《治大国》 风君解读

《治大国》| 风君解读

关于作者

熊逸,称得上是一位奇人。学贯中西的思想隐士,著作等身的文史作家。最初起于天涯论坛煮酒论史版块,以解读《孟子》《周易》《老子》等一系列国学著作而为人所知。他的文字,通俗易懂,全无故弄玄虚又诙谐幽默。得到《熊逸书院》《熊逸·佛学50讲》《熊逸讲莎士比亚》《熊逸·宋词10讲》《熊逸·唐诗必修50讲》主理人。

关于本书

这本《治大国》是熊逸的上一本著作《我们为什么离正义越来越远》的续篇,在前作里,作者主要证明正义其实并不是一个自洽的概念,而只是一种模糊而充满歧义的观念,而在本书中,作者则是通过探讨古人所面临的伦理问题,来聚焦正义问题在古代社会中的具体呈现形式,并借此指出,古人对正义的理解,其实已经可以看出他们对正义自洽性的否定精神。

核心内容

作者集中讨论了古人眼中的“正义”观念,揭示出古人眼中的正义其实和我们现在的通行观念并不相同,甚至有时还彼此相反。

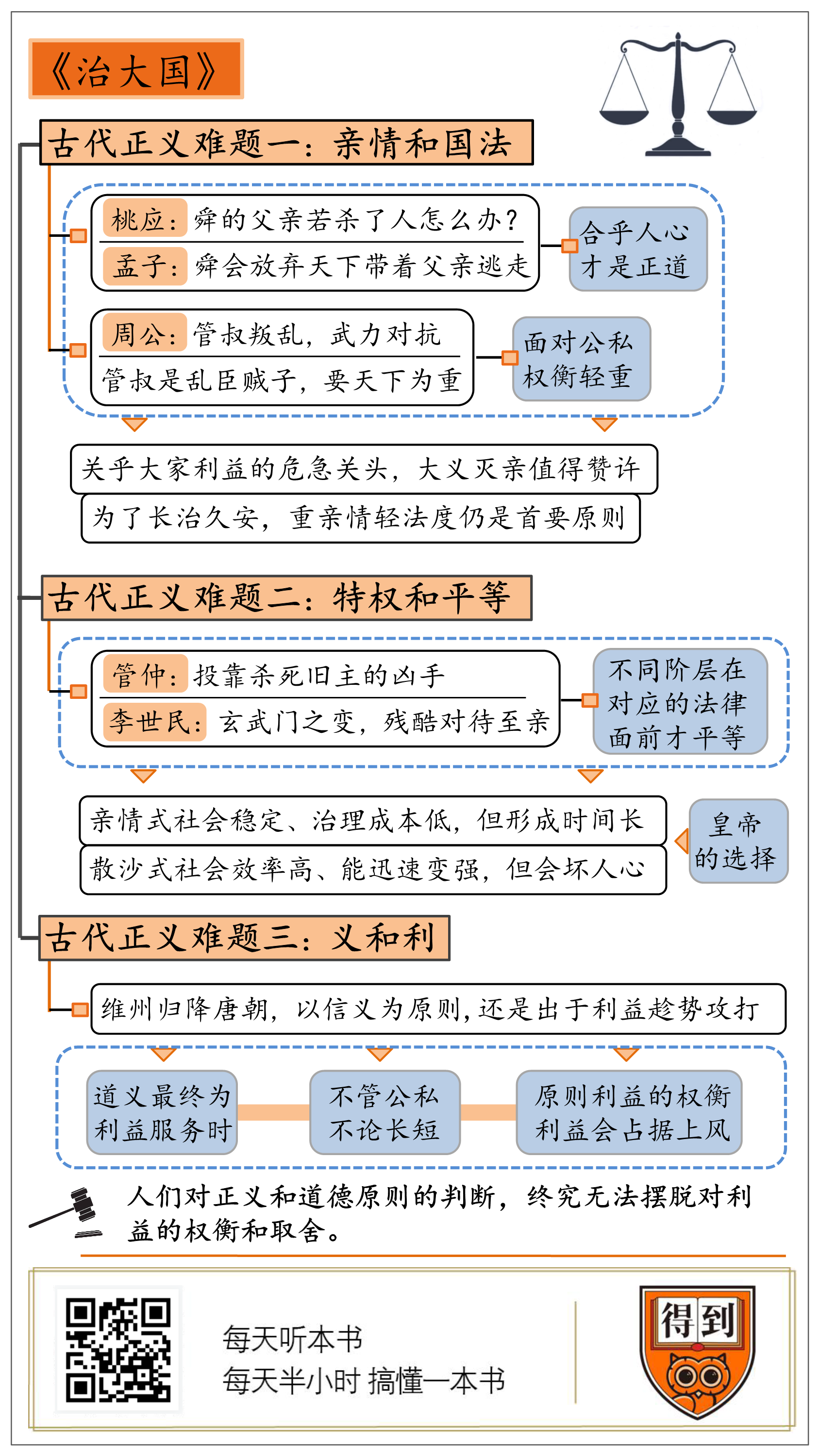

这本书的重点内容是围绕古代正义问题选取的三个两难问题而展开的,分别是:第一,亲情和国法的两难。第二,特权和平等的两难。第三,义和利的两难。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的是《治大国:古代中国的正义两难》。在这本书里,作者集中讨论了古人眼中的“正义”观念,揭示出古人眼中的正义,其实和我们现在的通行观念并不相同,甚至有时还彼此相反。所以要理解古人的思想和行为,首先要理解他们的思想观念。

我会为你讲述书中的精髓:人们对正义与道德原则的判断,终究无法摆脱对利益的权衡和取舍。

解读本书前,让我先问你一个问题:我们知道有句话叫“王子犯法与庶民同罪”,也就是天子的儿子犯了法也要治罪。那么,如果是天子的父亲犯法,那天子该不该治他罪呢?有人会觉得这不是白问吗?前面那句话的意思,不就是法律面前人人平等嘛,那天子的儿子和老爸,应该也是一个待遇吧。这里,我们且不论这句话所标榜的法制理念在古代是不是真的实现过。

其实天子的父亲犯了罪反而更棘手,因为对于天子,这就成了孝道和国法谁先谁后的问题。不要忘了,儒家向来提倡以孝治天下。而如果你知道,古人对这个问题得出的标准答案是,天子应该丢下王位,带着父亲跑路,你会不会大吃一惊呢?而且这个答案不是拍脑袋想出来的,而是经过一番深思熟虑,几代人的论证才得出的。那他们到底是怎么得出这个结论的?我们能够跨过时间的代沟,去理解古人的想法吗?且听本书作者熊逸为你一一道来吧。

本书的作者熊逸,称得上是一位奇人。他最初起于天涯论坛煮酒论史版块,以解读《孟子》《周易》《老子》等一系列国学著作而为人所知。他的文字,通俗易懂,全无故弄玄虚又诙谐幽默,妙趣横生,思辨缜密,逻辑严谨,又旁征博引,融汇东西。可以说思想性和趣味性兼具,受到读者几乎一面倒的好评。

但同时熊逸又是一个神秘人物,他有一连串笔名,可除了图书编辑,几乎没人见过他的真面目,有人说他挺年轻,有人说他是老学究,有人说他是女的,甚至有人说他是一个多人组合。可以说,他就是一个在互联网时代的思想隐士。值得一提的是,得到App创始人罗振宇也是熊逸的粉丝,正是他的大力推荐,让熊逸得到了越来越多人的认识。在得到,还有熊逸主讲的大师课呢。

这本《治大国》是熊逸的上一本著作《我们为什么离正义越来越远》的续篇,在前作里,作者主要证明,正义其实并不是一个自洽的概念,而只是一种模糊而充满歧义的观念,而在本书中,作者则是通过探讨古人所面临的伦理问题,来聚焦正义问题在古代社会中的具体呈现形式,并借此指出,古人对正义的理解,其实已经可以看出他们对正义自洽性的否定精神。

这本书的重点内容呢,就是围绕古代正义问题选取的三个两难问题而展开的,分别是:

第一,亲情和国法的两难。

第二,特权和平等的两难。

第三,义和利的两难。

这三个问题,彼此不同,但是也互相关联,共同构成了本书的主题,也就是在面对这样的两难选择时,我们应该秉持什么原则?是不是真的存在这样一种“正义的原则”呢?

好,我们先来看看第一个问题:亲情和国法的两难。

这个问题,我们现代人看来不算什么问题。所谓法不容情,代表无私公正的法律,怎么能够被人情左右呢?但是在提倡以孝治天下的儒家看来,当国法和亲情有冲突的时候,到底应该站在哪一边,这还真是个问题。

上面说到的问题,来自儒家代表人物孟子的学生桃应,对他老师的提问:“假如舜为天子,皋陶为法官,舜的父亲瞽叟杀了人,怎么做才是对的?”先介绍下这里面的人物,舜是谁不用多说,我们现在也说尧舜禹汤,三皇五帝,那是儒家理想中的天子。皋陶也是古代圣贤,以正直闻名天下,被舜任命执掌刑法,被认为是中国司法的鼻祖,理想型的法官。而瞽叟呢,是个理想型的坏分子,他在历史上最有名的事迹,就是联合自己的小儿子象,千方百计地想要害死自己的大儿子舜。

如果我们相信史书的记载,那瞽叟简直是一个坏得令人发指而且坏得不可思议的父亲,而舜呢,始终是一个无怨无悔的好儿子,无论父亲怎么对他,他都一心尽孝。所以桃应的问题其实是说,舜是好天子,也是好儿子,而如果他的坏父亲杀了人,应该怎么处理呢?

对此,孟子的回答倒也简单:“把瞽叟抓起来就是了。”这个答案让桃应很惊讶,于是追问:“舜难道就不阻止吗?”孟子回应:“舜怎么能去阻止呢?瞽叟杀了人就应当被捕。”听到这里,有人会说,似乎孟子的思路和我们也没什么不同嘛。可是桃应却更加困惑了,继续问:“难道舜就这样听任父亲被捕不成?”

他为什么要困惑?因为儒家是把孝道放在整个理论的核心位置的,而国家法理只是家族伦理的自然延伸而已。瞽叟杀人,法理上肯定有罪,但是舜如果听任父亲被捕,那作为儿子不是有违孝道吗?这时候,作为天子的身份和作为儿子的身份产生了冲突,应该怎么取舍?而这时候孟子的答案就让我们大跌眼镜了,“舜会偷偷背着父亲逃走,逃到政府找不到的地方,度过快乐的后半生,快乐得忘记了天下。”

孟子的答案透露出两条原则:第一,法律面前人人平等;第二,家事重于国事,家里的一口人比全国其他所有人都重要。对于今天的读者,第一条完全可以接受,第二条就匪夷所思了。为了一个犯法的父亲,舜居然要抛弃身为天子的责任,置国家和天下百姓于不顾,这怎么也是不应该的。可是在古代儒家眼里,合乎人心才是正道。

试问,如果你的至亲骨肉犯了罪,难道你的第一反应不是想要包庇他吗?如果你是受害者的亲属,难道你不是天然地想要手刃仇人,为亲属报仇吗?所以,就算大舜贵为天子,如果儒家传统和国家法制发生了冲突,公与私发生了冲突,那么他的选择就应该是因私而废公。如果他以天下为重,大公无私,那反而不是个好天子。为什么?因为一个连自己亲生父亲都不包庇袒护的人显然是个泯灭基本人性的人,这样的一个人怎么能成为好天子?

这方面的反面例子也是有的。比如杀了自己的儿子做成肉羹给齐桓公吃的易牙,就被当成是奸佞小人的代表。还有魏国将领乐羊,在攻打中山国的时候。中山国军队为了动摇他的心志,抓了他的儿子杀了也做成肉羹给他送去。古人动不动就把别人儿子做成肉羹也是蛮可怕的。谁知道乐羊毫不动摇,把这份肉羹吃了以后,还是打下了中山国。

魏文侯一开始很感动,认为乐羊真是忠心耿耿,但有大臣就说:他连儿子的肉都吃,还有谁的肉不吃呢?结果魏文侯果然开始怀疑乐羊的为人了。所以在儒家看来,那些大公无私的人其实很可怕的。这里我们说的是儒家观点,不过因为在汉代以后,儒家一直是思想界的主流思想,所以这也可以看成当时的普世价值了。

说到这里,有人觉得不对啊,我怎么听说古人是提倡大义灭亲的呢?著名京剧《赤桑镇》里,包公大嫂的独生子包勉贪赃枉法,而包公从小父母双亡,是由大嫂抚养长大的,大嫂对他可以说好像亲娘一样啊。可包公面对亲情和国法的两难,仍旧秉公执法,把自己的亲侄子给咔嚓了。难道不是因为如此才显得包公铁面无私,并因此传为佳话吗?这和之前大舜的态度不是很矛盾吗?

你说这个是演戏,那再说说现实的例子,同样是被儒家尊为圣人的周公,也曾面对过管叔的叛乱。这管叔是谁?他可是周公一母同胞的哥哥。如果按照亲情重于国事的原则,周公这时候为了避免手足相残,不应该避让管叔吗?可是他最后选择了武力对抗,和兄弟刀兵相见,最后还杀了管叔。这又怎么讲呢?这两个看起来水火不容的例子,又有什么契合点呢?

可以明确的是,儒家也确实提倡过大义灭亲,这个成语本身就是来自儒家经典《左传》。但是首先你得真是为了大义才行。五代十国的时候,后晋军官杨光远勾结契丹,结果自己被后晋军队包围。他的儿子杨承勋劝父亲投降,杨光远不听,于是小杨就把自己的老爸关起来,然后向后晋军队投降了。结果杨光远被处死,他儿子却继续留在后晋做官。

这算不算大义灭亲?对这个问题,乾隆皇帝就下过官方批示,认为杨承勋这么做根本就是自己贪生怕死,并不是为了什么民族大义,所以也谈不上什么大义灭亲,只是大逆不道。只有像周公这样真的以天下苍生为重的,才算得上大义灭亲。但杨光远是叛国啊,这时候当儿子的难道还要跟着?对此,乾隆的答案是,既不能检举揭发,但也不能跟着作乱,唯一正确的做法就是一死了之。好吧,这还真是悲剧。

说到这里,好像国法和亲情的两难还是没解决。但其实大义灭亲的例子里,已经给出了很重要的原则,也就是权衡轻重。周公杀管叔,因为管叔是乱臣贼子,所以天下为重,亲情为轻。至于大舜为了父亲抛弃天下,那只是他个人的价值取向,当时天下太平,就算没了他这个仁君很可惜,但应该也不会大乱弄得民不聊生吧。所以在这种时候,出于教化百姓的目的,就应该推崇亲情优先的原则,虽然这样可能导致一些不公,但如果不这样,那就会纲常紊乱,让那些没人性的小人上位,到时候政府的管理成本就要大大增加了。

好,上面就是这本书给出的第一个两难问题:亲情与国法的两难。面对公与私的抉择,古人给出的答案是权衡轻重。如果处于危急时刻,那大义灭亲也值得赞许。但是如果是为了天下的长治久安,那还是要提倡亲情第一的原则。

这算是一个说得过去的答案,只是这种权衡,难道不是太过功利主义了吗?如果一个人为了善的结果而做了无耻的事,那到底是不是符合正义呢?

所以接下来的第二个两难问题:特权和平等的两难中,我们就先从这个问题说起。

第一个要说的人物是管仲。管仲是谁?是辅佐齐桓公成就一代霸业的名相。但是这个人在道德上却是有污点的。怎么回事呢?当年管仲一开始辅佐的其实是公子纠,结果公子纠和公子小白,也就是后来的齐桓公争位的时候失败被杀了。可管仲非但没有为主人自杀死节,反而在老朋友鲍叔牙的斡旋下投靠了公子小白,并辅佐齐国称霸诸侯。

按照当时的观念,管仲效忠公子纠,公子纠死了,那他唯一正确的做法就是以死相随。可他居然还投靠杀死旧主人的凶手,这真是无耻之极了。所以在论语里,子路和子贡都请教过孔子这个问题,并且刻意指出管仲这个道德人品上的污点,认为他不算仁者吧。

可孔子却说:“如果不是管仲,那华夏早就被蛮夷消灭了,你我如今都是野蛮人了。这就是他的仁德呀!”看上去孔子在管仲问题上显得很通达,不像后世的一些儒家那样迂腐。可是他只是因为管仲所取得的功绩就给了他一个“仁”的评语,难道不是太过于功利,而丧失原则吗?

如果你觉得管仲的例子还不够给力,那我们再来看另一位争议人物,唐太宗李世民。说到李世民,那在历史上可是一直备受称赞,他开创贞观之治,大唐盛世,知人善任,从谏如流,不仅汉人服气,连胡人也服气,送他一个“天可汗”的称号,在历史上数以百计的皇帝当中,唐太宗更是号称“千古第一帝王”。即使在今天,他开创的传奇时代也仍然给我们带来强烈的民族自豪感。可这样一位楷模皇帝,在个人道德方面却有着太大的污点。

玄武门之变,他杀死亲哥哥太子李建成和弟弟李元吉,霸占了弟弟的媳妇,然后逼父亲李渊退位,对至亲骨肉简直冷血无情。这在提倡以孝道治天下的古代,简直就是反面教材中的反面教材。相比之下,管仲那点道德问题简直是小儿科。可唐太宗取得的功勋,又比管仲的还要大。这就让儒家非常尴尬了。

对此,一个比较说得过去的就是所谓的私德理论。也就是说,虽然唐太宗的道德有很大污点,但是那是他个人的问题,是私德。而作为政治人物,他把国家治理得很好,千万百姓为他受益,所以他总体还是伟大的,值得称颂的。也就是说,他是功大于过,相等的部分互相抵消以后,还有净收益,所以对他的道德评价最后是正面的。

可问题是,如果功过可以这样折算,那么一个人有功劳,不就可以为他在政治上和道德上赢得特权吗?如果他的净收益大到自己这辈子用不完,那传给后代子孙好像也没什么好指责的。事实上,古人就是以此来论证特权在道德上的合理性的。而这,恰恰和“王子犯法与庶民同罪”的诉求构成了一个两难。

儒家的理想政治结构是什么呢?我们可以参考这方面的经典《周礼》,这里面的制度设计,对诸侯,卿大夫和庶民三个不同的阶级,分别有三种不同的法律。所以大舜的那个例子里,孟子说法律面前人人平等,其实是打折扣的,应该说不同阶层的人在自己阶层对应的法律面前才平等。而如果对不同的阶层,犯了同样的罪处罚也是不同的。这就是所谓“刑不上大夫,礼不下庶民”。

用现在的眼光看,这简直是明目张胆搞特权主义,极度不公平。可是在古代儒家看来,这样才是公平的,同罪同罚反而不公平。这话怎么说?首先一点,特权阶级是对国家有功之人,或者是宗室贵族,如果他们犯了错也要和普通小民一样露出屁股打板子,那既让让有功之人寒心,以后不给你卖命,又让宗室丢了面子,让百姓看不起。而如果庶民百姓不尊重皇室,那么皇权就会不稳,天下就会动乱,这是万万不行的。

另一方面,不同的阶层,利益偏好是不同的。我们常说“君子喻于义,小人喻于利”,就是这个道理。君子代表的贵族阶层在意脸面,而小人代表的庶民更在意利益。所以同罪同罚,效果未必好。比如体罚对小人来说,只是肉体上的痛楚,而对君子,就是肉体的痛楚和精神的羞辱,受到的打击不是更大吗?所以这时候一视同仁反而不公平。所以说刑不上大夫。就算贵族犯了弥天大罪,那也是不能用刑的,最好是让他体面地自裁而死,维护好他应该有的尊严。

当然,也有和儒家唱反调的,比如法家就看不惯儒家大而化之那一套。这两家最鲜明的立场对立,就是关于法律是不是要成文,也就是法律条文是不是公开透明的争执了。在我们今天看来,法律当然要公开啦,否则怎么可能公平呢?这也是法家的原则。比如春秋时期,郑国大臣子产铸造刑鼎,把刑法条文铸到大鼎上公之于众,开了中国历史上成文法的先河,这在今天看来有绝大的进步意义,可在当时却引来很多反对。

典型的意见,来自晋国的资深政治家叔向,他就认为,君王应该有一定程度的自由裁量权,这样人们都会对君主有敬畏之心,而如果有了公开的成文法,大家就知道即使是君主也得按照法条办事,从此就会不再敬畏君王,还会对法条斤斤计较,热衷于打官司,还会想方设法钻法律的空子,按现在的话说就是助长了一帮刁民和讼棍,老实人反而吃亏。

这样的社会,人情淡薄,家里人之间出现纠纷也要靠法律解决,绝不可能是儒家理想中那种温情脉脉的亲情社会。这一点上,道家竟然也站在儒家这一边。老子不也说过“法令滋彰盗贼多有”吗?也就是说,法律条文越多,说明社会治安反而越差。那到底哪一方才是对的呢?

所以,本书的第二个两难问题:特权和平等的两难,到最后恐怕要取决于作为天下主人的皇帝的选择了。是想打造一个儒家理想中靠亲情维持的尊卑有序的的社会,还是打造法家理想中一盘散沙,只有君王高高在上的陌生人式社会?这其实又变成了一个利益权衡问题。亲情式社会的治理成本比较低,也更加稳定,但是需要较长时间形成;而散沙式的社会可以实现更高的行政效率,在短时间内实现国家的强大,但会让人心变坏。而君王选择哪一种模式,就要看在当时社会环境下,哪种模式更有利于自己了。

看来怎么讨论,归根到底,正义问题都没有办法摆脱利益和原则的纠葛。所以我们的第三个两难问题就干脆直截了当地讨论义和利的两难,也就是原则和利益的两难。

这在对待对方阵营的叛徒的具体问题上,表现最透彻。比如唐朝的时候,吐蕃国维州地方的副使请求归降唐朝,率领手下全部人马赶往了唐的西川首府成都。于是当时的西川节度使李德裕就派兵接管维州,然后上奏朝廷,建议趁此良机直捣吐蕃心腹,一血安史之乱以来吐蕃侵占大唐领土的耻辱。

对此,当时朝廷内的宰相牛僧孺完全不以为然,认为唐朝对夷狄,要以信义为原则,唐与吐蕃,当时已经修好,也就是签署和平条约,削减边防兵力了。这时候去占别人的维州,不是失信于人吗?而且,双方要是真打起来,唐朝这边未必就能讨到好处,很可能因小失大。可以说,牛僧孺的意见以信义为原则,但也兼顾了利益考虑,而李德裕的意见纯粹出于利益。那到底谁的意见才是正确的?这也成了中国历史上的一桩悬案。

对此,司马光也曾经做过点评,他先从利益得失上分析,认为唐朝如果占领维州,实际上是因小失大,从吐蕃对唐朝的威胁来看,关中地区显然比维州重要的多。而更关键的是,李德裕说的是利,牛僧孺说的是义。匹夫都知道以见利忘义为耻,何况是天子呢?这很能代表原则主义者的意见,只要坚守原则,不计较利害得失,以不变应万变就好。而且,信义之类的原则是放之四海而皆准的,这是古人推崇的价值一元化,所谓“天下之恶一也”,全天下的邪恶都是一样的。所以叛变之类的行为,无论发生在哪个阵营,无论对己方有多大益处,都是应该受到谴责的。

但是,原则一定和利益是矛盾的吗?原则主义者的坚持,难道本身不是以利益为导向的吗?为什么叛变要遭到谴责?因为这虽然可以带来短期利益,但也要冒败坏自己这一方阵营道德风气的风险。自己这边也会有人效仿叛徒的行为,长此以往对自己其实不利。那么,所谓原则不也着眼于利益吗?只不过是更加长远和深层次的利益罢了。既然是这样,那如果短期利益足够大,那所谓的原则性是不是也要合情合理地松动一下呢?又或者,如果恪守原则会让所有短期和长期利益全都丧失,比如唐朝维州的例子里,如果不失信于吐蕃攻占维州,那整个唐朝就要灭亡。那我们是不是还要坚守原则呢?那个时候,我们是不是应该选择背信弃义呢?或者说得更好听一点,关系到阵营全体存亡的才是大信,别的原则只是小信,正确的选择就是舍小信而取大信呢?

你别说,有这种主张的人,还真不少。比如左传里记载,成公十五年,楚国酝酿出兵北上,侵略郑国和魏国,大臣子囊有点顾虑,觉得我们刚搞过结盟,这么快就背信弃义不太好吧。而另一位大臣子反就不以为然,说形势对我们有利就该出击,管盟约做什么?在乱世和战争背景下,短期利益显然要比长期利益更重要,所以见利忘义也就有了更大的动力。隋朝末年,群雄割据,其中最讲信义的不是李世民父子,而是夏王窦建德。当时有唐将投降窦建德一方,他就根据信义原则杀了这名将领。而窦建德手下的人也有投降唐那边的,结果却被接纳了。可笑到最后是李家父子,而不是他窦建德。

所以,只要道义归根结底是为利益服务的,不管这利益是公利还是私利,是短期利益还是长远利益,那么在原则和利益的两难权衡中,占据上风的始终会是后者。

好了,说到这儿,《治大国》的重点内容就为你介绍得差不多了。

下面来为你简单总结一下本书中的三个两难问题。

首先,是亲情与国法的两难。面对公与私的抉择,古人给出的答案是权衡轻重。在关乎天下人利益的危急关头,大义灭亲也值得赞许。但是如果是为了天下的长治久安,那重亲情而轻法度仍是首要原则。

其次,特权和平等的两难。这到最后,恐怕要取决于作为“家天下”的一家之主,也就是皇帝的选择了。亲情维系的特权层级社会的治理成本比较低,也更加稳定,但是欠缺公平,也需要较长时间形成;而法制平等的散沙式社会可以实现更高的行政效率,在短时间内实现国家的强大,但会让人心变坏。而君王选择哪一种模式,就要看在当时社会环境下,哪种模式更有利于自己。

最后,义和利的两难,在原则和利益的纠葛中,如果原则道义最终还是要为利益服务,那么占上风的就始终是利益。

撰稿:风君 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐溟旭

划重点

1.面对公与私的抉择,古人给出的答案是权衡轻重。如果处于危急时刻,那大义灭亲也值得赞许。但是如果是为了天下的长治久安,那还是要提倡亲情第一的原则。

2.亲情式社会的治理成本比较低,也更加稳定,但是需要较长时间形成;而散沙式的社会可以实现更高的行政效率,在短时间内实现国家的强大,但会让人心变坏。

3.只要道义归根结底是为利益服务的,那么在原则和利益的两难权衡中,占据上风的始终会是后者。