《当死亡化作生命》 广行解读

《当死亡化作生命》| 广行解读

关于作者

约书亚·梅兹里希,美国器官移植领域的知名专家。他是威斯康星大学医学与公共卫生学院多器官移植部门的外科副教授,主持自己的免疫学实验室。

关于本书

作者从自己的职业经历出发,对器官移植领域的台前幕后进行近距离的特写。书中既有医者的悲悯、诚恳,又有“生命礼物”传递的温情,案例丰富,一个个故事读来精彩绝伦。

核心内容

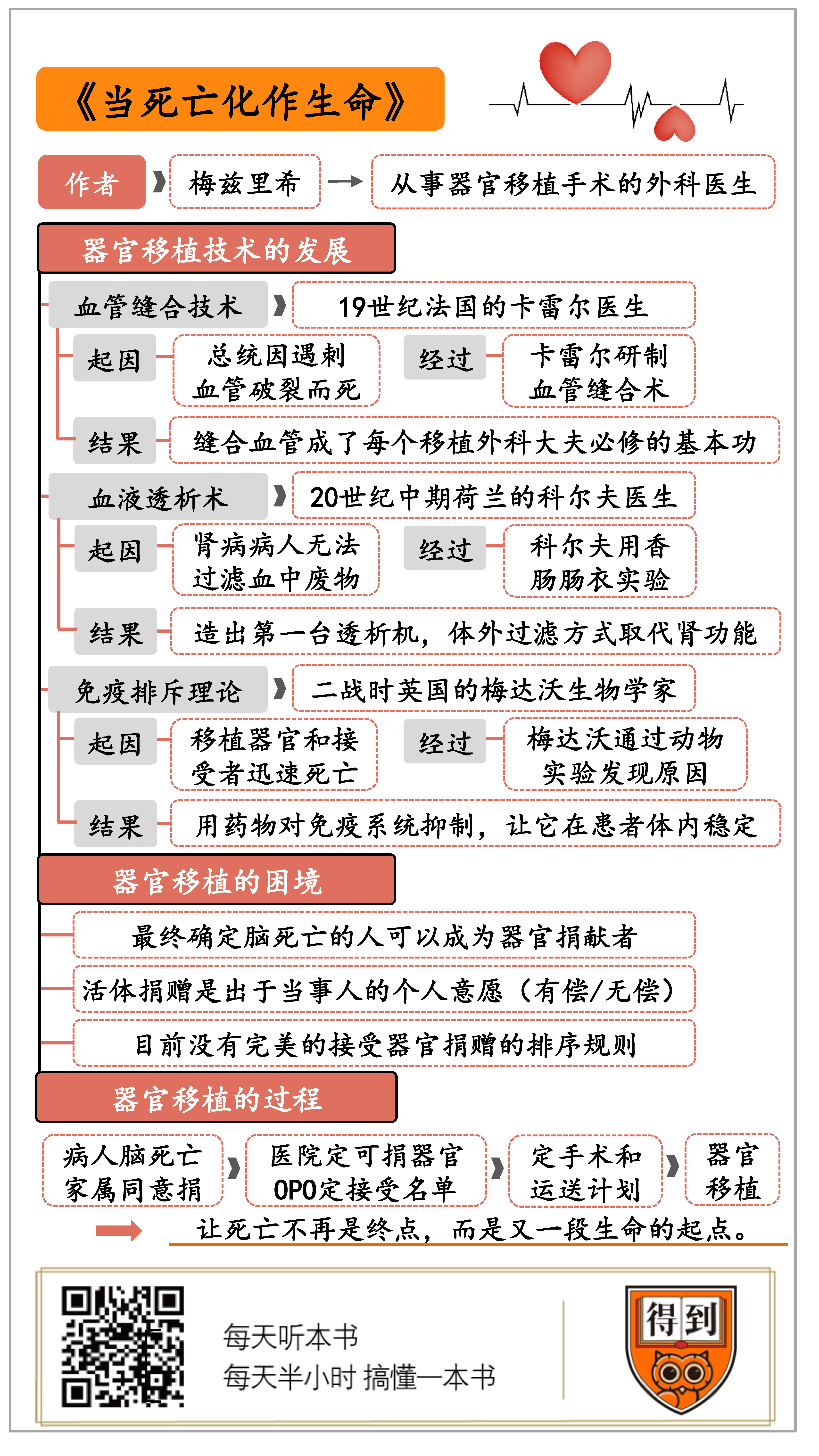

一、器官移植技术是怎么一步一步发展起来的?

二、器官移植面临哪些伦理问题,现在的医学实践是怎么处理的?

三、在一台器官移植手术中,医生、捐献者、接受者、政府组织,分别扮演什么角色?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《当死亡化作生命》。作者约书亚·梅兹里希,是美国的一位专门从事器官移植手术的外科医生。梅兹里希从他自己的职业经历出发,给我们讲述器官移植的故事。

梅兹里希遇到过各种身份、各个年龄的捐献者,其中最小的只有两岁。这个男孩得了一种罕见的咽喉感染疾病,最初只是喉咙痛,但后来他开始流口水、呼吸都变得困难。父母带着他赶到医院时,已经为时太晚。他的喉咙肿得太厉害,以至于把氧气都堵在了外边,导致大脑缺氧而受损。男孩被连到了一台有氧气管、喂食管和静脉注射的机器上,他还活着,但已经永远无法清醒过来了。这种活下去的方式是任何一位父母都不希望看到的。在他的父母做出捐献的决定之后,梅兹里希含着泪为他做完手术,在场的每个医护人员在晚上回家后都紧紧拥抱了自己的孩子。

还有一个十几岁的姑娘,在车祸中不幸丧生,她的器官拯救了7条生命。在她去世的时候,她的母亲几乎要崩溃了。过了几年,母亲在医院组织的聚会上见到了心脏的接受者,一位男士。这位母亲用听诊器听到,女儿的心脏还在这名男士的胸腔中跳动,脸上露出了喜悦的笑容。这感人的一幕被梅兹里希用视频永远地记录了下来。

这本书中还有很多这样感人的案例。和我们以往在新闻上看到的不同,梅兹里希从移植医生的角度给了我们一个近距离的特写,从中我们可以看到人们对死亡和生命的敬畏,看到希望和勇气的人性光辉。如果说捐献者用器官给了接受者新的生命,而医生就是那个把死亡化作生命的使者。医生从捐献者那里接过身体的一部分,用高度复杂的手术,让这一部分和接受者融为一体,共同开启一段新的生命历程。

我对这本书的解读分为三个部分。第一部分讲器官移植技术如此复杂,它是怎么一步一步发展起来的。第二部分讲器官移植面临哪些伦理问题,现在的医学实践是怎么处理的。第三部分,我们来看由梅兹里希主刀的器官移植的真实案例。

现在我们都知道器官可以移植,好像这是一件理所当然的事。事实上,器官移植在20世纪50年代,只能出现在科幻小说中,属于脑洞大开的奇思妙想,几乎全世界的医生都认为完全不可能实现。仔细想想,人体是多么复杂的一个系统。器官能从一个人的身体里拿出来,移植到另一个人的身上,而且这个器官还能重新启动。更有意思的是,它知道自己是干什么的,肺开始呼吸,肝脏开始制造胆汁,肾脏开始向膀胱排尿,胰腺开始分泌胰岛素并调节血糖,心脏开始砰砰砰地跳动。这么一分析,你可能觉得这事还是蛮神奇的。所以,第一部分,我们就来讲一下,器官移植怎么从科幻一步步地变成了现实。

在我们刚才提到的众多可以移植的器官中,率先取得突破的是肾脏移植。而肾脏移植的成功有赖于出现在不同时期、不同国家的三块拼图。

第一块拼图,叫血管缝合技术,出现在19世纪末的法国。

当时的法国总统在一次公开露面时,被人用刀刺伤,血管断裂,出血不止,马上送到了医院。如果放到现在,这算不上什么大不了的问题。但那会儿的大夫没办法给他提供任何有效的治疗,总统就这么没了。总统的死触动了一个叫卡雷尔的年轻实习医生。他认为外科医学中必须有一门技术,能够把断裂了的血管重新缝在一起。当时处理血管受伤的标准操作,是把流血部位紧紧地勒住,没人会像缝衣服一样地缝血管。

卡雷尔不仅有想法,而且真的行动起来。一方面,他从裁缝店里寻找适合血管缝合的针线,另一方面,他痴迷地打磨手上功夫,包括跟花边刺绣的大师学习刺绣。后来,缝合血管成了每个移植外科大夫必修的基本功,这本书的作者就曾经花了两年时间,没日没夜地进行缝合练习,以求达到肌肉记忆的程度,完全不需要经过大脑思考,手上针线就能运转自如。

在卡雷尔发明血管缝合术40多年后,到20世纪中期,第二块拼图才出现在荷兰。这个拼图叫做血液透析术。

要搞清楚血液透析是干什么的,就得先说肾脏的作用。肾脏在人体中主要负责把血液中的废物过滤出来,以尿液的形式排出体外。如果肾脏工作不正常,原本应该过滤出来的废物会在人体内持续积累,最严重的情况就是我们俗称的尿毒症。荷兰一位叫科尔夫的医生眼睁睁地看着他的患者,在二三十岁的年纪,由于肾衰竭丧失排尿能力而死亡。他想,既然肾脏的主要作用是过滤,那是不是可以把血液从人体内抽出来,通过某种装置过滤干净后再送回去呢?这就是所谓的血液透析。

科尔夫是怎么解决这个问题的呢?说起来很简单。经过几次实验失败后,科尔夫听说,当时用来做香肠的肠衣其实是一种过滤膜。于是,他找来香肠衣的原料,做成密封的袋子,把肾衰竭患者的血装进去,放到带有吸附作用的液体中转动。仅仅过了5分钟后,血液中的废物透过香肠衣过滤了出去,袋子中只留下了干净的血液。透析技术就这样诞生了,科尔夫根据这个原理造出了世界上第一台透析机。血液透析并不是肾脏移植的必需步骤,但它以体外过滤的方式替代了肾脏的功能,为患者等待器官和移植手术赢得了宝贵的时间。

刚才讲到的这两位先驱,卡雷尔和科尔夫,他们在做出了各自的创新之后,都曾经亲手尝试器官移植手术,但全部以失败告终。经常出现的一种情况是,器官刚移过去,工作得好好的,不知道怎么着,情况急转直下,移植的器官和接受者的生命一起迅速衰败,就好像有一种未知的力量愤怒地攻击了他们。是什么力量呢?这就要说到第三块拼图,免疫排斥理论。

在二战时期的英国,一个叫梅达沃的生物学家通过动物实验,发现导致器官移植失败的神秘力量,就是生物体内普遍存在的免疫系统。免疫系统会把移植的器官看成恶意的入侵,然后攻击它,哪怕是来自于其他人的一小片皮肤也不行。这就是免疫排斥。那些器官刚移植过去还好好的,是因为免疫系统做出反应需要时间。梅达沃的贡献在于,他为器官移植下一步的发展指明了方向。只要医生们用合适的药物对免疫系统加以抑制,让它少捣乱,器官就有可能在患者体内稳定下来。

讲到这里,三块拼图已经出现,就看谁有能力把它们整合在一起,凑成一套完整的肾脏移植的地图。二战后,美国成为器官移植研究的主要力量。肾脏移植病人的存活时间,从最初的22天,提升到6个月,再提升到8年。肾脏移植的大门算是打开了。这个胜利极大地鼓舞了医学界。到20世纪60年代,心脏、肝脏、胰腺的移植纷纷取得突破。

然而,这些移植手术的平均存活率仍然不理想,比如肾脏移植病人的一年存活率还达不到50%。难点在于,对付免疫系统的药物不够理想。药物剂量小了,免疫系统排斥,移植器官保不住;剂量大了,免疫系统瘫痪,细菌病毒防不住。总之,非常难把握。这种状况一直持续到20世纪80年代,医生们苦苦等待的新药终于出现了。这种药物的名字叫环孢素,环孢素的出现让肾脏移植的一年存活率从不到50%一下子提升到90%以上。此时,器官移植技术才算是相对成熟了。

不过,即使到今天,器官移植手术仍然有很大的不确定性。原因在于,器官移植手术太容易引起并发症了。这里我们就不说并发症的医学定义了,你可以把它理解成按下葫芦起了瓢,器官是移过去了,结果又有了新问题。之所以并发症多,一方面是因为这手术大开大合,对人体的创伤很重。另一方面,是前面提到的,手术后还需要用药物抑制人体的免疫系统,降低了人体的抵抗力,小毛病也会闹出大动静。手术本身可能挺顺利,手术完需要跟进很多次治疗,处理相应的并发症。正是由于并发症的存在,移植医生在做决策时经常会觉得手头掌握的信息永远不够用,自己的从业经验永远不够丰富。器官移植,还有很长的路要走。

接下来的第二部分,我们来看看除了技术上的难关,器官移植还面临怎样的伦理困境?首先面临的问题就是,什么样的人可以成为器官的捐献者?

在20世纪60年代,除了移植医学,还有另一个领域的医学也在快速发展,那就是复苏和支持领域。一个重要的标志是呼吸机的发明。因此,医院里出现了一些特殊的患者。特殊在什么地方呢?患者的脑干受到了严重的损伤,整个人处于深度昏迷的状态,甚至丧失了自主呼吸的能力。有了呼吸机的支持,患者的心脏还可以持续地跳动,但是从医学上来讲,生命已经无法挽回,大脑也感受不到任何外界的信息。问题来了,他可以成为器官的捐献者吗?

按照当时的社会观念,既然患者还有心跳,那他就并没有死亡。要成为捐献者,应该按照活体捐献的方式,征求他本人的意见。偏偏他本人处在深度昏迷的状态下,这显然是不可能的。那可不可以作为死亡捐献呢?由患者家属同意,在患者死亡后把肾脏捐献给其他人,这样是不是就行了?

事情没那么简单。实际执行起来,医生有两种不同的做法。比较保守的做法是,在征求家属同意后,拔掉呼吸机,等待捐献者心脏停止跳动、验尸官宣布死亡,医生再开始进行摘取器官的手术。这样一来,一定有那么一段时间,肾脏处于缺血又缺氧的状态,造成不可弥补的损伤,严重影响移植成功率。要知道,在世界各地的医院里,大量的患者在排队等待器官移植的机会。每浪费一个器官,就意味着有一个患者失去活命的机会。

在这种情况下,一些医生大胆地采取了另一种做法。他们不再等待验尸官的宣布,而是选择在呼吸机还没拔掉、捐献者心跳还未停止的情况下,就启动肾脏摘取的手术。这么做能够保证器官的活力,移植的效果是最好的。但是,这就面临巨大的伦理争议了。作为移植医生,你从患者家属那里拿到的是死亡捐献的授权,你却在患者本人还活着的情况下提前动手,这不仅违背了医学伦理,甚至已经触犯了法律。

你看,活体捐献,走不通;死亡捐献,也有问题。医学界越来越迫切地感到,需要重新定义对死亡的认知。经过医学界的反复讨论,哈佛医学院在1968年发布报告,将不可逆的深度昏迷命名为脑死亡,作为医学意义上死亡的新标准。又过了十几年,美国社会才普遍接受了脑死亡的概念,颁布了相关的法律。之后,脑死亡陆续成为世界上很多国家的法定死亡标准。也就是说,我们现在所熟知的“脑死亡”的概念,其实是在器官移植技术的推动下形成的,器官移植改变了人类社会中生与死的界线。

前面说的,是死亡捐献的情况。那健康的人,能不能捐献自己器官呢?按照目前的医学水平,健康的活体捐献可以捐献肾脏和一部分肝脏,肾脏是最常见的。

我们有时候会开玩笑说,自己穷得要卖肾。可能很多人不知道,真要卖肾,那可是违法的。世界上只有很少的国家,比如伊朗,允许有偿的肾脏捐献,但也要在政府严格的监管下才能进行。其他绝大多数国家,包括中国,都严格禁止有偿的器官捐献。无偿的活体捐献呢,我把肾脏或者肝脏移植给自己家人,救父母、子女的命,总可以吧?对于无偿活体捐献,各个国家的具体规定各有不同,但有一个基本的原则,就是要保证活体捐献是出于当事人的个人意愿,而不是出于亲情的胁迫。

尽管有死亡捐献和活体捐献作为器官移植的来源,但今天面临的情况是,仍然有大量的器官移植需求得不到满足。这就带来了器官移植要面对的第二个伦理问题,什么样的人能够成为器官的接受者?在庞大的等候者群体中,谁会成为幸运儿,获得长期生存的机会呢?

20世纪80年代以后,随着器官移植手术的数量越来越多,美国政府成立了器官获取组织,简称OPO。OPO有一项主要职责就是管理器官的分配,保证这个过程中的公平、公开、公正。发展到现在,器官的分配不再依靠个人判断,而是由一套器官分配系统,按照规则对等候者名单进行排序,从而确定出首选的接受者。

排序规则考虑的因素很多,包括器官的配型,等待的时间长短等等。最重要的一项叫做紧急度评分。这项评分越高,意味着患者的肝脏情况越糟糕,不移植的死亡风险就越大,他就越有可能成为新器官首选的接受者。对系统确定的首选接受者,医生需要对他的身体状况进行全面评估,确认他的身体能够承受器官移植这么大的手术。

当然,站在医生的角度,要对首选接受者讲出“你的身体状况不能接受移植”这样的话,是很艰难的。这相当于亲口宣布了患者的死刑啊。所以,更有可能出现的局面是,如果医生对首选接受者的身体状况没有信心,他会通知排名第二的等候者,当医生为首选接受者做移植手术的时候,替补就在隔壁的手术室等待。一旦这边的手术不顺利,那么医生会把宝贵的器官带到隔壁,替补接受者会成为获得命运垂青的那一位。

应该说,这样的排序规则还是挺清晰的。但它是完美的吗?不妨思考这么一个问题。如果一个人因为酗酒得了严重的肝病,导致他需要进行肝脏移植,你觉得他应该成为器官的接受者吗?你可能会说,不能因为酗酒就剥夺人生存的权利吧。有道理。但是你知道吗,数据显示,酗酒者在接受了肝脏移植之后,大约有20%的人会继续酗酒,走上自我毁灭的老路,没过几年就把移植过来的肝脏败坏掉。当他们下一次出现在等候者名单上,可能排名很靠前,这时候,你还会继续支持把器官分给他们吗?

再有,同样是肝脏需要移植,有些患者的紧急度评分不高,也就是说他们近期没有死亡的风险,但浑身瘙痒,每天过得极为悲惨,严重的甚至生不如死。按照他在名单上的排序,这样的日子他还要再熬很多年。考虑到类似的病例,我们要不要把生活质量作为一个因素放在排序规则中,这样是不是更加人道?

这些疑问没有统一的答案。在器官短缺的局面下,可能永远不会出现一套完美的排序规则。随着科技的发展,或许未来有那么一天,我们所需要的人体器官,能够从实验室里培育出来,从3D打印机里打印出来,从其他动物的身上长出来,这样就可以从根本上解决器官短缺的问题。期待那一天早点到来。

接下来的第三部分,我们借助梅兹里希的视角,来具体看看一个完整的器官移植过程是怎样的。

洛丽是一位五六十岁的妇女。她儿子是一个26岁的小伙子,在一次枪击事件中被送进了医院。由于他伤得非常严重,按照美国的法律,医生需要把小伙子作为潜在的捐献者,上报给美国的器官获取组织,也就是我们之前提到的OPO。悲痛的洛丽在医院陪护了一周,接到了医生的通知,他的儿子已经确诊为脑死亡。这时候OPO方面会有一个协调员,出面询问洛丽对器官捐献的态度。洛丽需要作出决定,是否让儿子成为一位器官捐献者,拯救其他有希望的生命。考虑再三,她选择了器官捐献,她希望儿子的死亡能有一些积极的东西留下来。虽然她和儿子之前没有讨论过器官捐献的话题,但她相信儿子会支持她的决定。

这个决定引发了接下来一连串的工作。首先,协调员要委托医院进行医学检测,看看小伙子的器官有哪些是可以用来捐赠的。之后,OPO会为每一个可以捐赠的器官寻找合适的接受者,最终确定一份接受者名单。根据这个名单,小伙子的肝脏会移植给一个叫做米凯拉的姑娘。这个姑娘是本书作者梅兹里希的患者,不到20岁,肝脏得了罕见的遗传病,已经不省人事,处在死亡的边缘。梅兹里希迫切需要给米凯拉找到一个肝脏,哪怕是脂肪肝、带一点纤维化的肝也可以。就在这时,梅兹里希接到了协调员的电话,米凯拉有救了。

协调员和医院共同制定了手术计划和运送计划。按照计划,小伙子所在的医院在当天晚上率先启动了器官获取手术,摘下了他的四个器官,一个肝脏、两个肾脏和一个胰腺,放在专用的保存液中冷藏。此时,协调员安排的飞机早已在机场等候,四架飞机装着四个器官分别飞往四个目的地。其中,肝脏的目的地就是米凯拉所在的医院,远在美国的另外一个州。

这边运送肝脏的飞机刚刚出发,那边梅兹里希就把米凯拉推上了手术台。第二天凌晨,新肝脏一进手术室,梅兹里希马上对旧肝脏进行了切除,把新肝脏放入米凯拉的腹部,然后开始缝合静脉、动脉、胆管。OK,新的肝脏正常地运转,米凯拉得救了。这就是死亡化作生命的整个过程。

有意思的是,米凯拉平时对汉堡根本不感兴趣,但她在手术后醒来的第一个念头是,请她的父母给她买个汉堡,并且还吃得津津有味。又过了两周,米凯拉出院了,她从协调员那里要到了洛丽的联系方式,给洛丽写信表示感谢,每个月都写。此时的洛丽还在为儿子的去世感到悲痛,所以过了整整半年才犹犹豫豫地给米凯拉回了第一封信。

在这封回信里,洛丽碰巧提到了儿子在饮食上对汉堡情有独钟。米凯拉收到回信,读到这一句的时候,不由得身体颤抖,高声地喊道:“果然,他喜欢吃汉堡,我就知道!”那天晚上,米凯拉给洛丽打了第一通电话,洛丽听到她声音的一刹那,就猜到了她是谁,两个从未见面的陌生人在电话里哇哇大哭。

梅兹里希说,每次成功的器官移植,都让他看到两个人、两个家庭通过这件事永远地联系在一起,他非常荣幸自己能见证这个过程。

最后,梅兹里希在书里说,那些工作在一线的器官移植医生,除了面临技术难题和伦理难题,其实还会面临巨大的心理压力。梅兹里希在完成一个大手术后,经常会失眠,脑袋里就像电影回放一样,控制不住地回顾手术的每个步骤。多数时候他会觉得自己做得很好,同样的情景再来一次,还是会做出同样的决定。但也有不少地方,他非常希望自己当时做了不同的选择,是不是应该把肾脏植入另一个位置,或者是不是换一种缝合血管的手法,等等。他知道,这些本可以做得更好的地方,可能意味着患者要多承受一次手术,也可能意味着更长的住院时间,需要更多的输血,甚至是重新失去移植的器官,导致死亡。

梅兹里希认识的移植医生中,很多人都承受不住这么大的心理压力。有的干脆转行,不再做医生这个职业;有的虽然没走,但是变得很胆小,不敢承担大型手术,遇到什么问题都希望同事帮他拿主意;有的过度地沉浸在内疚感中,影响了自己的家庭生活。

为了应对这样的压力,医院会召集所有移植医生聚在一起,每周开一次研讨会。这个会的目的主要是讨论技术问题,回顾手头的病例,分析当时的处理,互相提一提建议。同时呢,这个会也让移植医生找到了一个表达内疚、自我批评的场合,成为大家宣泄情绪的一个出口。梅兹里希说,每个移植外科医生的心里都有一个收纳用的“盒子”,这个盒子里装的是以往病例中长期累积下来的内疚感。最好的做法,是开会时你把盒子打开,跟大家分享内心的挫败。在会议结束后回到家,你还得学会把盒子盖上,专心和家人在一起,这样才能继续前进,帮助更多的人。

每当梅兹里希感到脆弱的时候,他经常会想到20世纪的那些从事器官移植的先驱们。曾经,器官移植只是白日做梦,周围的人认为他们是疯子,是杀人犯。他们究竟是在何等勇气的支撑下,才让器官移植一步步走到今天的呢?

梅兹里希另一个能量的来源是器官的捐献者和他的家人们。还记得我们在开头提到的两岁的小男孩吗?在他生命中的最后一段时光,梅兹里希陪着他的父母一起来到手术室。男孩瘦小的身体躺在手术台上,手术台旁边的婴儿床里放着他的毛绒玩具。父母为他播放睡前音乐,读最爱听的睡前故事,亲吻他的脸庞。在人生最黑暗的时刻,男孩的父母送出他们最珍贵的礼物。移植医生的职责就是努力让这些礼物重新变得鲜活,让死亡不再是终点,而是又一段生命的起点。

撰稿、讲述:广行 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.器官移植技术的三块拼图:血管缝合术、血液透析术和免疫系统的发现。

2.我们现在所熟知的“脑死亡”的概念,其实是在器官移植技术的推动下形成的,器官移植改变了人类社会中生与死的界线。