《奥古斯丁·忏悔录》 刘玮解读

《奥古斯丁·忏悔录》| 刘玮解读

关于作者

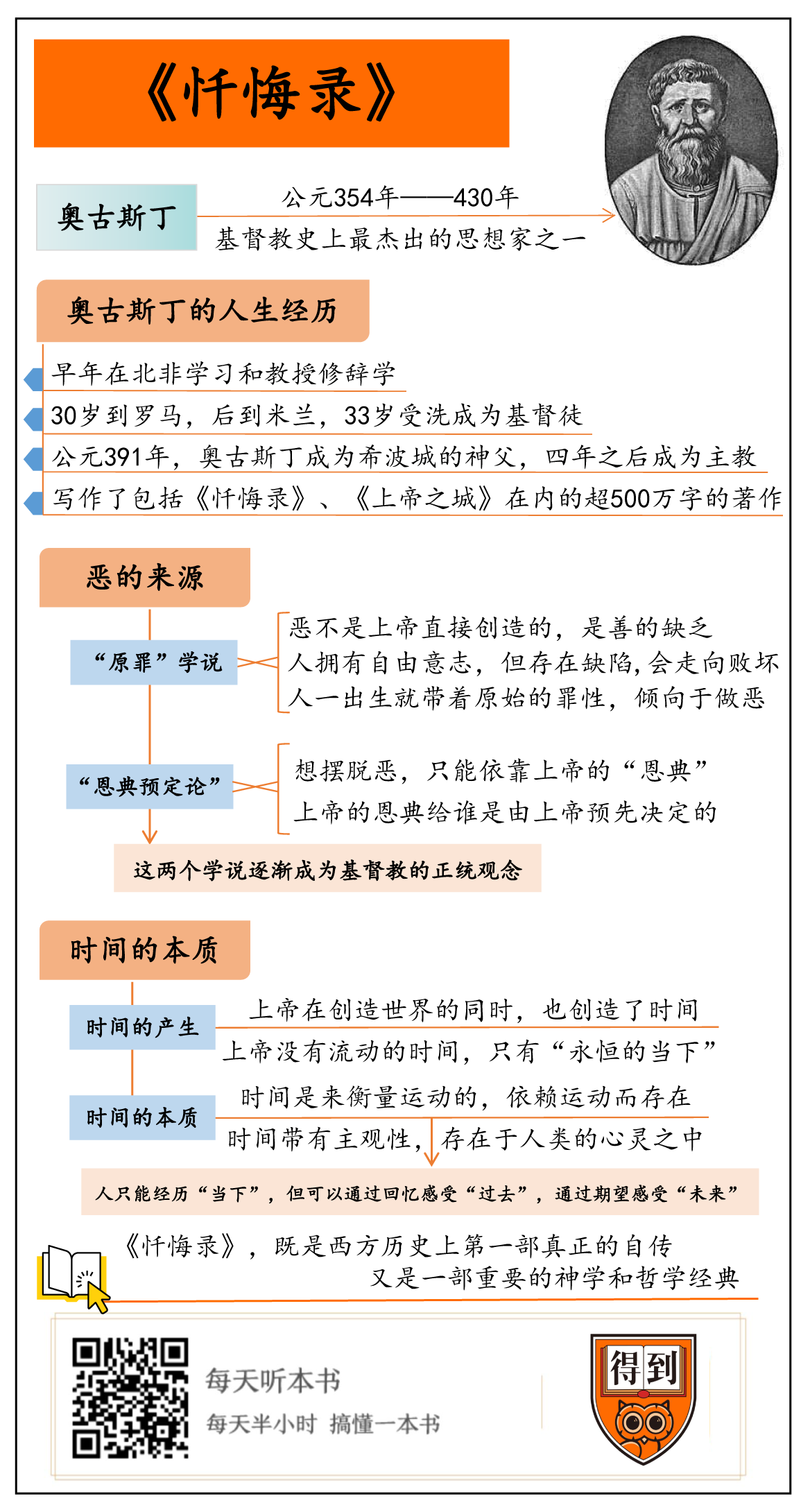

奥古斯丁(Augustine, 354-430),生活在罗马帝国时期的拉丁教父,基督教思想史上最伟大的神学家之一。奥古斯丁通过大量的著作和论战,确立了基督教神学的正统教义,被誉为“教会博士”。奥古斯丁的代表作包括《忏悔录》《论基督教教义》《论三位一体》《上帝之城》等。

关于本书

《忏悔录》是奥古斯丁在43岁开始撰写的一部自传性作品,记载了他人生前33年的历程,特别是他从不信基督教到改信基督教的过程,以及他对《圣经·创世纪》的研究和思考。奥古斯丁在书里向上帝袒露内心,忏悔自己的罪过,感激上帝的恩典,赞美上帝的荣光。《忏悔录》是西方第一本严格意义上的自传,是拉丁文学史上的里程碑,也是重要的神学和哲学经典。

核心内容

《忏悔录》主要记载了奥古斯丁前33年的人生历程,特别是他“浪子回头”改信基督教的心路历程,同时也讨论了一系列重要的神学和哲学问题,比如《圣经》的解释原则、上帝的本质、世界的起源、恶的来源、灵魂和肉体的关系、时间的本质,等等。本期音频为你详细解读其中两个影响深远的学说:恶的来源和时间的本质。奥古斯丁认为,恶并不是实在的,而是因为善的缺失,人之所以会做恶,是因为自由意志和原罪的影响,人要想彻底摆脱罪恶,只有依靠上帝预先确定的恩典。上帝的永恒性体现在完全超越时间,在上帝那里一切都是永恒的现在。时间随着上帝创造世界而产生,用来度量运动。时间带有主观性,严格说来人只能经历“当下”,“过去”是对曾经经历过的当下的回忆,“未来”是对某个尚未经历的当下的期望。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的书是基督教史上最杰出的思想家之一奥古斯丁的名作《忏悔录》。

基督教有两千年的历史,不断涌现出卓越的思想家,奥古斯丁在基督教思想家的序列里绝对是能够排进前三名的重要人物,重要性能够和他相提并论的大概只有《圣经·新约》里大量书信的作者耶稣的门徒保罗,还有被誉为“天使博士”的中世纪神学家托马斯·阿奎那。奥古斯丁对基督教信仰有多重要呢?在他之前,基督教内部教派林立,争论不断,甚至很难说是一个统一的宗教,正是奥古斯丁用大量的著作将基督教的教义系统化,奠定了之后一千六百多年天主教信仰的理论基础,他也因此被誉为“教会博士”。

不过在基督教思想史上如此举足轻重的奥古斯丁,走上神学之路却并不是一帆风顺,他早年不但不是基督徒,甚至还一度过着纸醉金迷的生活。在32岁的时候,奥古斯丁经历了一场决定性的信仰转变,才最终皈依,走上了基督教的道路,并成就了一代宗师的地位。我要给你解读的这本《忏悔录》就是一部带有自传性质的作品,记录了奥古斯丁前33年的人生经历,特别是他改信基督教的经历。奥古斯丁写这部作品的笔法也非常独特,全书是他向上帝所做的一系列祈祷,他要在上帝面前充分袒露自己的内心,忏悔自己的罪过,感谢上帝的恩典,赞美上帝的荣耀。

《忏悔录》以大量的细节和内心描写,成为西方历史上第一部真正的自传;又以出色的文采在拉丁语文学史上占据了举足轻重的位置;同时,它还是一部重要的神学和哲学经典,讨论了一系列重要的问题,比如《圣经》的解释原则、上帝的本质、世界的起源、恶的来源、灵魂和肉体的关系、时间的本质,等等。

在这期音频里,我来分三个部分为你解读这部作品。首先,我们先从《忏悔录》的内容出发,了解一下奥古斯丁的传奇的人生经历。之后我挑选了这本书里两个最著名的神学和哲学问题:恶的来源和时间的本质。

首先,我们先来看看奥古斯丁的人生经历。

奥古斯丁于公元354年出生在北非的城市塔加斯特,在今天的阿尔及利亚境内,当时这里是罗马帝国的行省。奥古斯丁的母亲是一个虔诚的基督徒,父亲是一个异教徒,直到临死才受洗改信了基督教。年轻的时候,奥古斯丁对基督教没有什么好感,他更热爱罗马人看重的文学和修辞学,而且在金钱和政治方面有着雄心壮志。那个时候奥古斯丁也读过《圣经》,但是从文学和修辞学的角度讲,他认为《圣经》的文采太差,完全提不起兴趣。直到拥有了信仰之后,奥古斯丁才意识到《圣经》看似朴素的文字下面,隐藏着关于世界和人生的最高真理。

奥古斯丁先是在北非学习和教授修辞学,还跟一帮年轻人在一起,过上了享乐放荡的生活。他17岁时找了一个情人,18岁就有了私生子。他不但对基督教没有什么好感,还接受了当时流行的摩尼教。关于奥古斯丁和摩尼教的关系,我们在下面讲恶的来源时还会说到。

在29岁的时候,奥古斯丁因为嫌弃北非的学生不好好学习,于是来到罗马城,寻求更大的发展。但是他失望地发现,罗马的学生也好不到哪儿去,而且还经常赖掉学费。一年以后奥古斯丁得到了一个在米兰宫廷教授修辞学的工作,这本来是他实现政治抱负的大好机会,结果他的人生却发生了戏剧性的转变,上演了一出“浪子回头”的好戏。

在米兰,奥古斯丁受到了柏拉图主义哲学的影响,开始更多关注人的精神层面,这帮助他逐渐摆脱了物质和肉体欲望的影响。同时,奥古斯丁遇到了对他一生产生重大影响的米兰主教安布罗斯,安布罗斯首先靠自己的雄辩吸引了奥古斯丁,之后凭借自己坚定的信仰感化奥古斯丁,使他对基督教有了越来越大的好感。但是奥古斯丁依然有内心的挣扎,很长时间都下不了决心接受洗礼,皈依基督教。

这个时候戏剧性的事件发生了。有一天,奥古斯丁在花园的一棵无花果树下,回想自己罪孽深重的一生,痛哭流涕。突然他听到附近的房子里传出孩子的声音:“拿起,读吧;拿起,读吧”,奥古斯丁认为那一定是神的命令,让他随便拿起什么书来读,于是他跑到屋里,拿起之前正在看的使徒保罗的书信,随手翻开,结果就看到了《罗马书》第13章的内容,说的是:“不可狂欢醉酒,不可好色邪荡,不可争吵嫉妒……不要因为肉体放纵欲望。”读到这里,奥古斯丁感到一道恬静的光照进了心中,驱散了一切阴霾。经过这件事之后,奥古斯丁下定决心,放弃一切情欲,彻底投身上帝的怀抱。奥古斯丁取消了母亲为他安排的婚约,发誓独身。第二年接受了安布罗斯给他施行的洗礼,正式成为了一名基督徒。

奥古斯丁随后结束了短暂的罗马和米兰之旅,回到了北非,在返回故乡的路上,母亲去世,但是看到儿子已经有了纯洁的信仰,他的母亲死而无憾。

《忏悔录》里记载的奥古斯丁的人生经历到此为止。我在这里再为你补全奥古斯丁的后半生。和色彩缤纷的前半生相比,奥古斯丁的后半生过的非常简单。从米兰回到故乡之后,奥古斯丁的儿子也在年仅17岁的时候去世。奥古斯丁彻底成了孤家寡人,他变卖了家产分给穷人,只留下一座祖宅变成修道院,专心侍奉上帝。公元391年,奥古斯丁成为希波城的神父,四年之后成为这里的主教,在主教的位置上一直干到430年去世。在返回北非之后的四十多年里,奥古斯丁写下了数量惊人的布道文、解释《圣经》的著作、系统阐释基督教神学的著作,留下了超过500万字的手稿,就包括了我们这里解读的《忏悔录》,还有其他著名的作品,比如《论基督教教义》《论三位一体》《上帝之城》,等等。除了论述基督教信仰之外,奥古斯丁还是一个论战高手,写了很多著作反对摩尼教,还参与了两次重要的基督教内部的论战,奥古斯丁用他对《圣经》的精深把握和出色的修辞技巧,有力地捍卫了基督教的正统信仰。

说完了奥古斯丁的生平,我们来看《忏悔录》里面两个著名的神学和哲学问题。先来说说恶的来源。

人为什么会做恶?这是困扰着一代又一代哲学家的难题,在奥古斯丁之前的哲学家也有过各种各样的回答,比如苏格拉底和斯多亚学派就认为人之所以做恶一定是因为对善的认识不够清楚;而柏拉图和亚里士多德认为,除了认识之外,人的欲望也会对行动造成影响。对于奥古斯丁这样的神学家来讲,恶的问题更加棘手,因为上帝被认为是全知、全能、全善的,那么上帝为什么不创造一个没有恶的世界呢?为什么不把人创造成不会做恶的样子呢?

奥古斯丁第一次感受到这个问题的紧迫性,是在他15岁的时候,有一次和几个朋友互相怂恿,一起偷别人家树上的梨。但是他们偷梨的动机却并不是想吃,偷完梨之后,他们直接把梨拿去喂了猪。他们偷梨,只是单纯为了享受做坏事的快感。奥古斯丁也无法理解自己为什么会做出如此荒唐的事情。在那一刻,恶的根源问题就在奥古斯丁心中扎下了根。

后来,奥古斯丁接受了摩尼教对恶的解释。这种宗教认为,世界上有一善一恶两个神,它们始终处于相互争斗的状态,哪一方能够获胜,就决定了一个人是好是坏。摩尼教对恶的这种解释看起来直观,也很有吸引力,特别是摩尼教用两个神斗争的结果来解释人做恶,这样一个人好像就不用为自己做恶负责了,可以把做恶归咎于神。这对于年轻的奥古斯丁来讲,当然是一种很好的托词。

奥古斯丁对摩尼教的好感一直持续到他在米兰的岁月。后来,他先是读到了一些柏拉图主义的著作,又受到基督教教义的影响,才逐渐摆脱了摩尼教的这种善恶二元论,发展出了自己对恶的理解。

奥古斯丁的观点是,恶不是任何实在的东西,更不是某个神的影响。恶仅仅是善的缺乏或缺失。那个全知、全能、全善的上帝不可能直接创造恶,因为一切出自上帝之手的东西都是善的。人之所以会做恶,是因为人有自由的意志。人的自由意志与神的意志不同,是不完美的,会让人受到恶的诱惑。上帝在创造人的时候,之所以给人这种可能会用来做恶的自由意志,是因为一切被上帝造出来的事物都不可能和上帝一样完美,或多或少都有某种缺陷。但只要是上帝创造出来的东西,就带有善性,因此人拥有自由意志总是好过没有意志,因为拥有意志就可以为自己的行动负责,就可以追求自己的幸福。人拥有自由意志,总体来讲是好的,但是这个意志存在缺陷,会走向败坏,这就是恶的来源。

人的意志容易败坏,从一个大家非常熟悉的圣经故事里就能看到。上帝创造的前两个人是亚当和夏娃,他们生活在美丽的伊甸园之中。上帝给了他们自由意志,让他们可以做自己想做的事。上帝跟亚当和夏娃说,伊甸园里的所有果子他们都可以随便取用,唯独不能吃一棵树上的果子,这棵树就是能让人分辨善恶的智慧之树。如果吃了,他们就要死。结果,夏娃还是受到了蛇的诱惑,和亚当一起偷尝了智慧树上的果子,违背了上帝的命令。

说到这里,你是不是觉得亚当、夏娃偷吃禁果和奥古斯丁偷梨有某种相似性呢?确实如此。亚当、夏娃也不是真的需要吃智慧树上的果子,因为他们可以享用伊甸园里的其他所有果实。他们之所以这么做,只是因为好奇,想要尝试一下违背上帝的命令是什么滋味。奥古斯丁偷梨和亚当、夏娃的决定非常相似,他也是明知道偷梨是错的,只是单纯地想要体验一下做坏事的快感。亚当和夏娃偷吃禁果,以及奥古斯丁偷梨的故事说明,人的自由意志天生就有一种想要做恶,甚至是为了做恶而做恶的冲动。

其实不仅是相似,在奥古斯丁看来,亚当、夏娃做坏事,与人类做坏事之间还有着更深的因果关系。亚当、夏娃因为偷吃禁果而堕落,上帝对他们施加了一系列的惩罚,把他们逐出了幸福的伊甸园、让女性承受生育之苦、让人们要终日辛劳才能获得生活所需、人们从此会有疾病和死亡,等等。作为惩罚的一部分,亚当和夏娃所犯的罪也被传给自己的后代。这样一来,所有的人一出生就带着罪性。这就是奥古斯丁著名的“原罪”学说,就是说,人从一出生就带着来自人类始祖的原初的罪孽,都会倾向于做恶。

既然人都带着原罪,那要怎么摆脱罪恶的束缚呢?人当然可以靠自己的意志选择做一些好事,但是在奥古斯丁看来,这个选择非常不牢靠,因为人始终还在原罪的阴影笼罩之下,人的意志也总是不可靠的,随时有可能堕落。要想彻底摆脱恶,人只能依靠上帝的“恩典”,也就是基督教的纯真信仰,有了这种恩典,一个人才能在末日审判的时候摆脱地狱的惩罚,到天堂与上帝同在。在奥古斯丁看来,上帝的恩典给谁,完全是由上帝预先决定的,一个人不可能靠自己的努力获得上帝的恩典,因为人不管多么努力,都是罪孽深重的,都配不上这份恩典。这就是奥古斯丁著名的“恩典预定论”。

你可能会觉得这个学说很不公平,凭什么这个恩典给他不给我呢?奥古斯丁给出的理由很简单:这完全取决于上帝的意志,反正所有人都配不上这个恩典,那么上帝给谁都是额外的恩赐,谁也没有资格去跟上帝要。我们打个比方,有100个恶贯满盈的罪犯,现在有一个法官选择宽恕其中的5个人。不管这个法官选择谁,都是出于他的仁慈,因为被宽恕的人都配不上这份宽恕。得到宽恕的人只能对这个法官感恩戴德,而其他人也没有什么可抱怨的。这种恩典预定论,给信徒造成了一种巨大的心理焦虑,他们永远无法对自己是不是能得救怀有足够的自信,因为一切都掌握在上帝的手中。但同时这个学说也有一个很大的好处,那就是不会让任何人对自己一定能得到拯救怀有盲目的自负,所有人如果想要得救,只能谦卑地按照《圣经》中的命令生活,让自己像一个得到恩典的基督徒。

奥古斯丁提出的“原罪”和“恩典”学说,如今早就是基督教的正统教义了。但是在奥古斯丁生活的时代,这两个学说都还远不算正统。对于人为什么会犯罪,上帝会给什么人恩典这些问题,基督教内部的不同教派有很多不同的理解。有的教派认为,说一个非常无辜的婴儿带有原罪,简直令人发指,一切罪孽都是因为人们后天的选择造成的。也有的教派认为,说上帝预先确定给什么人恩典听起来也非常不合情理,为什么不主张人可以凭借自己的信仰和善行,赢得上帝的恩典呢?但是自从奥古斯丁系统阐发了“原罪”和“恩典”的学说,并且和其他教派进行论战之后,这两个学说就逐渐成为了基督教的正统观念。

这就是我要为你解读的《忏悔录》里的第一个著名学说:恶的来源。在奥古斯丁看来,恶并不是上帝直接创造的,而是因为善的缺乏。每个人都从人类的始祖亚当和夏娃那里继承了原罪,人的自由意志也都是有缺陷的,因此人会经常做恶。如果想要摆脱恶的束缚,人只能依靠上帝的恩典,但是谁能够得到恩典却完全是上帝预先确定的,人对上帝没有任何影响。

接下来,我再来为你解读《忏悔录》里另一个非常著名的哲学问题:时间的本质。时间是什么,也是困扰着哲学家的千古难题。在《忏悔录》里奥古斯丁借着回答一个看似古怪的问题,探讨了时间的本质。这个问题你可能也好奇过的:根据基督教的教义,上帝创造了世界,那么在创造世界之前,上帝在干什么呢?这个问题让很多人挠头,因为根据基督教的教义,上帝是永恒的,如果世界在某一个时间点被创造出来,那么在创造世界之前,上帝难道在虚度光阴吗?而且如果说上帝在某一天突然决定创造世界,也和上帝永恒的意志存在矛盾。如果反过来,认为上帝的永恒性要求世界也是永远存在的,那又和《圣经》里关于上帝创造世界的说法存在矛盾。

这个问题看起来很难回答,于是就有人发明了一个搞笑的回答:“创造世界之前,上帝在为提这个问题的人制造地狱!”

不过奥古斯丁永远是一个非常严肃的学者,以追求真理为自己的最高目标,他不打算用这种打哈哈的方式打发掉这个难题,而是要深入探寻时间的本质,正面回答这个难题。不过奥古斯丁也深知,想要回答这个问题非常困难。在这里,他说了一句经常被人引用的名言:“什么是时间?如果没人问我,我还知道;但是如果想要对提问者解释它,我反而不知道了。”这句话大概抓住了所有人面对“时间到底是什么?”这个问题时的困惑。你想想,我们平时有多么经常地谈论“时间”,好像谁都懂似的;但是如果有人突然问你,“时间是什么?”你是不是也会先是一愣,然后感到无所适从呢?

那让我们来看看奥古斯丁是怎么回答这个问题的。他的回答可以分成两个层次。

第一个层次是回答时间的产生,同时回答“创造世界之前上帝在干什么?”的问题。奥古斯丁认为,人们之所以会提出这个问题,是错误地理解了上帝的“永恒性”。他们认为,说上帝是永恒的,就是说上帝可以经历全部的时间。但这并不是对永恒的正确理解。上帝的永恒,指的是上帝完全超越了时间,也就是说,在上帝那里根本就没有时间的流逝,而只有“永恒的当下”。在上帝那里,根本就没有我们谈论的这种“时间”。上帝是在创造世界的同时,创造了我们所说的“时间”。我们可以在日常的意义上说,“上帝在创造世界之前就存在了”,但是严格说来,问“上帝创造世界之前在做什么?”是毫无意义的,因为在上帝那里并没有时间上的先后,我们这个世界上所经历的一切有先后的事件,在上帝面前都是同时展开的。

这么说可能有点抽象,我们来打个比方。假如说我们在观看一个慢慢展开的画卷,比如说《清明上河图》吧,随着我们的观看,看过的部分又被卷了起来。我们看到的就是在当下呈现在我们眼前的那一部分图画。看过之后被卷起来的部分就是“过去”,还卷着没有看到的部分就是“将来”。但是这个对我们来讲漫长的画卷,在上帝面前却是完整呈现的,一览无余。这就是我们和上帝之间的差别。

奥古斯丁第二个层次的回答是要解决时间的本质。在他看来,时间本质上是用来衡量运动的。在这方面,奥古斯丁继承了亚里士多德的观点。他们都认为,时间不是一种独立、客观的存在,而是运动或者变化的量度,因此是依赖运动存在的。比如说一个小球从A点运动到B点,当小球经过A点的时候,我在心里标记了一个“当下”,当小球运动到B点的时候,我又标记了一个“当下”,在这两个“当下”之间的,就是一段时间。而相反,假如世界上的一切都静止不动,也就没有时间的存在了。

在这里,奥古斯丁又问了一个更深刻的问题:我们要量度时间,就要说到“时间的长短”,但是说“时间的长短”又是什么意思呢?我们正在经历的“当下”只是一个点而已,没有任何的长度;发生在“过去”的事情已经不存在了,我们总不能说一个已经不存在的东西是长是短吧;要在“将来”发生的事情还没有存在,我们也不能说一个还没存在的东西是长是短吧。这么一来,如果“当下”、“过去”和“将来”都没有长度,我们又怎么能量度时间呢?

为了回答这个问题,奥古斯丁提出了一种非常主观化的时间概念,这也是他对理解时间问题做出的最大贡献。他主张,对时间的感知是人类意识的一种机能。我们虽然只能经历转瞬即逝的“当下”,但是我们还有回忆和期待。我们经历的过去的事件虽然已经不存在了,但是我们对它们的回忆还在;我们将来可能要经历的事件虽然还没有发生,但是我们会对它们有所期待。这些回忆和期待,在当下的意识中就呈现为或长或短的时间。这样看来,时间就存在于人类的心灵之中,是一种主观的性质。这也是哲学史上第一次有人用回忆和期待这样的心理机制来解释时间的本质。

奥古斯丁这个关于时间的理论影响巨大,整个中世纪哲学对时间的理解都建立在奥古斯丁的基础之上。这个观点也影响了现代科学和哲学关于时间的争论。我们知道牛顿主张一种绝对的时间观,认为时间就像一条均匀地、单向流淌的河流,其他的事物就像被放进这条河流中一样。而牛顿的对手莱布尼茨就用奥古斯丁的观点反对他,认为按照牛顿的看法,就会遇到“上帝在创造世界之前做什么”这样的难题。莱布尼茨主张,时间是相对于运动说的,他的这个主张也经常被认为是相对论的先声,因为相对论就主张时间不是匀速运动的,而是依赖运动的,运动越快,时间越慢。另一个深受奥古斯丁时间观影响的伟大哲学家是康德,他部分接受了奥古斯丁对时间的主观化理解,认为时间并不是在世界中客观存在的东西,而是人先天的认识能力。凭借这种能力,人可以把感知到的东西放在时间的先后序列中去考察,凭借这种能力,人们发明了算数。

到这里,奥古斯丁的《忏悔录》就给你解读得差不多了。我们再来回顾一下这本书的几个要点。首先,《忏悔录》详细记录了奥古斯丁前33年的人生经历,特别是从信仰的角度,记录了他从不信基督教到一个虔诚信徒的心路历程,由此成为西方历史上第一部严格意义上的自传。

第二,《忏悔录》除了是一本记录奥古斯丁生平的名著之外,还是一部重要的神学和哲学经典。我挑选了其中最著名的两个神学和哲学问题为你进行解读。一个是恶的来源,另一个是时间的本质。

奥古斯丁认为,恶并不是实在的,并没有一个恶的神灵与善的神灵对抗。恶来源于善的缺失,人之所以会做恶,是因为原罪和自由意志的影响,而人如果想要彻底摆脱罪恶,就只有依靠上帝预先确定的恩典。

在时间的问题上,奥古斯丁认为,上帝是永恒的,在上帝那里没有流动的时间,一切都是永恒的现在。时间随着上帝创造世界而产生,是用来衡量运动的。时间带有主观性,严格说来人只能经历当下,而所谓的“过去”不过是对曾经经历过的某个当下的回忆,而“未来”不过是对某个尚未经历到的当下的期望,因此看似像过去和未来无限延展的时间,其实不过是人的回忆和期望的延展而已。

撰稿:刘玮 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.在奥古斯丁看来,恶并不是上帝直接创造的,而是因为善的缺乏。每个人都从人类的始祖亚当和夏娃那里继承了原罪,人的自由意志也都是有缺陷的,因此人会经常做恶。

2.时间就存在于人类的心灵之中,是一种主观的性质。这也是哲学史上第一次有人用回忆和期待这样的心理机制来解释时间的本质。