《坏的哀伤,好的哀伤》 于理解读

《坏的哀伤,好的哀伤》|于理解读

你好,欢迎每天听本书,我是于理。今天我要为你解读的书叫做《坏的哀伤,好的哀伤》,出版于2024年3月。这是一本从哲学角度探讨哀伤的书,它讨论的哀伤,主要是由他人离世而导致的哀伤。

死亡,和因死亡导致的哀伤,是我们很少去触及和讨论的话题,因为它太过沉重,而我们缺乏勇气。但问题在于,它是我们每个人都难免会面临的问题,在漫长的人生中,我们总会经历身边的人的离世,或者崇拜的名人的离开,又或者心爱的宠物的离开,这些都会给我们带来哀伤和痛苦。也正是因为我们很少去讨论它,所以在面临这种哀伤时,我们往往会手足无措、痛苦不堪。

这本书的作者叫迈克尔·乔比,他是英国爱丁堡大学哲学教授,也是死亡与临终哲学协会创始人。我读完这本书后感觉,它其实具备一些死亡教育的功能,而这正是我们当今很缺乏的东西,这也是我想为你解读这本书的理由。

作者说,哀伤是人类刻骨铭心、至关重要的人生体验。有关哀伤的很多问题,比如“我们到底在哀伤什么”“哀伤是不是一种道德义务”等,其实本质上都是哲学问题。但在过去,中外哲学家们都不太喜欢研究哀伤。因为要理解哀伤,就必须面对一些令人不安的事实,比如人们有时候很难管理自己的情感,比如生命中重要的人总会离我们而去。因此,研究哀伤让人心生恐惧。在哲学家眼里,哀伤代表了人类最糟糕的状态——混乱、无助与可悲。古代地中海地区的哲学家们认为哀伤是柔弱、可悲的表现。苏格拉底声称,哀伤是一种“病”,人要为自己的哀伤感到羞耻。人始终规避自己害怕的事物。哲学传统害怕哀伤,是因为哀伤会揭露人性。但我们恰恰需要通过哲学来认识哀伤,因为哲学的主要功能之一就是慰藉,帮助我们面对生命中令人迷茫的过渡期,认识自己的处境。

时至今日,我们不会再觉得哀伤是不光彩的,但有时,我们依然会排斥哀伤,或者压抑哀伤,更希望自己显得理性、冷静而坚强。但哀伤是无法逃避的,如果我们因害怕正视它而退缩,而不是试着去认识它,那么我们将永远无法消除对哀伤的恐惧,也不知道该如何正确地对待它。

美中不足的是,作者并没有在书里给出如何走出哀伤的具体建议。因为在作者看来,哀伤是一个必须经历的过程,他更多地是在讲我们应该如何认识哀伤,但如果我们能借这本书更好地认识哀伤,也能更智慧地为经历哀伤做准备。

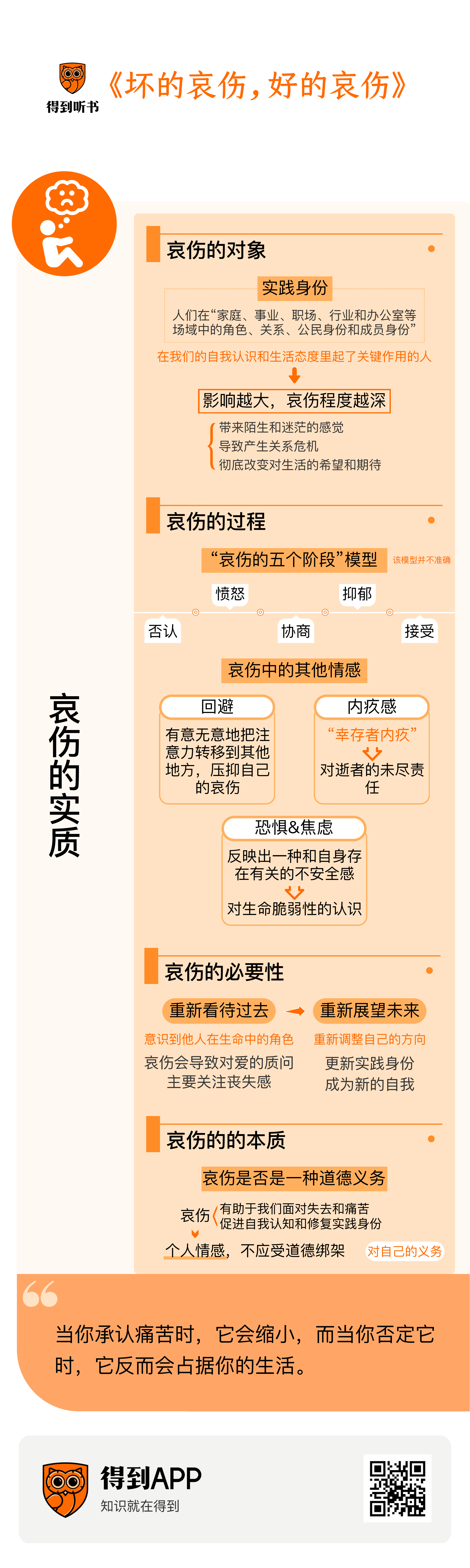

下面,我会通过几个问题,和你一起去勇敢地探索哀伤。第一个问题是,我们为谁、为什么哀伤?第二个问题是,哀伤的时候,发生了什么?第三个问题是,为什么说哀伤是必要的?最后一个问题是,哀伤是一种道德义务吗?希望通过这几个问题,我们能更好地理解哀伤,也不再恐惧哀伤。

好,接下来我们就正式进入这本书。

我们先来看第一个问题:我们为谁、为什么哀伤?

这个问题乍一看有点明知故问。我们会因其去世而感到哀伤的,往往是我们爱的人、和我们有亲密关系的人,比如家人、朋友。不过,也可能是我们不太了解甚至完全陌生的人,比如艺术家或者政治人物。

那么,如果要回答“我们为谁哀伤”这个问题,一个比较准确的答案是:我们为之哀伤的,是我们投入了实践身份的人。实践身份,意思是人们在“家庭、事业、职场、行业和办公室等场域中的角色、关系、公民身份和成员身份”。一个人的实践身份是受到很多人影响的,比如,我的配偶和我一起生活,和我分享价值观和人生目标,他就影响了我的实践身份。再比如,我把一位艺术家视为榜样,我其实并不了解他,但我通过我的榜样,明确了我的人生目标,那么他也塑造了我的实践身份。

可见,我们的实践身份不仅关乎自己,也关乎他人。实践身份投入的程度,决定了我们会为对方的离世而哀伤的程度,一个人对我们实践身份的影响越大,我们就越会对他的离去而感到哀伤。举个例子,想象一下,你在给一个人撰写传记,这本传记里会提到他的各种人际关系。他的人际关系是很广的,包括家人、朋友、同事,可能还有经常来他家打扫卫生的清洁阿姨、偶尔和他打招呼的隔壁邻居。但是你在撰写他的生平时,不会把他所有的人际关系都写上去,因为只有部分关系是重要的,这些关系就是他投入了实践身份,并且也帮助他构建了自己身份的关系。

如果你在一位公众人物身上投入了实践身份,那么他的去世必然会让你感到哀伤。比如,你有一位喜欢的歌手,并且从他的作品和演出中得到过愉悦,你认可他的价值观,热切地期待他的下一次巡回演出或者新唱片,还会去参与歌迷的聚会。你把自己的实践身份投入到了他身上,那么他的离开自然会让你哀伤。再比如,亚伯拉罕·林肯遭暗杀之后,载着他遗体的火车在美国180个城市停留,行过2500多公里,成千上万的哀悼者希望能瞻仰他的遗容,有的人默默等待5个多小时,只为了在队伍中目送他的灵柩远去。作为一名政治领袖,林肯被视为个人或者集体希望的承载者,很多人都在他身上投射了自己的实践身份,尽管他们和林肯没有亲密关系,他们也会为林肯的死悲痛万分,因为这代表着他们在追求社会政治事业过程中的一次挫折,他们的哀伤和自己的政治身份紧密相关。

有时候,哪怕有一个你讨厌甚至痛恨的人离世了,他的死亡也可能会让你心生哀伤,因为你也在他身上投入了自己的实践身份。所以,我们会为之哀伤的,不一定都是爱的人,也未必是了解的人。我们为之哀伤的,是在我们的自我认识和生活态度里起了关键作用的人。在他们身上,我们投入了自己的希望,也投入了自己的实践身份。我们的伴侣、兄弟姐妹、朋友同事直接影响了我们的生活,他们的去世必然使我们哀伤。但我们事业的楷模、我们理想的承载者、我们关注的公众人物也影响着我们,他们的去世同样会引发我们的哀伤。

对很多人来说,哀伤会给人带来一种自我丧失的感觉,像是“我失去了自我的一部分”。一个重要的人的离开,让人感到迷茫,因为他的缺席会渗透到我们的日常生活中,让生活变得陌生或者不自在了起来。过去重要的事可能突然没那么重要了,过去无关紧要的事突然可能又重要了起来。这个世界突然变得陌生了,自我也感到脱节、格格不入。为什么哀伤会给人带来这种陌生和迷茫的感觉呢?

实践身份能解释这一点。我之所以有这种感觉,是因为这个人对我认识自我至关重要,他们已经融入了我对自我的理解中,影响着我的实践身份。而这个人离开了,我和他的关系无法再持续下去了。我把自己的部分身份投入到了他身上,而他的离开,让我和他的关系彻底改变了。我和他之间的对话、活动不会再发生,和他过去的误会或冲突无法再解决,我未来的计划里也不会再有他。我曾在他身上投入的实践身份也消失了,那么,这就像是“我的一部分”也消失了。

很多时候,面对他人的离世,人们会继续投入情感,不愿“放他们走”,不愿意放弃自己和逝者之间的纽带。因为他人的逝去会导致我们产生关系危机,我们想问,那个人在生前让我的生命在某个层面上拥有了意义,那么他离开之后,我该如何继续活着?人们常常会说:没了对方,我该怎么活?但事实上,这是在间接地质问自己:让我有归属感的重要的人不在了,我又将成为谁?

到这里,答案已经很鲜明了。我们为谁哀伤?我们为那些我们投入了实践身份的人的离去而哀伤。我们哀伤的对象是什么?是因他人的死亡而彻底改变的我们与逝者的关系,其中包括若逝者还在世时,我们对生活的希望和期待。

好,搞清楚了我们为谁、为什么而哀伤,接下来,我们来看第二个问题:哀伤的时候,发生了什么?

哀伤是一个复杂的过程,它不只是一种情感,而是一连串情感,或者说,它是一个情感过程。我们都比较熟悉的关于哀伤的模型,是“哀伤的五个阶段”模型,五个阶段分别是“否认—愤怒—协商—抑郁—接受”。不过,比起因他人离世而产生的哀伤,这个模型似乎更常被用到讨论人失恋之后的反应上。但后来的研究发现,五个阶段的理论并不正确,很多哀伤的人并没有把这五个具体阶段都经历一遍,即使都经历了,也未必是按照这样的顺序发生,还有人会经历其他各种情感,比如恐惧、内疚等。哀伤是一个多阶段的过程,各个情感阶段之间也没有明确的时间界限。

不过,虽然这个模型并不准确,但很多人经历哀伤时,第一反应确实是回避,也就是哀伤阶段模型里的第一个阶段“否认”。哀伤者一开始持回避态度,有意无意地把注意力转移到其他地方,压抑自己的哀伤。比如,至亲之人离世后,有的人的反应可能就是拼命工作,或者用酒精和药物麻醉自己的负面情感,阻碍自己本应感受到的哀伤。

除了回避之外,还有很多人会有很强烈的内疚感,尤其是“幸存者内疚”。他们觉得,如果自己对逝者更尽心尽力,他说不定就不会去世,或者不会死得那么痛苦,又或者在生前可以更幸福、更快乐。

除了悲伤、内疚,哀伤还有很多其他情感,比如恐惧或焦虑。我们在情感上依恋的人的离世,就好像日常生活中的一根“支柱”倒塌了,我们无法再得到他的慰藉、安抚或支持,我们自然会没有安全感。但是,这样的恐惧和焦虑也反映了一种和自身存在有关的不安全感,他人的死亡提醒了我们,一切对我们来说至关重要的事物,都是可以被摧毁的。我们会想,如果我爱的人能被摧毁,还有什么不能被摧毁呢?工作、居所、人际关系、机构,没有哪一样东西是绝对不朽的。我们意识到,和所有生物一样,人类的生命也是脆弱的,对这种脆弱性的认识也让人痛苦。从这个角度看,哀伤和别的精神创伤的不同之处在于,它能让我们清晰地看到自己的脆弱和局限。

如果说,哀伤让人内疚、恐惧、焦虑,它会破坏理性,而且会带来痛苦和令人煎熬的情绪,那么我们能不能让自己不要哀伤呢?

作者指出,哀伤是必要的。哀伤的过程包含了两个维度,一个是重新看待过去,一个是重新展望未来。我们先说说重新看待过去。哀伤的一个重要的作用是,它会让我们重新意识到他人在我们生命中所扮演的角色。

在普鲁斯特的小说《追忆似水年华》中,主人公一直深信自己对阿尔贝蒂娜的爱已经荡然无存,但是,在得知她的死讯后,他痛苦的记忆开始伴随着生活的点滴席卷而来,他震惊于自己如此痛苦,他也因此发现,自己此前是故意让自己不要意识到对阿尔贝蒂娜的爱。故事的主人公本以为自己看清了自己的内心,但是他错了,如今的痛苦才让他看清了一切。

我们有一种习惯,那就是对和他人之间的关系习以为常,并对自己对他人的依赖视而不见。应了那句话:“人只有在失去后才会知道珍惜。”我们把自己的实践身份投入到他人身上,却忘了他人不会一直存在,所以当他人离开时,我们会格外震惊,我们会下意识否认。死亡彻底改变了我们和逝者之间的关系,哀伤让我们无法再对这些关系视而不见。我们常常忽视他人在我们的实践身份中扮演的重要角色,而哀伤就会瞬间颠覆我们忽视他人角色的这一习惯。

用作者的话说,哀伤会导致对爱的质问,我们在哀伤中经历的悲伤、焦虑、愤怒等情感,都是我们与逝者之间深刻关系的重要证据。因此,哀伤是一次机会,让我们能回答“他对我来说究竟意味着什么?”这样看来,哀伤是我们认识过去的一个特殊途径。

哀伤的另一个重要作用,就是重新展望未来。心理学家玛格丽特·施特勒贝和亨克·舒特描述了哀伤的“双重过程”模型。在“回顾过去”维度上,哀伤者主要关注的是丧失感。在“展望未来维度上,哀伤者要在这个被逝者改变的世界里重新调整自己的方向,也就是说,重要的人离开后,我该如何继续生活。

于是,根据哀伤具备的回顾过去和展望未来这两个维度,哀伤之人要回答两个问题:“过去他对我意味着什么”以及“我该如何活下去”。而这两个问题又服务于一个更大的问题,那就是:“鉴于以往的自己,我将成为谁?”

哀伤会带来一种身份危机。我们刚刚说过,我们哀伤的对象,是和逝者之间彻底改变的关系。而在探索和逝者的关系时,我们都在弄清“我们是谁”这个问题。逝者生前支撑着我们的实践身份,一旦他们离世,我们的实践身份就要更新。

我们的实践身份要更新,那么我们会成为谁呢?很多哀伤之人会说感觉自己失去了自己的一部分,迷失了方向。“我要成为谁”这个问题,可能需要花一段时间才能想清楚。但这也意味着,度过这场哀伤的危机后,我们会重新构建自我认知。作者认为,哀伤的益处就在于自我认知。

这里说的自我认知,不是我今天状态如何、穿了什么衣服,而是一种“实质性自我认知”,也就是对自己的“价值、情感、能力”的认知。我们是和他人共同生活的社会动物,我们的自我理解和实践身份很大程度上依赖我们和他人共享的社会世界。他人的死亡会让我们意识到自己的脆弱和对他人的依赖,而我们在繁忙的日常生活中往往会忘了这些事实。哀伤会让我们竭尽全力地回顾过去,理解和逝者的关系,理解自己是谁、以后又要成为谁。

有益的哀伤不只是“翻篇”,也不只是“放下”。不用忘记逝者、切断关系,也不用执着地“舔舐伤口”。哀伤是一个必要的过程,它是以与逝者生前的关系为基础的再建设,把有关逝者的记忆融入新的实践身份。

也许,正是因为哀伤让人难受,才能产生自我认知。生命的无常会让你更珍惜你在当下还拥有的其他关系,更好地关爱他人,也更好地关爱自己。

聊完了我们为什么哀伤、哀伤的本质是什么、哀伤为什么是必要的,我们还有最后一个问题:哀伤是一种道德义务吗?

已故哲学家罗伯特·所罗门在他撰写的《论哀伤和感恩》的文章中断言:“我们有哀伤的义务,那些没有哀伤或哀伤程度不够的人会受到最严厉的道德谴责。”

这句话听起来像一种道德绑架,但从某种角度来说,这句话也反映了社会事实。加缪的《局外人》就是一个很好的例子。在小说的开篇,主人公默尔索准备去参加母亲的葬礼,出发前,他的反应就是哀伤的五个阶段中的第一个:否认。他心里想:“眼下妈妈好像没有离世,要等下葬以后才算盖棺定论。”在葬礼上,默尔索不愿意瞻仰母亲的遗容,他参加了哀悼,却没有哀伤。母亲葬后第二天,他去见了女友、看了电影。后来,默尔索因谋杀嫌疑接受审判时,检察官没有提供任何事实证据,而是让证人作证,证明默尔索在母亲去世时没有哀伤。证人说,默尔索在母亲去世后饮酒作乐,没有为母亲“流一滴泪”,第二天就“不顾廉耻地纵欲狂欢”。最后,默尔索被定罪了,被定罪的原因,不是因为他在海滩上杀了一个人,而是因为他没有为母亲的去世而哀伤。

小说自然有艺术化的处理,但它也反映了社会现实。有时,哀伤像是一种道德义务。但作者认为,哀伤不应该是义务。人们也不该因为没有哀伤或者哀伤程度不够就应该羞耻或内疚,或者被怀疑有道德瑕疵。哪怕说,哀伤是一种义务,它也是一种自我关心的义务,是对自己尽的义务。康德曾对“自我义务”下过定义,他说,我们对自身有义务,这些义务包括保护生命安全、维持身体健康、培养技能等,其中也包括自我认知。

我们刚刚说过,哀伤能帮助我们产生自我认知,他人的离世让我们能重新审视和他人的关系,也重新审视自己,修复因他人离开而受损的实践身份,重新指引生活的方向和选择。自我认知和自爱也是密不可分的。自爱是关注自己,了解我是谁,对我来说什么事情是重要的。因为哀伤产生的自我认知,就能让我们更全面、更深层次地审视自己,把我们人生中最重要的人和事物清晰地呈现出来,让我们更理性地看见自己的生活。

我们无法通过意志力让情感消失,我们无法控制自己的情感。但是,我们的情感是可以被管理的,我们也可以改变自己情感反应的模式,让它更健康、更睿智、更理性。哀伤是无法避免的,但我们可以更智慧地经历哀伤。

巴西的知名老年医学专家、临终关怀业界专家安娜·阿兰特斯写过一本书,叫做《死去的那天是最值得活的》,在这本书里,她提到了应该如何哀悼。

首先就是承认痛苦、正视痛苦。当人们问阿兰特斯能不能哭的时候,阿兰特斯会说:“哭吧,使劲哭,拼命哭,哭到撕心裂肺,哭到死去活来。把悲伤发泄出来,然后接受现实。”眼泪是咸的,像大海一样,哭出来,就像从里到外在海里洗了个澡。一旦哀伤者接受了痛苦的存在,痛苦才能消失。当你承认痛苦时,它会缩小,而当你否定它时,它反而会占据你的生活。

阿兰特斯指出:绝对死亡,即一个人的所有方面的解体,是不可能的。死亡发生时,它只涉及肉体。一位亲人去世了,他依然是我的亲人,他教给我的一切、对我说的一切、我们共同分享的一切,都在我心里永存。阿兰特斯说,当她照顾一个哀伤的人时,她会努力让他关注逝者留下来的精神财富。通过回忆和感知这段关系,哀伤的亲属就可以逐渐从痛苦中走出来。

从技术上讲,哀伤是一个重要的纽带破裂后的过程。失去某个重要的人,会让哀伤者丧失原先建立起来的安全感,打破掌控一切的假象。当这个重要的人去世时,哀伤者就像被带到了一个洞穴的入口,进入洞穴,但出去的路却不是来时的路,生活和以前不再一样,哀伤者必须自己挖掘出路,在这个过程中,最难的任务,就是通过和逝者共同的经历,重新建立与他们的联系。

阿兰特斯会让哀伤者列出他从死者身上学到的所有东西,分享他们一起度过的有趣的回忆。做完这两件事后,哀伤者以新的方式重逢了他们所爱的人。哀伤者对死者的记忆和感情永远不会被剥夺。阿兰特斯说,从临终关怀的工作中,她学到的最重要的一课就是不要回答“为什么”,而要回答“为了什么”。“为什么”指向的是过去,而“为了什么”关注的是未来。

好了,到这里,这本书的精华内容我就为你解读完了。

今天,我们讨论了一个有点沉重的话题:因重要之人离世而感到的哀伤。这是一个我们平常很少触及,但却非常重要且无法规避的话题。通过我们为谁而哀伤、为何哀伤、哀伤是什么、哀伤为什么是必要的,以及哀伤是不是一种道德义务这几个问题,探讨了哀伤的实质。我们也看到,哀伤不像古代哲学家想的那样,是对人性的威胁,相反,哀伤是人性最珍贵的表现形式之一。

有越来越多的证据显示,非人类的动物也会哀伤。但人类承受的哀伤要比动物复杂得多,我们与动物不同,我们知道生命有限,知道死亡的必然。同时,我们会和他人建立依恋关系,当依恋关系丧失或者遭到威胁的时候,我们会感到强烈的痛苦,哀伤也让我们清晰地看见自己的脆弱与局限。哀伤体现的,是我们作为人的本性。

当然,哀伤包含着沉重的情感痛苦,给人带来身心的折磨,它也能让我们用新的视角看待那些重要的关系,产生自我认知的机会。哀伤也是一次挑战,让我们去塑造新的实践身份。我们无法改变生命脆弱的事实,也无法避免哀伤,也无法真的战胜哀伤,但我们依然可以更智慧地为经历哀伤做好准备。

最后,我想用奥地利诗人赖纳·马利亚·里尔克的一段话作结:死亡夺去我们深爱且敬重的人,它在让我们经历怆痛的同时,也必然会升华我们的认知,让我们更完美地理解逝者和我们自己。这是死亡最大的秘密,或许也是它与我们最深的联系。

好了,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本听书分享给你的朋友。我也推荐你点开下方的电子书,去读一读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、我们为之哀伤的,是我们投入了实践身份的人。

2、哀伤之人要回答两个问题:“过去他对我意味着什么”以及“我该如何活下去”。而这两个问题又服务于一个更大的问题,那就是:“鉴于以往的自己,我将成为谁?”3、阿兰特斯说,从临终关怀的工作中,她学到的最重要的一课就是不要回答“为什么”,而要回答“为了什么”。“为什么”指向的是过去,而“为了什么”关注的是未来。