《另类事实》 刘玮解读

《另类事实》| 刘玮解读

关于作者

奥萨·维克福什(Åsa Wikforss, 1961-),瑞典斯德哥尔摩大学哲学教授,瑞典皇家科学院院士,瑞典学院院士,国际知名的认识论和心灵哲学家。

关于本书

维克福什受到特朗普上台后他本人和手下人满嘴胡话的刺激,在2017年出版了《另类事实:知识及其敌人》一书;2019年出版修订版,当年年底这本书被当作圣诞礼物,送给11万瑞典中学生,希望帮助他们在一个获得真相越来越困难的时代保持清醒,去对抗铺天盖地的虚假信息。本书也赢得了广泛的国际声誉,已经有了英语、德语、丹麦语、芬兰语、匈牙利语、韩语、汉语等十几个语言的译本。

核心内容

《另类事实》的书名来自特朗普的顾问凯丽安·康威的一个说法,更字面的意思是“另外的事实”,这是经常与“后真相时代”共用的说法,意思是我们的生活中不再有客观的真相、事实和知识,人们可以根据主观的偏好、情绪,进行任意的表达,而没有严格的对错之分。特朗普不顾真相,信口雌黄,在任四年说出三万多句假话和错话,正是这种状况的集中写照。我们身边本来就充斥着各种形式的虚假信息,互联网进一步加剧了这种认知混乱。维克福什从哲学家的角度分析了这些现象的成因,坚定地为客观事实和真相辩护,并提出了应对“另类事实”的认知对策。

你好,欢迎“每天听本书”,今天要为你解读是最近出版的一本哲学普及读物,题目叫《另类事实》,它的副标题是“知识及其敌人”。这本书讨论的是,在今天这个时代,我们应该如何看待事实、真相和知识。

估计你和我一样,也会经常感觉到,现在想要获得一些确定的信息越来越难了。不管大事儿小事儿,各种假消息满天飞,而且还都说得有鼻子有眼,让人摸不着头脑。大事儿的话,比如2020年初新冠疫情暴发的时候,就有很多消息煞有介事地说,这个病毒是从某个实验室泄露出去的,还有人说,病毒是生物武器。再比如,2020年底美国大选计票的时候,特朗普信誓旦旦地指责民主党操纵计票,导致很多支持他的选票没有被计算进去,要求重新计票。小事儿就更是铺天盖地了,我们身边充斥着各种虚假的广告宣传,某些保健品有神奇的效果,某些餐厅的虚假评论。想要判断哪些消息是真的,哪些是假的,真的需要费些脑筋。

所以有人干脆就说,我们已经进入了“后真相时代”,已经没有办法再获得客观的、人们共享的真相了,只剩下了个人情绪和观点的表达。“后真相”(post-truth)这个词,还被非常权威的《牛津英语词典》评为了2016年的“年度词汇”。这个牛津的“年度词汇”可是一年只选一个,可见这个词对我们当代人的重要性。

我要给你解读的这本《另类事实》,就是从哲学和心理学的角度,讨论如何去应对“后真相时代”的挑战。书的作者是瑞典哲学家奥萨·维克福什,她是斯德哥尔摩大学的哲学教授、瑞典皇家科学院的院士,也是国际知名的认识论、心灵哲学专家。这本书写得浅显易懂,例子也很有趣,但是她讲的道理,对我们每一个生活在“后真相时代”人来讲都非常重要。这本书一出版就获得了很高的赞誉,在2019年底还被当作圣诞礼物送给了11万瑞典中学生,希望帮助他们在这个“后真相时代”保持清醒,去对抗铺天盖地的虚假信息。

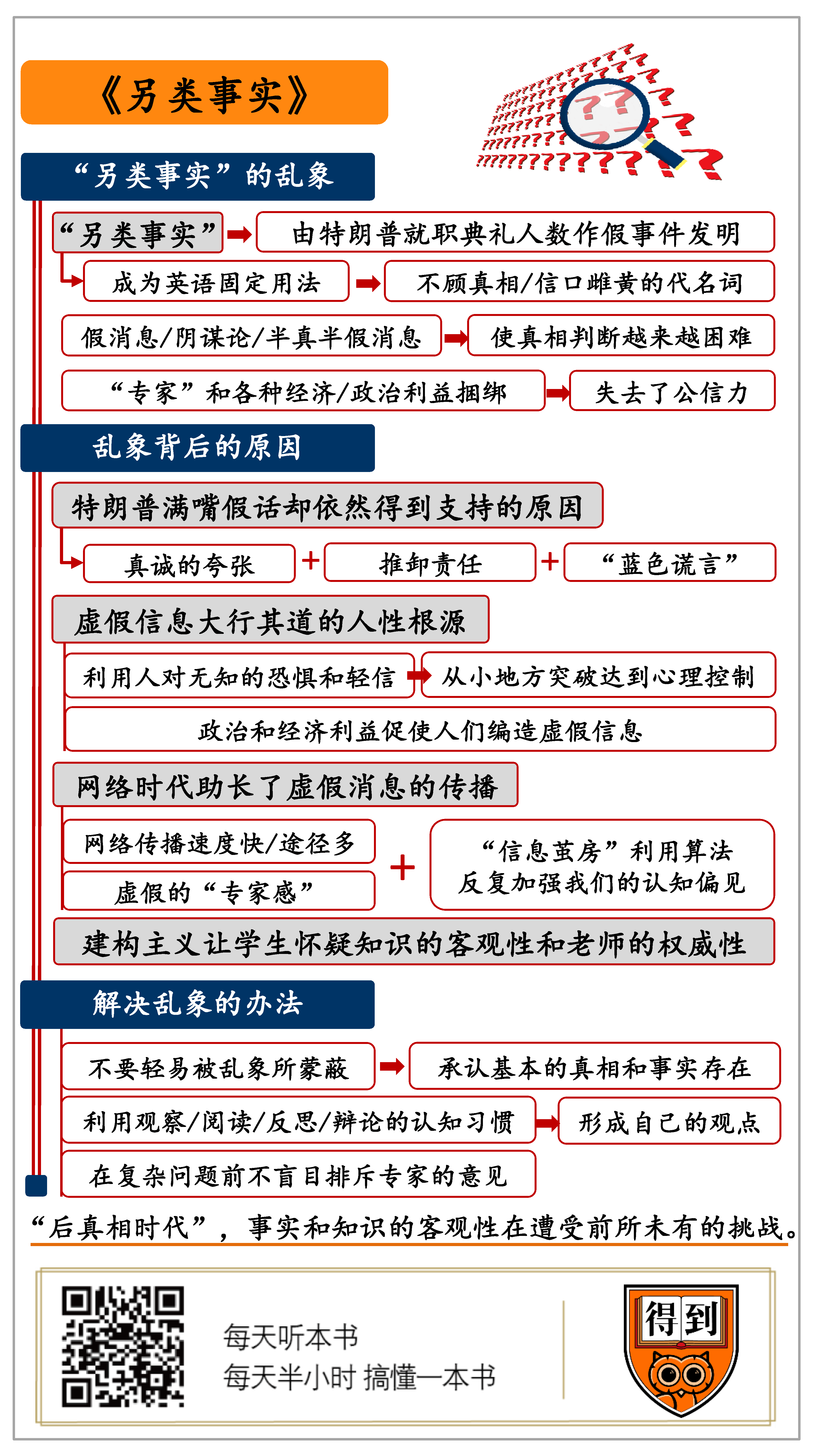

下面,我会分成三个部分为你解读这本书的核心内容。首先,我会先来给你说说书名里的“另类事实”这个词的来历,还有人们在认知上的混乱局面;第二部分,我们来分析一下产生这些认知混乱的原因;最后,我们看看作者给出了什么样的应对办法。

好,我先来给你说说书名里的“另类事实”这个词是怎么来的。“另类事实”的英文是alternative facts,其实翻译成“另外的事实”更准确一些。

这个词是2017年初发明出来的,又跟特朗普有关。2017年1月20号,特朗普宣誓就任美国总统。第二天,白宫的新闻秘书肖恩·斯派塞在发布消息的时候说:这一次来华盛顿参加总统就职典礼的人数是历史上最多的。他可能就是为了突出特朗普的号召力,随口一说,但是较真的人不干了。他们对比了2009年奥巴马就职典礼现场的照片,也统计了2009年当天卖出去的地铁票,结果都显示,参加奥巴马那次就职典礼的人数明显更多。白宫的新闻秘书都这么满嘴跑火车,这个政府的公信力怎么保证呢?结果这个斯派塞就成了众矢之的。又过了一天,特朗普的顾问凯丽安·康威在接受采访的时候帮斯派塞打圆场,说当天参加就职典礼的人数没法统计,斯派塞仅仅是给出了“另外的事实”而已。当时记者立刻就反驳她说:另外的事实根本不是事实,它们是假话!

这个采访之后,康威说的这个“另外的事实”,或者“另类事实”就火了,成了英语里的一个固定用法,就是不顾真相、信口雌黄的代名词。当然,说这种“另类事实”最多的人,绝对不是斯派塞或者康威,而是特朗普本人。他在日常讲话和发推特的时候,会犯各种各样的错误,而且很多错误,低级到让人瞠目结舌的地步。还说他的就职典礼,那天明明是下着雨的,但是特朗普居然就大言不惭地说那天是晴天!再比如,碳排放正在导致气候变暖,极大地影响人类生活,在科学上这么确凿的事情,特朗普也敢矢口否认,还说这是中国搞出来的骗局!我看了一下《华盛顿邮报》的最新统计,特朗普在任4年里,在各种公开场合里说过的错误的和带有误导性的话,超过了3万句,而且明显是逐年递增。我有好几个朋友,在过去这几年每天最大的娱乐消遣,就是看特朗普今天又说了什么胡话。

像这样混淆视听的事情,当然不仅仅出现在特朗普身上。就像我在开头提到的,现在我们身边充斥着各种假消息、半真半假的消息、阴谋论的消息,让判断什么是真相变得越来越困难。我们可以随便再举几个例子:日本的历史教科书可以篡改侵华和南京大屠杀的史实,让日本的年轻人无从认识那段历史的真相;英国的政治家可以歪曲事实,让民众相信脱欧会给英国带来巨大的经济利益;德国和瑞典的右翼政治家会利用政治宣传,让人们相信接收移民导致犯罪率提高。

在各种虚假信息里面,阴谋论似乎格外有市场,而且有着格外强大的生命力。当年,希特勒就利用了阴谋论,指控犹太人导致德国在第一次世界大战中战败,掀起德国人对犹太人的憎恨,为他的种族灭绝政策铺路。艾滋病刚发现的时候,有阴谋论者说,这种病毒是美国中央情报局开发出来针对非洲裔美国人的生物武器。

还有一个我觉得很有意思的阴谋论,从20世纪70年代就开始流行,说的是美国政府和航天局共同编造了一个巨大的骗局,在20世纪六七十年代,美国根本就没有实施过登月计划。那张1969年7月20日拍摄的人类第一次登上月球的著名照片是伪造的,是在地球上拍摄的。阴谋论者还煞有介事地给出了一些自认为“决定性的证据”。比如那张照片的背景一片漆黑,看起来没有任何天体,那是不可能的,美国宇航局之所以把照片的背景弄成黑色,就是为了防止了解天文学的人去核对天体的位置;还有那张照片上的美国国旗看起来是飘动的,这也是不可能的,因为月球上根本没有风。我在音频的文稿里给你放了这张著名的照片,有兴趣的话你可以看一下。

面对如此海量的鱼龙混杂的信息,我们经常不知道如何筛选。要是放在以前,我们还会去问问专家的意见,但是如今,看到了大量学术造假的消息、教授道德败坏的消息,所谓的“专家”跟各种经济和政治利益捆绑的消息。过去拥有权威的那些“专家”好像也逐渐失去了公信力。

上面说到的那些认知乱象,都会让人怀疑,事实和真相还存在吗?我们还能了解到事实和真相吗?接下来,我们再透过现象,看看乱象背后的原因。

在上一部分我说到,特朗普4年里说了3万多句错话和假话。对于一般的政客而言,说错话被人抓包,经常会对他们的政治生涯造成毁灭性的打击,而特朗普犯了这么多错误,为什么还有那么多人投票给他呢?对于这个问题,作者给出了很有意思的分析,我们一起来看看特朗普惯用的伎俩。

首先,特朗普说的很多假话都是夸大其词,特别是夸大其词地赞美自己、夸大其词地给民众画大饼。特朗普当年是非常成功的房地产商人,还出版过一本《交易的艺术》。在书里他就把自己当商人的心法概括成“真诚的夸张”,充分地利用人们喜欢幻象的特点。人嘛,总想要得到最好的、最美的东西。不管是做生意的时候,还是在竞选和当总统的过程中,特朗普都特别喜欢用“伟大”“超棒”之类很虚的词,给大家画出各种大饼,比如他当年的竞选口号就是“让美国再次伟大”( make America great again),当上总统之后又总是大言不惭地说自己是多么成功的总统,自己的政策多么行之有效。哪怕是他在疫情防控方面表现一塌糊涂,他也依然敢说自己做得超棒,别的国家的统计数字都是假的!

如果碰到有人指出他讲话中的错误,特朗普常用的办法就是推卸责任,要么说指出他错误的记者或媒体动机不纯,不可信;要么说他在开玩笑,不能按字面意思理解他的话;要么说自己说的并不是他本人的看法,而是引用了某个媒体或者专家的意见,然后就会有支持特朗普的媒体或者专家站出来,帮特朗普洗白。比如他宣称碳排放不会破坏环境,不会对人类的生活造成影响,之后就会有亲特朗普的媒体去采访支持他的“专家”,表明碳排放是不是会影响气候是有争议的。

特朗普说了那么多瞎话,还能获得那么多支持,这背后还有一个重要的心理原因。心理学家称之为“蓝色谎言”。你肯定听说过“白色谎言”,指的是善意的谎言。“蓝色谎言”指的是一个群体对外部敌人说的谎言。对群体内部的人来说,这种谎言即便被揭穿,也往往不会影响群体内部的团结,甚至还会提高群体内部的凝聚力,因为有了一种同仇敌忾、一致对外的感觉。这种“蓝色谎言”是人类进化过程中部落思维的产物,可以更好地保护一个部落群体的安全。这种心理机制,解释了支持特朗普的人为什么看起来完全不在乎他说谎,因为他们认为,特朗普是跟他们站在一边,对抗那些知识精英的,就算是特朗普说了谎,那也是为了帮助自己这个阵营获胜。特朗普就很好地利用了人们的这种心理机制。

说完了特朗普,我们再从他这个典型的个案扩展一下,看看虚假信息大行其道的人性根源,以及网络时代如何助长了虚假信息的传播。

人这种动物知识有限,但是却有着天生的好奇心,总是想要知道更多,甚至有一种对无知的恐惧,不管是遇到什么事情,都想要有个解释。同时,人还有来自本能的怀疑精神,总是会对现有的知识提出质疑。好奇心和怀疑精神,如果用得好,当然是推动知识进步的动力,但是如果用错了地方,就会导致各种虚假信息的泛滥。在世界各地的古代文明里,巫术和宗教都扮演了非常重要的角色,它们的盛行一个很大的原因就是为了填充人们的无知,解释那些用理性没法解释的东西。如今很多虚假消息,特别是阴谋论,也是利用了人们的好奇心和怀疑精神,从一个很小的点突破人们的心理防线,而不顾大量的相反证据。

我们再回头说说前面提到的那个关于登月的阴谋论。阴谋论的制造者就是利用了人们的怀疑精神,总觉得在那个时代,把人送上月球是件听起来匪夷所思的事情。然后他们就从一些看起来很小的、加了引号的“证据”入手,推翻整个事件,却不管一个基本的事实:假如整个登月计划都是假的,那就意味着要有40万人一起参与编造这个巨大的谎言!这显然是不可能的。至于那些阴谋论者提出的所谓的“证据”,其实都有很简单的科学解释。比如我在上面提到的照片上漆黑的背景,和美国国旗的飘动,都很容易解释。照片上背景漆黑,原因是月球没有大气,所以亮度很高,照相机的曝光时间就非常短,所以无法捕捉到宇宙背景里面天体的亮光。至于拍照时用的那面美国国旗,它的顶部是带横梁的,这样才能确保国旗是展开的,之所以看上去在飘动,一个是因为国旗在折叠过程中有褶皱,另一个是因为宇航员在插国旗的过程中有晃动。而阴谋论就像是网络时代的巫术,利用人们的怀疑精神和对于无知的恐惧,从很小的地方突破,制造对人们的心理控制。而且阴谋论还特别不容易驳倒,阴谋论者可以把相反的证据简单打包变成“阴谋”的一部分,就可以对抗人们的挑战。所以直到今天,依然有大约10%的美国人相信,阿波罗登月计划是一个骗局。

虚假信息在人性之中根深蒂固的另一个原因,就是利益,卖假货能直接赚钱;传播假消息背后可能有政治的、经济的目的。美国的烟草公司或者石油公司,会买通政客和学者,为他们的利益说话。

网络时代信息传递的很多特征,也助长了虚假信息像病毒一样四处蔓延,难以清除。网络上信息传播的速度太快、途径太多,而我们过滤信息的渠道还远远不够,这样就算是看到假消息出来就及时辟谣,这些消息也能传播到数量巨大的人群之中。

此外,算法造成的“信息茧房”很容易把我们固定在那些习惯接受的观点上,快手、抖音也好、今日头条也好、各种购物网站也好,都会不断利用算法推送我们感兴趣的信息,反复加强我们的认知偏见。这种“定制化”的信息,让我们更难了解到全面的真相,修正自己的看法。

互联网还给人们带来了一种虚假的“专家感”,因为现在获取信息实在是太容易了,以前需要去图书馆查很多资料都不一定能知道的事情,现在上网一搜几秒钟就搞定了。这会让人们觉得“专家”也没什么,很容易当,进而认为自己就应该在各种事情上都成为专家。很多人都产生了一种急于表达自己的冲动。而且心理学家发现,人们越是在自己不怎么了解的领域,越是会倾向于高估自己的能力,越愿意表达自己的看法。所以说越有知识的人越谦虚,确实是有根据的,因为越是透彻了解一门知识的人,就越清楚地知道想要准确地说出一句话,背后有大量的工作要做。这种虚假的“专家感”不但促使人们对不懂的领域胡乱发表看法,也进一步加剧了人们对真正专家的不信任。而且网络社交媒体,关注的都是阅读量、点赞数、转发数、评论数这样的指标,只要有人关注就行,“真假”反而不再是重要的指标了。

在解释了虚假信息背后的心理机制和网络传播助纣为虐的作用之后,维克福什还批评了一种在西方非常流行的教育理念,被称为“建构主义”。我读完这部分特别有感触,因为我觉得中国这几年也有越来越认同这种理念的迹象,所以特别想跟你分享一下这部分内容,也算是防微杜渐吧。

教育里面的“建构主义”,批评老师教学生学的传统教育模式是“专制主义”,是不尊重学生。而这种理念主张,知识不是靠老师教的,而是靠学生自己“建构”出来的。学校教育要强调学生的自主性,培养学生的跨学科学习能力、研究能力和创造性。老师只需要关注学生的个性,鼓励学生表达自己,然后给学生创造条件,放手让他们自己去进行探索,在这个过程中只要提供一些最基本的指导就够了。

听着这些描述你是不是觉得有点耳熟?在中国的学校里确实已经有类似的尝试了,而且据我观察影响正在扩大。这种建构主义的学习模式已经在美国、英国、法国、瑞典这些西方国家开展了三十多年,但结果是学生的学业表现相比之前明显下降,而且是各个学科的普遍下降,不管是数学、自然科学,还是阅读理解和写作。这种教育理念宣称要着重培养的问题解决能力、研究能力和创造力,却并没有真正提高,原因也很容易理解,因为学校里布置的那些要学生进行“独立研究”的家庭作业,看似是为了提高学生的自主性,但是在大多数时候,没有家长的帮助,学生根本没有能力完成。毕竟,没有扎实的基础知识和基本技能,任何人都不可能进行有意义的研究和创新。

除了学业表现方面的问题以外,建构主义的教育理念还带来了一个更严重的后果,那就是让学生怀疑知识的客观性和老师的权威性,也让学生产生一种错觉,知识本身就是历史性的,是特定时代的人为了理解和改造世界建构出来的工具,没有客观性可言。学生们只要觉得顺手,就可以创造出属于自己的知识。

前面说到的这些原因扭在一起,相互加强,结果就形成了一场越来越大的风暴。人们选边站队的部落化、政治和经济立场的极端化、网络带来的信息传播的碎片化、算法带来的信息筛选的个人化,再加上教育中的建构主义,所有这些都加剧着人们的认知偏见和对专家知识的普遍质疑,也加剧着后真相时代的认知危机。

看到了后真相时代的乱象丛生,那我们有什么办法应对呢?维克福什没有像特朗普那样,夸口自己有包治百病的药方,她很诚实,承认想要解决“另类事实”的问题非常困难。其中一些应对办法必然是政治或技术层面的,比如加大对虚假信息的管控和打击力度;比如改进网络检索功能,增加真实信息被人们看到的可能性,减小信息茧房对人的束缚。

作为哲学家,维克福什不能在这些政治和科技的层面给出实质性的建议,她关注的更多是个人思想层面的对应方式。

首先,不要轻易被“后真相时代”“另类事实”这样的说法蒙蔽。这样的说法本身就是哗众取宠的虚假信息。这个世界上怎么可能没有真相,没有事实呢?没有这些东西我们怎么可能顺利地活着呢?承认基本的真相和事实存在,并不妨碍我们同时承认,要认识真相和事实、获得确定的知识很不容易,需要人们付出艰苦的努力。哪怕是带着一些怀疑主义的精神去看待我们接收到的各种信息,都是健康无害的。但是怀疑知识或者信息的确定性,与否认真相和事实存在是截然不同的两回事,真相和事实不属于我们个人,而是属于这个现实的世界,不同于一个人简单地相信什么,认为什么。就像那个反驳康威的记者说的:另外的事实根本不是事实,它们是假话!

其次,我们需要形成良好的认知习惯,要充分利用观察、阅读、反思和辩论,用尽量可靠的方式形成自己的观点,而不是看到一个信息就轻易相信。在这方面,每个人都需要一些基本的批判性思维能力。批判性思维的基本功能,就是帮助我们判断一个信念的理据是不是充分,鉴别虚假消息里简单的逻辑错误,比如说偷换概念、以偏概全、错误类比、把相关性当成因果性,等等。在看到一个比较惊人的或者明显有悖常识的消息时,我们需要去查看消息的源头,是负责任的机构或个人发布的,还是带着明显的政治信息、广告内容,或者是仅仅为了骗取点击量。对于重要的问题,我们还应该保持开放的态度,去和别人讨论甚至辩论,从而防止自己陷入故步自封的“信息茧房”。

维克福什给出的最后一条建议是,在复杂的问题面前,我们不能盲目排斥专家意见。专家肯定没有谷歌或者百度知道的事情多,但是他在自己那个专门的领域了解的深度,肯定不是一般的搜索和我们粗略地浏览能相提并论的。某一个专家可能会被政治或者经济利益收买,但是整个学术共同体不可能都被收买,为谎言背书。

好,到这里,《另类事实》这本书的核心内容就为你解读完了。这本书给我们描绘了在一个 “后真相时代”,事实和知识的客观性正在遭受前所未有的挑战,而这背后有非常复杂的原因,有人性的、哲学的、政治的、经济的、科技的、教育的,等等。想要从根本上解决这些问题,非常困难,需要全社会和每个人的共同努力。但是这种努力是值得的,因为这绝不仅仅是一个抽象的哲学问题,而是一个关系到每个人生存的现实问题。

尼采经常被人当作是反对事实和真相的旗手,因为尼采说过“没有真相,只有阐释”。但是如果根据这句话就认为尼采完全否认真相存在,那就误解了尼采。尼采非常强调人拥有“求真的意志”,把这看作人最基本的生存本能。在《快乐的科学》这本书里,尼采就说过:“没有比真相更重要了,与真相相比,其余一切都只有次等的价值。人有追求真相的绝对意志……追求真相的意志,意味着我不愿欺骗别人,也不愿欺骗自己,这是人类道德的基石。”

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

不要轻易被“后真相时代”“另类事实”这样的说法蒙蔽。

-

我们需要形成良好的认知习惯,要充分利用观察、阅读、反思和辩论,用尽量可靠的方式形成自己的观点,而不是看到一个信息就轻易相信。

-

在复杂的问题面前,我们不能盲目排斥专家意见。