《全部知识学的基础》 刘玮解读

《全部知识学的基础》| 刘玮解读

关于作者

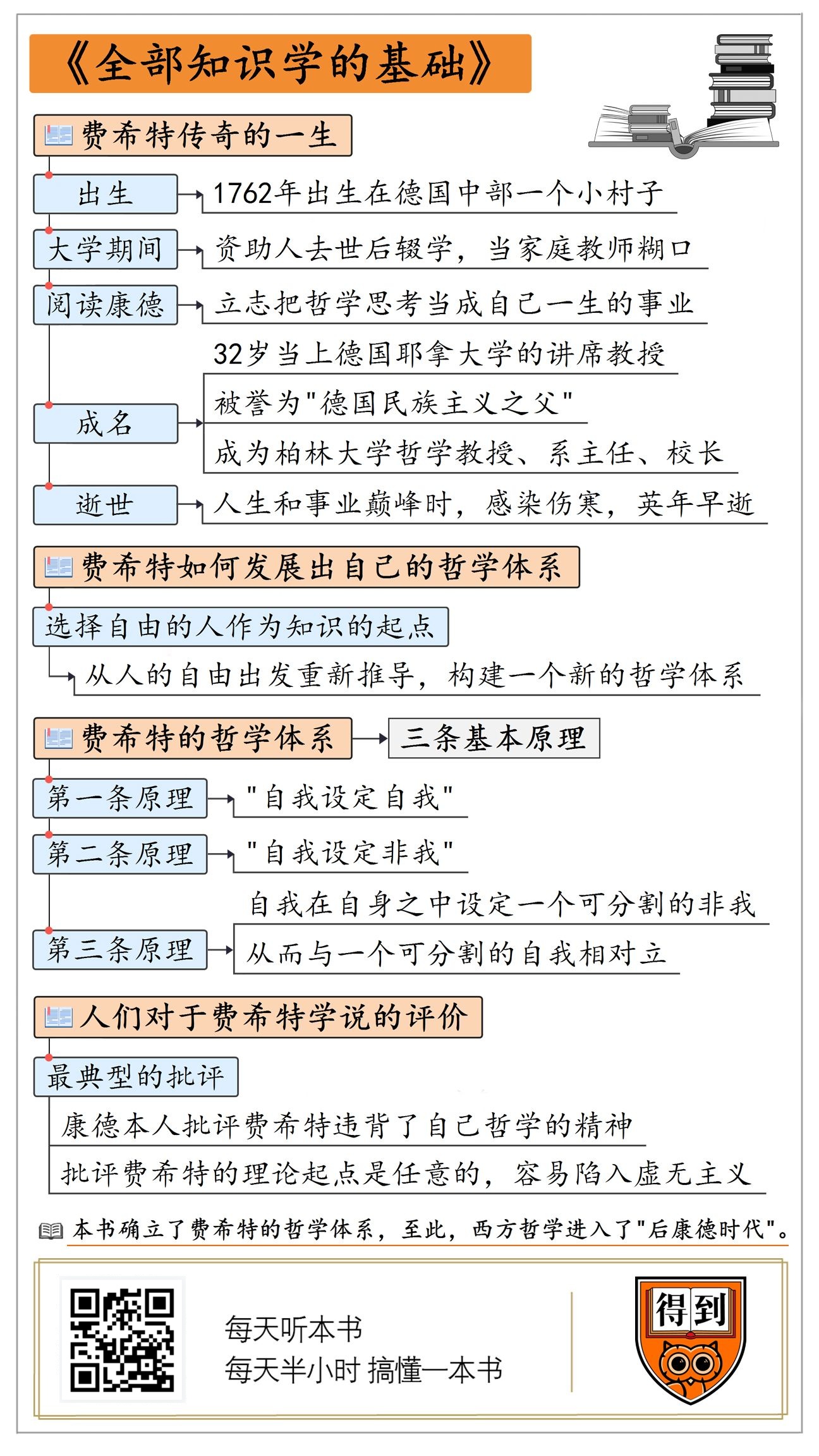

约翰·戈特利布·费希特(Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814),德国著名哲学家,康德之后德国哲学的旗帜,被誉为“德国民族主义之父”。他的主要著作包括《全部知识学的基础》《伦理学体系》《对德意志民族的演讲》等。

关于本书

费希特通过自学康德哲学被当作康德衣钵的最佳继承人,但是他不满足于仅仅跟随康德,而是要进一步发展康德的理论。《全部知识学的基础》就是费希特在32岁时撰写的天才之作,他试图解决康德在《纯粹理性批判》(理论知识)和《实践理性批判》(道德知识)之间的矛盾,给人类知识提供一个统一的基础。费希特从“自我”的观念出发,推演出整个哲学体系甚至整个世界,还把康德的静态体系变成了一个动态系统,由此成为从康德到黑格尔的“德国观念论”传统的关键一环。

核心内容

费希特无法接受康德哲学中,人在自然世界的必然性与主体的自由之间的张力,要从主体的自由出发重新为人类知识奠基。他的全部知识学建立在三条基本原理上:“自我设定自我”,“自我设定非我”,“自我在自身之中设定一个可分割的非我,从而与一个可分割的自我相对立”。这三条原理也确立了正-反-合的经典哲学推演模式。

你好,欢迎“每天听本书”,本期要为你解读的是德国哲学家费希特的《全部知识学的基础》。这本书在哲学史上很重要,它标志着现代哲学进入了一个新阶段。

这里说的“新阶段”是什么意思呢?这就要从“旧阶段”,也就是在费希特之前德国最重要的哲学家说起,他就是康德。在哲学上,康德最重要的贡献之一就是重新定义了知识。康德认为,人先天就拥有认知能力,人获得知识,不是被动地认识自然规律,而是在主动运用自己先天的能力。

康德的思想,在当时已经很颠覆人们的认知了。而费希特沿着康德的思路继续推进,把康德的学说发展得更加极致。这本《全部知识学的基础》就是费希特的代表作,确立了他的哲学体系。从这本书开始,西方哲学进入了“后康德时代”,也就是我前面说的哲学“新阶段”。

从这本书的标题,你应该能感受到费希特的雄心壮志,他要在康德的基础上,重新定义知识,而且他特别强调,要在一本书里完成这个工作。要知道,康德的代表作“三大批判”可是三本不同的书。这么看,费希特的野心还挺大的。他这么干,有两个目的:一是让自己的理论比康德的体系更统一,二是让自己的理论比康德的体系更简洁。那怎么才能做到呢?费希特的策略,是把全部知识都建立在一个概念上,这个概念就是“自我”。费希特的这本书就是从“自我”这个概念出发,把全部知识都推导出来。

从一个概念推导出所有知识,听起来是不是很极端,也很违反常理?一点不错,费希特的这个哲学体系,可以说是西方哲学史上最违背常理的哲学体系之一,也自然是最难理解的思想之一。

当然了,一篇解读,肯定不能完整呈现费希特这个艰深的哲学体系。今天,我就围绕他思想的核心,分四个部分带你初步了解费希特和他的学说。 首先,我为你介绍一下费希特传奇的一生;然后,我们来看看费希特理论的起点,他抓住了康德哲学的一个漏洞,开始建立自己的哲学体系;第三部分是重头戏,我们来了解一下费希特的理论本身,看看他怎么从“自我”这个概念,推论出整个世界和全部知识;最后,我来给你说说费希特的学说引起的争议,以及我们应该如何看待他和他的思想。

费希特从来都不是一个书斋中的教授和学者,始终把学术研究和实际行动结合起来。他的一生围绕着两个主题,一个是学术上的主题,就是要为人类知识重新确定基础;另一个是现实上的主题,就是积极争取德意志民族的自由。为了理解费希特的思想,第一部分,我想给先你介绍一下他大起大落的一生。

费希特1762年出生在今天德国中部的一个小村子,家里非常穷。他因为一个偶然的机会,得到了当地乡绅的资助,才开始上学。不过在读大学期间,他的资助人去世,费希特只能中途辍学,靠当家庭教师糊口。在求学和当家庭教师这段时间,费希特其实没有接受过什么系统的哲学训练。他是因为一个偶然的机会,才接触到康德哲学的。因为他的学生想了解康德哲学,28岁的费希特这才开始阅读康德。这一读不要紧,读得他热血沸腾,在思想上经历了一场巨大的革命。虽然他那个时候每天还要为如何填饱肚子操心,但是感觉自己是世界上最幸福的人。

他从此立志,要把哲学思考当成自己一生的事业。

自学康德一年之后,费希特感觉自己已经理解了康德,于是,他很冒失地跑到哥尼斯堡,去拜访自己的偶像,结果遭到了冷遇。当时,康德年近七十,已经名满天下。他对眼前这个一没学历、二没推荐信的毛头小伙子相当不屑。于是,费希特把自己关在旅馆里一个多月,写了一篇讨论康德哲学和宗教启示的长文。这篇文章赢得了康德的欣赏,康德把文章推荐给了自己的出版商。可是,出版商在印刷的时候,或许是出于商业动机,既没有印上作者的名字,也没有印上费希特写的前言。结果所有的读者都以为这是康德的最新著作,赞誉纷至沓来。

后来,康德出面澄清了事实,还称赞了费希特对自己哲学的深刻理解。这样一来,费希特就凭着这篇以假乱真的文章,从无名小卒摇身一变,成了康德的继承人。这个连大学文凭都没有的小伙子,在32岁就当上了德国哲学重镇耶拿大学的讲席教授。《全部知识学的基础》这本书就是费希特刚到耶拿大学,人生春风得意的时候写的。

但是好景不长,费希特仅仅当了5年教授,他就被耶拿大学解职。因为他性格强硬,跟学生发生了很多冲突,还被人指责宣扬无神论。在欧洲当时的政治和宗教氛围下,很多人会认为,“无神论”是一种挺严重的思想错误。背着这个罪名,很多大学都不愿意收留费希特,他只好来到当时政治风气最自由的柏林。虽然他得到了普鲁士皇帝的赏识,但是当时柏林还没有正经的大学,费希特只能继续靠做家庭教师、发表演讲、写小册子为生。

在这段时间里,费希特发表了著名的《对德意志民族的演讲》,号召德国人民团结起来,共同反对拿破仑的奴役,争取自由。后人评价说,这个演讲对于德意志民族意识的觉醒,起到了非常重要的作用,费希特也因此被誉为“德国民族主义之父”。

1810年,柏林大学成立,费希特成为哲学教授和系主任,第二年还当选了柏林大学的校长。不过这一次,依然是好景不长,还是因为性格倔强,费希特树敌太多,只当了一年校长就被迫辞职。虽然校长不干了,但是费希特已经成了当时德国哲学的旗帜,他的课程和公开演讲不仅吸引了大量学生,很多文人政要也都来听。

就在费希特迎来了人生和事业巅峰的时候,命运又一次捉弄了他。在普鲁士反对拿破仑的战争中,费希特的夫人到战地医院做护士,结果感染了伤寒,也把伤寒传染给了费希特。结果他夫人痊愈了,费希特却在不到52岁时英年早逝。

第一部分我们说了,费希特的一生围绕着两个主题,一个是学术上要为人类知识重新确定基础;另一个是积极争取德意志民族的自由。在下面,你会发现,知识和自由这两个主题,又是紧密联系在一起的。为什么这么说呢?我们就要看看费希特如何脱离康德,发展出自己的哲学体系。

建立一个哲学体系,就像画一个圆,不管怎么画,用什么工具,半径有多大,有一件事是绕不过去的,就你必须找到一个确定的圆心。它是这个理论的起点,也就是这套理论的前提。如果这个起点不够稳定,这个哲学体系就不够牢固。

康德理论的起点是这样的。简单来说,康德认为,这个世界是必然的,所以人作为这个世界的一部分,也受到必然性的约束,但同时,人又是自由的。这时候,就出现了一个矛盾,也就是“必然”与“自由”之间的矛盾。

那么人到底是必然的还是自由的?这么看的话,康德理论的起点就不够稳固。康德自己也意识到了这个问题,他也努力想要解决这个矛盾,但是,至少在费希特看来,康德的努力是失败的。这个矛盾就成了费希特开辟自己学说的突破口。

费希特决心给全部知识确定一个新的基础,这个基础必须要从单一的基本原理出发,也就是说,知识只能有一个起点,而不能是必然和自由两个起点,这样康德理论的矛盾就解决了。

那么,这个唯一的起点是什么呢?要不然就是必然的世界,要不然就是自由的人。如果用我们更熟悉的表达,从自然世界开始推演就是“唯物主义”,从自由的人开始推演,就是“唯心主义”。

费希特会如何抉择呢?他毫不犹豫地选择自由的人作为知识的起点。这一方面是他个人的原因。费希特在第一次阅读康德的时候,就被康德的伦理学深深感动,无比赞赏康德赋予人的自由和尊严。

当然,费希特的选择更主要还是出于理论原因。我来解释一下。按照康德的理论,人只能认识现象,也就是这个世界呈现在我们感觉之中的样子。至于世界实际上是什么样子,人没办法认识,因为那是事物的本体,也就是康德所说的“物自体”,超出了人的认识能力。

费希特质疑:这个限制人自由的“物自体”真的存在吗?在费希特看来,康德证明物自体存在的理由,太简单了。康德的逻辑是这样的,既然我们的感觉是被动的,要从外界接受信息,那一定得有发出信息的东西存在吧,这些发出信息的东西就是“物自体”。费希特认为,这正是康德没有想明白的地方。

那费希特是怎么想的呢?费希特也承认,人只能认识现象,但是,我们不能因为现象存在,就推论出现象之外,还有“物自体”。到底什么导致现象存在,我们其实并不知道,有可能是物自体,也有可能是别的什么原因。费希特认为,正是因为康德预设一定有物自体存在,才导致他的哲学体系存在前面提到的那个矛盾,必然和自由之间的矛盾。

这样看,解决这个矛盾最好的办法,就是抛弃“物自体”这个奇怪的东西,只从人的自由出发重新推导,构建一个新的哲学体系。在费希特看来,康德区分出来的人与世界,或者说“主体”与“客体”,说到底都是人这个主体设定的。对我们来说,只有主体是确定无疑的,更确切地说,只有“自我”是确定无疑的,就像笛卡尔的名言“我思故我在”说的:只有思考着的自我是绝对确定的,才有可能成为一切知识的起点。

费希特就要从这个“自我”开始,推论出全部知识。接下来,我就给你说说费希特是怎么做到的。这是这期音频里最难懂的一个部分,我会尽量用好理解的方式给你描述一下费希特的理论。

在开始之前,我想请你闭上眼睛,想象一种极端状态,在这个宇宙中,你只能感觉到自我的存在,至于有没有其他的东西,你什么都不知道。这个时候,这个自我其实是绝对自由的。

那么,这个自我能干点什么呢?它首先肯定会意识到自己的存在;然后呢,它会意识到这个宇宙里不止有自己,还有其他的东西。接下来,这个自我就会想要认识宇宙中的其他东西。费希特认为,一旦自我这么做,它就会意识到限制。自我会发现,它不是宇宙里唯一有意识的,它能够认识,是因为它拥有感性和理性这些不同的认识能力;它还会发现,宇宙里的其他东西,它们彼此有别,可以相互区分,等等等等。自我就是沿着这条路继续下去,获得了各种具体的知识。

这就是费希特推导的大致思路。他按照这个思路,推导出了全部知识的三条基本原理。下面,我们就分别来说说这三条原理。

第一条原理是“自我设定自我”。我们还是回到前面那个场景来理解这句话。刚才提到的那个自我,在它产生意识的那一刻,它就意识到,宇宙里面唯一能确定的,就是它自身的存在。需要注意,费希特说的“自我”跟我们平时说的“自我”不一样。他说的不是你我这样具体的人,而是普遍意义上的自我。你可以这么理解,费希特说的自我跟我们个体的自我,就像苹果和水果;苹果是具体的水果,而水果这个概念是普遍的,可以包括所有的水果。

接下来的词是“设定”。你可以把他说的这个“设定”想象成照镜子,当我们看到镜子里的自己的时候,就会意识到自己是存在的。“自我”能够设定“自我”,就是因为意识这种能力像镜子一样,能让自我意识到自我的存在。费希特说,这种自我设定,是一种完全自由的行动,因为自我就算什么都不做,也会意识到自己的存在。

接下来,我们来看费希特的第二条原理,叫作“自我设定非我”。它的意思是说,这个自我意识到自己的存在之后,还意识到宇宙里还有其他的、不同于自己的东西。费希特说,这个行动也是自由的,因为自我只要把意识向外扩展,就一定会意识到有不同于自己的东西。

说到这里,重点就来了。在康德的理论里,自我意识到其他东西,是因为先有了“物自体”的存在,它导致我们产生了各种感觉。但是,在费希特看来,“物自体”并不存在,那这就意味着,“自我”完全靠自己构造出了这个世界。如果没有自我的“设定”,也就没有这个世界。也就是说,世界的存在依赖于自我。费希特的这个说法,是不是很像是我们中国人说的“心外无物”?

费希特就是在这里,解决了康德理论里的矛盾,确定了他理论的那个圆心。他剥夺了康德学说里世界的必然性,让世界成为自我的创造。这也是费希特哲学被称为“唯心主义”或者“观念论”的原因。不过,我要提醒你,费希特不是要彻底否定这个世界存在,也不是说“自我”像上帝一样创造了这个世界。他只是说,这个世界不是客观的、独立于“自我”的,而是由自我设定的。

费希特的前两条原理“自我设定自我”和“自我设定非我”,虽然很抽象,但是至少听起来还都比较像人话。他的第三条基本原理听起来就完全不像人话了,我先给你念一下,然后再来解释。

这条原理是:“自我在自身之中设定一个可分割的非我,从而与一个可分割的自我相对立。”

这条原理是从前面两条来的。前两条原理说到了“自我”和“非我”,它们就像黑与白,完全无关。但是只要“自我”和“非我”还没有联系起来,任何知识都还不可能建立起来。因为知识是主体对某种客体的认识,不可能完全是主体的自我认识。这就像我们在谈判时遇到了僵局,怎么办呢?最好的办法通常就是双方各让一步,然后就比较容易达成一致了。费希特的思路也差不多,想要在“自我”与“非我”之间建立联系,就需要“自我”和“非我”都各让一步,具体来说,就是需要给它们都做个限定。这条原理里出现了两次的那个定语“可分割的”,就是限定。

现在我再来读一下费希特的这句话:“自我在自身之中设定一个可分割的非我,从而与一个可分割的自我相对立”。简单来说,“可分割的自我”,就是说在最初那个抽象的自我中,我们可以区分出不同的个体,也就是水果可以中可以区分出苹果、橘子;在同一个个体里面,又可以进一步区分出不同的认识能力,比如感性能力、理性能力。“可分割的非我”,就是说在非我中可以区分出不同的对象,用各种不同的概念标识出来。这样一来,“自我”和“非我”就不再是非黑即白了,它变成了经过限定的很多层次的主体和客体,可以同时在自我的意识中存在。比如感性上认识,水是无色无味的液体,而从理性上认识,它是H2O。

说到这里,你已经知道了费希特哲学体系的基本原理。费希特这个理论,好在哪里呢?首先,他用“自我”这一个起点,把康德那里分裂的哲学体系统一了起来,解决必然与自由之间的矛盾。其次,费希特还把康德的哲学体系,变成了一个动态系统,这个系统包括三个环节,简单说就是自我、非我和限定,这三个环节分别对应的就是我们常说的“正-反-合”,或者“对立统一”、“否定之否定”。在费希特看来,人类的全部知识,就是按照正-反-合的逻辑从这个绝对自我之中逐渐展开的。

最后,我来给你说说人们对于费希特这个学说的评价。我在前面提到,费希特的这个体系,是整个西方哲学史上最违背常理的学说之一。所以,在费希特还在世的时候,他的这个学说就遭到了各种各样的攻击。最典型的批评就是说,他的哲学从“自我”推论出整个世界,甚至在某种意义上“创造”出整个世界,听起来过于荒谬,连康德本人都提出了这样的批评,认为费希特违背了自己哲学的精神。另一个典型的批评是,费希特选择的理论起点,那个“自我”没有任何性质,不管是设定“自我”还是设定“非我”,甚至是设定“可分割的自我和非我”,都是完全任意的,因此很容易陷入虚无主义。

后来在很长时间里,研究者都对费希特不够重视,把他看作从康德到黑格尔的“德国古典哲学”阶梯上的一级,而且还是比较低的一级,仅仅是为之后的谢林和黑格尔准备了思想材料。还有人从政治上批评费希特。因为德国发动了两次世界大战,这导致德国的民族主义遭到了很多的批评,而费希特作为“德国民族主义之父”,也“躺枪”成了批评的焦点。

但是在我看来,上面的这些评价对费希特都很不公平。在这里,我想跟你分享我对费希特的三重敬意,同时也算是我对上面这些批评的一些回应。

首先,我们说说费希特的民族主义。如果你去读他的《对德意志民族的演讲》,其实完全看不到费希特宣扬日耳曼人的民族优越感。他并不是狭隘的民族主义者。在这些演讲里,他只是号召同胞团结起来,共同对抗拿破仑的入侵,保卫自由。费希特甚至做好了因为这些演讲,被法国人杀害的准备。这种为了民族自由挺身而出的勇气,让我产生了对费希特的第一重敬意。

第二,我们来说说费希特与“德国古典哲学”的关系。从西方哲学史来看,他确实是从康德到黑格尔这个阶梯上的一级,但绝不是最低、最无足轻重的一级,而是非常重要的一级。他把康德的哲学体系,发展了一个在逻辑上更严密的系统,黑格尔著名的“辨证法”就来自费希特。他发现了康德哲学的矛盾,为了解决这个矛盾,不惜牺牲直觉,给出逻辑上更自洽的理论,这无疑需要极大的勇气。这是我对费希特的第二重敬意。

第三,那些批评费希特的哲学容易陷入主观主义和虚无主义的人,很大程度是误解了费希特。他们把费希特说的“自我”理解成了个体的自我,把“自我设定非我”理解成像上帝一样创造世界。这些误解也是费希特一生都在努力澄清的。从《全部知识学的基础》出版到他去世整整20年,费希特都不断在著作、讲课和手稿中变化论述的角度,希望给自己的学说找到更好的表达。正像费希特在《全部知识学的基础》这本书的前言里说的:“对于真理我怀有一颗火热的心,凡是我认为是真理的东西,我将永远竭尽所能,坚定而大力地宣讲”!这就是一个哲学家面对他心目中的真理应有的态度,也是我的对费希特的第三重敬意。

好,到这里,费希特的这本《全部知识学的基础》就为你解读完了。费希特一生大起大落,但是他关注的核心问题只有两个,一个是知识的基础,另一个是人的自由。在现实中,他号召德意志民族团结起来,为争取民族自由而战。在理论上,他把人的自由作为自己的理论起点,把自我自由地设定自我,当作全部人类知识的第一原理,从这里发展出一个按照正-反-合展开的逻辑系统。虽然面对很多批评和指责,但是费希特毕生坚守自己的信念,不断完善自己的体系,不能不让人充满敬意。

撰稿:刘玮 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.对我们来说,只有主体是确定无疑的,更确切地说,只有“自我”是确定无疑的,就像笛卡尔的名言“我思故我在”说的:只有思考着的自我是绝对确定的,才有可能成为一切知识的起点。

2.在费希特看来,人类的全部知识,就是按照正-反-合的逻辑从这个绝对自我之中逐渐展开的。