《克尔凯郭尔传》 刘玮解读

《克尔凯郭尔传》| 刘玮解读

关于作者

尤金姆·加尔夫,丹麦哥本哈根大学哲学教授,曾任克尔凯郭尔研究协会主席,《克尔凯郭尔全集》的主编之一。除了撰写《克尔凯郭尔传》之外,还为克尔凯郭尔一生深爱的雷吉娜·奥尔森作传,题目是《克尔凯郭尔的缪斯:雷吉娜·奥尔森的秘密》。

关于本书

这本《克尔凯郭尔传》的丹麦文版2000年一出版,就成为现象级的作品,得奖无数,如今是关于克尔凯郭尔最权威的传记。作为克尔凯郭尔的同乡和长期的研究者,加尔夫对克尔凯郭尔的生平细节、档案资料,以及那个时代的哥本哈根了如指掌。这本传记是一部真正的人物传记,而不是哲学家的思想传记,全书内容丰富,细节精彩,读起来有小说般的畅快淋漓。

核心内容

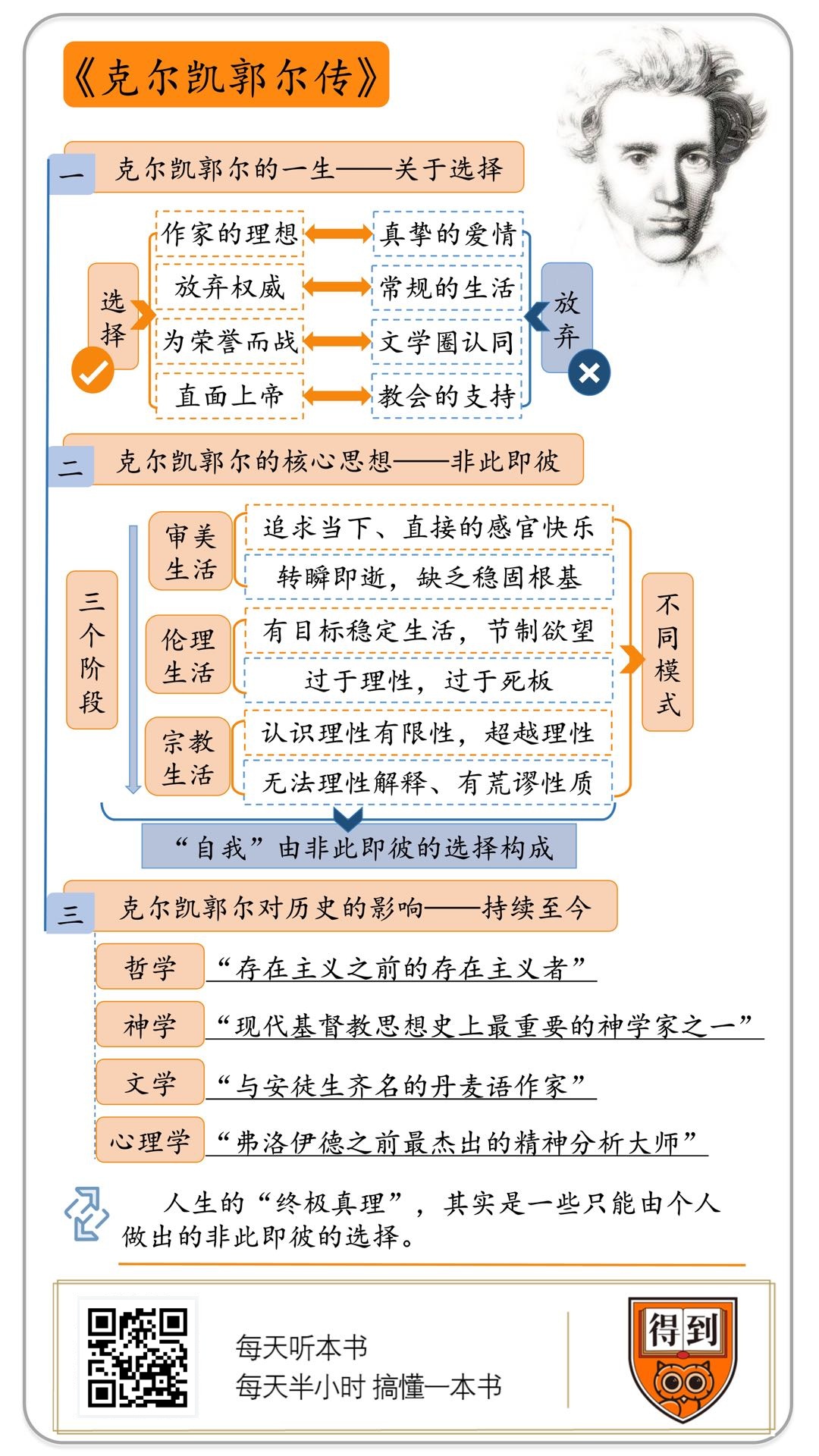

克尔凯郭尔只活了短短的42岁(1813-1855),是19世纪最杰出的天才哲学家之一。他的作品充满了文学与哲学完美结合的光辉。克尔凯郭尔的思想充满前瞻性,影响力直到20世纪才充分引爆。这期音频会带你了解克尔凯郭尔短暂但绚烂的一生,特别关注他做出的四个关键的人生选择:悔婚、独特的生活和出版方式、与丹麦文坛决裂、与丹麦教会决裂。克尔凯郭尔做出的这些独特的人生选择,也最好地诠释了他的核心思想:人生是由一些非此即彼的选择构成的,一个人的自我由这些选择塑造。正是因为这个思想,他成为了“存在主义”的精神导师。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的书是《克尔凯郭尔传》。

克尔凯郭尔是19世纪丹麦的哲学家,也是一位公认的哲学天才。他只活了短短42年,但是创作了数量惊人的作品,他的全集有厚厚的28卷。他的思想很有前瞻性,在他去世之后,特别是进入20世纪以后,克尔凯郭尔的影响力就像引爆了定时炸弹一样,而且是在哲学、文学、宗教、心理学等等很多不同的领域同时引爆,直到今天他的影响依然有增无减。

但是,他本人远远没有很多受到他影响的人那么有名,比如哲学家萨特、心理学家弗洛伊德。要说原因,大概是因为克尔凯郭尔表达思想的方式,在他看来,思想是没有办法直接通过文字传达的,他是在用人生来践行他的思想。

所以,想要理解克尔凯郭尔,传记或许才是最好的入口。我今天要为你解读的这本《克尔凯郭尔传》,就是他的传记里最好的一本。它的作者加尔夫是丹麦哥本哈根大学的教授,当过克尔凯郭尔研究协会主席,是克尔凯郭尔全集的主编之一。他写的这本传记是一本真正的人物传记,资料翔实,写作生动。将近80万字的一本书,读起来一点都不枯燥乏味,反而像读小说一样畅快淋漓。

接下来,我会分成三个部分为你解读这本书。第一部分比较长,我会带你了解克尔凯郭尔短暂但绚烂的一生,特别关注他做出的几个关键的人生选择;在第二部分,我会给你介绍克尔凯郭尔思想中的一个核心主题:人生是由一些非此即彼的选择构成的,一个人的自我也是由这些选择塑造的;最后,我会带你简单了解一下克尔凯郭尔对后世的巨大影响。

索伦·克尔凯郭尔1813年5月5日出生在丹麦首都哥本哈根,他的父亲是全丹麦最有钱的商人之一,也是个虔诚的基督徒。由于家庭的影响,克尔凯郭尔大学读的是神学,但是他对那些枯燥乏味的大学课程毫无兴趣,反而通过广泛的阅读,发展了自己在哲学和文学上的天赋。

27岁那年,克尔凯郭尔做了一件让人费解的事情,他突然向一位18岁的女孩求婚,那个女孩叫雷吉娜·奥尔森。然后,在订婚不到一年之后,又坚决地退婚。更让人费解的是,克尔凯郭尔退婚,不是因为他不爱雷吉娜了。他后来终生未娶,没有再让任何女性走进他的生活。他还做了很多事情来纪念自己和雷吉娜之间的爱情。比如说,他会在作品里写自己和雷吉娜的情感纠葛;他会在札记里写下和雷吉娜的每一次相遇,有时候在街上,有时候在教堂里,甚至会写下相遇时两个人每一个细小的表情和动作。每次出版了作品,克尔凯郭尔都会专门定制两个小牛皮精装本,保存在一个特别的红木柜子里,一本给自己,一本给雷吉娜。

这个行为,可以说是用情至深。那克尔凯郭尔为什么不跟雷吉娜在一起呢?这次悔婚成了克尔凯郭尔一生中最神秘的选择,也是理解他的一个关键。

作者加尔夫梳理了所有相关资料之后,认为克尔凯郭尔在求婚的当天,就意识到自己犯下了一个巨大的错误。在之后的一年里,他越来越清楚地认识到这一点。从他写给雷吉娜的信里,我们能清晰地感觉到,他虽然爱雷吉娜,但是不想结婚。他不想当一个过家庭生活的丈夫,他只想成为一个作家和哲学家。他曾经在写给雷吉娜的信里向她暗示,自己不适合结婚,但是天真纯洁的雷吉娜完全无法理解这位作家的曲折笔法。最后,克尔凯郭尔不得不把悔婚的事挑明,写了一封冷酷的诀别信。在信里,克尔凯郭尔这样写道:“在东方,赠送一尺白绫意味着宣判接收者的死刑;而在这里,送还戒指意味着送还者的死刑。”这句话意味深长,克尔凯郭尔是带着一种自毁的心情退婚的,他认为退婚意味着他判了自己死刑,而不是判了雷吉娜死刑。因为,他彻底舍弃生命中的一个重要部分。

这个行为,听起来很像今天说的渣男。但我们可以这么来理解,克尔凯郭尔把他对雷吉娜的爱,看成了表达思想的一种方式。这种爱更像是诗人对一个可以刺激自己思考的、完美女神的爱;而不是对一个现实中的、满怀激情的女孩的爱。

这就是克尔凯郭尔人生中做出的第一个重要选择。

结束了这段爱情之后,克尔凯郭尔全身心地投入了学术和写作。在28岁获得了博士学位之后,他没有选择去任何大学或者科研机构谋求职位,而是用父亲留给他的丰厚遗产过上了完全自由的作家生活。从29岁到33岁的4年也成了他创作的黄金时期,他用平均一年两本书的速度先后出版了《非此即彼》《恐惧与战栗》等一系列重要著作。

这段时间,克尔凯郭尔好像同时活在两个世界里面。在日常生活中,他是个很受欢迎的人。克尔凯郭尔喜欢散步,喜欢在散步的时候跟别人闲聊。据他自己说,他每天都要和超过50个人聊天。但是,一回到家,他立刻就变成了另外一个人,一个极度孤僻的人。就算有人登门拜访,他也拒绝露面,拒人于千里之外。

这个行为,听起来很像是一个怪人。他为什么行事这么怪呢?这其实也是他表达思想的一种方式。作者加尔夫认为,这跟克尔凯郭尔对“作家”的理解有关。在克尔凯郭尔看来,“作家”,特别是哲学作家,最重要的是传达思想,让人们接受思想本身,而不是树立作家本人的权威。

所以,他一会儿热情,一会儿冷漠,其实是为了确保自己不会被当作权威看待。他每天出门溜达,和所有人聊天,目的不是为了聊天本身,更像一种行为艺术,他要确保自己总是出现在大众的视野中。他认为如果自己只和固定的文人圈子来往,那他就会像很多知名的学者、教授那样,被人当作权威。

同时,克尔凯郭尔还经常用假名出版自己的作品,而且几乎每部作品都不重样,前后用过的笔名有怡然隐士、哥本哈根的守望者、快乐的装订匠,等等。有时候,他还把自己的名字写在编辑的位置,好像是他编辑出版了别人的重要思想。按照传记作者加尔夫的理解,他这样做,目的也一样,就是去掉消解作者的权威。在克尔凯郭尔看来,如果割断作者名字和作品的关系,读者就不能确定地认为,这就是克尔凯郭尔的观点。你看,他是在用假名提醒读者,书里面的观点是开放的,可以进一步讨论。

用这样古怪的方式生活、写作,以及出版作品,就是克尔凯郭尔的第二个重要选择。他本来有一个计划,要在33岁把自己想写的东西都写完,然后去当一名乡村牧师。但是,他遇到了一个突发事件,可以叫做“海盗船”风波。这件事本来只是一场文人之间的斗嘴,最后,却演变成了改变克尔凯郭尔一生的大事。

1845年12月,一个叫穆勒的人写了一篇很长的评论,攻击克尔凯郭尔,说他的写作太个人化、结构松散、堆积材料、卖弄文字;还侮辱了克尔凯郭尔和雷吉娜之间的感情。克尔凯郭尔本来就非常敏感,现在遭到一个蹩脚作家无端的攻击,还攻击了他的感情。他忍无可忍,写文章尖刻地回击穆勒,还揭露了穆勒的一个秘密,就是穆勒和一本叫《海盗船》的丹麦讽刺杂志有密切关系。

这本杂志当时在丹麦非常有名,它有点像今天的八卦小报,主要就是拿各路名人开涮,博读者一笑。文章都是匿名的,所以内容尺度也很大。克尔凯郭尔招惹了《海盗船》,事情可就闹大了。这个杂志在连续六个月里刊登了一系列挖苦讽刺克尔凯郭尔外貌、嗓音、生活习惯和作品的文章和漫画。在漫画里,把他描绘成一个身材矮小瘦弱、驼背、有些畸形的人,而且两个裤腿不一样长。

结果,克尔凯郭尔的生活就毁了。他不能再像以前那样到处溜达,和见到的人聊天,因为其他人的目光会自觉不自觉地落在他的后背和裤腿上。他的名字出现在各种恶俗的作品里,走到哪里都成为人们嘲笑的对象。在克尔凯郭尔敏感的世界里,他的朋友和几乎整个丹麦的文化圈都开始与他为敌。

这个时候,克尔凯郭尔完全可以像之前计划的那样,归隐乡村,当个牧师,但是,他却做了相反的选择。这就是他人生的第三个关键选择,他决定继续做一个作家,发出自己的声音。因为这件事,还让他意识到自己找到了真正的基督教精神。克尔凯郭尔觉得,真正的信仰就是要和耶稣基督一样受苦,不惜遭受迫害和死亡。

这个领悟,让他进一步发现,实现信仰,完全是个人的选择,中间不需要教会作中介。所以,在生命的最后一年,克尔凯郭尔又做出了最后一个至关重要的选择:与丹麦的官方教会决裂。在这一年的时间里,克尔凯郭尔接连出版了一系列作品,对丹麦的教会做了全方位的“轰炸”。他批判教会把信仰和国家权力结合,把宗教变成了官僚机构,欺骗人民。他的表达非常极端,比如“我宁可去赌钱、酗酒、嫖妓、偷盗、杀人,也不参与愚弄上帝的集体活动”。

这个行为,听起来很疯狂,其实也是他的一种表达方式。他把自己比作给大众敲响警钟的人,甚至是一个纵火犯,他要点燃整个基督教世界,点燃人们的反抗热情。在与教会决裂的过程中,克尔凯郭尔还和自己唯一在世的哥哥彼得决裂了,因为彼得就是丹麦教会的牧师。临终前,克尔凯郭尔拒绝了哥哥的探望和最后的宗教仪式。

生命最后一年的疯狂写作和出版,让克尔凯郭尔从精神上和物质上都油尽灯枯,最终在1855年11月11日,孤独地死在了医院里。这时,他也花光了自己从父亲那里继承来的全部财产。

听到这里,你应该发现了,我们在讲克尔凯郭尔生平的时候,经常提到一个词,就是选择。他选择放弃爱情、选择独特的生活和写作方式、选择和整个文人圈子为敌、选择和教会决裂,这每一个选择背后,都需要巨大的勇气和精神力量。读他的传记,我会时常被他的勇气感动。不过,这些选择,其实还有更深层的意义,克尔凯郭尔是在用自己的人生,诠释他的一个思想:人生的“终极真理”,其实是一些只能由个人做出的非此即彼的选择。他有一本书就叫做《非此即彼》,就是在阐述这个思想。

克尔凯郭尔22岁时在札记里写下了这样一句话:“我要找到一种真理,对我而言的真理,找到那我愿为之生、为之死的思想”。从这句话里,我们可以看到一个年轻人追求真理的决心;但是更重要的是,他要追求的这个真理,不是某种客观的科学知识,而是一种对他个人而言的“主观的真理”,意味着忠于自己的内心,做出自己独特的选择。

在克尔凯郭尔的著作里,有一个主题反复出现,人生选择有三种根本道路,或者说,人生有三种模式:审美的生活、伦理的生活和宗教的生活。

审美的生活追求当下的、直接的感官快乐。选择这种生活的人,没有长远目标,生活缺乏连续性。他会努力追求新奇的体验,也想要摆脱各种习俗、道德的束缚,即便是因此下地狱也在所不惜。莫扎特的歌剧《唐璜》里,那个到处勾引女子的放荡公子唐璜,就是这种审美生活的代表。克尔凯郭尔年轻时的生活,就带有这种审美生活的色彩,他不好好学习,喜欢自由随性地阅读;他还特别喜欢莫扎特的歌剧《唐璜》,只要哥本哈根上演这部歌剧,他就从来不会缺席。他因为爱情的力量而向雷吉娜求婚,但是又为了自己的作家理想放弃了她。这种种举动,都显示出一个关注当下,追求审美生活的特征。但是审美的生活有一种内在的缺陷,那就是它太转瞬即逝、太缺乏稳固的根基,容易让人陷入无聊,甚至绝望的情绪之中。

克尔凯郭尔描述的第二种人生模式,伦理的生活,能够克服审美生活的弊病。伦理生活的特征就是关注个人的整体目标。过伦理生活的人,首先通过反思认清自己的能力,然后形成明确的目标,制定完整的人生计划,努力去实现一个“理想的自我”。相比审美生活,伦理生活就是一种有长期目标的、稳定的生活,要对自己的欲望加以节制。克尔凯郭尔还认为,严肃地选择了伦理生活,想要实现“理想自我”的人,一定也会尊重普遍的道德规则,在善与恶之间,总是会选择前者,并由此关注自己的义务和责任。就克尔凯郭尔的生活而言,在放弃了爱情之后,他逐渐清楚地认识了自己的能力和人生目标,为了实现自己的理想,他选择了与众不同的生活和写作方式,并且在面对穆勒的攻击时坚守自己的道德,不惜与整个丹麦文坛为敌,坚决回击。但是伦理生活也存在问题,它过于理性、甚至经常过于死板,没有办法理解人生中一些极端的、非理性的体验,特别是真正的宗教信仰。

这时候的克尔凯郭尔就需要第三种生活模式了,也就是宗教的生活。在克尔凯郭尔看来,真正的宗教信仰,意味着认识到一个人的理性是有限性的,从而超越理性。选择真正的宗教生活,就意味着一个人要“纵身一跃”,跃入完全无法给出理性解释的、带有荒谬性质的领域。他借用了《圣经》里一个故事,解释了信仰的这种非理性的特征。根据《圣经》的记载,亚伯拉罕在100岁高龄才有了独生儿子以撒。但是,以撒20多岁的时候,上帝却突然命令亚伯拉罕把以撒杀掉献祭。亚伯拉罕虽然满心悲伤,但还是准备照办,就在亚伯拉罕举起刀刺向儿子的一刻,上帝派天使阻止了这场惨剧。上帝只是想要考验亚伯拉罕的信仰是否坚定。

在克尔凯郭尔看来,亚伯拉罕的这个行为就是信仰的象征。让父亲杀死无辜的儿子,无论是从情感上,还是伦理上讲,都是不可思议的。但是信仰就是没有道理,就是相信上帝的命令是绝对正确的,为此放弃一切情感的诉求和伦理的准则。克尔凯郭尔在人生的最后阶段,毅然决然地选择相信自己与上帝之间的直接联系,而与丹麦教会和自己的哥哥决裂,就是他自己的一次“信仰飞跃”,跃入了一个看起来完全非理性、无法解释的领域,把自己完全交给了上帝。

在克尔凯郭尔的作品里,他有时候说这三种生活方式是人生的“三个阶段”。按照他的理解,这么看来,就有一种从审美到伦理,再到宗教的发展过程。一个人年轻的时候更容易选择审美的生活,成熟之后则会接受伦理的生活,在认识到理性的局限之后,可能会倾向于宗教的生活。但是在很多地方,克尔凯郭尔又说这三种生活仅仅是“不同的模式”,既不是一个发展过程,也不是简单的高下之分,每一种生活都有它的魅力,也都有它的缺憾。

克尔凯郭尔是自相矛盾吗?在我看来并不是。他之所以会提出这样两种不同的说法,是因为“三个阶段”是一种理想状况,但绝不是大多数人都能实现的,需要很多内在和外在的条件,比如一个人的性格、家境环境、教育背景、宗教氛围,等等。对于大多数人来讲,这三种生活就是一些平行的“模式”。但是,不管是“阶段”还是“模式”,这三种生活都是非此即彼的选择,不可能同时拥有,选择了其中一种,就意味着放弃了另外两个。对于一个人来讲,不管选择哪种生活方式,都是重要的人生抉择。不过,克尔凯郭尔的意思,并不是每个人都应该按照他的标准,过宗教的生活,而是说我们都应该忠诚于自己的内心,做出属于自己的选择。

这就是克尔凯郭尔在22岁时说的“对于我而言的真理”。克尔凯郭尔的人生和作品,都是在诠释这个真理。他在一生中做了一系列非此即彼的选择:他选择了作家的理想,于是舍弃了爱情;他选择了放弃权威,于是舍弃常规的生活;他选择了为荣誉而战,于是舍弃文学圈子;他选择了直面上帝,于是舍弃了教会的支持。

人生要做出很多非此即彼的选择,这话听着好像很显然,但是又有几个人真的能像克尔凯郭尔那样,忠实于自己的内心,不臣服于周围的亲友、流俗的意见,或者各种外在的权威呢?

说完了克尔凯郭尔的一个核心思想,最后,我们再来看看他的思想对后世的影响。一开始我们说过,克尔凯郭尔生前的影响有限,但是在他去世之后,特别是进入20世纪之后,他的影响就像同时在很多领域引爆了定时炸弹一样,一直持续到今天。我在这里就给你说说他在哲学、神学、文学和心理学这几个方面的影响。

在哲学上,20世纪最重要的哲学流派之一“存在主义”,就是要关注人的生存境遇和忠实于自己的选择。像德国的海德格尔、法国的萨特和加缪这些重要的存在主义哲学家,都把克尔凯郭尔奉为精神导师,称他为“存在主义之前的存在主义者”。克尔凯郭尔在作品里大量讨论到的人生选择、焦虑、绝望、荒谬、虚无之类的概念,也都成了存在主义哲学中的关键词。

在神学上,克尔凯郭尔对丹麦官方教会的攻击,经常被人们拿来与300多年前,德国神学家马丁·路德对罗马天主教会的批判相提并论。克尔凯郭尔因为努力恢复纯洁的、直面上帝的信仰,强调信仰超越理性、需要“纵身一跃”的特征,而被当作现代基督教思想史上最重要的神学家之一。

在文学上,克尔凯郭尔被当作与安徒生齐名的丹麦语作家,他创造的很多表达和意象,甚至对丹麦语本身都做出了重要的贡献。他对于主观真理和个体性的强调,也直接影响了一大批20世纪的知名作家,比如奥地利小说家卡夫卡、德国诗人里尔克、爱尔兰的小说家乔伊斯、美国小说家塞林格、阿根廷小说家博尔赫斯。

克尔凯郭尔对20世纪的心理学,也产生了深远的影响。他因为对笔下人物内心的细腻描写,而被称为弗洛伊德之前最杰出的精神分析大师。因为他对存在主义哲学的影响,他也成为“存在主义心理学”最重要的思想资源之一,比如德国哲学家和心理学家雅斯贝尔斯,就是通过阅读克尔凯郭尔的著作认识到,很多心理疾病不是因为大脑的生理问题,而是患者生存境遇中的重要事件导致的结果。

好,到这里,这本《克尔凯郭尔传》就为你解读完了。我们再来回顾一下:第一,克尔凯郭尔短暂的一生绚丽多彩,他做出的很多看似极端的人生选择,让他在整个西方哲学史上都独树一帜;第二,克尔凯郭尔用自己的人生选择,诠释了自己的一个核心学说:一个人的“自我”正是由一系列非此即彼的选择构成的;第三,克尔凯郭尔的影响范围非常广泛,哲学、神学、文学、心理学等等这些领域都留下了他的持久痕迹。他的思想不属于19世纪,而是属于今天。

撰稿:刘玮 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.克尔凯郭尔把他对雷吉娜的爱,看成了表达思想的一种方式。这种爱更像是诗人对一个可以刺激自己思考的、完美女神的爱;而不是对一个现实中的、满怀激情的女孩的爱。

2.他用假名提醒读者,书里面的观点是开放的,可以进一步讨论。

3.实现信仰,完全是个人的选择,中间不需要教会作中介。

4.人生有三种模式:审美的生活、伦理的生活和宗教的生活。