《会饮》Pro版 刘玮解读

《会饮》Pro版 | 刘玮解读

关于作者

柏拉图,西方哲学史上最重要的哲学家之一,苏格拉底的著名弟子。他写作了大量对话,基本上都是以苏格拉底为主人公,但并不一定都是如实记录苏格拉底的言行,很多是他自己对各种哲学问题的思考。怀特海曾经说过,整个欧洲的哲学传统都可以被看作是柏拉图的一串注脚。

关于本书

柏拉图的《会饮》,是西方哲学史上关于“爱”这个主题最早的经典著作。柏拉图让笔下的七个人物分别发表演讲,从不同的角度赞美了爱神和爱欲。这些演讲不仅刺激了一代代哲人、文人和艺术家对于爱的思考,直到今天都还在很多方面给我们启示。

核心内容

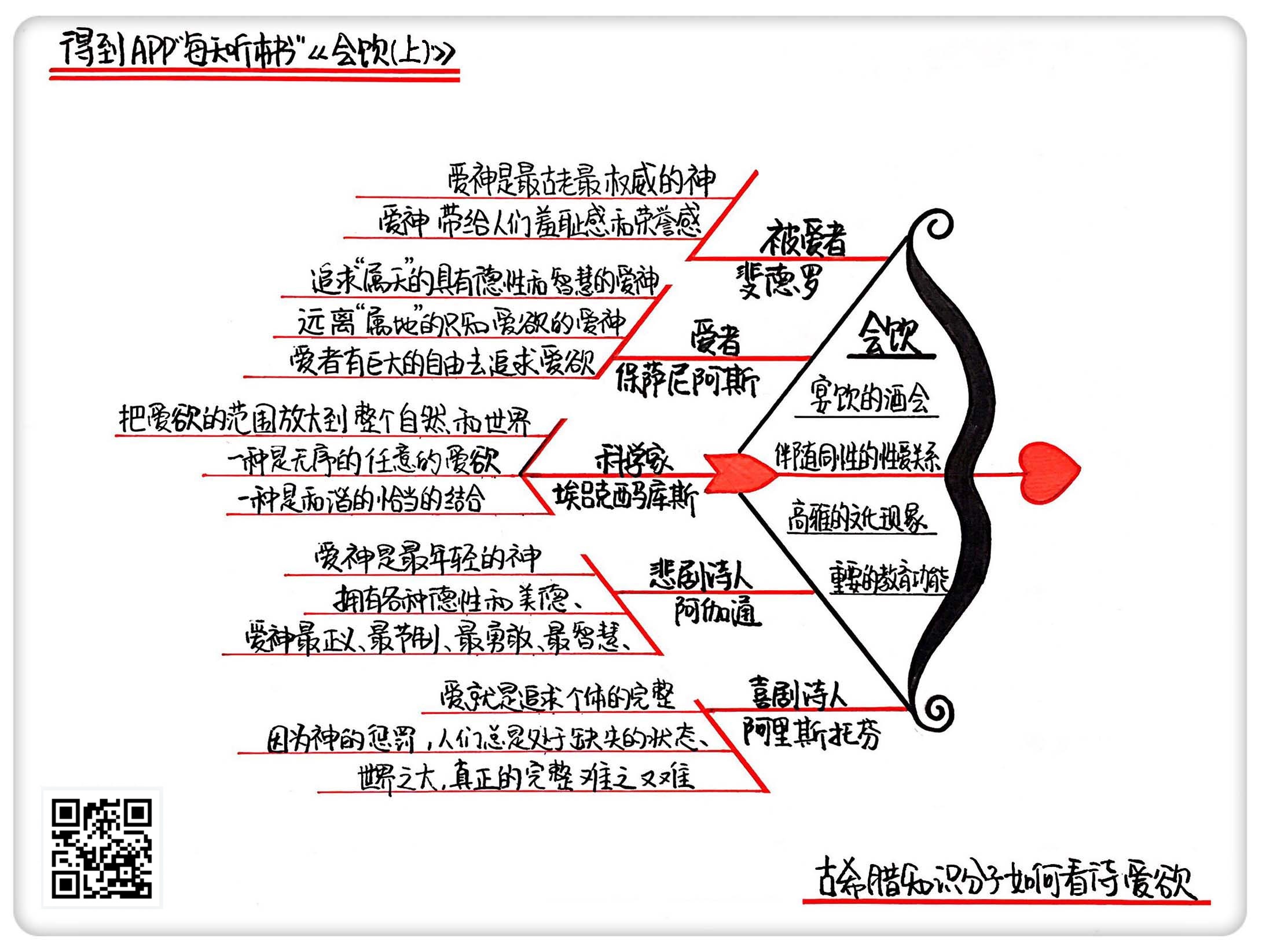

上部分将为你讲解三个内容:一、古希腊人如何用“会饮”这种特殊的方式,表达同性间的爱欲;二、古希腊的知识分子们如何赞美爱神,如何看待爱神在人间以及宇宙中的作用;三、“爱就是寻找自己的另一半”这个说法的来历和内涵。

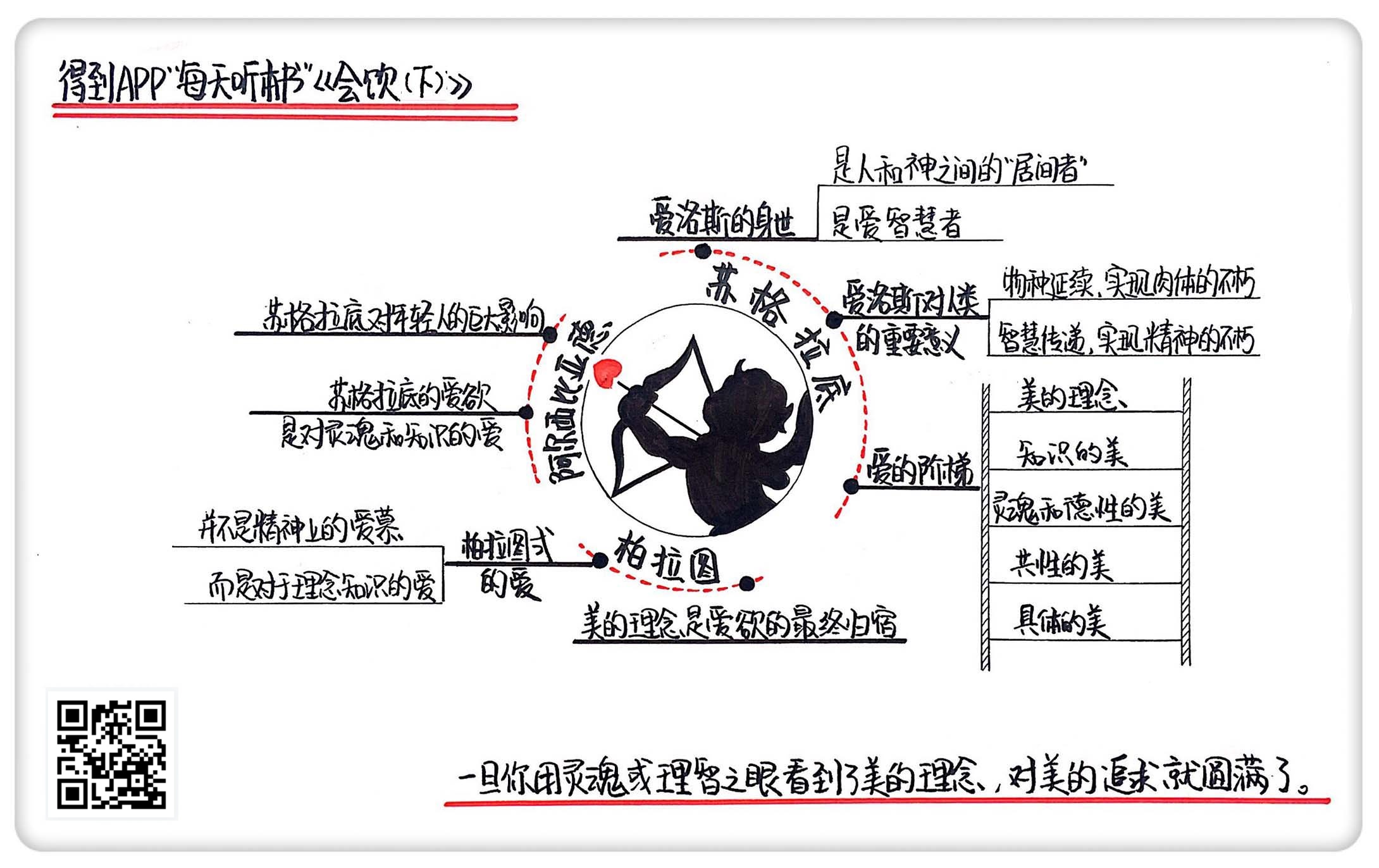

下部分重点讨论三个问题:一、柏拉图笔下的苏格拉底如何理解爱欲与哲学的关系;二、通过阿尔西比亚德的演讲,解读苏格拉底充满爱欲的真相;三、我们现在经常提到的所谓“柏拉图式的爱”,和柏拉图的本意有什么异同。

你好,欢迎“每天听本书”。本期音频将分为上下两部分为你解读柏拉图的《会饮》,“爱”可以说是我们每个人都需要和渴望的东西,“爱欲”也是我们每个人身上都有的东西,我们无时无刻不在感到它的存在。这里说的不仅包括情人之间的爱,而且也有亲人之间的、朋友之间的,甚至人与动物、人与无生命的东西之间的感情,是普遍意义上的“爱”。但是真想把它们说清楚又是难上加难。面对“爱是什么?”这样一个问题,回答的难度肯定不亚于“时间是什么”“死亡是什么”“哲学是什么”这样一些著名的难题,肯定也是在一千个人那里就有一千个不同的回答。

关于爱的格言和诗句多如繁星,比如莎士比亚说“人生如花,而爱便是花蜜”;莫里哀说“爱情是一位伟大的导师,教我们重新做人”;泰戈尔说“爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯”。今天我们要来解读的这部柏拉图的《会饮》,就是西方哲学史上关于“爱”这个主题最早的经典著作,里面对爱神的赞美和关于爱欲的讨论,直到今天都还能在很多地方听到回响,给我们启示。

在上半部分,我先来为你讲讲,柏拉图笔下的古希腊知识分子是如何看待爱欲的。主要有三个内容:第一,古希腊人如何用会饮的方式表达同性间的爱欲;第二,古希腊人如何赞美爱神,如何看待爱神在人间以及宇宙中的作用;第三,我们来看看“爱就是寻找自己的另一半”这个说法的来历和内涵。好,下面我们就来一一解读。

我们首先来看看这部作品的标题——“会饮”。这个词代表了一种古希腊人很特殊的展现同性爱欲的活动。会饮的英文是 symposium ,意思是研讨会,但是在古希腊语里面,它指的是宴饮的酒会,而且还特别伴随着同性的性爱关系,通常是男性之间的,更有趣的是,它还有常重要的教育功能。

在古希腊,会饮是一种社交活动,通常发生在贵族家里,有钱人会请朋友来到家里,一边吃饭,一边喝酒,大多数时候还会有一些演奏乐器的女子在旁边助兴。会饮进行的时候,通常都是一老一少两个男人躺在同一张床或者沙发上,年长一点的男子被叫做“爱者”或者“施爱者”,也就是追求少年的人,他们通常都四五十岁;年轻的男孩叫“被爱者”,通常是十几岁,最多二十出头。我们就把“爱者”和“被爱者”当做两个术语,它们在这两期解读里会经常出现。我们接着往下讲,在会饮进行的时候,这一老一少就躺在一起有吃、有喝、有聊,年长的那个在这个过程中会给年轻人讲很多道德规范、公民价值、生活和政治的智慧。

古希腊的教育在很长一段时间内并不是通过文字进行的,而是口口相传,会饮就提供了这样一个重要的途径,在舒适愉快的氛围里面由年长者对年轻人进行教育。这整个过程,也是在培养和训练人们节制的德性,年长一点的男人总是会对年轻人的身体垂涎欲滴,但是会饮不允许一上来就动真格的,而是要先吃、先聊、先进行各种教育,最后才是满足身体的欲望。这种同性之间的交往被看作是高贵的、充满阳刚之气的。

这里需要说明的是,在古希腊,同性之间的爱欲现象非常普遍,但并不意味着古希腊人全是今天意义上的“同性恋者”。他们的这种同性爱欲并不是一种与生俱来的性取向,而更多的是一种文化现象,他们会认为男人跟男人之间的爱慕和性关系,是一件非常高尚和高雅的事情,并且承担着非常重要的教育、文化、社会和政治功能。这种同性恋的行为并不影响男人们娶妻生子,延续家族的香火。连苏格拉底都宣称自己充满对男孩子的爱欲,说自己一看到漂亮男孩子就走不动道儿,就要去发起追求。我们下一期会专门来谈谈苏格拉底的爱欲。

古希腊的艺术作品就记录了这种同性关系,尤其是瓶绘,也就是各种瓶瓶罐罐、杯子、盘子外面的装饰,有很多表现会饮和同性性关系的主题,有些描绘非常赤裸裸,尺度很大,在欧美的博物馆里很容易看到这些瓶绘作品。在本期音频下面的文稿里面,有张图片,是在古希腊墓葬里面发现的描绘会饮场景的壁画。

当然,我们还要再强调一下,这里讨论的同性爱欲现象有着很强的古希腊社会和文化背景,它的教育功能也与那个时代的口传文化密切相关。在柏拉图晚期和亚里士多德的作品里,他们就已经开始对这种现象展开批评了,而批评的主要原因就是这种同性之间的爱欲,不能够产生后代,因此是违背自然规律的。

但是我们今天要讲的柏拉图的《会饮》,和古希腊的这种一般意义上的会饮有所不同。它本来也是一场一般意义上的会饮,是为了庆祝悲剧诗人阿伽通(Agathon)获得了雅典悲剧竞赛的头奖。在崇尚竞争的古希腊文化中,悲剧竞赛的头奖是一个巨大的成就。于是阿伽通邀请各方友人到他家庆祝,在第一天的狂歌醉饮之后,第二天他又邀请了几个好友,都是一些文化人,继续庆祝,这里面就包括了苏格拉底。

因为大多数人前一天都喝多了,于是这一次他们提议,别再喝了,而且既然都是文化人,也该干点比吃吃喝喝更高雅的事情。于是就有人提议,我们今天要搞一次“清谈”,每个人即兴发表一个演讲,献上一段赞词,来赞美爱神,也就是爱洛斯(Eros)。这个爱洛斯在罗马神话里就是大家熟知的丘比特。之所以要赞美爱洛斯,是因为大家都认为爱神极其伟大、极其重要,但是人们却没有给予他足够的重视和赞美。

一听到赞美爱神这个提议,大家都来了精神,因为对于文化人来讲,这种在朋友之间,又带有点竞争味道的场合最能够体现他们的修养和价值。于是他们放弃了吃喝,甚至打发走了助兴的歌女,把原本计划中的“会饮”,变成了“会谈”。在场的六个人各显神通,用华美的辞藻赞美爱神为人类带来的福祉。连苏格拉底这个从来宣称自己无知的人,都在这个时候格外来劲,号称就算自己别的什么都不知道,在“爱欲”的问题上也还是很有发言权的。正是因为从“会饮”变成了“会谈”,才有了今天各种西方语言里 symposium 这个词作为“座谈会”“学术研讨会”的含义。

接下来我们就看看第一个演讲者,斐德罗,他是一个很帅的年轻人,曾经是一个非常著名的被爱者,现在三十多岁了,过了作为被爱者的年纪,但是他的思维更多还是从被爱者的角度出发的。正是他提议赞美爱神,因此演讲从他开始。他说爱神是最古老的神灵。因为根据赫西俄德的《神谱》,天地开初是混沌(Chaos),之后他就提到了地母盖亚(Gaia)和爱洛斯,而没有提到爱洛斯的父母和谱系,于是斐德罗就说既然爱洛斯从天地开初就有,而且没父没母,那他就是最古老的神,而这种古老本身就给了爱神巨大的权威。就像我们中国传统喜欢尊古、崇古,古希腊人也有同样的倾向。在有了爱神之后,才有了万物的结合和孕育,其他的神和人才能得以创生。

在讲了爱神的古老之后,斐德罗开始讲述爱神给人类带来的巨大好处。他说正是爱洛斯给我们每个人提供了生活中非常重要的指引。这个指引是什么呢?就是羞耻感和荣誉感,做了丑陋事情感到羞耻,做了美好事情感到光荣。在他看来,什么事情丑陋,什么事情美好,在每个人心中其实是有共识的。但是平时可能没有充分显露出来,而爱神的出现让人们充分认识到了丑陋和美好,因为羞耻感和荣誉感在相爱的人之间表现得格外强烈。不管是爱者还是被爱者,当另一方在场的时候,他们都最害怕做可耻的事情,而一定要在对方面前展现最美好、最高尚的一面。因此爱给人带来的最大的好处就是让你有最清醒的认识,什么事能做,什么事不能做。

斐德罗说,假如有一支军队,完全是由爱者和被爱者组成,这支军队将会战无不胜,因为所有人都会极其勇敢,拼杀到最后一刻,绝不会丢盔弃甲;假如一个城邦只由爱者和被爱者组成,那么这个城邦会有最好的制度,即便没有法律的约束,人们也会自觉地去做那些高尚的事情,自觉地避免羞耻的事情。这种羞耻感和荣誉感就是爱神带给人们最大的好处,是我们人生的指引。我们之前提到的莫里哀关于爱的名言“爱情是一位伟大的导师,教我们重新做人”就可以说是斐德罗赞词的翻版。

接下来发言的是保萨尼阿斯,这个人四十多岁,当年他就爱着斐德罗,他的演讲也更多是从爱者的角度进行的。他首先纠正了斐德罗演讲中一个有问题的地方,在他看来,其实不是只有一个爱洛斯,而是有两个。因为爱洛斯这个小爱神,总是跟着阿芙洛狄特(Aphrodite),也就是罗马神话中的维纳斯,这个更主要的爱神的。

保萨尼阿斯说,神话里有两个阿芙洛狄特,因此也就应该有两个爱洛斯。这两个阿芙洛狄特,一个被叫作“属天的阿芙洛狄特”,她是高尚的,跟灵魂有关,伴随着德性和智慧,崇拜这个爱神,你就会爱这些真正高尚和美好的东西。但是有点讽刺意味的是,根据赫西俄德的记载,这个阿芙洛狄特的诞生,来自一次非常血腥的杀父行径,第二代天神克罗诺斯(Kronos)为了推翻他的父亲乌拉诺斯(Ouranos),将父亲的阳具割下来,扔到了海里,从乌拉诺斯的精液里面生出了这个“属天的阿芙洛狄特”,意大利画家波提切利的名作《维纳斯的诞生》,描绘的就是这个阿芙洛狄特从海中诞生的场景。

另一个阿芙洛狄特被称为“属地的阿芙洛狄特”或“大众的阿芙洛狄特”,根据荷马的记载,她是宙斯和凡间女子狄俄内(Dione)的女儿,因此有一部分凡人的血统。这个阿芙洛狄特代表了对低下的感官欲望的爱,拥有这种爱欲的人,不管见到谁,不论男女,都想要冲上去发生关系。保萨尼阿斯做了这个区分之后,说我们应该追求属天的阿芙洛狄特,以及与她相伴的爱洛斯,而要避免这种属地的只知道身体满足的爱欲。

之后他讲到了雅典关于同性爱恋的习俗。对于被爱的年轻人而言,他一定要表现得很羞怯,你越是穷追不舍,他越是要表现得很矜持。这个年轻人一开始要躲躲闪闪,考验他的追求者,要让追求者展现自己确实是一个有价值的爱者,能带来不管是金钱、地位、政治影响、教育还是其他什么好处,要让追求者受尽折磨,之后才能说 yes ,跟他发生关系。而对于年老的爱者而言,雅典习俗给了他们很多自由,甚至是放纵,允许他们去做一些很极端的事情,比如当街跪地,匍匐在年轻人脚下,恳求他接受自己的爱;晚上跑到人家门外去唱歌、弹琴;给被爱者做牛做马。这些行径,如果放在其他场合会显得非常耻辱,但是在追求爱人的过程中却是可以理解、可以原谅的。

雅典习俗里面最极端的是,为了追求爱人,天神甚至会原谅人们发假誓。本来诚信是维持人类社会,甚至是维系神的那个社会最基本的品质。但是在和爱欲有关的事情里面,甚至连这个最基本的原则都可以商量和放松,可见古希腊人给了爱者多么大的自由。保萨尼阿斯的这个说法很符合西方的一句谚语,“在爱情和战争中,可以无所不用其极”(everything is fair in love and war)。在人类生活中,战争和爱情是最肆无忌惮、最百无禁忌的两个场合,这两个场合都是“你死我活”的较量,都和“生存”有着最直接的联系,一个是在基因的微观层面,另一个是在肉身的宏观层面。

按照座次,下一个要讲话的本该是阿里斯托芬,但是这个喜剧作家走到哪里都要搞点乐子出来。轮到他讲话的时候,他突然开始打嗝,而且打嗝不止。于是他就和旁边的埃吕克西马库斯交换了讲话的顺序。埃吕克西马库斯是一个医生,是科学家的代表,因此他的演讲带有很强的科学性,把爱欲放到了整个自然的层面去考察。

他同意保萨尼阿斯关于两个阿芙洛狄特和两个爱洛斯的区分,但是认为这个讨论的范围不够大,都是个人层面的爱与被爱,他要把爱欲的范围扩大到整个自然、整个世界。他说的两个爱洛斯,一个是无序的、任意的爱欲;另一个就是“和谐”,也就是按照恰当的方式把不同的东西结合在一起。古希腊医学讲水火土气四种元素的和谐,类似于中国中医里面的金木水火土,每个人的健康都是几个元素的均衡比例。当那个代表和谐的好的爱神支配身体的时候,这几个元素的比例就很恰当,身体也就能够保持健康;而如果比例失调,就会带来疾病和死亡。他说这两种爱,放眼整个宇宙都是存在的,他举了很多例子来说明这一点,不光是医学,身体锻炼、农业、音乐、人与神的关系等等,概莫能外。比如在他看来,献祭和占卜就是一种科学,作用就是要在神和人之间建立良好的互爱关系,献祭表达了人对神的爱,而占卜则表现了神对人的爱。

下面我们来看看这场会饮的主人,悲剧诗人阿伽通如何赞美爱神。与斐德罗说爱神是最古老的神相反,阿伽通说爱神是最年轻的神,同时他还最美貌、最优雅、最娇嫩,并且拥有各种德性或美德。他论证爱神最年轻、最美貌、最优雅的基本原则就是“同性相吸,异性相斥”。他说,我们看到爱欲总是跟年轻人相伴,跟美貌的人相伴,所以爱神本人也一定是最年轻、最美貌的。说爱神最优雅、最娇嫩,是因为爱是最“走心”的,而“心”是我们身上最柔软的部分。

在他看来,爱神还兼具古希腊人心目中最重要的四种德性:正义、节制、勇敢和智慧。他在这个地方的论证方式非常有趣,甚至带有喜剧性的诡辩色彩。他说爱神最正义,因为和正义相反的就是不义,不义就有纷争,而有爱的地方就没有纷争,爱神所到之处,人们都心甘情愿为了自己爱的人肝脑涂地,做什么都可以。我们通常都会觉得爱欲是最不节制的一种欲望,那么阿伽通又是怎么论证爱神最节制呢?他给出的理由是,爱欲比别的欲望都要强大,而节制就是控制、压制自己的欲望。爱作为一种最强大的欲望,当它一来,其他欲望就都望风而披靡,所以爱神堪称最节制的神。

爱神为什么最勇敢呢?因为他能够征服古希腊神话里最勇敢的战神阿瑞斯(Ares)。阿瑞斯一见到阿芙洛狄特就浑身酥软,背着阿芙洛狄特的丈夫和阿芙洛狄特发生奸情。连最勇敢的战神都能够被爱欲轻易击败,那么爱神肯定就是最勇敢的。最后,爱神也最智慧,因为爱神是一个诗人,可以把所有接触到爱神的人也变成诗人。我们或许有这样的经历,当你爱上一个人的时候,你一定会想尽办法去歌颂他(她),赞美他(她),这个时候你就可以写诗了,一种真挚的、强烈的感情以一种诗意的方式表达出来。

说爱神是“诗人”的另一个含义是,爱神让人们成为最好的“制作者”,因为“诗人”这个词的本义就是“制作者”,只是后来有了更狭窄的制作美妙言辞的意思。因为任何人,只要被爱欲充满,他就会做出好的作品,就像我们说“兴趣是最好的老师”,你只要爱一个东西,就会不断钻研这个东西,经年累月之后,你就很可能在这个领域里面取得很高的成就。

阿伽通在这里举了很多例子,比如说太阳神阿波罗在弹琴方面,缪斯女神在各种文艺方面,工匠神赫淮斯托斯在各种技艺方面,宙斯在统治方面,他们在各自的领域成就非凡,都是因为他们爱这个东西。这就是阿伽通演讲的核心,爱神能够给人注入激情,让你对爱的对象产生不顾一切、奋不顾身的感情,当这种激情被用到任何一种技艺上的时候,他就能够引领你取得很高的成就。在他这个悲剧诗人的演讲里充满了带有喜剧意味的诡辩论证,和最终大团圆一般的喜剧美感。

接下来,让我们请出这部分内容的压轴人物,阿里斯托芬。他是古希腊最伟大的喜剧诗人,但是在他赞美爱神的时候,却讲了一个带有浓厚悲剧色彩的神话。这是一个不仅在古典时代,而且在今天依然非常著名的关于爱的神话。我们经常会说,“爱就是寻找自己的另一半”,这个说法就来自阿里斯托芬讲的这个故事。

他说“人”原本是一种球形的生物,每个人都有两张脸,四只手、四条腿、两套生殖器,那时候的人是雄雄同体、雌雌同体,或者雌雄同体。雄雄同体的是太阳神的后代,雌雌同体的是大地的后代,而雌雄同体的是月亮的后代。我们的这些祖先很强大,于是他们就想要挑战天神的权威。

宙斯非常生气,就准备惩罚他们。于是宙斯把这些球形人一分为二,就像用线切松花蛋一样。对宙斯来讲,这个手术非常好,因为一方面人的力量减弱了,变成了原来的二分之一,不能再挑战天神;同时人的数量也翻倍了,这样神的祭品还变多了。在做完了这个切割手术之后,他让阿波罗把伤口缝上,这个缝合的地方就是我们的肚脐,他还特意把人的头扭过来对着肚脐,为的就是让人能够看到这个伤疤,提醒人们不要忘记,这是当年违抗天神付出的代价,提醒自己要对天神保持虔诚。

宙斯本来觉得这个惩罚非常完美,但是执行完之后出现了一个他始料未及的问题,就是每个人因为被切开了,都会感到缺乏,总是想找到自己的另一半,当初雄雄同体的就想找一男的,雌雌同体的就想找一个女的,雌雄同体的就想找到一个异性。这也就解释了不同性取向的来源。这些被切开的人都很努力地寻找自己的另一半,但是茫茫人海,充满了不确定性,于是他们就找啊找,找到一个,感觉差不多,两个人就抱在一起,不吃不喝,什么也不干,整天抱着,直到一方死去,另一方再去找下一个,继续抱着。因此很快人口的数量就减少了很多。

宙斯一看,这样不行啊,再这么下去,神的祭品就没有了。于是就做了第二次手术,把人的生殖器从身体的后部移到身体的前部。这个手术之前,人们是像某些动物一样进行体外受精的,而做了这个手术之后,就可以通过交合获得暂时的满足,可以让人们过分强大的爱欲得以释放,之后还可以该干什么干什么,不至于一抱在一起就再也不分开。但是即便有了这种暂时的解决办法,也还是改变不了人们感到缺失的事实,每个人依然觉得自己很不完整,依然要去寻找自己的另一半。在找到之后,依然如胶似漆地想要待在一起,如果可能,一对爱人甚至希望工匠神能够把他们永远钉在一起,合二为一。

这就是阿里斯托芬口中的爱欲。爱欲是每个人天生的,因为我们每个人都是缺乏的,我们必须找到另一半才变得完整,爱使得我们得以复归到那种原始的、古老的本性,能够让我们由“二分之一”重新变成“一”。这就是我们每个人都有爱欲最根本的原因。阿里斯托芬继续说,有时候我们一辈子跟一个人在一起,到最后却说不出来我们为什么要和他在一起。那么到底为什么呢?因为这个灵魂在被创造出来的时候已经卜见到自己的需要,你就要这个东西,但是你又说不清楚这个东西到底是什么,这就是一种对原始自然的复归。爱欲使你最后回到整全,能够重新成为一个真正的人,一个完整的人,使得我们缺乏的本性得以变成完整的一,所以我们怎么赞美爱神都不为过。

为什么说这个故事充满了悲剧色彩呢?主要有两个原因:首先,今天的人们总是处在极度缺乏的状态之中,而这种状况是因为人们的祖先冒犯天神导致的,是神的惩罚,类似《圣经》中讲到的“原罪”。人冒犯神从而受到惩罚是古希腊悲剧的重要主题。第二个原因是,人被神切开之后,便散落到世界各处,能够重新找到那个真正属于自己的“另一半”,让自己重新复归于“一”是一件多么小概率的事件啊?我们很可能一辈子都不可能得到真正的“完整”,让自己的爱欲得到最终的安顿。

到这里,我们完成了对《会饮》前一半的解读,我们来简单回顾一下。首先,我们讲了会饮这种古希腊很流行的展现同性爱欲的活动,以及这种活动特殊的教育功能。

之后,我们讨论了柏拉图的《会饮》里面前五位演讲者对爱神的赞美。在斐德罗看来,爱神是最古老、最有权威的神,他让这个世界得以产生,在人世之中,爱神给人们带来了羞耻感和荣誉感,给了我们人生的重要指南。保萨尼阿斯区分了两种爱神,一个是属天的、高尚的爱神,另一个是属地的、低俗的爱神,我们应该去追求属天的爱,而在追求爱欲的实际过程中,人们有巨大的自由,可以做在其他场合被认为极不恰当的事情。埃吕克西马库斯从科学家的角度出发,把爱神放在整个自然和宇宙的视野之中,认为一切秩序的起源都是爱神的作用。阿伽通在自己的演讲中,认为爱神是最年轻、最美貌、最优雅,拥有最高德性的神,尤其是爱神能够让我们在各自的领域取得成就,在这个意义上,爱神是一个伟大的“诗人”和“制作者”。

阿里斯托芬讲的神话,解释了我们为什么需要爱欲来追求个体的“完整”,以及我们为什么会说爱是在寻找另一半。可能有朋友会问,不是有六位演讲者吗?最后一位苏格拉底还没有出场呢?不用担心,接下来我会为你接着解读苏格拉底赞美爱欲的演讲,以及之后加入这场会饮的阿尔西比亚德的演讲,讲讲爱欲和哲学之间是什么关系,如何理解苏格拉底本人的爱欲,还有什么是“柏拉图式的爱”。

欢迎回来,继续为你解读《会饮》这本书。在这部分,我们继续探讨爱欲这个话题,我会从以下三个方面来解读:首先,柏拉图笔下的苏格拉底如何看待爱欲与哲学的关系;第二,我们要如何看待苏格拉底本人的爱欲;第三,我们经常提到的所谓的“柏拉图式的爱”,在柏拉图本人那里的意思和我们今天说的意思有什么异同。

我们首先来看看,柏拉图笔下的苏格拉底是如何看待爱欲的。在诗人阿伽通的宴会上,前五位演讲者讲完之后,就轮到苏格拉底出场了。在他之前的阿伽通说爱神是最年轻的、最美貌的、最优雅的,而且还拥有各种德性,特别是当我们对什么事情充满爱欲的时候,就能够在这个领域实现巨大的成就。阿伽通的演讲言辞非常华美,尤其是结尾,用了诗歌的韵律,加上他是这次会饮的主人,在他讲完之后,在场的人们给了他热烈的掌声。

这个时候,苏格拉底先是拿出他惯用的“装样子”的伎俩,表示在这样一个伟大的悲剧诗人之后发言是一个巨大的错误,自己听得目瞪口呆,现在甚至连舌头都不听使唤了。但是随后,他话锋一转,开始揭示阿伽通演讲中的错误。他质疑了阿伽通的基本原则,“同性相吸,异性相斥”。他问阿伽通,假如你拥有了花不完的金钱,你还想要金钱吗?假如你已经是世界上最美的人了,你还想要美貌吗?你已经是世界上最健康的人了,你还想要健康吗?如果答案是否定的,那么阿伽通说的爱神的那些性质就都有问题了。因为爱神作为爱欲的象征,显然对那些美好的东西充满欲求,如果他已经拥有了这些东西,为什么还想要它们呢?爱欲确实总是与年轻的、美貌的、优雅的、拥有各种德性的人相伴,但是这恰恰说明,爱神并没有拥有这些性质。

就是用这样一个看上去很显然、很简单的逻辑,苏格拉底几乎彻底否定了阿伽通的讲词,一点没给这位邀请他来做客的主人留面子。不过柏拉图笔下的苏格拉底通常都是这样,他很少在意这些人情世故,只顾追求真理。如果你想了解另一个与柏拉图不同的,更接地气的苏格拉底,可以去听一下我们之前解读过的色诺芬的《回忆苏格拉底》。

在反驳完阿伽通的演讲之后,苏格拉底给出了他关于爱洛斯的看法。如果爱洛斯不年轻、不美貌、不优雅、不具有所有的德性,难道这个被人们赞赏的爱神又老、又丑、又粗俗、又缺德吗?这听起来也很奇怪啊!

在这里,苏格拉底给出了一个绝妙的回答,既不是yes也不是no的回答。之前的五位演讲者都毫无疑问地称爱洛斯为“神”,而在苏格拉底看来,爱洛斯并不是一个神,而是一个精灵(daimōn),一个在人和神之间的“居间者”(metaxu,in-between),沟通着神与人的世界。

爱洛斯作为“居间者”的身份来源于他的身世。在天神宙斯的女儿,阿芙洛狄特降生时,众神来到宙斯的宫殿,献上各种各样的赞美和礼物。丰足之神喝多了,躺在花园里睡着了。这个时候象征贫乏的精灵来到花园,看到丰足之神睡着了,就很高兴地过去和他躺到了一起,孕育了爱洛斯这个小爱神。因为爱洛斯是在阿芙洛狄特降生的那一天孕育的,因此在他出生之后也就经常跟在阿芙洛狄特身边。因为爱洛斯是丰足与贫乏的后代,他就兼具了父母双方的特征。一方面,他有母亲的那种“贫乏”,他很穷,有点丑、有点粗俗、穷困潦倒、从不穿鞋、无家可归、以大地为床,以天为被。另一方面,他也继承了父亲的丰足,他在精神上非常富足,非常聪明,足智多谋,勇敢、热情,虽然自己没有多少财物,但是却善于编织罗网,捕捉自己想要的东西。

我们看,苏格拉底对爱洛斯的这些描述,在很大程度上,恰恰就是苏格拉底本人的写照。苏格拉底也很穷,几乎从来不穿鞋,虽然有家但是几乎从来不管家里的事情,一天到晚跟人聊天,讨论各种哲学问题;但是他在精神上非常富足,有各种各样的办法去诱惑别人,尤其是那些年轻人,让他们跟着自己学习德性和智慧。

虽然爱洛斯这个精灵并不美丽,也并不拥有智慧,但是他热爱美、热爱智慧,追求美、追求智慧。这样,爱洛斯就是一个最字面意义上的“哲学家”,也就是“爱智慧者”(philo-sophos)。他是在智慧与无知之间的居间者,他自己并不完全拥有智慧,但也不是完全无知,他至少知道自己还没有智慧,并且孜孜不倦地去追求智慧。

这同样也是苏格拉底的写照,在之前解读《苏格拉底的申辩》时,我们提到,苏格拉底的一句名言就是,“我唯一知道的事情就是我一无所知”。但恰恰因为这句话,使得苏格拉底比别人更加智慧。苏格拉底知道自己那点智慧不算是真正的智慧,因为真正的智慧是属于神的。他永远处在完全的无知与完全的智慧之间,永远是智慧的追求者。所以在苏格拉底看来,哲学家总是充满爱欲的,充满了对于智慧的爱欲。

在讲完了爱洛斯这个奇特的身世之后,苏格拉底继续讲了爱洛斯对人类的重要意义:爱洛斯最大的意义,就是让人尽可能达到像神那样的不朽。达到不朽是人最大的渴望,也是人之为人最大的悲剧性所在。人必然是要死的,但是人总是渴望不朽,比如中国皇帝请人炼丹,各种宗教信仰也往往都是要解决人们对长生不老的渴望。那么在苏格拉底看来,我们该怎么解决这个在有朽的人类和不朽的渴望之间巨大的张力呢?在之前解读《斐多》的时候,我们看到,苏格拉底通过论证灵魂不朽提供了一种解决途径。而在《会饮》里,苏格拉底想通过爱欲来解决这个问题。爱洛斯的伟大,正是在于他可以通过两方面的作用,消解这个张力。一个是肉体上,一个是精神上。

苏格拉底说,每个人都可以在肉体和精神上受孕。肉体上的孕育很容易理解,就是当人达到了性成熟,他就有了寻找配偶、传宗接代的欲望,爱欲让他去寻找某个美的对象,和这个对象结合,生下孩子,这个孩子成为两个人生命的延续,并使得人类这个物种得以延续。在这个意义上,爱欲帮助人们实现了不朽。用今天的话来说,就是让我们的基因可以传递下去。

苏格拉底说这是整个自然界通行的规律,解释了为什么发情的动物那么痛苦,雄性动物彼此搏斗,一定要分出高下,以此争夺交配权。只有雌雄动物结合到一起,身体里孕育的那个东西才能降生下来,也才能够从孕育的痛苦中解脱出来,对不朽的渴望才能得到实现。这就是在肉体的意义上,爱洛斯如何帮助人类实现不朽的。

爱欲还能帮助人类实现精神上的不朽。当一个人的灵魂中产生了美好的东西,他就在精神上怀孕了,他也要去找到美好的对象,就是那些美丽的、聪慧的青年。一个老年男子,不管他是政治家、诗人还是在任何一方面有所成就的人,都会想要找到一个青年,把自己的经验、技术和知识传授给他,用这种方式把灵魂中孕育出来的美好东西传递下去,让这些东西实现不朽,同时也让自己的美名得以永久流传。这就是爱欲如何让人们在精神上实现不朽。

表达完对爱洛斯的看法,接下来,苏格拉底讲出了最重要,也是最难理解的内容,也就是所谓的“爱的阶梯”。他说我们虽然都爱美的东西,但是美的东西有高下之分,爱也有高下之分,就好像爬梯子一样。最开始我们都是爱一些具体的美的对象,比如漂亮的男孩女孩,比如漂亮的绘画和雕塑。之后我们发现在这些对象里有一些共同点,比如面部或身体的恰当比例。当我们开始注意这些共性,就从个体上升到了对更普遍的对象的爱。这些都还是可见的,再往上人们就开始去欣赏灵魂和德性的美,比如一个人英勇作战、另一个人高风亮节。

继续沿着“梯子”向上,我们就开始欣赏知识的美,这是一些更具有确定性和稳定性的美的对象,比如勾股定理,在直角三角形三个边之间确定的那种美的比例关系。这样,我们对美的理解,就经历了从个体到普遍,从变幻莫测的东西到具有确定性的东西,这样一个向上攀登的过程。在“爱的阶梯”的最高处,是“美的理念”(the Form of Beauty)。

在这里,我们不得不来讲一点非常抽象的东西了。这个所谓的“理念论”(the theory of Form)是柏拉图最著名的理论,也是“柏拉图主义”最核心的学说。用最简单的方式来说,这个学说的核心就是存在“两个世界”,“可感世界”和“理念世界”。可感世界,指的是我们身边这个可以感知到的、变化的世界,就像哲人赫拉克利特说的“人不能两次踏进同一条河流”。这个世界是不断变化的,没有办法把握到它的真正本质。但是除了这个世界之外,还有另一个理念世界,是永恒不变的,不能用感觉认识,而只能用理智来认识,“理念的世界”里面都是完美的“模型”或“范本”,比如在理念世界里就有完美的“相等”这样一个理念,但是在可感世界里面,我们永远不可能找到绝对的“相等”;再比如理念世界里有完美的“正义”,而在现实世界中的正义总是会打一些折扣。

理念世界,有点类似于我们想象的“天堂”,一切都是完美的,都比地上的东西好。在《会饮》里面,柏拉图这样来描述“美的理念”:它总是它所是,没有盈亏变化,不会生成或毁灭,不会生长或减少,而其他美的东西都是因为分有了它的美,而在分有的过程中,其他东西可能会生成毁灭,而这个美的理念却永远不会减损分毫。这个美的理念,才是我们的爱欲在寻求美的过程中最终要达到的目标,一旦你用灵魂或理智之眼看到这个美的理念,之前一切对美的追求就都圆满了。

这就是柏拉图在《会饮》里面讨论到的最高的美,是我们爱欲的最终归宿。我们刚才说,哲学就是爱智慧,在“爱的阶梯”里,柏拉图讲明了这个“智慧”是什么?这个“智慧”就是理念,这些理念才是我们最终要追求和把握的东西。你爱的所有对象都是美的东西,最后你发现了最美的“美本身”,当然会奋不顾身地扑上去爱它。这种爱类似你找到自己另一半的感觉,但是在柏拉图看来,强度更甚。面对另一半,你会希望尽可能长久地跟他生活在一起,甚至想和他生下后代。面对美的理念也是同样的感觉,你总是想要尽可能长地和它在一起,用理智之眼去凝视它、去欣赏它,甚至想要用自己的灵魂与它结合,生下孩子,也就是生下我们灵魂中的知识。

你可能注意到了,我在这里从“苏格拉底”转到了“柏拉图”以及“柏拉图主义”,因为学者们都同意,这个“理念论”并不是苏格拉底本人提出的理论,而是柏拉图对老师的发展。苏格拉底总是在问“什么是勇敢?”“什么是虔诚?”这样一些关于定义、关于本质的问题,但是终其一生也没有得到确定的答案,直到生命的尽头,在法庭上为自己申辩的时候,依然是一个“我自知我无知”的状态。而“理念论”就是柏拉图对苏格拉底提出的这些问题的回答。我们周围的这个不断流变的世界里面没有真正确定的本质,而“理念”就是那些可感事物的定义和本质,可感事物并不具有完全的存在性,它们都是因为分有了相应的理念,才成为一个存在的事物,并且具备了相应的性质。

到这里,我们就讲完了苏格拉底的演讲,我们来简单总结一下。苏格拉底在正式开始演讲之前,先揭示了阿伽通演讲中的错误,指出爱神并不是最年轻、最美貌、最优雅、最具有各种德性的,他甚至都不是神,而是一个精灵。他继承了父亲丰足和母亲贫乏的双重特征,是一个在神和人之间的居间者,在智慧与无知之间的居间者,他始终在追求美好的东西,尤其是在追求智慧,因此就是一个最字面意义上的“哲学家”——爱智慧者。

之后苏格拉底讲到了爱洛斯对人类的重大意义,他能从肉体和灵魂两个层面,解决在有朽的存在与对不朽的渴望之间的张力。最后,苏格拉底讲了著名的“爱的阶梯”,引出了“美的理念”作为爱欲的最终归宿。这个理论是柏拉图借苏格拉底之口说出来的,但并不是苏格拉底本人的理论,而是可以看作柏拉图对苏格拉底一生探求的那个难题给出的自己的答案。

苏格拉底讲完之后,现场再次爆发出巨大的掌声。就在这个时候,《会饮》的最后一位主角出现了,他就是大名鼎鼎的阿尔西比亚德,他当时三十四五岁,是雅典的将军,同时也是雅典人的宠儿。他出身望族,堪称雅典最帅的人,拥有高超的演讲技巧,还在奥林匹克运动会上给雅典赢了很多荣誉,他是那个时候雅典最有前途的政治家。他太过完美,因此雅典人对他的热爱甚至到了“害怕”的地步,怕他有朝一日会独揽政治大权,成为雅典的独裁者。

阿尔西比亚德已经在别处喝得醉醺醺的了,是被人搀扶着来到阿伽通这里的。他也是来庆祝阿伽通赢得悲剧竞赛的,但是落座之后惊讶地发现苏格拉底也在这里,而且就坐在和他年纪差不多,也非常美貌的阿伽通身边。于是他醋意盎然地说了一大通,抨击苏格拉底的“装样子”,同时也赞美苏格拉底的各种德性,尤其品评了苏格拉底本人的爱欲。

阿尔西比亚德把苏格拉底比作希腊神话里的塞勒努斯神(Silenus),这个神看起来很丑,大腹便便,还秃顶,苏格拉底长得确实有点像他。雅典有一种塞勒努斯的神像,外表看着很丑,但是肚子里藏着很多漂亮的、用金子做的小雕像。他说苏格拉底就是这样一个人,平时看起来脏兮兮的有点恶心,好像还总是说一些疯言疯语,但是他的头脑里装满了美好的东西,假如你可以跟他谈话,可以让他把这些东西都释放出来,他就会给你无限的教义。

之后,阿尔西比亚德又把苏格拉底比作神话里的塞壬女妖(Siren),她们有着女人漂亮的面庞和鸟的翅膀,她们飞在海上、唱着歌,诱惑那些水手,让他们放弃自己的工作,使船触礁,然后把他们吃掉。

在阿尔西比亚德看来,苏格拉底就有塞壬女妖的本领,他只要和苏格拉底谈话,就会泪流满面,没有办法自控,就会想要放弃自己现在孜孜以求的荣誉和抱负。他说,全世界只有苏格拉底一个人,能够让他意识到,这些政治事务其实一钱不值,应该观照自己的灵魂。因此他会泪流满面,每次都恨不得洗心革面,重新做人。但是只要一离开苏格拉底,他就又回到了自己热爱和习惯的政治生活里,沉浸在人们对他山呼海啸般的顶礼膜拜之中。在这个意义上,阿尔西比亚德总是处于一种近乎分裂的状态:他的政治野心极其强大,他不想听苏格拉底的话,想要逃离苏格拉底的影响;但是另一方面,苏格拉底的教导又如此美妙,阿尔西比亚德又禁不住想要听他说话,想要跟他在一起。他说,“我会盼着苏格拉底死去,这样就没有人再让我如此痛苦;但同时我也知道,假如他真的死了,我会生活得更糟糕!”

随后,阿尔西比亚德半认真半戏谑地指责苏格拉底的“装样子”(eirōneia),指责苏格拉底对自己的“侮辱”,从这里我们可以看到苏格拉底“爱欲”的本质。苏格拉底总是说自己充满爱欲,热爱美丽的青年,一见到漂亮的男孩子就走不动道儿。阿尔西比亚德以为苏格拉底喜欢的是男孩子的“色相”,因此曾经试图“色诱”苏格拉底,认为这样苏格拉底就会教给他更多美好的东西,甚至是让苏格拉底归他一个人所有。

在解读《会饮》的前面一部分里,我们讲过雅典同性之间的爱欲关系,作为年长的一方,爱者可以无所不用其极地去追求年轻的被爱者;而被爱者则应该保持矜持。阿尔西比亚德曾经是雅典最英俊的男孩,让无数雅典人垂涎欲滴。但是在苏格拉底面前,他甚至放弃了被爱者的自尊,主动去勾搭年长的苏格拉底。

有一次他去找苏格拉底聊天,并且打发走了自己的奴隶,但是聊完了什么事都没有发生。第二次在运动场,他赤身裸体和苏格拉底一起锻炼身体,苏格拉底依然不为所动,锻炼完了聊聊天又走了。第三次,他请苏格拉底来到他家,和苏格拉底共进晚餐,但是苏格拉底吃完饭又走了,还是什么都没有发生。最后一次,阿尔西比亚德使出了浑身解数,他又把苏格拉底请到家里吃饭,又特意准备了一大堆的哲学问题,跟苏格拉底聊,一直聊到半夜,然后就留苏格拉底在他家过夜,苏格拉底也并不拒绝。夜里阿尔西比亚德躺在苏格拉底身边,盖上了同一条毯子,甚至抱住了苏格拉底,但是即便如此,结果依然什么都没有发生。阿尔西比亚德感觉受到了奇耻大辱:我可是雅典最帅的青年,有那么多人排着队追求我,对我献殷勤,我现在如此厚颜无耻地去追求你,甚至已经投怀送抱,结果居然还被你拒绝了?!

苏格拉底虽然总是宣称自己一见到美少年就会爱上他们,但是从阿尔西比亚德追求苏格拉底的这场惨败来看,我们可以看到,苏格拉底对美少年的爱欲,和一般意义上的爱欲完全不是一回事。就像我们前面讲的“爱的阶梯”里说的,苏格拉底的爱欲是灵魂意义上的爱欲,他只是想要教育年轻人,让他们变好,而对他们的身体毫无兴趣。苏格拉底总是把爱欲挂在嘴边,见到美少年就想跟他们聊天,其实只是为了教育他们去关心自己的灵魂和各种德性。这样看来,当一个人作为爱智慧者,也就是哲学家,达到了“爱的阶梯”更高的阶段,就会对其他人产生一种悲悯之情,同时也希望他们能够跟随自己一起上升。

阿尔西比亚德在他醋意盎然的演讲里,赞美了苏格拉底的为人和他作为老师对年轻人的巨大影响,同时也侧面反映了苏格拉底自己的爱欲。苏格拉底本人的爱欲早已经超出了“爱的阶梯”的最低阶段,就算没有达到“理念”——因为那其实是柏拉图的理论,至少也达到了对灵魂和普遍性的知识的热爱,他爱那些年轻人完全是出于想要教育他们,提升他们灵魂的目的。

最后,我们来谈谈“柏拉图式的爱”(Platonic love)这个著名的说法。今天我们用这个词的时候,通常指的是异性之间的爱慕,没有身体上的欲望,只有精神上的相互吸引。“柏拉图式的爱”(amor platonicus)这个说法最早是文艺复兴时候的柏拉主义者斐奇诺(Marsilio Ficino, 1433–1499)发明的。这个词在斐奇诺那里指的是,他所建立的柏拉图学园的同仁之间的感情,这种感情把这个学园团结在一起,并且把他们最终引向上帝。

人们对“柏拉图式的爱”通常的理解,既有在柏拉图那里的依据,但同时又离柏拉图的原意相差甚远。说它有依据是因为,这个理解里面包括了“非肉体”,或者说精神性这个重要的层面;说它相去甚远是因为“柏拉图式的爱”其实并不是异性之间的爱慕,甚至不是人与人之间的爱慕,而是你对智慧的爱,对理念知识的爱,那个才是柏拉图最高意义上的爱。开玩笑地说,如果一对情侣没有肉体上的欲望,精神上相互吸引,并且在一起主要是为了更好地研读柏拉图的著作,那么他们之间的爱欲或许就可以被称为“柏拉图式的爱”了!

以上就是《会饮》下部分的解读,我们来回顾一下。

首先,苏格拉底在他自己关于爱洛斯的演讲里,纠正了之前几位演讲者,说爱洛斯并不是神,而是一个在神与人之间的精灵,处在丰足与贫乏之间,智慧与无知之间,他就是苏格拉底这个哲学家的写照。爱欲对人来讲意义重大,因为它可以从肉体和精神上满足我们追求不朽的渴望。在苏格拉底演讲的最后,他讲到了著名的“爱的阶梯”,并且把理念,特别是美的理念,放到了这个阶梯的最高处,作为我们“爱”的终极对象。需要特别注意,这个理念论,并不是苏格拉底本人的理论,而是柏拉图针对苏格拉底提出的定义和本质的问题,对老师思想的发展。

第二,我们解读了《会饮》中的最后一个演讲,阿尔西比亚德对苏格拉底醋意盎然的赞美。让我们看到了苏格拉底对年轻人的巨大影响,同时也理解了苏格拉底总是挂在嘴边的爱欲,其实已经超出了对年轻人身体的兴趣,而只是关心他们的灵魂。

最后,我们谈到了著名“柏拉图式的爱”原本的意思,以及今天对这个词的理解,一方面遵循了另一方面又背离了原初的意义。“柏拉图式的爱”在柏拉图那里,其实并不是人与人之间的精神上的契合和爱慕,而是人对于理念知识的爱。

《会饮》堪称西方哲学理解爱欲问题的最早经典,加上阿尔西比亚德在内的七个演讲者,对“爱欲”这个我们生活中谜一般的永恒现象做出了万花筒般的解读,每个人的演讲都洞悉了“爱欲”的部分真理,给我们留下了值得玩味的内容。

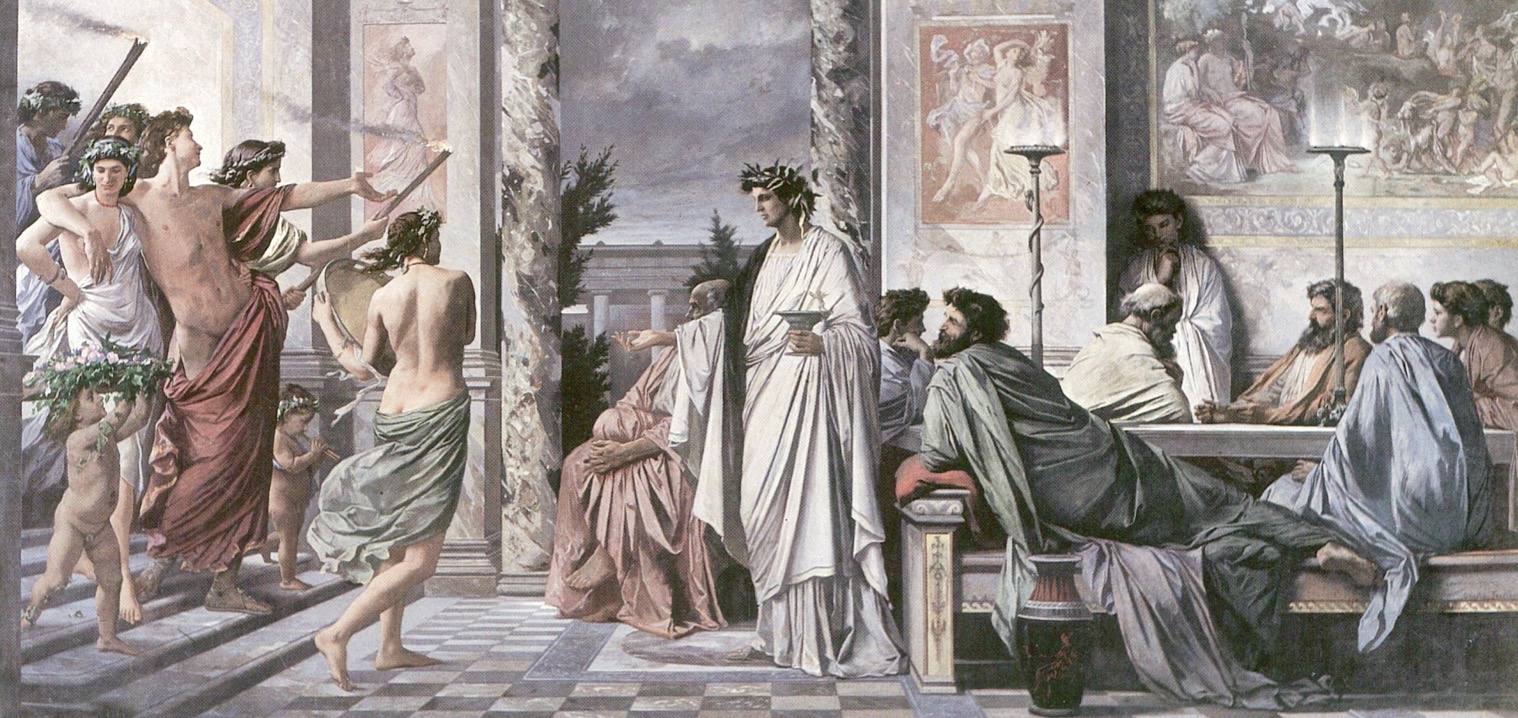

《会饮》也堪称对人类文化史影响最大的古希腊哲学著作,它为一代又一代哲人、文人、艺术家思考和表现“爱欲”提供了最好的起点和资源。比如色诺芬和亚里士多德都写过同名的作品,早期基督教思想家用“爱的阶梯”描述灵魂上升到天国的过程;希腊化时期和文艺复兴时期的很多小说作品都直接化用了《会饮》的结构和主题,它还影响了浪漫主义诗人雪莱等人的诗歌创作;《会饮》还出乎意料地影响了当代美国关于同性恋的法庭辩论和法律理论。在今天的文稿里,我为你放上了德国画家费尔巴赫的著名作品《会饮》,它描绘的就是喝得醉醺醺的阿尔西比亚德闯入这场宴会时的场景。

撰稿:刘玮脑图:摩西转述:杰克糖