《人类理解研究》 刘玮解读

《人类理解研究》| 刘玮解读

关于作者

大卫·休谟,苏格兰哲学家、历史学家、经济学家,苏格兰启蒙运动中最重要的旗手,写著了《人性论》《人类理解研究》《道德原则研究》《英格兰史》等哲学和史学史上的重要著作。

关于本书

《人类理解研究》是现代经验主义哲学的一部杰作。休谟将实验哲学的方法和经验主义的原则贯彻到底,得出了带有怀疑主义的结论:人类自认为拥有的关于世界的知识大都是不可靠的,但这就是我们作为人能够得到的全部。他在哲学史上第一次系统质疑了因果关系和归纳法的有效性,从而对哲学和科学产生了颠覆性的影响。

核心内容

休谟在28岁时出版的天才之作《人性论》并未获得成功,随后他磨练自己的写作技巧,之后将其中的核心内容写成《人类理解研究》和《道德原则研究》,大获成功。休谟也成为哲学史上少有的能把深刻的哲学思想与漂亮的散文体结合到一起的典范。

你好,欢迎“每天听本书”。这期为你解读的书是英国哲学家大卫·休谟的《人类理解研究》。在这本书里,休谟回答了一个重要的问题,“靠着人类的理解能力,我们究竟可以认识到哪些关于世界的知识”?他给出的答案相当悲观:大多数我们认为的关于世界的知识都是不可靠的,但这就是我们能够得到的全部。因为这个令人惊讶和困扰的结论,休谟成为了哲学史上一个地标式的人物,之后的几百年里,哲学家们只要谈起人类的认识和知识,都不能不去谈论休谟的这个结论,并且给出自己的评判。

在开始解读《人类理解研究》这本书之前,我们来稍微了解一下休谟。休谟出生在苏格兰一个还算殷实的家庭。在他很小的时候,母亲就发现他心智过人。家里人一直认为休谟长大了可以做律师,可是他一想起律师这个行业就觉得反胃,反而决意要做一个以写书为生的哲学家。在28岁的时候,休谟出版了自己的第一本著作《人性论》,这本书如今被认为是哲学史上的天才之作,但是刚出版的时候却没有引起什么反响。幸好休谟没有就此放弃,他意识到问题可能不是出在他的主张本身,而在于他表达自己的方式,之后他开始刻意练习,撰写更加晓畅的英文,并且凭借一系列关于历史、政治、宗教问题的散文名声大噪,成了当时最受欢迎的作家。

有了这样的基础,休谟又把《人性论》当中的核心想法重新整理加工,出版了两本著作,一本就是我们现在解读的《人类理解研究》,讨论人类如何获得知识,另一本叫作《道德原则研究》,讨论人类如何获得道德。不出意外,这一次果然是大获成功。

如果我们看看整个哲学史,哲学家们通常都不怕自己文风晦涩难懂,也不怕自己曲高和寡,而休谟却少有的,能把深刻的哲学思想和漂亮的散文体结合到一起,他也成了少有的靠哲学写作发财致富的人。他一辈子没有在任何大学或者研究机构任职,就是凭借妙笔生花,成就了在全欧洲的声誉。在成名之后,出版商央求他继续写书,休谟却回信婉拒,说自己太老、太胖、太懒,也太有钱了,只想过点清闲的好日子。这么看来,也不是每一个哲学家都有穷天地之理的使命感,休谟这种随意潇洒和诙谐幽默的性格也是别具一格。

但是,休谟对于自己思想的随意却不妨碍他吸引大量忠实的粉丝,对他推崇备至的粉丝名单中有被称为“经济学之父”的亚当·斯密、法国启蒙运动的泰斗伏尔泰、《罗马帝国衰亡史》的作者爱德华·吉本、进化论的提出者达尔文、德国哲学家叔本华,甚至连爱因斯坦都说他的狭义相对论受到了休谟的启发。人们对于休谟的狂热追捧一直延续到今天。2009到2013年间,纽约大学访问了2500名世界各个大学哲学系的教授和研究生,调查“在所有过世的哲学家中,哪一位的观点让他们最有同感”,休谟以高票位居榜首。

下面,我们就来看看休谟为什么会有这么大的魅力。我会为你解读四个问题。第一,休谟的哲学研究方式有什么独特之处?在这部分我们来说说他的“实验哲学方法”。第二,我们来谈谈休谟标志性的“经验主义哲学”的基本内容。第三,我们来看看休谟的经验主义有多大的颠覆作用,我会为你解读休谟如何否认“因果关系”的真实性。最后,休谟的认识论常常被视为怀疑主义,也就是怀疑人类是否可能获得真正意义上的知识,我们又应该如何看待休谟的这种怀疑主义?

首先,我们来看看休谟立志要从事的是一种什么样的哲学事业,也就是休谟采用的“实验哲学”的研究方法。说到这儿,我们就得说说牛顿对于休谟的影响了。休谟说,在很长一段时间内,天文学家只满足于记录天体的运行和秩序。而牛顿却发现了天体的运行和世间万物的运行是一样的,遵循着严格的规律,而且同一套科学规律既可以解释远在天空中的星体运行,也可以解释自己身边的事物和现象。休谟被这样的理论深深折服,深信我们应该把同样的研究原则和方法带入到对人类心灵的研究之中。

纵观人类历史,我们对于自己的观察和经验都不少,那为什么两千多年来,哲学家对于人性的研究停滞不前呢?在休谟看来,以前的哲学中充斥着无穷无尽的争论,哲学家们提出一套一套的系统理论,但问题是这些理论总是假设性的,很少建立在牢固的经验观察之上。比如讨论人类的认识和道德时,哲学家们往往是一拍脑袋,靠着自己想象和创意,琢磨出一个主意,然后就如获至宝,把这个主意扩展成一个体系,然后就拿来当作真理了。这种思考习惯衍生出形形色色的关于人性的形而上学和神学理论,这些理论宣称自己掌握了关于人性最深刻、最根本的真理,而这些真理往往抽象玄妙,让人无法理解,但似懂非懂的感觉反而加剧了人们对这些理论的崇拜之情。在休谟看来,这些哲学理论不但不能帮助我们更好地理解人性,反而把人性变成了一个无法理解的话题。

因此休谟希望开启一条新的哲学道路,在自己的哲学方法中真正遵循牛顿式的科学方法,不做任何没有经验和事实基础的假设,排斥所有没有被实验观察验证过的系统学说。休谟认为,对于人类认识和理解能力的研究,甚至不能首先预设一个真实存在的外部世界,然后设想人类如何通过自己的认识能力,去把握这个世界。相反,对于人类认识和理解能力的哲学研究,要始于单纯地描绘人们的理解行为,在这些观察和经验之上,再试图解释我们为什么会相信那些我们相信的东西。从这个路径出发,对于人性的哲学研究应该类似于某种心灵解剖学或者思维地理学。它开始于人类认知行为当中最直接、最常见、最简单的现象,观察它们如何产生,然后又按照一种什么样的原则和路径形成了更复杂的想法,最终产生了人类思维中的所有内容。休谟认为在这个过程中,我们可以找出人类理解能力所遵循的规律和法则,就像牛顿为自然世界的运行给出的三大定律一样。

这就是我们要解读的第一点。休谟和现代的培根、笛卡尔等等很多哲学家一样,也有着重新塑造哲学的雄心。但是与之前的哲学家不同,休谟认为,要真正把握人类的认知和理解行为,我们不能做一些没有经验事实根据的假设,更不能把这些本来就没有根据的假设无端地系统化,而是要像自然科学家那样,仔细描绘最基本、最常见的认知行为,从里面总结出解释这些行为的原则和规律,就像牛顿发现物理现象背后的定律一样。休谟的这种哲学方法被称为“实验哲学”的方法。

那么,根据休谟的这种研究方法,他如何解释人类的理解和知识呢?接下来,我们就进入这期音频的第二点,为你讲讲休谟基于这套实验哲学方法,得出的经验主义认识论。“认识论”也可以叫“知识论”,是哲学里的一个分支,主要讲的就是关于“知识”的问题,关心“知识是什么”“人是如何获得知识的”“在什么情况下我们可以知道一些东西”之类的问题。在《人类理解研究》的主体部分,休谟为我们提供了从经验角度出发所理解的认识论。

在休谟看来,人类的知觉中包含两类内容,一类叫做“印象”,另一类叫作“观念”。“印象”来自外在世界给我们造成的直接感受,比如看到红色的花、被火烧到的疼痛、被人冒犯的愤怒等等。而第二种知觉,也就是“观念”,来自内在的认知能力,比如记忆或者想象对于“印象”的回忆和进一步的加工处理:我回忆昨天被人冒犯的愤怒,或者展望明天要去吃的一顿大餐。休谟认为,在印象和观念这两种内容之间并没有什么本质性的差别,差别仅仅在于它们的强度和活力。前一种总是更加活跃,更加鲜活,因为印象来自对我们知觉的直接刺激。

同时,在简单基本的“印象”和简单基本的“观念”之间存在着某种联系。我们每个人都有这种经验,那就是感受到被火烧到的痛苦时,脑子里会留下关于这个印象的观念,也就是对于“疼痛”的一些想法和理解。相似的观念和印象总是成对出现,它们之间必然有着某种联系。问题是,到底是先有观念还是先有印象呢?是哪一个导致了另一个的出现呢?这也是整个现代哲学认识论里最核心的争论。这个争论也把现代哲学家分成了两类,理性主义者认为先有头脑中的观念,然后才产生了经验中的印象;而经验主义者则认为,必然是先有经验中的印象,然后才会有头脑中的观念。

休谟是经验主义的代表。他认为,很显然,如果我们想要让一个孩子学到“菠萝的味道”这个观念,那么最直接的做法就是让他尝一尝菠萝,对菠萝味道的直接感受,也就是知觉印象,会让孩子产生“菠萝的味道”的观念。这种例子证明了印象确实可以成为观念产生的原因。那么印象是观念产生不可或缺的原因吗?休谟认为是的,因为天生失明的盲人没有颜色这种东西的印象,他也就不可能拥有“颜色”这种观念。因此,我们也有理由认为“印象”是“观念”的必要条件,每一个观念背后总是有导致它产生的印象。

对于人类知觉内容的分类和它们之间关系的讨论是休谟经验主义认识论的基础。他的观点是:所有的人类知觉内容,要不直接来自于经验感受,这就是他说的“印象”;要不就是从经验感受中产生,这就是他说的“观念”。这样看来,经验感受就是所有人类认识内容的唯一来源,因此休谟是一个非常彻底的经验主义者。

在这里,你可能会说,我们的观念中总有一些东西,在现实中并不存在啊?比如我们很熟悉的“龙”这个观念。我们肯定不能说,龙是通过直接的经验感受成为人的认知内容的,但是我们又确实拥有龙这样的观念。对此休谟又会如何解释呢?休谟认为,想象力再丰富的人,他的想象也是有限的,人类常常用想象把观念中来自印象的内容进行拆分组合,从而产生新的观念,但是说到底,所有新观念的原始材料也还是来自最直接的印象。比如“龙”这个观念就是我们拆分重组了蛇、鱼、鹿等等其他动物的印象。这样看来,人类所有的认识内容,最终还是来自于经验印象。

此外,休谟还指出,“观念”除了对“印象”进行简单的临摹之外,还有其他的产生方式。设想一下,如果一个印象仅仅只有以“简单临摹”的方式产生一个观念的话,我们的脑子将会是多么的混乱。比如我们看到黑色的云彩,形成“阴天”的观念;雨滴打到身上,形成“下雨”的观念;踩到地上的一滩水里,产生“积水”的概念。这些印象随意出现,在我们的头脑中产生了相应的观念。观念就好像印象在我们的思想中留下的一帧一帧的胶片,假如这些观念之间没有什么有效的联系,那么恐怕我们的脑子就会像一个不断跳针的唱片,全是噪音,完全不能播放完整的乐曲。

因此休谟认为,不同的观念之间还遵循某些联系原则,这些原则解释了前后相接的各个观念之间存在的关系。经过对人类经验的观察和分类,休谟确定了三种基本的原则,它们分别是相似关系,时间或空间中的接近关系,以及因果关系。一个人给你看一张朋友的照片,你就能想起这个朋友,那是因为这个照片给你带来的观念和朋友的观念是相似的;如果我让你想2008年,你可能会想起北京奥运会,那是因为这两个观念在时间上十分接近;如果我告诉你刚刚下了一场暴雨,你就会想起满地的积水,那是因为前者的观念是后者产生的原因。

但是休谟提醒我们,观念与观念之间的联系,多多少少是脱离了经验感受的。前面我们说到,经验感受产生的“印象”和“观念”之间有着紧密的对应关系,而观念之间依靠那三个原则产生的联系就要松散很多了,比如2008年的观念也可能让你想起“汶川地震”。这些观念间的联系在休谟看来算得上是一种隐秘的纽带,我们的思维和心灵,天生就会根据这些原则在观念之间搭建起桥梁。在一个观念出现之后,第二个观念就会出现,这也让我们能够更合理,更加前后一致地去进行有效的思考。同时我们还要看到,因为这些在观念之间必然会产生的联系,正是人类理解行为的基石。

上面就是我为你解读的第二点,休谟通过实验哲学的方法构建起来的经验主义认识论的基本形态。在休谟看来,所有的人类知觉内容可以被划入到两个范畴:来自于直接经验感受的“印象”,以及根据临摹原则形成的“观念”。前者是后者的充分和必要条件,人类所有的认知内容,说到底都来源于经验感受。同时,观念和观念之间通过相似关系,时间或空间中的接近关系,以及因果关系产生关联。这些关联是我们心灵的习惯,也是人类认知的基本事实。

接下来,我们就来看看这三种心灵习惯里面最重要的一个“因果关系”,从这里,我们可以看到休谟的经验主义对传统哲学的批判有多么深刻和彻底。

休谟对于因果关系的讨论,以及和这个问题密切相关的对“归纳法”的讨论,是休谟经验主义认识论里面最有特色的部分,也是他的哲学最具有批判力度的部分。

我们都知道,因果关系是人类理解世界的一个至关重要的思维手段,我们几乎无时无刻不在使用着“因为……所以……”这样的语言,比如因为温度升高,金属的体积会膨胀;或者因为摄入大量的盐,所以人会脱水。这些说法在两个事件之间建立起了因果关系,让前者成为后者的解释。我们可以说,整个人类的科学知识都是一种因果关系的表达。

那么,休谟是怎么看待因果关系的呢?休谟认为,在观念之间存在的三种关系中,因果关系是距离经验印象最远的一种,这种关系甚至完全没有直接对应的、能够让人察觉到的经验感受,因此根据前面的经验主义原则,这种关系是非常靠不住的。不过在具体讨论这个颠覆性的结论之前,我们需要先看看休谟对知识的分类。

在休谟看来,人类的知识可以分成两类,一类是“观念间的关系”,另一类是“实际发生的事情之间的关系”。所谓“观念间的关系”,只需要通过思考不同观念之间的关系就可以获得,比如“所有的单身汉都没有伴侣”这个说法我们只需要考察“单身汉”和“伴侣”这两个观念之间的关系就可以得到的知识。这样的知识还包括数学和逻辑等等,比如2+2=4,或者 A 与非 A 不能同时为真。这种知识被休谟说成是“证明性的知识”或者“必然的知识”,因为在这些观念之间的联结是确定无疑的。

还有另一种知识,这类知识反映的是“实际发生的事情之间的关系”,也就是我们绝大多数的常识和科学知识,比如“盐吃多了会导致脱水”,这个结论是不能仅仅通过分析“盐”和“脱水”这两个观念的来源和含义就弄明白的,换句话说,如果没有对于这些事实现象的经验,我们仅仅依靠概念分析,找不到实际发生的事情之间的关系。下面想想,我们在这个现象里都观察到了什么?

我们观察到了,张三盐吃多了,他脱水了,李四盐吃多了,他脱水了,王五盐吃多了,他也脱水了等等,这就是我们的感觉印象给我们的东西。在这些现象中,我们能通过经验得到“导致”或者“原因”这个印象吗?恐怕没有。如果没有,那么“导致”或者“原因”,就必然不是一个直接的经验印象,而只能是一个“观念”,而且不是有直接经验印象对应物的直接观念,它只能来自简单观念之间的某种联结。这种联结可能和时间上的前后毗邻有关,因为张三、李四、王五,都是在吃多了盐之后很快就出现脱水症状的;还可能和相似性有关,张三、李四、王五都出现了相同的症状,于是我们的头脑就给出了一个在经验印象和简单观念中都没有的新的观念,“导致”或者“原因”,用这个观念来解释那些简单观念之间的联结方式,于是得出了“盐吃多了会导致脱水”的观念。

那么,因果关系所反应的观念之间的联结,是不是像我们认为的那么具有必然性呢?休谟认为,当然不是。因果关系所把握的知识是一种“或然性的知识”,也就是说这种关系永远带着可能性和不确定性。因为这种知识的获得总是与“归纳”有关,我们看到了事物之间具有稳定的在时间或空间上的前后相继,于是得出了“导致”或“原因”的观念。但是不管这些事物在之前多么稳定地出现了多少次,也还是不能100%地保证,下次出现依然如此。

归纳法就是要从个别的事物,上升到普遍的事物,但是从逻辑上讲,“个别”与“普遍”之间存在着一个无法跨越的巨大鸿沟。就好像我们看到了99只白天鹅之后,也还是不能确定第100只天鹅会不会是“黑天鹅”。基于个别的现象,我们最多只能说普遍“或许是这样的”“很可能是这样的”。即便是“盐吃多了会导致脱水”,甚至“太阳明天会照常升起”这种看起来可能性极高的命题,也只是或然性的命题,有人可能会对盐的脱水效果免疫,太阳有可能会在明天毁灭,虽然这种概率极小,但是在理论上不可能彻底排除。严格地说,因果推理不能帮助我们必然地预见到结果,而只能帮助我们合理地预期某一个结果的发生。我们不可能像说2+2=4那样确定地说“太阳明天一定会照常升起”,而只能说“太阳明天很可能会照常升起”。

到这里我们就看到了,如果把前面一部分讲到的休谟的经验主义认识论贯彻到底,那么我们就必须承认,我们每天都在使用的“因果关系”其实并不是事物和事物之间一种客观存在的必然关系,而只是人的心灵习惯性地用“原因”这样的观念,给其他观念建立联系。但是这种做法深深地植根在人的本性之中,既自然而然又根深蒂固,于是我们就会误认为它反映了一种客观存在的关系。

这个结论无疑给现代科学带来了巨大的挑战,就算是休谟非常崇拜的牛顿物理学也不能幸免。因为人们通常认为,现代科学是建立在经验观察和归纳推理基础上的,是基于经验观察的因果推理。但是如果休谟是对的,因果推理反映的仅仅是人类在处理经验观察时的习惯做法,而并不反映事件之间的必然关联,那么科学知识就永远不可能是确定有效的。这就是休谟为后世哲学家留下两个著名难题,归纳法问题和因果关系问题。

谟通过自己的实验哲学方法,得出的这些彻底的经验主义结论,非常令人惊讶,也产生了非常深远的影响。休谟还用他的这套经验主义,考察了很多重要的哲学和神学概念,比如自由、理性、道德、上帝、奇迹等等。他的这些考察,每一个都极大地挑战了长久以来在哲学史占据显要地位的概念,从根本上动摇了传统哲学对这些概念的处理,为它们提供了和前人截然不同的解读。可以说,他的经验主义所到之处,无不引起一片哗然。比如他还提出了“一个人的持续存在或者说同一性是可疑的”“必然性与自由之间完全没有矛盾”“上帝的存在缺乏有效的证据”等等振聋发聩的论点。无论是休谟自己还是后来的哲学家,都给他的这种认识论贴上了“怀疑主义”的标签,因为按照他的逻辑,休谟几乎可以怀疑一切人类知识,甚至怀疑外部世界的存在。

休谟确实把经验主义的原则推到了极致,从而得出了非常深刻的怀疑主义,但是他的怀疑主义又不同于古希腊的怀疑主义,或者笛卡尔式的怀疑主义。说他的怀疑主义不同于古希腊的怀疑主义,是因为休谟并不主张我们要悬置判断、放弃判断,而是认为做出各种判断,包括因果判断在内,是人类必然的习惯,虽然这些判断大多没有100%的确定性,但是我们依然可以遵循这些习惯生活。

说休谟的怀疑论不同于笛卡尔的怀疑论,是因为笛卡尔通过怀疑最终要确定全部哲学和知识的基础,也就是“我思故我在”的那个著名命题,因此他的怀疑主义也被称为“方法论的怀疑主义”,也就是说他其实并不是真的在怀疑。而休谟认为,知识的大厦不可能建立在一个绝对确定的基础之上,我们所能拥有的仅仅就是基于经验和归纳得出的那些或然性的结论,这就是人性所能给我们的全部。

因此我们通常说休谟的怀疑主义是一种“温和的怀疑主义”,也就是说他清楚地知道人类知识的界限,但是并不因此放弃对知识的追寻,他承认习惯的力量,甚至说“习惯是人生的伟大导师”。康德曾经盛赞休谟“他把我从独断论的迷梦中惊醒”,休谟基于经验主义的怀疑论,以及清醒地面对人类知识界限的勇气,直接启发康德做出了哲学上的“哥白尼革命”,彻底反转了在科学知识中外部世界与人的位置,从“人去认识自然”,转向了“人为自然立法”。

到这里休谟的《人类理解研究》就为你解读完了,再为你总结一下这期音频的几个要点。

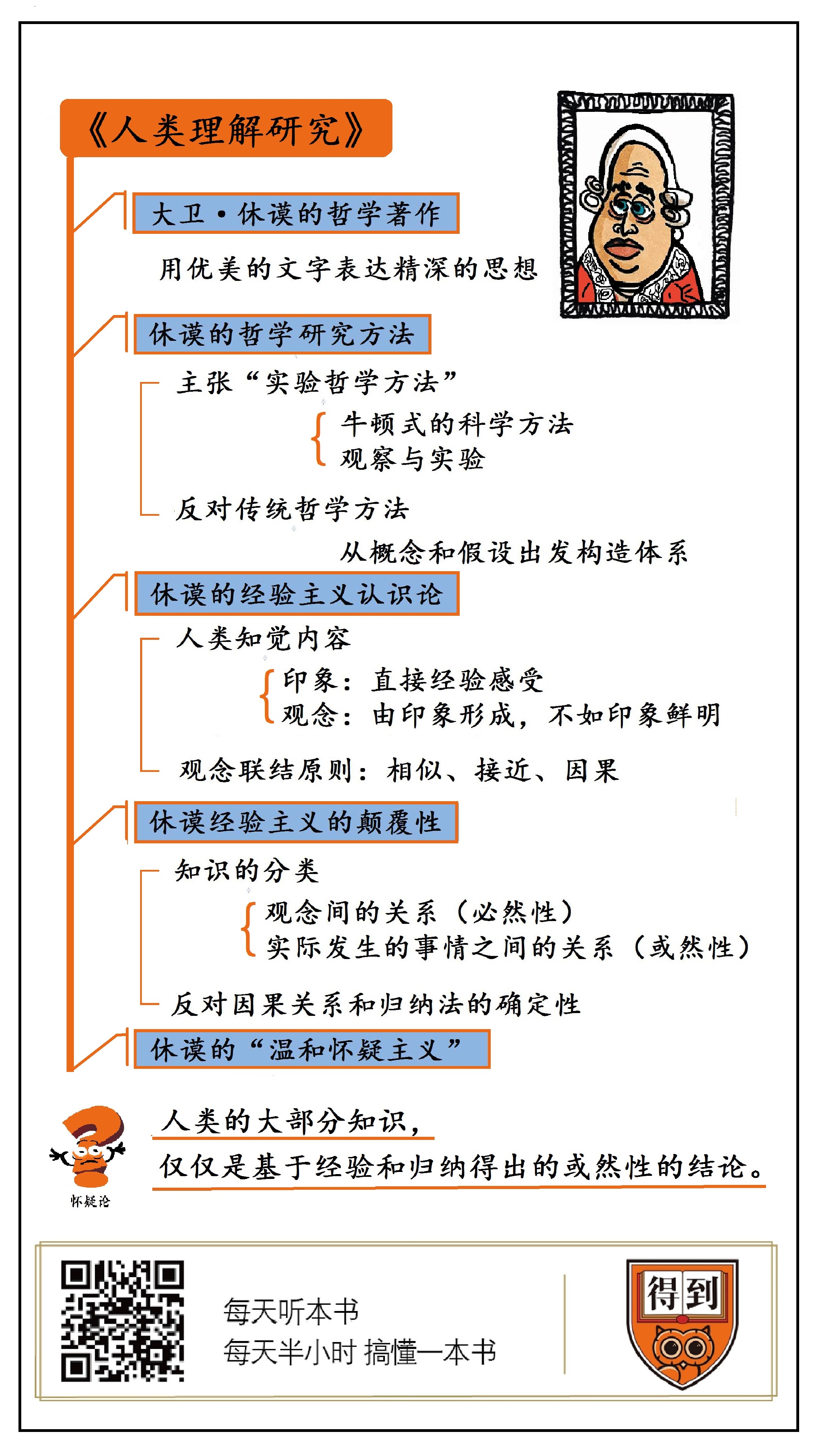

第一,休谟是哲学家里少有的,能够用平易近人的优美文字表达精深的哲学思想的典范。第二,休谟反对传统哲学研究中从概念出发构造体系的基本思路,而是主张用牛顿式的,基于观察和实验的方式来研究哲学。第三,休谟的经验主义认识论,主张人的一切知识最终都来自感觉印象,在感觉印象之上形成的观念,并通过相似关系、时间或空间中的接近关系和因果关系对这些观念进行联结。第四,休谟的经验主义颠覆了因果关系的绝对确定性,和归纳法的绝对有效性,对科学和哲学都产生了巨大的冲击。第五,休谟将现代经验主义推到了极致,他从经验论中得到的怀疑主义甚至宣判了经验主义的死刑,并由此引出了康德的“哥白尼革命”。

最后我想引用休谟在《人类理解研究》全书最后的一段话作为这期音频的结束,再来看看休谟基于经验主义的怀疑论还有多大的破坏力,以及他本人对这种破坏力有着多么清晰的认识。

“如果我们相信了这些原则,当我们在各个图书馆浏览时,会造成什么样的破坏呢?拿起任何一本书……我们都可以问:它包含关于数量和数字方面的任何抽象推理吗?没有。它包含关于事实和存在的任何经验推理吗?没有。那么,我们就把它扔进火里,因为它所能包含的没有别的,只有诡辩和幻想。”

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

休谟认为,要真正把握人类的认知和理解行为,我们不能做一些没有经验事实根据的假设,更不能把这些本来就没有根据的假设无端地系统化,而是要像自然科学家那样,仔细描绘最基本、最常见的认知行为,从里面总结出解释这些行为的原则和规律,就像牛顿发现物理现象背后的定律一样。