《鱼国之谜》 张笑宇解读

《鱼国之谜》| 张笑宇解读

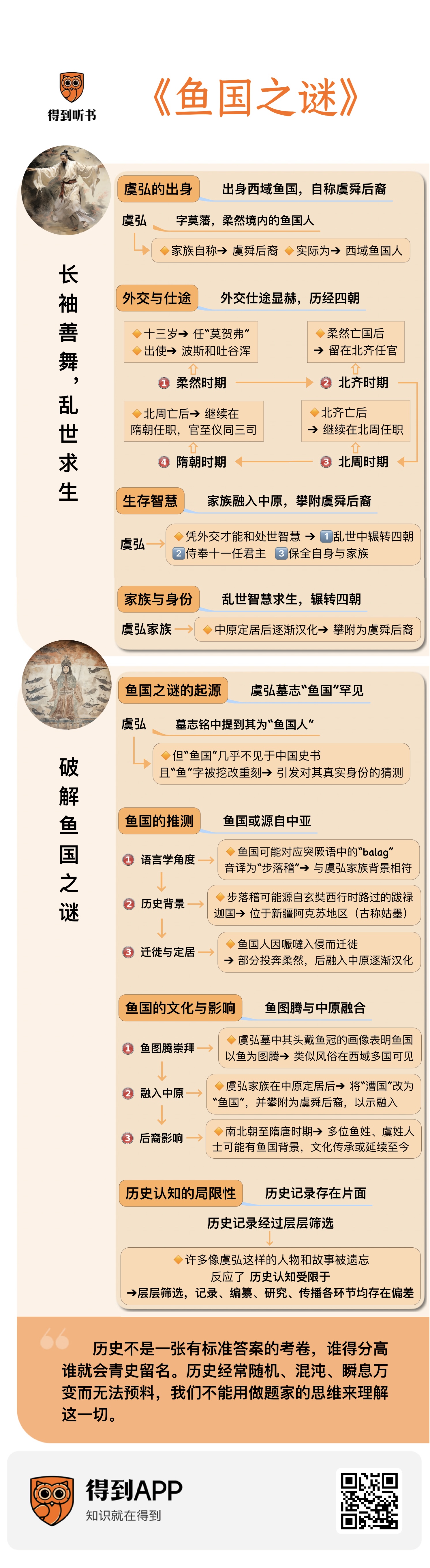

你好,欢迎每天听本书,我是张笑宇。今天为你介绍的这本《鱼国之谜》,其实是一部挺专业的历史考据著作。它的作者是浙江大学历史学院教授冯培红老师,他常年研究敦煌学、中古史和丝路民族史。翻开这本书,你可以看到大量的文献综述,前人论文比较、辨析,甚至还有对墓志上刻字痕迹的探讨。我们并不是历史研究者、考古学工作者,为什么要了解一本这么艰深晦涩的专业著作呢?

这就要从这本书的切入点,也就是1999年山西太原虞弘墓的发现开始说起。虞弘生活的年代大概是南北朝时期。而这个名字,不用问,你肯定没有从历史书中听说过。因为直到这个墓出土之前,我们的历史文献里面压根没有记载这个人。但是这个墓出土之后,我们才惊呼:这么厉害的一个人,史书上居然没有只言片语。那么这位虞弘到底厉害在哪呢?

以前有句老话夸神童,叫做“甘罗十二拜宰相,周瑜七岁调令兵”,你很可能听说过相关的故事。《史记》里面记载,秦国左丞相甘茂的孙子甘罗,十二岁出使赵国,促成赵秦联盟攻燕,被秦始皇拜为上卿。而我们今天说的这位虞弘呢,他是十三岁就做了柔然国的外交官,出使波斯和吐谷浑。因为这是根据他本人墓志铭的记载,所以可靠程度要比甘罗拜相的故事还高一些。他一生可以说相当波澜壮阔,先后任职于柔然、北齐、北周和隋朝,前后侍奉过十一任君主,先做外交官,后来又做都督、刺史、将军,光看级别要比甘罗高很多了。但是听到这,你可能马上就有一个疑问:这么天才的神童,怎么在史书上完全没有留下姓名呢?

这其实是个开放问题,谁也没有板上钉钉的答案。但是我在跟朋友们讨论这个话题时,大概可以听到两种意见。第一种意见说的是,这足可以看出人要想在历史上留名有多难了。你看,这么一个十三岁就当外交官的天才,经历这么多次朝代变迁依然屹立不倒,可见其本身是非常有能力的了。然而要不是他自己的墓志铭出土,我们完全不知道这个人的存在。可见像他这样的人,在历史上是不计其数。正因为表面上看起来很厉害,可实际上没有什么独到之处,所以最终才湮没在史料里。而那些能在历史上留下名字的人,其实个个都比我们想象得厉害几十上百倍。要是没有过人之处,根本不可能被史书记住。

这种意见不能说完全没有道理,可熟悉史料的朋友们就会知道,其实历史上什么样的人能留下名字,什么样的人留不下来,这是很随机的事情,并不是说有能力的人一定会留名,没能力的人一定留不下来。你比如说,明朝皇帝嘉靖有一次差点被宫女用绳子勒死,涉案宫女的姓名在史书上是留下了的,可你说她们有什么过人之处,其实未必。再比如说,2022年一个叫做山上彻也的普通人刺杀了前任日本首相安倍晋三,这个人的名字肯定会上史书,可你要说他的能力比十三岁就做外交官的虞弘强,那也不至于。历史不是一张有标准答案的考卷,谁得分高谁就会青史留名。历史经常随机、混沌、瞬息万变而无法预料,我们不能用做题家的思维来理解这一切。

所以,我个人其实比较赞同第二种解释:这个虞弘之所以没有在史册上留下名字,很可能不是因为他本人的能力不行,而是因为史册本身也是人写的,写史的人本身有自己的偏好,有自己的滤镜,有自己的筛选机制。尤其中国史书的写作者经常是儒家士大夫,他们擅长的是四书五经,而不擅长的内容非常多,比如他们不太懂武器装备和行军打仗,所以中国传统军事史主要其实是政治史,而关于军事的记载有很多不可信;他们也不太懂经商和贸易,所以古代华人参与大航海时代全球贸易的史料在中国典籍里非常少;他们也不太懂科学和技术,所以很多技术史的记录也是有问题的。

其实在中国这片土地上,曾经发生过比传统历史记载丰富十倍、精彩十倍的故事,但是因为记录史料的人没有相关知识背景,所以这些记忆有时只在史册上留下一两句,有时则完全被遗忘了。虞弘的故事,就属于这一种情况。为什么这么说呢?这就是《鱼国之谜》这本书的价值。本书作者冯培红教授通过对虞弘墓的解读和侦破,层层递进推理,向我们展示了一段精彩但又被遗忘的故事。

言归正传。要详细解释这个故事的来龙去脉,我们还是要首先回到虞弘这个人。根据墓志铭的记载和历史学者的还原,虞弘本人是在公元533或534年出生在茹茹国境内,也就是柔然国,“茹茹”是虞弘墓志铭里的用词,下面我们统称为更熟悉的“柔然”。

这个时间点对应中国历史上南北朝时期,由鲜卑族拓跋氏建立的北魏分裂为东西魏,东魏后来被北齐取代,西魏后来被北周取代,北周消灭了北齐,又被外戚杨坚篡位,归于隋朝,这一切都发生在短短半个世纪之内,而虞弘的一生恰好见证了所有的这一切。

墓志铭里说,虞弘家族是虞舜后人在西域繁衍的一支。这里的“虞舜”就是“唐尧虞舜”中的“虞舜”,因为舜是有虞氏,所以虞弘家族其实是在自称舜的后人。这当然不是真的:虞弘的墓志铭里没有太多的汉人特征,反倒是带有大量的波斯和西域的艺术风格。包括他本人的字叫作“莫藩”,经学者考证,这是粟特语mākfarn的音译,意思是“月神的荣光”。这一切都意味着,他本人是西域人,说自己是虞舜的后人,是为了攀附中国传说中的三皇五帝血统,把自己“本地化”。

虞弘本人是西域鱼国人。这里鱼国的鱼,就是金鱼的鱼。至于鱼国指的到底是哪里,我们后文会详细解释,这里先按下不表。虞弘的先祖叫奴栖,是鱼国的领民酋长;父亲叫君陁,一般认为是粟特名字kwnt的音译。这位君陁曾在柔然国担任莫贺去汾、达官,柔然是原始蒙古游牧民族的一支,过去曾经附属于鲜卑拓跋部,公元4世纪末建国。“莫贺去汾”在史料中也作“莫何”“莫贺础”“莫何弗”等,是北亚游牧民族常见的官名,最早是勇武之人的意思,后来成为部落首领的称号。“达官”则是Tarkhan的音译,这是中亚的爵位头衔,在中文史料中也写作“达干”或“答剌汗”。在虞弘的那个年代,“莫贺去汾”这个官职一般是封给外交官的。虞弘后来也做了“莫贺弗”,可见他们是外交官世家。

我们前面说过,虞弘十三岁就被任命为“莫贺弗”,出使波斯和吐谷浑。这个出使目的地非常重要性。为什么这么说呢?因为柔然当时正在进攻大月氏的后裔嚈噠,而嚈噠跟当时的萨珊波斯是死敌。所以柔然派使节前往波斯,就是要联合敌人的敌人,跟张骞通西域联络匈奴的死敌大月氏一样。这个任务非常重要,所以要交给世代有丰富外交经验的虞氏家族来完成。

少年虞弘的外交任务很显然完成得不错,因为墓志铭记载,他很快升官,成为“莫缘”,这也是个北方游牧民族的词汇,原始含义是“富人”,其实就是贵族的意思。随后,柔然又派他出使北齐。但这一次,变故发生了。北齐的文宣皇帝,也就是灭亡了东魏,在中国史书上以残暴嗜杀闻名的高洋把他强行留在了北齐。这之后他便开始了在北齐的任官历程。

虞弘为什么会被高洋强行留下呢?墓志铭上说,这是因为文宣帝即位,气象一新,看重他的才能强行把他留住。但是历史学家推测,这只是借口。高洋本人是个非常变态残暴的统治者,怎么会看重虞弘的文采而留住他呢?这背后真实的原因,很可能是虞弘及其家族的投机自保行为。因为虞弘出使北齐之后三年,柔然国就被突厥可汗攻破亡国了。虞弘本人是柔然国政治世家,又有丰富的国际政治经验和视野,他可能看出柔然气数已尽,于是借着出使北齐的机会就不回国了,这就好比1980年代末有苏联外交官出使美国之后叛逃不回一样。对于熟悉地缘政治环境、一切以利益为先的西域人来说,这并不罕见,毋宁说,这恰恰是他们的一种生存策略和处世智慧。

虞弘投靠北齐之后,一开始并没有得到重用。直到十余年后,漠北的柔然余部跟北齐发生冲突,他才又因为地缘政治和外交上的丰富经验得到起用,担任直突都督、轻车将军和凉州刺史等职务。这里值得注意的是凉州刺史这个职位。凉州就是今天的武威一带,但是按照地理位置来说,这其实是西魏和北周的地盘。在虞弘生活的年代,东魏和北齐其实并没有实际控制凉州。那么东魏和北齐设置凉州是干什么呢?——这其实就是当时的侨胞安置工作,顺带统战意义。因为北魏分裂后,有一批凉州的民众,这里面既有汉人,也有西域胡人,他们归附了东魏和北齐,所以要设一个行政制度来安排他们。这也就解释了为什么虞弘担任这么重要的官职,却不见于史册记载。因为他并不是实际在凉州这个地方做封疆大吏,而是在遥远的东边担任一个统战性质的职官。那么史官写史的时候,当然不会去详细记录他。

北齐仅仅存在了二十七年,就被北周吞并了。虞弘因此又在北周任官。这时他担任的职务一是出使鲜卑轲比能部落的大使,二是兼领并州、代州、介州的乡团,以及检校萨保府的职位。乡团是一种兼具行政自治和军事动员性质的组织,中国历朝历代都有,只不过不一定叫这个名字。《水浒传》里面结寨对抗梁山泊的曾头市和祝家庄,假如得到朝廷收编了,可以自己召集军队消灭盗匪,就是一种乡团。这是中古时代基于农业庄园自然出现的一种准封建机制。因为它们有自组织武装的能力,其实在大一统王朝时期是会被朝廷猜忌的。但南北朝是乱世,朝廷就顾不过来这些了。

除了兼领乡团以外,虞弘还担任检校萨保府。这个职位就更有意思了。萨保是源于中亚商业民族粟特人的一个官职。粟特人发源于阿姆河和锡尔河之间的泽拉夫尚河谷地区,大致在今天的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦境内。他们长期在丝绸之路上从事商业,号称“中亚的犹太人”。因为中亚区域的商路要穿越沙漠和雪山,有时还会遇到盗匪侵袭,所以商队要在军事和宗教领袖的带领下自保,这个领袖就叫做“萨保”。后来西域胡商来到中国做生意的规模越来越大,中国从魏晋南北朝到唐宋时代就会针对胡商设立一个“萨保府”,任命朝廷信得过的西域人做首领,掌管胡商事务。胡商自己内部的事务,按照胡商内部的习惯法来处理;如果胡商和汉人发生纠纷,那么朝廷会把萨保找来,协商处理。虞弘这个西域政治家,因此得到北周朝廷的重用。

北周灭亡北齐之后,只过了三年,就被外戚杨坚篡权建立的隋朝取代。虞弘最后的人生也就是在隋朝继续任官。这一时期他已经做到了仪同三司的职位。仪同三司的位阶在王公之下,三品之上,可以说是非常高的级别了。虞弘最终于开皇十二年,也就是公元592年在并州家中去世,享年59岁。

虞弘一生辗转于柔然、北齐、北周、隋代四朝,侍奉了前后十一任君主,出使波斯、安息、大月氏、吐谷浑、北齐等国,搞过外交,管过内政,见识过大风大浪,也曾经见风使舵。他的一生并没有那么光彩,但至少也算在乱世中苟全了自己的生命、地位与财富,保护了家人和宗族的平安。毕竟,他的背后没有一个强大的祖国,一切都需要靠自己在瞬息万变的时局中左右逢源的本事。也许他奋斗一生,终未在史书上留下姓名,但相比起那千千万万在洪流中被历史车轮碾过的普通人来说,这已算得上可望而不可即的成就了。

虞弘的一生早已结束。但随着虞弘墓志的出土,历史悬疑的侦破才刚刚开始。根据墓志铭,虞弘本人是鱼国人,但是这里的“鱼”字很明显是被挖改重刻过的。这个“鱼国”几乎不见于中国史书的记载,它到底在哪里,虞弘后人为什么又要挖改重刻这个字,虞弘的身世中,到底有什么难言之隐,需要被删改掩盖呢?这就是《鱼国之谜》一书要侦破的历史悬案。

首先,关于虞弘的出身或者说民族归属,因为他父亲的姓名、他本人的字以及他曾担任过萨保职位的经历,很多学者推测他就是粟特人。但是《鱼国之谜》认为这种说法没有太多依据。最主要的一个问题就是,中国古籍中关于粟特人的归类多来自“昭武九姓”,也就是粟特人在中亚地区建立的九个城邦,但这九个城邦中并没有一个能跟“鱼国”对得上。

这个神秘的鱼国来自哪里?《鱼国之谜》认为,答案还是要从语言学上去追溯。这个鱼国很可能就是中国古籍里记载的“步落稽”。原因有四:一、最重要的一点,突厥语中“鱼”的发音是balag,“步落稽”很可能是这个字的音译;二、“步落稽”在中国史书中仅出现在北魏有关记载中,时代相符;三、根据相关记载,步落稽是胡人样貌,但会说汉语,说明已经在东迁中原的过程中初步汉化了,这与虞弘家族的事迹相匹配;四、在中国史书记载中与“步落稽胡人”紧密相关的一些知名人物,比如“隋初四贵”之一的虞庆则,史书上也记录了他们曾经姓“金鱼”的鱼,而不是“虞美人”的“虞”,这与虞弘的情况也是一致的!

“步落稽”这个民族又来自哪里呢?《鱼国之谜》认为,“步落稽”很可能就是大唐高僧玄奘法师西去天竺取经时路过的跋禄迦国。“跋禄迦”和“步落稽”很可能都是对突厥语“鱼”的音译。这个跋禄迦国位于今天新疆维吾尔自治区阿克苏地区,古称姑墨。如果鱼国就是步落稽或者姑墨,那倒是一切都对上了。

根据史书记载,包括龟兹和姑墨在内的这些小国位于新疆塔里木盆地周边,曾经归顺于柔然国。公元5世纪,中亚的嚈噠帝国崛起,向东扩张,灭亡了它们。这些国家的居民很可能向东逃逸,迁徙到了柔然国。这就跟虞弘墓志铭中记载他祖先原为鱼国领民酋长,后来被柔然封官的记录对得上了。同时,因为长期在西域从事商贸往来的缘故,鱼国人跟粟特人一样,擅长讲各种语言,因此十分适合扮演外交使节的角色。同时又因为鱼国有过亡国经验,所以在乱世中对地缘政治风险极其敏感,而且对侨居的柔然国也没什么忠诚可言,这也就解释了虞弘趁出使之机改投北齐,最终躲过柔然亡国之灾的先见之明。最后,这部分鱼国人在山西一带定居下来,彻底汉化,连标识自己身份的“鱼”,也从金鱼的鱼变成了汉人姓氏中更常见的,虞美人的虞。

那么,鱼国的得名,到底跟鱼这种动物有没有什么关联呢?这种关联很可能是存在的。在虞弘墓中有他本人的画像,画像中他头上戴着的冠冕就是一条鱼的形状。这其实在西域是很常见的风俗:每个国家崇拜的图腾是什么,当地国王就戴一个什么形状的金冠。比如《魏书》中的《西域传》就记载,疏勒国崇拜狮子,国王就戴金狮子冠。《黑神话·悟空》中有个斯哈哩国,举国崇拜老鼠,其实历史上西域的于阗国就是崇拜鼠神的,当地国王就戴金鼠冠。那么有没有戴鱼冠的国王呢?还真有。历史记载,西域有个漕国,漕运的漕,位于今天的阿富汗境内,他们的国王就头戴鱼冠。《鱼国之谜》认为,漕国很可能就是被嚈噠灭掉的步落稽人后裔,他们最早生活在沙漠的绿洲边缘,以鱼为图腾。遭遇嚈噠入侵后,他们的一部分人向东迁徙,投奔柔然和北齐,最终归顺隋朝,完成汉化;另一部分人则向西来到今天的阿富汗,建立了漕国。但不管身在何方,他们都不曾忘记自己祖先的图腾,也就是水中的游鱼。不管是东方的虞弘家族,还是西域的漕国国王,他们都头戴鱼冠,以示不忘其本。

《鱼国之谜》的作者冯培红教授曾经仔细研究过虞弘墓志中被改刻的“鱼”字,认为被“鱼”覆盖的字原本很可能有一个三点水。考虑到漕国对鱼图腾的崇拜与虞弘一致,冯教授认为,这里的“鱼国”原先很可能就是“漕国”。换句话说,步落稽人灭亡之后,他们的后裔曾经有一段时间把漕国看作自己的祖国。但来到中原的虞弘这一支,最终还是决定融入中华文明。因此,他们决定用一个更强调祖先图腾崇拜的“鱼国”来代替现实政治中实存的“漕国”来归纳自己的出身,并且把自己攀附为中华始祖三皇五帝中虞舜的后人,以示融入中国的决心。用一句话来概括他们的选择,那就是落地生根终究大于落叶归根。

鱼国的历史之谜看起来已经破解了,但是故事也并没有就此结束。冯教授继续追索,发现南北朝到隋唐有一大批鱼姓(也就是姓金鱼之鱼)和虞姓(也就是姓虞美人之虞)的知名人士,都可能有鱼国的西域背景。比如十六国时期前秦的鱼尊,我们前面介绍过隋朝的虞庆则,以及唐代的大太监鱼朝恩和才女鱼玄机等等。如果用西域胡人这个文化起源重新审视他们的人生,这会引发我们很多有趣的猜想。

比如,我们都知道前秦有个著名君主叫苻坚,跟东晋打了一场淝水之战。他的堂兄苻生做皇帝时,手下有个非常大的家族,家主叫鱼尊。后来苻生做梦,梦见一条大鱼把蒲草吃掉了,醒来后认为鱼尊要政变,于是诛杀了鱼尊家族。如果我们意识到,鱼尊家族的实力,很可能来自鱼国后人在西域城邦中的号召力,而苻生是因为忌惮西域胡人会威胁氐族苻氏的权力地位而下手,这一切就会变得很合理。

再比如,我们前文提到过“隋初四贵”之一的虞庆则。虞庆则后来被诬告叛乱,隋文帝诛杀了他。史书上记载,虞庆则生活奢华,用骆驼装水养鱼,这成了他的罪名之一。但是用骆驼装水养鱼有什么奢华的呢?如果联想到他是西域胡人,背后的答案也就会隐约浮出水面:我们提到过西域漕国也是鱼国人的后裔,漕国有一种祭祀印度顺天神的仪式,非常盛大,其中有个环节就是用骆驼盛水来献给神祠之前一尊巨大的鱼骨像。所以,中国史书里记载虞庆则用骆驼装水养鱼,很可能本意不是说他生活奢华,而是说他纠集了大批鱼国部落中顺天神的信徒。在专制皇权之下,皇帝很可能怀疑他功高震主,有勾结胡人谋反之心,这或许才是真相。

西域鱼国的鱼图腾崇拜,有可能通过鱼姓家族的传承,一直保留到了今天。陕西省韩城市芝川镇有个大鹏村,鱼姓在当地是大姓。当地在春节和元宵节前后会举行一种叫“跑走马”的表演,大体上就是做一匹全身通红的木马,名为火焰驹或火龙马,然后由本村鱼姓大户戴纸扎的鱼冠骑马表演。冯教授认为,鱼国人源于西域,信奉波斯拜火教,大鹏村的这个火龙马和鱼冠,很可能就源于当年鱼国人信奉拜火教,同时又崇拜鱼图腾的习俗。

仔细想一想,这真是历史研究者独有的一种浪漫。一座一千五百年前的古墓,其主人崇拜的图腾,在今天的中华大地上居然还能找到遗存,而这遗存背后的线索与渊源,与我们耳熟能详的许多名字有关。这个以鱼为国、以鱼为姓的家族,从塔里木盆地一路迁徙而来,最终选择了中原作为栖息地。他们曾经崇拜过印度的天神与波斯的雄狮,也曾担任过萨珊波斯和北魏高洋的座上宾,最终却在杨坚的治下为国分忧,融入这片土地之中,成为我们历史的一部分。

然而,我们的史册没有提及虞弘这个名字,对鱼国人故事的来龙去脉也不甚了然。这也许不是虞弘不够优秀的缘故,而是我们的士大夫眼界过分关注自身内部,对异域世界过于一无所知。如果我们长期浸淫在他们的视野和眼光之中,我们对历史的理解,也会变得跟他们一样。因为我们每个人读到的历史,都是被一亿分之一的漏斗筛选过的。红尘滚滚,世事川流,我们每天生活中的琐事,也许只有百分之一会被记录下来;这些记录中,也只有百分之一的大事足够重要,重要到让负责记录历史的史官编纂成史料;这些史料中,又只有百分之一会被史学家加以利用,写成史书;人类历史上写成的史书,又只会有百分之一被我们这样的普通人读到,转化为我们的历史认知。其中任何一个环节,只要稍有偏差,就会导致我们对历史的认知与理解,跟真实历史中那个多姿多彩、精彩万分的历史完全不一样的结局。

这就是我们今天来读《鱼国之谜》的意义。它看上去很琐碎,很枯燥,用一本书只讲了一个人的来龙去脉。而且,这个人并不传奇,也不高尚,他主要是一个乱世中的利己主义者,最终选择了最有利于自己财富地位和家族传承的这片土地定居,跟我们今天的很多普通人其实没什么分别。

但是,这个人的来龙去脉,却折射出一段跟我们熟悉的滤镜中完全不一样的中国历史。我们过分熟悉于某种宏大叙事,用这种宏大叙事去套历史上的中国,仿佛中国古人人人都读四书五经,都知书达礼或食古不化。然而我们不熟悉的是,曾经的中国也是属于西域胡人的中国,拜火教信徒的中国,擅长粟特语、波斯语和突厥语等全球化人才的中国。全球华人才不是四十年前突然出现在这片土地上的,在过去的五千年间,他们也曾在这片土地上生活过,他们也曾书写过我们的历史,成为我们记忆中的一部分。他们或许不伟大,但他们真实且鲜活。

如果历史是属于千千万万普通人的,那么了解并记住他们的故事,也是我们作为普通人的一种历史自觉。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.其实历史上什么样的人能留下名字,什么样的人留不下来,这是很随机的事情,并不是说有能力的人一定会留名,没能力的人一定留不下来。

2.我们每个人读到的历史,都是被一亿分之一的漏斗筛选过的。