《超越百岁》 王兴解读

《超越百岁》| 王兴解读

你好,欢迎每天听本书,我是王兴。

今天要和你分享的书叫《超越百岁》,简单来说,这是一本教你如何长寿的书。自古以来,人们都希望长寿,特别是当代人,希望能在保证身体好的情况下还可以长寿。

但一般讲长寿的书,要么是乐天派,认为科技总会进步,人类的寿命还会突破极限,人类会向着120岁,甚至150岁进军;另一类书,则是秘方派,给你传递和吃喝有关的特殊功法,让你相信自己是会修炼成长寿的“天选之人”。

可这本书不一样,它非常理智地告诉你:长寿的基因存在,但大概率不是你;医学也会进步,但医学的进步只是让你通过把病治好而活得更久。所以说,在长寿这件事上,你绝对是第一责任人,主要得靠自己。

这本书一经问世,就收获了无数赞誉。从《癌症传》的作者悉达多·穆克吉、电影演员休·杰克曼,再到华大首席执行官尹烨、科学作家万维钢。为什么二十多名各行各业的专家、学者都推荐了这本书呢?这是因为这本书最大的亮点,就像这本书的副书名“长寿的科学与艺术”一样,足够的科学,又足够的艺术,它让你相信科学,又让你知道不要只盲从科学,而要把科学当作工具,去寻找属于自己的长寿策略。

这本书认为,长寿不难,但如果你没有在年轻的时候进行更早期的调整,那就只能被动地进入老年,并接受老年时期的一系列疾病困扰。如果你能够在疾病产生之前就消灭病因,或者通过生活调整,减少身体的损耗,那么长寿就会是一件顺理成章,大概率会发生的事情。

我认为,每一个正在“磨损”自己生命的年轻朋友,都值得读这本书。我知道很多朋友都会想,享受当下,老了的事情以后再说。但相信我,这本书并不是教你成为一个“五好少年”,好好吃饭好好睡觉的。它给出的建议是,你要重新认识科学这件工具,给自己的生活查漏补缺,尽量找到适合自己的长寿方案。

这本书的写法也比较特别,首先是由专家提供主要观点,然后再由著名记者和畅销书作家撰写加工而成的,因此在专业性和可读性上都首屈一指。其中,作者之一的彼得·阿提亚,原本是约翰·霍普金斯医院的外科医生,然后弃医从商了几年之后,以创业者、知识传播者的身份重回了大众健康普及领域。

他自己也是一名很好的运动员,不但长期进行马拉松运动,还多次游泳横跨海峡,所以他不仅是一位理论专家,更是一名健康的践行者。那么我认为彼得·阿提亚最适合讲这个话题。当然不只是因为他是一名学过医学的网红作家,而是他将医生这份活儿干到极致之后,发现了医学的局限性,然后果断地跳出医学的框架,重构了对医学的认知。这使我们能够更有效地利用医学这一工具。

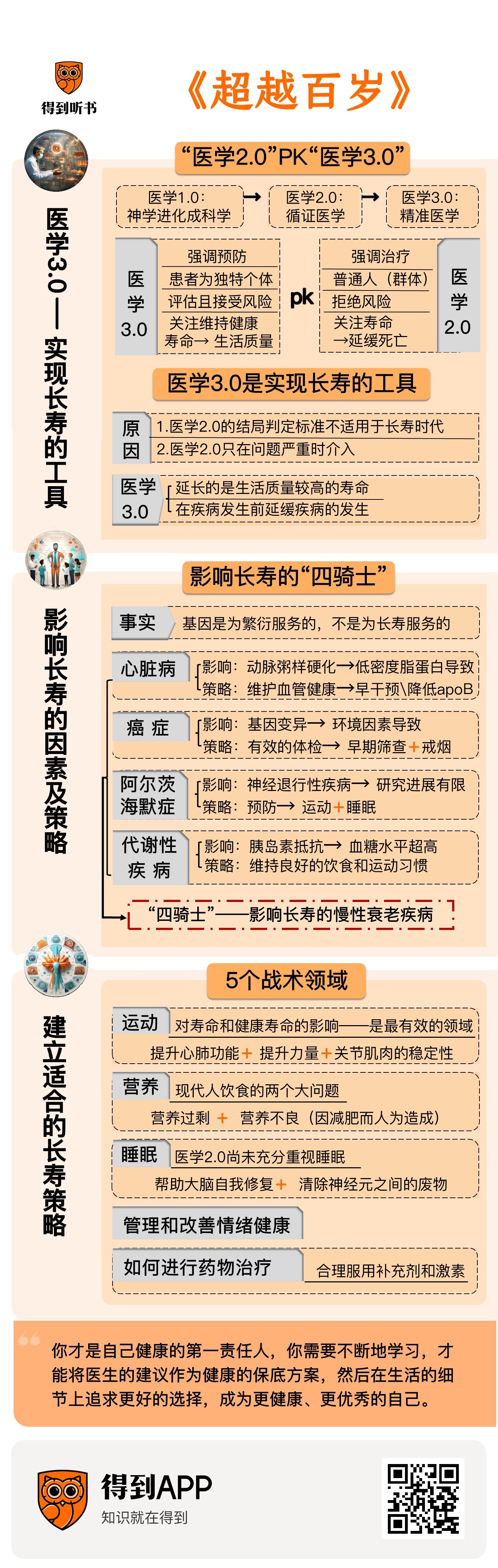

接下来,我将从三个方面为你解读这本书。首先,我们来看本书最核心的观点,也就是为什么医学3.0是应对长寿更好的工具。第二,导致我们无法长寿的几个关键问题是什么,我们有什么应对策略。第三,我们如何建立适合自己的长寿策略。

在进入主题之前,咱们先要了解清楚,什么是医学2.0和3.0。

医学1.0,其实就是我们从原始的神学进化成了科学。比如过去我们认为人生病是邪佞入侵了身体,只要跳大神驱邪就能治病。但随着科学的发展,我们理解了人生病是因为自然因素,也许是因为外界的细菌病毒,也许是自身的基因代谢免疫发生了异常。

而医学2.0,其实就代表着循证医学,通俗来讲,就是按证据办事。比如,你说吃大葱可以治发烧,我说吃蒜可以治发烧,而医生告诉你,吃布洛芬可以退烧。最后试验证明,100个人吃布洛芬,99个都能退烧,那这就叫证据。

又或者人们发现两种药物,A药物治愈率46%,B药物治愈率43%,虽然差别不大,但是样本量足够大,根据循证医学证据,A疗法可以替代B疗法。根据证据,我们逐步制定了指南、规范,人们看病也有了依据,在相当长的一段时间以来,我们都是在医学2.0模式的框架之下。

然而2.0模式也有一些局限性,比如人的病可不都是一样的,人与人也是不一样的。所以我在做医生的时候,也只能先将人尽量“靠”在某些证据的框架之下。比如一个人有严重的糖尿病但是患了癌症,我们也是尽可能将血糖控制之后,按照普通人的方法进行手术,但是这个手术到底能不能真的改善这个患者的生存,证据是不充分的。

而医学3.0,其实就是人们常说的“精准医学”,也就是要动用当今最先进的科学技术和认知,为特定的你来服务。它首先承认循证医学的前提,但它又不止步于循证医学。

我再举个例子,如果你只是得了心脏病,用医学2.0的思路,医生应该判断你是不是应该手术,手术的收入院,不手术的回家。但医学3.0会判断,你如果需要手术,手术应该选择怎样的方法,能既兼顾治疗疾病,又兼顾你的生活质量,手术之后你应该做点什么来减少疾病的复发。如果不需要手术,后面需要用什么手段来延缓心脏病的进展。

医学3.0并不是真的和技术有关,更确切地说,它需要我们思维方式的进化,需要我们改变对待医学的方式。作者将医学3.0分解为四个要点:

• 第一,医学3.0更加强调预防,而非治疗。

• 第二,医学3.0将患者视为一个独特的个体。

• 第三,医学2.0拒绝风险,而医学3.0的出发点,是更诚实地评估和接受风险,当然也包括什么都不做的风险。

• 第四,也是最大的转变,那就是医学2.0关注寿命,主要是为了延缓死亡,而医学3.0则更多地关注维持健康寿命,生活质量。

用一句话来总结就是,医学3.0和2.0的进步,实际是从群体到个体,从知识到智识,从科学到艺术,从普遍到特殊。基于此,我认为,未来的医学会有两个层面的进步。第一,在治疗的结局上,会以更远期的寿命和生活质量作为评估标准,重新审视当下的治疗是否是最佳方案。第二,会区分不同的人群,比如哪些患者治疗有效,哪些患者可能会白白参与了治疗,成为医学并发症的受害者。

好,既然我们了解了医学3.0的价值,我们再来看看为什么说它是实现长寿更好的工具。

首先,医学2.0的结局判定标准,并不适用于长寿时代。

我给你举一个我们科的例子。假设你今年40岁,体检发现一个肺结节,医生建议你手术。根据当下医学2.0的研究结论,手术能够治疗这个疾病,并且认为广泛的切除更有价值。这个说法虽然很有道理,但多数研究判断的手术治愈率,采用的是五年生存率,最多是十年生存率。也就是说,评估的指标是要看,在所有患者中,有多少人在确诊后的五年或十年内仍然活着。

但实际上这远远不够。大多数当代的平均寿命是80多岁,也就是我们需要思考和规划生命中的后几十年——我们的70岁、80岁、90岁,甚至更久。

在这样的前提下,医学2.0是否显得过于机械,同时,医生的思维是否也过于局限呢?虽然我们承认医生说的是对的,也是基于当下医学知识给我们设计的切除方案。但这种方案没有考虑我们的晚年,也从来没有希望将人们的晚年纳入考量的范围。

第二,医学2.0只在问题严重的时候才会介入,但如果我们可以通过医学3.0在疾病发生之前就延缓疾病的发生,或者减少疾病发生的诱因,那就不需要等到疾病真的发生再采取行动。

比如医学2.0当然可以轻易地治疗人的骨折,这是一项非常成熟的外科技术。然而你可能听过一个词,叫“人生的最后一次骨折”。八九十岁的老年人一旦发生骨折,伴随而来的可能就是长期卧床,导致的肺部感染、褥疮、血栓栓塞。骨折没有要命,这些并发症也会要了人的命。

所以要想长寿,对于老年人来说,我们追求再好的骨折手术方案的价值,也远不如我们做好老年人的健康管理,例如合理的补钙计划,以及做好家庭的适老化改造,在卫生间进行防滑处理,这都是医学3.0的范畴。我们不应该纠结疾病该怎么治,而是要去减少疾病的发生。

同时,由于医学2.0在设置研究结局的时候,很少将生活质量放在最关键的主要研究终点。这导致的结局就是,医学2.0的确是以延长寿命为目的的,但它延长的未必是生活质量较高的寿命。而医学3.0可以在人年轻的时候,疾病发生之前,就提前延缓疾病的发生,让人尽可能以舒适的、有尊严的生活状态,活得又久又好。

比如脑血管疾病的患者经常会在五六十岁的时候出现偏瘫,生活需要子女照料。但如果一个人有心脑血管疾病家族史,而且他自己还喜欢抽烟喝酒,那么我们就能提前对他的内脏脂肪、血压血糖进行干预,这样他发生偏瘫的概率可能降低,发生偏瘫的时间也可能会延后。这不只改善了他未来20年的生活状态,也能将大多数照护者从无奈又繁重的生活中解放出来。

但医学3.0的商业价值目前被严重地低估。长寿本身,并不真正适合我们目前医疗保健系统的商业模式。那些对延长寿命和健康寿命所必需的大部分预防性干预措施,很少被保险覆盖。

比如,医生告诉患者,改变饮食方式或监测血糖水平,可以帮他免于患上2型糖尿病,但医保通常不会买单,医院也不会有多少收入。然而,在这位患者被确诊以后,严重的甚至需要医院进行抢救,医保和患者都要承担高昂的医疗支出,这看上去是本末倒置的行为。

所以实话说,为什么当下的医学科普被如此重视,也是因为国家认为科普可以用最小的成本,让更多人可以提前调整生活习惯,减少疾病。

说完医学3.0,我们再回头看看这本书的主题——长寿。

首先你要明白一件事,那就是基因是为繁衍服务的,不是为长寿服务的。你可能会觉得,按照达尔文的进化理论,人应该越进化越长寿,但进化这件事只是为了繁衍服务。

我举个例子,导致男性秃顶的基因,可以让我们年轻的时候肌肉发达,拥有满头光亮的秀发,这有助于我们吸引配偶繁衍后代。但自然选择并不真正关心一个50多岁的人,是否还拥有一头浓密的秀发。

所以说,我们追求的长寿,它本身就是一件“违背祖训”的事儿,是靠现代的科技让我们先是在自然孕产的高死亡率中存活,再让我们活过心脏病频发的中老年,最后再活过癌症好发的六七十岁,还能在晚年免于阿尔兹海默症的困扰。

科技让我们跨过基因的重重漏洞,走到健康的长寿,这当然是一件值得庆幸的事情。有些人说我不想活太久,差不多就行了。但不管你再怎么不希望长寿,你如果真的像多数人一样活到80多岁,也一样不希望疾病缠身吧。

所以,作者认为当下影响长寿的慢性衰老疾病,他起了个名字,叫作“四骑士”,分别是心脏病、癌症、阿尔兹海默症和代谢性疾病。接下来,我会从两个角度来分享,一个是这些疾病会给我们怎样的打击;第二,是用医学3.0的思路来看,我们应该如何对这些疾病,进行早期的干预。

首先,心脏病是我们最致命的杀手,是“骑士”疾病中最可怕的一个。

心脏病其实包含很多,但我们常常提到的心脏病,大概率指的是,动脉粥样硬化导致的冠状动脉狭窄,因此而出现的一系列心肌缺血的症状,例如胸闷、憋气等等。

作者的三个叔叔都先后死于心脏病,但他认为自己的心脏很强壮,做了心脏CT扫描后,结果却发现,他心脏的钙“得分”是6分,动脉钙化体现了病变的程度,而对于一个36岁的人来说,它应该是0分。换句话说,作者才36岁左右的时候,动脉就已经像一个55岁的人。

面对这样的情况,那应该怎么做呢?其实冠脉狭窄是一系列病生理因素的集合,其中的关键是血里的脂蛋白,脂蛋白沉积在血管内皮下,这些“垃圾”越来越多,最后就导致血管发生狭窄。

但是脂蛋白又不都是坏的,其中低密度脂蛋白是坏家伙,而高密度脂蛋白非但不会沉积下来,还可能会把血管内皮的胆固醇吸走,输送到肝脏和其他组织重新利用。迄今为止发现的3个最突出的“长寿基因”,都与胆固醇运输和加工有关。

因此,我们就要尽可能降低低密度脂蛋白。apoB是低密度脂蛋白的主要蛋白,它是一项可以检测的指标。简而言之,要尽可能降低apoB水平,而且是尽早干预为好。

定期的检测,以及合理地服用他汀类药物,包括改善饮食来降低低密度脂蛋白,都能够从我们年轻的时候,开始维护血管的健康。你想,你每年都会去4s店给车子进行维护和机油清理,你自己的血管都不配一次精心的护理吗?

接下来,再说说癌症。

和心脏病一样,癌症也是一种衰老性疾病。也就是说,随着一个人年龄的增长,每过十年,它的发病率都会呈指数级增长。但它几乎在任何年龄段都可能致命,尤其是中年时期。

在咱们国家,一生当中患癌的概率大概是四分之一,并且癌症患者的中位年龄是66岁。所以你就会发现一个特别常见的现象,只要是三十来岁的人,你总会发现包括自己在内,身边的同事或朋友的父母都会此起彼伏地面临癌症危机。

如果你看过悉达多·穆克吉所撰写的《癌症传》这本书,会对癌症从发现到攻克的历史有一个大概的了解。用一句话总结,那就是人们曾经把攻克癌症当作登月计划一样,发起了一系列雄心勃勃的研究,但是几十年过去了,人们发现只有一些少数的癌症,能够发现病因,并可以攻克。例如宫颈癌,我们现在知道和HPV病毒感染密切相关;另外淋巴瘤和少数白血病,也可以通过药物实现治愈。

除此之外,很多癌症我们都只能束手无策。人们攻克癌症这个目标已经逐渐转向为,在癌症的早期把它们筛查出来,通过切除来实现治愈。这是一种无奈的转向,因为在癌症攻克的过程中,人们越来越发现这个难缠的对手,就来自我们自身基因在环境因素下的变异。

攻克癌症手段虽然多,但癌细胞的进化和生存能力似乎更强。因此,尽管我们现在拥有靶向治疗、免疫治疗,甚至多种射线的放疗等多种手段,但是目前针对癌症最好的办法,仍然是通过有效的体检进行早期筛查。

虽然我也曾经讲述过一些能帮你一定程度减少癌症发生的生活技巧,但其实在这当中,多数的帮助都很有限,而戒烟已经是里面最有效的一项。

我举个例子,有些说法指出食用红肉和加工肉制品会“导致”结肠癌,然而从结论来看,食用这些肉类会使一个人患结肠癌的风险增加17%。这听起来确实很可怕,但无非是将一个人患癌的千分之三的概率,提升到千分之三点五左右,这种关联在医学看来是太弱了。

相比而言,吸烟的人患肺癌的风险会增加10—25倍。所以我其实不是很建议大家按照所谓的防癌生活方式,严格地要求自己,简单说,确实是因为帮助有限。

“四骑士”中的第三个是阿尔兹海默症。

阿尔兹海默症可能是“骑士”疾病中最难治疗的一种,与动脉粥样硬化相比,我们对它如何开始、为什么开始以及如何预防的了解,要有限得多。一旦出现症状,我们目前还没有办法对它进行治疗。更悲哀的是,关于这个疾病多年以来我们的研究进展也并不多。

既然药物治疗效果不好,这类神经退行性疾病能够预防吗?答案是可以的。首先,有经验的专家已经可以注意到,人们在患阿尔兹海默症的过程中,出现的难以量化的变化,包括步态的变化、谈话时的面部表情,甚至是视觉的追踪。因此,对家人细致的观察和及时的就诊评估是必要的,至少可以减少许多老人突然走失造成的悲剧。

预防这类疾病最强大的武器是运动,它对阿尔兹海默症的风险有双管齐下的影响:既有助于维持葡萄糖稳态,也能改善我们血管系统的健康。睡眠也是对抗阿尔兹海默症的一个非常强有力的工具。它可以帮助我们的大脑自我修复,当我们处于深度睡眠时,我们的大脑实质上是在“打扫房子”,清除可能在神经元之间积聚的细胞内废物。

“四骑士”中的最后一个,其实是生活富足带来的代谢性疾病。简单说就是我们吃得太好了,身体太肥胖了,因而产生的一系列病变。

代谢性疾病的关键环节叫作“胰岛素抵抗”。我们都听说过胰岛素,它的主要作用是帮助细胞吸收葡萄糖,从而降低血糖水平。当我们吃太多的糖类食物时,胰岛素就会大量分泌,让血液中的胰岛素进入细胞内,这样我们的血糖就能控制在正常范围。糖尿病的患者,就是身体分泌不出足量的胰岛素,导致的血糖升高。

那什么叫作“胰岛素抵抗”呢?从理论上讲,就是细胞已经不再听从胰岛素的信号。你可以把细胞理解为一个气球,你往气球里吹的气就是葡萄糖,当这个细胞里已经充满葡萄糖的时候,你再怎么往里吹气,葡萄糖已经很难再进去了。所以肥胖的患者,就容易产生胰岛素抵抗。因为他们的身体细胞已经不缺葡萄糖了,因此胰岛素的效果就变差了。

如果光是血糖升高一点,那胰岛素抵抗其实是一件无所谓的事情,可胰岛素抵抗会开启一系列疾病。

首先,胰岛素抵抗之后,身体就会疯狂地分泌胰岛素来达到之前的效果,类似于吹气球更用力了。然而,胰岛素本身也是一种强有力的生长信号激素,会加速促进动脉粥样硬化和癌症。

之后,当胰岛素不好使了,血糖就会大量转化为脂肪储存起来,这些脂肪开始渗入你的腹部,堆积在你的器官之间,从而变成内脏脂肪。这些脂肪细胞会在你最重要的身体器官附近分泌炎症细胞因子,比如肿瘤坏死因子和白细胞介素-6。它们是炎症的关键标志物和驱动因素,这就是为什么内脏脂肪会增加癌症和心血管疾病患病风险。

所以说,“一胖毁所有”,它不只是一个外貌问题,还是一个实实在在的健康问题。因此人过中年,基础代谢率降低之后,维持良好的饮食和运动习惯,确实能够让你优雅地进入长寿的老年。

聊完导致无法长寿的四种慢性衰老疾病后,我们来看看,如何建立适合自己的长寿策略。我们需要有一套整体的战术思考,建立适合自己的原则框架,来让自己在现有的生活轨迹中,融入对长寿的思考和规划。

其实,癌症、心脏病、2型糖尿病和阿尔兹海默症被统称为“文明疾病”,因为它们似乎是与工业化和城市化进程同步传播的。然而这并不意味着文明在某种程度上是“坏的”,也不意味着我们都需要回到狩猎采集的生活方式。因此我们要做的,就是去吸收现代文明中能够延年益寿的部分,而尽可能减少那些摧残生命的部分对长寿的影响。

在医学3.0中,为改变人的健康状况,作者提到我们有5个战术领域。

第一是运动,就其对寿命和健康寿命的影响而言,这是迄今为止最有效的领域。当然,运动不仅仅提升我们的心肺功能,还可以提升力量和关节肌肉的稳定性,减少受伤的发生。

第二是营养,现代人饮食的两个大问题,一个是营养过剩,另一个是为了减肥而人为造成的营养不良。

第三个领域是睡眠,直到最近,医学2.0还没有充分重视睡眠。

第四个领域,是管理和改善情绪健康。

第五个领域,是如何进行药物治疗,合理服用补充剂和激素等。

其实上面这几点,我们在之前的听书分享当中,都分别进行了细致的阐述,感兴趣的朋友可以点开相关的章节进行复习,这里就不细说了。

讲到这,《超越百岁》这本书的核心内容,就为你分享完了。最后我希望分享一个关于医学3.0的缺陷,来防止你因为完全认可医学3.0而陷入新的误区。

我们总在说,医学3.0是“上医治未病”的最佳方案,似乎医学3.0就是当前最正确的医学了。但你有没有想过,我们在医学2.0的证据边界之外,对健康的推测有可能是主观和片面的,这就导致其中会产生大量的“个人统计学”和“身边统计学”。

你会更早地进行身体的干预,进行体检筛查,来让自己更加长寿,但糟糕的是,焦虑也会如影随形地降临。你会感觉自己身边充斥着让自己不能长寿的因素,认为自己在长寿的细节中还有很多需要努力,你会变得细致但纠结,认真但敏感,甚至为了长寿而患上焦虑症。

在这一点上,我给你的建议还是充分学习,不要单纯看某一本长寿秘诀并奉为圣经,也不要看到朋友圈的“最新进展”,就不加辨别地信以为真,而是要向更多的学者和好书取经,小心求证,去伪存真。当然,你也可以找到一个你认为非常“自洽”的医生或者学者,跟随他去研判最新的进展。

总之,就像这本书一直建议的那样,你才是自己健康的第一责任人,你需要不断地学习,才能将医生的建议作为健康的保底方案,然后在生活的细节上追求更好的选择,这也是我们“名家讲书”健康管理系列的愿景。希望你能在理解生物医学的逻辑之后,成为更健康、更优秀的自己。

我是王兴,感谢你的收听。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.医学3.0不是简单地治疗疾病,而是要关注预防和个性化的健康管理。

2.追求长寿不是违背自然,而是通过科技跨越基因的局限,实现健康长寿。

3.建立长寿策略不是照搬他人经验,而是要根据自身情况制定适合的方案。