《新政真诠》 张笑宇解读

《新政真诠》| 张笑宇解读

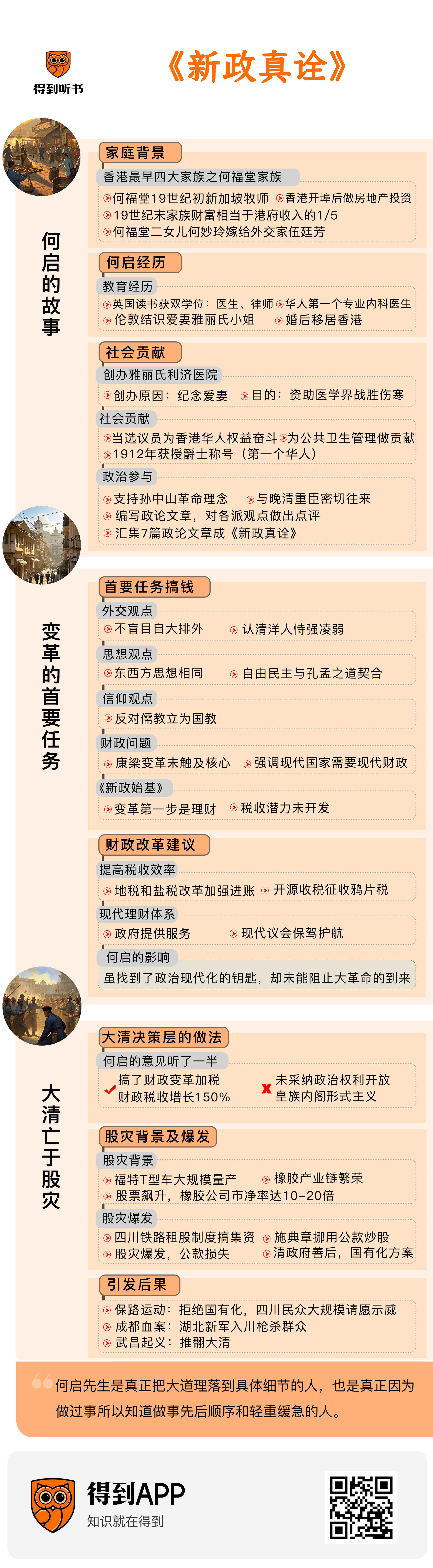

你好,欢迎每天听本书,我是张笑宇。今天为你介绍的书是《新政真诠》,这本书诞生于清末,作者是清末香港立法局华人议员,名字叫何启。《新政真诠》这个书名你听起来可能有点晦涩,我们先来破个题。所谓“新政”,指的是晚清变法变革之后的“新政”,而“真诠”,意思是真正的诠释。“新政真诠”就是诠释“新政”的真正含义。

我自己有个说法,就是什么时候中国人真正开始重视《新政真诠》这本书,什么时候我们就对晚清困局和中国的政治现代化有了更上一层的理解。为什么这么说呢?我们都知道,19世纪末到20世纪初,中国有许多仁人志士大声疾呼过各种变革救国的方案。今天我们是事后诸葛亮,当然比较容易评判这些方案靠谱还是不靠谱,但在当时,其实是没人知道的。所以有很多方案,在我们今天看来是五花八门,非常奇葩的。

比如大家都知道的维新派领袖康有为,他就有个主张,说西洋强大是因为有个国民宗教基督教,中国要想强大,就得把儒教变成中国的国民宗教,要人人都拜孔子,就像洋人都拜耶稣一样。再比如1918年时,知名语言学家钱玄同发表文章说,中国落后就是因为汉语弊病太多,承载不了逻辑思维。要救中国,就必须把汉字废掉,换成拼音文字。新文化运动很多干将,像陈独秀、蔡元培、鲁迅、郭沫若、茅盾等等,都在一定时间段支持过这个方案。当然还有比这些更极端的,像为戊戌变法流血的谭嗣同甚至说,幸好中国之兵不强,强了反而阻挠中国被变革改造。这种言论今天听来很奇葩,但你仔细想想,站在当时风云变幻的乱世,肯定会有大量的声音涌现出来,什么样的方案都会有人想出来。这就像你事后知道某个股票会涨,但当时大概率不知道一样。炒股挣钱都这么难,何况变法救国!

但如果你让我回头来评价这些方案,其中哪一个能在19世纪挽救穷途末路的大清?那我要说,答案就是何启的《新政真诠》。为什么?因为很多人提出各种很奇葩的方案,但是他没有办过实事,没有考虑过方案怎么落地,唯有何启的这本书,他从一开始就抓住了救国的最根本线索,那就是财政。没有足够的钱,就不能办足够的事,因而也就不能强国。我认为这比让人信教或者把汉文改成拼音文字都接地气多了。但是可惜,好方案经常不能引发关注,因为它不够奇葩,吸引眼球的力度不够,反而被历史埋没和遗忘了。所以我们今天就来做一下历史的挖掘工,从三个话题走入这本书。首先,我来简单介绍一下作者;其次,我会选择原书七篇文章中最重要的一篇来介绍;最后,我想结合实际的历史,谈一谈以何启的标准,大清做对了什么,又做错了什么,导致最终亡国。

让我们先从作者何启谈起。

何启先生是香港最早一代四大家族之一何福堂家族的第二代。何福堂先生19世纪初在新加坡做牧师,香港开埠后搬到香港做房地产投资,是最早一批吃到香港红利的人。19世纪末他们家的财富,大概相当于港府收入的1/5,可以用“富可敌国”来形容。何福堂的第二个女儿叫何妙龄,嫁给了晚清和民国著名的外交家伍廷芳,跟李鸿章、孔祥熙、老罗斯福和爱迪生都是非常亲密的朋友。

何启是何妙龄的弟弟,中学起被送到英国读书,在英国拿到了医生和律师的双学位,他也是华人第一个专业的内科医生。他在伦敦认识了Alice Walkden小姐,她有一个很好听的中文名字叫雅丽氏。两人陷入爱河后,雅丽氏小姐不顾阻挠,跟他去香港生活。一个英国上层社会的小姐愿意跟一个华人去香港,这在当时也是十分轰动的事件。但很不幸的是,雅丽氏小姐到香港后一年患上伤寒,之后就去世了。何启悲痛欲绝,创办了雅丽氏利济医院,资助医学界来战胜夺走他爱妻的病魔。这家医院到现在还在香港有延续。

何启先生身为华人,又受过英国高等教育,当他回到香港后面对英国人以不公平的态度对待华人,决心挺身而出,为香港华人权益地位奋斗。他后来当选为议员,凭借自己的专业知识为香港公共卫生管理作出贡献,也在这个过程中增进了英人和华人的相互信任。他在1912年被港英政府授予爵士称号,这也是第一个获授爵士的华人。

当时晚清政局风起云涌,香港成为中国人开眼看世界的一个窗口。像孙中山先生1887年就曾在香港华人西医书院上课学习医学,这所书院正是何启先生出资筹办的,可以说名分上,何启先生是孙中山先生的老师。那何先生学习法律出身,关心政治,与孙中山先生也是一见如故,所以他也坚定地支持孙中山的革命理念。那我们知道,何启先生的姐夫伍廷芳是李鸿章的密友,何启本人又跟孙中山非常亲密,可以说他们一家对当时晚清各派的核心人物与理念主张都非常熟悉,是最近距离的观察者和参与者。而且,相对于不管是洋务派,还是维新派,抑或是革命派,何启本人有一个他们都不能及的优势,那就是他真的是港英政府的议员,而且还做得非常成功。他是对现代议会政治有亲身体感的人,是躬身入局者,而不管是龚自珍魏源,还是康有为梁启超,甚至孙中山本人,都没有这样的实践经验。这就是为什么何启的变革方案是非常有落地可行性的一种。

因为伍廷芳跟清廷的密切关系,何启先生跟不少大清重臣都有密切往来,甚至接触到了李鸿章。所以从1890年代开始,何启先生就一直撰写政论文章,对当时各派观点做出评论。这些政论文章最重要的共有7篇,最终汇集而成的,就是《新政真诠》这本小册子。因为何启先生习惯于用英文写作,写成之后,再请他的朋友胡礼垣先生译成中文,所以我们今天看到《新政真诠》的作者是两个人:何启和胡礼垣。但这些文章背后的思路,主要是何启先生提供的。

接下来,我们就走入这本书的具体内容。

我们介绍过,《新政真诠》这本书一共有7篇政论文章,这7篇文章涵盖了内政、教育、哲学、政治和历史等很多内容,篇幅有限,我在这里就不一一介绍了。我们大致归纳一下这7篇文章的主张。

在外交上,何启主张不盲目自大排外,但也需要认清洋人恃强凌弱的本质。当时曾国藩的儿子曾纪泽写过一篇《中国先睡后醒论》,说中国过去在沉睡,但现在已经觉醒,能够整饬军制、坚固炮台、精利器械。这篇文章在西方影响很大,后来以讹传讹,变成是拿破仑的说法了。什么中国是沉睡的狮子或者巨龙,其实真正来源是曾纪泽。但何启是反驳曾纪泽的。他说一个国家真正觉醒的标准,是理解什么叫公平。君主对天下无私,法律对民众无偏,官员由民众来选择和监督,才算是真正觉醒。曾纪泽说的都是现代化的外在,议会政治才是现代化的根基。

在思想上,何启认为东西方其实殊途同归,自由民权跟孔孟之道是高度契合的。他说,“孔子不言天道,而两论所载,无非性理之自然;孟子不言民权,而七篇之词,无非自由之实际。”何启先生自己接受过英国高等教育,又在香港做议员,而他的国学造诣也很深厚。所以作为一个学贯中西的人,他反倒觉得东西方思想完全相通,这也是非常值得我们思考的。

在信仰上,何启反对当时康有为主张把儒教立为中国国教的观点。他说,儒家士大夫有四大问题:第一个问题是士大夫不善于汲取科学成果,明末利玛窦等传教士已经引入西方天文地理著作,士大夫却漠不关心,没有研究;第二个问题,士大夫鄙弃商业,不理解现代社会的商业规则,导致国家利益受损;第三个问题,士大夫空谈排外口号,但遇到太平天国这样的叛乱,反而只能靠借洋款洋兵才能平定,没有经世治国的实才;最后还有一个问题,士大夫对西方不能正确评价。恨的人恨屋及乌,排斥西方文明;爱的人讨好西方没有底线,丧权辱国。

何启的这些观点都很精彩,但篇幅所限,我只拣选其中我认为最重要、最有价值的一篇详加介绍,那就是写在戊戌变法运动展开时的《新政始基》。

我们知道,1898年康有为梁启超主导的维新变法开始。而身在香港的何启,当时密切关注着北京的动向,而且对康梁的评价不高。因为在他看来,康梁的变革没有触及现代国家最核心的问题——财政问题,反倒是从阻力最大的官制开始变革,这说明这两个人不熟悉实务,变法很可能不会太成功。我们也知道,从戊戌变法后来的结局看,何启的预测是对的。那么,他为什么能这样料事如神呢?

其实是因为他做了一件纸上谈兵的知识分子可能根本没能力做的事情:他扎扎实实地为大清算了这个国家的账。

他说,从1878年,也就是左宗棠正在新疆时,中国陷入了一个很危险的境地,那就是你要靠跟洋人借钱来打仗,换句话说就是你的政权稳定系于洋款。你从那个时候借到甲午战败,还要借一亿两以赔偿日本。二十年过去,你一共欠洋款5亿2000万余元,每年应偿还利息就有三千万元。而中日甲午战争之前,中国每年本息合计只能还款300万元。等于你还钱的能力只是你欠钱的十分之一,这个国家事实上已经破产!你一个破产的国家,又说要办铁路,又说要建海军,钱从哪儿来呢?难道从天上掉下来吗?这是个很实际的问题。比如甲午战争之前,英国一年的军费是4亿银元,法国3亿5400万,德国3亿1500万,日本也有4200万至4300万,你大清却只有2000万,你还有那么长的边疆要防守,不输才没有道理。现在你打输了,知道要变革自强了,可是你又要赔款,又要还本息,你钱都不知道从哪里来,怎么搞现代化变革呢?

国家的钱从哪里来呢?何启认为这本质上就是从老百姓身上来,任何政府都要收税嘛。但是这个税有两种收法,一种是靠暴力抢,一种是靠服务换。靠暴力抢,最终会竭泽而渔。只有为老百姓提供服务,让老百姓赚到更多钱,你才会有良性循环。所以现代国家的前提是要有现代财政,现代财政的前提是要不跟老百姓争利。何启举例说,比如你要修铁路,清政府搞官督商办,就是错误的做法。专业的人做专业的事,你不跟老百姓争利,商人赚到了钱,给你多交税,一切都顺畅。清政府非要进来掺一脚,商人肯定不敢跟官员争,但他自己的利益变少了,他肯定心灰意冷,应付了事。甚至他会行贿清朝官员,或者干脆跟洋人合伙,因为清朝官员不敢得罪洋人。这就是抢钱和服务的区别。

何启说,对中国来说,最理想的情况肯定是清政府靠中国人自己交的税来搞变革,而不必在财政上仰赖洋人鼻息。但是他仔仔细细算了一笔账。当然他算的这笔账里有很多数字上的细节,我在这里就不一一报数了。我们把大清的财政结构理一下,会发现大清的进账主要分为两种,一种是传统的农业税,主要就是地税,又叫田租。简单来说,就是看你家种多少地,就交多少税。我们知道传统王朝一般除了田税还要征收丁税,也就是人头税,但是清朝雍正年间搞了摊丁入亩,把两个合并为一个了。田税归根结底是靠农业产出的,而化肥发明之前,全世界农业生产的天花板都是很低的。你多征收一点,老百姓就要饿肚子,就会造反。所以这块税收的潜力很低。在何启生活的年代,大清一年大概总财政收入是1亿2400万两,地税这块占2500万两,大概就是五分之一左右的样子。

那另外一种就是商业税,主要是对各类商品流通环节征收的税,放现在叫增值税。这一块占五分之四,细分一下,又有来自农产品转运的、海关关税的、内陆河运关税的、盐税的、鸦片税,以及其他一些杂七杂八的收入。算下来,来自纯商业税的占一半还要多。所以从财政结构上讲,大清其实是一个非常仰赖贸易,尤其是对外贸易的政权。至于开销方面,最大的主要是三块,一是给皇室开销,二是给官员发工资,三是给军队,尤其是北洋水师和南洋水师开支。这一进一出,差不多刚好相等,堪堪够花。如果说是个正常国家,这也还说得过去。但你不是个正常国家啊,晚清王朝面对内忧外患,迫切需要搞现代化,你要修铁路,建海军,还要还欠洋人的款,你哪来那么多钱呢?

所以何启说,变革的第一步只能是理财,因为任何国家没钱都办不了事。你要在理财的过程中发现制度有哪些问题,逐一去改,让变革发挥效果,积累信任,才能为继续变革打下基础。现在大清的问题是缺钱,那么钱从哪儿来呢?纵观天下,疆域、人口和经济结构最能类比的,其实是英属印度。当时印度疆域不如中国大,但是人口数量类似。而英国每年从印度征地税1亿4000万元,盐课5000万元,光这两项就快是你两倍了。所以,何启认为晚清中国还有很大的税收潜力没有开发出来。

何启经过仔细计算发现,拿地税来说,大清末年的地税征收比例,其实还是按照清初定下来的,没有做事实上的国土资源考核。大量本来应该收的税都被地方官员和胥吏上下其手、中饱私囊了。盐税也是一样,晚清中国人口跟印度差不多,收上来的盐税却只有印度的1/3。你把这两项改了,就能有3—4倍的进账。

还有一个重要的税源是鸦片。我们都知道鸦片战争,但是也许有人不知道,鸦片在19世纪其实是一种常见的上瘾药物,用于止痛和麻醉,全球各个国家都有很大消费。而发现这个需求后,大清为了开源收税,汉地十八省有十个都在种鸦片。如果鸦片税成功收上来,又可以增加2000万元左右。何启把这几项加总,晚清中国的税收增加到2亿—3亿银元,问题是不大的。

这与我们传统的历史理解大相径庭。传统的理解是,好政府就应该轻徭薄赋,少收苛捐杂税。但是何启指出了现代政治的核心理念:政府进行精细化管理本身就是一件花钱的事情,没有钱,就没有现代政府服务。让这套系统进入良性循环的唯一办法就是,政府花的钱增加了,但归根结底都增加到了服务公众上,让人们更敢于去创新,去探索科技成就,去在商业中赚更多钱,于是政府就能更好地服务于公众。如果政府没有提供服务,却要加税,老百姓当然想办法抗税。而政府服务百姓的终极形式,就是让公众参与政府,在议会中决定钱怎么花,这样政府的每一分钱才能真正花得合理到位,花到公众身上。因此,何启认为,现代国家的前提是现代财政,而现代财政必须有现代议会保驾护航。英属印度的税收能力超过大清,就是因为英属印度有自己的议会。尽管这个议会的多数是英国人而不是印度人,但总好过大清完全利出一孔,压榨百姓。

所以,在我看来,清末风云变幻诸多仁人志士,唯有何启才算是找到了真正的钥匙,点破了政治现代化的真正奥秘。但是,何启手握拯救旧制度的密码,却还是没有阻止大革命的到来。

其实何启写完这篇文章,他不是没有机会递交给决策层。他是真递上去了,这个折子也很快传到了李鸿章那里。大清高层对他的建议也是很重视的。但是很抱歉,让利益集团放弃利益,那真是比登天还难。大清决策层是听取了何启的建议,但是只听取了一半。——他们把怎么加税的那部分听进去了,没听议会变革那部分。为什么呢?原因很简单:我们都知道大清打输了甲午战争,两年后又输给了八国联军,有一大笔钱要赔给列强。所以你这个时候不搞财政变革也不行了。你看这就是历史让人扼腕痛惜的地方。假如你早搞了这个变革,那你多收上来的钱是用来自立自强搞现代化的,最终还是花在了中国老百姓身上。但你等到打输了再去搞这个变革,那你多收上来的钱,又赔款给西方列强了。早知如此,何必当初呢?

当然,我们说亡羊补牢,未为晚也。大清一开始搞财政变革加税,马上发现何启的账算的是对的。你给农民加税,农民会造反。但你给商人加税,尤其是提升关税和鸦片税,商人翻不了天。所以大清最后十年,其实从财政角度看,你看不出来它要亡国。1900年大清收上来的税大概有一亿两白银,到1910年就增长到2亿6000万两了,财政收入增长150%,怎么看也是节节攀升。

但你不要忘了,清政府多收上来的税,实打实是从商人头上敲出来的。清朝如果能把政治权利开放给商人,让他们参政议政,改变清政府财政的走向,那也算是有一个现代化的契机,走在正确的道路上。但我们都知道,事实是大清没有启动真正的议会变革,只是搞了个皇族内阁做做样子,就很快陶醉在财政收入快速攀升的纸醉金迷之中。

然而,如果你的内功是欠缺的,那么不论外面的架子多么漂亮,最终都会很快崩塌。所以大清最后毁在什么上面了呢?其实可以说是毁在了一场股灾上。

这事还跟当时的技术革命有关。我们都知道1880年代西门子等公司最早开始量产汽车,但是汽车真正从一个奢侈品走向大众工业品,那还是要到20世纪初的福特公司。1908年,福特公司推出大规模量产的T型车,一下子把汽车价格打到原来的1/3,销量暴涨。而那个时候,东亚的上下游产业链概念股就受益了,就跟今天苹果产业链概念股受益于苹果一样。什么产业链呢?橡胶。因为汽车量产了,轮胎要橡胶啊,那东南亚有大量的橡胶种植园,其中还有不少是华人开设的,所以橡胶公司纷纷上市融资,股票飙升,市净率达到10—20倍。

这个时候,大清就有一批利益集团动心了。他们利用高层人脉,挪用各种钱财去炒股,觉得反正最后赚得回来,没有政治风险,自己还能捞一笔。那其中有一笔钱,就来自四川修铁路的民间集资。我们知道,当时大清处在铁路高速发展期,百姓都很有民族自尊心,觉得中国的铁路应该由中国自己人来修,所以四川自己搞了个“租股”制度,意思是我们要筹钱修自己的铁路,我们现在把四川老百姓交的田租跟铁路建设绑定,收3%的额外费用,把股票发还给老百姓。等到铁路修成了,老百姓可以按股票领分红。这个制度本身商业上是成立的,又能避免经济产业大权旁落给外国人,所以四川民众是很支持的。

那四川修铁路的这笔钱,当时存放在铁路公司的上海分部。因为上海是金融中心嘛,大家觉得更会管钱。管理这笔钱的人叫施典章,原先是广州知府,后来下海经商,做了川汉铁路公司驻上海的总经理。他挪用了其中一百多万两去炒橡胶股,结果在1910年遇上了大股灾,公款顷刻化为乌有。

出了股灾,清政府必须出面善后。最后解决办法,只能是国有化。但是因为清政府实在拿不出钱,最后这个损失,只能还是甩给四川老百姓来承担。7000万四川百姓要为施典章亏掉的300万两白银负责,那老百姓肯定不干。本来你就多给我加了税,现在你的人炒股,把我的钱亏没了,还要我自己承担?消息一出,群情激愤,四川商人和民众齐心发起“保路运动”,拒绝国有化,最终演变为大规模的请愿示威。而清政府为了镇压,调动了湖北的新军入川,向老百姓开枪,制造了成都血案。然而,这也就导致了湖北武汉的空虚。接下来的故事我们就都知道了:1911年10月10日,武昌起义爆发,革命一举推翻了大清。

这一连串眼花缭乱的故事,其实都发生在短短两年间。一个看似繁花似锦的大帝国,崩盘也不过在一瞬间而已。所以,何启认为政治现代化的基础是财政现代化,而财政现代化的基础是让商人承担更多义务,但也赋予他们更多权利。如果没有夯实这个基础,就去玩各种空对空的金融游戏,大厦倾塌只不过是一瞬间的事情。

以上就是《新政真诠》的主要内容和对我们的启示。相信你现在大概也已经能明白,为什么我对何启先生和他的这本书如此推崇,把它看作是理解晚清困局密码真正的钥匙。在我看来,晚清诸多英雄豪杰中,何启先生才是真正能够中正平和地看清许多问题的人:东方与西方的关系、传统与现代的关系、君主与民众的关系、正义与自由的关系。他能做到这些,不在于他读了多少书,思想有多么深邃,而在于他又懂商业,又懂政治,又懂人文,躬身入局,才能真正体会这世间的很多事是怎么办成的。

今天有几句话很流行:时代在剧变,现实是一座山,在山的面前,我们就像尘埃一样。所以我们要关注大时局,要看山在怎么动,才能明白尘埃的位置。可是,今天网络资讯发达,其实你每天都能读到关于山在发生什么的大道理大故事,这一点儿也不困难。但山跟尘埃的关系是什么呢?就算你弄明白了这些大道理,那又跟你的具体生活有什么关系呢?如果你明白了某个道理,却不知道如何具体行动,那跟完全不明白这个道理的人又有何分别呢?我喜欢何启先生,就在于他是真正把大道理落到了具体细节的人,也是真正因为做过事所以知道做事先后顺序和轻重缓急的人,看他写的书,跟看那些只明白大道理的人写的书是完全不一样的。我想这就是我们阅读他的意义。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“什么时候中国人真正开始重视《新政真诠》这本书,什么时候我们就对晚清困局和中国的政治现代化有了更上一层的理解。”

2.何启认为政治现代化的基础是财政现代化,而财政现代化的基础是让商人承担更多义务,但也赋予他们更多权利。

3.何启先生是真正把大道理落到了具体细节的人,也是真正因为做过事所以知道做事先后顺序和轻重缓急的人。