《宠》 于赓哲解读

《宠》|于赓哲解读

你好,我是于赓哲。我们今天这一讲,要讲一讲卫青、霍去病与李广利。

我们这一讲重点要介绍的,是侯旭东先生的《宠:信-任型君臣关系与西汉历史的展开》这本书。

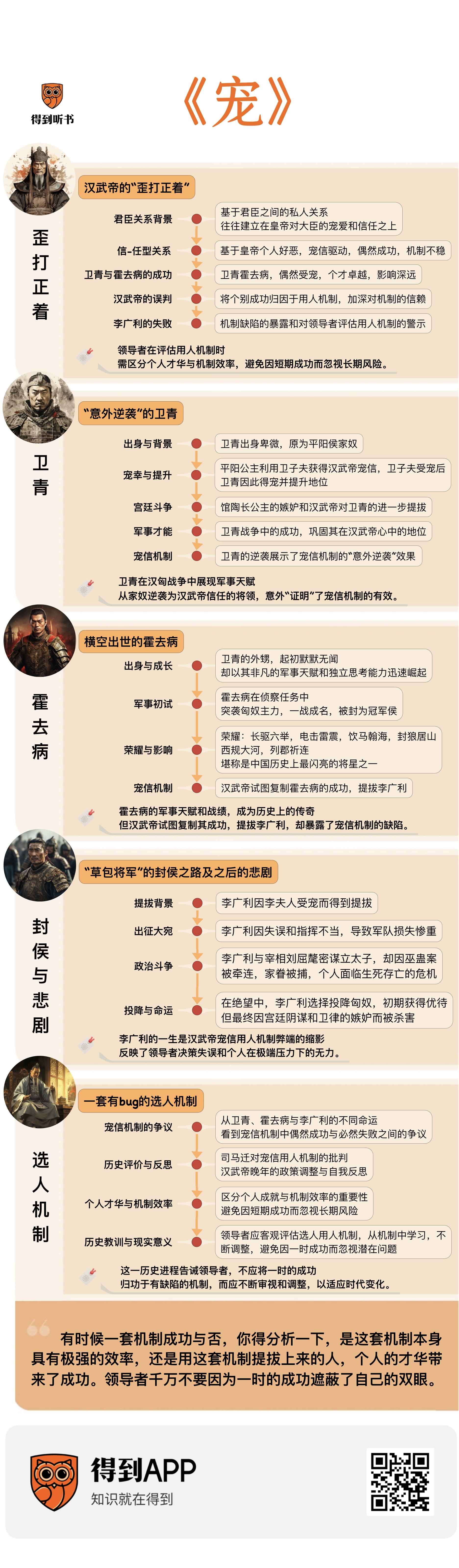

在汉匈战争当中,最闪亮的将星毫无疑问就是卫青和霍去病。而且很有意思的一点是,这两位军事天才的横空出世,完全是“无心插柳柳成荫”。这么说,他们本来是中国帝制早期阶段不成熟的君臣关系的产物。但是,他们两个人的天才掩盖了这套机制的bug。换句话说,取得了一个意外的成果。

但是,当到将星陨落,汉武帝试图用同样的模式复制这套成功的时候,却在李广利身上遭到了极大的失败。

一个有 bug 但是能够运转的机制,咱们这么说,全靠运气,但是运气有用完的时候。

汉武帝,他距离秦始皇创立帝制,总共只有 100 多年的时间,可以说,还在中国帝制早期阶段。这阵儿的君臣关系,不能像先秦一样,用那种君主与贵族共同体的模式,而西汉后期出现的那种君主与儒生集团共治的模式也还没有确立,正好是个空当期。

所以说,这阵儿的君臣关系正处在一个摸索的阶段。君主在追求权力的绝对化,但是问题在于,又不能像当年秦始皇那样采取赤裸裸的高压政策。因此,需要董仲舒那种神学化的儒学来提供一个法理上的合法性背书。

但是同时,汉武帝虽然“罢黜百家,独尊儒术”,但问题就在于,儒家的理念和精神刚刚确立,还没有对臣下们的精神世界产生至关重要的影响。因此,这阵儿,君臣关系还带有很多早期的特点。另外,大臣们获取功名利禄的方式也是充满了冒险精神。

侯旭东的这本书《宠:信-任型君臣关系与西汉历史的展开》,第一,主标题就一个字,“宠”,这是个核心关键问题。为什么呢?侯旭东先生认为,中国古代帝王存在的君臣关系可以说是两种类型,一种是信-任型,一种是礼仪型。

礼仪型该书称之为“策名委质”,这个来自《左传》。什么意思呢?就是这种君臣关系,是我们所看到的那种正常的君臣关系。它通过一整套的礼制,通过正常的组织程序,通过一套正常的社会政治机制来加以运转。君臣之间的关系,就是我们看到的表面上的那种君臣关系。

但还有一种君臣关系,也是在历史当中结构性的存在,就是所谓信-任型。侯旭东先生在“信”“任”两个字中间还打了个破折号。信-任,什么意思?这种君臣关系有一个特点,它往往建立在皇帝与大臣之间的私人关系之上。就是那个字,“宠”。

就是古代皇帝重用某个人,往往是出于自己对这个大臣的喜爱和宠信。有了这样的一个前提,这才有对他的重用。当然了,反过来说,一旦对你不宠不信了,那这个人的政治命运也就到头了。这不是个正常的君臣关系。因为这等于说,完全把政治的运作建立在君主的个人好恶之上。

但问题在于,你不得不承认,这种君臣关系在历史上是存在的。所以说,由宠而信,由宠而获得权力,这是当时不少大臣希望走的路。

在该书的第 124 页,侯旭东先生说,皇帝一方出于各种原因,需要这种关系,因而常常主动谋求建立或将此前已经存在的信任关系引入到君臣格局当中去。在这种情况之下,所有荣耀最终都源于皇帝,众人都渴望取悦于君主或者储君,投其所好,获得君宠。而相对于这些人,皇帝能够接触到哪些人,往往又是被动的,取决于各种制度的实际运作与官吏的处置。而在能接触到的众人中,与谁结成信任关系,往往取决于皇帝自己。

所以说,西汉在当时的这套机制之下,皇帝个人的好恶起到了至关重要的作用,皇帝所信赖的人得到重用,但问题就在于,这个人有没有真才实学,那是具有很大的或然性的,对吧?

卫青和霍去病的崭露头角完全是一个意外。没有皇帝的宠信机制,以他们的出身根本就没有出头之日,但是呢,是金子它就会发出光芒,他们是在一种不正常的机制之下被提拔出来的。没想到,这是军事双子星,旷世名将,他们用自己的天才回报了汉武帝,也掩盖了汉武帝这套提拔任用机制的bug。

卫青出身十分卑微,你可以用社会底层来形容也不为过。而他的登场与他的姐姐密切相关。

你要知道,卫青是什么身份?卫青的父亲名字叫郑季,是一个小吏。他在平阳侯家里边工作,与平阳侯的一个妾叫卫媪私通,这才生了卫青。换句话说,卫青是个私生子。

所以说,卫青出身非常卑微。后来他在平阳侯家里边,就是个放马的奴隶,仅此而已。

而这里边核心关键人物就是那个平阳公主了。平阳公主她是汉景帝的女儿,母亲是王娡,也就是后来的王皇后。换句话说,她是汉武帝的同母姐姐。她刚开始封的是阳信公主,后来因为嫁给了平阳侯曹寿,所以历史上一般又把她叫做平阳公主。汉武帝继位之后,她就是长公主。

而这个时候,有个特别有意思的现象,就是汉朝这阵这些皇帝的姐妹,都有个共同的习惯。干什么呢?家里边畜养美女,搜罗美女。畜养美女干什么呢?为了讨皇帝的欢心。你比方说,早年间馆陶长公主就是这么干的。馆陶长公主呢,是汉景帝的同胞姐姐,她就经常给汉景帝进献美女。目的是啥?那当然就是获得皇帝弟弟的信赖,然后给自己博取荣华富贵嘛。

这个家伙相当有手腕,工于心计,她的女儿陈氏就是她的政治筹码。她刚开始看见汉景帝身旁最爱的妃子是栗姬,于是她想把女儿陈氏(这个陈氏不是别人,就是后世史料说的陈阿娇,金屋藏娇的陈阿娇)许给栗姬的儿子刘荣,因为刘荣这阵儿是太子。

但是问题就在于,栗姬这个人哪,坦白来说,缺乏远见,她干什么事全是凭着性子来的。她很看不惯馆陶长公主。原因很简单,因为馆陶长公主老是在民间搜罗美女献给自己的皇帝老公,所以她非常不满。因此,当这个馆陶长公主提出请求的时候,她立即严词拒绝。馆陶长公主大为愤怒,转而要把女儿许配给王娡的儿子刘彻,也就是未来的汉武帝。

刘彻娶了陈氏。然后在馆陶长公主和王夫人的共同作用之下,太子刘荣被废,栗姬郁郁而终。等到汉武帝登基之后,陈氏被立为皇后,馆陶长公主就成了有功之人,所以非常受宠。

在这种情况之下,她是求请无厌,贪婪无比。而汉武帝逐渐对自己的丈母娘是越来越不满,而且这里边又有个问题,这个陈阿娇也不是盏省油的灯,这个人呐,也非常地骄傲。而且还有一个问题,她没有生儿子,所以就导致她逐渐地失宠。

而这个时候,卫子夫闪亮登场了。卫子夫就是平阳公主在民间搜罗的一个歌女,放在自己的府上,平时是负责表演的,这就是个演员。而平阳公主在民间还搜罗了很多的美女,随时就等着有机会献给自己的皇帝弟弟。

结果,后来有一次,汉武帝到平阳公主府上来做客,平阳公主赶快抓住机会,在宴会上把这些美女盛装打扮,然后都带到了皇帝的面前。没想到皇帝一个都看不上,那只好让这些美女撤下,然后再让乐队上来表演歌舞。没想到,皇帝没有看上前面的美女,却看上了这个歌女卫子夫,于是卫子夫被皇帝所临幸。

这下得了,卫子夫平步青云,并且很快受宠了。结果,馆陶长公主得到这个消息之后,非常地愤恨。她干了件事,是非常不明智的一件事情。她不敢去动人家卫子夫,但她听说卫子夫有一个兄弟卫青,而且卫青的身份很卑微,是平阳府中的家奴。所以,她想绑架卫青来泄愤。

结果,卫青有一个好朋友,就是公孙敖,救了卫青,卫青幸免一死。然后,公孙敖又把这个事给传出去了。知道了这件事儿之后,汉武帝非常愤怒。于是,汉武帝在愤怒之下做出了一个影响历史的决定。干什么呢?你们欺负卫青,不就是因为卫青身份低微吗?好。他在赌气之下,任命卫青为建章监、侍中,封卫子夫为夫人。

你知道这意味着什么吗?也就是说,卫青摇身一变,由一个奴仆变成了一个朝廷命官,完全是在这场宫廷的内斗,就是宫斗当中,汉武帝赌气的结果。那阵儿,汉武帝哪知道卫青是个军事天才?不仅汉武帝不知道,我怀疑卫青自己都不知道自己还能带兵打仗,这简直就是“时也命也”。谁也不知道,就在无意当中,一代将星冉冉升起了。

到了元光六年,也就是公元前 129 年,匈奴入侵上谷郡。这个时候,汉武帝亲自部署四路大军出击。坦白说,在汉匈战争的初期阶段,汉武帝正在不断地寻找有没有能胜任的将领,因为早期的很多将领让汉武帝都非常不满,包括那个后来名声响亮的飞将军李广。汉武帝其实对李广一直不满意,他正在寻找军事天才。

在这种情况之下,匈奴入侵,他部署四路出击。其中卫青这阵儿已经是车骑将军了,出上谷,然后公孙敖出代郡,公孙贺出云中,李广出雁门,四路大军各率一万骑兵。这一仗,其他三路白忙活一场,根本没有建功立业,只有卫青这一路大获全胜。汉武帝眼前一亮。噢,原来我自己无意当中任命的卫青,竟然还是个军事人才!卫青由此获得了皇帝的信赖。

按照侯旭东先生的说法,这就是一个靠“宠”这个机制上来的人。原本是先宠卫子夫,因为卫子夫的关系,这才宠信了卫青。而卫青又彰显了自己的军事才华。这简直就是“无心插柳柳成荫”嘛。而且大家也知道,卫青受宠受重用,带出来了谁?带出了霍去病。

霍去病,那是卫青姐姐的孩子,换句话说,卫青是他的舅舅。刚开始,霍去病也不过是不显山不露水的一个少年。早年间,卫青想培养一下外甥。结果这个外甥很有意思,卫青给他教兵法,结果霍去病学不学呢?学,但是学到后来,霍去病提出了自己的看法,他认为这些兵法也不必全部都学,尤其是不能完全照搬。

后来,在一次出战的过程当中,十多岁的霍去病被委任为前锋,率领几百骑兵做侦察,结果在路上遭遇了匈奴的主力,敌人的兵力数十倍于他。但是,我们这位少年将军浑身是胆,竟然率领几百骑兵突袭了匈奴的主力,斩首数千级,而且还俘虏了好几个匈奴的贵族。这一仗让霍去病暴得大名,被封为冠军侯,一代将星闪亮登场。

后面霍去病的一系列的战绩,我在这里就不展开了,因为咱们恐怕都耳熟能详了。霍去病堪称是中国历史上最闪亮的将星之一,甚至比起他的舅舅卫青来说是有过之而无不及。班固用了一长串富有感情的、充满文采的话来形容霍去病短暂的一生所取得的这些成就:“长驱六举,电击雷震,饮马翰海,封狼居山,西规大河,列郡祈连。”

你什么时候想起霍去病?每个中国人想起霍去病都有血脉偾张的感觉,但是问题就在于,霍去病去世太早了, 20 多岁就去世了。他去世于公元前 117 年,汉武帝悲痛欲绝,发铁甲军为其送葬,并把他的墓的形状筑成像祁连山的行帐,用来标榜他的赫赫军功。

到了公元前 106 年,卫青也去世了,也就是说,汉匈战争还没有结束的时候,双子星就陨落了。从此,汉武帝失去了自己最优秀的将领。那么,当然就要再培养新人了。问题就在这儿,我前面说了,卫青和霍去病,他们的横空出世完全是一个意外,完全是汉武帝那套“宠”的机制所培养出来的。这套机制根本就不是个正常的机制,国家也好,一个企业事业单位也好,都不应该用这套机制来选拔人才。

但问题就在于,他成功了呀。汉武帝成功地用这套机制提拔了卫青和霍去病,所以汉武帝就觉得,这套机制可以复制,这不挺成功的吗?于是他拿这套机制又复制了一个李广利,这下子,这套机制的 bug 就彻底显露无遗了。

李广利,他的提拔与李夫人密切相关,这是李广利的妹妹。这个李夫人是中山人,而且也是善歌舞,原本也是以歌舞为职业的。你发现没有,汉武帝就是特别喜欢这种善歌舞的女子,而且她怎么出现在汉武帝的后宫呢?还是平阳公主推荐。

李夫人受宠了,然后呢,还生下了一个昌邑哀王刘髆。但是问题就在于,产后不久,李夫人病死了。但是不管怎么样,李夫人受宠,而且又诞下了皇子,所以汉武帝以皇后之礼安葬了李夫人。而我们这位李广利的横空出世,就与李夫人直接相关。

汉武帝决定拜李广利为将军。原因很简单,汉武帝心里想的是,你看以前我宠信卫子夫,于是就有了卫青和霍去病;那么好了,我现在宠信李夫人,我把李夫人的兄弟提拔上来,是不是又能复制那套成功呢?

李广利出来打的第一场大战,就是征大宛国。这是中亚的一个国家。结果,李广利哪有打仗的才干嘛,这个人是个草包。他这一路后勤工作也做得不好,劳师远征,士卒疲惫不堪。

尤其是路过郁成城的时候,郁成城坚决抵抗,杀伤汉军众多,李广利就恐惧了。所以他决定干什么呢?撤兵,回来,回到敦煌去,希望皇帝再增派援军,加派粮草。结果,汉武帝听说了之后是勃然大怒。

当然了,对于汉武帝来说,他还是要帮助李广利打赢这一仗的。原因很简单,汉武帝到这个年龄段是越发地刚愎自用,越来越自负了。汉武帝就觉得,我任用的这个李广利头次出征,如果要是大败亏输的话,这不仅是李广利个人的问题,而关系到我的脸面呢。因此,汉武帝决定给李广利增兵,而且给李广利加派粮草,可以说倾全国之力把各种资源加给了李广利,让李广利去出征。

结果李广利二征大宛国,到了贰师城下。这个时候,大宛国也很恐慌。大宛国再怎么说也是个小国,你要是硬拼的话,它拼不过汉朝。这时候,大宛国就派使者来跟李广利商量,跟李广利说,你如果不攻城,我愿意把汗血宝马献给你;而且你们现在军队乏粮,我还可以给你们提供粮草。你如果非要攻城,我跟你鱼死网破,同归于尽;我先把我们的马都杀了,然后我跟你血战;而且康居国援军现在已经在半路上,要来援助我,我们到时候里外夹击,咱们那时候一战,谁胜谁负,这还不一定。

结果,李广利这个人怂包一个。他哪有卫青和霍去病那种决绝的勇气。他这一仗,靠着汉武帝在后面不断地输血,不断地增派资源,这才打到了敌人的城下。然后敌人现在既然愿意献马,那对于李广利来说,他就觉得还好,见好就收吧。

于是他跟大宛国约好,第一,大宛国献汗血宝马,献顶级马匹数十匹,然后中等以下的马匹,公马母马 3000 多匹;第二,立一个新的大宛王,这个大宛王的态度比较亲汉朝。然后,李广利就宣布罢兵,回来了。

这一仗,坦白说,多多少少有点得不偿失。汉军并没有真正彻底拿下大宛国,这是一个;第二,损失惨重。当时出敦煌的有数万大军,回来之后,史书记载说,入玉门者万余人,马千余匹。啥意思?就是说,长途劳师远征,损兵折将,带回来的汗血宝马,加上汉军自己的战马,总共加到一起,回到玉门关的也不过就一千多匹;而且在这一路,坦白说,很扰民。因为什么呢?缺粮草嘛。缺粮草那军人没得吃怎么办?那就只好沿途去补给嘛,因此给汉军的声誉也造成了不良影响。

但是,汉武帝出于自己的面子,是不愿意承认失败的。当然这也不算失败,只能说是杀敌一千,自损八百,得不偿失。但是,汉武帝为了面子,他下诏,把这场战役渲染得无比重要,把这场得不偿失的胜利渲染得好像是取得了决定性大胜一样,然后还“其封广利为海西侯,食邑八千户”。

我跟你说,这一套建立在“宠”的用人机制之下,就容易出现这样的事。这种领导提拔上来的人,如果取不了成绩, KPI 完成不了,我跟你说实话,这些领导首先觉得是自己的脸面受损。为了堵别人的嘴,他也得把这打扮成一个胜利。所以李广利反倒还封侯了。

到了公元前 99 年,李广利又受命再度出征,率3万骑兵出酒泉。这回好了,被匈奴大军包围,差点无法逃脱,死亡者高达十分之六七。到了天汉四年,也就是这场失利2年以后,李广利率6万骑兵、7万步兵出朔方,路博德率军万余与李广利会合,游击将军韩说率步兵3万人出五原,公孙敖率1万骑兵、3万步兵出雁门。这个时候,匈奴的且鞮侯单于率领 10 万大军来迎战李广利。结果,李广利这一仗又败,又被人家包围了,血战十多天,这才突围而归,各路汉军均是无功而返。

到了公元前90年,匈奴又入侵五原和酒泉,结果李广利再次奉命出征。唉呦,我的天哪,我真是太佩服汉武帝了。别人是吃一堑长一智,你是吃一堑吃一堑。事实证明李广利根本没有任何军事才干,但是就是为了自己的面子,让李广利不断率军出征。

而在这一仗之前,李广利的一个举动可以说也为李广利的下场埋下了伏笔。

怎么回事呢?李广利出征之前,宰相刘屈氂和他之间形成了一个密谋,为什么呢?因为宰相刘屈氂的妻子。因为刘屈氂多次遭到汉武帝的责备,所以对皇帝非常不满。据说刘屈氂的妻子请了个巫师,在家里边悄悄作法,诅咒汉武帝早死;同时告诉刘屈氂,你最好联合李广利,李广利手里边有兵权。干什么呢?李广利不是受皇帝的宠信吗?你让李广利在皇帝的面前去说一说,立谁为太子呢?立李夫人的儿子昌邑哀王刘髆为太子。哎,李广利是他的舅舅,那李广利肯定愿意啊。好了,李广利跟刘屈氂之间有了这样一个秘密的政治协议。

但是问题就在于,刘屈氂家里边作法诅咒汉武帝这件事,后来被人告发了。然后刘屈氂以大逆不道的罪名被处以腰斩,刘屈氂全家满门抄斩,而李广利的妻子儿女也都遭到了逮捕和囚禁。在前线的李广利得到这个消息之后非常惊慌,我的天哪,咋办?我现在如果罢兵回去,我也难免一死。那怎么办?

李广利做出个决定,我呀,冒险出击,我看能不能大破匈奴,我如果大破匈奴,可以以功赎罪。所以,他轻敌冒进,往返千里,去远击匈奴。结果,匈奴单于率领大军来迎敌。汉军长途跋涉千里,一直由郅居水,走到了燕然山,这时候已经疲惫不堪了。匈奴单于率领5万骑兵袭击汉军,结果汉军死伤过半。

李广利本来想以功赎罪,没想到又再次遭受大败,这回他心情非常沉重。

后来,汉匈之间发生了一场决战。在决战之前夜,匈奴趁汉军不备,在汉军的营垒前悄悄挖了一道壕沟,有好几尺深。然后清晨匈奴从汉军的背后发动突然袭击,结果汉军往后就撤,这一撤,很多人掉到了这壕沟里边,整个阵型大乱。于是惨败,7万汉军将士牺牲了。而李广利呢?投降了。因为李广利知道,这回好了,这回我唯一的一点资本也丧失殆尽了,回去那就只有腰斩了。因此他就投降了匈奴。

结果,匈奴单于知道他在汉朝是贵族,所以还把女儿嫁给了他。而李广利在长安的家眷,毫无疑问都被汉武帝给诛杀了。

李广利投降匈奴,虽然换来了一时的平安,但是也好景不长。

怎么呢?有一个人叫卫律,卫律先投降匈奴,后来李广利也来了,也投降了。结果,李广利受到了匈奴单于的优待,位置在卫律之上。卫律心生嫉妒,他于是想害李广利。怎么个害法呢?他用了单于的迷信心理。

当时单于的母亲生病,然后卫律买通了一个巫师,跟单于说为什么你的母亲生病啊,那是因为你那个去世的父亲在作祟呀。你父亲为什么作祟呢?原因就是你那个父亲过去带兵打仗的时候,曾经发誓,如果捉到李广利,一定杀李广利来祭神。结果现在李广利投降了你,你非但不杀他,反倒还重用他。因此,先单于地下有灵已经发怒了,所以在作祟。

单于一听,这还了得,于是他把李广利给杀了,用李广利来祭神。李广利本来觉得自己忍辱偷生,能够苟安于世,结果没想到遭到一个如此可悲的下场,可以说是可悲而且可耻。

这三个人,卫青、霍去病、李广利,同一个用人机制提拔上来的,但是三个人的功绩大相径庭。对吧?清代的史学家赵翼这样评价说:“三大将皆出自淫贱苟合,或为奴仆,或为倡优,徒以嬖宠进,后皆成大功,为名将,此理之不可解者也。”意思就是说,这三个人都可以说是贱口出身,身份卑微,但是都成了大将,这不可理喻啊。

但是这里边有句话,我想纠正一下赵翼。就功绩而言,李广利怎么能够跟卫青和霍去病相提并论呢?他唯一能相提并论的只有一个,就是他这种出身,他这套被提拔上来这个机制,这个是一样的。我们必须得说,汉武帝这套机制有重大的问题,卫青和霍去病的成功完全是具有偶然性的,那是个人的天才所带来的,一句话,汉武帝这套机制是不可复制的。

汉武帝就是侯旭东先生所写的书当中,用“宠”来运作政治的一个典型代表,老用宠信这套机制来用人。也就是说,谁受重用,谁不受重用,完全看他与汉武帝之间的个人关系。所以你可以注意到,整个汉武帝在位这几十年期间,很多人削尖脑袋就只为了一件事,跟皇帝建立密切的私人关系。

所以司马迁对这个事儿是冷眼相待,在《报任安书》当中,他说:“力务壹心营职,以求亲媚于主上。”说的就是那些人。司马迁很看不惯这种风气。

所以你看,一个有趣的现象就在这儿,人家卫青和霍去病成功是个人的才华掩盖了你这套机制的bug。可是汉武帝想不到,汉武帝认为这是他的用人机制的成功,所以李广利应运而生。然后汉武帝眼见李广利不是个军事人才,你说汉武帝心里头明白不明白?我估计他明白,但是对不起,个人的颜面使得他决定不断地输血,不断地加码,不断地给你急救包。目的就在于啥?目的就在于用资源来培养你的成功,希望李广利能够成功,这样子汉武帝觉得自己的脸面上就过得去。所以这一套搞下来之后,我们看到带来的结果是啥?就是李广利丧师辱国,个人也用一种非常屈辱的方式死去了。

也正是这套机制的问题,导致汉武帝晚年朝廷乏人,没有真正的军事人才,所以汉武帝到了晚年才有了《轮台罪己诏》。汉匈战争没有结束,但是起码在这个阶段内告一段落了。一句话,汉武帝终于意识到自己这套机制有问题。当然了,能悬崖勒马也算是汉武帝有过人之处,这点我们是该肯定的。

不过话可说回来,这套机制整个的历史进程告诉我们一个什么道理?也就是说有时候一套机制成功与否,你得分析一下,是这套机制本身具有极强的效率,还是用这套机制提拔上来的人,个人的才华带来了成功。领导者千万不要因为一时的成功遮蔽了自己的双眼。好像只要一成功,我所有的事儿就都是合理的,不见得。所以,摆正自己的位置,调整好自己的心态,随时观察我这套机制,成功在哪里,还有哪些地方有隐忧。千万不要以为一时的成功能换来永远的成功,所以我们经常说一句话,与时俱进,道理就在这儿。

好了,关于卫青、霍去病、李广利,我们就讲到这儿。下一讲我们想讲一下郭子仪、李光弼。这两位又是两个典型。这两个典型什么特点呢?郭子仪无论是军事才干还是政治情商,简直都高得不得了,他堪称是中国历史上最会做人的人之一,而他的亲密战友李光弼,坦白说,又是一个传统的职业军人的那种姿态。这两个人不同的为人处世,给两个人带来了不同的结局,我们要分析一下他们的这种职场经历。

好,谢谢你,再见。

划重点

1.侯旭东先生认为,中国古代帝王存在的君臣关系可以说是两种类型,一种是信-任型,一种是礼仪型。

2.卫青、霍去病、李广利,同一个用人机制提拔上来的,但是三个人的功绩大相径庭。

3.有时候一套机制成功与否,你得分析一下,是这套机制本身具有极强的效率,还是用这套机制提拔上来的人,个人的才华带来了成功。