《凌烟阁》 于赓哲解读

《凌烟阁》|于赓哲解读

你好,我是于赓哲,我们今天要讲一讲郭子仪与李光弼。

涉及的书,是我本人的一本书,叫《凌烟阁》,因为郭子仪和李光弼都是凌烟阁功臣。

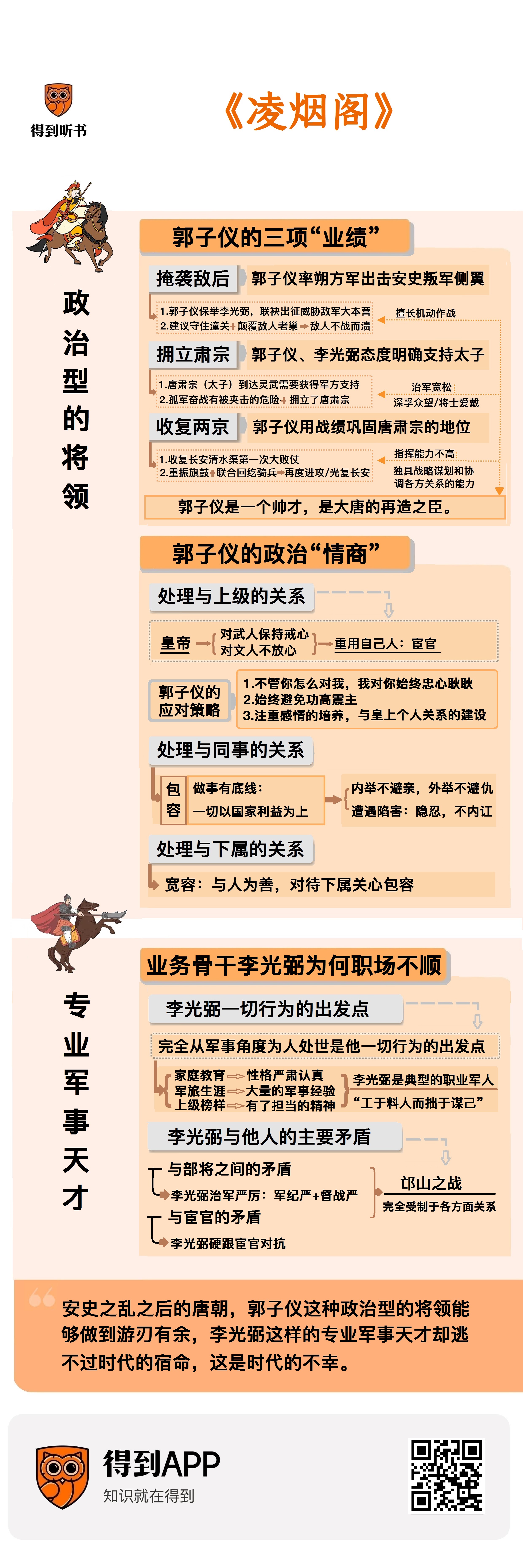

但是话可说回来,这两个人的命运大不同。郭子仪称得上是凌烟阁功臣当中数一数二的存在,按唐肃宗的话来讲,就是“吾之家国,由卿再造”。也就是说,他是大唐的再造之臣。安史之乱爆发之后,平定叛乱的第一功臣就是郭子仪,其次才是李光弼。

郭子仪是个帅才,统领全局的人。将易得,帅不易得啊。不仅如此,郭子仪还是个非常会做人的人。你按照儒家忠孝仁义礼智悌这样的标准来衡量,那郭子仪也是个完人:对国家忠心耿耿,又有着超高的才华,有着极大的战功,仁义道德方面也很少有瑕疵。他本人也享受着荣华富贵。

他开始步入军界的时候是太平时日。他是靠着武举上来的,当时国家的边境虽然有战事,但国内是祥和稳定的,盛世嘛。所以,他的仕途刚开始是四平八稳的,但是,安史之乱的爆发把整个国家抛到了深渊里边。当然,反过来,这也使得郭子仪获得了机会。他达到了自己人生的巅峰,就是所谓“乱世出英雄”。

郭子仪可以说是在安史之乱爆发之后,最早投入反击的唐军将领之一。在这场长达八年的战争当中,有如下一些战功,比方说,战争初期的掩袭敌后。

当时郭子仪被委任为朔方节度使,朔方军那可是唐朝西北边防军体系里边强有力的一支队伍、主力军,它的管辖范围涵盖了今天的宁夏到内蒙古到这一带。安史叛军大本营在河北,他们的目标是洛阳和长安。这样就导致安史叛军的侧翼暴露在了朔方军的面前,所以郭子仪毫不犹豫地出击敌人的侧翼,先是击败了叛军的高秀岩部,然后又乘胜前进到了今天山西省的北部,在这里又多次击败叛军,尤其是有一仗击毙敌人的主将,而且坑杀敌人骑兵 7000 多人。

在此之前,叛军主力已经攻克了洛阳。此时态势非常地微妙。叛军战斗力很强,唐军,尤其是原先内地的那些部队,在正面对抗当中很难占据上风。但是,敌人也有敌人的问题。

他们的大本营在范阳,而范阳到洛阳这一线的侧翼方向已经受到了郭子仪的威胁,然后,颜真卿、颜杲卿兄弟俩又在河北和山东掀起了起义。河北二十四郡有十七郡响应了颜氏兄弟的号召,重新起义,效忠大唐。结果敌人被搞得是后院起火,焦头烂额。

在郭子仪的保举之下,李光弼被委任为河东节度使,两个人联袂出征,威胁敌人的河北大本营。

而且与此同时,敌人占据洛阳之后,想打长安,有一个难点。什么难点?就是潼关。这时候潼关由谁来镇守?由唐玄宗起用的赋闲在家的老将,就是哥舒翰来镇守。

刚开始哥舒翰采取了正确的策略,一句话,就是“守”。我就坚守不出,你在潼关面前你进不来,然后郭子仪、李光弼、颜真卿等这些人包抄你的后路,早晚有一天我们给你来个包饺子。

但是,最后事儿还是坏在了皇帝和杨国忠的身上。为什么呢?因为杨国忠与哥舒翰之间有矛盾,他认为哥舒翰屯兵不进,手握重兵,却不出关与敌人进行决战,可能是想谋图自己,借这个战事来给哥舒翰自己积攒权力,然后回头要来收拾他。所以在他的怂恿之下,皇帝接二连三派使者催促哥舒翰出战。

其实在此之前,郭子仪、李光弼已经劝告皇帝,说现在态势很好,“请引兵北取范阳,覆其巢穴,质贼党妻子以招之,贼必内溃。潼关大军,唯应固守以弊之,不可轻出”。郭子仪、李光弼真的是头脑非常清楚,他们建议潼关就是守,守住就是最大的胜利;让我们去颠覆敌人的河北老巢,抓住敌人的妻子儿女作为人质,敌人不战而自溃。

但是,对不起,唐玄宗在杨国忠的怂恿之下,非要强迫哥舒翰出战。结果,这场战役唐军大败,长安失守,皇帝逃往成都,路上发生了著名的马嵬驿兵变。这个我们就不多说了。

叛军长驱直入,郭子仪他们创造的大好局面一夜断送。断送完了之后,在马嵬驿兵变之后,太子李亨选择与老皇帝分道扬镳。他刚开始想去河西,最后又决定前往灵武。他要去灵武干什么?其实,他这阵儿已经想自立门户,当皇帝了。但问题就在于,身为太子,在老皇帝没有发出明确指示的情况之下,想自立为帝一定要获得军方的支持。而军方此时核心关键人物是谁?就是郭子仪和李光弼。

因此,郭子仪的第二个功劳就是拥立唐肃宗。

唐肃宗(彼时还是太子)的目的地是灵武。他到达灵武的时候,简直寒酸无比,手头只有一两千人,大臣只有 30 多人,因此他想当皇帝,郭子仪、李光弼的态度就非常关键。此时太子心里是忐忑不安的。结果,郭子仪、李光弼作出了明确的选择,我们选择支持太子。所以,他们整军5万多人,衣甲鲜亮,浩浩荡荡回到了灵武,拥立了唐肃宗。

唐肃宗这回心里头终于有底了。当然郭子仪、李光弼回到灵武也是迫于无奈啊。原因很简单,大好的局面被唐玄宗给葬送了,他们再孤军奋战,就有被敌人两翼夹击的危险。所以只能退回来,拥立了唐肃宗,唐肃宗从此名正言顺了。

郭子仪第三项功劳,收复两京。

郭子仪此后率军与敌人接连展开大战,斩获颇多。而且这时候,公元 757 年年首,传来一个消息,安禄山死了。

这个消息大大地鼓舞了唐肃宗。唐肃宗要求郭子仪趁势收复长安,催促之下,结果就犯了个兵法大忌,怎么呢?急于求成了。这一仗,郭子仪率军与敌人在长安城郊外的清水渠(又叫清渠)遭遇。敌人的将领是安守忠和李归仁。安守忠曾经是郭子仪的手下败将,大概是因为这个缘故,郭子仪犯了个错误,他有些轻敌了。敌人佯败,郭子仪上当了,就在后面追。其实,敌人用 9000 骑兵摆了一个长蛇阵,就是来诱敌的。郭子仪、李光弼直接击敌中部,结果两翼敌人的骑兵开始迂回到唐军背后,唐军大败。这是郭子仪军事生涯当中第一次大败仗。郭子仪非常自责,上书皇帝,请求处分。皇帝呢,改命他为左仆射,意思了一下。

在这里,我们就要说一下郭子仪的军事才能。这个人用兵有如下的特点。第一,擅长机动作战。第二,治军宽松,深孚众望,将士爱戴。第三,论作战指挥能力,其实坦白说,不如李光弼高。这个人作战有大胜也有大败,比方说邺城战役,那就是一场大败。但是这个人有一个长处,是李光弼、仆固怀恩等这些干将没有的,就是这个人的战略谋划和协调各方关系的能力,别的人不具备。也就是说,这个人与其说是一个将才,不如说是一个帅才。

过了一段时间之后,重振旗鼓的唐军出动 15 万大军,再联合回纥骑兵,再度对长安发动进攻。回纥的加盟对唐军来说太重要了,为什么呢?回纥骑兵虽然这次来的人数不多,但是全部都是精锐。

最后,唐和回纥的联军与叛军在长安城南的香积寺展开了决战,这就是历史上著名的香积寺大战,双方投入战场的兵力加起来有 25 万以上。结果叛军大败,6万人阵亡,2万人被俘,放弃长安落荒而逃。

长安光复,老百姓万人空巷出来迎接唐军,流着眼泪说,不图今日复见官军呐。长安的收复让唐肃宗欣喜若狂。你知道他当时是什么心态?不仅说是收复长安的高兴,关键是啥?他可是抢班夺权呐。他爸虽然已经承认了他的这个皇位,可是如果没有像样的战绩,那么你说这个皇帝的合法性天下服不服?所以,郭子仪等于是用自己的战绩巩固了唐肃宗的地位,因此唐肃宗高兴得不得了。

回到长安,唐肃宗先是哭祭太庙三日之久,然后入住大明宫。等到郭子仪来见他的时候,唐肃宗拉着郭子仪的手,流着泪说:“吾之家国,由卿再造。”所以,郭子仪后来被人们称为唐朝的再造之臣。

如果只说郭子仪的战功,坦白说,不足以概括此人的一生。他一生最大的特点是政治情商极高,善于协调处理各方面的关系和矛盾。所以他成了历代君臣心目中的一个完人。

我们来看一下他怎么跟各方面打交道。比方说,跟皇帝的关系。郭子仪一生打交道最多的皇帝是肃宗和代宗。郭子仪一生忠心耿耿,始终与皇帝之间保持着良好的关系。坦白说,郭子仪立这么大的功,名列凌烟阁,那你说皇帝应该对郭子仪全方位信任吧?其实不然。肃宗也好,代宗也好,对郭子仪都防着一手。

原因很简单,不是郭子仪个人的问题,而是因为安史之乱本身就是武人作乱。而且在镇压安史的过程当中,唐朝政府军还有多位将领先后反叛、兵变,所以,皇帝对整个武人集团现在都不信赖,都保持戒心。那你郭子仪身为公认的武人集团的总代表,皇帝对你能全方位地信赖吗?

另外,还有一点,就是皇帝为什么重用宦官?你看,安史之乱还诞生出了另外一个怪胎,就是宦官专权。为什么重用宦官?就是皇帝对武人不放心,后来甚至发展到对文人集团也不够放心,那只有重用自己人。谁呢?就是伴随自己长大的这些宦官,这算是自己人,又是发小。所以,郭子仪这一生为什么老是遭到宦官们的攻击?恐怕宦官们贯彻的就是皇帝的意志,要代表皇帝不断地敲打一下这些武人。

那郭子仪怎么面对这一切呢?他的应对策略有如下几点。

第一,不管你怎么对我,我对你始终忠心耿耿。不管是被重用还是被冷落,郭子仪始终如一。而且,人家很自信。要我说,这就是业务骨干的自信,就是反正不管你最后咋折腾,你最后还得用我,这是他的自信的由来。

第二,始终避免功高震主。他多次婉拒皇帝的封赏,婉拒皇帝的表彰。而且,一旦有战败,马上就主动上书请求处分,丝毫没有功臣常有的那种傲慢。

第三,注重感情的培养,注重与皇帝个人关系的建设。一句话就是,公事公办之外,可以打感情牌嘛。你比方说,唐代宗听信宦官程元振的谗言,罢免他副元帅的时候,郭子仪不是一味地喊冤,而是叙旧。怎么个叙旧呢?人家代宗以前还是皇子的时候,就跟郭子仪并肩战斗。郭子仪把以前他跟代宗之间往来书信一千多封,合订成了一卷书,呈送给了代宗看。人家说,你看,这是早年间咱俩的往来书信,这是臣一家子孙万代之宝,要传世的。唐代宗一看,大受感动,说朕“不德不明”,我这个人太糊涂了,我让你感到忧心了,我错了,你放心吧。由此打消了对郭子仪的疑心。所以说,郭子仪善打感情牌去感动你。

另外,还有一件事,能够彰显郭子仪与皇帝之间的关系。

郭子仪后来与皇室联姻,他的儿子郭暧娶的是唐代宗女儿升平公主,小两口都年轻,十来岁,年轻气盛。结果,夫妻俩吵架,升平公主摆出一副公主的派头,居高临下训斥老公。郭暧一张嘴来了这么一句:“汝倚乃父为天子邪?我父薄天子不为!”你就仗着你爸是天子欺负我,是吧?我告诉你,那天子之位,我爸也就是不想当。我爸要想当,早就当上了。公主听了之后,立刻起身进宫告状去了。你要知道,如果皇帝抓住这句话来进行追究的话,郭家要被满门抄斩。

郭子仪此时不在家。回来之后听说了这件事,郭子仪大惊失色。郭子仪一辈子小心翼翼,就是怕别人觉得自己功高震主,怕皇帝产生这样的想法。没想到,大逆不道的话从儿子嘴里边说出来。然后郭子仪下令把儿子捆起来,然后带着这个儿子,父子两个人一块,负荆请罪跪在了皇宫面前。

这时候,升平公主进了皇宫,就给唐代宗汇报,说郭暧说了如此大逆不道的话。要我说,唐代宗表现得也蛮会做人的。代宗跟公主说,女儿,你老公说得对。他原话是这么说的:“使彼欲为天子,天下岂汝家所有邪!”郭子仪位高权重,在军中深孚众望,尤其那阵儿,你看咱们皇室已经衰微到什么地步?那阵儿郭子仪如果想当天子,这天下还是咱们李家的吗?不是了。

这时候,听到消息,说是郭子仪带着儿子来负荆请罪了。皇帝立刻赶出来,然后立刻把郭子仪给扶起来,说了这么一句话,“不痴不聋,不作家翁”,意思就是说咱们当家长有时候得学会装聋作哑,孩子家家的,口无遮拦,犯得着你这么认真吗?你看,这件事,咱们这么说,就是皇帝和郭子仪之间建立了完全的信赖关系之后,两个人的一种默契。郭子仪会做人,皇帝这件事处理得也非常好。但是话可说回来,如果彼此之间有戒心的话,不会出现这样的事情。甚至这么说,皇帝如果这阵儿对郭子仪有戒心的话,完全可以抓住这件事大做文章。

另外,郭子仪怎么处理与同事的关系?俩字,包容。

郭子仪我是蛮佩服的,就没有他搞不定的关系,甚至有的人对他不好,郭子仪都能够做到与人为善。而且,郭子仪不是圆滑,郭子仪做事有底线。什么底线?一切以国家利益为上。

你比如说,早年间,年轻的时候,他跟李光弼在一个军营里,但是,这两个人早年间关系非常不好。《新唐书》记载说:“二人不相能,虽同盘饮食,常睇相视,不交一言。”啥意思?就是两个人哪怕坐到一张桌子上吃饭,一个盘子里边夹菜,两个人一句话都不带说的。

结果,后来等到安史之乱爆发了,要一起走上战场了,郭子仪明白孰轻孰重。这时候唐肃宗提出来,说要委任一个将领为河东节度使。你要知道,河东节度使虽然位高权重,但这个官职非常危险,因为河东是一线当中的一线,是直面敌军的,很危险。而郭子仪推荐的是李光弼。

李光弼怎么想的?李光弼想:这就是郭子仪,借这事儿,要害我呀。于是,他来找到郭子仪,跟郭子仪说,我死也就死了,请你放过我的妻子儿女。郭子仪听了之后,立刻过来握住他的手,说:“今国乱主迁,非公不能东伐,岂怀私忿时邪?”你误解我了,现在国家动乱,需要的是人才,我觉得是河东节度使这样一个关键的职务,不是你这样的人根本无法胜任,这阵儿不是咱俩闹私人矛盾的时候,这是国家利益啊。李光弼很受感动,从此以后,两个人尽弃前嫌,同心协力,纵横疆场。所以,《新唐书》夸赞说,这是能够“内举不避亲,外举不避仇”啊。

而且,即便在遭遇宦官的陷害的情况之下,郭子仪也能够做到隐忍,不闹内讧。

另外,郭子仪怎么处理与下属的关系?两个字,宽容。

郭子仪与人为善,虽然是将军,但脾气非常好,不暴躁,对待下属也很关心,有小错很能包容,所以手下乐为其所用。与之相比,李光弼就是另外一个典型,这个人性格严厉,治军严整,所以属下的人都很怕他。有一次,李光弼奉旨要接替郭子仪掌管朔方军,结果,朔方军差点兵变。为什么呢?大家希望还是郭子仪留任,不希望李光弼来,差点酿成兵乱。郭子仪就这么一个人,睿智能干,而且时刻脑子清醒,能够把持住自己,不居功,不自傲,一切以大局为重。所以,乱世里不仅再造了国家,还能保全自己,已经接近了所谓完人的这标准了。

《旧唐书》评价郭子仪,说他这个人是“权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑,侈穷人欲而君子不之罪。富贵寿考,繁衍安泰,哀荣终始,人道之盛,此无缺焉”。一句话,就是功高盖世,而皇帝不怀疑;生活奢侈,而君子不怪罪;一生荣华富贵,子孙众多;人做到这份上,就没有任何缺憾。

而李光弼,与郭子仪相反,论军事才干、指挥能力,其人甚至在郭子仪之上,但论政治情商,李光弼差远了。李光弼还是那种典型的职业军人,他不像郭子仪那样游刃有余,能够与各方融洽相处。他是纯军人,郭子仪是政治家型的军人。

李光弼呢,刚开始年轻的时候出道,是跟着唐朝名将王忠嗣。这个王忠嗣啊,非常忠厚的一个人,这个人原本兼四镇节度使,位高权重。结果,唐玄宗让他去攻打吐蕃的石堡城。石堡城是一处险隘,地势非常地险要,易守难攻。王忠嗣算了一下,说这一仗要牺牲将士数万人,因此他不愿意打。皇帝命令他打,他爱惜将士生命,不愿意打。

结果,李光弼看在眼里,记在心里。他爱戴这个老上级,他不想让这个老上级遭祸遭灾。所以他劝一下,意思就是说,皇帝下令让打你,不要违背;而且他还问,你是不是舍不得重赏将士啊?这就有点误解了啊。王忠嗣回答说,我如果在皇帝那地方获罪了,我最多也就是遭到贬官,但是呢,我如果要打这一仗,要牺牲数万人的将士,所以他说:“忠嗣岂以数万人之命易一官乎!”我可不愿意用数万将士的性命给自己换取功名利禄。李光弼非常感动,说:“今大夫能行古人之事,非光弼所及也。”这件事对李光弼有巨大的影响。

史家评价李光弼说,他“工于料人而拙于谋己”。就是他善于为他人考虑,善于举荐人才,但是这个人偏偏不善于为自己的前途考虑。李光弼的一生就是如此,他的家庭教育养成了他的性格,就是严肃认真;多年的军旅生涯给他积攒了大量的军事经验;老上级王忠嗣的榜样让他有了担当的精神,可以为了责任牺牲个人的利益。但问题就在于,李光弼完全是从军事角度来为人处世,这是他一切行为的出发点。安史之乱之后,政治形势错综复杂,他不像郭子仪那样能够有效地来应对。

安史之乱的爆发,给了李光弼一个驰骋的舞台,乱世英雄,横空出世,郭子仪、李光弼的宏图大业都是从这儿起步的。郭子仪后来担任了朔方军节度使,然后郭子仪又推荐了李光弼,这就是我们前面所说,两个人同心合力,为国而战。唐肃宗后来委任李光弼为宰相,太原尹,北京留守,负责保卫太原。李光弼一生征战,胜多败少,他是安史叛军,尤其是史思明最怕的唐军将领。这个人守太原、战河阳,收复两京,战相州,有了如此大的功勋,但是他却是个悲剧英雄,为什么呢?这与他的性格以及当时的政治形势是密切相关的。

我前面说了,这个人性格严肃,不苟言笑,治军严厉,从来不懂得圆滑两个字怎么写。因此,无论军中军外,他都有很多的敌人,人们对郭子仪是敬爱,对他是敬畏。虽然说敬畏能够塑造部队的战斗力,能打胜仗,但是对他个人的前途实际上是不利的。这就是史书说他“工于料人而拙于谋己”。

他与别人的矛盾主要是两方面,一个是与部将之间的矛盾。

李光弼治军与郭子仪相反,郭子仪是宽容,他是严厉,军纪严,督战严。他的军队纪律性非常强,作战勇敢,而且对待老百姓不敢搞强掠,不敢侵犯私产。按理说,这是好事,但是很多军人不高兴,为什么呢?安史之乱之后,政府军急速扩张,难免鱼龙混杂,不排除其中相当一部分人是抱着发财、趁火打劫的目的来参军的,李光弼的严厉让他们无法得逞,自然会有怨言。

比方说。仆固怀恩的儿子,仆固玚,就曾经强占敌人将领的妻子。按理说,他觉得这叫俘虏,对不对,美女我据为己有,名正言顺。但是,李光弼让他归还。他不干,他还派手下的人守卫这个女子。没想到李光弼派自己的部队来武力夺回了这个女子,而且射杀了仆固玚手下的七个人。

仆固怀恩非常地不满,他说李将军,你竟然为一个俘虏女子杀官军。这哪里是为了什么女子?李光弼是为了严肃军纪。否则的话,开了这个先河,你也抢,我也抢,没有纪律的部队能打胜仗吗?但是呢,问题在于,他跟仆固怀恩、仆固玚之间,这个梁子算是结下了。

另外,李光弼督战非常严厉,他手下的人有敢畏敌不前的,一刀就下去。他作战的时候经常派使者提着刀,就在本方的战营后面来回穿梭、督战,仆固怀恩、郝廷玉等这些名将都差点被这种督战的使者给取了脑袋。所以李光弼走到哪,其实大家怕他是怕他,同时大家也非常地讨厌他,不愿意他当自己的上级。他来接替郭子仪任朔方军节度使的时候,就差点引起了轩然大波。郭子仪的部将,也就是左厢兵马使张用济就怂恿手下的士兵要掀起兵乱来驱逐李光弼,结果李光弼趁其不备,突入军营当中,将张用济斩首示众,镇住了众人。但是话可说,镇住归镇住,得罪人也是真得罪人。

另外,与宦官的矛盾。

郭子仪能处理与宦官之间的矛盾,李光弼不能。坦白说,还是那句话,宦官背后站的是皇帝,宦官之所以老跟武人过不去,那实际上是皇帝在后面的唆使,就是想敲打这些武人。你像程元振也好,鱼朝恩也好,都是执行这个任务,所以他们既跟郭子仪不对付,也跟李光弼不对付,而李光弼采取的策略是啥?李光弼没策略,他就硬跟人家对抗。

李光弼与宦官之间的矛盾在邙山之战当中是暴露无遗。当时这一仗,唐军本来占据着绝对的优势,对阵的对手是老对手史思明。按理说,史思明一直是李光弼的手下败将,结果这仗唐军反倒大败。这个责任真不在李光弼的身上。

两大因素导致战败。

首先,当时李光弼就不同意打这仗。史思明在寻找与唐军野战决胜的机会,到处散布谣言,说叛军思念北方,军心涣散等等。但是李光弼认为这是敌人的阴谋,不愿上这个当,但是鱼朝恩不同意。鱼朝恩在相州战役当中已经战败过一次,要找补脸面嘛,急于求战。而仆固怀恩也说可以一战,结果给了鱼朝恩底气,通过皇帝不断地催促李光弼出战。结果,李光弼不得不率军到邙山与敌人接战。

战斗开始前,就阵型问题,仆固怀恩与李光弼之间又闹矛盾。李光弼主张地形险要之处扎阵。仆固怀恩反对,说我都是骑兵,我地势平坦才能作战。双方争执不下的情况下,敌人率先发动了进攻,结果唐军大败,阵亡数千人。

李光弼上书请罪,实际上皇帝怎么对待他?皇帝就此立刻让他到淮河去出镇临淮。换句话说,把他从主要战场上支走了。也就是说,李光弼这场战败,皇帝借机开始要冷处理,要对他进行冷落。这一仗,坦白地说,李光弼完全是受制于各方面的关系,导致了战败。

另外又发生了一件事,唐代宗时期,吐蕃入侵,占据长安,皇帝出逃,然后让天下赶快都来勤王,结果李光弼却没有来。为什么没来?《旧唐书·李光弼传》说:“光弼与程元振不协,迁延不至。”啥意思?你要看字面意思,就是李光弼因为与宦官之间的私人矛盾,于是置国家利益于不顾。那这样说的话,岂不是罪莫大焉吗?实际上,这事没那么简单。

在这件事之前,发生过一个来瑱事件。来瑱也是一个有着赫赫军功的将领,结果程元振因为私事有托于来瑱,来瑱没给他办,因此记恨在心,于是在唐太宗面前进谗言,说来瑱尾大不掉,有谋反之野心。当然了,来瑱的性格跟李光弼有相同点,就是什么呢?也是那种职业军人,火爆脾气,不善于协调各方面的关系,有时候做事也的确欠考虑。但是呢,没有多大不了的罪名,结果却被皇帝赐死,这件事儿让很多武将心寒。后来仆固怀恩之所以叛乱,也跟这件事有关。

那李光弼也怕啊,他怕宦官也要害他。而且他知道,所谓相州之败、邙山之败,鱼朝恩始终把这两场战役的失败都归罪到自己的头上。所以,自己一旦入朝,宦官会不会趁机害自己?所以李光弼不敢来。但是,这件事对李光弼的名誉构成了伤害。

有些人,尤其是后世很多人,不理解李光弼的苦衷,认为李光弼见皇帝有难不来救,这是不爱国。不是不爱国。李光弼这阵感觉到自己已经危在旦夕了,他觉得自己受到了威胁,所以在这种情况之下,他是在自保啊。所以说实话,你要说奸臣误国,首先就是鱼朝恩、程元振,他们是陷人于不义,李光弼是英雄一世。

咱们这么说吧,论战场实际战功,他甚至超过郭子仪,但是在这个特定的年代,像他这样的专业军人,如果政治情商比较低的话,坦白地说,真的没有好的结果。这是一个人与人之间互相怀疑的年代,这是一个皇帝怀疑武人集团的年代。李光弼逃不过这个时代的宿命。就在此事件之后第二年,李光弼就在愤懑当中去世了。天下人,无不扼腕叹息。

史家这样评价李光弼,说“困于口舌,不能以忠自明”,而且最后来了一句,“将时之不幸欤”。这句话说得很对,李光弼没有办法自明,他只能自保。

这是李光弼的罪过吗?不是,这是一个时代的不幸。所以说,在这场战乱当中,像郭子仪这样有政治眼光的人,这种政治型的将领,他能够做到游刃有余。可是问题就在于,你纵观整个中国历史几千年,像郭子仪这样的人总共才有几个?大多数的人做不到。李光弼这样的专业军事天才,应该给他一个合理的机制,让他能够发挥作用,而且还能够保住他的平安和个人名誉。但是安史之乱之后的唐朝无法给他提供这样的环境,这是时代的不幸。

我们下一讲还要涉及另外一位类似的悲剧英雄,就是岳飞。岳飞更是被那个时代所害,那么究竟是怎么回事?

我们下讲再见,谢谢你。

划重点

1.郭子仪的三项业绩:掩袭敌后、拥立肃宗、收复两京。

2.郭子仪一生最大的特点是政治情商极高,善于协调处理各方面的关系和矛盾。

3.李光弼是典型的军人,“工于料人而拙于谋己”。