23. 谭木声、陈章鱼:围观历史作家的野心和好奇心

【终版】谭木声陈章鱼.MP3

历史作家谭木声老师近期佳作不断,继深度刻画晚清关键时刻、关键人物的《太后西奔》之后,近期又推出了《巫蛊乱长安》,从历史残片里探寻武帝晚年疑云密布的“巫蛊之祸”的面目。

前段时间,我们的电子书频道争取到了《巫蛊乱长安》电子书的独家首发,共同先睹了这本酣畅如探案故事的历史讲述。

谭木声总能敏锐地捕捉到中国历史的突破性转变,总能从史料的过度堆积处(有关庚子之乱的材料极多,且有大量私人回忆材料)或空白处(关于巫蛊之祸的正史资料则只有两千字)锁定新问题,这或许和他学哲学出身有关,或许和他知人阅世的视野有关。

他的忠实读者罗振宇说:读历史作品是要跟人、跟作者的,谭木声就是他正在跟的作者之一。历史作品也有两类,一类是解决知识门类上的问题,一类是有一个作者的坚实的内核,在追求解决某个内在的、永恒的问题。他认为,谭木声在《巫蛊乱长安》里所探寻的问题是:一个曾经英明神武的帝王,在精神和身体衰败之后,处于复杂的信息和关系编织网络之中时,为什么会演变到连亲生儿子、三十二年的太子都要赶尽杀绝?

本书中,这个问题被形象地总结为“天子后悔了吗?”作者得出了和历代史家不同的结论。

本期《大望局》请上谭木声和得到听书栏目的解读人陈章鱼,一起回应读者的猜测,听他们如何思考历史,如何观察历史中的人?

谭木声,历史作家,《太后西奔》获得2024年度得到读书人选择奖

陈章鱼,得到app专职作者,《章鱼书场》主理人

00:01:54 驱动谭木声老师历史写作的好奇心是什么?

00:06:55 章鱼老师解读《太后西奔》的感受

00:09:49 《太后西奔》《巫蛊乱长安》的共同点

00:13:44 李夫人为何临死时不见汉武帝?

00:19:36 这两本书里最打动谭木声老师的场景

00:29:00 如何去展现历史的可能性?

00:30:28 “巫蛊之祸”是怎么回事?

00:34:48 “太子”是个高危职业

00:37:37 古代政治里有什么样的基本规则?

00:45:20 女性在汉代政治中的地位

00:53:26 女性与权力的传承

01:00:02 谭木声老师谈《巫蛊乱长安》的写作

划重点

-

我们在读历史的时候,经常会把事情简单化,而一旦你进入到历史的细节当中之后,你会发现每一个人其实都无比复杂。

-

每个人都有自己的目的,但是历史本身是没有目的的。天地不仁,以万物为刍狗。

-

“李夫人太了解武帝了:‘夫以色事人者,色衰而爱弛,爱弛则恩绝。’她自知不起,便要在武帝的回忆中只留下她最好的、最美的颜色,而不是病怏怏、不事梳妆的样子。而且武帝见不到她最后的容颜,虽有一时的愠怒,长久只会因为遗憾而有更深的思念,这样才能在自己死后恩泽儿子兄弟。”——《巫蛊乱长安》

-

“个人命运的悲苦在国家机器面前毫无价值,只有个人遭遇与天子关心的问题产生关联,它才有可能顺便得到解决。”——《巫蛊乱长安》

-

不是要展现新发现的历史真相,而是去展现历史的可能性。

-

历史推论至少要符合三个标准:一是要符合事情发展的逻辑;二是要符合人情;三是要符合已确定的历史记载。

-

在古代政治里,权力要可控制地传承。

-

我们见到的种种社会的发展,或是认为理所当然的规则,其实都是某种进化中间一些偶然性的选择的结果。

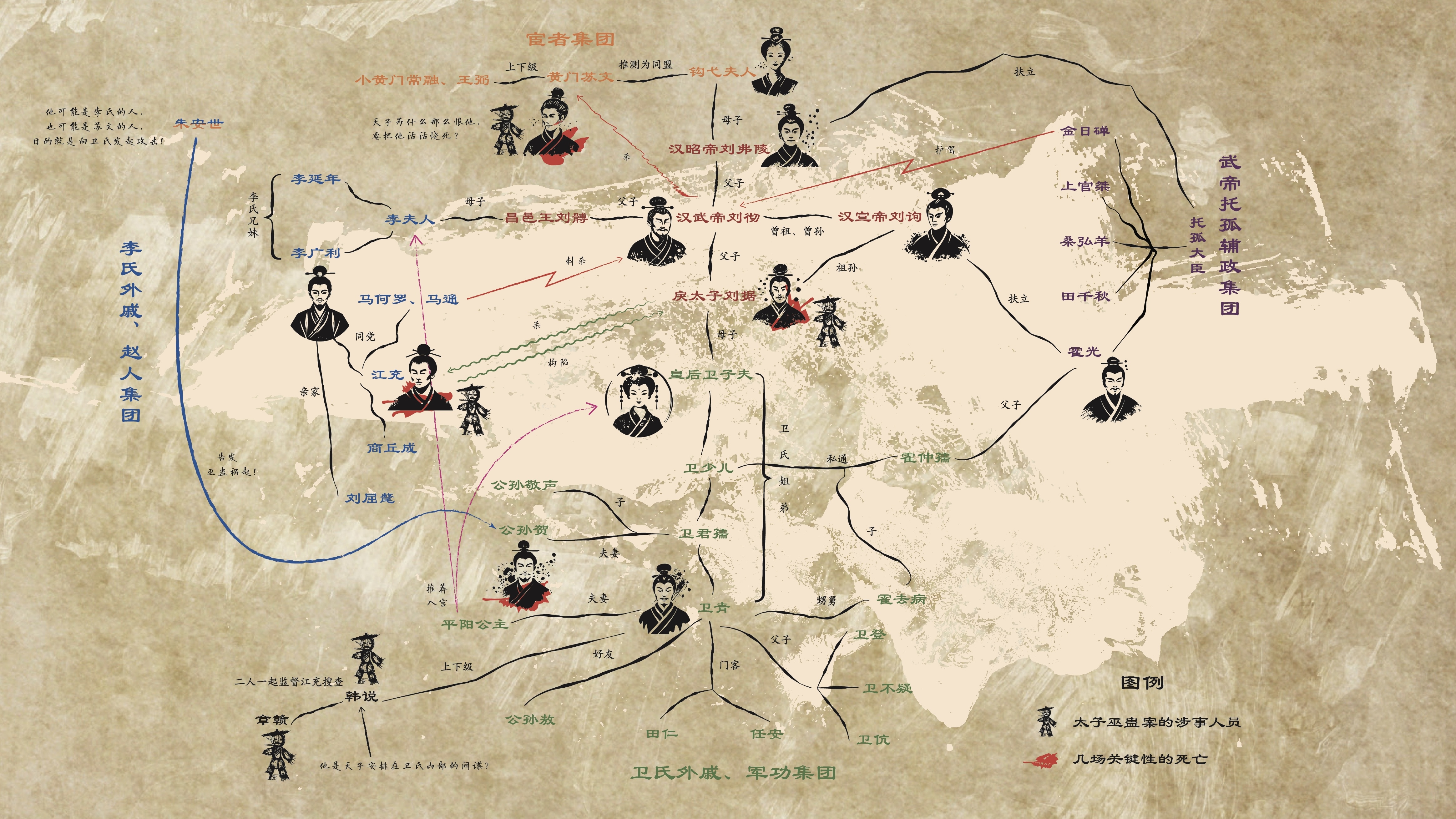

- 《巫蛊乱长安》人物关系图

- 《巫蛊乱长安》前言

从残片推想原貌的野心

本书的写作冲动缘起于阅读历史作家刘勃《司马迁的记忆之野》的第十章“倾国”,其中所提示的人物之间复杂、明灭不定的关系网给我留下了深刻的印象,汉武帝晚年令其父子反目的巫蛊之祸的真相,似乎就在这张网后若隐若现。它勾起了我巨大的好奇心,我试图梳理这张网,弄清楚那些历史人物之间的关系,由此理解他们行为的动机。

我的写作向来由好奇心所驱动。上一部作品《太后西奔》缘起于读到该事件亲历者吴永的回忆录《庚子西狩丛谈》——慈禧太后在庚子事变中的狼狈我曾有所知,但狼狈落魄至此仍令我震惊。这段充满细节的回忆那么魔幻,又那么真实;那么不可思议,又那么符合情理。一股强烈的好奇涌上来,我想搞清楚养尊处优、牢牢掌握大清命运四十多年的慈禧太后是如何跌落至此的,命运经历如此巨大的反差,对她未来的思想行事又有什么影响。

拙作《巫蛊乱长安》的核心是推理和猜想。虽然中国人可能是全世界最热爱记录历史的民族,但古代历史的记载仍然不足以让后人弄清楚许多事情的细节,许多真相也就由此湮灭。我的博士生导师马勇先生曾教导我,大意是:研究近代史,比的是谁掌握更多、更新的资料。因为近代的材料档案很多,总有学者们看不到的,同时,还有一些档案虽在世间,但不知什么时候才能公开。而古代史研究比的是谁能在现有材料中看出新意,以及在材料缺失的空白处提出有创见的、逻辑自洽的和当下可见材料难以推翻的推理和猜想。这方面最杰出的例子当属陈寅恪先生的一系列大作。

近代史和古代史的这点不同,我深有体会。写作《太后西奔》时,我努力搜罗资料,但是出版后仍然还能不断看到此前没有见到的材料,甚至是与我使用的材料相矛盾的记录。在写作《巫蛊乱长安》时,我时时能感受到现存的记载和那段丰富的历史比起来,只算得上是残破的片段,在片段之间隐约能看出一些蛛丝马迹,但是仅靠这些片段就得出一些结论,按照历史研究规范来说不可接受。比如朝中存在赵人倡户小团体,比如汉武帝有可能是非正常死亡这些事情。还有一些事,仅凭常识就能知道,必须具备一些因素才能发生,但是史家只写这些事发生了,但促使它们发生的因素没有任何记载。巫蛊之祸的关关键人物江充被赵王通缉,在出行被严格限制的西汉社会,他却能够逃到长安,并且顺利地将自己的诉状递到武帝案头,在武帝提出召见他时,竟敢自定着装,而他的装束正是武帝所好。这中间任一环节都不可能是单靠他自己能解决的,但谁在帮他?为什么帮他?江充应允以什么回报?只能结合其他材料去推理、去猜测。

我写作这部作品很多时候就是在历史的碎片中去推想历史的真相,有时猜到山穷水尽处,超出了编辑容忍的极限。比如关于苏文的一章,编辑就认为推理太过,说:“要不你写成小说吧。”其实我也认真考虑过这个提议,万一自己有成为下一个马伯庸先生的潜质呢?不过仔细考量下来,要完成一个完整圆滑的故事,需要补充的细节太多了,篇幅恐怕不小,主人公的动机更是得无中生有,于是只好在做了充分的说明后,将这一章作为番外篇附在文后。

不过读者诸君也不用担心,这部小书在行文时很注意区分历史材料和推理猜想,并且特意加上了注释,这让读者能明白地看出来哪些是《史记》《汉书》《资治通鉴》等史籍的记载,哪些是它们彼此矛盾之处,哪些是历代研究者的成果(其中也有大量这些研究者的推理),哪些是本书作者的推理和猜想。只要你阅读时略微专注,就不会被迷惑。书稿付梓前,承蒙在巫蛊之变问题上深有研究的李峰教授通读全书,提出很多宝贵意见,订正了书稿的一些错漏之处,使得这本推理与猜想之书具有了相对坚实的基础,我非常感谢。除此之外,本书内容还有什么错误,概由作者负责。

本书本质上不是要展现作者新发现的历史真相,而是展现历史的可能性。已经发生的历史具有唯一性,但如果只能依靠破碎的残片去还原它,它就具有了丰富的可能性。我以为,在充分掌握现有历史材料和研究成果的基础上,可以对其中的缺失之处,对因果链条的断裂处展开推理与想象。在不违背现有材料(包括文献与考古发现),不违背逻辑和常识,不背离人心人情的前提下,每一个推理和猜想都具有同等的价值。我希望本书能激起读者对历史想象的热情,焕发读者推理历史可能的冲动。看完本书后,在符合以上限定条件下,读者自己做出的推理与猜想的价值不比任何学术权威差。

想象与推理,在满足我所提到的限定条件时,不但不会贬损历史学的价值,还会给它增添魔力。在历史学能够被证明是实证的、客观的科学这一点已经变得越来越困难的当今,还不如为其加持“可能性艺术”的冠冕。