《龙与狮的对话》 陈子昂解读

《龙与狮的对话》|陈子昂解读

你好,欢迎每天听本书。我是陈子昂。

今天这期听书,我想为你分享的书叫《龙与狮的对话:翻译与马戛尔尼访华使团》。它的作者,是香港中文大学翻译系荣休讲座教授兼研究教授王宏志。

上中学的时候,历史老师就给我们讲过马戛尔尼访华这件事。这事儿非常重要,因为它是中英两国历史上第一次正式的外交接触。所谓龙与狮的对话,龙说的是中国,狮说的是英国。马戛尔尼所带领的使团,就是由英国派出的访问中国的外交使团。

咱先稍微回顾一下这件事儿。话说马戛尔尼访华的时候,咱中国还处在清朝的统治时期。当时在位的皇帝是乾隆皇帝,老爷子那会儿83了,还有2年时间,后面的嘉庆皇帝就要接班了。所以,咱可以说,这个时期,清朝正沐浴在康乾盛世的余晖当中。

这个时间点非常微妙,因为我们都知道,晚清的时候,中国是落后挨打的。也就是说,在这个时间点,清朝相比较西洋各国的相对实力马上就要极速地走下坡路了。而对面英国呢,则是一个冉冉上升的西方强国。大约50年后,英国就对清朝发动了第一次鸦片战争,强行叩开了清朝的国门。

本来,马戛尔尼这一次对清朝的访问,是清朝“开眼看世界”的一个重要契机。但是,很可惜,在这次交往当中,乾隆依然抱着天朝上国大皇帝的心态,他拒绝了马戛尔尼提出的多项与贸易相关的请求,并且要求马戛尔尼按照小国朝贡天朝的礼仪来完成这次访问。可以想象,这次相见的结果肯定是不欢而散的。在这次交往中,乾隆皇帝还留下了一句很有名的话,叫“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”。也正因如此,此次事件中的乾隆,被后世当成了封闭自大落后保守的反面典型。

那么,这次200多年前的交往究竟发生了什么呢?是什么导致了乾隆对使团表现出如此轻蔑的态度?这锅真的都得清廷来背吗?马戛尔尼在中国吃瘪纯粹是因为清朝方面的自大吗?对于这些问题,这本《龙与狮的对话》又会给出什么样的答案呢?

本书作者王宏志教授是一位翻译学者,他有他独特的视角。他曾经说,他很意外,大家都非常关注马戛尔尼访华事件,却很少有人从翻译的角度研究这个问题。可是,在18世纪,一个外国使团来到中国,大概率是会遇到语言障碍和沟通问题的。

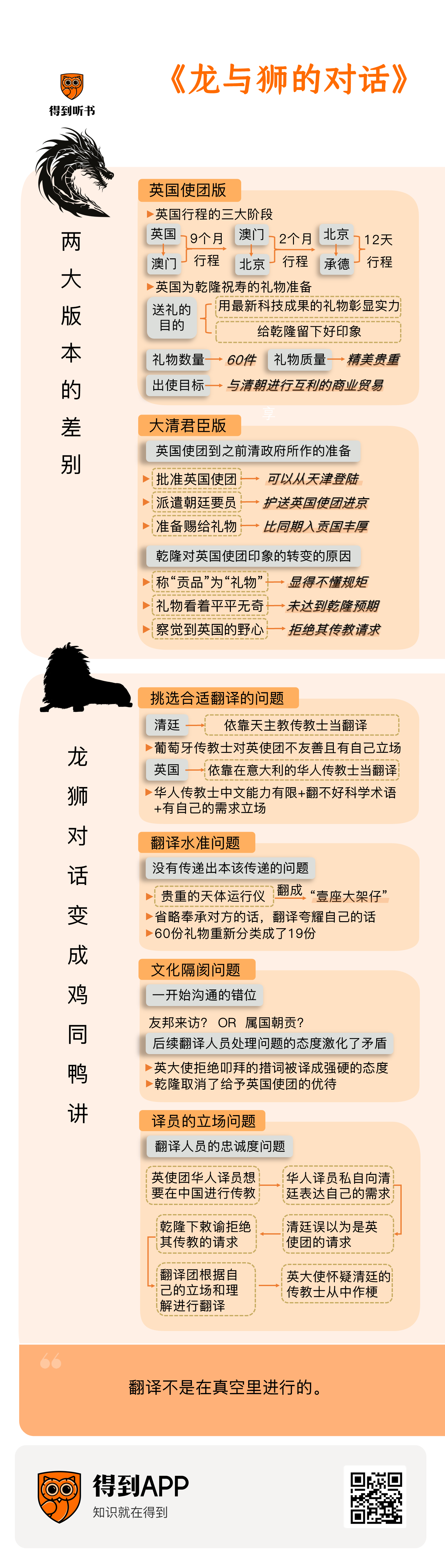

于是,在这本书中,王教授从翻译的角度,对使团译员的背景、国书、敕谕、礼品清单、往来书信等各类文件等翻译和改写进行细致的考察。在比对了不同语言的文献材料之后,他发现,这一件事儿在英国使团和清廷君臣眼中存在着两个大相径庭的版本。

下面我们不妨先听听,关于这件事情,英国使团版的故事和大清君臣版的故事究竟是什么样的。

咱先来看看使团版的故事。

王教授综合各文献资料认为,英国方面对这次出访表现得很重视。当时的英国,希望能够跟清廷沟通,以便更好地开展贸易。

1792年,英国派遣马戛尔尼勋爵以补祝乾隆八十大寿的名义,率领使团出访中国。

在见到乾隆之前,英国使团的这趟行程可以分为三个阶段。

第一个阶段,是从英国来到中国。1792年9月26日,使团的船队从英国出发,经过了9个月的航行,他们在1793年6月20日抵达澳门外海。随后,他们在这儿做了短暂的停留。

第二个阶段,是从澳门到北京。在澳门进行了短暂的停留之后,船队继续北上。8月11日,他们抵达天津并且上岸走陆路,10天后,他们到达北京。到北京后,使团先是住在圆明园边上的宏雅园,几天后再转入北京的内城。

不过,值得注意的是,此时乾隆皇帝并不在北京。原因也很简单,就是这会儿北京太热了,乾隆皇帝跑承德避暑去了。

所以,第三个阶段,使团从北京出发前往承德。使团出发的时间是9月2日,12天后,他们到达热河万树园,并且在这里觐见了乾隆,呈递了国书。也就是说,他们从英国出发到最终见着乾隆,中间漂洋过海、舟车劳顿,光在路上就整整花了一年的时间。

而且,为了这次访问,英国方面也做了诸多的准备。马戛尔尼这次带来的给乾隆祝寿的礼物总共有60件,其中不乏精美贵重的大件礼品。书中说,使团从天津登陆之后,清廷派了足足90驾马车、40辆手推车、200匹马和大约3000名工人来搬运这些礼品,可以说,在礼品的准备上,英国是花了不少的心思的。

马戛尔尼送这些礼品的目的主要有两个。第一,要彰显他们英国的实力,所以这一次他带来的礼品基本上都是能够代表英国乃至整个西方世界最新的科技成果的;第二,他想给乾隆留下好的印象,他知道中国历来重视天文,西方天主教传教士甚至凭借着自己的天文学知识垄断了中国朝廷钦天监的职位,所以,这次他带来的礼物当中有相当一部分是天文仪器。

除了这些礼品之外,在很多细节之处,也可以看到英国使团对这次出访的重视,比如说衣着服饰。马戛尔尼在回忆录里详细记录了自己关于在见乾隆时应该穿什么衣服的认真思考。他觉得中国人是重视衣着服饰的。这确实也没错,汉代贾谊就曾经说过:“贵贱有级。服位有等……天下见其服而知贵贱。”所以,见乾隆的时候,马戛尔尼穿得十分讲究。按照他自己的说法,他穿了天鹅绒官服,外面罩上缀有钻石宝星及徽章的巴斯骑士外衣;他的副使斯当东也穿上天鹅绒服,外加丝质的牛津大学法学博士袍。

此次访华,英国使团的目标非常明确且单一,他们就是为了商业目的而来。在马戛尔尼向乾隆提出的请求当中,无一不跟商业贸易有关。在英国人看来,这是一种互利的行为。

不过,来到中国后,英国使团却处处感到膈应,书中引用了使团成员的原话,这位使团成员说:“我们像乞丐一样进入北京,像囚犯一样留在那里,像难民一样离开。”显然,在使团眼中,他们遭到了清廷的冷落和打压。

那么,英国使团这么一次看上去好像诚意满满的访问,为什么就那么不受清廷待见呢?接下来,我们试着转换一下视角,咱来看看清廷方面留下的文献,咱从清廷的角度来看看,到底发生了什么。

1792年,乾隆收到了一份来自英国人的文书,得知远方的英国人希望前来朝贡。王教授说,对此,乾隆的反应是非常积极正面的。

首先,乾隆批准了英国人想要从天津登陆的请求。要知道,过往外国使团前来中国朝贡都是有固定的“贡道”的,《大清会典》里头就说“西洋贡道由广东”。也就是说,在此之前,欧洲国家的使团要来北京,全部都得从广州入境,然后走陆路北上。但是,对于英国人的请求,乾隆选择了“格外开恩”。

其次,乾隆非常为使团着想,他要求臣下认真对待这件事情,并且派遣朝廷要员护送使团进京。乾隆还曾多次批评接待使团的大臣,说他“自居尊大,与远人斤斤计量”。此外,乾隆还做了一波拉踩,说英国使团“非缅甸、安南等处频年入贡者可比”,说人家大老远跑来一次不容易,对他们的待遇得比缅甸、安南这些邻居好一点。而且,乾隆准备赏赐给英国使团的礼物也是非常丰厚的。当时,缅甸的使臣也将同期入贡,军机处特别指示,颁赏的时候要让这两国的使臣彼此各不相见。这主要也是怕缅甸使臣看到对方待遇比自己好那么多,之后心理不平衡。

所以,乾隆其实并非完全不了解英国。不然你说为何其他欧洲国家也是“航海远来”,就英国得到了这个优待呢?书中说,英国人早就已经在广州外贸中占据了主导地位,对于这一点,乾隆多多少少还是会有认知的。

但是呢,在英国使团到来之后,乾隆对他们的印象却是急转直下。乾隆觉得这帮人太不懂规矩了,而且还浮夸自大。你没听错,我们后来读历史,觉得乾隆很自大,但当时乾隆觉得人家英国人太自大了。怎么一个自大法呢?原来,英国人在给乾隆列礼物清单的时候,非常不要脸地自夸,说他们的礼物极大极好。这里头就有两点让乾隆不舒服了。首先,什么礼物?你们这得叫贡品,真是不懂规矩。其次,你说礼物极大极好,这就把乾隆的期望值给拉满了。结果东西到了之后,乾隆一看,这都是些什么东西,总共19份,看着也都平平无奇,我大清这边也都有。

更要命的是,乾隆还对这帮英国人起了戒心,他觉得英国野心不小,是个威胁。所以你说乾隆盲目自大,闭着眼睛完全不了解外面的世界,其实也不太准确。在后来乾隆颁给英国使团的敕谕当中,他还严词拒绝了英国人想要在中国传教的请求。

好,听完大清君臣版的故事,不知道你听出什么问题没有?你会发现,这两个故事,不仅政治立场不一样,有些事实性的东西也是对不上的。比如说,礼物有多少件,为什么一边是60件,一边是19件。再比如,为什么马戛尔尼满脑子都是想挣钱,也没说想要来传教,但乾隆却虚空拒绝了一个传教的请求呢?

这中间的沟通肯定出大问题了。那问题出在哪呢?没错,问题就出在翻译上。

我们知道,国与国之间的交往,往往是需要依靠双方的翻译人员来帮忙沟通的。

但是,很多时候,翻译的角色都是被忽视了的。我们聊起马戛尔尼与乾隆的对话,似乎会默认他们之间能够进行顺畅的沟通,马戛尔尼说出的每一句话,都能忠实地传达到乾隆那里,反之亦然。但事实上,马戛尔尼与乾隆中间,隔着一道语言的障碍,他们之间信息传递的“最后一里路”,是需要依靠这些翻译人员来走完的。

可是,问题来了,你要怎么确保这些翻译人员都能够忠实地传递你想要传递的信息呢?王教授认为,在当时的历史条件下,不管是英国使团还是清廷,都没有培养起一批忠于本国的训练有素的翻译人员。也就是说,当时这次外交接触,双方挑选的翻译人员都存在着很大的问题。

首先,是清廷这边。清廷这边主要是依靠来自欧洲的天主教传教士来充当翻译。其中,最受乾隆君臣信任的,是一位叫做索德超的葡萄牙传教士。在英国使团访华期间,索德超担任了清廷的“通事带领”,用咱现在的话说,就是首席翻译员。

这对马戛尔尼来说并不是好消息。因为,索德超并不喜欢他们。书中说,索德超等葡萄牙传教士甚至直接向清廷攻击过英国及英国使团。

这其实也好理解,毕竟,葡萄牙传教士虽然受雇于清廷,但他们也有他们自己的立场。显然,他们对清廷的忠诚度是需要打个折扣的,而他们对于英国使团的友善程度,也跟他们自身的国籍以及个人的偏好有关。

说完清廷这边,咱再来看英国使团那边的情况。英国使团这边的问题更大。

按道理讲,英国人在广州跟中国人做了那么久的生意,应该不至于找不出几个可以帮忙翻译的人。事实上,在广东,就有一帮通事,专门负责中国人和洋人之间的沟通。

但是,经过仔细思考之后,英国人认为,不能让这帮通事来帮忙翻译。首先,这帮通事掌握的是一种“广州英语”,说白了就是广州话跟英语的混合体,这种“广州英语”完全是在长久的中英贸易活动当中自然生长出来的一种奇怪的语言,基本上也只能适用于做生意的环境,换到其他的话题,这些通事也就没办法帮忙翻译了;其次,乾隆和北京的官员听不懂广州话;最后,这些广州通事的忠诚度也是可疑的,可以确定的一点是,他们肯定不敢得罪清廷的官员,这样一来就很难保证,这些通事能够完全忠实地进行翻译了。

于是,英国人决定去欧洲大陆上寻找翻译人员,找来找去,他们找到了4个居住在意大利的华人传教士,其中,最重要的,是一位叫李自标的传教士,他是唯一一位全程陪同英国使团访华的翻译。

但是,英国最后找来的这些华人传教士也有很大的问题,咱以李自标为例。首先,李自标在不到14岁的时候就离开了中国,他的中文能力其实是值得怀疑的。换句话说,会说中国话不等于会用汉字写好文章,但文书的翻译是需要把它翻译成一篇篇文章的。其次,英国使团带过去的礼品当中,有相当一部分是科技产品,那你李自标能不能充分理解这些科学术语并把它们翻译好呢?最后,同样是立场问题,李自标虽然并不忠于清廷,也不怎么害怕清廷的官员,但他其实也不怎么忠于英国。他心里是有他自己的需求的,他想传教,这是他的核心诉求。

总的来说,不管是当时的清廷还是英国使团,双方都没能找到业务能力过硬同时忠诚度也够高的翻译人员。于是,双方也就只能这么将就着来了。

有多将就呢?你能想象中英之间的这次交流当中,双方所聘请的翻译,没有一位是掌握了中英双语的吗?那你说这什么意思,敢情前面说了那么多,中英双方找了这么久的翻译人员,结果找了个寂寞吗?倒也不是,只是说,清廷找来的这帮传教士其实是不懂英语的,他们懂的是汉语和拉丁语;同样的,李自标也不懂英语,他懂的也是汉语跟拉丁语。当然,英国使团当中有人懂拉丁语,马戛尔尼本人就懂拉丁语。所以,这次中英之间的交流,等于说是需要把英语翻译成拉丁语,再把拉丁语翻译成汉语;反过来呢,就是需要把汉语翻译成拉丁语,再把拉丁语翻译成英语。

听完这一些,我想你大概也能感受到乾隆君臣和马戛尔尼的使团之间要完成一次真正畅通有效的对话得有多费劲了吧。

聊完双方的翻译人员,现在我们来看看,在这次中英双方的官方接触中,翻译究竟要背哪些锅。

首先,王教授认为,翻译要背的第一个锅,就是翻译的水准出了问题,没有传递出本该传递的意思。

这个问题其实蛮致命的。咱不妨来看看,翻译是如何因为其翻译水准问题搞砸这次送礼的。前面我们说过,英国使团其实在礼物的挑选上是用了心的,他们带来的都是一些当时的高科技产品,希望能够给乾隆留下好的印象。

结果呢,事与愿违。英国人此番送礼的表现,给乾隆留下了极其不好的印象。在看完英国人的礼品清单后,乾隆说:“所载物件,俱不免张大其词,此盖由夷性见小,自为独得之秘,以夸炫其制造之精良。”他还说:“贡使夸大其词,以自炫其奇巧。”翻译成大白话,乾隆这意思就是在说,这群人没见过世面,他们带来的东西也就那样,但他们却自以为自己带了些什么宝贝,还搁这炫耀呢。

那么,乾隆看到的究竟是一张什么样的清单,会让他误以为英国人带来的都是一些平平无奇的东西呢?

我们来看看,英国人这张礼物清单的中文版长什么样。清单的第一份礼物,也就是“打头阵”的礼物,叫“壹座大架仔”。你听听,什么感觉。再来,第二份礼物,叫“壹座中架”。到这儿咱停一下,你想象一下要是你是乾隆,此前人家把你的期待值给拉满了,告诉你即将送来的贡物是“极大极好”,然后你看到这礼物清单上这几个礼物的名字,你是什么感受?什么叫壹座大架仔?什么叫壹座中架?听着跟个普通家具或者摆设一样。但事实上,这个大架仔是什么东西呢?中架又是什么东西呢?

其实,这个所谓大架仔,是一台十分贵重的天体运行仪。它是由符腾堡著名仪器工匠哈恩花了30年时间制造的,随后又交给英国钟表匠武利亚米加上华丽的装饰,单是这个加工费用就高达656.13英镑。马戛尔尼对这件礼品是极为重视的,他在清单中详细说明了这个仪器的构造和功能,还刻意补入了一些科学知识。马戛尔尼还说,这是“欧洲从未有过的天文科学与机械艺术的最高结合”,随后又开始拍乾隆马屁,说“在今后的一千多年里,它将是标志大皇帝德行远照世界最偏远地区的一座纪念碑”。这属于是炫耀了一番英国的实力,又哄乾隆开心,可以说是非常得体了。

但是,翻译完全没有把这层意思翻译出来。除了把它的名字翻译成“大架仔”之外,礼物清单中文版对它功能的描述也是模模糊糊,写得非常空洞,而且,更要命的是,它把马戛尔尼夸耀自己的话给翻译出来了,却把奉承乾隆的话给省略了。那你说乾隆看到了能高兴吗?

类似的,还有所谓“中架”,以及后面一系列礼品,什么“巧益之架子”“奇巧椅子”之类,明明都是一些高科技产品,却都被翻译出了这个效果。所以,这也不能赖乾隆。这份中文版清单一般人读下来,多少都会觉得对方在夸大其词了。而且,这份中文版的清单还将原本60份的礼物重新分了个类,分完之后就变成19份了,光是这个数字上的变化,也会让人觉得这份礼物单薄了许多。

说实话,要是马戛尔尼读得懂中文,估计他自己也会被这份翻译给气死。

除了翻译水准问题之外,跟翻译相关的,还有一个文化隔阂的问题。

我们知道,清朝向来以天朝上国自居,期待的是一种朝贡体系下的交往模式;而英国则不然,在当时英国的国书里,英国国王跟乾隆是以兄弟相称的。这个问题往下延伸,那就是,马戛尔尼的身份,究竟应该是兄弟之邦的“钦差”,还是藩属国的“贡使”?他所带给乾隆的,究竟是“礼品”还是“贡品”?

可以说,这个矛盾其实从一开始就存在。但是,当英国向清廷表达了想要前来访问的意愿时,是清朝方面的翻译人员将这种期待平等交流的意思给翻译出了小国想要前来朝贡天朝的观感。所以,双方的沟通从一开始就是错位的。

我们当然可以说,翻译的这一种曲解,在交往之初是有效保护了双方的沟通的。但与此同时,这也为后续双方的沟通埋了雷,因为双方根本就没有弄清对方的真实想法。

按理说,这种文化隔阂的问题,本来也不该赖翻译。但是,后续翻译人员处理这一问题时的简单粗暴也在一定程度上起到了激化矛盾的效果。

我们都知道,越是有文化上的隔阂,在交往的时候,措辞就越需要小心,越需要字斟句酌。

我们来看看马戛尔尼是怎么斟酌他的文字的。当时,马戛尔尼想要拒绝向乾隆行三跪九叩礼,于是他给和珅写了一封信,信中他做了解释,他说:“假如大使在这场合的行为,被视为不符合其代表的国王在世界其他独立君主中所享有的伟大而尊贵的地位,使臣肯定将受到重罚。”换句话说,他在哭惨,前面他说自己不是不想行礼,自己非常乐意向大皇帝行礼,后面说他怕回国被重罚。怎么说呢?很圆滑,既奉承了乾隆,又表达了诉求,并且避开了最敏感的是“友邦”还是“属国”的直接讨论。

结果你猜翻译是怎么翻的?翻译说:“使臣回国恐受大不是了,若是使臣所行的事情不明证使臣本国不是中国属国,免不了得大不是。”咱不说这句翻译在表达上是否有点过于口语化,是否通顺,就单说你把“本国不是中国属国”这句话给挑明了说出来,直接就让马戛尔尼一秒破功了。

这等于把马戛尔尼刻意营造的模糊空间给取消了,给人感觉整个态度一下子变得强硬了起来。结果呢,是清廷愈发觉得这帮英国人不懂规矩,乾隆的态度也来了个大转弯,直接指示说后面就不用给予英国使团过分的优待了,所谓“此等无知外夷”“妄自骄矜”“不值加以优礼”。

当然,除了翻译水准问题、文化隔阂问题之外,跟翻译有关的另外一个问题是译员本身的立场问题。换句话说,也就是翻译人员的忠诚度问题。

前面我们说过,英国使团的华人译员李自标是一位天主教的传教士,他自己的核心诉求是要传教。但是,马戛尔尼并没有这个诉求,虽然他在一开始也糊弄李自标,说尽可能在传教这件事情帮助他,但其实就是空头支票,答应完之后就没有后续了。

于是,李自标决定自己行动,他私自跟清廷表达了自己的需求。而李自标的这个请求,被清廷误以为是英国使团的请求。结果,搞出了一个大乌龙事件。

首先,是乾隆写了一道敕谕,里头说:“尔国所奉之天主教,原系西洋各国向奉之教。……今尔国使臣之意欲任听夷人传教,尤属不可。”乾隆这几句话意思很明显,他说你们信奉的天主教本来是你们西洋各国所信奉的宗教,但你们不可以在清朝的土地上传教。

但是,这道敕谕传到马戛尔尼那儿,又变味了。原因还是翻译,这次帮乾隆翻译的是清廷所聘的天主教传教士。于是,他们根据自己的立场和理解来进行翻译。第一,他们把乾隆原文的“天主教”翻译成“真正的宗教”,因为在他们看来,天主教就是真正的宗教;第二,他们把“今尔国使臣之意欲任听夷人传教”理解为英国人想要传播英国的宗教,也就是新教。因为按照他们的认知,英国人信的是新教,他们哪里知道其实传教的意图是天主教徒李自标提出来的,所以他们想当然地把这里的“教”给理解为“新教”。

于是,当马戛尔尼看到这份敕谕的时候,他就更加觉得莫名其妙了。他们什么时候提出过要传播自己的宗教了?结果,因为这事儿,马戛尔尼还闹了起来。原因是他觉得肯定是翻译人员在从中作梗,但他并没有怀疑他自己身边的译员李自标,他怀疑是那些受聘于清廷的传教士搞的鬼。

好,这本《龙与狮的对话》,咱今天就为你介绍到这儿了。

在结语部分,我想跟你聊聊我对这本书的感受。

我很喜欢本书结尾的一句话,叫“翻译不是在真空里进行的”。这说的是,在很多时候,我们去要求所谓绝对忠实准确的翻译,只不过是不切实际的主观愿望。在翻译的过程当中,各种内在或者外在的因素都在制约着翻译活动,因此,译者会在有意或者无意的情况下译出一个所谓“不忠实”的译本。而这些所谓“忠实”或者“不忠实”的译本会在不同的受众当中引起不同的反应,造成不同的影响。

书中强调,这恰恰表明了翻译的重要性。尽管我们有时对历史事件当中的翻译活动的感知,就如同我们日常生活当中对空气的感知一样,可能都没太注意到它,但这并不能否认,在古往今来的外交活动当中,翻译都在有力地影响着外交的进程。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

不管是当时的清廷还是英国使团,双方都没能找到业务能力过硬同时忠诚度也够高的翻译人员。

-

跟翻译有关的问题:翻译水准问题、文化隔阂问题、译员立场问题。

-

在古往今来的外交活动当中,翻译都在有力地影响着外交的进程。