《齐默尔曼电报》 曲飞工作室解读

《齐默尔曼电报》| 曲飞工作室解读

关于作者

塔奇曼,美国著名作家,非虚构文学的奠基人之一,两次获得普利策奖,被誉为“当代修昔底德”。

关于本书

《齐默尔曼电报》是塔奇曼的早期作品,以短小的篇幅、精湛的文笔描绘了世界大战背后的谍报事件与外交权谋。塔奇曼对这段历史挖掘得深入详实,人物写得活灵活现,情节安排一波三折,偶尔一两句幽默点评还让人捧腹不已。这种严谨考据和生动文风的结合,成就了塔奇曼在非虚构写作界金字招牌的地位。

核心内容

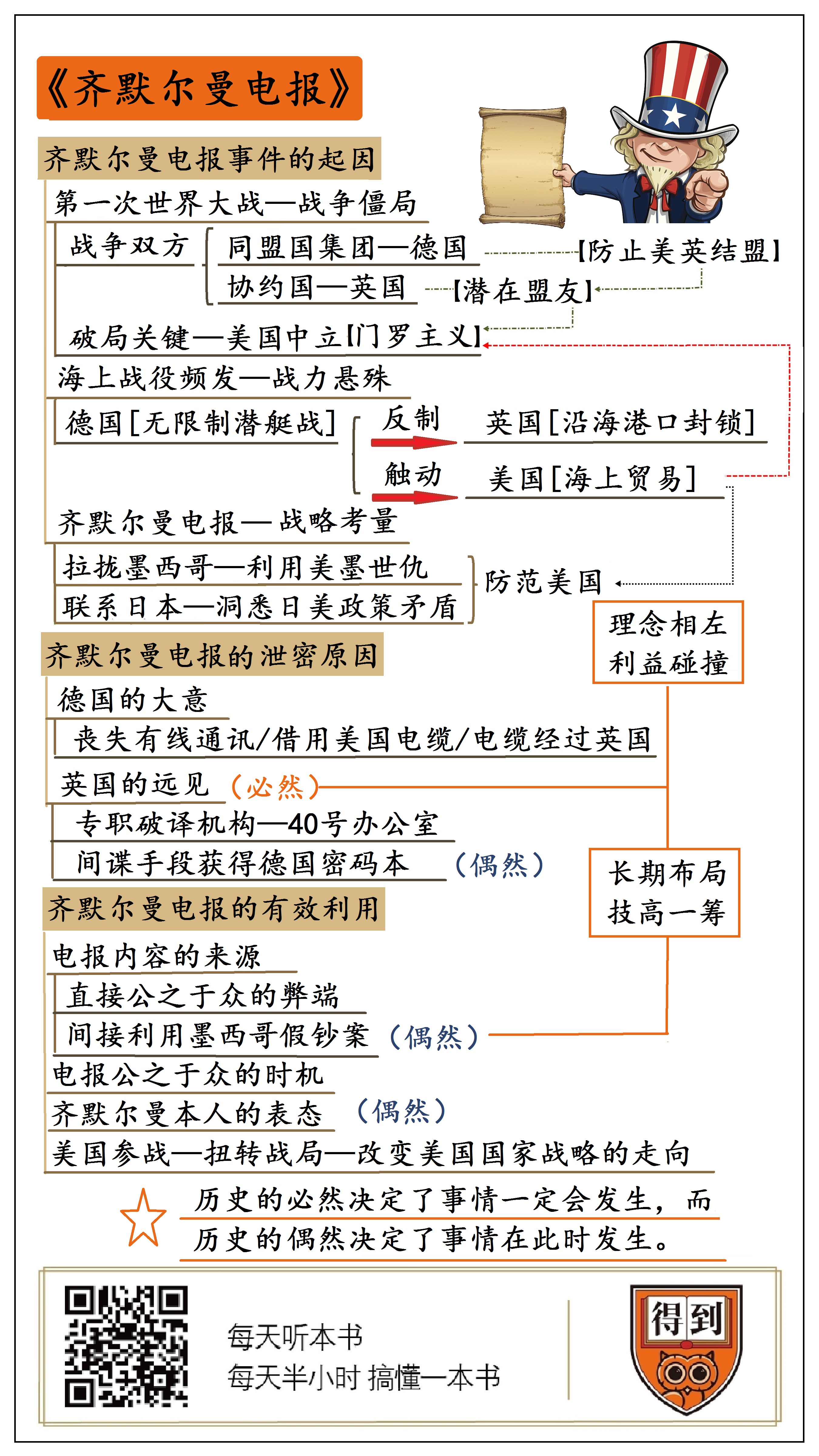

齐默尔曼是第一次世界大战期间的德国外交大臣。由于担心美国参加一战,他发电报秘密联络墨西哥,鼓动他们对美国开战,但这封电报被英国情报部门截获并公布,这就是“齐默尔曼电报”事件。这是世界外交史上最著名的一次乌龙,这封电报让原本中立的美国立刻有了理由加入战团,并且站在英法协约国一边,给了德国致命一击,甚至可以说,决定了一战的结局。

这是历史上非常戏剧性的一幕,一个小的历史事件,影响甚至决定了大历史进程。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是塔奇曼作品系列中的《齐默尔曼电报》。

本书的作者,是美国著名历史作家芭芭拉·塔奇曼。她出身名门,自小接受精英教育,专业是文学,却对历史感兴趣,对档案、文献的研究功力不输给专业的历史学家,同时文笔又极好,尤其擅长以文学手法表现人物和故事,历史在她笔下一改枯燥模样,变得栩栩如生。所以她在1962和1971年,凭借《八月炮火》《史迪威与美国在中国的经验》这两本书,两次获得了普利策奖的非虚构写作奖项,如果你听过我们对这两本书的解读,想必对她这种独特的风格与魅力已经有所感受。

这本《齐默尔曼电报》,是塔奇曼的早期作品,但是后来塔奇曼成熟风格里的闪光点,这本书里已经全都具备了:史实挖掘得深入详实,人物写得活灵活现,情节安排一波三折,偶尔一两句幽默点评还让人捧腹不已。这种严谨考据和生动文风的结合,成就了塔奇曼在非虚构写作界金字招牌的地位。

这本书的篇幅比较短,内容聚焦于一个单一的历史事件,那就是书名里“齐默尔曼电报”事件。那这位齐默尔曼是谁,他这封电报,又是怎么回事呢?

齐默尔曼全名叫阿图尔·齐默尔曼,德国人,在第一次世界大战期间担任德国外交大臣。“齐默尔曼电报”事件,则是世界外交史上最著名的一次乌龙,这封电报一出,让原本中立的美国立刻有了理由加入战团,并且站在英法协约国一边,给了德国致命一击,甚至可以说,决定了一战的结局。

这是历史上非常戏剧性的一幕,一个小的历史事件,影响甚至决定了大历史进程。

那这封电报里究竟写了什么?又为什么能引起这样严重的后果?这起事件的台前幕后又藏着哪些精彩又吊诡的故事?

下面,我就分三个部分,来为你解读这本书的核心内容。

-

先看看齐默尔曼电报的背景,他为什么要拍发这封电报,电报到底写了什么,让美国人一下就炸了锅?

-

这封涉及外交绝密内容的电报,是怎么被捅出来的?

-

齐默尔曼电报事件曝光后,英国人以及美国的主战者,是怎样因势利导,最大限度地利用了这起事件的?

讲完了故事之后,我们还要探讨一下这本书带给我们的核心思考,那就是,历史,真的是由一些偶发的小事件决定的吗?

好,下面我们就开讲第一部分,这封齐默尔曼电报写了什么。

齐默尔曼电报事件,发生在1917年,但要说清楚这封电报的来龙去脉,我们还得先捎上几句关于一战的前情提要。

1914年8月,第一次世界大战爆发了,战争双方,一边是同盟国集团,由德国领衔,另一边是协约国,主要是英法俄。塔奇曼的《八月炮火》讲的就是战争的爆发以及最初的战况,1914年9月的马恩河会战中,仅仅6天 ,双方的伤亡人数就都超过了20万,这在世界战争史上也是一个无比惨烈的数字。《八月炮火》写到这儿就戛然而止,然而战争却一直在持续,像马恩河一样血腥的场景不停在上演,但整个战争的胜负还迟迟不见分晓,参战各方都深陷于痛苦的胶着。对此作者用了一个比喻:“双方有如两头斗红了眼的麋鹿,脑袋上的角死死顶在一起。”

既然斗得旗鼓相当,谁也赢不了,那么改变这种僵局的希望,就要看谁能拉来一支生力军加入自己的阵营。谁做到,谁就有希望赢。

那当时的世界上,谁有实力充当这种决定棋局胜负的关键棋子呢?其实就一个:美国。

对英国来说美国是潜在的盟友,因为毕竟同文同种嘛,而且美国人也自认为和英国一样,是所谓民主、自由政体的守护者,所以英国人觉得美国很有希望站到自己这边来。而德国人面对的问题就完全不同了,因为无论从民族、语言、政治体制、现实利益,哪个角度来看,美国都不太可能站到他们这边,德国人也心知肚明,所以他们要考虑的就不能是怎么把美国拉过来,而是怎么样防止英国把美国拉过去。

当时的美国还不是今天的“世界警察”,哪有事儿都想插一脚,当时美国的国家战略秉承“门罗主义”,这是美国历史上第五任总统詹姆斯·门罗提出来的。简单说,他一方面警告欧洲列强不要插手美洲的事,另一方面也主张美国采取孤立态度,不介入旧大陆的纷争。虽然美国的军事理论家马汉,在19世纪末出版的名著《海权论》里提出要掌握制海权,以此扩大美国在全球的影响力,但美国的决策层并没有彻底认同这个主张,他们更在意的仍然是,贸易利益不要因为战争而受损。而且,1914年当选的美国总统伍德罗·威尔逊,他最重要的政治形象就是“和平主义者”,参战对他来说,是相当“毁人设”的,所以想让他出手,非常有难度。

这样看来,战争初期,德国其实用不着担心美国会从大西洋对岸打过来。但是到了1917年,情况起了变化。当时英国是世界头号海军强国,如果说在陆地上德国跟英国还有一拼,那到海上,就完全不是英国的对手了,德国海军一直被英国海军封锁在德国沿海港口里。1916年著名的日德兰大海战中,德国海军虽然看似占了上风,但还是无法突破封锁。那这种局面下,怎么用有限的海上力量对英国展开反制呢?德国决定启用一个非常手段——无限制潜艇战。

所谓无限制潜艇战,就是不区分商船和军舰,也不区分参战国还是中立国,只要出现在战区之内的船只,就使用潜艇进行攻击,事先连招呼都不打。这听上去非常蛮不讲理,但是能有效地掐住英国的脖子,因为英国很多物资都依赖进口。

可这样一来,德国就把自己逼到了美国的对立面上,因为根据“无限制”的定义,美国的货船也在攻击之列,而海上贸易在当时是美国的立国之本,德国这么干就触动了美国的根本利益,美国还能保持中立吗?这可就不好说了。

这时候,就轮到本书的主角齐默尔曼出场了。

他的如意算盘是,如果美国肯继续老老实实待在大洋彼岸自然最好,而如果不肯,那就搞点事情,让美国人后院起火,抽不出身来管欧洲的事。

1917年1月16日,齐默尔曼写了一封电报,发给德国驻美大使,同时让他转交德国驻墨西哥大使,这就是著名的齐默尔曼电报。因为电报内容太重要了,我们来全文读一下:

我方准备于2月1日启动无限制潜艇战。尽管如此,我们仍然希望美国能保持中立,否则我们将提议与墨西哥结盟,结盟条件是“双方联手参战,共同谋求和平,从优提供财政援助,并理解墨西哥收复得克萨斯、新墨西哥和亚利桑那等失地的迫切愿望”。我们同时也在和日本商议此事,请你告知墨西哥总统。

以上就是齐默尔曼电报的全文。原来,齐默尔曼想打的牌就是墨西哥,他想让墨西哥在美国后院制造麻烦,让美国人分身乏术。

为什么他会想到拉拢墨西哥呢?因为,作为美国的近邻,墨西哥历史上可没少挨美国的欺负。19世纪,美国挑唆得克萨斯脱离墨西哥而独立,后来又在1846年的美墨战争中一路打到墨西哥的首都,割占了墨西哥差不多一半的领土,今天美国的得克萨斯、加利福尼亚、新墨西哥这些州,原来都是墨西哥的地盘。就是到了1914年,以“和平主义者”自居的威尔逊,还闹出了美国军舰炮轰墨西哥港口的惨案。

墨西哥曾经的总统波菲里奥·迪亚兹说过一句话:“可怜的墨西哥,离上帝这么远,离美国这么近。”

看得出来,墨西哥被美国欺负得不轻,他们对美国这种苦大仇深的情绪,确实可以利用。除了墨西哥,齐默尔曼还试图把已经跟德国交过手的日本也拉进来,因为日本试图独霸中国,这也触犯了美国提出的列强在中国利益均沾、机会均等的政策。

可以说,齐默尔曼还是比较有洞察力的,既看到了美墨世仇,也很有前瞻性地洞悉到了二十年后集中爆发的日美矛盾。

那么墨西哥和日本会对齐默尔曼的提议作何回应呢?答案是,我们不知道。因为历史没有提供验证的机会,这两封本该是绝密的电报,在墨西哥和日本方面收到之前,就抢先被美国人知道了。这又是怎么回事呢?

这就是我们接下来第二部分要讲的内容。

齐默尔曼电报的泄漏,一方面是德国的大意,一方面也是英国的远见。三年前的1914年8月4日,英国在午夜向德国宣战,然后不等第二天天亮,就派船把德国仅有的五条海底电缆全部割断了。

别看这是个小动作,德国就此丧失了有线通讯能力,一直到战争结束都没有恢复。德国人被迫只好采用无线电通信,再向一些比较友好的国家借用电缆,比如瑞典、美国等等。说来讽刺,这封威胁到美国领土安全的齐默尔曼电报,就是借用美国人的外交电缆发送的,这还是美国总统威尔逊特批的呢。

而且,这条美国电缆并不是从柏林直通华盛顿,而是先到达伦敦,再从伦敦连接华盛顿。这就等于把秘密送到英国人眼皮底下了。

虽然齐默尔曼电报经过了加密处理,但这难不倒英国人。英国海军情报部有一个专门的破译机构,叫40号办公室,招揽了各式各样天赋异禀的人,有翻译家、语言学家、古文字学家、律师、填字游戏高手等等。根据密码学的权威著作、戴维·卡恩的《破译者》披露,整个一战期间,英国截获和破译的德国密电有一万五千封之多。

不过,破译密电绝不是一件轻松的工作,再天才的破译员也需要一些运气,而最大的馅饼好像又砸到了英国人头上。他们通过各种间谍手段,搞到了德国人的外交密码本。这其中还有一个悲伤的故事。

战争一开始的1914年,德军占领了比利时首都布鲁塞尔,控制了当地的一个大型通讯站,又就地招募了一个精通无线电工程的奥地利学生谢克,来管理这个通讯站。可他们不知道的是,这个名叫谢克的小伙子虽然是德意志血统,却是英国生、英国长,最重要的亲戚都定居在英国。英国情报部门发现这一点,如获至宝,让谢克的至亲轮番做他的思想工作,终于成功策反了他。谢克开始秘密抄写德国的外交密码本,每次抄一栏或半栏,抄完就交给协约国的间谍。用了三个月时间,终于把一整本密码本给抄完了。随后,谢克消失了,从此人间蒸发,有人说他被德军发现处死了,而他的父亲则在战后控诉英国人,说他们把谢克灭了口。

不管怎样,谢克用生命换来的密码本就摆在了40号办公室,破译员靠这份密码本,突破了齐默尔曼电报的第一层加密,接着再靠自己的聪明才智剥开了第二层密码的外衣,最终得到了齐默尔曼电报的内容。

好,我们把英国海军情报局40号办公室破译齐默尔曼电报的经过大概讲明白了。接下来,英国人该拿这封电报怎么办呢?

不妨想想,如果你是英国情报人员,拿到了这份情报,你会怎么办?有人会说,这有什么不好办,公布给美国呗!让美国知道德国在背地里打他的主意,美国还能不立马提枪上阵吗?

且慢,如果你认为单凭愤怒就能把美国拉下水,那你一定是低估了美国总统威尔逊保持中立的决心。因为从三年前开始,经济利益就把美国和协约国绑在了一起;而且随着战争进行,被媒体刻意放大的所谓德国人暴行,也屡次让美国民众愤怒,德国曾经击沉非战斗船只“卢西塔尼亚”号,造成100多美国人丧生。但就是这样,威尔逊仍然不为所动,用塔奇曼的话来说,坚持着“高贵的中立”。

威尔逊提倡“没有胜利者的和平”,意思是说,以前的战争都是战败国割地赔款,战胜国趾高气扬,而他希望这一回参战方能够在一个中立国的主持之下,平等地坐在谈判桌前面,和和气气地达成一个和平条约,这样的和平才是持久的。这个中立国不用说,就是由他掌舵的美国。为了这个角色,他对德国往往宽容大度,就像他自己说过的:美国人不相信德国对美国有恶意,除非到了不得不信的时候。

虽然这一次的情况更严重,德国人在图谋危害美国本土的安全,但威尔逊会不会这么想呢? 英国人也没有十足的把握。

除了拿不准美国人的态度,英国人还有一个顾虑,那就是密电一旦公之于众,英国能破译德国外交密码的事就天下皆知了,接下来德国人一定会更换密码本。这要能拉得美国入伙也还值了,要是拉不过来,之前辛辛苦苦占据的信息优势就会瞬间抹平。

你可能会想,这种关键时候,就要赌一把啊!但是,英国海军情报总监威廉·霍尔上将可不这么想,他觉得摸了一手好牌,就更要小心地出牌。果然,让他想到了一个两全之策。

齐默尔曼的电报是发给德国驻美国大使的,但德国人要联系的最终对象是墨西哥,所以驻美大使必定还会跟德国驻墨西哥大使通电,传达齐默尔曼的意思,这两封电报的内容,肯定也不会有太大区别。如果能搞到这封电报,那么看起来就会像是电报在美国到墨西哥这一段路上失窃了,而不会让人猜到,英国人已经提前截获破译了。

那么,如何弄到德国驻美大使发给墨西哥的电报呢?好运气再一次眷顾了英国人,墨西哥发生的一起假钞案,帮助霍尔上将心想事成。

1917年2月,一个在墨西哥城开印刷厂的英国老板,发现自己雇用的墨西哥工人偷偷用厂里的设备印假钞。这在墨西哥可是死罪,无论是工人还是老板,都要负责任。这位英国老板赶紧趁工人不在,把犯罪证据,也就是钞票的印版藏了起来,然后去找朋友商量怎么办。结果工人回来发现印版不见了,想来是老板发现了,于是恶人先告状,就报了警。老板迅速被捕、收监,等待他的是两天后的死刑,连带他商量对策那位朋友,也遭了池鱼之殃。

就像所有惊险电影一样,关键时刻救星出现,为英国老板争取到了缓刑,就在缓刑期间,制造伪钞的真正幕后主使被捕。英国老板洗脱罪名,捡回一条命,他的朋友也被释放。

那么,是谁拯救了这个英国老板呢?就是霍尔上将安排在墨西哥的情报员,而老板的那位朋友,是墨西哥电报局的员工,作为报答,他为英国人偷出了德国驻美大使发来的电报。果然和霍尔上将猜想的一样,这封电报和齐默尔曼电报原件的内容基本相同。

这时已是1917年2月中旬,德国人发动的无限制潜艇战已经开始了十天。威尔逊因为无限制潜艇战和德国断了交,但就是不宣战,还说:除非德国有“公然蓄意的战争行为”,否则美国将保持中立。

那么,是时候亮出齐默尔曼电报了。

英国把破译好的齐默尔曼电报通过美国驻英大使佩奇,告知了威尔逊。

这一下,威尔逊再想坚持中立,也坚持不下去了,他刚说完除非德国人有“公然蓄意的战争行为”才会考虑宣战,这封电报就递到眼前——这不就是“公然蓄意的战争行为”吗?

威尔逊命令国务卿召集媒体,公开电报。美国各大报纸立马全文刊载,舆论炸了锅。之前的美国社会还因为干涉还是不干涉,分裂成了两个阵营,吵得不分胜负。这一次,要求惩治德国、干预欧洲的声浪一下就盖过了主张孤立自守的声音,有报纸起了这样的标题:“齐默尔曼电报让美国团结了起来”。

德国那边,也完全如英国人所料。德国人丝毫没想到自己的密码已经被破解了,他们认定电报是在墨西哥被盗的。德国外交部严厉询问驻墨大使电报是怎么保管的,大使赶紧回复:“电报都是由我的秘书翻译的,原稿都已经烧成灰了!译本现在还存在我的保险箱里。”外交部还不放心,继续去电发问:“很多线索显示,内奸就出在墨西哥!一定要小心谨慎!”大使气急败坏地回复说:“不可能更小心了!电报内容都是秘书半夜三更的时候,贴在我耳朵边,压低声音告诉我的!”

好笑的是,德国人没有更换密码,上述这些对话过程,英国的40号办公室全都看了“现场直播”,把英国人都笑岔了气。

既然剧情完全在按着英国导演的剧本进行,美国就顺理成章参战了吗?还不是。民主国家进入战争,还要过国会这一关。在国会,齐默尔曼电报的真实性还是遭到了一些质疑。为什么呢?因为美国政府对这个情报的来源支支吾吾,面对疯狂提问的媒体,他们只能说:“我们不能说得太详细了,这会危及前方情报员的安全!”媒体当然不满意,于是,一些观点在坊间流传:这是不是一个拉我们入局的阴谋?背后是不是有协约国的操纵?电报是不是伪造的?这种观点在国会里也有不少受众。

这个时候,反倒是齐默尔曼本人,又推了美国一把。

当时,墨西哥和日本为了撇清关系,都极力否认了电报的真实性,甚至连美国一些亲德的媒体人都为齐默尔曼辩白。但是在1917年3月3日的德国官方新闻发布会上,齐默尔曼本人反倒大大方方地表态:“我无法否认此事,电报是真的。”

齐默尔曼为什么会不打自招,这一点,没有任何确切的史料能阐明原因,塔奇曼也想不明白,只能推测说,他看到这么绝密的事情都被美国人查出来了,那他们肯定捏着真凭实据,否认也没有用,反倒在国际上丢人。

好,不管齐默尔曼是怎么想的,他的表态可以代表德国官方。这下德国人自己都承认了,美国国会再也没有反对声音,威尔逊也再无顾虑,1917年4月2日,他对德国宣战,四天后国会批准。

6月,潘兴将军率领14000名美国远征军登陆法国。此后两年中,美国前后投入了多达200万的兵力,组成一支生力军,为协约国扭转战局、赢得一战起了关键作用。

同时,齐默尔曼电报不仅改变了一战的走向,也改变了美国国家战略的走向:跨过大西洋这步一迈出去,美国就已经不可能继续固守西半球,维持那种孤立主义了。美国走上了谋求世界霸权之路,直到今天。用塔奇曼的话说,齐默尔曼电报事件推动了“美国天真年代的结束”。

好,《齐默尔曼电报》这本书基本上就为你讲完了,回顾一下。

首先我们讲到了1917年的战争形势,同盟国和协约国的战略考量,关键点都在美国,而想一切办法拖住美国,就是齐默尔曼电报的初衷;其次,齐默尔曼电报体现了德国的战略眼光,却被战术层面技高一筹的英国截获和破译;最后,英国人通过精心布局和运气眷顾,用电报事件把美国拉进战争,帮助协约国阵营赢得了一战的胜利。同时,这起事件也影响了美国的国家战略走向,以及之后全世界的格局。

这本书是塔奇曼的早期作品,为了把这件事讲得富有戏剧性,她描写了许多偶发事件,乍听起来,好像没有这些一连串的偶然,历史根本不会朝那个方向发展。

你看,英国人得到德国外交密码本是偶然,从墨西哥的假钞案中搞到德国驻美大使的电报是偶然,在美国国会质疑电报真伪的时候齐默尔曼主动承认,这还是偶然。

但是,如果你只看到了这些偶然,又是不全面的。因为首先,英国在密码破译和情报分析上确实领先于德国,德国1914年进入战争的时候,连破译密电的专门机构都没有,信息战意识远远落后;其次,虽然墨西哥假钞案是偶然,但是注意到此事的英国情报员,却是由霍尔上将派出的,这也是英国情报部门长期布局带来的收获;最后我们要说,即便没有齐默尔曼电报事件,从长期来看,美德矛盾也是不可避免的。当时在威廉二世的“世界政策”之下,德国在全球扩张的势头,必将和美国在全球输出的贸易自由理念相左,从而产生利益碰撞。

某个小细节决定了重大历史,这种说法很有戏剧性,因此也很容易被接受,但这种对历史的解读放大了偶然因素,失之简单。

其实,后来随着历史观的成熟,塔奇曼本人也对这个问题有过更深的思考。她曾经写文章嘲笑过把名人的病痛当成历史发展充分条件的观念,比如,有人研究马丁·路德的病史,扒出他有便秘的毛病,经过一番推演之后,得出了他贴出《九十五条论纲》,成为宗教改革的导火索,就是因为他的便秘。

塔奇曼的回击相当辛辣,她说:抗议的私人出发点没准儿是他的便秘问题,但对历史来说,更要紧的必然是深层的社会不满。如果不是路德出头抗议,也会是别人。有他没他,新教都会产生,这和他个人的隐疾没有丝毫关系。

这种态度,更值得我们认可。或许可以这样总结历史的偶然和必然:历史的必然决定了事情一定会发生,而历史的偶然决定了事情在此时发生。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.一战时期,美国处于中立,英国想拉拢美国,而德国希望美国不要加入战局,想一切办法拖住美国,就是齐默尔曼电报的初衷。

2.齐默尔曼电报体现了德国的战略眼光,却被战术层面技高一筹的英国截获和破译。

3.英国人通过精心布局和运气眷顾,用电报事件把美国拉进战争,帮助协约国阵营赢得了一战的胜利。

4.这起事件也影响了美国的国家战略走向,以及之后的世界战局。