《马背上的朝廷》 刘玄解读

《马背上的朝廷》| 刘玄解读

关于作者

张勉治(Michael G.Chang),美国乔治梅森大学历史与艺术史系副教授。加州大学圣迭哥分校历史学博士,师从周锡瑞、高彦颐等中国史研究名家。主要研究领域为16至19世纪中国的政治、社会、文化和经济,目前主要关注盛清时期的政治文化和物质文化。

关于本书

本书分析了巡幸的历史渊源与内涵,清朝皇帝巡幸的行为本身,乾隆帝南巡期间与扬州盐商、江南文人的交往,以及御制诗写作、南巡的社会反响等方方面面,展现了清代治河、武备、西师、江南士商的活动、文字狱等诸多影响帝国发展的重大事件和各种矛盾。虽述南巡,却及其余,一个对帝国发展的全景式的描述跃然纸上。

核心内容

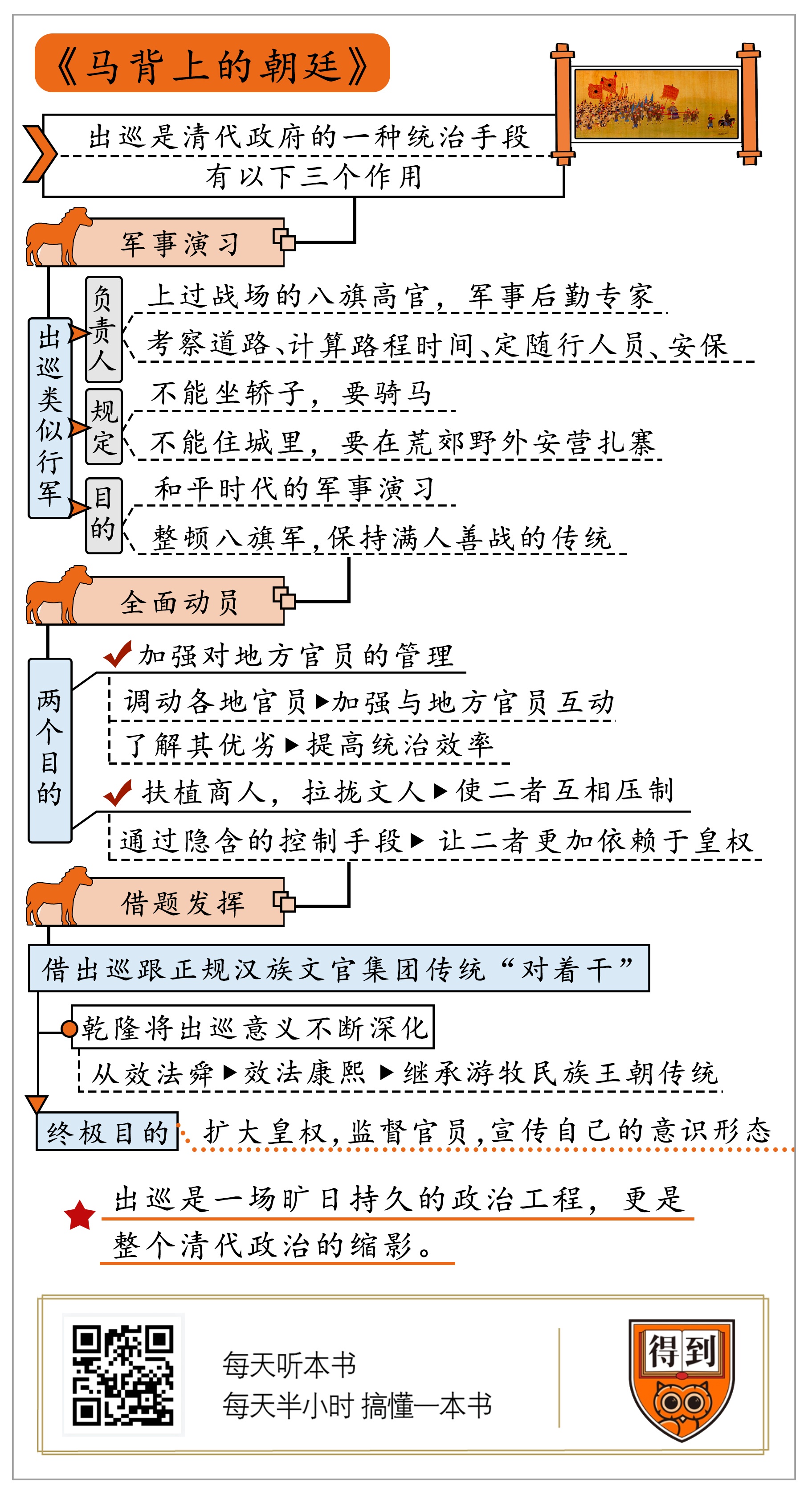

梳理出清代皇帝南巡的三重目的,军事演习、全面动员和借题发挥,帮你用更清晰的线索把握原书精髓。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的书,名叫《马背上的朝廷》,是一本讲清代政治的书。不过,它切入的角度很特别,聚焦在康熙和乾隆这两位皇帝都干过的一件大事上,就是出巡,尤其是乾隆六次下江南。

提起乾隆下江南,你肯定不陌生,很多电视剧都喜欢拍这段历史。皇帝带着侍卫、大臣、家眷、随从,几千人的庞大队伍,骑着马走好几个月,一边游玩,一边办公,简直就是把紫禁城搬到了马背上,所以书名叫做“马背上的朝廷”。这中间,得发生多少有趣的故事。

但是仔细想想,乾隆下江南这事也挺奇怪的,不仅成本特别高、时间特别长,风险也很大,而且还有大臣强烈反对,说出巡是皇帝贪图享乐,不顾大局。那假如只是为了游山玩水,乾隆犯得着吗?

这本书就解答了我的这个困惑,它揭开了乾隆下江南的真相。研究清史的人,多少都能对乾隆下江南说上两句,但是还没有人做过深入研究。作者张勉治写这本书,就是要填补这个空白。张勉治是美国乔治梅森大学历史系的副教授,他很善于运用文献、绘画、文学等等多种材料,还原历史细节,在他的描述里,下江南是一场旷日持久的政治工程,更是整个清代政治的缩影。

我读完这本书,感觉就像看历史剧一样,非常精彩。看完之后,我觉得,下江南很像乾隆搭的一个戏台,他给各种势力安排好角色,然后运用统治智慧,编排一出大戏,实现他的政治目的,说到底,就是更有效、更长久的统治。换句话说,在张勉治眼中,下江南其实也是一种统治手段。这种手段,可以用三个词来概括:军事演习、全面动员和借题发挥。下面,我就分这三部分来为你讲这本书。除了这条主要线索,书里有很多精彩的故事、有趣的细节,以及对清朝历史、政治的思考,让人很受启发,所以也推荐你到得到电子书,读读这本书。

开始讲之前,我得先说一下,乾隆出巡去的最多的地方,为什么是江南呢?这就得说到在清代,“江南”的独特意义了。当时,江南主要指的就是江苏和浙江这两个地方。这两个地方加在一块,对清王朝来说有着举足轻重的意义。在政治上,江浙一带的汉族文人是文化精英里的一支重要力量,同时,江南也明清两朝的文化中心。而且,清朝实行的是九品文官制度,虽然当时汉人很难做高官,但是在后五品的官员里,江浙汉人占比很高。在经济上就更不用说了,清代的江南,那是当之无愧的经济中心,天下货物云集汇聚,是全国市场的引领者。

对清朝的皇帝来说,江南重要毋庸置疑,但这个重要的江南也很危险。清兵入关以来,江南汉人,尤其是文人精英的反抗情绪就是最强的,皇帝对江南文人,是既想拉拢,又不放心。乾隆皇帝和当时的江南文人领袖沈德潜之间微妙的关系,就是最典型的例子。

沈德潜在朝为官的时候深得乾隆的信任,是皇帝眼前的红人,告老还乡之后,回到浙江老家,在地方仍然有很大影响力,这让乾隆一直担心他生出异心。后来,乾隆果真发现沈德潜曾经跟反清人士有来往,还写过有反清情绪的诗,皇帝心里感到了一种深深的背叛,虽然那时候沈德潜已经去世了,乾隆依然判他反叛,剥夺了他生前获得的所有荣誉、赏赐,甚至要开棺曝尸。

所以,对乾隆来说,管好江南很重要,关系统治是否稳固,但管好江南也很难,他需要找到一种行之有效的统治手段,能处理好这种微妙又复杂的局面。出巡就是这样一种手段。

接下来,我就来说出巡作为一种统治手段的第一个作用:军事演习。

皇帝出巡,也叫巡幸。巡幸自古就有,至少可以追溯到历史上的第一位皇帝秦始皇。而在清朝,出巡主要就在康熙和乾隆两朝,不光有下江南的南巡,还有到五台山的西巡,到泰山的东巡,和到避暑山庄的北巡。

今天我们旅游,如果是自己出去玩,背个包就启程了,可要是带上家人呢,出门就像个大型项目,特别考验项目管理能力。那你想想,这皇帝要是出巡,难度系数得有多大?书里用了好多表格展现乾隆每次下江南要用的物资、要带的随从,光是翻翻你就能感觉到这件事有多么复杂。我来给你简单概括一下:乾隆一次下江南,就要花费一年里1/3的时间,随行的人超过3000。1751年,乾隆第一次下江南,走了2920公里,比北京开车到丽江还远。这么大一支队伍,在外面走这么长时间,肯定需要周密的计划、高度的协调。作者打了个比方,说出巡的准备工作,跟打仗差不多。

出巡的负责人,一般都是八旗高官,他们大都上过战场,也是军事后勤方面的专家。为了皇帝出巡,他们要像准备打仗一样,带着手下做好后勤。要干的活,可多了。他们要考察道路,记下要经过什么地方,甚至哪里的路崎岖不平,不好走;然后计算路程的时间,好安排皇帝路过哪里、住在哪里;还要定下随行人员,这就要考虑皇帝的各种需要,要吃饭,得带上厨子,要办公,得带上大臣;最重要的,是安保工作。传说有一次,乾隆巡游来到大运河边上,两岸都是围观的人群,这时候,一个妇女在楼上做饭,船上一位亲军看到火苗闪烁,以为有人要行刺,急速射出一箭,当场射死了这位妇女。这是作者在书里讲的一段野史,事儿虽不一定可信,但是意思没错,出巡的队伍,时时刻刻都要保持这样精神紧张的高度戒备。

出巡又麻烦,又危险,这也就算了,康熙和乾隆还要自找麻烦,他们规定所有人都不能坐轿子,得骑马;而且不住城里,非要在荒郊野外安营扎寨。这样一来,出巡更是难上加难。书里特别详细地描绘了乾隆第一次下江南的营地,还画了模型图,那简直就是一座小型的临时皇城。营地就分内城、外城好几层,一共有大大小小几百个帐篷。营地的拆卸、物资的运送,跟军队扎营用的也是一套流程。

你看,出巡,要长途跋涉、骑马、住帐篷,生活简朴,纪律严明,这不是都跟行军差不多嘛。康熙和乾隆认为,就算满人已经不靠狩猎为生,就算国内已经基本和平,也要居安思危,军事上绝对不能放松。出巡直接的目的,就是和平时代的军事演习。维持这种适度的紧张,可以让帝国的核心力量,满洲贵族,随时保持应对战争和突发情况的能力。

皇帝这么做,背后还有一个很现实的原因:康熙、乾隆都很恐惧,清朝军事的核心力量八旗军,因为好日子过太久,会逐渐衰落。康熙曾经斥责陕西的八旗指挥官,不能身先士卒,简直给祖宗丢人。他这么生气,就是因为八旗军不给力,他就不得不动用汉人占优势的绿营兵,那满人八旗在战场上所向披靡的神话,不就破灭了吗?满人作为少数民族入主中原,靠的就是武力,满人统治汉人,也离不开武力威慑。现在,武力露出了一丝败象,你说皇帝能不忧虑吗?

所以说,整顿军队,尤其是满洲贵族的核心军事力量八旗军,让他们不要好逸恶劳,保持满人善战的传统,势在必行。在大清皇帝看来,满人的战斗力可是大清立国的根基,也是保持清朝统治能够稳定、长久的底盘。

不过,如果只有这个目的,在北京附近的打打猎就可以了,确实没必要往江南跑。这就要说到出巡的另一个目的了,除了军事演习,出巡,尤其是乾隆皇帝的下江南,更是一场调动沿途各省份的全面动员。第二部分,咱们就来说这个问题。

前面说了,清朝统治的一大难题,是满汉矛盾。武力压制一时有用,剃了头也只是表面控制的手段,怎么才能长久有效地统治这个汉人占多数的国家?这才是康熙和乾隆这样的盛世帝王最关心的。考虑到我前面说过的江南那些特殊地位,你就不难理解,乾隆下江南的这层目的——借力打力,借出巡,他至少可以达到两个目的:加强对地方官员的管理,同时控制地方精英。而这两种势力,说到底,其实是同一群人,江南汉人。

你想想,出巡江南队伍有几千人,走好几个月,还必须在野外安营扎寨,这得需要多少物资?乾隆第一次下江南,光马就用了两万匹。两万匹马,这个数字,跟他和缅甸打仗的时候用的马匹,数量都差不多了。不光是马,据作者估算,这次南巡,还用了两千多头骡子,两千多匹骆驼,三千多艘船,一万八千辆马车。沿途的每个省都为这事设立了一个专门的办差机构。这样一来,乾隆皇帝就能利用出巡,调动全国各地的官员,让他们随时处于待命状态,就像是为一次小规模的战争募集当地资源。

在出巡的路上,乾隆肯定不只是游玩、狩猎,他还要视察水利、祭祀地方神祇、检查官员,招揽人才等等。每件事,都需要地方官员配合。借着这一件件差事,乾隆和地方官员就有了更多互动,互动一多,地方官的优劣也就自然体现出来,皇帝了然于心,管理不就加强了嘛;统治的效率自然就提高了。

我们接着往下想,对乾隆来说,除了地方官员,江南还有一群地方精英,也就是江南地区的商人和文人,也需要管,但是这些人不是官员,没办法用行政手段直接命令,他就得想别的办法把自己的影响力渗透下去。

乾隆先是利用出巡,扶植商人。商人是乾隆下江南的主要投资人,光第四次下江南,两淮盐商就给他捐了467万两白银。这钱当然不是白交的,这些商人用大额捐款换来的,是能抬高他们社会地位的虚衔,还有获得扩大经营像盐这样的垄断商品的资格。这场交易表面上是商人捐助皇帝出巡,但事实上等于变相承认了对皇帝的依赖,这样一来,商人就成了皇帝可以直接管理的社会力量了。

当然了,乾隆肯定也不希望这些江南汉族商人力量一支独大,尤其是官商勾结,还会带来贪腐等一系列问题。所以他玩了一手很好的制衡游戏。我们知道,中国古代商人的地位一直很低,明代以后,商人有钱了,很想提高一下社会地位,挤进文人圈子,但是传统文人始终很难接受和商人平起平坐。乾隆就利用了这种心理,既拉拢商人,也拉拢文人,让文人和商人互相压制。

皇帝拉拢江南汉族文人的方式要迂回一些。他写诗、赏画,给书院题写匾额,这些附庸风雅的事,其实都是在拉拢文人。除了这些小手段,他还在出巡路上设置了选官考试,地方上已经有些名望的汉族文人精英不用考科举,就能通过这个考试特招进官僚体系。这就像今天有家公司公开说,家里有权有势的人,不用参加一轮轮的笔试、面试,可以直接见CEO。很明显,乾隆这么干不是为了选拔人才,而是为了让这些江南汉族文人精英更依赖皇权。所以,拉拢,其实就是控制。就连皇帝的接见,其实也是一种控制手段。乾隆每次下江南,都要跟沈德潜见面,其实就是在向江南士林公开强调,沈德潜的声望、地位,都是他给的,这既是一种权力昭示,也是一种隐含的控制手段。

利用下江南的影响力,扩大皇权、整顿吏治、平衡地方势力,整个过程是一场非常精细的博弈。为什么乾隆要把事情弄得这么复杂呢?这不是他没事找事,而是因为他面临的局面非常复杂。在书里,张勉治为我们展现了一系列事实,像是皇后生病去世,江南物价飞涨,大运河水患,对外战争等等等等。这时候,乾隆选择下江南,把各种势力都动员起来,加强互动,多方制衡,不失为一种应对眼前错综复杂局面的好办法。

对皇帝来说,出巡有种种好处,可每次皇帝一提,还是汉族文臣会提出反对,为什么呢?第三部分,我们就从这个问题开始说,来讲讲出巡更深层的目的。

1668年,康熙第一次提出要出巡,汉族文臣就提出了反对意见。一个汉族文臣搬出了几种历史上常见的观点来规劝皇帝:比如,圣明的帝王不该为了娱乐,不好好工作,还让自己身处险境。康熙表扬了这位大臣,也听从了他的建议,取消了计划。但是,这件事让他有一个意外的收获,他发现出巡是一个特别好的话题,可以借它跟汉族文臣辩论,达到贯彻满人意识形态的目的。

从汉代开始,反对皇帝出巡就是汉族文臣的一个传统。他们有一个很强大的理由,就是皇帝不应该身处险境,因为历史上的第一位皇帝秦始皇,就是死在了出巡的路上。在历代文人笔下,出巡,尤其是为狩猎出巡,逐渐成了皇帝铺张、浪费、劳民伤财、不顾大局的一大罪证。宋代以后,皇帝为了分化军队、贵族的权力,更是大力扶植文官集团,提倡文治。相应地,批评皇帝出巡,也就成了主流的声音。

考虑到这些背景,你就会明白,在康熙和乾隆的时代,皇帝提出要出巡,那就等于是要跟整个汉族文官集团的传统对着干。你想想,皇帝出巡是为了强调武力的重要,这本身就是对汉族文官集团和文治传统的挑战。进一步说,皇帝出巡有一个目的是扩大皇权、监督官员。地方官员当然也不愿意皇帝的手伸得太近,治理的具体细节,他们还是希望自己说了算。

康熙和乾隆,就是想要借这个事跟大臣争论,从而贯彻自己的想法。这才是出巡江南的终极目的,也是作者最有价值的洞见——出巡江南有多重的意识形态意义。

你可能会说,既然汉族文臣有这么强大的理由,皇帝怎么辩得赢呢?其实,在历史上,对出巡这个事的争议,一直就很大。虽然文官传统里主流的看法是出巡不好,但另一方面,皇帝出巡这个行为也确实一直都是重要的国家仪式。作者在书里还用了一章的篇幅专门来讲关于出巡的各种争论。这些争论的内容,正好是康熙和乾隆可以利用起来的素材。

康熙第一次要求出巡失败之后,过了几年,他就找了更合适的理由,说要祭祖和祭天,所以要去盛京和泰山。这两个理由,就不是文官们可以轻易提反对意见的了,因为它们遵循的是汉人的传统,无比正当。康熙还搬出了汉文化中圣明君王的代表人物舜,说自己出巡、狩猎,继承的是舜。

就着这个点,康熙给自己的出巡赋予了一系列美德,包括敬天、法祖、勤政、爱民等等。有一个很典型的小细节,可以来帮你理解皇帝这种主动附会和积极塑造的用心:康熙出巡五台山的时候,顺路射杀了一只老虎,这个故事马上就被随行的人演绎成了类似武松打虎的故事——这里猛虎潜伏,百姓饱受其苦,皇帝出巡路过此地,射杀老虎,百姓才得安生。后来,康熙应大臣的强烈要求,给这个地方赐名叫射虎川,还立了一个碑,摆明了是要把出巡和自己圣王的形象联系起来。

康熙这几步棋可以说是布局,给乾隆后来借题发挥打好了基础。到了乾隆下江南的时候,他就展开舆论攻势,开始借着跟大臣争论要不要出巡,从容地批评文官传统了。有一次,乾隆举了汉高祖刘邦和官员陆贾争论的例子。那场争论里,刘邦说治国应该重武轻文,陆贾却说应该重文轻武。乾隆说,他们俩都不对,历史上,开创王朝的皇帝都是马上得天下,失败的皇帝,也都是因为忘记了祖辈的军事传统,上不了马了。所以,虽然和平时代大多采用文治,武力上也绝对不能放松。

这话表面听起来没什么,但是在当时的语境下,乾隆就等于是在说,跟陆贾观点一致的文官很危险,他们提倡文治,蔑视军务,会让朝廷越来越虚弱,会威胁到国家的安全。乾隆这就是在批评当时的文官集团。乾隆还进一步把文治跟寻求安逸、不负责任画上等号,把重武跟坚毅勤勉的美德挂钩,潜台词就是,你们这些文官反对出巡,就是置国家安危于不顾,而我出巡是居安思危,是圣王美德的体现。作者说,这甚至可以说,是乾隆在批评宋代以来汉人的文治传统了。

出巡的时候,乾隆特别定了一个规矩,说文官也必须骑马。听说有大臣出巡时坐车,他还发过一次脾气,斥责道:你们这帮人,怎么会这么贪图安逸。如果有急事,必须得骑马怎么办?你看,骑不骑马,在乾隆眼里,成了道德品质问题,不骑马,就是养尊处优、贪图享乐。他这其实就是找个茬来表达自己的观点,千方百计寻找手段来贯彻自己的想法。

现在来看,康熙和乾隆这祖孙俩真是默契地在下同一盘大棋。先是欲进还退,给出巡找了个遵循汉文化传统的幌子,然后又步步为营,利用宋代以来愈演愈烈的文武对立,一手推崇武力,一手贬低文治,借此敲打汉人文官集团。背后的目的一目了然,就是要扩大皇权,强调整个帝国是爱新觉罗家的天下,整个汉人文官集团应该把皇帝的意志贯彻到底。

到这里,乾隆的攻势才算开始。他还要接着转换出巡的意义,来达到他更深层的目的。乾隆第一次出巡并不下江南,而是恢复到塞外打猎(木兰秋狝)。虽然也有文官反对,但有了祖父康熙的铺垫,乾隆要求出巡的时候,就不用再打着舜的幌子,他说自己要恢复的是康熙留下的祖制,这就等于是说,出巡是他爱新觉罗家的传统。这样,乾隆就把出巡的争论,在文武对立的基础上,又加入了满汉对立这层内涵。不久之后,乾隆出巡盛京,又把出巡上升了一个高度,他说自己不只是效法祖父,也是效法同样出巡过盛京的满人先祖金世宗。在乾隆这里,出巡成了满人的民族传统,甚至是游牧民族王朝的传统。

从效法祖父,到效法满人先祖,有了这两层转换,当乾隆再去江南的时候,他跟大臣的争论就变味了。他对文官的那套批评,同时也成了对汉人的批评。一位反对出巡的汉族大臣质疑他,说他下江南是为了游玩,路程长、费用高。乾隆正好借这句话,责问道,康熙出巡的时候都没人叫苦叫累,如今我出巡,经济条件还更好了,为什么要叫苦呢?这个逻辑或许不太合理,但是乾隆的目的很明显,他故意把那位大臣的劝谏解读成了汉人的短视和陋习,不懂得满人出巡是甘愿吃苦,而且有深远的政治意图。

现在,你应该已经彻底看清了,康熙和乾隆这祖孙俩合作完成的这场跨越百年的出巡大戏。前两部分我们说的是它的现实作用,利用出巡这件大事,盘活各种资源,整顿军纪、整顿官吏、制衡地方、加强管理;而第三部分我们说的,是它的观念意义。

出巡是一个宽泛的题面,可以容纳多重含义。康熙和乾隆就利用出巡的多义,把各种抽象的美德和现实的争议都赋予出巡。这样一来,他们强调出巡,就等于是在强调一系列事情。从效法舜,到效法康熙,再到继承游牧民族王朝传统,在这几层的意义的转化中,他们最终传达的意思就是:汉人丢失了自己圣王的美德,但满人却继承了下来,而这个传统,同时也是游牧民族的传统。按照这个逻辑,满汉的对立是不是就消解了?而且,康熙和乾隆还能借着这个事,抬高自己,塑造清朝的正面形象,同时敲打汉族文官。反过来说,汉族文官接受出巡,就等于接受了皇帝要宣扬的意识形态。

不得不说,康熙和乾隆深得汉文化精髓。他们看似是在说出巡,其实暗指的却是其他的事。这招借题发挥,可以说是古人磨炼千年的一种智慧。你看,在王朝政治中,每件事都可能别有深意,就像是一部等待有人来分析的小说。最高的权力,就是穿透表层意义,通过借题发挥,成为意义的建立者。康熙和乾隆,可以说深谙此道。所以,他们才能利用出巡来撬动这样一盘大棋。

但是他们最终成功了吗?或许没有。这本书还有一个有点悲伤的尾巴。书的最后一章讲了民间对下江南的反应。民间一直流传着关于乾隆下江南的各种谣言,乾隆精心构建的完美民族-王朝形象,和完美帝王形象,都因为流言蒙上了阴影。作者的解释是,历史战胜了意识形态。我觉得我们也可以这样看:这两位清代帝王似乎有一种错觉,以为眼前的朝堂就是整个棋局,他们太关注内部,而忘了外部,忘了世界上还有其他更多的棋局。

这本书就讲到这里。看完这本书,我很想感叹一下,乾隆下江南这招,真是一种高超的统治智慧。

他利用出巡同时处理了多方面的问题,顺便还游了山,玩了水。他首先处理的,是两个现实危机,出巡作为军事演习,可以敲打满洲贵族和八旗军,让他们不要懈怠,保持善战的传统;同时,出巡也是全面动员,可以加强对地方官员的管理,制衡地方势力。其次,出巡也是一个讨论空间特别大的题面,皇帝正好利用出巡开放的意义,跟汉族文官对着干,从而宣传自己的意识形态。

你看,统治的现实难题,和抽象的意识形态构建,都是精心谋划的棋局中的步骤。而这本书,就是对这局大棋的复盘。

撰稿&讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.出巡直接的目的,就是和平时代的军事演习。维持这种适度的紧张,可以让帝国的核心力量,满洲贵族,随时保持应对战争和突发情况的能力。

2.利用下江南的影响力,扩大皇权、整顿吏治、平衡地方势力,整个过程是一场非常精细的博弈。

3.在王朝政治中,每件事都可能别有深意,就像是一部等待有人来分析的小说。最高的权力,就是穿透表层意义,通过借题发挥,成为意义的建立者。