《雍正帝》 张玥解读

《雍正帝》| 张玥解读

关于作者

宫崎市定,日本著名历史学家。

关于本书

雍正的统治确实使国力有了很大提高,让老百姓的负担减轻了许多,但从长远来看,他创造的一时繁荣,其实是给专制社会续了命,延缓了向更进步的社会前进的步伐,最终也没避免清朝末年的乱局。

核心内容

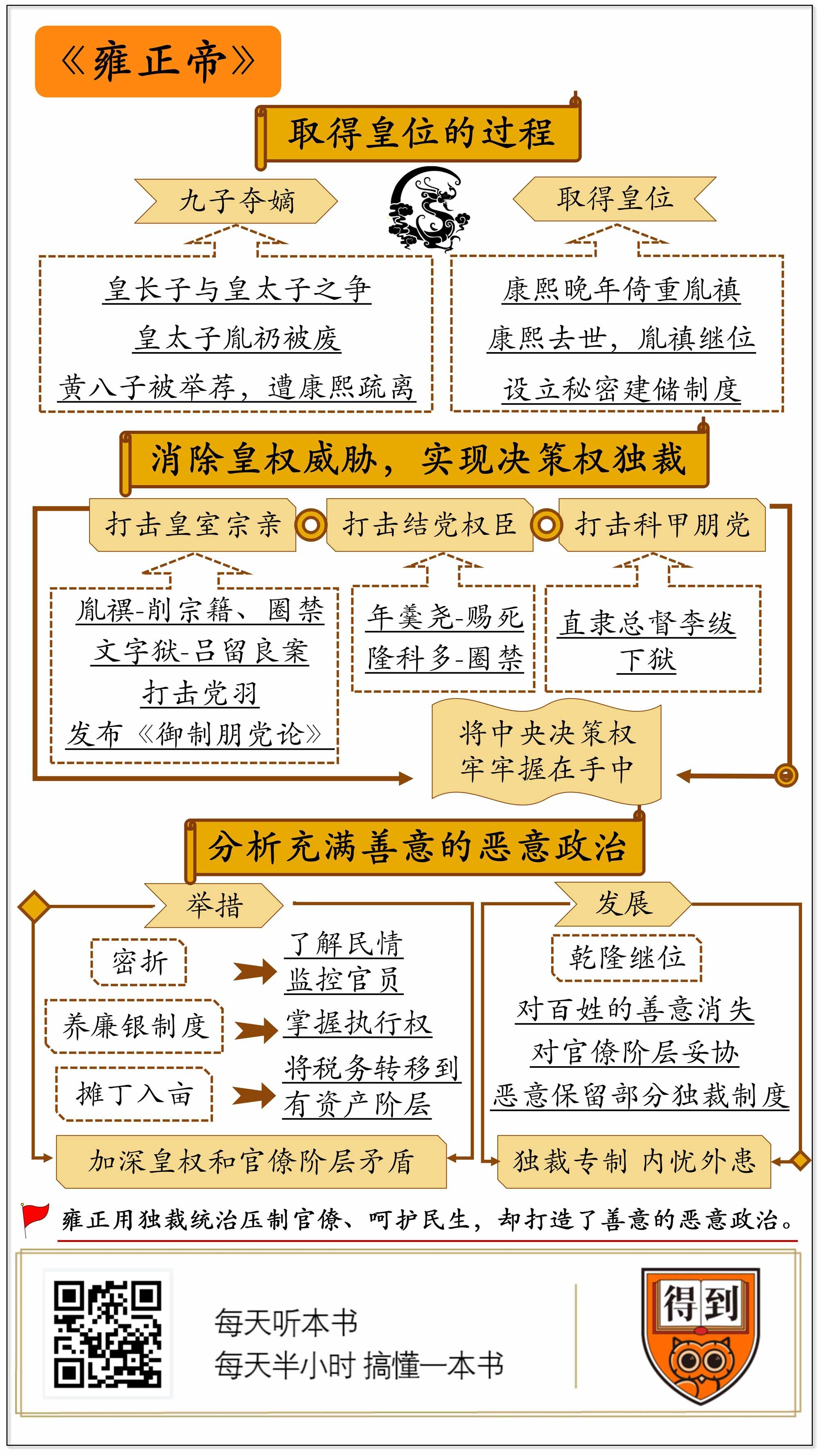

第一,雍正取得皇位的过程。第二,雍正通过三步,消除了中央政府里能威胁到皇权的力量,实现了决策权的独裁,使许多民生政策得以推广。第三,为什么雍正在实现对地方政务全方位的控制,以践行他的惠民举措后,却并没有避免恶果的诞生。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《雍正帝》。这是一本比较薄的书,只有十三万字,而书中的精髓是,雍正本想用独裁的统治压制官僚、呵护民生,却打造了一种充满善意的恶意政治。

大家可能对“充满善意的恶意政治”这个说法有点疑问,因为听起来是矛盾的。这是《雍正帝》这本书提出的一个非常独特的观点,说得通俗点,就是出发点很好,结果很糟糕。雍正的统治确实使国力有了很大提高,让老百姓的负担减轻了许多,但从长远来看,他创造的一时繁荣,其实是给专制社会续了命,延缓了向更进步的社会前进的步伐,最终也没避免清朝末年的乱局。那我们就通过这本书来看看,雍正到底在政治上做了些什么?又为后来的社会带来了哪些恶果?

这本书的作者是日本历史学家宫崎市定。20世纪前半叶,日本出现了两个学派,一个叫“京都学派”,一个叫“东京学派”,分别以京都大学和东京大学为阵营,都注重中国史的研究。但是他们的学术方法不太一样,京都学派比较偏重从中国人的视角去看问题,而东京学派偏重西方式的视角,有时会对中国的历史资料真实性有比较强烈的质疑。宫崎市定被视作“京都学派”在二战后的领军人物,他写过《亚洲史研究》《中国政治论集》等许多学术作品,影响都很大。法兰西文学院设有一个奖项,叫儒莲奖,号称是汉学界诺贝尔奖,1978年宫崎市定就得过这个奖,可以说是得过国际上最高的认可了。

许多年来,公众眼中的雍正形象,可以说是产生了很大的变化。直到20世纪八九十年代,人们对他的印象还多是停留在野史或传说中,都是和什么血滴子、吕四娘这样的符号有关。包括学术界在内,对雍正的历史地位认识都不够,最多是把他看作康熙和乾隆之间的过渡皇帝。而20世纪九十年代初,作家二月河的小说《雍正皇帝》,可以说对公众了解雍正形象有了很大影响,1999年根据这部小说改编的电视剧《雍正王朝》,更是彻底掀起了雍正热。近年来清宫戏、穿越剧里更是经常出现雍正的身影,冷热反差是非常明显的。

在日本,人们对雍正的认识变化也差不多。《雍正帝》这本书出版于1950年,在它之前,日本史学界也基本是把雍正当成康熙和乾隆之间的过渡皇帝,重视不够。宫崎市定在书里说到一个典型的例子,就是有一个号称“中国通”的日本人,居然认为康熙之后的皇帝就是乾隆,可见雍正的形象有多模糊。其实在中国也是如此,直到20世纪八十年代冯尔康先生的《雍正传》出版,史学界才算有了影响较大的关于雍正的专著。

我们再来说宫崎市定,他的眼光很独到,是以《雍正朱批谕旨》为主要研究材料。“朱批谕旨”就是皇帝对群臣奏折的批阅内容,尤其是以密折为主要内容,里面涉及两百多官员,而当时实际能递密折的有一千多人。雍正对这些奏折是一一亲自回复,每天要看几十封,写下的朱批少则几十个字,多了要上千字,经常工作到夜里12点,然后早晨4点左右就起床,连吃饭的时候都要批折子。长年累月下来,数量非常庞大,付出的精力可想而知。而宫崎市定也得以通过这么浩繁的资料去客观地评判雍正。

《雍正帝》这本书的出现,让雍正在日本逐渐受到了重视,也对中国史学界后来研究雍正有启发,可以说影响很大。不过这本书也有它的问题,那就是篇幅短,对有些问题只是表达了观点,分析则不足。比如在雍正的善意初衷和恶意政治的结果之间,究竟有什么样的关联,说得就比较含糊,缺少具体的数据和例子来做支撑。再比如,雍正之所以采取了前无古人后无来者的独裁方式,和他取得帝位的过程也有很大关系,对这个过程,宫崎市定描述得就比较少。我们可以通过读郑天挺、冯尔康、阎崇年等许多历史学家的清史作品,去对应了解。

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我从三个方面来为你详细讲述书中内容。

首先,我们来看雍正取得皇位的过程,他从诸多皇子争位的乱局中脱颖而出,十分艰难。这导致他对皇权很在意,也是他坚持独裁的原因,但也就此为其善意的恶政埋下伏笔。其次,你将听到,雍正通过三步,消除了中央政府里能威胁到皇权的力量,实现了决策权的独裁,使许多民生政策得以推广。第三,我们会分析,为什么雍正在实现对地方政务全方位的控制,以践行他的惠民举措后,却并没有避免恶果的诞生。

我们先来说第一个内容,雍正是如何取得皇位的。

康熙晚年出现了诸多皇子争皇位的局面,至少涉及了九个人,民间习惯称之为“九子夺嫡”。这个过程开始于康熙的皇太子胤礽被废。

胤礽是康熙的第二个儿子,在很小的时候就被封为太子。早年康熙非常疼爱他,给他请的老师都是当时的大儒,下了很大功夫培养他。等到胤礽日渐长大,康熙就把一些政务的处理权交给了他。这样一来,就出现了问题。

按宫崎市定的说法,太子掌握权力以后,慢慢变成了一个政治寡头,政治寡头就是掌握政治资源的少数人。胤礽既然掌握了权力,他就可以用这个资源来和官员们交易,一是能挣到好多钱,可以花钱享乐,二是靠这种方式结党,给自己找一批支持者。

可能有人会问,他已经是皇太子了,将来整个国家都是他的,为什么还要拉帮结派呢?我们可以看冯尔康先生的《雍正传》,其中说到,早年有一批大臣支持康熙的长子,结成了一党,觊觎着胤礽的太子位置。为了对抗威胁,胤礽肯定也要结党。但更重要的原因是,胤礽一旦介入政治,就必然要从康熙手里分走一部分权力,提前尝到当皇帝的甜头,权力欲就会越来越大,就会继续要求分权。而通过结党来扩大势力,就是分权的资本。

对于皇子之间的争斗,康熙还是站在胤礽一边的。康熙二十七年,大臣明珠被罢免,这是皇长子集团的代表人物,可以说这是康熙直接帮太子打击了竞争对手。

而一旦涉及自己的权力,康熙就没那么客气了。当时还有一个大臣叫索额图,是胤礽的叔姥爷,也是太子党的首脑。他帮胤礽制定了好多制度,让太子享受的待遇直追康熙,甚至还想谋反,扶太子上位。康熙就把索额图圈禁起来了。虽然没波及太子,但父子之间的裂痕已经出现,互相怀疑、防备。

这就导致了康熙晚年两度废掉胤礽的太子之位,公开的理由是太子不听祖训、性格有缺陷等等,实际上是发现胤礽要谋反,就打掉了威胁自己权力的人。

康熙与太子之间的隔阂,给了其他皇子觊觎皇位的机会。当时的四皇子胤禛,也就是后来的雍正,就是其中之一。

起初胤禛不是最突出的皇子,康熙的第八、第十四等几个儿子都比他有影响力,尤其是皇八子胤禩,在大臣中的人望很高。在第一次太子被废时,康熙曾要求百官推举新的太子人选,结果胤禩获得了高票。这让康熙既惊讶又害怕,怕这个人脉广泛的儿子成为新威胁,所以疏远了他。但胤禩受拥戴这一幕,应该说给胤禛留下了深刻印象,我们后面会做一些解读。

那么胤禛是如何获得康熙看重的呢?宫崎市定只说是因为他从小在皇后身边长大,康熙对他比较了解。而冯尔康等学者的著作则认为,胤禛善于揣摩康熙的意思,总是刻意迎合父亲,博得了康熙的好感。且表面上和兄弟们保持友好,私下里却也结党,把自己的门人比如年羹尧等都安排在了重要的岗位上,培植势力。至于政务处理,胤禛讲究的是严刑峻法,提倡以威权来管理,做事比较务实。这可能也对了康熙的心思,因为史料记载,康熙曾告诉大臣,自己会选一个“坚固可托”的人继位。什么是坚固可托呢?就是性格刚毅,能托付大事的人。后人认为这说的其实就是胤禛。

总之,胤禛的八面玲珑加上政务才干,让康熙越来越重视他,比如在康熙的最后几年里,许多重大的祭祀活动都是由胤禛代替他去的。

1722年康熙去世,胤禛继位,就是雍正。很多人说雍正继位的过程有嫌疑,但是多数历史学家认为,雍正合法继位的可能性是相当大的。要知道康熙晚年,腐败丛生,朝廷上下为争夺皇位的事情牵扯了很多精力,国力渐衰,清朝确实需要一个铁腕人物来治理。所以宫崎市定认为,雍正继位是水到渠成的事情。

九王夺嫡的过程太艰难了,这给了雍正很大的刺激。登位不久,他就设立了秘密建储制度,就是在生前秘密指定一个继承人,写好诏书,找个地方封存起来,除了自己谁都不能打开,将来自己过世,诏书会宣布继承人是谁。

这等于是宣布了对皇权的绝对掌控,谁也不要惦记,除非我死了。这样做,一是可以避免立太子,不会出现有人与皇帝争权的现象;二是防止儿子们像自己那一代一样,兄弟相争,不干正事,影响国家的正常运转。对雍正日后推行民生政策而言,这一制度排除了很大的政治干扰。但必须指出的是,在满人早期的政治形态里,首领是由实力强大的族长等人选出来的,且不能擅自指定继承人,因此带有原始民主的性质。康熙在第一次废太子后,曾让百官推荐新太子的人选,多少还有那么一点点民主色彩。而到了雍正这里,指定就变成皇帝一个人的事情,谁都不能给意见。从政治文明的角度来说,这是不利于社会进步的制度。

而且雍正没想到的是,正是他亲自指定的继承人,也就是后来的乾隆,一继位就推翻了他的很多政策,并且利用高度集中的皇权,为自己的好大喜功、贪图享乐行了很多方便。比如乾隆自诩的“十全武功”就是个例子,有的仗可以不打,皇帝非要打,也没办法,把国家的经济都拖垮了。而且也就是在乾隆时期,由于政策的放宽,让雍正一直避免出现的腐败、官商勾结等现象,越来越严重,清朝的衰败也就此开始了。因此我们甚至可以说,秘密建储,就是雍正那种充满善意的恶意政治的开始。

好,这就是第一部分的内容,那就是胤禛凭借八面玲珑的处事方式,获得了康熙的好感、积蓄了自己的政治力量,谋得了皇位。其中的艰难使他对皇权的掌控格外谨慎,很快就设立秘密建储制度,迈出了独裁的第一步,同时也埋下了清朝衰败的种子。

接下来我们介绍第二个内容,就是雍正如何通过三步,消除了中央官僚里能威胁到皇权的力量,实现了决策权的独裁。

第一步,是打击以兄弟为首的皇室宗亲对手。

宫崎市定说,中国式的独裁皇帝是没有兄弟的,只有臣子。在独裁体制下,所有的人际关系,都必须以君臣关系为基础。那么,当年与雍正争过皇位的人,显然是君臣关系的潜在破坏者,要首先进行打击。

刚才我们提到,康熙时期,皇八子胤禩受百官拥戴的情形,让胤禛印象太深了,他登位后,当然会觉得这个兄弟是一个巨大威胁。尽管他封胤禩为亲王,但胤禩在面对道贺的亲友时,愁眉苦脸地说,这何喜之有呢,不知道哪天我的脑袋就没了,说明他很明白自己的处境。

雍正四年,胤禩被削去宗籍身份,贬为平民,圈禁了起来。按宫崎市定的说法,他的罪名包括,不愿意交出康熙赐给他的诏书、修康熙陵墓时监管不力、管理内务府时煽动属员骚乱等等,但本质原因就是他的拥趸多,对皇位有威胁。

与此同时,雍正也打击和胤禩交往过密的其他宗亲。宗亲,就是和我们源于一个祖先的亲人。在清代的皇室宗亲里,有相当一部分人和胤禩交往很深,最具代表性的就是苏努。他属于努尔哈赤长子褚英这一支,和胤禩是同辈,很快也被流放了。按冯尔康先生的说法,苏努被流放两个月后,雍正就发布了《御制朋党论》,这是一篇警告臣子不要结党的文章,也被看作是声讨胤禩集团的檄文。所以可以想见,雍正是把苏努看作了胤禩的主要帮手。他在打击核心人物的时候,自然也要剪去他们的羽翼。

雍正时期有一个著名的文字狱,就是吕留良案。因为吕留良的排满思想,导致这一案件发生。但冯尔康先生认为,这个案件是为另一桩曾静案做掩护的,实质上还是与打击胤禩集团有关。曾静是雍正时期的文人,也是吕留良的学生,他想劝说将军岳钟琪造反,结果被告发,受到了雍正亲自审理。曾静曾说雍正有十大罪状,其中就包括广为流传的弑父篡位、杀兄害弟。雍正追查之后,发现许多说辞都出自胤禩的家奴、太监之口。所以就借此案对胤禩的残余势力做了进一步的打击,同时为自己辩白。因此说到底曾静案还是政治斗争的延续,而吕留良案的文字狱只是一种表相而已。宫崎市定也认为,雍正时期的文字狱分两种,其中一种就是与诽谤朝政尤其是雍正本人有关。当然,由此引发的雍正时期的其他文字狱又另当别论了。

我们再来看雍正实现决策权独裁的第二步,就是打击结党的权臣。

雍正继位后,本来建立了一套由自己的亲信组成的班底,其中很重要的两个人是年羹尧和隆科多。但他们很快就恃宠而骄,结党营私,严重侵犯了皇权。虽然雍正自己做皇子的时候也结党,但登上皇位以后,对臣子结党就特别警惕。所以,几乎在打击胤禩集团的同时,雍正也对这两个权臣下手了。

年羹尧在雍正初期率兵平定了青海,功劳显赫,也因为如此,他得到了非同寻常的信任。西部地区的人事安排,上到总督和巡抚,下到县官这种低级别官员,所有的任用都听他的。至于其他朝廷大事,雍正也会向年羹尧咨询。比如有一次从进士里选拔人才进翰林院,雍正就特意把入选名单发给年羹尧,让他看看名次安排有什么不妥。隆科多也是一样,掌握了吏部的用人大权,因为他姓佟,所以人们称他选出来的官员叫“佟选”,可见其势力有多大。这样一来,就导致年羹尧和隆科多越来越膨胀,开始收受贿赂,任用私人,排除异己。在雍正看来,这就是结成朋党,干预朝政。当官的如果都听年羹尧和隆科多的,谁还听他这个皇帝的呢?所以结果就是,年羹尧被赐死,隆科多被圈禁,两大权臣的党羽也一哄而散。

接下来的第三步,雍正打击了文官系统中的科甲朋党。

科甲就是科举。在科举考试中,考官和考生之间,形成师生关系,考生之间则是同学关系。进入官场以后,这些关系就成了他们维护官场利益的资源。宫崎市定认为,许多人借助这种资源,变成了政治寡头,力量大到能对抗皇帝的政策。比如康熙时期,皇帝屡次编纂图书,都任用徐乾学担任总编纂,徐乾学就安插自己的门生担任编纂。书编好了以后,这些门生都会受赏、升官,有的人还被派到外地担任科考的考官,这样一来,又可借助考试形成新的人脉。因为有利可图,围绕在徐乾学身边的人就越来越多,他就成了一个寡头。

作为独裁皇帝,雍正肯定不会眼看着这种情形存在。直隶总督李绂曾经上书弹劾雍正的宠臣田文镜,说他任用小人,打压好官,导致有不法之事出现。雍正问田文镜是怎么回事,田文镜说自己不是科举出身,李绂是,所以李绂和一群有师生、同学关系的科甲文人拉帮结派,挑我的毛病。这一下就戳到了雍正的敏感神经,认为科甲朋党的势力抬头,最终把李绂下狱。这是雍正时期一桩有名的案件,可以看出皇帝对科甲朋党的戒备程度。

通过类似这样的压制,使得朝廷内很难再有一股集团型的文官力量,去对抗皇帝了。而文官一旦偃旗息鼓,那么在中央就不会有任何人敢挑战雍正的权威,国家重大事务的决策就彻底由皇帝说了算,雍正就此实现了对决策权的独裁。

然而雍正毕竟是用压制手段来控制中央政权的,尤其是文官集团对皇帝的做法并不真正买账,当雍正推行自己的民生政策时,官员的不满无形中导致了他们与民间利益之间的对立。在雍正去世后,乾隆认为父亲对朝臣太过严苛,决定采取宽仁风格,并且废掉雍正一些压制官绅的政策,以获得后者的支持。这就引起了这群官僚的反弹,那么那些民生措施遭受的攻击就可想而知。比如雍正要求举人、贡生也要服徭役,就是从事各种劳动。但乾隆元年二月,皇帝就免去了这个政策。那么这些徭役转嫁给谁呢?只能是老百姓。所以可以说,雍正一时的胜利,最终仍然是由老百姓来买单。

好,以上就是今天的第二部分内容,就是雍正通过打击皇室宗亲里的对手,以及权臣和文官系统中的朋党势力,从上到下地消除了中央政府里威胁皇权的所有力量,实现了决策权的独裁。他推行民生政策的一大障碍被去掉了,但暂时的压制也为后来的政策反弹埋下了伏笔。

接下来我们说说今天的最后一个内容,就是为什么雍正在实现对政务全方位的控制,以强力推行他的民生措施后,却并没有使百姓的利益长久地获得下去。

在控制中央的决策权后,雍正把视角转向了地方,他对这些官员的控制,主要是通过密折和养廉银制度来实现的。

首先来看密折,就是秘密的奏折。这种东西在康熙年间就有,雍正则把上折的范围扩大了,既有大臣,又有地方的小官。密折可以用来了解民情,还能考察地方官员,雍正甚至要求上密折的人彼此告密,以进行监控。他对亲信李卫这样的臣子都不放心,询问别的官员李卫的操守如何。这使得官员不敢隐瞒任何情况,因为他们不知道还有谁向皇帝提供信息,万一有所隐瞒并被发现,就倒霉了。

再来看养廉银制度。顾名思义,养廉银就是朝廷出钱养着你,用高薪保证你不用去贪污受贿。

那么养廉银从哪里来呢?主要是从耗羡归公而来。什么是耗羡归公?地方在征税时,把征收来的碎银子融化,重铸成银锭上交国库,而地方官告诉老百姓,这个过程里银钱会有损耗,叫作火耗,所以老百姓得多交点钱,把损耗补出来。其实这就是在正税之外加收的税,是地方上为了维持自己的运转,尤其是给上司送礼而收的。加征的税有多少,全凭各地自己定,有的地方征得特别高,老百姓负担就非常重。而耗羡归公,就是由政府统一支配火耗,其中一部分发给各级官员当养廉银,或者补财政的亏空,但绝不能用来给上司送礼、当招待费。耗羡归公变相地承认了附加税,但由于减少了很多不该有的支出,所以和康熙时期相比,火耗的征收比例非常低,减轻了老百姓的负担,对当时的百姓来说是有益的政策。

密折使得官员胆战心惊,养廉银则给了他们好处,恩威并用的方式使地方官只能一丝不苟地执行雍正的政策,皇帝也就能够直接插手基层政务。

雍正之所以这样做,是因为他发现,想让老百姓过得好一点,最大的障碍就在官僚阶层。后者通过滥用国家政策而手握特权,然后与民争利。所以他就用独裁的手段,对官员进行点对点的监控,不给他们滥用权力的机会,老百姓就少受盘剥。这应该是雍正对老百姓的一贯态度。

我们再来看一个例子。除了刚才提到的养廉银政策,使得百姓负担减少外,雍正还推行了摊丁入亩政策。这个政策宫崎市定并没有提到,但也是影响很大的国策。所谓摊丁入亩,是和人头税有关的。人头税就是按人纳税,每个人都要给国家交税,但是有的人没房没地,拿什么交税呢?或者这个人四处过着流亡生活,上哪找他要税款呢?所以这个税种存在很大弊端,对老百姓和国家来说都是个负担。而摊丁入亩就是取消人头税,按照每个人拥有的田地多少来收税,实际就是把人头税变成了土地税,这样一来就减轻了一般人尤其是贫民的税负,转嫁到了有资产的人身上。因此这也是一个减轻百姓疾苦的政策。

宫崎市定通过密折中大量的民生内容得出结论,认为雍正这种有良知的态度,其他中国帝王是比不了的。皇帝的良知加上有力管控,使吏治变好了,老百姓的税负下降,国库存银比康熙时期有了大幅度的增加,不但为后来所谓的乾隆盛世打下了经济基础,也给大清朝续了命。平民百姓尝到了甜头,觉得独裁统治也不错,看起来雍正的初衷得到了相应的回报。

但雍正忽视了一个问题,那就是独裁统治要靠官僚阶层去做具体推行才能实现,而官僚借此从皇帝那里获得权力,成为特权阶层,以此获得私利。所以在独裁制中,皇帝和官僚阶层是相互依存的关系。雍正的打压,与这种客观逻辑之间存在矛盾。他活着的时候,可以凭借超人的精力实现全面管控,相当于自己把地方官的活儿都干了,官员只能忍气吞声。而他一旦去世,新继位的皇帝精力有限,就不得不求助于官僚阶层,那么后者长期积累的不满就借机爆发出来,逼着朝廷采取新政策。

最明显的例子,是雍正去世后,他的亲信鄂尔泰、张廷玉这两个首辅大臣,很快就改变了态度。鄂尔泰认为雍正对官员私欲的打压太厉害,这会使官僚阶层与朝廷离心离德。尤其这个政权是满人建立的,在满汉矛盾存在的前提下,这种背离就更容易导致失去政权,所以必须在一定程度上默认官员的私欲。而张廷玉认为,儒家的思想是,委任官员之后,就让他们各负其责,不要横加干预,雍正的方式是法家的,对官员的监控不符合传统政治观念。

所以从乾隆时期开始,朝廷采取了所谓的宽大政治,放松打压,向官僚阶层和知识分子阶层妥协,在一定程度上默许他们去获取私利。就像前面我们说的,从乾隆时期开始,腐败越来越严重,清朝的垮台也在所难免了。

更要命的是,雍正的思路虽然被抛弃了,可他创建的制度都被保留下来,秘密建储、养廉银、军机处等措施,使皇权得到了前所未有的加强。其实在清代初期,学者黄宗羲已经指出了君主制的危害,认为其专制就是在“敲剥天下之骨髓”,是榨取百姓利益的制度。他认为要遏制这种现象,可以通过增加大臣的权力、广泛吸收士人参加政治活动来实现,实际上是民主思想的萌芽。如果这类思想得以发展,且在康熙晚期官场腐败已经很严重的情况下,会不会使革命提前到来,很难说。但雍正以其超人的状态止住了这个趋势,把独裁专制提升到了新高度,并以所谓好皇帝的形象和他的惠民政策,让老百姓以为,靠着专制制度的自我调节,国家也能解决问题。

可是独裁专制本质上的落后,不会因为一个皇帝有善意而改变,它最终会把国家带到沟里面,并且将短痛变为长痛。近代中国最终不仅遭遇内忧,更同时面临外患,这个双重悲剧的结局就是证明。尽管这并非雍正所愿,但从长远的结果去看,他施行的确实是充满善意的恶意政治。这对今天世界各国的治理来说,非常有警示意义。

好了,我们再来简要回顾一下今天的内容。

首先,雍正在康熙末年诸多皇子夺取皇位的复杂争斗中杀出重围,对皇权所得来的不容易,以及维护独裁统治的必要性,有着更深刻的认识。同时,他希望自己的民生政策不会被官僚集团利用,造成对百姓的盘剥,因而试图通过极端独裁的方式,来保证政策执行。因此继位之后,他打击皇室宗亲中的对手,抑制臣子中的朋党,打击所有能对抗自己的力量,将中央决策权牢牢握在手中。他还利用密折和养廉银等制度,监控了地方官员,又掌握了政策的执行权,这是其他皇帝都未曾做到的事情。

他的本意是想利用独裁,将自己的惠民想法付诸实践,也确实取得了一定的效果,但独裁专制的本质与百姓的利益是矛盾的,并不因为他的想法而改变。因此在他死后,所谓的善意消失了,专制的恶却没有。并且由于他的举措,反而使皇权专制得到了加强,造成了此后政府对百姓变本加厉的伤害。因此,雍正施行的是一种充满善意的恶意政治,最终也导致了清朝不可挽回的覆亡结局。

撰稿:张玥 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.本书让雍正在日本受到重视,也对中国史学界研究雍正有启发。不过这本书也有它的问题,那就是篇幅短,对一些问题只表达观点,分析不足。

2.雍正的本意是想利用独裁,将自己的惠民想法付诸实践,但独裁专制的本质与百姓利益矛盾,因此,雍正施行的是一种充满善意的恶意政治。

2.独裁专制本质上的落后,不会因为一个皇帝有善意而改变,近代中国最终不仅遭遇内忧,更同时面临外患,这个双重悲剧的结局就是证明。