《隋唐帝国形成史论》 東西堂主解读

《隋唐帝国形成史论》| 東西堂主解读

关于作者

谷川道雄,日本历史学家,魏晋南北朝研究专家。京都大学名誉教授,京都学派的代表人物,也是该学派的第三代学者。他是日本中国史研究领域的领袖性学者,在六朝隋唐史方面,称得上是核心与旗帜。

关于本书

本书是作者解读隋唐帝国史的研究成果,也是理解隋唐历史的经典作品。主要以十六国和北朝政治史为具体内容,以隋唐帝国形成根据和历史本质为问题意识的实证之作。作者以严谨治学的学术化风格,梳理了整个隋唐帝国的起源和形成过程,结合大量的注释、印证,为读者深入了解隋唐帝国的具体形成过程,提供了很好的选择。

核心内容

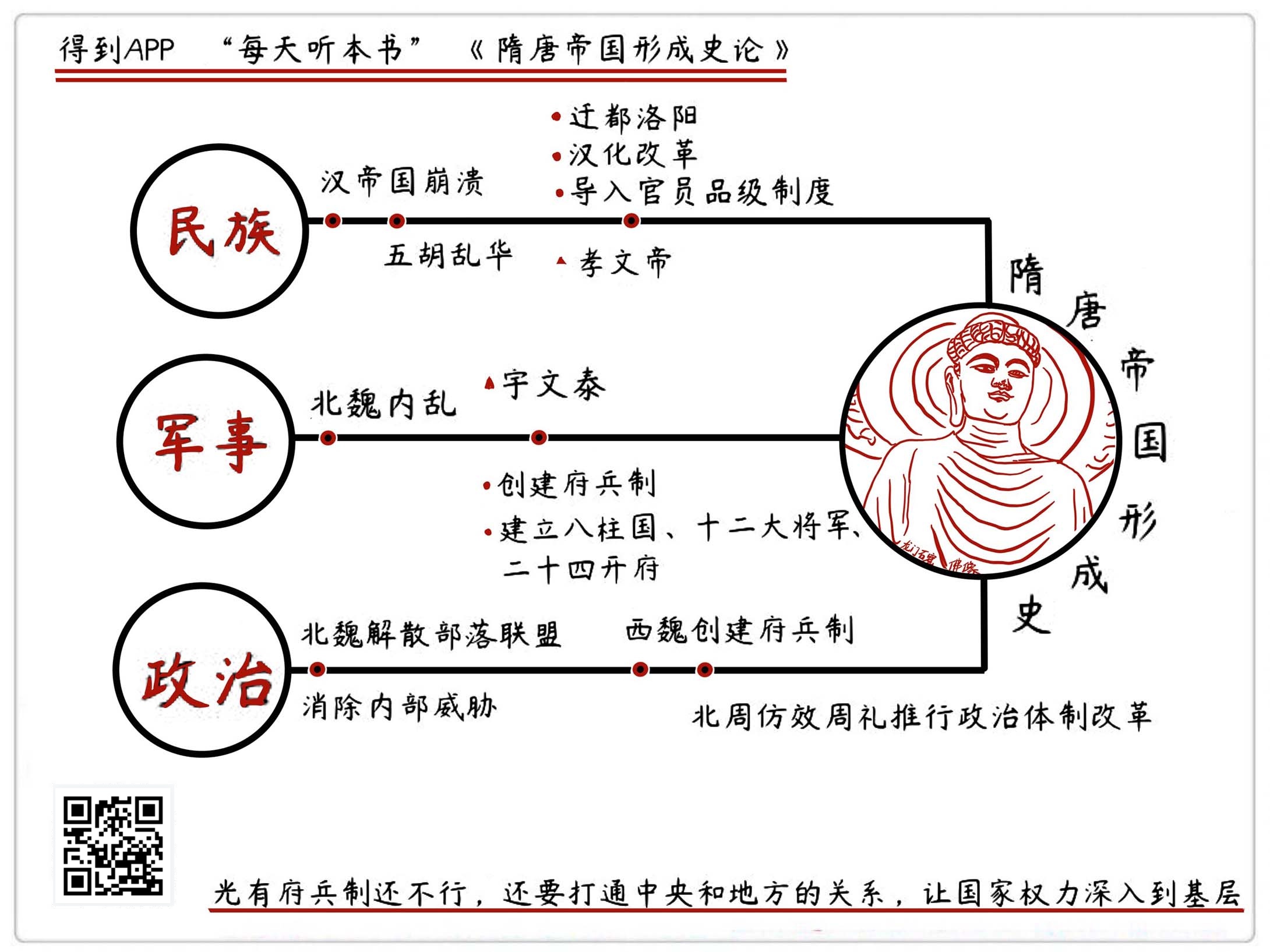

本书立足于前两代京都派学者的研究基础,以北方为第一视角,清晰梳理贯穿整个隋唐帝国形成过程的民族演变、军事演变和政治演变三条线索,深入研究隋唐帝国的起源和形成过程。

你好,欢迎每天听本书。今天讲的这本书叫做《隋唐帝国形成史论》,听到这书名,你可千万别误会,虽然它名字里有隋唐俩字,但这本书讲的恰恰不是我们常说的隋朝和后来的盛唐时代,而是它们的“前传”,也就是曾经称霸世界的隋唐帝国是怎么来的。

为什么会有人专门研究这段历史,研究它又有什么意义呢?说起来这里有个大背景和一个小气候。先说大背景。通常情况下,我们谈到中国古代的辉煌历史,经常会提到一个词叫做汉唐时代。这里的汉指的是汉帝国,唐指的就是隋唐帝国。在很多人的印象里,这两个帝国同样国力强盛、疆域辽阔。而汉唐时代这个词,也是说起来顺嘴、听起来顺耳,基本可以当作同一个时代。但实际上,从汉帝国到隋唐帝国之间并不是无缝衔接的。

举个形象的例子:如果把汉帝国比成一座雕梁画栋的宫殿,那公元3世纪初它的灭亡就像这座宫殿突然垮掉了。在尘土飞扬里轰隆一声,之前的柱子、梁柁、灰泥散了一地。人们在废墟上,用原来的材料混合着新材料,又重建了一座新宫殿。这座新宫殿就是6世纪末以后开始的隋唐帝国。总体看,从汉帝国到隋唐帝国不是细枝末节的小修小补,而是伤筋动骨的大改造。根本原因就在于游牧民族作为一支新生的强大力量,开始登上历史舞台。

这些游牧民族之前本来处在华夏文明之外,但汉帝国解体后,中国北方出现了大片的权力真空,于是他们乘虚而入,和华夏文明在政治、军事、文化领域发生了全方位的碰撞。这一碰就是三百多年,我们管这个阶段叫做五胡乱华和魏晋南北朝时期。别看这两个词听起来复杂,但概括成一句话就是:游牧民族和汉人开始了各占山头的地方割据。这些割据的小政权在相互攻伐和兼并的过程中,最终打造出了新的民族形态和政治形态,也就是我们常说的隋唐帝国。在这个大背景下,我们再说刚才提到的小气候。也就是这本《隋唐帝国形成史论》是怎么来的,它涉及的知识体系又是怎么演变的?

书的作者叫谷川道雄,是日本著名的汉学家。我们知道,日本和中国在历史上有着千丝万缕的联系,尤其是隋唐文化对日本的影响很大。比如日本的古都奈良,就是仿照当年唐朝的长安城修建的。因此对中国隋唐的历史,他们不可能不关注。

在日本的汉学界,一直有所谓的东京学派和京都学派之争。这两个名字来自两所老牌大学:东京大学和京都大学。其中东京学派受德国的影响比较大,研究方法更偏西方;京都学派则强调按照中国的视角理解中国,而不是一味照搬西方。在隋唐问题上,东京学派,也就是偏西方的一派认为:中国在宋朝以后才出现类似西方文艺复兴那样的社会变革,隋唐和之前的王朝没有本质区别。而京都学派则强调隋唐的特殊性,认为这是中国历史的大分野。

作者谷川道雄,正是京都学派的代表人物,也是这个学派的第三代学者。他生于1925年,求学时正赶上第二次世界大战刚结束。军国主义的破产像一桶冰水,把狂热的日本社会泼醒,也让日本史学界沉下心来重新审视中国历史。这本《隋唐帝国形成史论》就是在这样的小气候下对隋唐史的纵深研究,本书在前两代京都派学者的研究基础上,把视野向前拓展到了隋唐的起源和形成问题。

为什么会有这种拓展呢?谷川道雄在一次接受采访的时候曾经说过这样一段话。他说:做研究遇到难题就好比人在深山迷路,最好的办法就是回到原点重新出发。正是因为谷川道雄看到了当时学界在研究隋唐史的时候,很多问题的产生并不在隋唐本身,而是扎根在之前的魏晋南北朝,所以,他才对这段历史给予了特别的关注。换句话说,这三百多年是连接汉和隋唐两大帝国的桥梁。把这段历史搞懂,也就相当于打通了中国早期历史的任督二脉。

值得一提的是,这本书最早由东京筑摩书房在1971年出版。出版后的二十多年间,谷川道雄又进行了反思,对自己的理论做了修正。在1998年这本书再版之际,他做了很多增补。这些增补的内容几乎占到了原书的五分之一。除此以外,还有大量的注释、引证,也就是我们常说的每一页底下的小字部分,也是本书的特色之一。这体现出作者严谨治学的作风。总的来说,这本书的风格非常学术化。在下面的讲解中,我们尽量用通俗的语言说给你听。

为了更好地理解这段历史的起承转合,我们梳理了贯穿整个隋唐帝国形成过程的民族演变、军事演变和政治演变三条线索,来给你讲一讲谷川道雄眼中的隋唐帝国,到底是怎么形成的,下面我们逐条来说。

先来看隋唐帝国形成的民族演变脉络。五胡乱华时期,胡汉民族矛盾尖锐。北魏孝文帝通过迁都洛阳,推行汉化改革,导入官员品级制度等措施,削弱了单纯民族因素的影响,为隋唐帝国的形成奠定了民族基础。

先谈个和这条线索相关的旅游小贴士。中国有两座著名的佛教石窟,山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。如果你去这两个石窟游览的话,一定要关注一下它们在造像风格上的区别。云冈石窟的佛像通常斜披袈裟,也就是一只胳膊露在外边;龙门石窟的佛像则大多宽袍大袖,把整个上身都罩起来。别看就这点小区别,它们代表的含义可完全不同。说白了,大同的云冈石窟体现的是早期游牧民族的风格;洛阳的龙门石窟佛像的宽袍大袖是汉族士大夫的特征。按理说,这两座石窟的始建年代都是隋唐之前的北魏,为什么会出现这么大的风格变化呢?这就要归结到一个人了,他就是北魏孝文帝拓跋宏。也正是因为他在位期间推行了汉化改革,才促使了佛教造像从游牧民族风格向汉风的转变。

关于北魏孝文帝拓跋宏的汉化改革你可能听说过,也可能知道北魏这个政权是游牧民族鲜卑人建立的。对于孝文帝为什么要推行汉化改革,常见的解释是:向汉族的先进文化学习。这一点没错,但只是表面原因。实际上,这背后还有更深刻的社会动因。最根本的就是:不汉化不行了。像我们一开始讲的,汉帝国崩溃以后,整个中国北方出现了大片权力真空。之前那些游牧民族本来是处在强权控制下的。现在这个强权没了,游牧民族就纷纷登上了历史舞台。这个阶段就是所谓的五胡乱华时期。这里的胡字,是当时汉人对游牧民族的称呼。五胡指的是匈奴、鲜卑、羯、羌、氐这五个大的游牧民族。他们先后在北方建立了很多割据政权。

这些政权的名字五花八门,但总的来说,他们都要面对一个共同的问题,就是如何跟汉人共存。道理再简单不过:游牧民族人少,汉族人多,以少数人统治多数人,政权终归是不稳定的。比如这些游牧民族政权里就有个羯族人建立的后赵政权。在一次战役中,后赵的军队俘虏了一名汉族将领。后赵的皇帝就把这名将领12岁的儿子冉闵,收为自己的养孙。冉闵很讨老皇帝的喜欢,老皇帝也真把冉闵按亲孙子那样培养。但他忘了一点:12岁的孩子已经懂事了。冉闵长大成人以后,成了后赵的一员猛将,但毕竟民族隔阂还在,在权力争夺中他起兵造反,把皇帝的后代斩尽杀绝。而国内的汉人也纷纷响应,结果几十万羯族人被杀。很显然,这么大规模的暴乱哪是冉闵一个人的事?它体现的是整个胡汉民族的对立。

像这样的事,在五胡乱华时期是很常见的。正因为有了这些前车之鉴,后来建立起的北魏才坚定地推行汉化政策。从这个角度看,孝文帝的汉化改革,远不是学习汉族先进文化那么简单。往大了说这是个生存问题。因为北魏的鲜卑人就那么点人,汉人却是汪洋大海,不向汉文化靠拢,就可能重蹈后赵灭亡的覆辙;往小了说,也是个发展问题,毕竟谁也不想偏安一隅做个草头王,他还是想做大做强,名垂史册。

所以在北魏孝文帝拓跋宏任内的一项重大举措就是迁都。也就是从之前的山西大同,迁到河南洛阳。如果我们打开地图就可以看到,洛阳在大同的正南,相距700多公里。今天可能不算什么,但在当年可是个大工程。洛阳是什么地方?是过去东汉的首都,汉文化的核心地带。迁到这里,就意味着整个北魏鲜卑政权的气质都要发生重大改变。你看,北魏原来的国都平城,也就是今天的山西大同,当年还处在塞外的蛮荒之地。而洛阳早在汉朝就已经是上百万人口的城市了。这一迁都,相当于国家的首脑和办事机构都要迁到城里去。作为游牧民族出身的鲜卑人能不能适应,还是个问题。

正因为如此,北魏的朝廷里很多文臣武将都抵制迁都。这就体现出孝文帝作为一位杰出政治家的雄才大略了。他先是在朝堂上跟大家说要南征,用敲山震虎的方式驳斥了反对意见,展示了一定要南征的决心。在“假南征,真迁都”的计划开始以后,大军走到洛阳正赶上连阴雨。很多鲜卑贵族打起了退堂鼓。孝文帝抓住这个时机跟大家说:南征的计划已经发布出去了,如果半途而废岂不让人笑话?既然各位都不想继续南征,那我们就索性在洛阳定都吧。

就这样,本来有可能引发政治地震的迁都问题,就在孝文帝曲线救国的策略下被巧妙地解决了。随着首都的南迁,汉化改革得到了进一步的推进。孝文帝带头把自己皇族的姓氏拓跋,改成了元,并且提倡尊孔子、说汉语,按照汉人的礼仪生活。像刚才说的,为什么洛阳龙门石窟佛像的衣着更像汉族的士大夫?因为这个石窟,就是在孝文帝迁都洛阳前后修建的。除了这些形式上的改变,他还进一步取消了很多之前专门为鲜卑人设立的官职,有意导入了和中原王朝类似的官员品级制度。也就是说,在考察官员的时候尽量不以民族出身,而是以品行和政绩论。这就变相削弱了民族出身因素在北魏的影响。

值得注意的一个细节是:这本书里,作者已经开始把北魏称作统一帝国了。因为在孝文帝生活的年代,游牧民族的兼并接近尾声,北魏已经是当时北方最大的游牧民族政权。他的这些改革措施就像在中国北方开辟了一块试验田。在试验田上积累的所有经验,都为隋唐统一全国做了准备。回到开始那个比喻,如果把汉帝国到隋唐帝国的转变,比成一座宫殿垮掉之后的重建,那北魏孝文帝改革推动的民族融合,就相当于奠定了新宫殿的基石。

这就是我们讲的第一条线索:隋唐帝国形成的民族演变脉络。汉帝国崩溃以后,游牧民族登上历史舞台,建立割据政权,形成了五胡乱华的局面。五胡乱华的初期,胡汉民族矛盾尖锐。北魏孝文帝通过迁都洛阳,推行汉化改革,导入官员品级制度等措施,改变了以民族出身论官职的局面,为隋唐帝国的形成奠定了民族基础。

下面来看隋唐帝国形成的军事演变脉络。宇文泰创建府兵制,让国家权力深入到基层,为统一国家的形成创造了有利条件。

谷川道雄在1971年第一次出版这部《隋唐帝国形成史论》的时候,府兵制的内容还没有写进书里。但在后续二十多年的研究中,他越来越发现府兵制对塑造统一隋唐帝国的重要性,所以在1998年这部书再版的时候,他花了很大笔墨把这部分内容用补编的形式加了进来。别看是补充的编目,但它的重要性却丝毫不亚于第一版的主体部分。

那什么是府兵制呢?它是指南北朝时期创建的一种兵役制度。在这种兵役制度下,老百姓平时在家务农,打仗的时候拿起武器上战场。简单说,是一种兵农合一的制度。兵农合一的做法在东西方古代都曾经出现过,一般在战乱的年代比较常见。比如西方的拜占庭帝国在长达几百年的时间里,面对阿拉伯和斯拉夫人的入侵,就曾经建立过类似的制度。但问题是:拜占庭帝国在这种制度下走向了军事分裂,中国却在南北朝之后形成了统一的隋唐帝国。这是为什么呢?最根本的,这种制度不是单纯的兵农合一这么简单,它还要求在上层的领导体制方面加强管理。归根到底,府兵制的精髓就在一个“府”字。政府的府,指的是当时主管军事、操练军队、训练老百姓打仗的军府。

军府是个统称,它不是一个机构,而是自下而上的层级化组织体系。创建这套体系的人叫宇文泰。他把零散分布在民间的武装力量进行整合,形成了一套军事领导体制。宇文泰为什么要创建这套体制呢?简单说就是形势所迫。弄清这个形势的根源,还要回到北魏孝文帝的改革。刚才说了,孝文帝改革的重要指导思想就是汉化。为了汉化他甚至把首都迁到了洛阳。但问题是,北魏是尚武的鲜卑人政权。迁都以后,一部分鲜卑人汉化成了儒家士大夫,待遇和社会地位远比在北方老家的那些武将还高,这就引起很多鲜卑军事贵族的不满。

结果在孝文帝死后,北魏内部就发生了大动乱。这场动乱过后,北魏分裂为东魏和西魏两个政权,相互对峙。创建府兵制的宇文泰就是当时西魏的权臣。在和东魏的对峙中,西魏并不占优势,甚至在一次重要的战役中,宇文泰本人都差点让人抓了俘虏。于是他痛定思痛,决心开展军事改革。这种军事改革的核心思想,就是把民间的力量发动起来。也就是说,让老百姓平时种田,打仗的时候拿起武器上战场。它解决的实际上是一个兵源的问题。毕竟在一个社会里,再怎么招募职业军人,也不如老百姓人多。把底层的人调动起来,就相当于发动了一场广泛的群众战争。同时,既然都是拿起武器上战场,共同面对外敌,鲜卑人和汉人的界限也慢慢变得模糊了,这也变相解决了民族隔阂的问题,可以说是一举两得的。那么底层的兵源问题解决了,军队的专业化怎么处理呢?

老百姓不仅平时要训练,真打起仗来也得有人带领吧?这就是宇文泰军事改革的另一个重点:军队的领导体制。他先采用过去鲜卑部落的传统,设置了一个叫八柱国的体系。柱就是柱子的柱,用来比喻国家栋梁,指当时西魏的八家军事贵族。这八家贵族除了宇文泰本人和另外一家只挂虚名的皇室,算下来真正带兵的只有六柱国,他们位于政权的顶层。宇文泰让这六柱国,每一柱国下面设两个大将军;每个大将军再管两个开府。所谓开府是地方军事机构的一种,到这一级已经非常基层化了。所以6乘2再乘2,这么算下来,就是一套六柱国、十二大将军、二十四开府的体系。这套体系最大的特点就是层级化,它上面通到政权的高层,下面可以一直扎到民间。

别小看这种上通下达的关系,它可是后来隋唐帝国形成的关键因素。用刚才盖宫殿的例子类比,如果民族融合是宫殿基石的话,府兵制就是支撑这座宫殿的骨架结构。对此,作者谷川道雄也说,府兵制的本质是一种国家权力深入到基层的表现。没有这种深入,之前零散的地方势力是不可能统一起来的。比如我们后来知道的隋、唐两朝的开国皇帝,隋文帝杨坚和唐高祖李渊,都是从这个体系里出来的。这两个王朝的皇室都同属于一个军事贵族集团,并且他们还是亲戚关系。之所以他们能够脱颖而出,建立统一的隋唐帝国,就在于府兵制已经把国家基层、中层的权力脉络梳理好了,他们要做的只是高层的变革。

这就是我们讲的第二条线索:隋唐帝国形成的军事演变脉络。宇文泰创建府兵制,让国家权力深入到基层,为统一国家的形成创造了有利条件。北魏孝文帝改革引发了鲜卑军事贵族的不满,在内乱之后北魏分裂为东魏和西魏。为弥补对峙中的劣势,西魏的权臣宇文泰创建府兵制,发动民间力量,建立了八柱国、十二大将军、二十四开府的军事管理体制,打通了中央和地方的关系。

最后来看隋唐帝国形成的政治演变脉络。北魏解散部落联盟,消除了内部威胁。西魏创建府兵制,打通了中央和地方的关系。北周仿效周礼推行政治体制改革,确立政权内部的等级秩序,为皇权的重新树立创造了成熟的条件。

在研究隋唐帝国形成前的政治演变过程中,谷川道雄特别注意到了一个细节,那就是:天王的称号。所谓天王是说,在五胡乱华和南北朝早期,很多游牧民族政权首领的称呼既不是皇帝,也不是某某王,而是另辟蹊径地叫做天王。比如刚才说的收养冉闵的那个后赵皇帝,他一开始并不叫做皇帝,而是自称赵王,随后是赵天王,最后才自称大赵皇帝。一个简单的称号为什么要这么折腾呢?这背后首先是个法统问题。我们知道,秦汉时期国家的统治者称作皇帝。这两个字不仅代表权力,还代表政权的合法性,也就是人们常说的法统。汉帝国崩溃以后,法统虽然形式上过渡到了晋朝,但很多时候能管到的范围大多在南方,而北方的实际控制者则是那些游牧民族政权。

那么问题来了:既然北方游牧政权手握实权,他们为什么不自己称皇帝呢?除了刚才说的法统问题,这里还有个游牧民族的传统。当时北方的游牧政权,大多是以部落联盟的形式存在的。部落间有着原始的平等传统。即便某个部落实力强大,也还是要尽力拉拢联盟中的其他部落。这本质上是一种制衡机制。在这种机制下,称王没问题,但如果想当皇帝,彻底凌驾在其他部落之上,就会遭到抵制。因此,在皇帝的称号没法一步到位,单独的某某王又不能凸显自己尊贵地位的情况下,有野心的游牧政权首领通常就会用天王这样的称号作为过渡。

虽然这只是谷川道雄观察到的一个小细节,却反映出当时的现实情况。如果缺乏必要的等级秩序,皇权是没法产生的,而皇权的产生又是酝酿统一帝国的必要条件。这就像盖宫殿那个比喻里最后的封顶步骤,只有屋顶封上了,也就是皇权站住脚了,帝国才可以真正称为帝国。要解决这个问题,必须建立等级秩序。

率先迈出这一步的是北魏。早在孝文帝改革的几十年前,北魏的创建者就开始解散部落联盟,剥夺中小部落首领的军权,这就相当于减少了政权内部的威胁。到了刚才说的西魏的宇文泰,又把之前分散的武装力量,整合成了自上而下的府兵制,打通了国家权力和基层的关系,让中央可以管到地方。而到了北周,则开始了一场以恢复周礼为名义的政治体制改革。

这场政治体制改革,具体说,就是以周礼为原则设立官员的等级制度。等级比较好理解,什么是周礼的原则呢?这个问题说起来比较复杂,足够单独写一篇论文。我们简单理解,就是强调政权体系里的尊卑秩序,明确君主统辖臣子是天经地义的。按照这个原则,北周制定了详细的官员等级制度,把皇权摆在首位。北周这个政权非常特殊,它承接了之前民族融合、府兵制等等一系列的改革成果,现在又进行了政治体制改革,可以说大一统的条件已经成熟。

谷川道雄在谈到这段历史的时候,做了一个形象的比喻。他说,隋唐帝国的兴起,就像地质学上的造山运动,你看着那高高的山峰从地面凸起,但实际上在地壳下已经经过漫长的酝酿了。真正被后世称作隋唐帝国的发端,经过长期积累后,就在北周末年开始了。公元580年,北周的老皇帝去世,管理国家的只是7岁的小皇帝。当时掌握实权的杨坚,趁机把控了北周的军政大权,并在第二年逼小皇帝退位,用一套合理合法的禅让手续取得了皇位。因为杨坚的祖上曾经被封为随国公,所以他建立政权后的国号也被称作隋。需要注意的是,杨坚祖上的随国公是随便、随从的那个随。在汉语里,有走的意思。杨坚觉得这个字不吉利,所以就把它改成了我们现在见到的隋朝的隋。

在这之后,杨坚向北击败突厥,向南灭掉残存的西梁和南陈的政权,最终统一了全国。至于再之后唐朝对隋朝的取代,像我们刚才讲过的,这两个王朝皇室同属一个军事贵族集团,又是亲戚关系,也可以理解为同一个集团内部不同家族的更替,本质上是一体的。无论如何,在汉帝国崩溃以后,经过三百多年的乱世,隋朝和唐朝又以统一帝国的面貌出现了。也就是我们说的隋唐帝国。

我们来回顾下第三条线索:隋唐帝国形成的政治演变脉络。早期的游牧政权存在原始的平等传统。北魏通过解散部落联盟,消除了内部威胁。西魏创建府兵制,打通了中央和地方的关系。北周仿效周礼推行政治体制改革,确立了政权内部的等级秩序,为皇权的重新树立创造了成熟的条件。隋朝的开国皇帝杨坚从北周内部通过夺权崛起,唐朝对隋朝的取代是同一军事集团内部的更替。经过汉帝国崩溃后三百多年的乱世,统一的隋唐帝国就此形成。

这本书就讲到这里,来回顾一下这期音频的内容,我们总共讲了三条线索。

第一条线索:隋唐帝国形成的民族演变脉络。汉帝国崩溃以后,游牧民族登上历史舞台,建立割据政权,形成了五胡乱华的局面。五胡乱华的初期,胡汉民族矛盾尖锐。北魏孝文帝通过迁都洛阳,推行汉化改革,导入官员品级制度等措施,改变了以民族出身论官职的局面,为隋唐帝国的形成奠定了民族基础。

第二条线索:隋唐帝国形成的军事演变脉络。宇文泰创建府兵制,让国家权力深入到基层,为统一国家的形成创造了有利条件。北魏孝文帝改革引发了鲜卑军事贵族的不满,在内乱之后北魏分裂为东魏和西魏。为弥补对峙中的劣势,西魏的权臣宇文泰创建府兵制,发动民间力量,建立了八柱国、十二大将军、二十四开府的军事管理体制,打通了中央和地方的关系。

第三条线索:隋唐帝国形成的政治演变脉络。早期的游牧政权存在原始的平等传统。北魏通过解散部落联盟,消除了内部威胁。西魏创建府兵制,打通了中央和地方的关系。北周仿效周礼推行政治体制改革,确立了政权内部的等级秩序,为皇权的重新树立创造了成熟的条件。隋朝的开国皇帝杨坚从北周内部通过夺权崛起,唐朝对隋朝的取代是同一军事集团内部的更替。经过汉帝国崩溃后三百多年的乱世,统一的隋唐帝国就此形成。

这本《隋唐帝国形成史论》就讲到这里。总的看来,谷川道雄在论述隋唐统一帝国形成过程中,是以北方为第一视角的。毕竟在这片区域,民族矛盾、文化冲突最尖锐,但这也造成了另外一个问题,那就是对传统汉文化这一脉的忽视。我们知道,在五胡乱华以后,很多中原士族都迁徙到了南方,史学上管这段历史叫做衣冠南渡。

衣冠南渡后,南方先后形成宋、齐、梁、陈等不同政权,他们和本地文化结合,衍生出新的文化形态,这些也同样是隋唐帝国形成不可忽视的因素,但在这本书里却很少提及,不能不说是个遗憾。无论如何,对某段历史形成原因的探讨总有不同角度。我们姑且把这本书的分析当作一种有益补充,至少当我们再重新审视隋唐这段历史的时候,也多了一种新的视角。

撰稿:東西堂主 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.五胡乱华时期,胡汉民族矛盾尖锐。北魏孝文帝通过迁都洛阳,推行汉化改革,导入官员品级制度等措施,削弱了单纯民族因素的影响,为隋唐帝国形成奠定民族基础。

2.西魏权臣宇文泰创建府兵制,让国家权力深入到基层,为统一国家的形成创造了有利条件。

3.北魏解散部落联盟,消除内部威胁。西魏创建府兵制,打通了中央和地方的关系。北周仿效周礼推行政治体制改革,确立政权内部的等级秩序,为皇权的重新树立创造成熟条件。