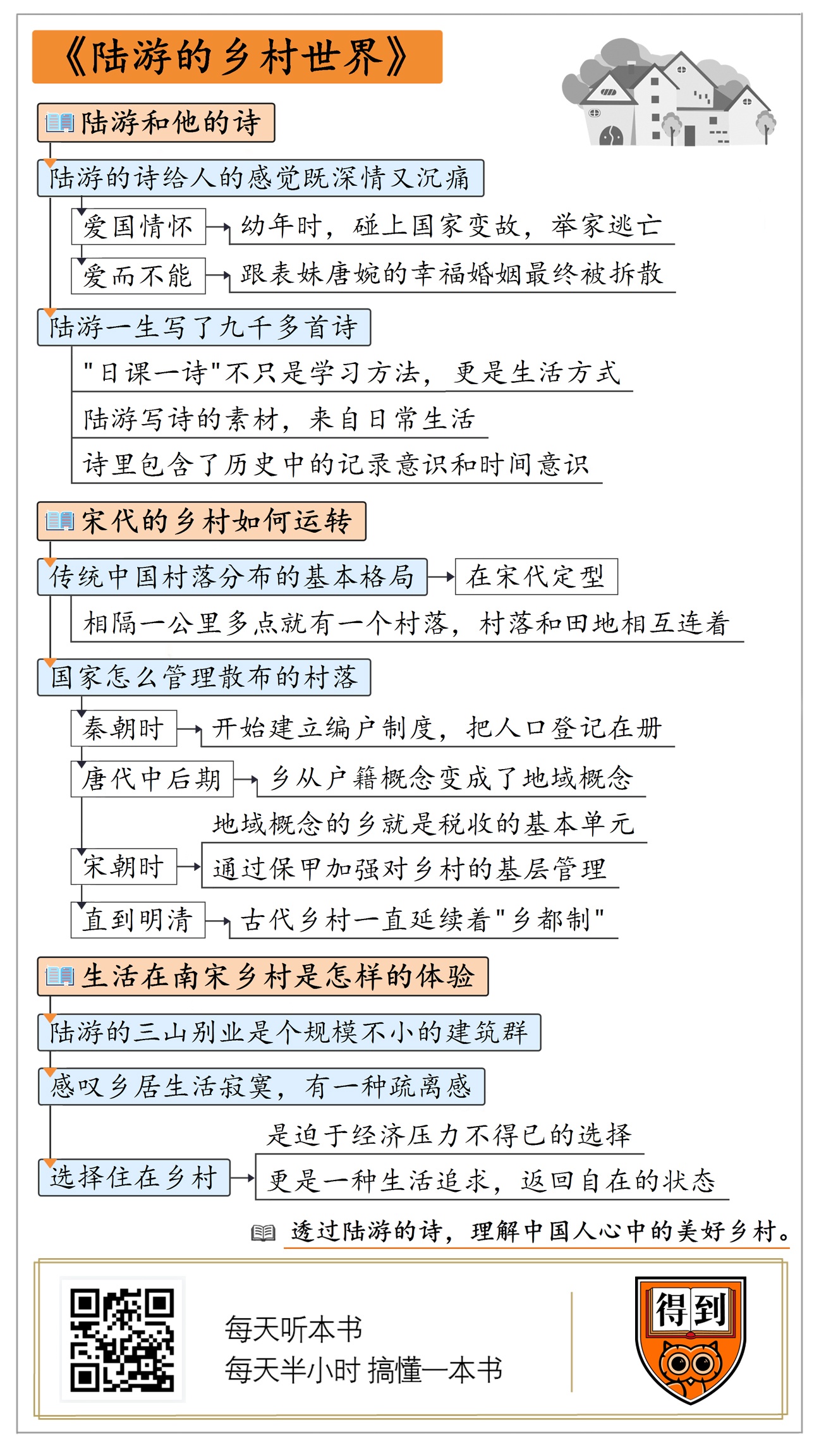

《陆游的乡村世界》 刘玄解读

《陆游的乡村世界》| 刘玄解读

关于作者

作者包伟民是宋史研究专家,中国人民大学历史学院教授。兼任中国宋史研究会会长。研究工作集中在宋代史、中国古代经济史及近代东南区域史研究等方面。出版著作有《江南市镇及其近代命运》《宋代地方财政史研究》《传统国家与社会:960-1279年》。

关于本书

《陆游的乡村世界》利用陆游的诗篇为主要资料,来展示南宋时期浙东的乡村社会。主要介绍三方面内容:第一,浙东乡村一个中上水平乡居寓公的生活范本;第二,士人在乡村的社会角色的某些侧面;第三,由陆游所感知与描述的当时农村基层社会的一些基本生活场景。作者努力深入观察诗中的生活细节,从中发现更多历史真相。

核心内容

1.介绍陆游,以及他诗歌的历史意义和文学意义。

2.跟随陆游走进南宋的乡村,看看它是怎么运转的。

3.在南宋乡村,人们是怎样生活的?为什么这样生活?

你好,欢迎每天听本书。今天我们要讲的书,名字叫《陆游的乡村世界》。

一开始,我想先给你念一首诗:“漠漠春寒罢对棋,霏霏春雨却催诗,梅花一树映疏竹,茅屋三间围短篱。”这是陆游写的一首诗,名叫《初春》。我们来想象一下诗里描绘的画面:某年初春,天还有点冷,陆游在自家院子里下棋,外面下着小雨,他落一下最后一枚棋子,抬起头,看到篱笆外,梅花开了,和绿竹交相辉映,忍不住诗兴大发,赋诗一首。

这样的日子,是不是还挺让人向往的?但是,仔细想想,这种向往其实有点奇怪。

你看,陆游生活的时代,距离我们有八九百年了,社会环境、人们的生活方式都有很大变化,我们对美好事物的憧憬、期待,都在变。但是,唯独大家对美好乡村生活的想象,几乎没怎么变。几百年前的人对乡村生活的细微感受,我们也一点都不觉得隔膜。

为什么会这样呢?为什么我们和古人对乡村生活都有一套统一的想象模板呢?它就像一串精神代码,被写进了我们的文化传统。那么,这串精神代码,是谁写的?又是怎么写的?

今天要说的这本书,回答的就是这些问题。作者认为,我们得回到宋诗里去找答案。

为什么一定是宋诗呢?因为就在宋代,发生了两件事。

第一件事,是乡村模式的定型。中国的乡村,尤其是江南的乡村,在宋代发展得差不多了,它的社会结构、经济模式都基本成型。

第二件事,是有关乡村的文化想象定型。主导这件事的,主要是宋代的文人。当时,很多文人不做官的时候,会生活在乡村,他们用诗来描绘自己的日常生活,我们印象里渔樵耕读、田园牧歌的乡村,就是在他们的诗中定型,成为一种共同的文化想象。

这个结论是怎么得出的呢?这本书的作者认为,要想弄清来龙去脉,陆游的诗是一个不容忽视的线索。换句话说,读懂了陆游的乡村世界,你就读懂了中国人对乡村的文化想象。

这本书的作者包伟民,是中国人民大学教授、宋史学会会长,是国内宋史研究领域的著名学者。不过,包伟民写这本书并没有按照传统史学研究的范式,宏观地谈宋代乡村的社会结构、经济制度等等问题,而是从诗人陆游的一首首诗出发,去观看南宋乡村的生活画卷。我觉得,他这样写有两个好处,一是诗中有细微的历史信息,可以回答很多具体的问题;另一个好处,是把历史和文学这两种视角结合起来,因为想象和现实,就像一组双螺旋,共同构成了那个时代的文化基因。

我今天的讲述,会分成三个部分。首先,简单介绍一下陆游,以及他诗歌的历史意义和文学意义。第二部分,我们就跟随陆游走进南宋的乡村,看看它是怎么运转的。第三部分,我们来看看在南宋乡村,人们是怎样生活的?为什么这样生活?

第一部分,为什么作者要选陆游做我们的导游呢?

1125年,陆游的父亲陆宰接到诏令,要回到当时的首都开封向朝廷述职。他们一家从水路回京,结果刚到半路,陆宰的夫人在船上生下孩子,他们就给这个孩子取名叫陆游。陆游后来为自己的出生写过一首诗,他在诗里感慨道:“宣和七年冬十月,犹是中原无事时。”这句话看似平淡,了解宋代历史的人,自然能感受到其中蕴含的无奈和悲痛。宣和七年十月,是陆游出生的时间,也是金兵开始攻打北宋的时候。之后不到两年,也就是1127年3月,就发生了靖康之变,北宋灭亡,那时候陆游两岁。陆家是江南望族,碰上国家变故,只好举家逃亡到南方。直到南宋建立,他们才回到山阴老家,也就是今天的绍兴。我们常说陆游的诗有爱国情怀,就跟他幼年的经历有关。

关于陆游,还有一件事经常有人提起,就是他跟表妹唐婉的婚事。这是中国历史上一段著名的爱情悲剧,故事你应该很熟悉了。陆游十九岁和唐婉结婚,婚姻很幸福,结果陆游的母亲不喜欢唐婉,拆散了他们。多年之后,两人偶然相见,陆游写下那首著名的《钗头凤》,短短几行诗句,写出了爱而不能的怅惘无奈。

这两件事,构成了我们对陆游的大体认识,你会感觉他既深情,又沉痛。他的诗集也大多都是这类作品。但是,深情和沉痛只能作为陆游的一个侧面,真实的陆游,要立体而且复杂得多。作者选择陆游当导游,也正是因为陆游的立体和复杂,而且,陆游写了足够多的诗,来展现自己丰富的内心世界。

陆游一生写了九千多首诗,什么概念?假如按一天一首,节假日不休,也要写上将近30年。七十二册的《全宋诗》,收录了九千多位诗人的作品,光陆游一个人的诗就占了快三册。所以有人说,陆游写诗就像写日记,有事没事都要写一首。有的诗干脆连名字都有,就叫《二月四日作》《四月一日作》《九月十日作》。

他这样坚持每天写诗,其实是在实践唐代开始的一种学诗的传统,叫“日课一诗”。唐代大诗人元稹就是这样学诗的。到了北宋,诗人梅尧臣也非常推崇“日课一诗”,还总结了一套方法论,强调学诗就要天天写,而且要不断追求新花样。当时的很多诗人,比如黄庭坚、苏轼都很赞同他的观点。

陆游比这几位诗人晚出生几年,自然也会受这个观点影响。而且,从诗的数量来看,他其实是把“日课一诗”坚持得最好的一个,这可不容易。古人说,情动于中而形于言,写诗需要对生活有强烈的情绪或者独到的感悟。把每天写诗变成一种任务,相当于倒逼自己时刻用诗的眼光体察生活,主动寻找情绪和感悟。对陆游来说,“日课一诗”不只是一种学习方法,更成了一种生活方式。

陆游写诗的素材,就来自日常生活。陆游仕途不算顺利,一生在朝当官的时候少,赋闲在家的时候多。他三十多岁才当上一个小官,直到八十六岁逝世,这五十二年里,真正在任上的时间不过二十二年,剩下的三十年都是赋闲在家。

陆游平日要么在家读书,要么就是到附近的村子里逛。他说自己是“耳目康宁手足轻,村墟草市遍经行”,身体不错,所以把附近的乡村都跑遍了。他有很多诗描写的就是这样的生活。他用一种近乎白描的方式,勾勒乡村生活的日常,田园景色、风土人情、闲情逸致、生活场景,当然,还有人生感触。比如他那首很有名的《游山西村》,第一句是:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”。意思是, 这一年的冬日收成不好,农民家里自酿的酒品质就不太好,不过丰年就不会这样,他们会有丰富的菜肴招待客人。这句话写的就是他看到的乡村生活场景和由此引发的感触。对陆游来说,生活中到处都是写诗的素材,所谓“村村皆画本,处处有诗材”。

陆游估计没有想到,几百年后,当学者想要研究宋代乡村的时候,他的诗居然成了珍贵的历史素材。作者包伟民说,他研究宋代乡村,一直苦于找不到具体材料,很多问题都只能泛泛而谈,让他觉得很沮丧。后来,他想到可以利用宋代的田园诗,尤其是陆游的诗来做研究。这真的是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。你想想,“日课一诗”是把诗日记化,所以陆游的诗大多都能找到准确的创作时间和创作地点。这样,诗里就包含了历史中的记录意识和时间意识,我们自然就可以把诗作为一种综合的历史素材来看。而且,陆游的诗数量够多,是一个足够大的素材库。

所以,包伟民说:陆游是我们了解宋代乡村最好的导游。追寻他的视角,我们不仅可以观察南宋的乡村社会,还能了解中国当代乡村的源头。

下面,就进入解读的第二部分,我们到宋代的乡村游历一番,看看当时的乡村是如何运转的。

前面提到,陆游一生大部分时间都住在山阴老家。山阴在今天的绍兴附近。这里是钱塘江南岸最早开发的地区,也南宋最发达的地区之一。

在古代,衡量一个地区是不是发达,有一个重要的标志就是人口。汉代以前,这里还属于蛮荒地区。东汉的时候,一个叫马臻的人来这里当官,建成了古代江南地区规模最大的一个水利工程,就是历史上著名的鉴湖。鉴湖为农业发展提供了保障,有了这个好基础,又经过几百年的继续开发,到了陆游的时代,这里人口越来越多。

传统农业社会,为了方便生活,农户会三五相邻,聚居在一起,形成村落。南宋的时候,人口多了,村落也就更密集。陆游能够经常到附近的乡村游玩,就是因为隔壁村离得不远。他经常到东边的一个小村散步,据学者考证,这个东村跟他家相聚不到两公里,所以他才能够“信脚村墟路,归来日未西”。兴致好的话,陆游也会泛舟或者骑驴到更远的村子游玩。当然,他口中的“远村”,也不过五公里左右的距离。你看,根据陆游的游玩路线,我们就能知道在他家五公里范围内,有大大小小好几个村落,差不多相隔一公里多点就有一个,真的是村落连着田地,田地连着村落。这就是传统中国村落分布的基本格局,这个格局大约就是在宋代定型的。

这些星罗棋布的村落,散布在乡野,国家要怎么管理它们呢?在古代中国,国家管理基层的老百姓,有两种思路:一种按地域;另一种是按人头。如果是地广人稀,土地不缺,劳动力稀缺,国家就会优先控制劳动人口,这样才能确保税收和徭役,所以秦朝开始建立了编户制度,就是要把人口登记在册,所谓普天之下,谁不编户。

编户要怎么编呢?这就要说到另一种制度,叫乡里制度。简单来说,乡里制度就是把一群人划成一堆,再分成乡和里两个级别。比如唐朝,是百户为一里,五里为一乡。到了唐代中后期,由于土地兼并,农民逃亡,人口增多,土地稀缺等等原因,旧的乡里制度维持不下去了。这时候,乡这个概念就发生了变化,从一个户籍概念,变成了一个地域概念。过去,某某乡指的是几百口人,而这个时候,就成了某个地区,某个村落的名字。

我们知道,国家统计人口土地,有一个重要的目的是收税。宋朝的时候,成为地域概念的乡就是税收的基本单元。那时候,不管人口数量多少,有没有变化,每个乡要交的税是固定的,乡和乡之间就有了更明确的地域界限。这样一来,乡就完全地域化了。同时,为了交税方便,很多乡会合并。在唐代,陆游老家附近有二十六个乡,到了南宋,就只剩下十四个了。而且,直到清朝末年,这个数字都没有太大变化。所以说,古代中国的乡村,是在南宋的时候定型的。

我们刚才说了,乡不再是户籍概念,成了地域概念和税收单元,那乡里的人要怎么管呢?宋神宗的时候,为了加强对乡村的基层管理,国家开始推行一种新的管人制度,叫保甲制。保甲制把乡里的人重新编排,一保十户,是一个基本单元;五十户是一个大保,会设一个大保长当头目。农闲的时候,保长们就集合起来军训,还要负责巡查、维持治安。这些保长,虽然不是科举出身的官员,但是也是国家行政体系的一部分。在陆游的诗里,对保长和县吏并不太作区分,因为在他眼里,这些保长就是官吏,是官府在乡村的权力代理人。到了几百年后的小说《白鹿原》里,依然是这样。

我们来简单总结一下,在陆游的时代,乡成了一个地域概念,也是征收赋税的基本单元;乡里的人,通过保甲制来组织管理,这样的制度统称为“乡都制”。从宋代开始,一直到明清,古代乡村一直延续着这样的制度。

在这样的乡村里生活,人们跟外部世界的联系是很有限的,很多农户甚至一生都不知道官府是什么样,他们社交圈子基本就是家里的亲戚、隔壁的邻居。陆游经常到周边的村里去玩,他会说某个村是“耕犁无易业,邻曲有通婚”。姑娘和隔壁的小伙结婚,祖祖辈辈干着同样的农活。相比外面的世界风云变化,乡村就是一个不变的世界。

在这样一个稳定不变的乡村世界,一种新的社会力量开始形成,就是明清时期的平民型宗族。我们一般说的宗族,指的是基于血缘形成的大家族。这么说当然也没错,但是不够准确,在中国历史上宗族的发展有一个前后演变的过程。宋代以前,宗族基本就可以等于贵族。最典型的就是魏晋到隋唐的门阀贵族,他们势力很大,有时候连皇帝都要让他们几分。从唐代到北宋,这种社会结构逐渐被打破了,普通人也可以通过科举考试,当上大官。阶层流动的通道打开,这当然是件好事。但是社会流动性太大,也会给人一种不稳定的感觉。当时就有人就感慨:贫富无定势,田宅无定主。

社会总是要趋于稳定的,这种不安定就会催生新的社会阶层。你想想,在乡村,几家人在长期共同居住在一个地方,相互通婚,就会逐渐形成稳定的大家族。“一村婚娉皆邻里”“仍闻累世自通婚”,陆游诗中描述的就是新的平民型宗族刚开始兴起的状态。

陆游喜欢到周围的乡村游玩闲逛,因为他觉得这样能够排遣心情,让他感到宽慰。为什么他会觉得宽慰呢?我想,有一个很重要的原因,就是乡 村稳定不变的感觉,会让人安心。陆游在诗里说:“婚嫁就比邻,死生长相见。”不管世事如何变化,天下归为谁家,不管仕途多么坎坷,是不是穷苦潦倒,都可以回到这样的家乡,娶邻家的姑娘,务农种田,生儿育女,死生长相见。在很多中国人心里,家乡就是这样让人最有安全感、最有归属感的地方。读到这里,我发现,这种观念并不是自古就有的,是要等到这样的乡村出现,我们才会有这样的乡愁。

今天的学者谈宋代乡村,会关注大问题,比如制度、文化,而包伟民请了陆游做导游带我们去看宋代乡村,是因为他的诗里不仅有历史文化、典章制度,还有生动的生活画卷。第三部分,我们就来说说像陆游一样生活在南宋的乡村,是一种什么体验?

陆游的家族山阴陆氏是大族,到了陆游这一代,虽然不是大富大贵,也有些屋舍田产。陆游有两处宅院,他主要住在祖上传下来的名为三山别业的宅子里。这个宅院的核心建筑是陆游的夫人王氏住的居室,房子比较大,而且是楼房,所以陆游会写诗说“小楼有月听笛声”。除了居室,宅院里还有会客的正堂、能登高的阁楼等等建筑。陆游一共有七子一女,儿子们成家之后,组成各自的小家庭,每个小家庭都会有独立的居室和配套建筑。除了房子,宅院里还有园林。陆游家的园子有东南西北四个园圃,东南是花圃,西边是药圃,北边是蔬圃,北侧山坡还有茶园。园子里种的花草药材、瓜果蔬菜,除了自己家吃,也会拿出去卖,补贴家用。所以说,虽然陆游有时候会说自己的家是败屋八九间,但实际上,他的三山别业是个规模不小的建筑群。

那普通农民的生活是什么样的呢?他们住的房子,就像陆游说的,是“茅屋三间围短篱”,土坯墙,茅草顶,外面有篱笆围成院子。院子里也会有自家的菜地,自己种菜吃,到了春天,就可以“春蔬绿满盘”了。

相比普通农民,陆游的生活真的好太多了,但是陆游却经常在诗里哭穷,他说自己“三十五年身未死,却为天下最穷人”,到了晚年更是“忍穷端已惯”。他还常常因为吃不到鲜美的羊肉,喝不到醇正的美酒发牢骚。日子过得还不错的陆游,为什么总要哭穷呢?

这是因为他住在乡村,其实不完全是因为志趣,可以说是迫于经济压力不得已的选择。魏晋以来,天下名门都迁徙到首都,地方领袖也都搬到地区的中心城市,文人都跑到城里去住了。到了南宋,一个 文人住在乡村,几乎没有可以交往的圈子,这跟唐代以前是很不一样的。陆游也不是不想住到城里,他感叹乡居生活寂寞,有一种疏离感,但是要带着这么一大家子在城里生活,成本太高了,所以他只能生活在这里。

那时像陆游这样赋闲在家的官员,有一个称呼,叫寓公。他们是介于城市和乡村之间的人。他们带着疏离感生活在乡村,带着疏离感观察乡村的生活。

陆游有一首诗叫《江村初夏》,前面几句,他说:“江村夏浅暑犹薄,农事方兴人满野。”刚到夏天,天还不太热,大家就开始干农活了,满山遍野都是人,是一幅热热闹闹的农村生活场景。然后,陆游感慨道:“君看早朝尘扑面,岂胜春耕泥没踝。”意思是说,到城里当官,不如在乡下做农民,每天风尘仆仆的。最后他还劝自己的孩子们不要轻易离开乡村,要珍惜这种生活。“为农世世乐有余,寄语儿曹勿轻舍”,这话,听着是在劝孩子们,但仔细品味,好像也有一种自勉的味道,劝慰自己要珍惜眼前的生活。

陆游晚年写诗说:“我年近七十,与世长相忘。”这里的“世”,指的既是城市的世界,也是庙堂的世界。他说忘掉“世”,就等于忘掉自己原来的社会身份,彻底地、安心地在这个乡村世界中生活。这样看的话,对陆游来说,住在乡村,就不只是一种现实选择,更是一种生活追求。他是要破掉身份、金钱等等现实的束缚,返回自在的状态。

所以你会觉得,陆游笔下的乡居有一种不真实的美好。他是刻意选择,多去看那些美好的部分。比如刚才提到过的,他的那首名作《游山西村》:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”诗里农民的生活虽然简朴,却充满了幸福,就像陶渊明笔下的桃花源。实际上,陆游这首诗,连叙述的方式都很像《桃花源记》:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”和《桃花源记》开头写渔夫因迷路好不容易才找到桃花源的经历很相似;后面那句衣冠简朴古风存,也很像桃花源里避世的人穿着前朝的衣服。

那么两者的不同是在哪里呢?《桃花源记》的结尾,渔夫离开桃花源后再度寻访,终未成功;而陆游诗里的乡村,就在几里地外,随时都可以过去,它更真实,也更亲切。仔细想想,摆脱尘世烦恼的自在生活,似乎也就只有这几里地的距离。

《陆游的乡村世界》我就讲完了。

这本书是透过陆游的诗去看宋代的乡村。而了解宋代的乡村世界,对我们来说,不只是看看古人的生活,也是了解自己。我们虽然生活在现代,但是我们身上的好多东西,都跟古代世界有着千丝万缕的联系。当我们了解多一点的时候,就有了跟传统对话的可能。这种对话,就不只是为了理解古人,也是为了理解我们自己。

古典精神,不在于标榜,而在于心心相通,因为在我们文化的骨血里边,天然就留有一些东西,让我们能够跟古人产生共鸣。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.陆游是我们了解宋代乡村最好的导游。追寻他的视角,我们不仅可以观察南宋的乡村社会,还能了解中国当代乡村的源头。

2.等到这样的乡村出现,我们才会有这样的乡愁。

3.摆脱尘世烦恼的自在生活,似乎也就只有这几里地的距离。

4.古典精神,不在于标榜,而在于心心相通,因为在我们文化的骨血里边,天然就留有一些东西,让我们能够跟古人产生共鸣。