《长征记》 果旭风解读

《长征记》| 果旭风解读

关于作者

色诺芬(公元前440年左右——公元前355年),雅典人,历史学家,苏格拉底的弟子。他以记录当时的希腊历史、苏格拉底语录而著称。公元前401年,色诺芬参加希腊雇佣军助小居鲁士争夺波斯王位,未遂,次年率军从巴比伦返回雅典。公元前396年投身斯巴达,被母邦判处终身放逐,终老于柯林斯。著有《长征记》《回忆苏格拉底》等。

关于本书

本书除记述色诺芬随同希腊一万雇佣军参加小居鲁士争夺波斯王位的战争经过外,还着重记述小居鲁士在战争中阵亡后,希腊雇佣军由波斯腹地穿过美索不达米亚、亚美尼亚进抵黑海南岸,撤回希腊的冒险远征过程。《长征记》叙述的是作者的亲身经历,文笔生动自然,所记事实基本可靠,不失为一部古典名著。

核心内容

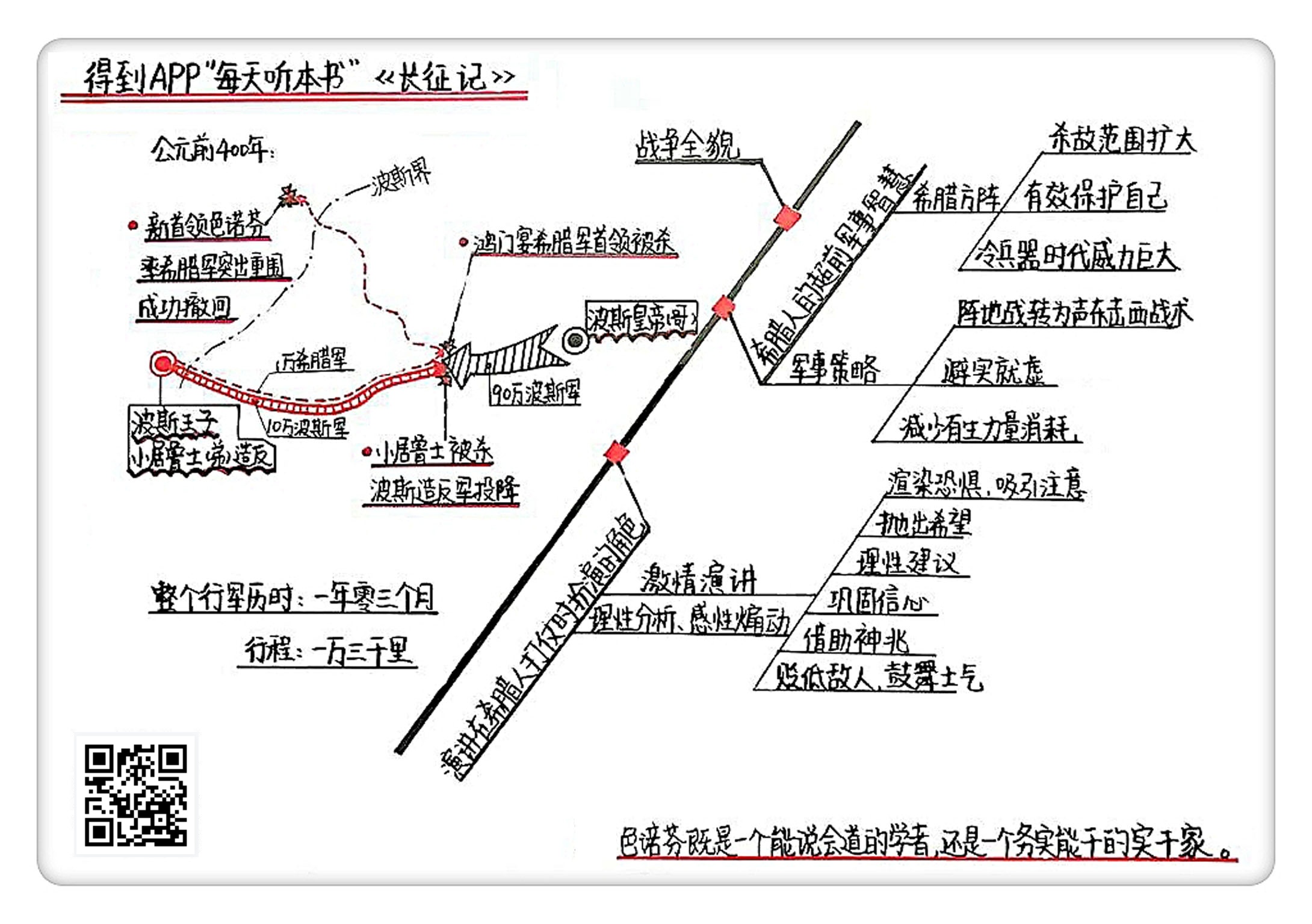

本书的核心内容是:波斯王子为了争夺王位,雇佣了一万希腊士兵,结果在波斯大败并且被杀。《长征记》作者色诺芬所在的希腊雇佣军队伍群龙无首,即将被打败,这时,色诺芬挺身而出成为领袖,并通过希腊方阵、声东击西等军事战术以及出色的演讲才能,最终成功带领队伍撤回到希腊本土。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《长征记》,这本书的中文版正文200多页,我会用大约30分钟的时间为你讲述书中的精华:希腊人是如何行军打仗的。

这个《长征记》记载的不是咱们的红军长征,而是在公元前400年,也就是相当于咱们的春秋战国时期,一万希腊雇佣军帮助波斯王子争夺王位的故事。所以《长征记》的故事可以用“波斯王子复仇记”来概括。

这本书非常出名,其中一个非常重要的原因是它详细地呈现了希腊人的军事艺术,其中如何排兵布阵,如何进攻或者撤退,都记载得比较详细。苏联的《军事百科全书》把《长征记》称为“希腊第一部军事理论专著”。这本书的另一个有趣之处是作者本人色诺芬也亲身参与了这场战争,并且还被选为部队的领袖之一。他在这场战争中充分发挥了自己的军事才能,在关键时刻拯救了远征军。美国的军事史学者道奇上校甚至将色诺芬与亚历山大大帝相提并论,认为在亚历山大大帝之前,就色诺芬对军事艺术贡献最大。

所以在这本书中,我们将主要关注希腊人是如何打仗的。他们的军事艺术总结起来主要有这样几个方面。首先是独特的排兵布阵技巧,也就是著名的“希腊方阵”,这种阵形在阵地战中威力巨大,如同人肉坦克。然后是希腊人战术灵活多变,此时的他们已经想出了声东击西、避实就虚等战术。这在以阵地战为主要战斗方式的冷兵器时代是非常大胆的创新,这其中的意义就像在同时代的春秋战国,孙武确立了“兵者,诡道也”的军事思想一样重大。最后是希腊人非常善于鼓舞士气,主要手段是演讲。希腊人的演讲既有理性的分析,又有感性的煽动,极具蛊惑性。

本书作者色诺芬。我们刚才也提到了,他是这场战争的亲身参与者,而且还被选拔为部队领袖之一。他还有一个非常著名的身份,就是苏格拉底的弟子。因此,此人跟老师苏格拉底一样非常喜欢演讲,只要有机会,他都会长篇大论,表达自己的见解。不过他的话还挺管用,对内能鼓舞士气,对外能对付敌人。当希腊雇佣军最后因为远征失败而面临全军覆没危机的时候,正是色诺芬勇敢地站了出来,发表了一通热情洋溢的演讲,重新鼓舞起大家的士气,最后成功带领希腊人撤回希腊本土。当色诺芬演讲完毕之后,他身边的人是这样说的:“色诺芬啊,有你在我们身边,真是我们的福气啊。”所以他既是一个能说会道的学者,还是一个务实能干的实干家。

现在咱们进入正题,我将分三个部分为大家详细讲解书中的内容。

第一部分:《长征记》究竟讲了什么?

第二部分:《长征记》里体现出了希腊人哪些超前的军事智慧?

第三部分:演讲在希腊人打仗的过程中扮演了什么样的角色?按理说,这部分也应该放到希腊人的军事思想当中,但因为他们的演讲实在是太精彩了,所以我们单独提出来说。

本次长征的起因是波斯王子小居鲁士想要夺取波斯王位。

波斯是当时第一个横跨亚欧非三大陆的帝国。领土向西一直到欧洲的巴尔干半岛,向东一直到亚洲的印度,然后还占据了非洲的埃及。国力强盛,是当时的老大哥。这种国家的王位自然是谁都眼馋。但这次战争的主角小居鲁士,只是老皇帝的二儿子,最终没能得到王位,只是被派到波斯东边的小亚细亚半岛当军队司令。

本以为事情就此结束,但这时候皇帝身边的一个宠臣诬陷小居鲁士造反。皇帝因此大怒,将小居鲁士抓了起来。这个时候小居鲁士的母亲站出来为其求情。皇帝本是小居鲁士的哥哥,这番又有母亲求情,最后就把小居鲁士又放回了小亚细亚半岛。

但这个时候小居鲁士不干了。本来没当上皇帝就窝囊得很,现在还被无辜冤枉。这是可忍孰不可忍,既然说我造反,那我就真的造反给你看。就这样,波斯的小王子准备造反了。

所以我们可以看到,有些战争真是想要避免都难。

小居鲁士开始征集大军。但是为了掩饰造反的目的,他做了两件事。第一是给皇帝哥哥送去大量的金银财宝,以此麻痹皇帝。第二是欺骗自己的手下征集大军是为了攻打其他人。他最后成功征集了10万波斯军。但他认为还不够,因为波斯皇帝当时号称有一百二十万的军队。这个时候他把目光瞅准了希腊人。因为小亚细亚半岛与希腊人居住的巴尔干半岛隔海相望,他曾支持过斯巴达攻打雅典,所以他知道希腊人的战斗力有多强。

因此,他又雇佣了一万希腊士兵。有了希腊人,他放心了,于是造反正式开始。远征军从小亚细亚的西边启程,一直往东走,走了大约三千多公里,最后来到了两河流域的巴比伦,巴比伦在今天的伊拉克境内。

小居鲁士的军队与皇帝的军队在这里正面交战。小居鲁士的兵力是十万波斯兵加上一万希腊雇佣军,波斯皇帝的军队号称一百二十万,但实际上是九十万。

决战开始的时候,希腊人首先进攻。在这里,他们展现了我们在前面提到的步兵方阵阵形。而且确实威力巨大,很快冲散了波斯皇帝的侧翼。

但在另一条战线,也就是小居鲁士这边,悲剧却发生了。小居鲁士一见当皇帝的哥哥,那是仇人相见分外眼红,于是带着一小部分人就冲了上去,然后被波斯大军包围,然后被杀死。小居鲁士被杀,造反部队失败了。原本跟随小居鲁士造反的波斯人也投靠了波斯皇帝。而且最糟糕的是,波斯皇帝假意和谈,暗中安排鸿门宴,把希腊人的部队领袖都砍了头。

剩下的希腊雇佣军群龙无首,一片混乱,即将陷入全军覆没的地步。但就在这时,本书的作者色诺芬终于出场了,他发表了一通演讲,长达五页纸,最后成功说服希腊人团结起来,并被希腊人选拔为新首领。

本书一共七卷,第一卷记录了包括了希腊军在内的造反部队前进到波斯并与波斯皇帝交战,最终造反的王子小居鲁士被杀。之后的六卷主要记录了就是希腊雇佣军撤军的故事。

一万人的军队,在九十万敌军的包围下,而且还是在别人的主场,竟然成功撤退回到了希腊本土,不得不说是个奇迹。这其中很重要的一个原因就是希腊人在面临困境的时候敢于创新,对以往的战术采取了大的变革。突破以往阵地战的思维模式,声东击西,避实就虚,以保存有生力量为主要战斗目标。最后成功撤回希腊本土。

不过客观来说,希腊人最后的成功也源于当时波斯人的软弱。当时看似强大的波斯帝国在经过长达50年后的希波战争后已经走向衰落,所以尽量避免战争。在希腊人撤兵的途中,波斯部队虽然不断出兵骚扰,但其目的还是在于尽早将希腊人赶出本土,而不是予以消灭。比如他们很少展开大规模的进攻,而且大多时候是围而不攻,或者即使交战,也是蜻蜓点水,打一阵就跑。原本不可一世的波斯帝国已经丧失了进攻的锐气和必胜的信心。

据说马其顿的亚历山大大帝正是通过《长征记》的记载看出了波斯人的软弱,在《长征记》记载的故事发生70年后,出兵东征,一举灭掉了强大的波斯帝国。这也算是《长征记》的一个巨大影响之一。

总而言之,当时的希腊军队在色诺芬的带领下,一边应对波斯不断的骚扰,一边撤退,最后成功返回希腊。到此为止,整个行军历时一年零三个月,全程行军一万三千里。咱们的红军长征是两万五千里,虽然希腊的长征只有红军长征的一半距离,但考虑到那是公元前,这个长征也堪称伟大。

以上就是这次战争的背景以及经过的简要情况。咱们回顾一下,希腊军是作为雇佣军前去帮波斯王子小居鲁士抢夺王位。在战争失败后,希腊军的将领遭遇鸿门宴而被杀,关键时刻,本书作者色诺芬挺身而出,团结了希腊人,并将众人带了回去。

希腊人好斗,喜欢打仗。比如我们知道有特洛伊战争,希腊人为了一个漂亮的女人,不惜打了十年仗。而且他们还擅长打仗,他们在特洛伊战争中发明了著名的木马计。大量的战争帮他们积累下了丰富的作战经验。他们的很多军事智慧非常超前,对后世影响巨大。

其中最值得一说的是他们的独特阵形:希腊方阵。

希腊方阵由步兵组成,一般有8到12排,具体有多少列得由总兵数决定。不过不管如何,一定是排成一个整齐的、井然有序的,方方正正的巨大阵形。这种有序组织起来的方阵本身就是一个进步,因为在咱们刚才提到的特洛伊战争中,希腊人打仗都还是一窝蜂地涌上去,很难发挥组织化优势。

除了组织化外,希腊方阵另一个更加重要的优势是武装程度高,便于冲锋。

方阵中的士兵都会配备一个包裹着青铜外壳的盾牌,然后有一只两三米长的长矛,以及一柄短剑。长矛用于冲刺时使用,短剑用于近身格斗。而且士兵的头部、胸部、小腿都会有青铜铠甲保护。所有这些装备都只有一个目的:把他们打造成人肉坦克一样的进攻武器。

他们穿戴着盔甲,所以不怕冲撞。而且也是因为穿戴沉重盔甲,所以他们一旦跑起来,重力势能就大,冲撞力就强。与此同时,他们还高举着长矛,还未接近敌人就能把他们挑飞。希腊方阵一般会在距离敌人150米远的时候开始奔跑,然后距离50米的时候开始冲刺。你想想看,当这样一支部队朝着敌人猛冲过去的时候,那简直是如洪水决堤一般锐不可当。能够在瞬间冲垮敌人的防线,造成巨大的杀伤。

你或许会说穿戴这这么笨重的铠甲也不便于奔跑啊。一般情况来说确实如此,但对希腊人来说不成问题。因为希腊人在强身健体这块一直训练有素。我们知道,希腊人非常热爱体育运动,如越野跑、扔标枪、摔跤等等,他们还为此举办四年一度的奥林匹克运动会,这种锻炼造就了希腊人的强健体魄。而且我们也能看出,他们锻炼的那些体育项目,如越野跑,扔标枪等都能够直接用于战争。

我们还需要知道的一点是,在这场战争发生的那个冷兵器时代,战争是非常依靠步兵的。因为那时虽然也有骑兵,但因为还没发明马镫和马鞍,所以士兵坐上去很不稳当,很容易从战马上摔下来。骑兵的效果因此大打折扣。因此那时候的骑兵主要用于侧翼骚扰或者远程射箭打击,近距离正面厮杀,还是主要靠步兵。

因而,希腊方阵这种简单、直接、粗暴的阵法在与敌人正面较量的时候非常有效。

在本书中,当希腊雇佣军与波斯皇帝的军队展开正面决战的时候,他们就利用这种阵形朝着敌人的侧翼冲撞过去。而在波斯皇帝那边的步兵方阵中,士兵不戴头盔,不穿铠甲,配备的是藤条编制的盾牌。所以可想而知,希腊方阵那是如入无人之境,很快冲垮了波斯人的防线,赢得了这条战线上的胜利。

其实早在一百年前,希腊人就用这种阵形打败过波斯人。那是在著名的马拉松战役中,1万希腊步兵在马拉松平原上排成希腊方阵,最终打败了10万左右的波斯大军。据事后统计,波斯人死亡近7000人,而希腊人死亡不到200。由此可见,这种阵形既能对敌人造成大范围杀伤,还能有效保护自己人。

后来的亚历山大大帝就是通过对希腊方阵加以改良,发明了升级版的马其顿方阵,并以此最终灭掉了整个波斯帝国。

以上是关于希腊方阵的内容。同时,我们也能看出,这种阵形主要是用在敌我双方硬碰硬的时候。并不适用于撤退。因此,当希腊雇佣军转为战略收缩,开始往本土撤军的时候,他们采取了更加灵活的作战方法。

其中最为突出的是对声东击西这一战术的使用。我们来看书中的一个案例。希腊军撤退的时候来到了一座山前。军队必须翻过这座山才能继续前进,但问题是山头已经被一支波斯军队占领。这个时候已经升职为部队领袖的色诺芬来到阵前观察山势。他发现前面的山连成一片,并非一座孤山。于是派探子去察看地形。探子很快回报,说发现还有另一个地方可以登山。

但即使从那里登山,也有可能被眼前的敌人发现。这个时候色诺芬将部队一分为二,然后安排下去:小部队跟着自己从眼前这个地方进攻敌人,而大部队从最新发现的地方开始登山。色诺芬的这支部队其实承担的就是佯攻的任务,假装进攻敌人,吸引敌人的注意力,然后主力部队就从另一个地方登山。

这是典型的声东击西策略。属于“三十六计”之一。今天看来或许觉得稀松平常,但在那时却是了不起的创举,因为这代表了一种军事思路的转变。

我们要知道这样一件事,那就是在冷兵器时代,人们最开始打仗的时候都是打阵地战,双方彼此约好一个地方,然后各自站成一排,进攻的号角吹响之后,就朝着彼此冲去,然后近身肉搏。我们上面提到的希腊方阵就是这种打法。

但这种战法有一个巨大的问题,那就是彼此伤亡都非常大,会极大地消耗有生力量。因此这种战法在今天看来简直是有些幼稚可笑的,看似完全不动脑子,但那时候之所以如此是因为重视荣誉。那时候的战争主要是贵族之间的事情,奴隶、或者是一般平民是没资格上战场的。当然还有另外一个原因,那就是当时打仗所需的武器或者战马都需要士兵自己筹备,一般人完全没有这个经济能力。

希腊当时是这样,咱们同时代的春秋时期也是如此,参加战争的都是贵族子弟。既然是贵族打仗,就得讲体面,要有荣誉感。举个例子,春秋时期,楚国和晋国打仗。两家正打得热火朝天的时候,一个晋国大将碰到了楚王。好家伙,赶紧把楚王给抓住,俗话说擒贼先擒王嘛,放在今天,咱们一定这么想。但当时不是,当时的情况是,这个晋国大将停下战车,走了下来,然后脱下头盔,再然后,对着楚王鞠躬行礼,最后再调转车头去寻找其他的敌人。而且奇葩的是,这个晋国大将前后一共三次遇到楚王,每次都是恭恭敬敬地下车行礼然后再转身离开。之所以出现如此有趣的一幕,那是因为当时有礼仪规定,打仗的时候见到对方国王不仅不能进攻,还得行大礼。而楚王也是很热情,居然还派人给这个大将送礼。你看,那个时候人们打仗多彬彬有礼,简直像串门子走亲戚。

所以在这种讲究荣誉和体面的文化氛围下,当时的战争崇尚正面硬碰硬,你要是搞偷袭或者什么虚虚实实的打法,会被对方瞧不起,但这种打法不论是在中国,还是在希腊都不可持续,因为硬碰硬伤亡实在太大了。所以咱们到了战国时期,随着战争越来越多,人们转换思路,开始玩虚的,发展出了类似围魏救赵、围点打援、声东击西、调虎离山等诡计,用《孙子兵法》里面的话来讲,那就是:兵者,诡道也。

而《长征记》里面使用的声东击西战术正是这种变化的表现。色诺芬当时是这样解释的:咱们需要考虑自己的目的,究竟是要光明正大地打一仗呢?还是尽可能地保存我们的实力。希腊当时属于撤退,自然以保存有生力量为主,所以他们选择了这样灵活的战术。

我们就此可以看出,这种军事策略的变化其实不能仅仅从是否体面或者合乎道德的角度去评判,它是具体环境的催生物。变革,或者变化都是在遭遇困境而以往的传统却无力解决的时候出现的。这是一种客观的现象。色诺芬正是靠着这种变革或者创新才带领希腊人成功撤退。在这次之后的行军中,他还多次使用了声东击西的谋略。

以上就是我们关于希腊军事智慧的概括。主要介绍了希腊方阵,这种简单直接甚至粗暴的阵形在冷兵器时代威力巨大。然后我们提到了色诺芬在新的战争环境下勇于变革,从阵地战转为声东击西的运动战,重视谋略。这种变化是客观环境刺激的产物。

行军打仗的一个关键是士气。我们都知道《曹刿论战》的故事,士气旺盛,则可反败为胜,士气低迷,则会由盛转衰。希腊人尤其重视士气的培养。色诺芬本人就说过,没有什么比高昂的士气更有战斗力的了。而他们鼓舞士气的主要方式是激情澎湃的演讲,希腊人的演讲,既有理性分析,逻辑严密,环环相扣,同时又有感性的煽动,情感充沛,情绪高昂,极具蛊惑力。我们这部分就通过一个具体的案例来看下希腊人是如何通过演讲鼓舞士气的。

我们选取的案例发生在希腊士气最为低沉的时候。此时,造反的波斯王子小居鲁士被杀死,希腊部队的首领们也被杀死,希腊人群龙无首。他们距离希腊本土有两千多公里远,没有向导,没有军饷。然后波斯军队很快就会攻打过来,希腊军眼看就要全军覆没。

这个时候,色诺芬站了出来。色诺芬就是本书的作者。他也亲身参与了此次远征。在故事的前半段,他没什么出场机会,但眼下危机来临,他开始亮相了。他要用自己最擅长的本领,也就是演讲来重新振作士气。我们看看他具体是怎么说的。

“各位,”色诺芬这样开口说道,“不知道你们怎么样,我现在反正是睡不着,因为敌人马上就要打过来了呀。”

我们看到,他的策略是一上来就威胁,以此吸引大家的注意。亚里士多德在专门传授演讲技巧的《修辞学》中提到演讲要能引起听众的共鸣。此时此刻,再没有恐惧更能让大家产生共鸣情绪了。所以色诺芬一上来就开始吓唬大家。

然后他继续说道:“你们有没有想过落入波斯皇帝手中会是什么待遇?他对待自己的弟弟是多么的残忍,即使人已经死了,他都要砍掉他的头,断掉他的手,然后还用枪刺穿他的身体。你们有没有想过自己的下场呢?嗯?”

色诺芬是绘声绘色地描绘了波斯皇帝的残忍。继续吓唬希腊人。

但如果只是一味地吓唬,那希腊人只会丧失斗志。所以在成功吸引希腊人的注意之后,色诺芬话锋一转,说道:“咱们目前的处境并不是看不到希望啊,先前因为跟波斯皇帝有约定,他们让咱们回家,我们许诺不抢劫。但现在他们破坏了约定,杀死了我们的人,那我们就不再受誓言的约束了。咱们就可以放肆抢劫了,这样就有了军饷啊。”

看到没,在吓唬希腊人之后,色诺芬马上指出希望所在。把黑说成白,把坏说成好。这时需要救命稻草的希腊人一听他的分析马上双眼放光。这一下子就给了他们信心。

就是这短短几句话就立马产生了效果,已经有人开始提议让他当首领。

紧接着,色诺芬提出了接下去的具体行动。我们可以看到,他的演讲不仅有感性的煽动,也有理性的建议。他提出了这样几个建议:首先是选举队长,因为群龙无首容易导致混乱。然后是严肃军纪,因为缺乏纪律是失败之源。最后是鼓舞士气,拥有坚强士气的部队是无坚不摧的。

在冷静地、有逻辑地提出这些建议之后,当时的希腊人被震撼了。他们这样说道:“色诺芬啊,我佩服你的言行,有你在我们身边,真是莫大的福气啊。”

在说完这些话之后,色诺芬被选为领袖之一。但他此时的演讲只是针对希腊中一小部分队长,所以还没有甩开腮帮子,没有火力全开。

再接下去,当把所有希腊人都召集起来之后,色诺芬才真正开始显示自己三寸不烂之舌。

首先,他开门见山地提出自己的论点。他说:“波斯人已经背叛了他们的誓言,我们不要再妄想和好,我们能选择的只有一条路:坚定不移地与他们战斗。”

这个时候发生了非常戏剧性的一幕。那就是色诺芬刚说完要战斗,就有一个士兵打了一个大大的喷嚏。这不得了,因为在希腊人看来,打喷嚏是一种好兆头。色诺芬自然不会放过这么好的机会,大声说道:“既然救世主宙斯已经预示了好兆头,我建议咱们发誓,如果咱们成功返回希腊,要对神进行祭祀还愿。赞成这个建议的人举手。”

当然是所有人都举了手。色诺芬的这句话相当于是当着神的面让大家发誓努力战斗。只有如此才有机会为宙斯献祭。

这种利用神兆来鼓舞士气的做法在古今中外屡见不鲜。刘邦斩白蛇起义,陈胜吴广造反的时候也在鱼肚子里塞了一块写着“陈胜王”的白绸子然后再有意让士兵吃到。不过色诺芬的运气好,他恰好偶然碰上了这个好兆头,然后巧妙地利用了。

在大家都发誓完毕之后,色诺芬继续自己的演讲,接下来就是如何鼓舞士气的事情了。

为此,他搬出了希波战争的往事。他说,我们的祖先战胜了我们敌人的祖先,那么难道我们不能战胜我们的敌人吗?

刚才利用了神兆,现在他又搬出祖先来说事。他继续说道:“我不认为你们会给自己的祖先丢脸,因为在这次战争中,我看到你们面对比我们多很多倍的敌人都面无惧色,而且最后还取得了胜利。”

这些论据成功地激起了希腊人的荣誉感和自信心。让他们热血沸腾起来。但事情还没有就此结束,色诺芬的话还没说完,在鼓励和夸奖完自己人之后,他开始贬低敌人。为了让你原汁原味地感受到色诺芬的机智和幽默,我将原封不动地引用原文。

他说:“你们不要因为敌人有骑兵就泄气。但你们考虑一下,一万骑兵不过就是一万名战士,因为从来不曾有人在战场上被马咬死或者踢死。”

这句话虽然是诡辩,但以其机智一下子就让希腊人放松下来。然后他继续说道:“如果说骑兵有什么好处的话,那就只有一点,就是逃命的时候更快一点罢了。”

色诺芬的演讲以对敌人的贬低为结束,气氛立马活跃起来,对敌人的恐惧一下子就消除了,士气重新燃烧起来。然后大家重新振作起来,在色诺芬的带领下开始往希腊本土撤退,最终成功回到希腊。

以上就是色诺芬如何在希腊人群龙无首之际勇敢地站了出来,通过自己的雄辩重新鼓舞起众人的信心。我们来分析一下,首先是通过渲染恐惧吸引对方的注意,然后又马上抛出一个希望。在建立起大家的信心后,马上提出理性的建议,进一步巩固信心。紧接着,借助神和祖先来充分调动大家的激情,让大家热血沸腾。最后,通过贬低敌人,既调节了气氛,又缓和了大家的恐惧。至此,希腊人被色诺芬撩拨得跃跃欲试,信心满满。我们可以看到,色诺芬是一个把握听众情绪的高手,他的每句话都能挠到听众的痒处。除了善于把控听众的情绪外,色诺芬的演讲还具备气势磅礴,机智幽默的特色。这更增强了演讲的感染力和说服力。

以上就是咱们本期的主要内容,我们简单回顾一下。

在第一部分,我们简要地概括了这次战争的一个全貌。这次战争可以用“波斯王子复仇记”来概括。起因是波斯小王子要回波斯抢夺王位,为此,他雇佣了一万左右的希腊雇佣军。但最后战争失败,王子小居鲁士被杀,希腊人的将领也因为中了鸿门宴的埋伏而被砍头。在希腊人群龙无首之际,本书作者色诺芬勇敢地站了出来,通过演讲说服大家振作起来。色诺芬因此被选为军队领袖,最后带领大家成功回到希腊。

第二部分介绍了希腊的军事智慧。主要是其独特的希腊方阵。这种高度武装、组织有序的步兵方阵在正面决战的时候具备极强的破坏性和杀伤力。希腊凭借这种阵形在多次重大战役中赢得胜利。然后在撤退过程中,希腊人又改变军事思路,使用了以“声东击西”为主的灵活多变的战术。这种军事思路的转变源于客观战争环境的变化。我们由此看出,改革和创新大多时候都是在传统失效的时候作为应急手段而出现。

第三部分通过具体案例介绍了希腊人是如何鼓舞士气的。希腊人重视士气的培养,他们的主要手段是演讲。希腊人的演讲融理性分析与感性煽动为一体。而且演讲者善于把握观众情绪,因此他们能够做到有的放矢,有效解决用户痛点。

撰稿:果旭风 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.波斯小王子为抢夺王位,雇佣了一万希腊军队。但最后战争失败,王子被杀。色诺芬通过演讲说服大家振作起来,最后带领大家成功回到希腊。

2.希腊人的军事智慧,主要包括高度武装、组织有序的希腊方阵,和以“声东击西”为主的灵活多变的战术。

3.希腊人的演讲融理性分析与感性煽动为一体,而且善于把握观众情绪,能有效解决“用户痛点”。