《锡克警察》 刘怡解读

《锡克警察》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是一部有趣的历史著作,它叫《锡克警察》。锡克,是印度北方流传的一种宗教,你可能不太熟悉。但要是说起“红头阿三”,知道的人就多了。如果你是一位对中国近现代史,尤其是上海的历史感兴趣的朋友,你可能会有一个发现。在20世纪初上海租界的老照片里,经常会出现留着大胡子,包着红色头巾的印度巡捕。这些人,就是本书的主角锡克警察。他们一口一个“Yes Sir”,挥舞着警棍,替租界当局维持公共秩序,对中国居民十分粗暴。上海市民出于气愤,管他们叫“红头阿Sir”,后来演变成“红头阿三”。这个词,直到今天还在吴语区流传。中文互联网上对印度的贬称“阿三”,就是从“红头阿三”衍生出来的。

近代中国曾经饱受列强入侵的屈辱,沦为半殖民地半封建社会,这段历史我们都很熟悉。上海公共租界,就是半殖民地历史的缩影。它从1843年一直维持到1943年,最多的时候有100多万居民,可以说是一个“国中之国”。但奇怪的是,在公共租界的大街上巡逻执勤的,并不是英国殖民者从本国招募的警察,而是造型独特的锡克人。整个上海租界的锡克人,最多时也就2300多个,其中居然有1/4在当警察。这么强的存在感,称得上绝无仅有了。

我们知道,19、20世纪之交,印度本身也是英国的殖民地。为什么生活在印度的锡克人,会千里迢迢跑到上海呢?为什么他们在上海,不是做买卖、当工人,而是齐刷刷干起了警察呢?这些不受上海市民欢迎的警察,真的只是殖民者的“工具人”吗?这些问题的答案,就藏在这本30万字的《锡克警察》里。作者曹寅用微观全球史的研究框架,回顾了锡克警察在上海租界的60年兴衰,从他们因何而来,讲到这个群体为何消失。从锡克警察的故事里,你会发现:这些远道而来的不速之客,其实和我们中国人一样,都曾是殖民主义的受害者。他们当警察,是为了养家糊口,并不是衷心拥护英国的殖民统治。相反,锡克人还一度以上海为中心,策划过形形色色的抗英活动。

只不过,在租界这个畸形的空间里,锡克人和中国人,始终没有机会平心静气地交流。双方的误解和对立,因此持续了60多年。本质上,中国人对锡克警察的不满,指向的是英国殖民当局,而不是锡克人群体本身。一些因为历史误会造成的偏见,也有苛责之嫌。学习完这本书,你不光补上了中国近代史的一个知识点,你还会理解,为什么我们在评判历史事件时,需要广泛求证,慎重下结论。这种态度,对我们的工作和生活,也是很有好处的。

本书作者曹寅,是一位新生代历史学者,现任清华大学历史系副教授。他的研究方向,是中印关系史和近代亚洲移民史。这本《锡克警察》的初稿,是曹寅2015年在新加坡国立大学攻读博士时,撰写的学位论文,原稿是英文,2023年在国内翻译出版。从这里你也会发现:历史,实在是一座包罗万象的富矿。一个不起眼的知识点,背后可能就藏着波澜壮阔的往事,值得细细品味。而《锡克警察》,就是这样一部以小见大的著作。

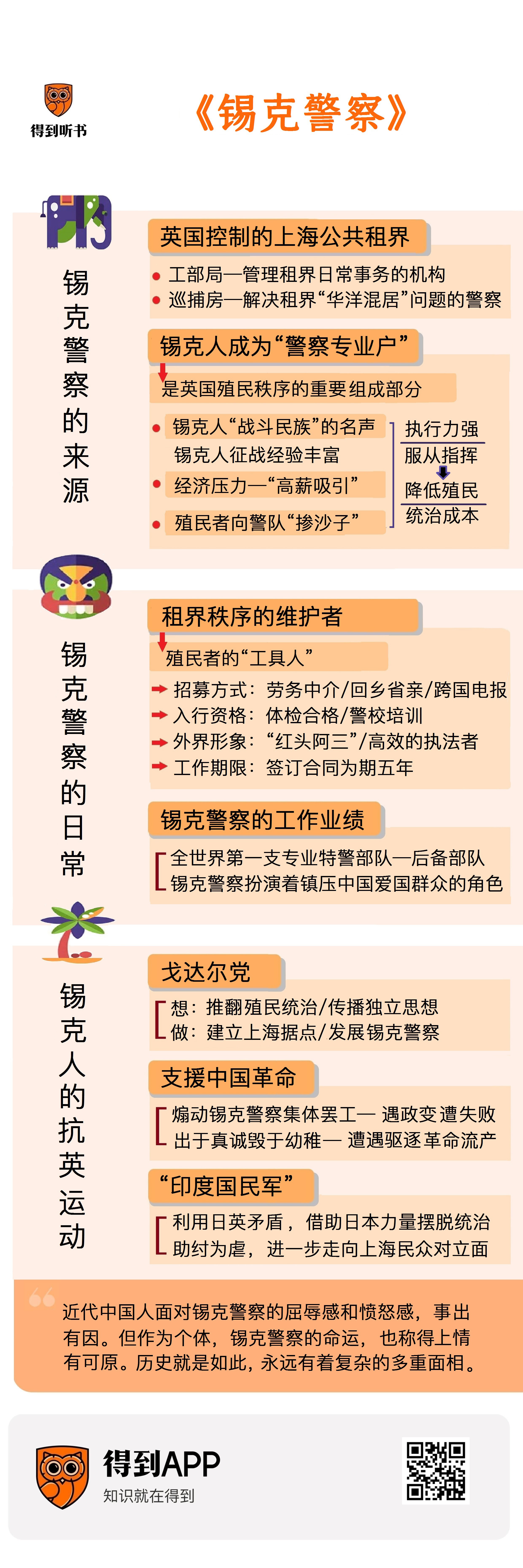

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,居住在印度的锡克人,是在什么样的背景下来到上海租界,又是怎样成为了“警察专业户”的。在第二部分里,我会带你回顾,锡克警察的日常工作和生活是怎样的,上海市民对他们有哪些不满。最后,我再为你分析一下,锡克人在上海的抗英活动,为什么没能成功。

如果你喜欢看旧上海题材的影视剧,特别是谍战剧,那你对“租界”“巡捕房”“工部局”这些名词,一定不陌生。但要是一条一条问你,上海租界归哪些国家管,巡捕是中国人多还是外国人多,工部局是干什么的,那就不是所有人都答得上来了。偏偏这些问题,跟我们今天要讲的锡克警察,关联还特别密切,值得专门花几分钟交代一下。

1842年,清政府签署了近代中国第一个不平等条约《南京条约》,里头有这么一项规定:清政府开放上海、广州等五处港口,作为通商口岸,允许英国商人及其家属在当地租房居住。上海租界的前身,就是英国人在黄浦江西岸租赁的荒地。当时,英国方面实行“华洋分治”的政策,不允许中国人在租界定居。整个上海租界,除了少数当地农民,就只有几百个欧美商人,守着他们的房子和货仓。人这么少,自然不需要专门的管理机构,更不需要警察。

但是,1853年,发生了一件大事。上海小刀会发动反清起义,攻占了县城。几十万人从上海县城渡过黄浦江,跑进租界避难。这些难民里,有不少是商人和地主,财力雄厚。他们找到英国人,要求租房,想在租界常住下来。英国商人呢,觉得这笔买卖有利可图,自然就答应了。今天上海有一种传统民居叫“石库门”,它的前身,就是英国商人为了出租,集中建造的排屋。但这样一来,“华洋分治”的旧政策,就推行不下去了。中国人和外国人混居,也产生了不少法律和治安问题。为了解决这些新问题,1854年,所有在上海租了土地的外国商人,开了一次大会,决定成立一个类似议会的机构,来管理租界的日常事务。当时的清朝官员,不理解议会是干什么的。他们看到,这个新机构整天讨论的都是盖房子、修公路,还以为它是一个工程建筑部门,跟中国古代的工部差不多,于是就管它叫“工部局”。

注意了,租界的性质,跟真正的殖民地,其实是不一样的。哪怕是不平等条约,也没有否认,上海租界的主权属于中国。一群“租客”,在“房东”的领土上建立政府,收税、开法庭,这是赤裸裸的侵略行为。只不过,当时的清政府忙于镇压太平天国运动,顾不上这些细节,这才让工部局有了可乘之机。到了1862年,法国商人宣布退出上海工部局,独立管理法租界。剩下的英美两国,则把自己控制的租界合并到一起,称为“上海公共租界”。这片租界有多大呢?我可以告诉你一个数字。它的最终面积,是22.59平方公里,相当于两个北京奥林匹克公园。今天上海繁华的外滩、南京路,都曾是公共租界的核心区域。而公共租界的实际掌权者,到1941年底为止,一直是英国人。

问题来了:难道公共租界的工部局,真的只是一个负责盖房子的建筑公司吗?当然不是了。1854年,上海工部局刚刚成立,就在今天的福州路,建立了近代中国第一个警察局。当时,英语里的Police,在中文里没有相应的译名。中国人就参考北京负责治安的“巡捕营”,管他们叫“巡捕”。所以,巡捕和警察,其实是一回事。为什么这么早就要组建警察队伍呢?第一项原因,就是前面提到的“华洋混居”问题。1853年之后,上海租界里中国居民的数量,一直是欧美人的6到8倍。双方要是起纠纷,欧美人在人数上是吃亏的。工部局要给外国人撑腰,自然要组建警队,充当洋人的保护伞。另外,租界的刑事案件发生率,一向很高。一些不法之徒,利用清政府管不到租界这个漏洞,经营走私、贩毒等非法生意。一旦分赃不均,就在租界聚众斗殴。外国商船上的水手,也喜欢跑到租界寻欢作乐,喝醉了就挑衅滋事。这些大小纠纷,都需要职业警察来平息,人数还不能太少。上海公共租界警察队,就这样诞生了。

一开始,工部局编练警察的思路,是聘用少量欧洲人当高级警官,再在本地招募中国人当普通警员,两者的比例为1:7。这个方案,主要是为了省钱。当时,工部局开给中国警员的薪酬,折合成白银,每个月只有三两二钱,还不如码头扛大包挣得多。而30多个欧洲警察,工资至少是中国人的15倍。那些在租界工作的中国警察,一方面受到同胞的排斥,另一方面收入低微,越来越消极怠工。欧洲警察发现指挥不动手下的人,索性和他们联手,一起敲诈商户,包庇大烟馆、妓院、赌场。到了1883年,上海公共租界的秩序,已经濒临崩溃,警察完全成了摆设。

正是在这样的背景下,锡克人进入了工部局的视野。当时他们还有一个别称,叫“战斗民族”。这个词,今天在互联网上流传很广。一个国家的人,要是给人留下剽悍勇猛,善于打仗的印象,就会被叫做“战斗民族”。其实,这个说法起源于19世纪,它最早指的就是锡克人。那锡克人,到底“猛”在哪儿呢?这就得说到他们的文化背景了。其实,锡克不是一个民族,而是一种宗教。它融合了印度教、伊斯兰教、佛教等元素,但没有在世界范围内传播开来。信奉锡克教的人,大部分聚居在旁遮普地区,也就是今天的印度北部。那里往西,是穆斯林聚居区;往南,是印度教徒的地盘,三股力量经常发生械斗。锡克人数量最少,根基最浅,他们只有奋力拼杀,才能生存下来,因此异常勇猛。

进入19世纪,英国开始大举吞并印度领土。当时,印度的主流人群信仰的是印度教。他们经常发动武装起义,给英国的殖民统治造成了不小的麻烦。这个时候,英国人忽然想起了锡克人。锡克人和印度教徒,本来就是宿敌,又擅长打仗,执行力很强。那要是把锡克人编成正规军和警察,让他们去镇压印度教徒,英国人自己,不就可以少流血,少出力了吗?因此,从19世纪50年代开始,英属印度的军队和警察,就招募了大量的锡克人。这些人任劳任怨,服从指挥,有效降低了英国殖民统治的成本。其他英属殖民地,比如香港和马来亚,听说了锡克人的名声,也派人到旁遮普去招兵,担任殖民地警察。上海工部局,就是通过这些渠道,接触到了锡克人这个群体。

当然,“战斗民族”的说法,有夸张的成分。锡克人之所以愿意背井离乡,去到亚洲其他地方,充当殖民地警察,最直接的原因还是经济压力。旁遮普是英属印度的主要农业产区,但当地的大地主,几乎都是印度教徒和穆斯林。锡克人给他们当佃农,一年下来,根本存不下几个钱。更何况,锡克教还有平均继承土地的传统。父亲去世之前,会把自己名下的土地,平均分配给所有儿子。这样一来,即使一个锡克人是地主,经过两三代人的时间,他的后代也会沦为普通农民。在这种情况下,应征当兵或者做警察,到海外去服役,就成了一个有吸引力的选项。而且做警察,比当兵更吃香。怎么理解呢?听听工资你就知道了。19世纪末,英属印度军队开给普通士兵的薪水,折合成白银,是每个月一两三钱。但如果到英属香港当警察,每个月能领到白银六两三钱,直接涨了快4倍。

那上海工部局,从锡克人里招警察,开的工资是多少呢?是每个月14两白银!这个薪资,是中国警员的4倍多,足够养活三个五口之家了。这么大的手笔,划得来吗?工部局是这么算账的:过去雇100个警察,12个是欧洲人,88个是中国人。粗略估算,每个月要发880两白银的工资,市面秩序还是一团糟。现在,裁掉两个欧洲人和13个中国人,雇15个锡克人。总数还是100人,每个月的工资总额是950两白银,只多了一成,效率却能显著提升。只要公共租界的商业秩序不受影响,市面保持繁荣,这笔开销根本不是问题。因此,从1884年开始,锡克人就进入了上海公共租界的警察队伍。到全面抗战爆发前夕,他们的数量超过了550人,接近租界警察总数的1/8。

其实,除了“战斗民族”的名声,和高薪的吸引力,上海工部局雇用锡克警察,还有第三层考虑。前面说过,租界这个“国中之国”,在法理上是站不住脚的。英国商人和他们背后的英国政府,非常担心租界的中国警察,会受爱国热情影响,和上海的革命志士里应外合,一举收复租界。而锡克警察,就没有这层顾虑。他们在上海没有根基,和中国人又语言不通,只有效忠英国人,才能拿到高薪。因此,招募锡克警察,其实是殖民者在向警队“掺沙子”。锡克人在上海的出现,也跟一般移民远渡重洋,到海外打工谋生不大相同。它的背后是有很深的政治意味的。

刚刚我们回顾了锡克人来到上海的原因,以及他们为什么成了公共租界的“警察专业户”。接下来,我们就来说说锡克警察的日常。一个家住旁遮普的锡克人,要怎样才能加入上海租界警队,领到每个月14两白银的高薪呢?要知道,那个时候可没有招聘网站,也没有地方让你投简历。上海工部局招聘外籍警察,是通过伦敦的一家劳务中介公司操作的。这家公司,确实会派人到旁遮普去挑人,但也不是每年都去。那怎么办呢?别忘了,一般人都是有回老家这个习惯的。就像我们中国人,习惯在春节期间回乡省亲,在国外工作的锡克警察,碰到婚丧嫁娶、宗教节日这些大事,也会回到旁遮普。他们一进家门,那些一穷二白的小兄弟,立马跑过来打听:到哪个殖民地当警察,收入最高?新加坡、香港和上海,哪里的生活成本低?打探清楚这些细节,他们马上借钱买船票,往上海跑。

还有一个信息交流的渠道,是跨国电报。19世纪末,商业电报网络已经相当发达。早在1871年,上海和香港之间就接通了电报线。英属各殖民地的锡克人,经常通过电报交换信息。时间一长,新加坡和香港的锡克警察,发现上海租界的工资更高,居然排队“跳槽”,到上海来找工作,搞得英属新加坡的政府十分头疼。

当然,上海工部局也不是什么人都收。无论你是有经验的老警察,还是从旁遮普刚过来的愣头青,首先都得通过体检。体检的标准呢,说实话并不高:身高要超过160厘米,胸围要达标,不能有传染病、内脏疾病和皮肤病,英语也要流利。体检合格的新人,会被送进警察学校,接受6个月的培训。培训的内容,有徒手格斗,步枪和手枪射击,还有简单的中文课。有意思的是,锡克警察还要学习租界地图,并参加默写考试。因为公共租界在20世纪初,迎来了一波基建高潮,市容市貌变化非常大。警察只有熟悉地图,才能在第一时间赶到任务现场。如果一个警察的中文和上海话说得特别好,他还能获得加薪,并有机会晋升到更高的位置。

培训结束之后,考试合格的锡克警察,会被随机分配到14个巡捕房。他们的宿舍,就在巡捕房二楼。大一点的巡捕房,比如影视剧里经常出现的“虹口捕房”,平时就有100多人在值班,小一点的也有30多人。这些警察的日常工作,说实话非常琐碎,除了上街巡逻、在交通岗亭站岗,就是检查消防设施,甚至要缉拿咬人的流浪狗。当然,上海市民之所以对锡克警察印象不佳,主要是因为他们负责“查牌”。当时,进入租界地面的黄包车和马车,都要申领专门的牌照。要是没有,警察就会出面驱赶,甚至用枪托和警棍殴打车夫。有些时候,车夫倒是想好好说话,但他们讲的上海话,大多数锡克人根本听不懂,还以为是狡辩,于是进一步滥用暴力。有几回,锡克警察甚至追着车夫,冲到租界外面,用警棍打人,引来大批市民围观。稍有爱国心的中国人,看到这样的锡克警察,怎么可能产生好感?

不过,要是你以为锡克警察只是一群留着大胡子,包着红头巾的暴力狂,那你就太小瞧他们了。实际上,全世界第一支专业特警部队,就是20世纪20年代在上海租界诞生的,它的主要成员就是锡克人。这段故事,又涉及中国现代史上一个著名事件——“五卅惨案”。1925年5月30日,数千名上海工人和学生在公共租界举行游行,抗议十多天前日本资本家枪杀中国纺织工人顾正红。工部局派出锡克警察,驱赶游行群众,反而被人群逼退到老闸捕房门口。这个时候,一名英国警官,命令锡克人用步枪朝人群射击,一共开了44枪,造成9名中国同胞死难。随后一个月,上海爆发了有50万人参加的罢工、罢市活动,抗议英方暴行,震惊全国。这样一来,工部局开始急了。他们找来一位名叫费尔贝恩的英国专家,给锡克警察做培训,重点讲解:怎样在不动用枪械的情况下,驱赶示威人群,怎样用警棍和冷兵器进行格斗,怎样在人群中抓捕带头者。费尔贝恩还提议,组建一支独立的后备部队,专门用来对付形形色色的游行集会。工部局对这支后备部队评价很高。今天的特种警察,就是从它演变而来的。

当然,无论是制造“五卅惨案”,还是加入后备部队,锡克警察扮演的,都是镇压中国爱国群众的角色。这让他们在上海的形象,变得更加糟糕了。“五卅惨案”的发生地老闸捕房,因为驻扎着大量锡克警察,直接被叫做“红头捕房”。鲁迅先生也在文章里,讽刺过“红头阿三的威武”。除了参与街头任务,锡克警察还负责管理监狱。上海租界著名的提篮桥监狱,最多时关押过8000多人,号称“远东第一监狱”。这所监狱的狱警,就有2/3是锡克人。

但是,我们也应当承认:抛开工作的性质不谈,锡克警察,本身也是一群普通人。他们也有喜怒哀乐,也懂人情世故。作者曹寅查阅了四位病死在上海的锡克警察的遗嘱,发现他们的存款很少。原因是,这些人一领到工资,就把大部分钱汇到旁遮普的老家,只留下一点供日常开销。当时,租界警察的制服、伙食和住宿都是免费的,这倒是让锡克人少了不少负担。不过,警察的工作,也不是“铁饭碗”。工部局在和锡克人签合同时,规定每份合同为期五年。一些经常被人投诉,或者始终学不会中文的锡克警察,合同到期后也会失业。但他们实在不想离开上海这块宝地,于是开辟了一项“第二产业”,就是给租界的银行、戏院,还有富人的住宅当保安。一个训练有素的锡克保安,工资只比警察低1/6,在蓝领里也属于高薪。当时上海租界的锡克人,有一半以上,都在做警察或者保安。

虽然锡克人看上去只是一群“工具人”,但他们在上海安顿下来之后,也发展出了自己的社区。今天,上海虹口区宝兴路还有一座锡克教堂遗址,这里就是公共租界最早的锡克教寺庙。除了上寺庙祷告外,上完8小时班的锡克警察,也会聚在一起喝酒聊天。只要喝完不闹事,工部局是不管的。这种宽容,部分源自锡克警察的工作业绩。我们看旧上海题材的影视剧,总会觉得租界是一个乌烟瘴气的地方,是黄金荣、杜月笙这种流氓大亨横行的所在。但要是仔细分辨的话,黄金荣、杜月笙,都是在法租界起家的。英国控制的公共租界,秩序要相对清朗一些。这就是为什么,当时上海的银行和旅馆,大部分开在公共租界,而不是法租界。替这些机构看家护院的,主要就是锡克警察和锡克保安。1927年,国民党政权进入上海。他们在筹建新的上海公安局时,就曾经向锡克警察“取经”,认为他们的专业能力和职业操守过硬,值得学习效仿。

刚刚我们聊完了锡克警察在上海的日常生活。在英国主导的租界秩序里,他们当然是维护者。但要是一口咬定,锡克人就没有自己的民族感情,就甘心充当殖民者的爪牙,那也是不严谨的。实际上,锡克人不仅策划过抗英独立运动,还试图加入中国大革命的洪流,帮助中国人收回上海租界。这是怎么一回事呢?且听我细细道来。

前面我们说过,19世纪末,旁遮普地区的锡克人,掀起了一波出国打工的浪潮。他们的首选方案,是到英属殖民地当警察。另一批锡克人则去了美国和加拿大,在当地的金矿当工人,收入也不错。但一来二去,就出问题了。你可能听说过,19世纪末的美国,发生过排华运动。当时,美国政府为了保护国内就业市场,禁止企业雇用华工。其实,加拿大也发生过类似的情况,针对的就是锡克人。1908年,加拿大政府连续通过两项法令,限制锡克劳工入境,引起巨大的不满。因为加拿大是英国的自治领,理论上和英属印度属于同一阵营。英国放任加拿大排斥锡克人,等于说印度的地位不如加拿大,锡克人的利益无足轻重。这对长期效忠英国的锡克人,刺激非常深。

当时,海外锡克人主要有两个聚集地,其一是加拿大,其二就是上海。加拿大的锡克知识分子,在1914年办了一份报纸,叫《戈达尔报》。“戈达尔”在旁遮普方言里,是反抗的意思。以这份报纸为中心的群体,也叫戈达尔党。戈达尔党鼓吹推翻英国殖民统治,建立印度人自己的国家,还和“圣雄”甘地领导的国大党建立了联系。为了传播独立思想,戈达尔党在上海也建立了一个据点,想在锡克警察里发展同志,但效果不算很好。

一计不成,那就换个思路。1920年,戈达尔党派人前往莫斯科,联络新诞生的苏维埃俄国,希望获得外部支持。苏俄的响应非常积极。他们提出,让锡克人把自己的精英送到莫斯科,进入著名的东方大学,学习马克思主义理论和军事斗争经验,准备返回印度发动革命。不过,当时英国在印度的殖民统治还很稳固,单靠锡克人的力量,很难成事。于是,苏俄又提议,让锡克人参加蓬勃兴起的中国大革命,和中国共产党以及国民党左派一起,共同抵御帝国主义对中国的入侵。戈达尔党遵从了这项建议。而他们在中国动员的基本力量,就是租界的锡克警察。

锡克人参加中国革命?听起来是不是有点奇怪。但它确实是历史事实。1927年春天,40名戈达尔党骨干成员集体来到上海,住进了公共租界。他们的任务,是在北伐军开进上海时,煽动租界的锡克警察集体罢工,让英国的殖民统治陷入瘫痪。但是,这些人却撞上了一块难啃的骨头。锡克警察里有一位督导官,名叫布达·辛格,对英国人非常忠诚。他不仅四处搜捕戈达尔党分子,还经常恐吓其他低级警员,要求他们忠于职守。为了杀鸡儆猴,戈达尔党派出一名刺客,在南京路总巡捕房门口,开枪打死了辛格。他们满认为,这次行动,将会吹响革命的号角。

但戈达尔党显然想多了。他们行刺辛格那一天,是1927年4月6日。六天后,北伐军总司令蒋介石背叛革命,发动了“4·12”政变。上海租界的锡克警察罢工,还没开始,就悄无声息地失败了。从这里,你会发现:锡克人支援中国革命,虽然是出于真诚,但策略很成问题。他们既没有和上海本地的革命群众对话,也没有认真分析中国革命的走向,只是凭着一腔热血,认为只要搞定几百个锡克警察,就能颠覆英国在上海的统治秩序。这当然是一种幼稚。工部局随后就和国民党右派联手,逮捕了戈达尔党在上海的成员,把他们驱逐出境,断绝了革命的可能。

1927年之后,上海锡克人当中的抗英分子,依然在进行地下活动。锡克警察,也依然是他们的动员对象。但这一回,他们走上了另一个极端,认为可以利用日英矛盾,借助日本的力量,摆脱英国统治。1941年12月,太平洋战争爆发,日军占领整个公共租界。一小批上海的锡克警察,加入了日本扶植的傀儡武装“印度国民军”。这不仅是助纣为虐,还把自己进一步推向了上海民众的对立面。随着“二战”结束,上海租界彻底成为历史。曾经活跃异常的锡克警察,也分批返回印度,结束了这段半殖民地时代的插曲。

好了,关于这本《锡克警察》的主要内容,就为你介绍到这里。

在光怪陆离的旧上海,锡克警察曾是英国殖民秩序的重要组成部分。但他们对英国的统治,并不是无条件认同,只是在谋生压力和机缘巧合之下,成为特殊的“工具人”。而曹寅的这本《锡克警察》,追溯了锡克警察的来源和他们在上海的生活,通过翔实的史料,告诉我们:近代中国人面对锡克警察的屈辱感和愤怒感,事出有因。但作为个体,锡克警察的命运,也称得上情有可原。历史就是如此,永远有着复杂的多重面相。我们应当庆幸,今天的中国已经重新崛起于世界,不会再有租界和“警察专业户”这样的怪象了。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

历史,实在是一座包罗万象的富矿。一个不起眼的知识点,背后可能就藏着波澜壮阔的往事,值得细细品味。而《锡克警察》,就是这样一部以小见大的著作。

-

作为个体,锡克警察的命运,也称得上情有可原。历史就是如此,永远有着复杂的多重面相。我们应当庆幸,今天的中国已经重新崛起于世界,不会再有租界和“警察专业户”这样的怪象了。