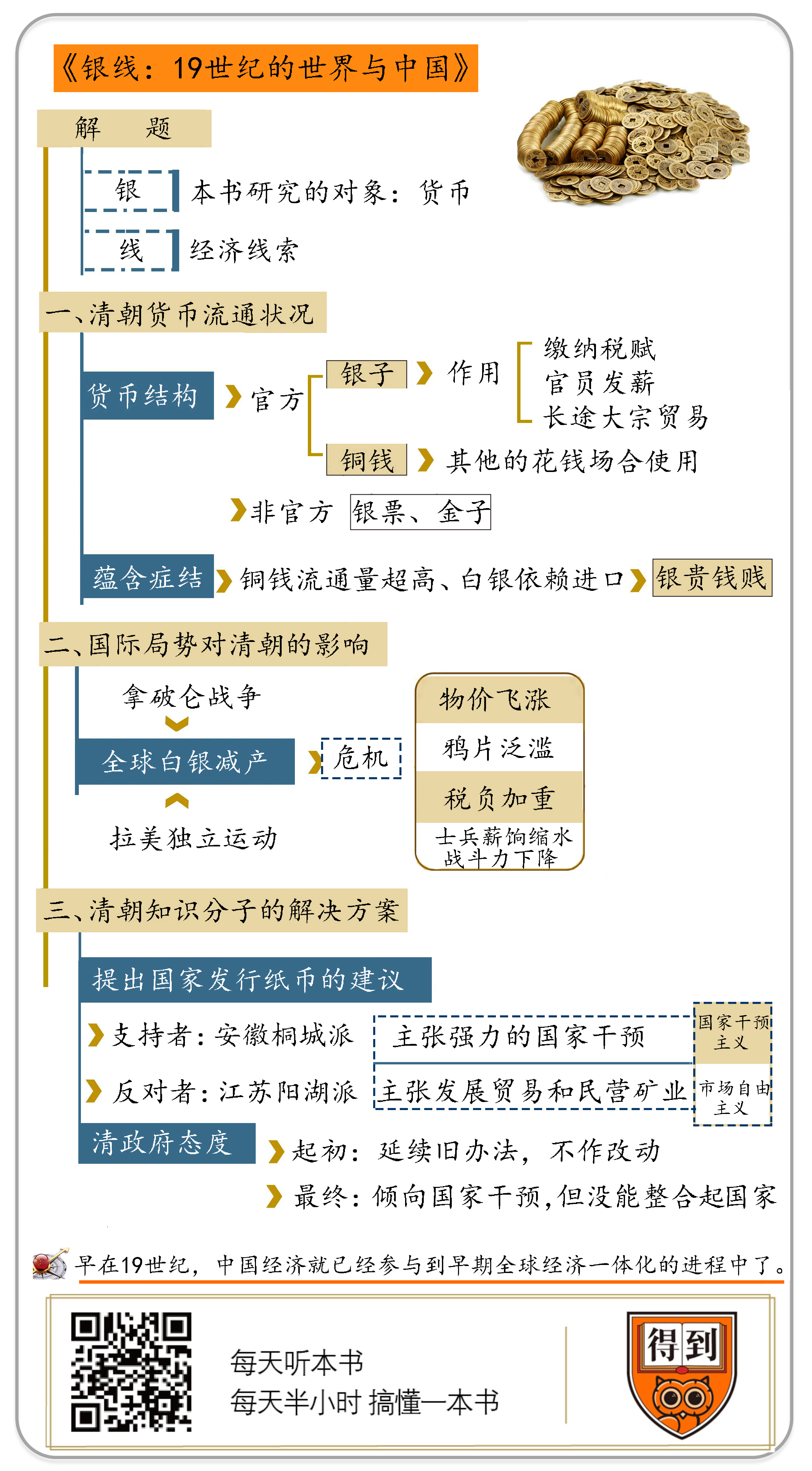

《银线:19世纪的世界与中国》 曲飞工作室解读

《银线:19世纪的世界与中国》| 曲飞工作室解读

关于作者

这本书的作者,是来自台湾地区的历史学家,林满红女士。她是哈佛大学历史系博士,师从著名学者、“美国汉学三杰”之一的孔飞力。主要研究领域是近代社会经济史。

关于本书

这是一部经济视角的晚清史,内容涉及世界货币史、清朝中衰史、清朝经学史、清朝文学史,以及中西政治经济思想比较。拉丁美洲白银的骤减几乎颠覆了清王朝,这场危机是清朝经济衰退的重要外因,也是促发鸦片战争的深层原因,给中国带来的影响甚至大于鸦片战争本身。

核心内容

本书用“银线”,把19世纪的全球政治格局、货币供给、国际贸易,还有中国的不同学派思想,这些彼此跨度很大的内容都串联在了一起,甚至还把当下的现实也串联了起来,让我们能从历史中看到今天。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《银线:19世纪的世界与中国》。

这本书的作者,是来自台湾地区的历史学家,林满红女士。她是哈佛大学历史系博士,师从著名学者、“美国汉学三杰”之一的孔飞力。

林满红女士的这本《银线》,是一部经济视角的晚清史。作者用一条独特的线索,把19世纪的全球政治格局、货币供给、国际贸易,还有中国不同儒家学派的思想,这些彼此跨度很大的内容都串联在了一起,甚至还把当下的现实也串联了起来,让我们能从历史中看到今天。

这条线索,就是本书的书名:银线。

银,指的是本书主要的研究对象:货币;线,可以理解为,潜藏在中国历史之中、不被大众所熟知的一条经济线索。循着这条线索,你会看到清朝历史完全不同于你固有认知的另一种面貌。

比如说鸦片战争,传统的看法认为这是英国为了平衡对中国的贸易逆差,所以大量倾销鸦片,而且鸦片造成了中国的白银短缺。但本书通过研究多个相关国家的海关档案发现,这个看法其实颠倒了因果。因为清代中国以白银-铜钱为货币,而本身又不产银,所以清朝的铜银比价很快就溢出了官方定价,形成“银贵钱贱”的局面,这也产生了套利空间,让白银有更强的购买力和兑换价值,于是欧洲商人大量向中国输入银元,这也是乾隆时代中国经济繁荣的基础。而19世纪初全世界范围内闹起“银荒”,欧洲回收外流的白银,导致中国的白银流锐减,和英国东印度公司的贸易也不得不采取以物易物的结算方式,这才导致鸦片泛滥,白银进一步外流,“银贵钱贱”加剧,这才有了被称为道光萧条的经济危机,以及随后的鸦片战争。

那么这场银荒从何而来呢?顺着作者捋出的这条银线追溯,我们会发现,拿破仑、拉美独立运动这些通常被认为跟中国历史不沾边的人物、事件,居然起着非常重要的作用。

而再顺着“银线”看之后的历史,还会发现更有意思的地方:面对金融危机,清朝知识分子提出了两派主张,竟然跟后来西方经济学两大顶级高手凯恩斯和哈耶克殊途同归。

下面我们就来进入这本书,还是分为三个部分来为你解读:

第一部分,主要讲清朝的货币结构。我会给你详细讲讲,清朝都有哪几种货币在流通,什么时候花铜钱,什么时候花银子。我们还会分析这种货币结构会导致什么结果。

第二部分,我们来说说19世纪清朝的经济危机。这个危机是什么?它的源头在哪里?又对中国产生了什么影响?这部分,本书作者提出的见解有很大的突破性,用全球化的视角来重新解释中国历史,相信会让你耳目一新。

第三部分,我们重点说说清朝知识分子关于货币政策的一场大交锋。也就是说,面对经济危机,当时的知识分子提出了什么解决方案,他们的想法跟现代经济学的凯恩斯主义、自由主义,有哪些不谋而合的地方,而背后又有哪些“中国特色”的思想资源。这部分内容也是本书最大的价值所在。

下面我们就从第一部分说起。首先要补充一个比较长的背景介绍:清朝的货币状况,这样就能对后面要讲的清朝财政危机的根源有透彻理解了。同时,这也能帮我们正本清源,认清一些常见的误区。

清朝的主要流通货币有两种:银子,铜钱。

银子不用多说,铜钱其实是合金材质,除了铜,还掺有铅、锡之类的金属,标准名称是“制钱”,制造的制,为了从俗,我们下面还是说“铜钱”这个习惯用语。

这两种钱的用途有什么分别呢?

银子的用途有三个:

1.向朝廷缴纳赋税,朝廷只收银子,因为铜钱成色复杂,不利于保值;

2.朝廷向各级官员发薪,也是发银子;

3.长途的大宗贸易,比如你从上海贩运一批丝绸到四川去卖,结算就要用银子。原因很简单,银子比铜钱便携,同等面值的银子要是兑换成铜钱,重量要增加二十倍以上,所以长途大宗贸易只收银子,否则没法带。

除了以上三种情况,其他的花钱场合,用的都是铜钱。所以,电视剧里那种日常消费中一出手就上千两银子的场景,在真实的历史上是不太会出现的,至少不是常态。

你可能会觉得,不是还有银票和金子吗?这是一个常见的误区,清朝的银票大多不是官方发行的货币,而是由钱庄发行的一种储蓄兑换凭证,有点像存折,不同之处是不记名,谁都可以兑换,所以也能像钱一样流通,但出了发行方的信用范围,就不行了。比如某城市钱庄发行的银票,到了另一座没有他们分号的城市,这个银票就兑不出银子了,所以无论从性质,还是从流通范围上看,银票都不能等同于纸币。而清朝政府直到1853年才发行了官方的纸币“户部官票”。至于金子,虽然被认为价值很高,但是从宋代以后就退出流通领域了,更不是官方币种,清朝只在20世纪初的最后几年里,尝试铸造过少量纪念性质的金币,并没有用于实际流通。

好,背景介绍我们说完了,以上就是清朝的官方币种:银子和铜钱,以及“半货币性质”的银票。下面来看看它们各自的问题。

首先说铜钱,虽然朝廷严禁私铸铜钱,但由于铸造铜钱的技术门槛比较低,一直屡禁不止。此外,为节约制钱成本,清政府允许使用前朝的铜钱。这样,对市面上到底有多少铜钱在流通、铜钱与白银的比价是否合理,这些问题朝廷其实心里没数。

再说银子,中国本土的银矿稀少,只在云南有一定的分布,更多依赖进口,主要来源有三个:东南亚、日本,还有西班牙。所以,清政府对于白银供给量,也是没有能力控制的。这个问题的后果很严重,我们后面会再详细讲。

至于银票,前面说了,发行权在钱庄手里,清政府也没意识到要制定政策来管理,所以,政府也没有控制权。

你看,铜钱的流通量超过实际所需;白银,高度依赖进口;纸币没有,银票,也处在政府管控范围之外,这就是清朝的货币流通状况。在这个结构里,起到价值锚定作用的应该是白银,但由于白银进口量不可控,清政府也没有什么货币政策。一旦白银供应出现问题,或者对外贸易出现逆差,白银就将外流。

可以说,没有货币主导权,直接导致了清朝在19世纪前期产生金融危机,进而爆发了鸦片战争,最终影响了清朝国运。

下面的第二部分,我们就来详细讲讲这场危机的前因后果。

清朝的白银和铜钱有一个官方规定的兑换比例:一两白银兑换一千文铜钱,但是,这种官方牌价,是没法持久的。

原因有两个,首先,这是经济学上的普遍规律。

当两种不同材质的货币同时流通的时候,那么价值高的那种,必定会更多地被贮藏起来,逐渐退出流通,这是因为货币流通过程中会有损耗,人都会倾向于珍藏那些价值高的货币,来避免损耗。想想看,你手里有一新一旧两张一百块,你是不是也更愿意先把那张旧的花出去呢?纸币的材质是相同的,人尚且会有这种心理,那就更不用说本身就贵贱有别的金属货币了。这种现象,是由16世纪的英国财政大臣格雷欣最早注意到的,所以被称为“格雷欣法则”,它还有一个更出名的俗称:劣币驱逐良币。

清朝这种银铜并用的情况,必然导致流通领域里银子越来越少,铜钱越来越多,银贵钱贱。注意,这四个字就是本书中总结的清朝后期经济问题的核心。

导致银贵钱贱的另一个重要原因是白银供给量。

西班牙的白银,不是他们本国出产的,而是来自他们在拉丁美洲的殖民地,主要是墨西哥和南美的玻利维亚、阿根廷等地。明朝末年,大量的美洲白银经西班牙人之手流入中国,后来因为欧洲的政治局势,这个供给量减少了,这是明亡清兴的一个重要的外部原因,我们在《哈佛中国史》《洪业》等书中都很详细地讲过了,而在19世纪,类似的情况又发生了。

18世纪欧洲各国在国际贸易中普遍使用西班牙银元,跟中国的贸易也用西班牙银元来支付。本书中作者用大量数据考证,从1721年到1800年,80年间从欧洲各国流入中国的银元有1.7亿元之多。为什么会这样呢?本书指出,一个很重要的原因是中国的金银比价比欧洲高,同等的白银在中国不仅能采购更多的商品,也能兑换更多的黄金,所以欧洲商人非常积极把墨西哥等地铸造的银元输送到中国套利。

进入18世纪之后,日本和东南亚各国相继停止了对中国的白银输出,西班牙就成了清朝最主要的白银来源。

18世纪西班牙发行的银元刻有西班牙国王的头像,中国人不知道这是谁,就称之为“佛头银”,因为比本土的银锭更方便,在沿海地区,这种外国银币甚至能直接流通。由于对佛头银的高度依赖,中国经济也就跟西班牙的形势紧密联系起来。

18世纪大量涌入的境外白银,支撑起了乾隆时代的中国经济繁荣,但在18世纪末到19世纪前期,好景不再了,世界白银产量大幅下降。

作者在本书中考证,尤其以1790到1799年,和1820年到1829年这两个时间段,最为严重。那么这两个时间段内发生了什么事呢?1789年法国大革命爆发,不久后拿破仑在乱局当中上台,然后横扫欧洲,战争影响了欧洲经济,造成市场需求萎缩,对中国商品的需求量下降,输入中国的白银就随之减少了。

1808年,发生了更严重的事件:拿破仑入侵西班牙。西班牙人在拉丁美洲经营了快三百年的殖民地纷纷抓住时机起义,先是墨西哥,然后是南美洲,拉美独立运动爆发了。

在动荡中,银矿业大幅减产,全世界范围内白银紧缺,而以白银为流通货币,又高度依赖白银进口的清朝,受到的影响尤为严重。数据显示,从1808年起,中国就从白银流入国变成白银流出国了,直到1856年,在这将近半个世纪里,中国的白银外流额相当于3.68亿银元,这让中国深陷危机。

好,上面是19世纪清朝经济危机的原因,当时的清政府对外部世界发生的这些大事茫然未觉,然而,结果却清晰地传导到了面前,作者认为,白银短缺造成的主要影响有四个方面:

第一,物价飙升,底层利益受损;

第二,鸦片泛滥;

第三,税负加重;

第四,士兵薪饷缩水,进而导致战斗力下降。

第一个后果不难理解,本来中国流通领域就是银少钱多,现在白银断供了,银与铜的比价,从官方定的1比1000,一度涨到1比2500,反映到日常生活上,就是以铜钱标价的商品,价格飙升。这样就损害了以铜钱为主要收入方式的底层劳动者的利益,导致他们的支出增加,生活困顿,最后沦为流民。

第二个结果,鸦片问题,这是本书的研究中非常值得注意的。作者分析认为,英国也受到了世界白银减产的影响,英国东印度公司没法再像以前那样拿出大把银子,来换取中国的商品了,甚至英国本土还向印度殖民地倾销棉花,吸纳东印度公司手里的白银。这样,东印度公司对中国的贸易,只能采取以物易物,东印度公司用来交换的,就是鸦片。随着鸦片在中国的畅销,中国商人在这项贸易中甚至要搭进去更多的白银,而这又反过来加剧了白银的短缺。所以作者说,传统观念都把鸦片看作损害清朝经济的罪魁祸首,而其实19世纪的白银减产,才是真正的根源。这种情况从18世纪末开始,持续了将近半个世纪的时间,可以说中国一直在不自知地进行着一场货币战争,而1840年的鸦片战争,只是这种矛盾累积的一次集中爆发。

第三个结果是税负加重,我们前面说过,清朝的税收是只收白银的,而百姓交税,要用铜钱到钱庄兑换成白银。因为银价上涨,即使税率不变,纳税人也要付出更多的铜钱来兑换白银,这就在事实上导致了税负加重,导致许多地方立刻陷入贫困。比如,山东、河南的地方财政收入一度下降了三分之一。

第四个结果是军队的实际薪饷缩水,士兵的工资由铜钱支付的,而且是按1000文铜钱换1两银子的官方比价。但当实际汇价达到2500比1的时候,士兵也陷入了贫困。我们说起八旗兵,感觉就是一支无能的军队,但其实在乾隆时代的历次战争中,八旗兵还是很能打的,八旗战斗力的迅速坏朽,就是从这次白银危机开始的。

好,上面我们分析了19世纪清朝经济危机的前因后果,清朝经济遇到的核心问题就是,银贵钱贱,而这又主要是源于清朝的货币结构。作者让我们看到,早在19世纪,世界已经成为有机的整体。拿破仑、拉美独立运动,这些好像跟中国不沾边的人物和事件,其实对中国的历史产生过重大的影响。欧洲、拉美的动荡通过白银这条线索,传导到了中国。鸦片战争的背后,还有深层的金融原因。这种角度和深度,也是这本书最有价值的地方。

那么在当时,面对困局,中国的知识阶层提出了什么样的应对方案呢?下面的第三部分,我们就来讲讲道光年间中国知识界一场非常重要的经济学思想交锋。

19世纪的中国知识精英们,比朝廷对这场金融危机的认识更深刻,他们很早就在寻求解决问题的办法。

一个江苏生员王鎏,刊印了一本《钱币刍言》,引起了无数回应。王鎏的建议主要是建立政府主导的货币主权,用国家发行的纸币代替市面上的银币,同时发行大额的铜钱,以解决白银短缺危机。政府的税收和给官员发放的工资也由纸币支付,以此增强纸币的信用。王鎏没有中央银行的概念,他建议由钱庄票号代为管理。

王鎏的建议引发了正反两方面的反响。卷入这场讨论的有林则徐、穆彰阿、龚自珍、魏源等清中后期主要的政治家、学者。支持王鎏的一派认为发行纸币可行,但是他们对发行多少纸币、纸币如何定价等各持主张。更多的人对王鎏的“大额铜币方案”感兴趣,这或许是因为相比纸币,他们对于铜钱的功能有更多的经验。

反对王鎏建议的人更多。起初的批评者是层级较低的学者官员,他们批评王鎏的主张是政府用没有价值的纸币吸取百姓的白银——你印两张纸,就拿去换人家手里的银子,你这不是抢钱吗?

随着王鎏主张的传播,高级别学者官员也参加了进来。魏源也认为,货币必须有内在价值,而纸币没有价值,不能靠行政命令,让没有价值的东西强行成为货币。他建议铸造银元,或者用玉石、贝壳作为货币。户部官员出身的学者许楣则撰写了《钞币论》,逐条批驳了王鎏的建议。他还敏锐地注意到,纸币天生有通胀倾向,因为纸是取之不尽的,国家大量印钞,政府有钱了,但民间怎么办呢?魏源、许楣等人的主张得到了林则徐、龚自珍等地方重臣和士林领袖的响应,他们陆续提出了用贵金属做制币材料的主张。

本书作者林满红还发现了这两种主张背后的儒学派系之争,把王鎏和魏源等人的争执看成是安徽桐城派和江苏阳湖派这两大儒学流派对立的延续。桐城派是清代最有名的儒学派系,爱谈人性、天命,比较保守,而从儒家的派系源流上说,阳湖派其实是从桐城派当中分化出来的,他们考虑问题,也会兼顾人情与时事,相对开放一些。所以,林满红认为王鎏的主张更强调国家干预,更接近桐城派的立场,而魏源这一方则更接近阳湖派,并且用了大量篇幅来阐发。不过桐城和阳湖都是属于古文经学派,而林满红把阳湖派认定为“今文经学派”,这一点是不够严谨的,这也是本书的一大争议之处,所以我们就不多讲了。与其到儒学传统当中去追溯这两派的思想源头,倒不如把他们的主张,跟现代经济学上的两大重要思想流派做个比较。这样就更有意思,也更发人思考。

王鎏一派主张强力的国家干预,这个主张与凯恩斯主义接近。凯恩斯认为经济危机是社会总供给大于总需求导致的,解决的方法也应该是扩大需求总量,手段上强调通过增加政府投资来拉动需求。王鎏还鼓吹膨胀性货币政策,也就是多发货币,这又与货币供应学派很类似。货币供应学派认为一切经济现象都是货币现象,可以通过货币调节。王鎏一派当然不知道西方经济派别的理论,但是在思维上确实有贯通之处。

反对王鎏的一方,龚自珍主张保护私产,许楣、魏源主张发展贸易和民营矿业,这些主张也得到了他们的朋友林则徐的支持。这一派还十分警惕皇室对百姓利益的无限获取,因此主张以贵金属为币材而不是发行纸币。从主张减少行政干预的角度看,这一派与哈耶克的市场自由主义接近,不过哈耶克是无限信任市场自发秩序,龚自珍等人则是有条件地容忍市场自发秩序的存在。而且他们的思想资源并不是经济学理论,而是朴素的儒家道德观,反对政府与民争利,更担心这个过程中因为执行层从中渔利,加重民间疾苦。

支持和反对王鎏的两派,都没有能力得出系统化的经济理论,并且掺杂着复杂的政治动机。但是,从辩论达到的深度看,这次交锋实现的是在中国经济思想领域缠斗了两千年的理念交锋:国家干预和市场自由主义,究竟谁是谁非。

那么清廷对于这场辩论采取什么样的立场呢?

清廷的态度分为前后两个阶段,起初,清廷采取的是延续旧办法,不作改动的立场。

表面的理由是道德层面的,认为朝廷发行纸币会让小人有机会钻空子发财,败坏社会风气,但是真正的原因更可能是技术层面的:清廷知道在不掌握白银和铜钱的流通数量、白银与铜钱的合理比价的情况下,贸然行事只会导致变乱。所以,清廷宁愿认可放任自由的货币立场。

为了补充国库,清政府还在私人开矿、海运、漕运、盐业专卖等领域,采取了一些宽松政策,看起来,市场自由主义占了上风。然而,从1853年开始,风头又变了。

拉美各国在赢得独立之后,逐渐恢复白银开采,截至这一年,世界白银供给量基本恢复到了18世纪后期的水平,世界经济开始复苏,外国市场对中国生丝等商品的需求也迅速恢复。在这些因素的合力作用下,白银重新向中国回流。1857年到1886年间,白银回流了6.91亿银元,足以覆盖1808年到1856年的贸易赤字。清朝摇摇晃晃地渡过了危机,朝廷又有了钱,所以经济改革的需求也就不那么迫切了。

从19世纪50年代开始,由于担心在镇压太平天国的战争中崛起的地方武装尾大不掉,清政府的政策又转向了国家干预主义。从1853年开始,政府发行了不可兑现的纸币和大额铜钱。虽然这种尝试最终失败了,但是中国自古只重视农业的传统被打破了,政府开始深深介入到了工商业中。国家控制厂矿企业和金融企业,成为主流。

如果要给19世纪的中国货币争论判一个胜负的话,虽然国家干预主义最终胜出,但是直到19世纪末20世纪初,清政府才通过建立交通银行、户部银行,逐渐建立现代货币制度。可是这个时候,留给他们的时间已经不多了。

好,《银线》这本书的主要内容,我们就讲完了。这本书篇幅不长,涉及的内容却特别丰富,我们讲到了三个方面:

第一,清朝的货币流通状况,以及蕴含的症结:银铜并用,作为价值锚定的白银高度依赖进口,这就会导致银贵钱贱;

第二,国际局势对中国的影响:拿破仑战争和拉美独立运动造成全球白银减产,以白银为货币的清朝受到的影响尤其严重,导致了通货膨胀、鸦片泛滥、税负加重、士兵薪饷缩水战斗力下降等一系列恶果;

第三,为了应对危局,清朝知识分子提出了国家发行纸币的建议,这距离建立现代货币制度已经迈进了一大步。而当时这个建议引发的讨论,背后的理念涉及了“国家干预主义和市场自由主义”两种经济理论的交锋,只不过是用传统的儒家话语体系表达的。最终清政府倾向了国家干预主义,发行了最早的纸币,但是还有很多领域仍然采取放任主义方法,这种摇摆也导致清政府没能将国家整合起来,应对新的外部挑战。

在本书中,作者用大量数据还原了清朝后期的经济问题,以及由此引发的社会问题。不仅串起了19世纪中国的白银进出口、政治形势、全球经济、儒学理念,也把今天的现实串联了起来。我们可以看到,在19世纪,中国经济实际上早就参与到了早期全球经济一体化的进程中,西班牙银元的蝴蝶效应,可以传导成中国贸易和货币、汇率的风暴,甚至影响国运。

货币主权是现代国家的必备特征之一,没有货币主权的国家形态,很难应对外部挑战。这个问题,对照日本的历史来看就更明显。

从12世纪宋朝开始到15世纪,中国是东亚的货币中心。日本、越南、朝鲜都曾使用宋钱,而没有自己的货币体系。日本一直使用中国的铜钱作为本国货币,他们在三四个世纪里也没有建立货币主权的概念。但是,在1600年以后,日本从朝鲜学会了冶炼金银的技术,开始发展自己的货币体系。到18世纪后期,由于向中国出口白银,导致日本白银供应不足,日本幕府开始发行大额硬币,大名们也开始发行可以兑换的纸币--这基本和王鎏的思路一样。只是日本没有受儒家经典的太多制约,这样一来,日本的货币就逐渐控制到了政府手中。这种经济制度层面的基础,为后来日本通过国家主导的维新实现富强,提供了经济制度层面的重要条件。

今天的中国经济独立性更强,政府也建立了绝对的货币主权,但是在贸易、货币、汇率等方面,今天的人们与19世纪的人们的迷茫其实大致相同:该侧重凯恩斯主义还是市场自由主义?我们可以细细品一品19世纪的精英是如何看待贸易、货币和汇率问题的,看一看他们的思考和决策对国家和社会造成了什么影响。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.清朝产生金融危机的原因:银铜并用,铜钱的流通量超过需求,作为价值锚定的白银高度依赖进口,而清政府对二者都没有主导控制权,最终导致银贵钱贱。

2.国际局势对中国的影响:战争造成全球白银减产,而清朝以白银为主要货币,导致了通货膨胀、鸦片泛滥、税负加重、士兵薪饷缩水战斗力下降等一系列恶果。

3.为了应对危机,清朝知识分子曾提出了国家发行纸币等建议,与现代经济学有相似之处。