《重建的世界》 刘怡解读

《重建的世界》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你讲的书,是美国著名外交家亨利·基辛格的《重建的世界》。这是一本400多页厚,布满了密密麻麻脚注的书。它的副标题叫“梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812—1822”。梅特涅,是19世纪初期的奥地利外交大臣;卡斯尔雷,是当时的英国外交大臣。从这里你就可以看出,这是一部研究外交史的著作。

注意了,基辛格写这本书,可不光是出于个人兴趣啊。这本《重建的世界》,其实是他在哈佛大学读书时的博士论文,初稿在1954年就写出来了。这可是一个很不寻常的选择。想想看,1954年的世界,正在发生什么?美苏“冷战”已经在激烈地进行,大半个世界都笼罩在核武器的阴影下。对一位政治学博士,尤其是关注国际政治的博士来说,研究这些现实问题,才是最容易出学术成果的。

这可不是我在随便揣测啊。要知道,和基辛格同一年从哈佛毕业的政治学博士,还有13个人,其中12个人的论文写的是“冷战”的具体政策。 可基辛格呢,居然花了整整4年时间,去研究19世纪的陈年往事。而且,他还大胆地宣称,自己从这段历史里找到了确保世界和平的“终极法则”。这两项法则,一个叫“势力均衡”,一个叫“合法性”。 基辛格认为,他归纳出的“终极法则”,在分析美苏“冷战”时,会比研究具体的政策更有用。哈佛大学呢,对这篇不合时宜的论文,评价居然还挺高,直接把1954年的最佳政治学博士论文奖发给了基辛格。

注意了,基辛格的老师们,可不是一般的大学教授啊。他的博士生导师叫艾略特,担任过6位美国总统的政治顾问。主持答辩的教授里,还有一位叫麦乔治·邦迪,后来当了肯尼迪总统的国家安全事务助理。这么多实际搞过政治的学者,会对当时只有31岁的基辛格赞誉有加,可见这本《重建的世界》,的确很有“干货”。

奇妙的是,写完《重建的世界》15年之后,基辛格自己也进入了美国政府,开始直接参与外交政策的制定。而他的外交艺术,真的完全符合他在当初的论文里归纳的那两项“终极法则”。美国著名政治学者福山就认为,“基辛格奉行的外交政策,和他在《重建的世界》里提到的欧洲外交的总体原则,有许多共同点”。 所以,学完这本书,你得到的将是基辛格本人的一整套外交“心法”。你会了解到,在基辛格眼中,影响大国关系的决定性因素有哪些,世界和平又是怎样维持的。这些发现,对你理解现在的世界局势,也会很有帮助。

说到本书作者亨利·基辛格,你可能已经知道:他是一位当代外交大师,也是中国人民的老朋友。在尼克松担任美国总统期间,基辛格出任过国家安全事务助理和国务卿,对中美关系正常化发挥过关键作用。2023年5月,高寿的基辛格将要迎来100岁生日。但你可能不知道,基辛格还是一位优秀的历史学家和作家。他这本《重建的世界》,写得真叫一个文采斐然。对书中出现的拿破仑、梅特涅等历史人物,基辛格有许多精彩的点评,绝对会让你惊呼:“原来博士论文还可以这么写!”

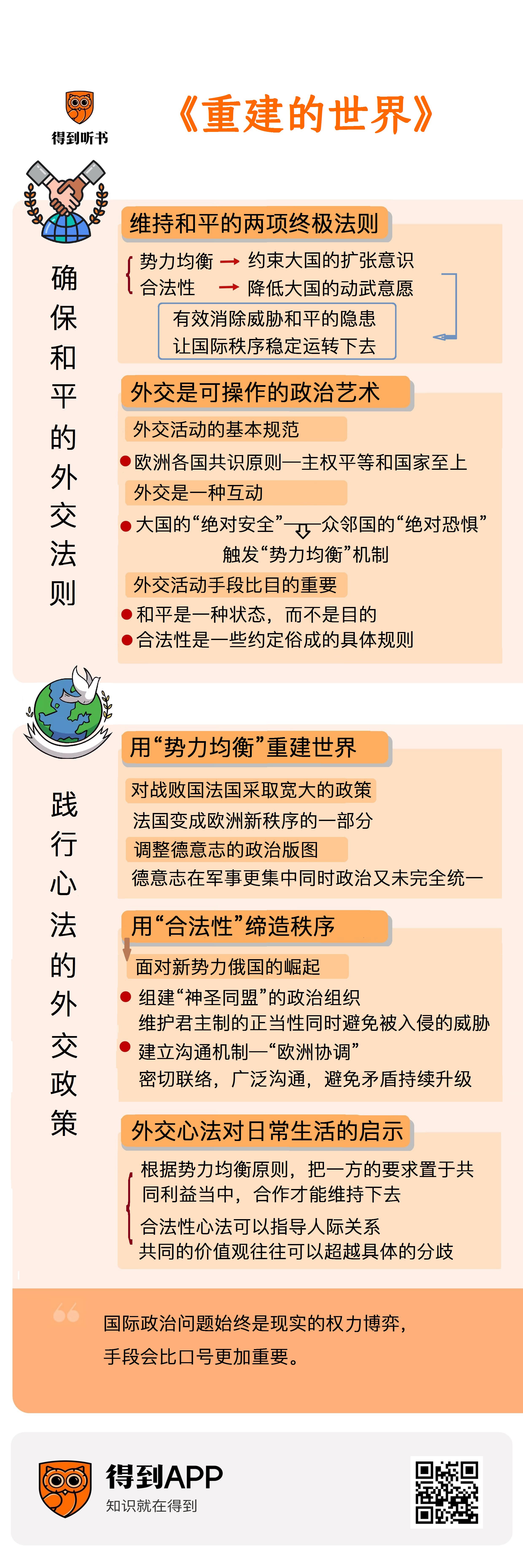

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容和它提出的独到观点。首先,我们来了解一下,为什么在基辛格看来,势力均衡与合法性是维持长期和平的终极法则。在第二部分中,你会看到,梅特涅和卡斯尔雷这两位19世纪的大外交家,是怎样践行这两项法则的。最后,我再为你总结一下,基辛格在本书里归纳的一系列外交“心法”,可以怎样帮助我们理解今天的国际政治,它对我们的日常生活又有什么启示。

首先,我们来看基辛格提出的维持和平的两项终极法则,也就是势力均衡和合法性。提到这个问题,就得先回到本书的大标题——“重建的世界”。重建,意味着刚刚经历了一场重大的破坏,世界被搅得天翻地覆了。在19世纪初的欧洲,这场破坏就是拿破仑战争。

拿破仑,我们都知道,是一位在法国大革命中崛起的军事天才。他指挥着强大的革命军,打退了反法同盟的入侵,捍卫了大革命的成果。到了1803年,拿破仑已经成为法国的实际统治者,后来又自立为皇帝。这个时候,他的政治抱负开始不仅限于保卫法国本身的领土完整。他还要对外扩张,一举征服整个欧洲。从1803年到1815年,拿破仑领导下的法国,先后和欧洲的20多个国家爆发了全面战争,造成了超过400万的人口损失。要知道,那个时候,欧洲的总人口才刚刚超过2亿。400万,是2亿的2%,每50个人里就要死一个,绝对是骇人听闻的数字。

但是,经历了这样辉煌的胜利,造成了巨大的破坏之后,拿破仑还是失败了。在1815年著名的滑铁卢战役中,他被大半个欧洲组成的联军彻底打垮了。听到这里,你可能要问了:为什么拿破仑的征服战争,没能像中国古代的秦统一六国一样,在最初的军事胜利之后,建立起稳固的政治秩序呢?为了回答这个问题,基辛格回顾了欧洲近代国家的诞生过程。中世纪结束以后,欧洲其实也出现过追求大一统的声音。但在17世纪,天主教和新教两大阵营爆发了激烈的“三十年战争”,谁也没能占据上风,只能在一个叫威斯特伐利亚的地方签署了和平条约。这份《威斯特伐利亚和约》,确立了国际法的两项基本原则,一个叫“主权平等”,一个叫“国家至上”。 主权平等,这个很好理解。而“国家至上”,指的是一个国家的政府,对自己领土上的内政问题拥有绝对的话语权。一切外部势力,不管它是天主教会还是国王的外国亲戚,都无权干涉。

《威斯特伐利亚和约》生效之后,欧洲各国逐渐形成了一套外交活动的基本规范。虽然时不时也会爆发战争,但主权平等和国家至上这两项原则,基本上是大家的共识。可拿破仑就不一样了,他直接颠覆了所有传统规则,肆无忌惮地扩张法国的霸权。拿破仑把自己的两个兄弟册封为荷兰和西班牙的国王,又在德意志的领土上扶植了几个亲法的新王国,这些做法和“国家至上”原则完全是背道而驰的。更糟糕的是,拿破仑已经破坏了旧规则,却没有想好怎样去建立新规则。 他时而心血来潮,宣称要帮助波兰取得民族独立。时而又凶相毕露,强行占领和法国一向友好的瑞士。基辛格总结说,要靠拿破仑这样一位随心所欲的领导人去统一整个欧洲,根本就是不可能的。

不仅如此,拿破仑还是一位迷信武力的政治家,这也是法国的霸权无法长期维持的重要原因。在《重建的世界》开篇处,基辛格讲了这样一件事:1812年,拿破仑带着一支70万人的大军,千里迢迢入侵俄国。托尔斯泰的小说《战争与和平》,讲的就是这场战争。其实,在1812年之前,俄国和法国曾经是盟友。但拿破仑为了困死自己最大的敌人英国,禁止俄国和英国做生意,这就对高度依赖出口的俄国经济造成了冲击。俄国马上拒绝了这项要求。如果拿破仑是一位老谋深算的政治家,他本来可以提出:由法国来为俄国提供财政补贴,弥补俄国的损失。但在拿破仑心目中,唯一有效的政治工具就是军队。俄国既然不同意,那就打一仗呗。结果,劳师远征的法军不到半年就吃了败仗,仓皇撤出了俄国。接着,一度屈服于法国武力的欧洲各国也发动了新的复仇战争,拿破仑帝国的丧钟敲响了。

从1812年兵败俄国到1815年滑铁卢战役,法国开始走下坡路了,但欧洲的和平问题并没有得到解决。基辛格注意到,在反法战争的最后阶段,扮演最重要角色的就是俄国。在1815年,俄国有整整80万军队,比英国、奥地利和普鲁士的总和还多。 俄国沙皇亚历山大一世,在拿破仑战败之后,骑着一匹白马进入巴黎,以欧洲的拯救者自居。这种情况下,俄国会不会效仿法国的先例,尝试用武力建立新的霸权呢?即使俄国没有这样的想法,战败的法国会不会在蛰伏几年后,重新走上武力复仇之路呢?这两个问题,哪一个都很棘手。

正是在回答这两个问题时,基辛格亮出了他的第一条外交“心法”。《重建的世界》的两位主人公梅特涅和卡斯尔雷,最推崇的也是这条“心法”。它叫“势力均衡”,英文叫作Balance of Power。这个词的意思是:不允许国际社会中出现任何一个国家,强大到可以用武力来毁灭其他国家的生存。如果出现了这样的霸权国家,哪怕只是一丁点儿苗头,其他势力也要赶紧联合起来,组建政治、军事同盟,对这个霸权国家进行制衡甚至“围剿”。

听到这里,你可能会觉得没什么稀奇:这不就是中国战国时代的“合纵术”嘛!怎么就成了外交“心法”了?别急,基辛格是有一番解释的。在《重建的世界》里,他提出了一个颠覆性的观点:只要一个国家还处在国际社会里,只要它还想和平地跟其他国家打交道,那它就得忍受一定的不安全感,就永远不能指望排除所有的外部威胁。

这么说可能有点抽象,举个例子。19世纪,英国是整个欧洲财力最雄厚的国家,还拥有全世界最强大的海军。但多数欧洲大陆国家并不憎恨英国,也不把英国看成是无法忍受的霸权。这是因为,英国有一项明显的力量缺陷:它的陆军规模很小,没有多少攻击性,而只靠海军是没有办法在大陆腹地进行侵略的。

注意了,英国并不是养不起一支大的陆军。拿破仑战争中期,当英国陷入孤军奋战时,它的陆军扩充的速度也是很快的。但是,在大多数时候,英国选择了主动保留这么一个缺陷,来交换欧洲大陆国家的好感。欧陆各国不担心英国会直接入侵自己,自然就不会去制衡英国了。

反过来,法国的做法就是典型的反面案例了。18世纪末期,法国流行过一个概念叫“自然疆界”。这个词的意思是:要确保法国核心领土的安全,就得把国界一路推进到像大海、高山、大河这样的地理屏障,用大自然形成的障碍来抵御潜在的侵略。正是为了追逐“自然疆界”,拿破仑发动了他的侵略战争。基辛格指出:站在法国的角度,寻求“自然疆界”只是一种防御性措施,是为了保卫本国的领土。但拿破仑在已经坐拥强大陆军的情况下,还要建立地理屏障,这会把其他国家置于极端不安全的境地。法国要的“绝对安全”,对它的邻国却意味着绝对的恐惧。这个时候,“势力均衡”机制就开始运转了。 拿破仑也最终在整个欧洲的合围下,走向了战败。

通过拿破仑这个反面教材,基辛格揭示了几项重要的发现。首先,在国际政治中,硬实力更强的国家未必总能占据上风。因为外交是一种互动,它牵涉到复杂的心理活动。如果一个大国只看重自己的安全利益,拒绝考虑其他国家的感受,那它就很容易触发“势力均衡”机制,成为众矢之的。另外,在外交活动当中,手段有时比目的更加重要。拿破仑要维护法国的安全,这本来是一个合理的诉求。但他一味迷信武力,甚至在处理法俄之间的经济纠纷时,也用战争作为手段。这种情况下,没有人会关心法国的目的合不合理了,大家想的都是赶紧打垮这个霸权。

但是,基辛格又说了:“势力均衡”,虽然可以避免霸权国家长期存在,可它离和平还有一段距离。因为在对抗霸权国家的过程中,战争也是一种常见的手段,而它的代价往往是非常大的。因此,要想让大家尽可能少使用武力,光有势力均衡还不够,还得加上一点价值观上的共识。这种共识,被基辛格称为“合法性”,是他的外交“心法”的第二块基石。 势力均衡和合法性,一个约束大国的扩张意识,另一个降低它们的动武意愿,这样才能有效消除威胁和平的隐患,让国际秩序稳定地运转下去。

注意了,基辛格用的这个词,叫“合法性”,不叫“正义性”。这跟我们平时谈论的“世界和平”,好像不太一样。我们为什么向往和平,反对战争,不就是觉得和平更加正义吗?可基辛格却说了,“正义”是一个抽象概念。从抽象的概念出发,去进行现实的外交活动,是会产生混乱的。 但“合法性”就不一样了,它主要是一些约定俗成的规则,非常具体。像前面提到的“主权平等”和“国家至上”,就属于欧洲外交中的合法性,已经被普遍接受了。另外,拿破仑帝国覆灭之后,欧洲大陆的君主国家决定结成同盟,一起捍卫君主制的稳定。基辛格认为,这种结盟也是合法性的体现。因为,一个国家一旦认可了其他国家的君主,就不大可能从外部发动改朝换代的战争。维持现状的意愿强了,合法性也就强了,和平就保住了。

听到这里,你会发现:在基辛格心目中,和平是一种状态,而不是目的。他的两条外交“心法”,关注的也是怎样制止战争,而不是国际秩序正不正义。从这个角度看,基辛格属于不折不扣的现实主义者。在《重建的世界》的结尾处,他大大方方地表示:“破坏政治秩序的通常有两种人,一种是征服者,一种是先知。征服者用武力输出自己的观念,先知则追求永恒的、没有瑕疵的和平。政治家最应当警惕的就是这两类人。” 在基辛格的外交“心法”中,势力均衡是用来对抗征服者的,合法性则是对“先知”的否定。在他看来,外交首先是一门可操作的政治艺术,而不是空泛的理念。后来,当基辛格参与越南停战谈判、中美关系“破冰”等外交大事的谋划时,采取的也是这种务实的态度。

好了,以上就是基辛格在《重建的世界》里提出的,确保长期和平的两项“心法”。不过,从事外交活动的毕竟是具体的人,原则能不能发挥作用,还要看政治家们的操作技巧。在《重建的世界》一书里,基辛格重点刻画了梅特涅和卡斯尔雷这两位19世纪大外交家的形象。他们也是拿破仑战争结束之后,欧洲得以安享长期和平的功臣。

先来说梅特涅。马克思在《共产党宣言》的第一段里,就提到过这位奥地利政治家。梅特涅仇视法国大革命,对19世纪新兴的民族主义运动和工商业资产阶级更是痛恨不已,是马克思眼中的反面人物。但他同时也是一位经验丰富的外交官,21岁就当上了驻外公使,后来又担任奥地利外交大臣长达39年。

当时,欧洲大国的外交官几乎都是贵族出身。他们最擅长的不是谈判,而是举办宴席和舞会。梅特涅也继承了这种传统。基辛格调侃说,他长得好像“从洛可可油画里走出来的假人”,举止浪漫而轻浮。 梅特涅从小就跟随担任驻外使节的父亲在欧洲各地辗转,学会了法语、英语和俄语。奥地利皇帝看重他的语言天分和社交技巧,把他派到巴黎去和法国搞关系。结果,梅特涅居然把拿破仑的妹妹发展成了自己的地下情人,成为社交场上的明星。1809年,在梅特涅的撮合下,拿破仑决定迎娶奥地利公主玛丽·路易丝为妻。 奥地利皇帝变成了法国皇帝的老丈人,双方自然也就化干戈为玉帛了。为了奖励梅特涅的这桩功劳,奥地利皇帝晋升他为外交大臣,当时梅特涅只有36岁。

从这件事上,你就可以看出:梅特涅虽然思想保守,但他的政治手腕是非常灵活的。拿破仑如日中天的时候,梅特涅千方百计去跟他套近乎,避免得罪法国。等到拿破仑在俄国吃了败仗,走下坡路了,梅特涅立即和他翻脸,加入了反法同盟。基辛格因此赞叹说,梅特涅不愧是“伟大的战术家”。 到了1814年秋天,当法国败局已定,战胜国准备开会讨论新的欧洲秩序时,奥地利居然成为了会议的东道主,梅特涅则是主持人。这场大会,就叫维也纳会议。

有一句俗语我们很熟悉,叫“弱国无外交”。没有硬实力,就没有话语权,这好像是显而易见的道理。在参加维也纳会议的战胜国里,奥地利就是那个“弱国”。它的陆海军兵力只相当于俄国的28%和英国的86%,人均工业产值还不到英国的一半。 照理说,这样一个弱国,提出的主张是不会有人关心的。但梅特涅却颠覆了这条铁律。他的做法,是充当欧洲秩序的“经纪人”,提出一个让所有国家都能受益的谈判框架,再把奥地利的特殊利益包裹在里面。当时,梅特涅说过这样一段话:“如果所有国家都能意识到霸权的危险性,如果所有国家都愿意按照‘势力均衡’的原则组织起来,那么和平就有保障了,奥地利的利益也就不受威胁了。” 注意了,前面提到的“势力均衡”,就在这里出现了。

正是在“势力均衡”这个问题上,梅特涅得到了另一位政治家的响应,他就是英国外交大臣卡斯尔雷。和梅特涅的长袖善舞、招人喜欢不同,卡斯尔雷性格孤傲,基辛格形容他“好像一座被冰雪覆盖的高山,很少有人踏足”。 在英国政界,卡斯尔雷也是个非主流人物,因为他鼓吹和欧洲大陆建立密切的联系,这就和英国传统的“离岸制衡”政策形成了矛盾。要知道,作为一个海上强国,英国最关注的一直是它的全球贸易帝国和海外殖民地。在欧洲大陆上,它既没有领土,也没有驻军。英国传统的外交政策,是在欧洲大陆扶植几个盟友,依靠它们的力量去制衡潜在的霸权国家。在反对拿破仑的战争中,英国派出的主要也是海军。它是不愿把自己卷进复杂的欧陆政治当中的。

但是,卡斯尔雷反对这样的路线。他清醒地意识到:随着工业革命的进行和战争规模的扩大,“离岸制衡”的效率已经下降了。在18世纪的战争中,动员10万人的军队就是一个大国的极限了。但在拿破仑战争中,法国军队的总数一度超过了100万人,可以轻而易举地打败任何一个传统强国。如果英国继续固守“离岸制衡”,只在战争爆发之后才介入欧洲政治,即使最终能打败霸权国家,付出的代价也会非常大。因此,英国需要进一步融入欧洲,在和平时期就跟主要大国建立密切往来,采取一致行动的立场。 而卡斯尔雷信奉的外交理念,同样是“势力均衡”。

正是因为卡斯尔雷和梅特涅都是“势力均衡”的信徒,虽然他们彼此很看不惯对方,但在1814年这场维也纳会议上,还是展开了默契的合作。他们做出的第一项共同决定,是把战败国法国的代表也召到会场,开出了相当宽松的媾和条件。法国被剥夺了1795年之后新吞并的领土,但可以保留大革命以前的版图,也不用支付赔款。卡斯尔雷解释说,只有对法国采取宽大的政策,才能避免法国人在以后实施报复,避免第二个拿破仑的出现。和约签订之后,法国本身也变成了欧洲新秩序的一部分,它可以和英国以及奥地利一起,防范俄国或者其他潜在的霸权国家。这样一来,欧洲和平就获得了重要的保障,“势力均衡”原则就可以在稳定的状态下运转了。

梅特涅和卡斯尔雷做出的第二项共同决定,是调整德意志的政治版图。要知道,从17世纪开始,整个德意志地区一直处在四分五裂的状态。讲德语的封建诸侯国一共有300多个,每个国家的人口和土地都很少,无法抵御任何大国的入侵。德意志过于孱弱,这对“势力均衡”的运转构成了障碍。有鉴于此,梅特涅拉上英国和俄国作为后盾,制定了一个重组德意志秩序的方案。原来的300多个小国,现在被合并成39个相对较大的邦国,以奥地利为最高领袖。各个邦国,包括奥地利的竞争者普鲁士,他们的军队在战时要服从奥地利的指挥。 这样一来,德意志在军事上就变成了一股更加集中的力量,同时在政治上又没有完全统一,不至于引起其他国家的戒心。这对“势力均衡”的运转,也是一个重要的支撑。

不过,“势力均衡”并没有解决战后欧洲面临的所有问题,因为谈判桌上出现了一个新角色俄国。俄国在传统的欧洲政治中,只是很边缘的角色,如今却拥有强大的武力。如果它也走向了朝西欧扩张的道路,破坏性只会比拿破仑法国更大。正是在俄国问题上,梅特涅祭出了基辛格所说的第二项外交“心法”,也就是“合法性”。

梅特涅注意到,俄国沙皇亚历山大一世是一位宗教和政治上的复古主义者。他不仅相信“君权神授”,还敌视一切形式的革命。于是,梅特涅拉上沙皇和普鲁士国王,组建了一个名叫“神圣同盟”的政治组织。 神圣同盟表面上的功能,是维护君主制的合法性,充当三个君主制大国联合镇压欧洲资产阶级革命的工具。但它其实还有一层更深的用意:既然俄国已经承认,奥地利和普鲁士的君主与俄国沙皇本人一样神圣不可侵犯,那它就没有正当理由入侵这两个邻国,去威胁欧洲腹地的安全了。反过来,俄国在欧洲开展外交活动时,还得顾及奥地利和普鲁士的感受。有了合法性的加持,奥地利就不再是“弱国无外交”,而是欧洲大国外交中的关键一环了。

另一方面,卡斯尔雷虽然对神圣同盟充满了怀疑,但他同样认为:欧洲的政治问题,应当由主要大国的统治者协商解决。如果各国在平时就能保持密切联络,广泛沟通,就可以避免矛盾持续升级,发展为战争。这种沟通机制,叫作“欧洲协调”。在卡斯尔雷的倡导下,英、法、俄、奥、普五国同意从1818年开始,每隔一到两年就召开一次国际会议,开诚布公地商讨欧洲一切重大的政治问题。 虽然在1822年卡斯尔雷去世之后,英国退出了五国会议,但“欧洲协调”的惯例还是一直延续了下去。从1815年维也纳会议闭幕起,欧洲有将近30年没有发生大国之间的战争。三个以上的大国同时卷入战争,更是要到1914年“一战”爆发才会出现。这些都是梅特涅和卡斯尔雷的政治遗产。

好了,关于基辛格这本《重建的世界》的主要内容,就为你介绍到这里。

《重建的世界》,虽然是一部历史研究著作,但基辛格的视野,远远超越了书中描写的19世纪。在全书开篇处,他对历史上几次重要的和平做了比较。梅特涅和卡斯尔雷缔造的秩序,看上去比较保守,在思想观念上不太“进步”。但因为它忠实践行了“势力均衡”和“合法性”这两项外交“心法”,保持了灵活和克制,最终确保了将近100年的总体和平。反过来,“一战”结束以后,当时的政治家们一心要建立最公正、最完美的和平,完全沉溺于对抽象原则的追捧,忘记了“势力均衡”的逻辑,很快就导致了“二战”的爆发。 这样看来,国际政治问题始终是现实的权力博弈,手段会比口号更加重要。当基辛格成为美国外交政策的制定者之后,他也是根据势力均衡这项“心法”,开始了联合中国对抗苏联的尝试,从而引发了“冷战”历史的转折。同样,在今天的世界里,一个国家如果一味追逐霸权,迟早会触发“势力均衡”机制,受到国际社会的抵制。

其实,对我们普通人来说,基辛格的外交“心法”也是很有参考价值的。比如,在商业谈判当中,我们总是希望为自己争得最大的收益,认为强硬就代表着魄力。但基辛格告诉我们:根据势力均衡原则,过于咄咄逼人,过于追求独占性利益,只会招致对方的反感。适时让步,把一方的要求置于共同利益当中,合作才能维持下去。合法性这项“心法”,则可以用来指导我们的人际关系。毕竟,共同的价值观往往可以超越具体的分歧,让友谊变得更加稳固。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

国际政治问题始终是现实的权力博弈,手段会比口号更加重要。

-

共同的价值观往往可以超越具体的分歧,让友谊变得更加稳固。