《逃离不平等》 苗博特解读

《逃离不平等》| 苗博特解读

关于作者

安格斯·迪顿,普林斯顿大学经济系教授,2015年诺贝尔经济学奖得主,长期研究贫困、发展和不平等问题。

关于本书

本书专门研究全球范围内的不平等问题,主要从健康和财富两个角度来剖析不平等。在本书中,作者采用了一个历史发展的纵深视角,从中世纪和工业革命时期,一路到21世纪,用数据说话,发现社会进步一边在促进人类的福利增长,一边却在不断造就和加深不平等。

核心内容

人类社会曾经相对平等,特别是在健康水平方面,但是,历史上很多公认的伟大事件,虽然带来了一个更好的世界,但是也打开了不平等这个潘多拉的魔盒。虽然从20世纪中后期开始,也就是东西方大分流几百年之后,很多发展中国家获得了经济繁荣,但是总体来看,全球不平等的程度一点儿都没有缩小。富裕国家虽然为贫困国家提供了大量援助,但是这些援助只满足了富国民众的道德需求,对贫穷国家的民众没有起到预期中的作用。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是2015年诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿的作品《逃离不平等》。

健康和财富,是人人都想拥有的好东西,但是在这个世界上,不是每个人都能活得健康长寿,衣食无忧。如果一个小女孩出生在美国,她有很大的概率活到80岁,而如果她不幸投胎到了阿富汗,就有25%的可能性活不过5岁。面对残酷的事实,我们不禁要问:健康和财富分配上的不平等是怎么回事?难道人生来就不平等吗?如果不是,我们是怎么发展成今天这种情况的?那些处在优势地位的人们,有没有做点什么来改善不平等?做了的话,效果又怎么样呢?这些问题,正是这本《逃离不平等》要为你解答的。作者迪顿长期研究贫困、发展和不平等问题,是这个领域当之无愧的权威。在这本书里,他从一个历史发展的纵深视角,往回追溯到中世纪和工业革命时期,想要搞清楚在全球范围里不平等是怎么发展和演变的,我们有没有可能缩小这种不平等。

迪顿选择研究不平等问题,可能跟他自己家族的历史有关。虽然他从剑桥大学毕业,又去普林斯顿大学当教授,但是他不并是什么书香世家出身,相反,往上追溯三代,他的曾祖父只是一名煤矿矿工,妥妥的工人阶级,寒门出身。迪顿的家族是一个活生生的阶级上升样本:他的祖父从矿工变成了煤矿管理员;他的父亲先是当兵,后来得了肺结核,退伍疗养,通过夜校学习成为了一名土木工程师,逃离了贫困的陷阱,还有经济能力支持儿子迪顿上私立大学;到了迪顿的下一代,他的儿女都从普林斯顿大学毕业,成为了对冲基金的合伙人。从困在地底下的矿工,到光鲜的名校精英,迪顿家族可以说经历了一场大逃亡,他们逃离了贫困、无知,还有疾病带来的早死风险,过上了更健康、长寿和富裕的生活。

在迪顿看来,人们挣脱贫困和疾病的努力,是人类历史上最大的逃亡,他甚至把本书的英文书名命名为《 The Great Escape》,直译过来就是大逃亡。在大逃亡中,有的人成为幸运儿,为子孙后代创造了未来,有的人却终身没有摆脱贫困,从这个意义上说,人类不断向前的历史,也是一个不断造就不平等的故事。因此,作为一名经济学家,迪顿想要通过时间跨度更长的数据,看一看不平等是怎么随着社会进步而演变的。作为有幸成功逃亡的人,迪顿也想知道怎样才能拉一把还陷在漩涡里的人,让世界变得更好。

本书主要讲了三个方面的内容。首先,通过历史数据,迪顿认为人类社会曾经相对平等,特别是在健康水平方面,但是从18世纪中叶开始,历史上很多公认的伟大事件,比如说工业革命、疫苗的发明等等,虽然带来了一个更好的世界,也打开了不平等这个潘多拉的魔盒。其次,从20世纪中后期开始,很多发展中国家获得了经济繁荣,但是总体来看,全球不平等的程度一点儿都没有缩小。最后,富裕国家虽然为贫困国家提供了大量援助,但是这些援助只满足了富国民众的道德需求,对贫穷国家的民众没有起到预期中的作用。

我们先来看看第一个重点。为什么说人类社会曾经相对平等,不平等反而是社会发展的一种结果?

不平等问题可以体现在很多方面,那么,怎样才能比较靠谱地估计出人类社会中的不平等呢?迪顿的策略是抓大放小,找到最重要、最具有代表性的领域来研究。在迪顿看来,健康和财富是绝大多人的共同需求,因此他选择了关注健康和财富这两个具体领域的不平等。你可能会说,健康不平等很常见啊,更有钱和社会地位的人,他们衣食住行比普通人强,生了病也能看上更好的医生,用得起特效药,难道这种现象不是从古到今、放之四海而皆准吗?迪顿认为,还真不是这样。他推测说,在19世纪之前,人们在健康方面还是挺平等的,人们能活多大岁数跟在什么阶层没关系,不论贵贱,概率差不多。

他这个观点的主要证据,来自英国一个研究团队搜集的历史数据。这个团队主要由人口历史学家组成,他们发现,英国的教堂有保留一些重要的人口统计信息的传统,教堂的记事簿里记载了教区内的居民出生、死亡、婚姻等信息,这些历史数据虽然不像今天的统计信息那么详尽,但也是目前能够搜集到的最扎实的历史证据了。这个团队整理了从16到19世纪的教堂记事簿的信息,把这几百年的数据可视化一下,有一些特别有意思的趋势就跳出来了。

比如,从16世纪中期到19世纪中期,英国总人口的平均预期寿命没什么变化,在40岁上下波动。也就是说,一个英国人最有可能活到的岁数是40岁。但是如果我们以18世纪中期为分界线,把贵族这个群体单独拎出来看,情况就不一样了。最让人想不到的是,18世纪中期之前,英国贵族并没有比一般人活得更长寿,有的时候还会低于平均水平。贵族为什么没像我们想象得那样活得更久呢?你可能也猜到了,在古代预防和治疗手段落后的情况下,一旦贵族染上当时治不了的病,特别是传染病,那就跟庶民一样难逃一死。这一点中国历史上也不罕见。比如说,清朝的同治皇帝18岁就去世了,正经说法是死于天花,也有传闻说死于梅毒,反正是死于传染病。可见,即使贵为天子,在没有疫苗、特效药等现代医学手段的情况下,面对死神也没什么特权。

这种疾病面前人人平等的情况,在18世纪中期迎来了一个转折点。在这个时间点后,英国贵族开始活得更久了,到19世纪中期,他们的平均寿命已经比总体人口的平均寿命高了20岁。也就是说,在这100年里,普通英国人的寿命没什么变化,英国贵族却像开了挂一样,能多活20年。那么这100年里发生了什么?如果你对18世纪中期这个时间点敏感的话,可能已经想到了,那正是一个启蒙运动、工业革命、技术创新推动社会进步的时代。英国工业革命让成百上千万的人口从乡村涌入城市,这对提高公共卫生提出了迫切的要求,经过启蒙运动洗礼的人们,开始敢于用理性去否定过去的教条,进行各种各样的医学创新,一些现在还广泛使用的医疗手段,比如说用奎宁治疗疟疾,还有天花接种,就是在那个时候发明的。一项医学创新刚被研发出来,成本往往比较高,也不是所有人都能接触到,所以占有信息优势还负担得起的人多半非富即贵,这就解释了为什么贵族比普通民众更早实现了对常见传染病的大逃亡,新的不平等被这么被制造了出来。

当然,这也不是说普通民众不能从进步中获益,因为随着知识被更广泛传播,治疗的药物和方法变得越来越便宜,普通人也能因此受惠。英国的数据显示,大概从19世纪中期开始,也就是贵族在寿命增长上领跑了100年后,英国总体人口的平均预期寿命开始实现持续增长,从40岁长到了20世纪中期的70岁,再到现在21世纪初的80岁。只是,通过数据我们可以直观地看到,社会进步带来的不平等,赤裸裸地体现在了贵族和普通民众这一个世纪的时间差上。

当富裕国家内部的寿命不平等在逐渐缩小的时候,另一个巨大的鸿沟却出现了,那就是国和国之间的健康不平等。直到今天,世界上很多国家的健康状况,仍然相当于发达国家18世纪时的情况。比如,开头我们提到的,在阿富汗仍然有25%的孩子活不过5岁。很多致死的疾病不是什么疑难杂症,而是那些在17、18世纪肆虐欧洲的传染病,在技术上人们早就有能力攻克它们了,但它们仍然每年都能造成近800万人死亡。一个人出生在穷国,不幸染上肺结核,很可能因此死亡;如果出生在富国,他有很大的概率能逃过一劫。在迪顿父亲的例子中,他治愈了肺结核,让家族继续开枝散叶,还培养出了诺贝尔经济学奖得主。在这种结构性的不平等下,个体的命运就像是浪潮上颠簸的一叶小舟,自身的奋斗并不能左右潮水的方向。

那么,这种国和国之间的不平等,是因为富裕国家有钱、贫穷国家没钱吗?我们知道,工业革命启动了经济增长的引擎,从18世纪中叶到现在,人类的物质生活水平有了史无前例的提高,全世界人口的平均收入增加了7到8倍,但是与这段辉煌历史同步进行的,是东西方的大分流,就是说英国、西北欧和北美这些地方,开始在经济发展上和世界其他地区分化开来,造成了持续至今的巨大鸿沟,这也是社会进步带来不平等的又一个例子。那么,富裕国家和发达国家在健康水平上的不平等,是不是一个经济问题呢?

迪顿认为,很可能不是,因为很多研究都发现,经济增长本身不能自动改善健康水平,一些更直接相关的因素作用更大,比如能不能有力防控疾病,包括提供更干净的水、建立基本公共卫生体系、发展私人医疗、卫生部门之间协调努力等等。在这些方面,很多穷国的政府做得还很不够,甚至在政府不那么缺钱的情况下,也不愿意改善现状。比如,有些国家拥有丰富的资源,靠矿产和石油运行得很好,它们自然形成了一种漠视普通民众健康的体制。这些复杂的政治经济原因,使得国和国之间的健康不平等,没有随着时间的推移和技术的扩散而变小。

以上就是为你讲的第一个重点。自从18世纪中期以来,人类社会就在一边发展,一边制造不平等。工业革命造成了东西方在经济发展水平上的大分流。医学创新和技术进步,使人类的寿命得到了很大的增长,但是不同的人群在进步中获利的程度是不平等的。这种差别先是体现在先发展国家的内部,比如在19世纪中期的英国,贵族的平均寿命比普通人长出20年,随后体现在穷困国家和富裕国家之间,穷国的人们至今还没有摆脱疟疾、肺结核等传染病的死亡威胁。

你可能会想,对,几百年来全球不平等的这个情况我们都是承认的,但是,这种不平等在最近几十年有没有好转一点呢?毕竟二战之后,有一大批国家抓住了发展的机会,充分利用后发优势,缩小了和发达国家的差距。前有亚洲四小龙,后有中国和印度这两个人口大国,这些地方的经济发展应该能够改善不平等吧?这就到了我要为你讲的第二个重点,为什么迪顿竟然认为,国和国之间的不平等在半个多世纪以来一点都没有缩小?

迪顿承认,这些国家和地区的经济繁荣,是人类进步史上浓墨重彩的一笔。特别是中国和印度的发展,使亿万人口挣脱赤贫和疾病,堪称人类有史以来最伟大的逃亡。但是,作为一名经济学家,他的职业习惯是拿数据说话,在对比了半个多世纪来的数据之后,他得出的却是又一个令人悲伤的结论:全球经济不平等的程度没有缩小,反而在扩大。

迪顿具体是怎么算的呢?他按照平均收入这个标准,给世界上所有的国家排序,得到了一个从最穷到最富的国家队列。迪顿对比的不是队伍两头最穷和最富的国家,而是那些相对贫穷和相对富裕的国家。这个“相对”是什么意思呢?严谨一点来说,这个相对是统计学上的概念,学名叫四分位数。假如我们给这个队列里的国家打分,满分是100分,最低分是0分,那么,相对贫穷国家就是那些拿了25分的国家,相对富裕国家就是那些拿了75分的国家,我们来比比看这两类国家的收入差距。这样做的目的,是排除极端情况的干扰,只对比那些中等偏下和中等偏上的国家,得到比较稳健的结论。

迪顿发现,在1960年,相对富裕国家的国家平均收入,是相对贫穷国家的7倍,在2009年,这个差距扩大到了8.5倍。这种整体不平等的扩大,意味着虽然人类总体财富在增加,但在财富分配不平等这方面,我们一点进步都没有。尤其是在有些国家全力追赶、缩小不平等的前提下,这种扩大更说明有些国家在大踏步掉队。这就像在奥运会开幕式走方阵一样,如果我们把世界上每个国家想象成一个方阵,那么,欧美国家的方阵走在前面,中国和印度两个方阵原本在后面,但是前进很快,已经走到队伍中间,而刚果、海地等一些国家的方阵却在大踏步向后走,导致人类整体的队形越拉越长。另外,即使一个国家的方阵在整体向前,也有可能加剧不平等。比如说,印度城市里高科技公司的有钱人,早就站在整个队伍的最前端了,但是印度农村的贫困群体却在原地踏步,这种内部的不平等常常被整体向前的趋势掩盖。迪顿认为,如果不平等没有随着发展而改善,那么整个国家的进步也会因此蒙上阴影。

最近几十年,这种国家内部不平等扩大的趋势,在富裕国家也表现得越来越明显,美国就是一个突出的例子。随着全球化的进程,美国社会越来越被贫富差距扩大这个问题困扰。美国的中产阶级和低收入家庭,收入都没有出现显著增长,而从事金融、IT 行业的高收入人群,却快速地在全球化中获益。随着财富的增加,这些新贵的政治影响力也快速增长,他们以雄厚的资本展开游说,对政策制定施加影响,巩固自己的利益。当不平等的鸿沟越来越深,一连串的后续反应也随之出现,比如说反对全球化的保守主义浪潮,美国总统特朗普的上台,中美之间的贸易摩擦甚至贸易战,等等,在一定程度上都和不平等的扩大有关。人们虽然创造了经济发展的辉煌历史,却没有更好地把蛋糕分好。

以上就是为你讲的第二个重点,虽然不少发展中国家在20世纪中期以来获得了经济腾飞,但是当那些种子选手在大踏步前进时,仍然有很多国家在默默地掉队,它们掉队的速度,甚至在总体上抵消了增长,加剧了不平等。并且,国家内部的不平等也困扰着这些后发的明星国家,甚至是老牌发达国家。

那么,那些运气好的人,那些取得胜利逃亡的人,有没有回头看一看,帮助那些不幸掉队的人呢?多少让人感到欣慰的是,答案是有。自从二战以来,富裕国家在经济发展和公共卫生上,对贫困国家提供了巨额援助。这些对外援助,如果只论出发点的话,确实闪烁着道德的金光,体现了人类可贵的同理心和正义感。它们要么是在富裕国家的民众捐款支持下,政府执行的官方援助,要么是世界银行、联合国开发计划署,或者是抗疟疾、肺结核等公共卫生相关的国际组织推动的援助项目,它们的共同目标是,实现资源的反向流动,缩小严酷的不平等。

你可能不太了解的一个事实是,现在全世界大概有8亿人活在贫困中,每天的生活费少于1美元。如果每个美国成年人每天捐出0.3美元,就能消除全球贫困。如果更进一步,英国、法国、德国、日本的成年人都加入到这个队伍中来,每人每天只要捐出0.15美元,相当于1块钱人民币,全世界就不会有人继续生活在贫困线以下。这个数据非常惊人,但更惊人的是,事实上富裕国家已经提供了接近这个体量的援助,不信的话,我们来看一看2011年的数据。在那一年,全部富裕国家的对外援助总额是1335亿美元,加上私人慈善机构和国际非政府组织提供的接近300亿美元的援助,全部折合成贫困国家的购买力,平摊给世界上每个穷人的话,每人每天都能得到将近1美元,这意味着不会有人生活在赤贫状态。但是,现实是残酷的,该给的钱都给了,贫困还是没有被消除,为什么?

在迪顿看来,得出一个最低1美元的生活标准,乘以世界上的贫困人口总数,再去想办法筹集那么多援助发出去,这种做算术题的思路本身就走偏了,把现实理解得过于简单化,忽视了在对外援助中卷入的各种复杂因素。比如说,在富裕国家中,虽然纳税民众愿意花钱支持扶贫,满足帮助别人的道德需求,但是他们不能控制具体的援助结果。以政府主导的援助并不是人对人的,而是政府对政府展开,这些国家的政府在实施援助时,往往掺杂了大量的经济政治考虑。像法国,由于历史原因,主要援助它的前殖民地;美国的对外援助,一直捆绑着它的外交利益,附带着各种条件。有时候,政客们为了讨好选民,或者转移公众对国内矛盾的关注,在明明知道援助不起作用的情况下,也会夸大援助的效果,继续无效的援助项目,捞取政治美誉。

这些和现实利益的捆绑,使援助没有流向它应该去的地方,削弱了援助在实际中的效果。不少被援助国本身就是政治腐败的独裁国家,援助很有可能根本没有帮到穷人,因为统治者会中饱私囊,或者把援助的资金用来巩固自己的统治,维持原先那种对人民福祉不管不顾的体制。在这个意义上,贫穷和疾病不是因为缺乏资源和机会,而是因为失败的体制和政府,贫穷国家拿到更多的钱,反而维持或恶化了这些问题。

那么,国际组织进行的公共卫生援助,会不会和这些政府主导的扶贫援助、发展援助有所不同?比如说,联合国儿童基金会给贫穷国家的千百万儿童送去抗生素、疫苗、杀虫剂、蚊帐等等,降低他们因为传染病而早死的风险,这种工作应该是实打实的吧?迪顿认为,健康援助确实取得了不少成就,但是如果我们换一个视角来看,情况也不容乐观。这些成功的健康援助计划,基本上都是垂直卫生项目,也就是国际机构自上而下的空降兵项目,这些项目的主力是外来的“和尚”,在当地实施的时候,再招募一些本国的地方卫生人员参与。前面说到的疫苗接种、消灭天花、控制蚊虫、防治疟疾都属于这种类型。这种垂直项目虽然比较成功,但同时推进的不少水平项目都失败了。

水平项目主要依靠的是本国政府和民众,外来的援助者起到的作用是次要的。我们知道,光靠外来援助,靠空降兵,也许能专事专办,解决一时一地的问题,但是稳定和可持续的基本医疗保障,是不可能靠直接输送实现的,需要一个有为的政府和相当的国家能力,自力更生去建设和维护一个扎根于本国社会的日常医疗体系,而那些接受援助的贫困国家很少能做到这一点。而且,还有人认为,这些成功的国际垂直项目,在一定程度上阻碍了本国医疗体系的建设,因为这些项目需要抽调本地护理人员,使得本地原来就薄弱的日常医疗服务雪上加霜。

因此,迪顿指出,不管是扶贫援助还是卫生援助,国际援助虽然有正面作用,但是也带来了非常复杂的负面作用和伦理问题。知识和技术的进步,同理心和道德责任感,所有这些美好的东西加在一起,也不能保证全人类的胜利逃亡,现实中的操作,远比简单的数字计算复杂得多。

说到这里,这本书的主要内容就介绍完了,下面我们来总结一下知识要点。

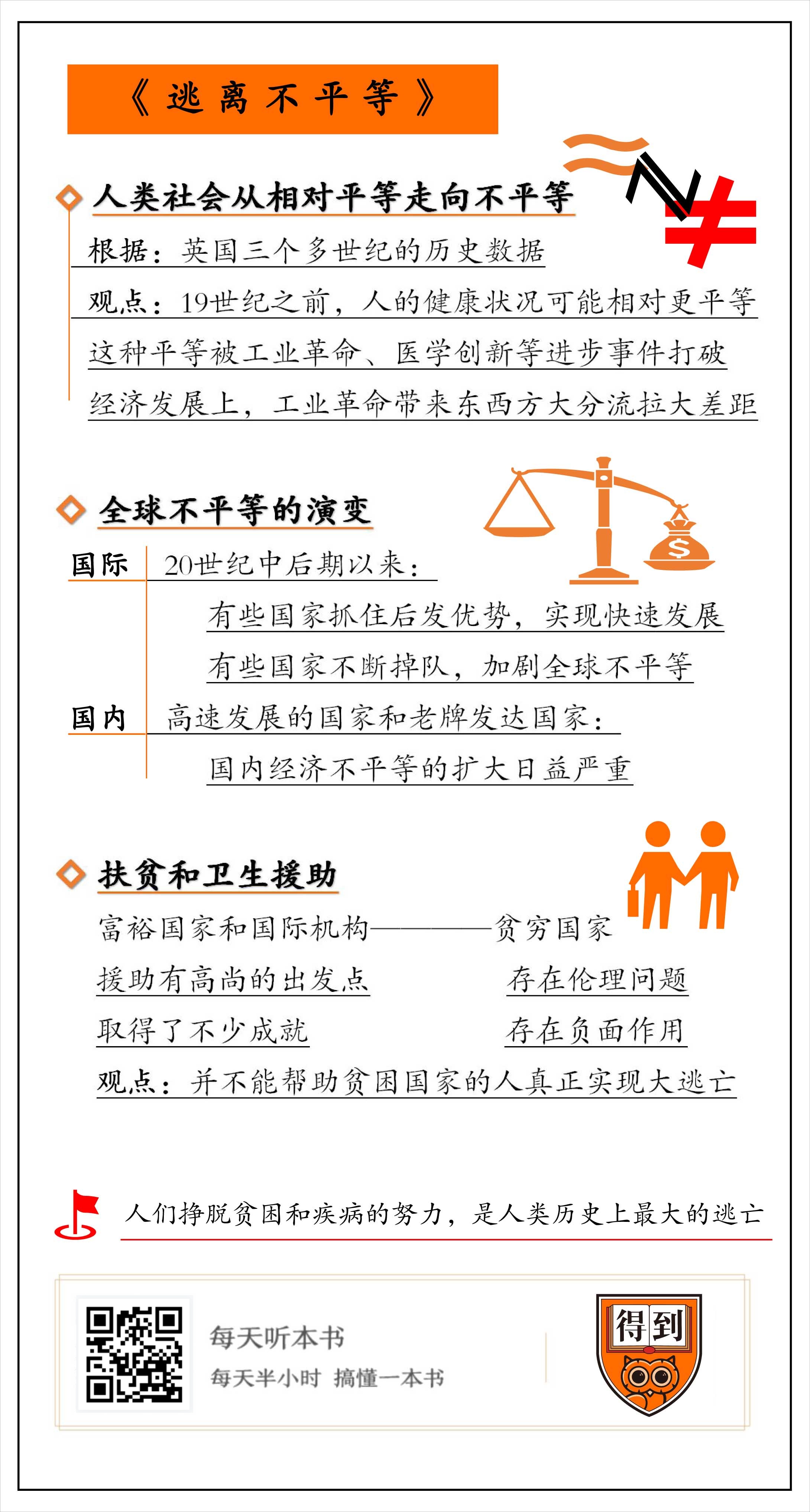

首先,我为你介绍了人类社会是怎么从相对平等走向不平等的。根据英国三个多世纪的历史数据,迪顿提出了这么一种观点:在19世纪之前,人们的健康状况可能是相对更平等的,这种平等被工业革命、医学创新这些伟大的进步事件打破,贵族开始比平民活得更健康,发达国家的人民开始比发展中国家的人民活得更健康。在经济发展方面,工业革命也带来了东西方的大分流,造成了持续至今的差距。人们得到的是一个更好的世界,也是一个更不平等的世界。

其次,我们讨论了最近半个多世纪以来全球不平等的演变。20世纪中后期以来,虽然有些国家抓住了后发优势,实现了快速发展,有些国家却在不断掉队,加剧了全球不平等。而且,最近几十年来,在这些高速发展的国家和老牌发达国家里,国内经济不平等的扩大,也成为了一个日益严重的问题。

最后,我们分析了富裕国家和国际机构对贫穷国家进行的扶贫和卫生援助。迪顿发现,这些援助虽然有着高尚的出发点,也取得了不少成就,但在实际运作和成效上,存在着复杂的伦理问题和负面作用,并不能帮助贫困国家的人们真正实现大逃亡。

听完这本书,你也许会觉得有点不过瘾,因为在梳理不平等的发展和演变时,这本书谈到了很多其他特别重要的主题,比如说经济起飞的增长之谜,为什么国家会失败,怎么才能建立起一个有为的政府,怎么建立一个对民众负责的公共卫生体系,等等。每一项单独拎出来,短时间内都讨论不完,也可能正是因为这样,这本书虽然摆数据、讲事实,把人类社会从相对平等到不平等、再到实现平等的努力这个故事讲述得很清楚,但对于这些演变后面的具体原因和推力就点到即止,甚至有点泛泛而谈。

在这些分析中,最犀利的可能要数迪顿对国际援助的批评。如果把目前已有的国际援助,平均分配给世界上每个穷人,我们其实已经可以消灭贫困,这可能是一个大多数人都没有想到的事实,把这样一项数据摆出来,甚至不用多加论证,就足以让人怀疑目前这种援助手段的有效性。经济援助没有消灭贫困,反而被形形色色的政治势力利用,加剧了不平等,卫生援助挽救了生命,也在一定程度上阻碍了贫困国家的医疗体系建设,这可能是国际援助在道德光环之外的部分真相。

撰稿:苗博特 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

1.在19世纪之前,人们的健康状况是相对更平等的,这种平等被工业革命、医学创新这些伟大的进步事件打破,不同人群在进步中获利的程度不平等。

2.不少发展中国家在20世纪中期以来经济发展,但仍然有很多国家掉队,它们掉队的速度,甚至在总体上抵消了增长。

3.富裕国家和国际机构对贫穷国家进行的扶贫和卫生援助在实际运作和成效上,存在着复杂的伦理问题和负面作用。