《辨色视朝》 邓一丁解读

《辨色视朝》| 邓一丁解读

关于作者

李文杰,北京大学历史学博士,现为华东师范大学历史学系副教授。研究领域包括中国近代政治制度史、近代的边疆与外交,代表作有《中国近代外交官群体的形成(1861-1911)》《日暮乾清门:近代的世运与人物》,并在《历史研究》《近代史研究》等国内一线历史研究期刊发表论文多篇。

关于本书

本书是一部清代制度史的研究专著,作者运用大量一手史料,深入研究了清代朝会和文书制度的细节,体现了深厚扎实的学术功底。虽然是历史学研究专著,研究的又是较为艰深的制度史领域,但本书的写作笔法生动平实,在专业性与可读性之间做了很好的平衡。

核心内容

解读从原书内容中提炼了清代朝会和文书制度演变的整体脉络,帮助你建立对清代政治制度的总体印象,并选取了原书中最生动的案例,辛酉政变,结合作者的访谈,带你从权力和责任分配的视角,更深入地审视历史事件背后的制度因素。

你好!欢迎每天听本书,我是邓一丁。今天我要为你解读的这本书是《辨色视朝》。“辨色视朝”这四个字,出自《礼记》。“辨色”指的是分辨天色,“视朝”指的是处理朝政,连起来的意思是:君主看到天色蒙蒙亮,就该召集大臣们处理朝政了。这本书研究的是清朝的中央政府怎么开会,怎么处理政务文书。这本书的作者是北京大学的历史学博士李文杰,目前任教于华东师范大学。他专门研究中国近代的政治制度。

今天我们形容繁重的工作,还会用到一个成语,叫“文山会海”,可见文书和会议是组织工作中最重要的两个组成部分。在中国古代的中央政府里,开会和处理政务文书,也是皇帝和大臣们最主要的日常工作。假如把中国古代的中央政府比作一个血液循环系统,那文书就是系统中流动的血液,而会议塑造了整个系统的结构。怎么开会,决定了文书怎么在官僚系统中流转。

了解清朝人怎么开会,怎么处理政务文书,这对今天的读者来说,有什么价值呢?在我看来,这本书的价值主要有两点。第一,历史爱好者们总是喜欢谈论古代王侯将相的丰功伟绩,但其实,传奇的历史事件在那些历史人物的人生中只占很小的一部分。他们大部分的人生,和我们一样,也是在日复一日的工作中度过的。了解古代王侯将相的日常工作,可以帮助我们看到历史更真实,更平凡的一面。第二,会议和文书制度并不是僵化的程序,制度的背后是对权力和责任的分配。剖析清朝的历史,可以帮助我们透过制度的表象,看到权责分配的本质,从而更深刻地理解制度的逻辑。

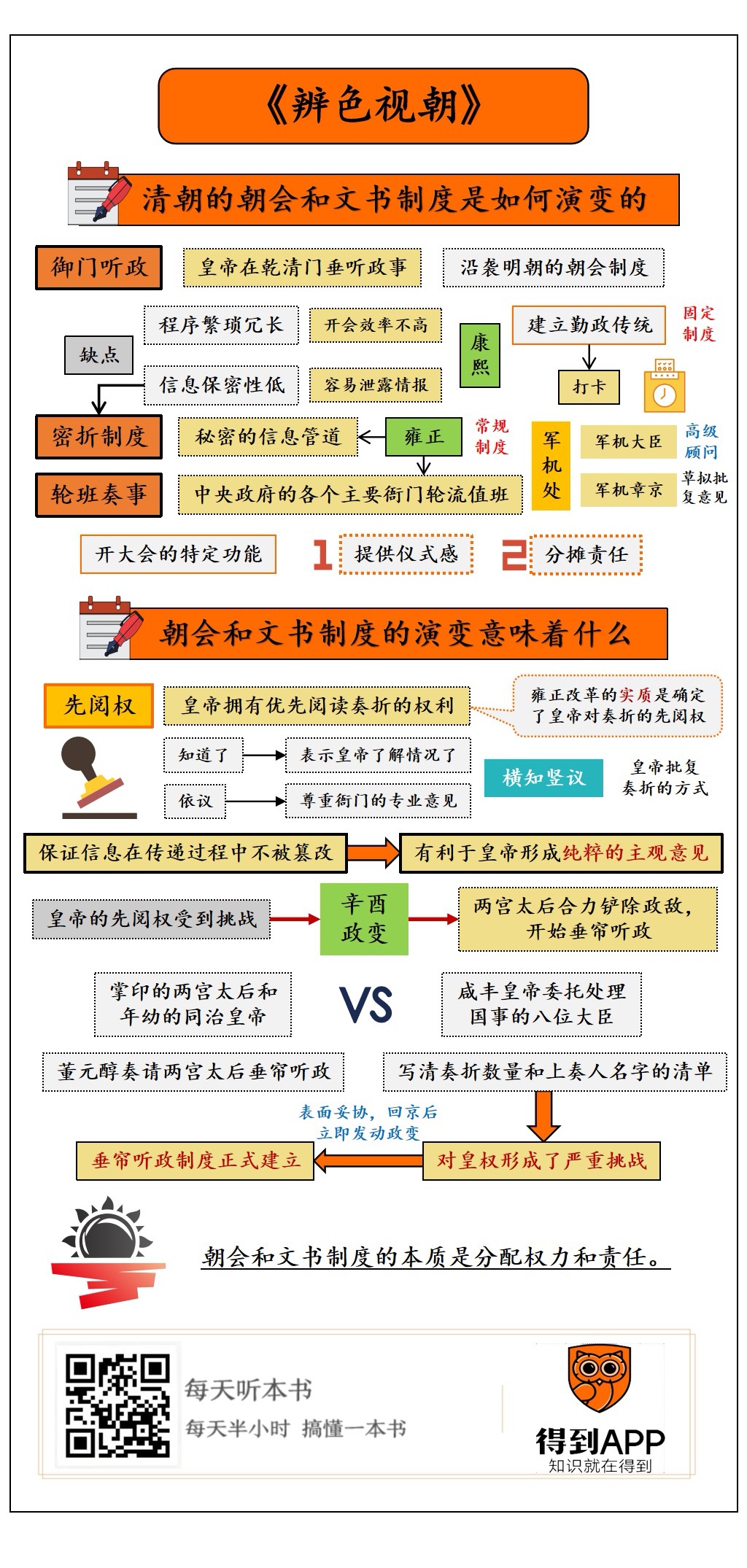

接下来我就分两个部分来为你解读这本书。在第一部分,我们先来了解一下,清朝的朝会制度经历了怎样的演变,文书在不同形式的朝会中如何流转。在第二部分,我们来看一个具体的历史事件,辛酉政变;我会从权力和责任的角度来为你分析,清朝后期朝会和文书制度的本质究竟是什么。

好,接下来我们就进入第一部分。我们先来看看,清朝早期的中央政府怎么开会,文书在官僚系统中怎么流转。

我们都知道,清朝的统治者是女真族的爱新觉罗氏。在明朝,他们原本只是管辖着中国东北一块不大的地方。清军入关后,爱新觉罗氏的统治范围急剧地扩大。突然接管了庞大的官僚系统,每天都要面对复杂的政务,清朝的皇帝也犯了难,该怎么给文武百官开会呢?

最方便的办法,当然是照搬前朝的制度。清朝初年的统治者决定,沿袭明朝的朝会制度:御门听政。

所谓的“御门听政”,指的是皇帝在乾清门垂听政事。乾清门是紫禁城乾清宫的正门。今天你到故宫参观,由南向北穿过太和殿、中和殿、保和殿,来到一片开阔的地带,迎面看到的这座大门就是乾清门了。御门听政就是在乾清门前的这块空地上举行的。御门听政的排场很大,开会的时候,满朝文武,不管是各个衙门的主要负责人,还是中下层的官员,都要到场。在这个会议上,处理文书的过程是公开的。皇帝坐在乾清门前的御榻上,面前摆着一张放奏章的桌子。各个衙门的官员,都在乾清门东侧的台阶下面等着,轮流上台向皇帝汇报工作。他们汇报工作也有一套固定的动作。官员要先登上台阶,跪着把奏章放在皇帝面前的桌子上,再退到一边,再次跪下和皇帝说话。等到皇帝给出了处理意见,官员们再按照品级顺序从台阶上退下来,下一个衙门的官员再重新走一遍这套流程。

我们从现代人的角度来看,御门听政至少有两个很明显的缺点。首先,御门听政的程序太繁琐,太冗长了。一个衙门上台汇报,剩下所有的衙门都在下面干等着,这样开会,效率显然是不高的。再有,御门听政是一个对全体大臣都公开的会议,奏章上的信息,毫无保密性可言。当着全体同事的面,向最高领导汇报工作,有些得罪人的话当然就不方便讲了;而且,在这样公开的场合讨论军国大事,还有泄露情报的风险。

既然有这么明显的缺点,清朝早期的皇帝为什么还要御门听政呢?其实,他们也有自己的权衡。御门听政是在康熙皇帝亲政后成为固定制度的。在那个时候,清朝的统治根基还不够稳固。比起追求开会的效率,康熙皇帝更希望通过开会来建立一个勤政的传统。在康熙皇帝亲政的五十四年间,没有特殊情况,几乎每天都要御门听政。而且,开会的时间也很早,春夏两季在早晨7点,秋冬两季在早晨8点。每天都要起个大早,和皇帝见上一面,中央政府里大大小小的官员们当然就不敢怠慢工作了。所以,除了处理政务,御门听政还有一项重要的功能,就是打卡。

那奏章的保密性差,这个问题又该怎么解决呢?其实,我们倒也不用替康熙皇帝担心。在他的时代,除了公开的奏章,皇帝和大臣之间,还有一条秘密的信息管道。如果要讨论军事机密,或者是弹劾某个高官,官员们可以写一封奏折,密封好,通过秘密的渠道直接提交给皇帝。有了密折这种上奏的方式,康熙皇帝就算每天开大会,也不用担心错过重要的信息了。

不过,康熙皇帝喜欢御门听政,他的继任者雍正皇帝却完全无法忍受。在登上皇位的过程中,雍正皇帝经历了著名的“九子夺嫡”,他和八个兄弟为了夺取皇位,展开了残酷的竞争。从这场竞争中胜出后,雍正皇帝当然心有余悸,他对信息保密性的要求也远高于他的父亲康熙皇帝。所以,刚一登基,他就对朝会制度进行了大刀阔斧的改革。

首先,雍正皇帝不再要求全体大臣都来参加每天的朝会了,朝会改为轮班奏事。所谓的“轮班奏事”,就是中央政府的各个主要衙门轮流值班,一个衙门只负责一天的朝会。皇帝每天只接见一个衙门的官员,专门处理一个领域的工作。其他的衙门有紧急的事务,可以加班上奏,假如没什么要紧事,那就不用来开会了,专心处理自己负责的工作就好。这样一来,文武百官不用有事没事都来开会,白白消耗时间和精力,朝廷处理政务的效率当然会大大提高。而且,每天只来一个衙门,信息的渠道收窄了,保密性当然也就比御门听政要高一些。

不过,雍正皇帝对信息的保密性还有更高的要求。针对政务文书的形式,雍正皇帝也进行了改革。他把康熙年间专门用来处理军国大事的密折制度变成了常规制度,规定朝廷上下所有的官员,事无巨细,一律密折上奏。这样一来,全体官员的汇报都是写在密封好的折子里,直接交给皇帝的。在皇帝拆阅奏折的时候,折子里的信息只有写折子的大臣和皇帝两个人知道。

经过轮班上奏和密折上奏这两项改革,全国上下的政务文书全都汇聚到了皇帝一个人身上,信息的保密性当然是大大地提高了。不过,雍正皇帝以一己之力处理全国的政务,毕竟是不现实的,他当然还是需要大臣们的辅助。但他又不喜欢开御门听政这样的大会,怎么办呢?雍正皇帝组建了一个新的机构,叫“军机处”。军机处是皇帝的私人秘书机构,里面的官员分为两级,高级的叫做“军机大臣”,低级的叫做“军机章京”,“文章”的“章”,“北京”的“京”。军机大臣是皇帝亲自从内阁大学士、尚书、侍郎这些高级的中央官员里任命的,这些人的任务是充当皇帝的高级顾问。军机章京是从中央政府里品级较低的官员里通过考试选拔出来的,他们的任务主要是按照皇帝的意思草拟奏折的批复意见。有了军机处里这帮秘书人员的辅助,皇帝遇到拿不准的事情,可以找军机大臣们商量;需要拟定复杂的批复意见,也不用亲自动笔,找个军机章京代笔就可以了。这样办事,保密性高,效率也高。

从雍正改革以后,清朝处理政务的朝会就从御门听政这种大会,变成了主要由皇帝和军机大臣们参加的小会。政务文书也从公开的奏章改成了机密的奏折。从此以后,御门听政举行的频率逐渐降低,它从康熙年间的每天举行,到后来的几天,甚至几个月才举行一次,最终在1860年以后彻底消失。

不过,虽然常规的朝会变成了小会,大会仍然具有特定的功能,并没有完全被历史淘汰。开大会的第一项功能是提供仪式感。大会的人数多,排场大,更容易制造出庄严的气氛,所以到清朝后期,朝廷还是保留了大朝、常朝这类礼仪性质的会议,在特定的日子里,皇帝在大殿召见百官,接受朝拜。大会的另一项功能是分摊责任。在晚清时期,遇到特别重大的军国要事,统治者还是会召开大规模的会议。比方说,1900年,慈禧太后在对十一国宣战之前,就召集了一百多名官员开会。不过,这场会议上发言的人并不多,慈禧太后召开会议的目的也不是为了集思广益,而是因为她知道,宣战是一步险棋,历史责任重大,所以至少在形式上,要让这个决定显得像是一个集体决策的结果,要让所有的大臣一起来背锅。事情后来的发展也证实了慈禧太后的老辣。宣战后不久,八国联军攻进了北京城,为了同列强议和,慈禧太后迅速诛杀了一批当初参加会议的主战派官员,她自己则免于被列强追究,保住了权位。早在宣战前的那场大会上,慈禧太后就为事后甩脱责任找好了替罪羊。

在前面这一部分,我们回顾了清朝的朝会和文书制度的发展过程。简单来说,清朝的朝会,经历了一个从开大会到开小会的转变。大会,指的是康熙年间盛行的御门听政。小会,指的是雍正改革以后主要由皇帝和军机大臣们参与的朝会。比起大会,小会在决策的效率和信息的保密性上都有显著的提高。在这个过程中,文书的形式也从公开的奏章,逐渐演变成了机密的奏折。

会议怎么开,文书怎么流转,这并不是僵化的制度问题。制度的背后是对权力和责任的分配。在一次采访中,本书的作者李文杰提道:“体制中的权力和责任,被文书限制。中国历史传统中,文牍主义强大,我们看到的是文书上凝聚的权力,但背后还有连带责任问题。”“文书的签名可以分散权责。在上位者可以调整文书的接触范围、处理流程,来限定这个系统中各方的权力;施政者可以通过文书,来分担自己的责任,降低风险。”

像这样分析权力和责任的分配,给我们提供了一个更深刻的看待制度问题的视角。从这个视角来看,雍正改革缩小了会议的规模,收紧了信息渠道,这不仅增强了皇帝的决策权,也让皇帝和军机大臣们背上了更沉重的责任。而慈禧太后正是通过开大会的方式,把沉重的责任分摊出去。

我们顺着这条思路,再进一步思考雍正改革之后建立起来的这套制度。这套制度平稳地运行了一百多年,直到清末立宪时期才发生了较大的变动。它的生命力为什么这么强呢?从分配权力和责任的角度来看,这套制度的实质,究竟是什么呢?

《辨色视朝》这本书里给出了一个有趣的解释,雍正以后的这套制度,本质上是确立了皇帝对奏折的“先阅权”。所谓的“先阅权”,指的是皇帝拥有优先阅读奏折的权力。在雍正改革以后,全国的政务文书进入中央政府,首先要汇集到皇帝的办公桌上,皇帝成了整个大清帝国的第一道信息闸门。

皇帝拥有先阅权,倒不是说他一定会影响到政务的最终决策。在大多数时候,中央各衙门呈上来的奏折,都是常规的工作报告。皇帝一般也就是翻看一下,在奏折上写下“知道了”三个字,表示他了解情况了。如果有衙门遇到了常规的问题,拟定了常规的处理意见,上奏请求皇帝批准,皇帝一般也就是写上“依议”两个字,表示尊重衙门的专业意见,就这么办。我们今天在故宫的纪念品里,还能找到一款印着“知道了”字样的胶带纸,这就是雍正皇帝在批复奏折时亲笔写下的字迹。雍正皇帝还算是爱写字的,清朝皇帝批复奏折的方式在雍正以后更加简化。皇帝看完奏折,用指甲在奏折上横着划一道,就表示“知道了”,竖着划一道,就表示“依议”,一个字都不用写。所以在当时的皇宫里,还产生了一个成语,叫“横知竖议”,指的就是皇帝批复奏折的方法。

既然皇帝在大多数时候并不会主动干预政务的决策,那他为什么还要紧紧握着先阅权不放手呢?最简单的解释,当然是为了保证信息在传递的过程中不被篡改。按照雍正皇帝设计好的制度,一封奏折从大臣写完,密封好,到被皇帝拆开阅读,中间不会有第三个人看到里面的内容,大臣的意见会原原本本地呈现在皇帝的眼前。除此之外,先阅权还有一点好处,就是有利于皇帝形成纯粹的主观意见。这一点也很好理解,假如你遇到问题,自己还没想清楚,就找别人商量,那你的思维就很容易迷失在别人的意见里,丧失自己的判断力。皇帝是整个国家的领导者,当然不能没有主见,随便让大臣们牵着鼻子走。

不过,要想真正理解先阅权的重要性,我们不妨反着问一个问题:假如皇帝的先阅权受到了威胁,会引发什么样的危机?

在清朝的历史上,发生在1861年的辛酉政变,是一件影响深远的政治事件。在辛酉政变中,西宫太后慈禧和东宫太后慈安两人合力铲除了政敌,开始垂帘听政。回到历史的现场,究竟是什么引爆了两宫太后和政敌之间的冲突呢?其实,这场政变的起因就是皇帝的先阅权受到了挑战。

我们都知道,在辛酉政变的前一年,1860年,英法联军火烧圆明园,清朝的中央政府逃到了承德的避暑山庄。在承德,咸丰皇帝整天忧心国事,患上了重病,眼看就要不久于人世了。皇帝没有体力批阅奏折,只好委托他最信任的八位大臣替他处理朝政。

摆在咸丰皇帝面前的还有一个更棘手的问题:他的儿子,后来的同治皇帝,当时只有5岁。一个5岁大的孩子,当然没有能力治理国家,更何况是在当时的危急存亡之际。咸丰皇帝决定,委托当时替他处理朝政的这八位大臣,继续辅佐未来的小皇帝。他授权这八位大臣,在小皇帝登基后,继续拟定所有奏折的批复意见。这是一项很大的权力。咸丰皇帝也明白,这么重大的事务一旦假手他人,到了将来自己的儿子亲政的那一天,八大臣的权力就很难收回了。所以他给自己的家人留了一个后手。咸丰皇帝把自己的两枚印章赐给了皇后和儿子的生母,也就是后来的慈安太后和慈禧太后。咸丰皇帝规定,八大臣拟定的处理意见,只有盖上了这两枚印章,才能正式生效。

做好了这些安排,咸丰皇帝不久就撒手人寰了。他5岁大的儿子载淳登上了皇位。按照从雍正年间传下来的制度,这时候全国上下送到中央的奏折,首先要递进宫里,请小皇帝先看。不过,这时候的小皇帝字还没认全呢,所以奏折就由两宫太后替小皇帝看。这时候,奏折的先阅权还是把持在皇家的手上。两宫太后看过奏折,再把奏折下发给八大臣,请他们拟定处理意见。八大臣拟好了意见,奏折还要再次送进宫里,经太后们盖上两枚印章,这才能发给各个衙门去执行。

按照这套流程,在当时的清朝中央政府里,就形成了两个势均力敌的权力集团,一个是两宫太后和小皇帝这母子三人,一个是咸丰皇帝委托处理国事的八位大臣。这两个集团的权力都来自已经驾崩的咸丰皇帝,在处理朝政时也各自承担着一块不可替代的职能,两个集团之间形成了一种微妙的平衡。不过,这种平衡很快就被一次突发事件打破了。

在当时的清政府里有位官员,名叫董元醇。他给小皇帝上了一封奏折,大意是请两宫太后垂帘听政。假如这项建议得到采纳,当然会极大地增加两宫太后的权力,削弱八大臣的权力。这封奏折递进宫里,两宫太后感到事关重大,就把奏折扣下了,想要商量一下应该怎么处理。没想到,她们还没商量出个主意,八大臣已经派人来到宫里,气势汹汹地索要这封奏折。

这件事很奇怪,我们前面已经说过,按照当时的制度,奏折都是密封好,直接递进宫里的。董元醇的奏折被扣在宫里还没有发下来,八大臣是怎么知道有这么一封奏折的呢?

难道他们事先偷看了奏折里的内容?这一点他们倒是不敢的。在这以前,清朝只有过一个大臣敢于侵犯皇帝对奏折的先阅权。这个人是乾隆年间的军机大臣和珅。在和珅权倾朝野的时代,大臣们给皇帝上奏折,要抄写一份副本,直接交给和珅。这让和珅和乾隆皇帝掌握了同等的奏折先阅权。和珅的这种做法,在嘉庆皇帝清算他的时候,受到了严重的指控。我们回到董元醇上奏折的故事,这时候的八大臣可都是政坛上的老手,对本朝的政治禁忌是非常清楚的,他们当然不敢犯下跟和珅一样的错误。

不过,八大臣还是搞了一个小小的发明。他们规定,全国各地的奏折在送到中央的时候,要附上一份清单,上面写清楚奏折的数量和上奏人的名字。这张清单是交给八大臣的。这样一来,当天的奏折递进宫里,再发回到八大臣的手上,他们数一数奏折,再对照一下清单,就能知道太后有没有扣下谁的奏折。这就好比在今天,董元醇和太后打了一通电话,八大臣虽然没有直接监听这通电话,但他们掌握了这两个人的通话记录。董元醇的奏折就是这样被八大臣发现的。

正是这封奏折引发了后来的辛酉政变。其实,两宫太后的势力主要集中在北京城里,在当时的承德,她们未必有实力和八大臣展开正面对抗。太后们扣下董元醇的奏折,或许是想要不动声色地从长计议。但是八大臣派人进宫索要奏折,这一要,太后们也就瞒不住了。她们索性要求八大臣批准董元醇的建议,建立垂帘听政的制度。八大臣当然不想让两宫太后垂帘听政了。他们为董元醇的奏折写了一份批复意见,在这份意见里痛批董元醇,随后采取了罢工的方式,要挟两宫太后为这份处理意见盖章授权。这场风波最后以两宫太后的妥协收场,她们在八大臣痛批董元醇的文件上盖了章,八大臣这才恢复办公,让朝政重新运转起来。

经过这场正面交锋,两宫太后和八大臣的冲突就摆到了明面上。太后们表面上妥协,其实早就在暗中联络好了自己的盟友,在北京布下了捉拿八大臣的天罗地网。不久之后,英法联军事件平息,承德的中央政府刚刚迁回北京,两宫太后就发动了政变,将八大臣中的三人杀死,剩下五人革职充军。在掌握了权力之后,太后集团做的第一件事就是取消了八大臣发明的奏折清单,规定全国各地的官员在向中央提交奏折的时候,都不再向任何人提供奏折的数量和上奏人的名单。

回顾清朝朝会和文书制度的演变,我们可以看到,随着朝会规模的缩小,文书形式由公开转向机密,皇帝在掌握更大决策权的同时,也承担起更大的责任。从分配权力和责任的角度来看,雍正改革之后建立起来的这套制度,本质上是确立了皇帝对奏折的先阅权。这项权力对皇权的稳定性至关重要。在辛酉政变前,八大臣甚至还没有僭越皇家对奏折的先阅权,仅仅是在先阅权的前面加上了一个数奏折的权力,就已经能够监控两宫太后的信息渠道,对皇权形成了严重的挑战。

研究清朝的政治制度,能给今天的人们带来什么样的启示呢?在一次采访中,本书的作者李文杰提道:“每一种制度下的决策,都不可能是百分之百的完美。具体到文书行政上,商讨大事、签署文书的责任人多了,似乎形式上是民主了。但权力分散,责任也就分散了。权力分散能避免权力被滥用,但伴随而来的责任分散,很可能会造成决策的平庸化。”“所以,笼统地说集中或者集体决策好或者不好,都不太合适。比较理想的状态,是在上者有相对理性的共识,并且有一批具有专业和担当精神的人来做决策。”

这是作者的个人感悟,你又是怎么看待这段制度演变的历史的呢?欢迎你在留言区写下自己的看法。

撰稿、讲述:邓一丁脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

会议和文书是组织工作中最重要的两个组成部分,会议的形式决定了文书流转的路径。

-

会议和文书制度的本质是权力和责任的分配。

-

清代自雍正改革后形成稳定的会议和文书制度,背后的权力逻辑是确立了皇帝对奏折的先阅权。