《蹒跚前行》 刘怡解读

《蹒跚前行》|刘怡解读

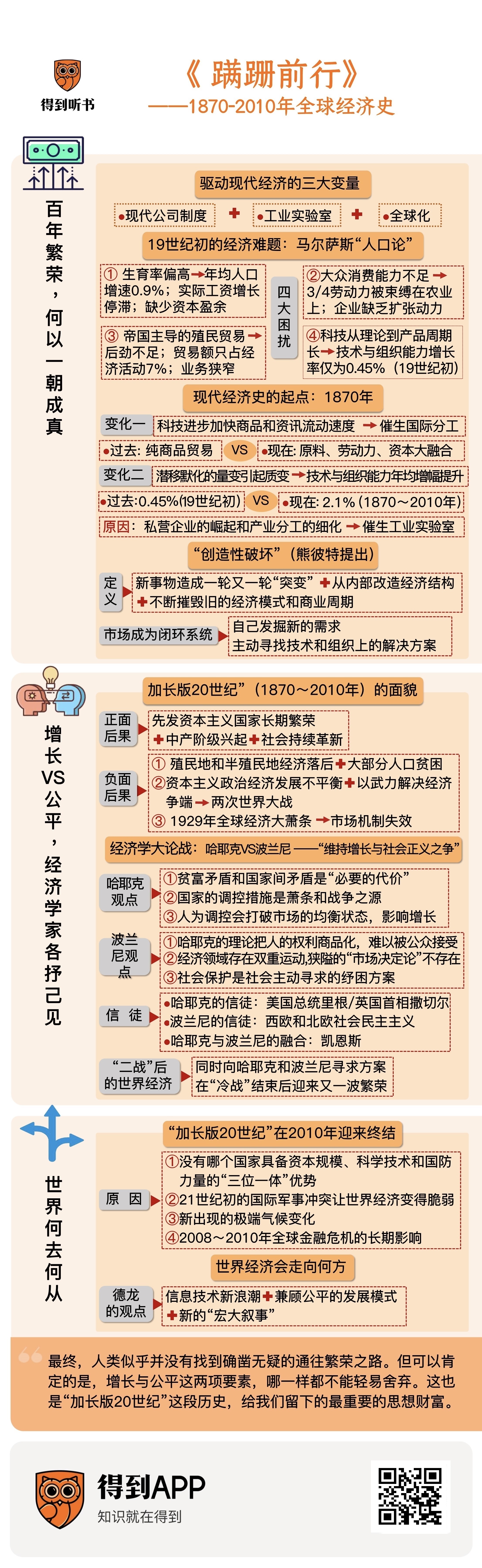

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,叫做《蹒跚前行》,乍一听还挺沉重。要是再看一眼副标题,“1870~2010年全球经济史”,你可能会以为,它讲的是世界经济在这140年里,经历的波动和挫折。其实,本书的英文原名还多了一个词:“乌托邦”。向着乌托邦这个理想世界蹒跚前行,是不是多了点光明和希望?起码全球经济不是在倒退,还有个奔头。原作者写这本书的立意,就在这儿。他认为,世界历史从1870年开始,进入了以经济为动力的前行周期。但乌托邦这个目的地,没那么容易到,其间也有不少挑战。他想讨论两者的辩证关系。

这位雄心勃勃要写全球经济史的作者,来头不小。他叫布拉德福德·德龙,是美国加州大学伯克利分校经济学教授。从个人履历上看,德龙不仅拥有哈佛大学经济学博士学位,还当过克林顿政府的财政部副助理部长。美国上世纪90年代的财政和外贸政策,都是由他帮忙出点子的。但德龙这个人比较较真,离开政坛以后,他一直在追问:为什么20世纪90年代,看似高歌猛进的全球经济,到了2008年前后,却陷入了衰落和萎缩?这其中有什么内在逻辑?顺着这些问题,德龙开始追溯历史。他一路上溯到1870年,把最近一个多世纪的全球经济变化,仔仔细细捋了一遍。最终成果就是这本50万字的《蹒跚前行》,它被英国《金融时报》评为2022年最佳经济类书籍,反响相当好。

按照德龙的看法,全球经济发展到1870年前后,经历了一波革命性变化。之前的数千年里,人类虽然苦苦追寻繁荣的奥秘,但物质财富的增长,始终赶不上人口本身的膨胀。按照德龙的计算,从公元元年到1500年,科技对全球经济增速的驱动,平均每年只有0.036%。19世纪初,全世界的人均预期寿命还不到30岁,这个数字比石器时代也强得有限。超过70%的人口生活在极度贫困状态下,听上去真够惨的。但剧变随后就出现了:德龙讲,在现代公司制度、工业实验室和全球化这三大变量助推下,世界经济迎来了整整140年的好光景。不仅财富增速跑赢了人口增速,科技和知识每年的增量,也比之前1000多年扩容了3倍半。举个直观的例子:1800年伦敦一个普通工人的日工资,可以买4000卡路里热量的食物。而在21世纪初,这个数字变成了240万卡路里,这可是整整600倍!

正是在高增长的鼓舞下,整个世界陷入了乐观状态。一些顶级经济学家,比如我们熟悉的哈耶克和弗里德曼,都真诚地认为,永久繁荣的乌托邦绝非遥不可及。因为市场自己有调控能力,它非常清楚,怎样行动才能让增长和收益最大化。但另一派经济学家却提出了相反的观点,他们中有马克思和列宁,还有波兰尼。反对者提出,市场自发驱动的增长,根基是靠不住的。因为它忽视了分配公平,迟早会招来反噬。因此,从1870年开始的这140年,不仅是各国经济各领风骚,竞相追逐繁荣的过程;它也是两派经济学家彼此“斗法”,力图证明自身正确性的较量。

按照作者德龙的看法,到2010年前后,这场较量终于落下了帷幕。这倒不是说全球经济不增长了,或者哪一派理论大获全胜了。德龙的意思是,过去140年的科技、知识和组织积淀,没法再撑起一个惠及全球的繁荣周期了。所以,他就用这本《蹒跚前行》,给那段现代全球经济史做了个复盘。两派学术观点,德龙是哪一边都不站,他只用史料和数据告诉我们:谁在某个历史现场,提供了有价值的洞见。对世界经济未来的走向,德龙也没有轻易下定论。他只总结了曾经的经验教训,以此作为类比。学习完这本书,你不光会经历一场关于经济学的“头脑风暴”,你还能打开以史为鉴的眼界。这也难怪,克鲁格曼、皮凯蒂、萨默斯等世界级经济学家,都在推荐这本《蹒跚前行》了。

好,接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,为什么德龙眼中的高增长周期,是从1870年开始的,有哪些变量主宰了之后140年的全球经济。在第二部分里,我会为你分析,欧美经济学界在这段时间里,爆发过哪些论战,代表人物分为哪几派。最后,我再为你总结一下,为什么德龙认为2010年是高增长周期的终结,他对全球经济的未来又有哪些期待。

开始讲述本书的内容以前,我想先给你辨析一个问题:为什么德龙眼中的现代全球经济史,是从1870年开始的?

要知道,1870年,那已经是第二次工业革命的萌芽期了。德龙眼中驱动现代经济的三大变量——现代公司制度、工业实验室和全球化,除了工业实验室是19世纪后期才出现的,其余两样早就运行了400年以上了。且不说古老的东西方贸易史,就是西欧国家津津乐道的“地理大发现”,时间也可以追溯到15世纪。那会儿,商业公司已经在意大利乃至整个欧洲遍地开花了。更别提还有18世纪开始的第一次工业革命,蒸汽—钢铁时代就是这次革命开启的。为什么作者德龙会觉得,这些事件的影响还不够大,还不足以撑起全球经济一路扩张的大循环呢?

要回答这个问题,绕不开一个人,他就是19世纪的英国人口学家马尔萨斯。马尔萨斯的主要观点,我们并不陌生,那就是:现代国家的粮食产量跟不上人口增长的速度。等粮食缺口积累到一定规模,社会就会崩溃,世界将会发生饥荒和战争,以此强行降低人口。注意了,马尔萨斯这套“人口论”,可不是在遥远的古代提出的。他活跃的年代,是19世纪初期,第一次工业革命已经发生了。那马尔萨斯为什么还是这么悲观呢?作者德龙有三点解释。一是当时的生育率确实非常高。有多高呢?拿英国来说,每增加一代人,代际人口就会多出25%。换句话说,4对英国夫妇通常会生10个孩子。在全球层面,1500年到1800年的年均人口增速,差不多是0.9%,这还没有考虑婴幼儿的高夭折率。这么一算,普通人的收入增速,根本赶不上人口增长。德龙算了一笔账:按购买力折算的话,1800年英国一个建筑工人的日薪,和1650年甚至1230年是差不多的,400多年没有涨过。那还哪来的“资本盈余”呢?

这个解释,你可能还不是很信服。毕竟,照我们过去的理解,第一次工业革命从1760年就开始了。在西欧先发国家,总该冒出一批不受生计之累,愿意兴办实业的企业家吧?可德龙却说:他们找不到消费者。你想,第一次工业革命的支柱产业,是纺织、炼铁和采煤,这些产业都需要大量的土地和劳动力;而化肥要到20世纪初才会大规模应用。土地和劳动力少了,等于说剩下的人要投入更多工时,才能生产出足够多的口粮。按照德龙的计算,到19世纪中叶为止,全世界至少3/4的劳动力还被束缚在农业上。他们买不起新型织布机生产的棉布,甚至用不起铁器。没了足够多的消费者,企业家的买卖自然也干不大。就连19世纪初的富人,生活也不比一二百年前的有钱人“高级”多少。无非是房子再大点儿,马再多几匹,仆人比之前多几个。至于电话、家电、汽车,统统还没发明出来呢。

除了个人层面的消费和生产,德龙还注意到了第三个问题。“大航海时代”开始的前400年,全球贸易主要是殖民帝国在推动。像我们熟悉的英国东印度公司,背后就有政府的支持,不属于私人企业。它的好处是前期见效快,缺点是后劲不足,而且业务范围很狭窄。举个例子:1865年,跨境贸易的总金额只占全球经济活动的7%。西欧发达国家进口的大宗商品,主要是棉花、烟草、糖、羊毛、咖啡等,和300多年前几乎没有实质差别。

各国政府对经济活动介入太多,还带来了另一项弊端,那就是科技知识从理论到产品,周期拉得特别长。德龙专门提出了一个指标,叫“技术与组织能力”,它指的是人类在自然科学和人力组织方面积累的知识。据他估算,在漫长的古典农业时代,西欧各国技术与组织能力的增长率,一年差不多是0.04%,第一次工业革命后上升到0.45%。从纸面上看,这个进步幅度不算小了,但依旧只有人口增长率的一半。一个经典案例是:第一次工业革命期间,英国纺织业实现了机器化生产,但整个变革过程花了将近100年。因为纺纱机、梳棉机、蒸汽机、织布机,所有这些新发明和它们的开创者,都分散在不同的地区、不同的行业。没有什么社会组织能把他们连结起来,大家都在碰运气。

那为什么到了1870年,情况一下就变了呢?是哪个大人物喊了一嗓子,或者出现了什么一锤定音的新发明吗?都不是。德龙自己交代得也很含糊,他推测,剧变是两个因素导致的。首先,科技进步大大加快了商品和资讯的流动速度。得到听书解读过的《小麦战争》一书,回顾了19世纪后期,美国小麦涌入欧洲市场的经过。其实,它不是个案。美洲的牛肉、南非的黄金,都是在19世纪末,乘着蒸汽机船登陆欧洲市场的。当时还没有贸易壁垒,欧洲各国要支付进口商品的开销,就得生产更多平价工业制品,并把它们销售到海外。为了抢占海外商品市场,欧洲强国除了继续搞殖民,还得琢磨怎样降低生产成本。于是,允许劳动力跨境流动,把工厂直接开到原料产地,就成了新选择。别忘了,19世纪末还有了电报;商业资讯和科技知识,是很容易在全世界传播的。于是,国际贸易的内容,就从当初的纯商品,变成了原料、劳动力甚至资本的大融合。我们今天常说的“国际分工”,就这样应运而生了。

另一项因素,是潜移默化的量变引起的质变。据德龙估算,从1870年开始,全球技术与组织能力的年均增幅,从0.45%猛然提升到了2.1%。背后的原因当然很复杂,有高等教育体系的加成,也有产业上下游的融合。不过,一个绕不开的新变化,是私营企业的崛起和产业分工的细化。这都是第一次工业革命的成果,被吸收吃透的产物。举个例子:18世纪后期瓦特改进蒸汽机,得向英国国会申请专利,制造活塞的工艺得自己去铁工厂找,连资金都得自掏腰包。从他构想出改进蒸汽机的思路,到开设机器制造厂,花了快30年时间。但一个多世纪以后,爱迪生已经可以专注做好技术研发这件事;投资和生产,自会有其他企业来负责。像白炽灯泡从研发到量产就只用了一年。作者德龙认为,这是私营企业蓬勃兴起,和组织能力有效提升的结果。研发、生产和销售被分隔开来,每个环节变得越来越专业,彼此又形成呼应,这就是组织能力的反映。只有到了这个阶段,工业实验室才会应运而生,并持续做大。

奥地利经济学家熊彼特提出过一个著名的概念,叫“创造性破坏”。他讲:这是资本主义的本质。大大小小的企业一直在创造新的消费品,新的生产和运输方式,新的市场乃至新的组织。这些新事物造成了一轮又一轮“突变”,从内部改造经济结构,不断摧毁旧的经济模式和商业周期。1870年之后的世界经济,就进入了“创造性破坏”持续产生的年代。作者德龙认为,这种变化主要是市场孕育的。市场自己能发掘新的需求,还能主动寻找技术和组织上的解决方案,是一个自我闭环的系统。从1870年到“一战”爆发,世界历史基本上就是由资本主义市场经济,在推着走的。

好,刚刚我们回顾了1870年前后,世界经济发生的剧变。作者德龙认为,在之后的140年里,这个模式基本没有被全盘颠覆过。因为20世纪在现代经济史上占了大头,所以德龙也把1870年到2010年这140年,简称为“加长版20世纪”。按照他的看法,到“一战”爆发前夕,欧美的先发资本主义国家,过得是相当自在的。欧洲许多国家的实际工资增长率,年均超过1%。这使得大批平民脱离了极端贫困状态,成长为新的中产阶级。1914年全球铁路的总长度,已经达到今天的三成,远途出行变得越来越便利。马尔萨斯担忧的“人口陷阱”,好像也消失了。从1864年到1914年,全球新增人口的数量超过了过去500年,人均粮食产量却不降反升。经济上的进步还带来了社会层面的革新,普选制、工会、妇女参政等新现象,如雨后春笋般涌现出来。看上去,一个永久繁荣的乌托邦确实不远了。

刚刚我们说的主要是欧美先发国家,其他地区怎么样呢?德龙的结论是:变化很大,但多数当地人并没有得到好处。举个例子:从1850年到1947年,英属印度的GDP总量增长了70%,但它的人均GDP只增长了16%。如果按实际工资计算,印度的人均收入在这100年里几乎没有增长。这种怪现象的原因之一,当然是印度的高生育率。但从经济学角度看,更大的问题是:英国殖民者给印度安排的角色,就是出口原材料和农产品。印度的城市化率和工业化水平,是被人为压低的。出口贸易的大部分利润,也落到了殖民者和买办手里。当然,狭隘的乐观主义者会说:市场自己会调节嘛!印度人要是嫌本地收入低,可以出国打工。毕竟,在1914年的世界上,有1/14的总人口离开了母国,到海外谋生,这个比例不算低。问题是,像我们熟悉的大发明家特斯拉那样,能从相对落后的巴尔干半岛迁居到美国,再在异乡大放光彩的,只是凤毛麟角。大多数移民在技能和文化上并没有优势,很难大幅提升收入。

除了地区发展不均衡,还有另一片乌云在困扰着世界经济。1899年,今天的南非爆发了第二次布尔战争。交战的一方是英国,另一方是荷兰殖民者的后裔布尔人建立的两个小国家。布尔人反对英国企业对南非金矿业的蚕食,他们反问:为什么我们要把金矿卖给英国公司?为什么我们不能独占这笔财富,再按部就班地发展工业化和城市化?英国的回应则是武装入侵。战争打了两年多,英国付出死伤超过10万人的代价,才占领了整个南非。机关枪、游击战、“焦土政策”,在这场战争中都出现了。作者德龙认为,布尔战争就是两次世界大战的预演。因为它提出了两个尖锐的问题:目前的世界经济秩序和国际分工,到底是不是公平的?武力能不能用做处理经济纠纷的常规手段?

这两个问题,在今天看来并不难回答。不公平是显而易见的,但武力也不是唯一的解决方案。不过,20世纪初的欧美列强却不这样想。英国在入侵南非时,自以为代表了“市场正义”——我的财力更雄厚,开采技术更新,企业利润率也更高,那你就该把南非的金矿卖给我啊。布尔人的回应也是振振有词:凭什么收益最多的环节,都得拱手让给你英国人?你是完成工业化和城市化了,我们布尔人国家可还刚起步呢。这是典型的“先发与后发”之争,把它再扩展一点,就成了列宁所说的“资本主义政治经济发展不平衡”规律。小到布尔人,大到新崛起的德国,都对英法等先发强国长期坐收厚利,独占原料、商品乃至资本市场的格局极为不满,要求改变现状。糟糕的是,20世纪初的大多数国家,都认定用武力解决经济争端是可取的。这就是第一次世界大战的深层原因。“一战”没有彻底解决问题,那就再来一次。1870年以后的世界,在经历了40多年的平静之后,接连陷入了两场世界大战的血腥厮杀。

在两次大战之间,还发生了另一个重要的经济事件,那就是1929年大萧条。得到听书解读过的《1929年大崩盘》一书,讲的就是这场危机在美国的发端。大萧条的深层原因,简单来说就是:生产严重过剩,消费和投资不足。各国政府为了保护国内产业,先后筑起关税壁垒,阻碍了国际贸易,这又进一步妨碍了全球经济的复苏。特别是“一战”战败国德国,在大萧条中遭遇严重的社会动荡,为纳粹党上台铺平了道路。面对这些新考验,市场机制好像完全失效了。它既没能通过自主调控,恢复先前的繁荣,也没能阻止战争爆发和扩大。问题到底出在哪儿呢?“二战”中后期,经济学界爆发了一场著名的论战。它也是本书描写的“加长版20世纪”里,西方经济学者中出现的最大分歧。

如果用一句话来概括这场论战的内容,那就是“维持增长与社会正义之争”。这个话题应该说不新了,马克思、恩格斯和列宁,早就指出过资本主义市场经济的先天缺陷。苏联也在“一战”结束后,开始了社会主义经济试验。但在西方主流学者里,这样的公开论战还是头一遭。“增长派”的代表我们都很熟悉,他就是哈耶克。哈耶克认为,市场始终是经济问题唯一的解决方案。贫富矛盾也好,国家间矛盾也罢,这些都是“必要的代价”,是市场为了维持经济的整体增长,向人类收取的“利息”。至于大萧条和世界大战为何发生,哈耶克觉得:还不是你们国家管得太宽了!要不是各国政府争相祭出利率和关税“武器”,并用国家力量介入商业竞争,事情根本不会急转直下。在哈耶克看来,最危险的事情,就是政府为了缩小明面上的贫富差距,或者平息弱势群体的不满,主动采取调控措施。因为人力一旦介入,市场自发形成的均衡状态就被打破了,经济的增长速度会相应放缓,到时候所有人都会成为受害者。

站在今天的角度,哈耶克属于典型的“市场至上论”者。而他的论敌“正义派”的代表,虽然名气没有那么大,但影响也很深远。这位经济学家叫卡尔·波兰尼,他写过一本大书叫《巨变》,80年来一直畅销全球。波兰尼认为,市场经济本身是有必要的;问题是,哈耶克把市场的价值绝对化了。在狭隘的市场逻辑里,人的权利是由他掌握的财产决定的。财产越多,财富增值的速度就越快,它的所有者拥有的影响力也越大。但在现实中,没有几个人会认同这套弱肉强食的逻辑。低收入的人群和国家,也想拥有平等的话语权,也就是社会正义。波兰尼提醒我们:经济活动的本质,到底是市场为人服务,还是人为市场服务?这是个哲学问题。哈耶克把市场和政府对立起来,是有大问题的。

波兰尼认为,人类的经济活动里存在“双重运动”。第一重就是哈耶克宣扬的狭隘市场论,它的终极目的是建立一个“市场社会”,把一切现实中的存在都给商品化。这种状态,其实压根没人见过,所以狭隘的“增长论”和“市场论”才是想象。第二重运动叫做“社会保护”,也叫“社会正义”。它说的是,当市场陷入周期性混乱,出现股灾、失业和大规模战争时,社会为了自保,会主动寻求纾困方案。它可以是国家之间的关税同盟,可以是不同阶层的互助,也可以是共同的意识形态。政府的政策调控,就是“社会保护”的一种。市场机制和社会保护,平时处于一种动态平衡状态。只有当“市场论”过度流行,或者保护措施错配了市场中的各项资源,全球经济才会陷入大的动荡,使多数人受损。

如果不谈社会主义的话,哈耶克和波兰尼这两派观点,几乎统治了“加长版20世纪”后半程,资本主义世界的大部分经济活动。美国的里根总统和英国的撒切尔首相,显然是哈耶克的信徒。波兰尼的理论,则影响了西欧和北欧的社会民主主义。我们熟悉的另一位大经济学家凯恩斯,他可以说在一定程度上融合了哈耶克与波兰尼的思想。在学者们的争鸣中,世界经济走出了“二战”和1973年石油危机的阴影,并在“冷战”结束后迎来了又一波繁荣。作者德龙总结的现代公司制度、工业实验室和全球化,依旧发挥着基础性作用。只不过,21世纪的工业,外延已经拓展到了信息产业。今天的公司,业务也变得越来越多元化和国际化。看起来,乌托邦又没有那么遥远了,好年景又回来了。

好,刚刚我们回顾了“二战”前后,西方经济学界的一场大论战。它的遗产,深刻影响了20世纪后半叶的全球经济。问题又来了:既然现代世界经济,可以同时向哈耶克和波兰尼寻求纾困方案,为什么作者德龙还觉得,它到了2010年,就彻底难以为继了呢?要回答这个问题,得回到作者选取的标志性事件。德龙认为,自打2008年美国爆发又一场金融危机,并在2010年彻底蔓延到全球,全球经济就进入了一个新阶段。技术与组织能力的年均增幅,再也没有回升到2.1%。欧美发达国家的GDP增长率,也落后于20世纪大部分年头。为什么会出现这种困境呢?

德龙总结了四点原因。首先,“加长版20世纪”在国际层面的重要特征,是英美这两大强国,在特定历史时期,拥有资本规模、科学技术和国防力量的“三位一体”优势。这三项优势,使它们可以影响,甚至引领整个资本主义世界经济。而在今天,这样的显赫优势已经不复存在了,它带来了诸多不确定性。第二项原因,是21世纪初的国际军事冲突,它让跨国公司变得高度脆弱,也让经济活动越来越避不开地缘政治风险。第三项原因,是新出现的极端气候变化,人类还没有为应对它做好充分的准备。第四项原因,则是金融危机本身。要知道,今天资本主义世界的财富分配,基本上是在20世纪八九十年代奠定的。那正是哈耶克主义的黄金年代,监管措施被高度削弱。欧美发达国家的“去制造业化”,也在这一时期达到顶峰。而2008年开始的金融危机,再度走上了狭隘“市场病”的老路。但西方国家的救市措施,引发的反弹并不强劲。这就导致经济学界,对哈耶克和波兰尼都产生了怀疑,越来越逡巡不定。

那未来的世界经济,将会走向何方呢?德龙没有给出肯定的答案。但他认为,信息技术的新浪潮,以及兼顾公平的发展模式,或许会是出路。在“加长版20世纪”,市场机制的作用被彻底释放出来,改变了人类的生存面貌。在21世纪第二个10年,德龙呼唤新的“宏大叙事”和经济系统。历史已然终结,但新的历史也正在发生。

好了,关于这本《蹒跚前行》的主要内容,就为你介绍到这里。

平时,提到经济活动,我们总会把“尊重经济规律”挂在嘴上。但其实,具体存在哪些经济规律,它们在什么条件下才能发挥作用,甚至今天的世界市场是怎样形成的,并不是每个人都清楚。而德龙的这本《蹒跚前行》,就是一堂精彩的现代经济史复盘课。它告诉我们:对繁荣“乌托邦”的向往,是人类共同的憧憬。但通往繁荣的过程,却往往是“蹒跚前行”。在本书回顾的140年历史中,政治家、企业家、经济学家,还有你我这样的普通人,都发挥过相应的作用,也都展现了自己的价值。最终,人类似乎并没有找到确凿无疑的通往繁荣之路。但可以肯定的是,增长与公平这两项要素,哪一样都不能轻易舍弃。这也是“加长版20世纪”这段历史,给我们留下的最重要的思想财富。

以上,就是这本书的精华内容。如果你对这个主题感兴趣,非常建议你去阅读原书。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.1870年之后的世界经济,进入了“创造性破坏”持续产生的年代。作者德龙认为,这种变化主要是市场孕育的。市场自己能发掘新的需求,还能主动寻找技术和组织上的解决方案,是一个自我闭环的系统。

2.波兰尼认为,人类的经济活动里存在“双重运动”。第一重就是哈耶克宣扬的狭隘市场论,第二重运动叫做“社会保护”。市场机制和社会保护,平时处于一种动态平衡状态。只有当“市场论”过度流行,或者保护措施错配了市场中的各项资源,全球经济才会陷入大的动荡,使多数人受损。

3.对繁荣“乌托邦”的向往,是人类共同的憧憬。但通往繁荣的过程,却往往是“蹒跚前行”。最终,人类似乎并没有找到确凿无疑的通往繁荣之路。但可以肯定的是,增长与公平这两项要素,哪一样都不能轻易舍弃。