《贩卖音乐》 青年维也纳解读

《贩卖音乐》| 青年维也纳解读

关于作者

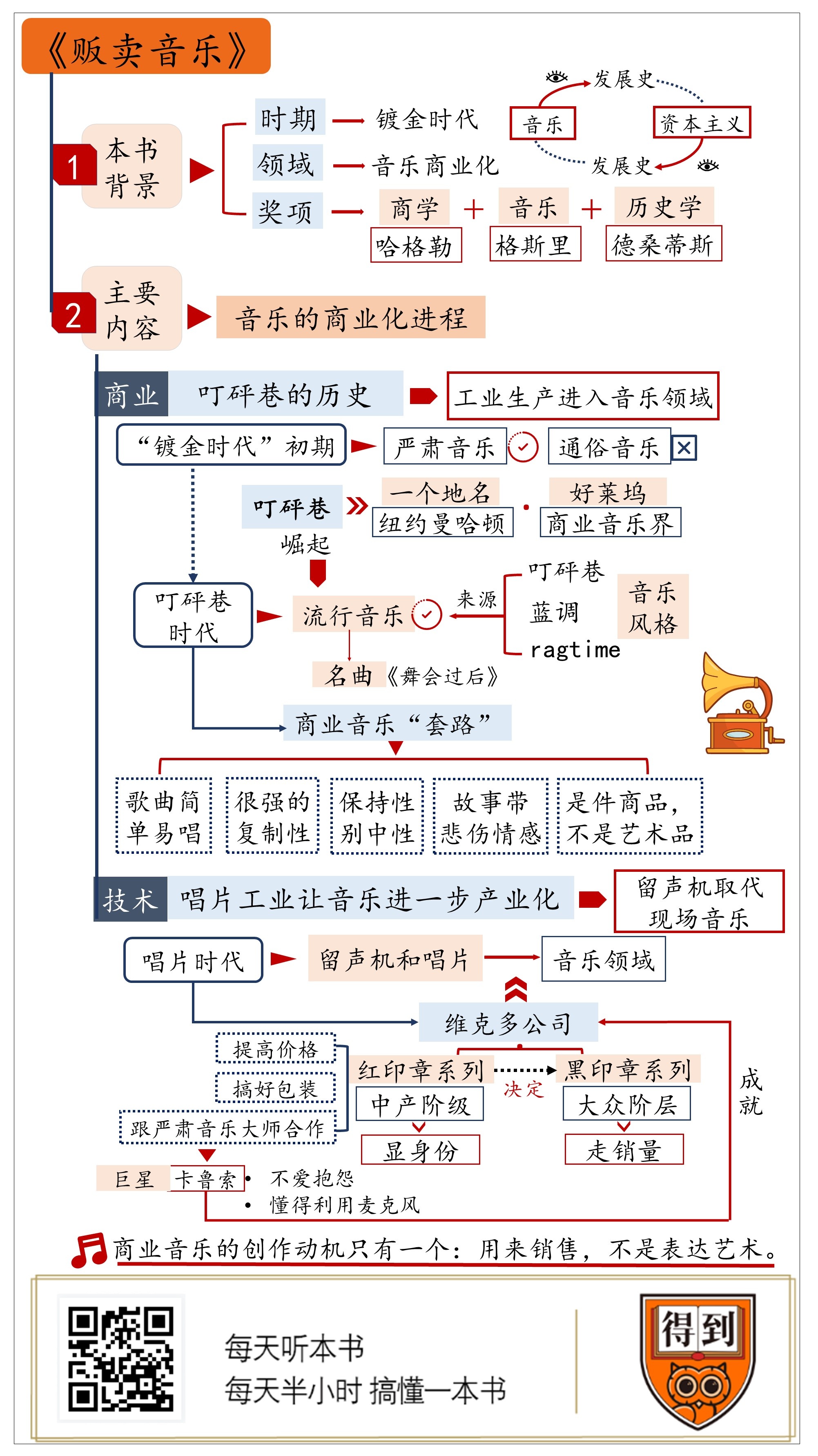

大卫·伊斯曼,耶鲁大学硕士、哥伦比亚大学博士。现任教于特拉华大学历史系,研究领域涵盖文化史、音乐史、美国消费资本主义等。他的学术兴趣是不同形式文化和经济以及权力之间的关系,无论广告、摄影文学、电影、音乐,它们和现代消费资本主义的关系都是伊斯曼关注的焦点。

关于本书

这本专著曾获得哈格勒、格斯里、德桑蒂斯三个奖项,也许当你听到这三个奖项后觉得没什么了不起,不过请注意,它们分别是商学、音乐、历史学三个领域的奖项。也就是说,《贩卖音乐》具有极为开阔的视野,可以让读者用更高的位置审视文化与商业在历史中的矛盾与联系。

核心内容

提到音乐,人们心中会产生两种有点割裂的情景,一种是艺术家在厅堂中表演结构复杂,内容艰深的音乐,另一种是街头喇叭、电脑音箱、随身播放器中缭绕的大众音乐。这两个时代是怎样交汇的呢?这个过渡期仿佛在我们的心中成为空白。而流行音乐大行其道的时代,却是在古典音乐决定性的加持之下,才得以到来的。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的书是《贩卖音乐》。这本书的内容,它的副标题说得很清楚了,就是“美国音乐的商业进化”。

要说商业化的美国音乐,我们首先想到的应该就是流行音乐。流行音乐跟古典、民谣一样是一种音乐风格,虽然现在全世界都有流行音乐,但是这个音乐形式一开始是在美国产生的,而且是只产生在美国。同时期的欧洲,流行的还是我们现在所谓的古典音乐,包括交响曲、歌剧等等。这些音乐在当时的美国人看来,都是高雅的“欧洲的音乐”。这两种音乐形式,一个是雅的、一个是俗的,我们现在来看是截然不同的。那么这种区分是怎么产生的呢?为什么这种区分产生之后,“高雅的”衰落了,“大众的”却异军突起,成了主流?这本书会带我们回到美国流行音乐产生的时代,也就是“镀金时代”,去寻找这些问题的答案。

这里的“镀金”其实不是什么好词。这个词是美国小说家马克·吐温一部小说的书名。他在那本书里是想讽刺美国的那个时代,没想到反而定义了那个时代。镀金时代在美国历史上非常重要。可以说这个历史时期奠定了人类进入现代社会的基础。政治、经济、文化、艺术等各个领域都发生了翻天覆地的变化,音乐也不例外。所以这个词也就沿用下来,指的就是美国从南北战争结束到20世纪初的这个时期。

选择镀金时代这个特定时期,以及音乐商业化这个特定的领域,作者伊斯曼在这本书里就是想从音乐这个领域,去看资本主义发展的历史;同时,也是回到经济环境中,去看音乐这种艺术的发展史。伊斯曼的学术兴趣是研究文化跟经济、权力之间的关系。他感兴趣的文化形式很多,比如广告、摄影文学、电影,当然也包括咱们今天谈的音乐。他虽然是在讲音乐,实际上说的是现代消费资本主义的发展史。这本书曾获得哈格勒、格斯里、德桑蒂斯三个奖项,也许你听到这三个奖项后觉得没有什么了不起,不过请注意,它们分别是商学、音乐、历史学三个领域的奖项。也就是说,《贩卖音乐》是横跨不同领域、集合不同视角下的焦点著作,具有非常高的价值。

接下来我会从商业和技术两个角度来讲讲音乐的商业化进程。第一部分,通俗流行音乐的发展,让工业生产的方式进入了音乐领域,这部分我们会重点讲讲音乐领域的好莱坞——“叮砰巷”的历史。第二部分,唱片工业让音乐进一步产业化了,有意思的是,古典音乐在这个过程中反而起到了更重要的作用。

19世纪中后期,也就是“镀金时代”的初期,美国的经济快速发展,各个阶层的人都很重视文化。人们重视音乐,把欣赏、学习和演奏音乐当作是一种提高修养的高雅爱好。美国有一位黑人教育家布克·华盛顿说,他小时候,虽然家里很穷,连一套完整的餐具都没有,却拥有一架风琴。而在经济条件更好的中产阶级家庭中,立式钢琴是非常普及的。这个时候他们主要听的是什么音乐呢?剧院里上演的是欧洲的歌剧作品,音乐厅里演的是欧洲音乐。美国人把欧洲作曲家,尤其是德国人、法国人的优秀音乐作品看作是正统的音乐。

美国本土也有一些自己的通俗音乐,但是这些音乐不仅不受重视,还会被人瞧不起。有一个原因是,人们觉得这些作品的创作态度不“专业”。这种鄙视链在人类历史上挺常见的。宋代以前,词就曾经因为相似的原因而受到鄙视。文人觉得词是勾栏瓦肆里的歌词,不是用职业或者艺术的态度创作的。当时美国的通俗歌曲也一样,这些歌写的都是生活中的琐事,不是像劳动号子,就是调情的情歌,都难登大雅之堂。

跟宋词一样,这些通俗的艺术形式也会有它充满生命力的一面。随着它自己的发展,会吸引越来越多人参与进来。后来流行音乐开始受到重视,正是因为开始有人职业创作这些歌曲了。这个过程中,有一个标志性的现象,就是“叮砰巷”的崛起。什么是叮砰巷呢?“叮砰”是 Tin Pan 的音译,巷就是大街小巷的巷,英文原文是 alley 。Tin Pan Alley,翻译过来就是回荡着敲打廉价钢琴按键声音的小街,或者小胡同。在音乐史上,叮砰巷代表一种风格,它跟另外两种音乐风格,也就是蓝调和 ragtime 一起,被看作流行音乐的三大来源。实际上,叮砰巷是纽约曼哈顿的一个地名,相当于音乐界的好莱坞,它们都是艺术产业的聚集区。这么说吧,如果说好莱坞把电影变成了电影工业,那么把流行音乐变成了音乐工业的,就是叮砰巷。所以,叮砰巷也是商业音乐的代名词。

音乐商业化的大潮是怎么发生的呢?大概从1885年开始,很多音乐发行商开始在这条街上聚集,因为他们发现了通俗音乐虽然表面上被瞧不起,但是比起古典音乐中的歌剧、交响曲什么的,这些短平快的通俗歌曲生产周期短,很容易传播,欣赏起来很便利,而且也没什么负担,所以更适合进行商业操作。

我来做个比较。勃拉姆斯第一部交响曲从构思到谱写完成,花了好几年时间。贝多芬写歌剧《菲岱里奥》也花了超过一年的时间反复斟酌修改。而那个时候还没有唱片什么的,听音乐都得去现场,所以交响曲、歌剧这些音乐的传播成本也很高。而如果只是做一首简单精炼的分节歌,就不用那么麻烦。这种歌还有一个好处,就是能快速对市场做出反应。所以这个时期,很多人进入到创作、生产、发行这种短小歌曲的行业里。他们的动机只有一个,就是把流行音乐变成商品。需要注意的是,这个时候唱片还没有产生,所谓的销售是看一首歌能卖出多少份乐谱。在这个过程中,叮砰巷跟好莱坞一样,形成了一条完整的产业链,每个环节各有分工。

很多伟大的艺术家都参与到了叮砰巷音乐生产者的行列,比如音乐爱好者比较熟悉的作曲家乔治·格什温,也就是那部名曲《蓝色狂想曲》的作者。他不但参与叮砰巷音乐的创作,也参与到了好莱坞电影工业中的电影配乐,著名电影《一个美国人在巴黎》就出自他的同名交响诗。这些人的努力,让商业化的通俗歌曲大大繁荣起来。不过,作者伊斯曼对于这种尝试,也有一些微词。在他看来,不管参与进来的人里,有没有伟大的音乐家,只要是叮砰巷出品的音乐,都是没有灵魂的工业制品。音乐家不是出于艺术感受在创作,而是整个产业链中的一个工种。而听众听到的,只是假象而已。他引用了著名出版商路易斯·伯恩斯坦的名言:“公众认为歌曲中有浪漫成分,实际上并没有。”词曲作家的创作往往只是为了满足消费者的口味和心情,而不是出于作者的艺术灵感。

艺术一旦跟钱沾边,这类的批评就少不了。不过,这也阻挡不了通俗音乐产业化的大趋势。作为产业链上的一环,每个工种要做的就是各安其位,各谋其政。对于音乐创作者来说,就是怎么让音乐能满足听众。而要达到这个目的,就需要创作者按需创作,也就是我们现在说的,要考虑用户的需求。好在那个时候,流行音乐还是新鲜玩意,用户需求还是比较容易满足的。其实只要人们意识到,这些短小的歌曲,可以作为工作、生活的调剂品,是有用的,就可以了。

在这种创作要求下,也产生了不少优秀的音乐作品。比如叮砰巷时代最卖座的一首名曲,叫《舞会过后》。《舞会过后》是一首什么样的歌呢?我们就拿今天中文流行歌曲来做个对比。周杰伦的有些歌,比如方文山写词的那些,单把词拿出来可以看作是一首抒情小诗。这其实更像欧洲十九世纪的艺术歌曲。而另一些歌,比如《星晴》,就是在讲故事。《舞会过后》就是这种讲故事的歌,它的故事内容是主人公看到自己的爱人跟另一个男人亲吻,他感到焦虑和痛苦,终于失去了爱人;但多年后却明白,爱人亲吻的只是她的哥哥而已。

这种旋律简单的叙事歌曲,在当时的美国非常流行。首先是因为它表达的感情非常普遍,人们听到这首歌的时候很容易被打动。这就跟当年的年轻人很容易被周杰伦的歌曲打动差不多。你看,这首歌是爱情题材,里面还有一种维多利亚时代价值观下的伦理焦虑、矛盾,这都是能引起共鸣的元素。其次,故事性也能给歌曲增光添彩。这首歌以莫泊桑《项链》式的误会收场,会让人感到一种强烈的遗憾或者惋惜。这也是很容易引起共鸣的点。这样的设计可不是艺术家的妙手偶得,而是经过市场分析得出结论之后,有意为之的。那时候虽然做不了大数据分析,但是发行商还是会用各种办法分析市场偏好,总结规律,看看什么因素能够成就一个卖座的商品。

这就是艺术市场中的商业逻辑,怎么样,是不是很“套路”的感觉?把套路运用好了,产出足够种类的合格产品,那么其中绝对会有一个突然爆红。《舞会过后》就是那个幸运儿。今天我们依然能听到很多翻唱版的《舞会过后》。感兴趣的话,你也可以搜来听听。

不仅是歌词内容,作者伊斯曼还发现了更多、更全面的商业音乐套路,我来给你总结一下。

叮砰巷在最初的商业试水中,逐渐总结出了一套制造出卖座流行歌曲的规则。首先,歌曲要简单易唱;第二要有很强的重复性;第三尽量保持性别上的中性,男女都能唱;第四,不管是讲什么故事,一定要有一点悲伤的情感;第五是我们前面反复提到的,它是一件商品,不是一件艺术作品。这五条里,其他的都不难理解,今天的中文流行歌曲也都符合这些特色,就是第三条性别上保持中性,可能会让你有点疑惑,我来解释一下。这里的男女都能唱,指的不仅是男女生音色和口吻不同,更关键的是音高,它其实是相对歌剧艺术来说的。我们知道歌剧中分男高音、女高音等等,最高的女高音和最低的男低音的音高差距,可能跨了多个八度。所以这里的中性,指的是要把音域控制在一般男女都可以唱的范围内。这一整套通过市场分析总结出来的套路,决定了流行音乐这个音乐类型的基本形态。

这种“套路”让叮砰巷的歌曲流行起来,音乐的商业化初步完成了。叮砰巷的出版商们利用流行歌曲乐谱,来大量贩卖音乐,但他们的作品依然是无法取代歌剧、艺术音乐的。在表演时代,他们的产品往往只能绑定巡回的杂耍艺人,不过随着时代的演进,商业音乐必须借助于其他的方式进一步发展。

接下来,我们讲讲商业音乐真正的春天,那是因为唱片的时代到来了。提到唱片的出现,你首先想到的应该是留声机和他的发明人爱迪生。爱迪生的这个发明,改变了音乐的历史,但是他其实并不是为了播放音乐而发明留声机的。关于这个问题,推荐你听“每天听本书”解读的另一本关于音乐的书:《噪音》。

留声机和唱片的推广可不是一帆风顺的。起初音乐家很抵触,他们觉得留声机的音效实在是太差了。音乐大师勃拉姆斯曾经参与过一次留声机的录音,还在录音中用蹩脚的英文向爱迪生问好,柴可夫斯基也曾经在德国公司的录音中留下自己的说话声,但他们都只是出于猎奇的心态才参与的。大部分音乐家们可不希望自己的作品从留声机里播放出来,因为效果实在太差了。

当时的音乐家宁可尝试当时的另外一种“黑科技”,就是“自动钢琴录音”。这个东西说复杂也复杂,说简单也简单。它的原理跟八音盒差不多。你用手摇八音盒,让它把纸带送到机器里,盒子读取纸带上的小孔,就可以发出声音。自动钢琴录音机,其实就是用纸带把钢琴家的演奏记录下来,再用跟八音盒一样的原理用自动钢琴自动弹奏出来。纸带上,音的节奏、时值时长,甚至简单的力度都可以呈现出来,虽然无法细致完整地体现音乐家的演奏,听起来有点死板,但是起码“播放”时声音是由自动钢琴弹出来的,效果比留声机可强多了。所以自动钢琴录音机的拥护者很多,比如著名的音乐家马勒、德彪西、理查德·施特劳斯等等,他们甚至会专门给自动钢琴演奏写曲。

但是,作者伊斯曼认为在这个问题上,音乐家怎么想根本就不重要。已经商业化的音乐领域,当然是要看听众的选择。历史已经证明了,留声机才是商业音乐的出路。为什么?因为其他的“黑科技”虽然能演奏音乐,但是没办法记录人的声音。而爱迪生一开始发明留声机,就是为了记录人的声音,也就是演讲。

留声机和唱片是怎么推广到音乐领域,成了欣赏音乐的方式呢?这主要是移民美国的德国人所创立的维克多公司完成的。喜欢收集唱片的朋友,应该很熟悉一个标志,那就是 RCA 公司的唱片上印着一个牵牛花形喇叭的留声机,旁边坐着一只小狗。这个标志正是维克多公司著名的音乐系列标志,这个系列的唱片封面上标有一个印章的图案,那就是红色印章系列。现在你依然能在网上搜索到一些再版的红色印章唱片,音乐爱好者管它们叫“RCA红印章百张不朽系列”。这是因为,维克多公司用这个红色印章系列俘获了美国中产阶层的心。

维克多公司是怎么做到的呢?你想,买唱片跟听歌可不一样,唱片是有收藏这个属性的。所以人们购买唱片,除了出于对歌本身的喜欢,还有一个重要的需求就是“显身份”。所以维克多公司就根据阶层划分,打造适合不同阶层的产品线。

美国消费的中坚力量中产阶级,就是他们营销的首要目标。前面说的红色印章系列,就是为中产阶级量身定制的严肃音乐系列。维克多公司很明白,想要打动中产,就得营造一种“留声机是欣赏音乐的最佳选择”这种有格调的品牌印象。而留声机最初的形象可不太好,最初人们看到的留声机大部分都是路边的点唱机,类似于我们今天游戏厅里的投币游戏机。为了改变这种印象,就必须要让用留声机听音乐变得高级。这时候,他们最好的选择就是给留声机贴上严肃音乐的标签。就像我们第一部分说的,虽然流行音乐已经兴起了,但是美国人推崇欧洲正统音乐的文化还存在。

他们用了各种方法搞区隔,比如提高价格、搞好包装,还选择跟严肃音乐界的大师合作。他们成功地打造了许多类似的唱片明星,甚至会直接引进意大利的演唱家。顺便说一下,之所以引进意大利的演唱家,是因为中产阶级虽然表面上说德国作曲家瓦格纳的歌剧最高级,但是实际上他们也觉得瓦格纳太难懂了,所以维克多公司成功利用了听众的这种心理,让意大利歌剧成了美国的主流。直到今天,意大利威尔第的歌剧还是在美国最流行的作品,德语歌剧相对要小众的多。

作者伊斯曼认为,维克多公司采用了一种特别的形式,利用红色印章系列打造自己的形象,通过中产阶级的引领,来争取更多消费者的注意和追逐。这样一来,庞大的红色印章系列带动了更多的通俗歌曲和二流音乐家的音乐——这些产品就是面向大众的黑色印章系列。在总的销量统计上,黑色印章系列要远远多于红色印章,但红色印章却是撬动产业飞速发展的基石。维克多公司很清醒地认识到,红色印章与黑色印章在推广中的正确因果关系:红色决定了黑色。因此哪怕黑色印章的销量多于红色印章系列,也要将营销重心放在红色系列上。

相比之下,爱迪生的公司是怎样操作的呢?爱迪生也发行了许多唱片,但是这些唱片没有表演者的介绍,甚至没有他们的名字,而只是标出曲目和作曲家的名字。这种操作说明,爱迪生的公司依然持有一种陈旧的观念,那就是音乐商业化相当于是卖乐谱,也就是原创内容,而留声机相当于剧院的表演者。而维克多敏锐地发现了一个问题,那就是有了留声机之后,整个音乐行业的生态被颠覆了。过去人们很难听到现场有人表演音乐,所以乐谱很重要。而现在,只要打开留声机就可以听,乐谱就不重要了,重要的是声音的表现力。听众在唱片中听到的,不是某个作曲家写下的谱子,而是让他们疯狂的歌唱巨星。

在这场大潮中,出现了一个超级巨星,就是著名的意大利歌唱家恩里柯·卡鲁索。卡鲁索在音乐界里可是响当当的名字。很多人把他看作是百年以来最伟大的歌唱家。而作者伊斯曼提出了一个很有趣的问题,卡鲁索能有这么高的声望,是因为他的成就特别特别高吗?比起其他的歌唱家,卡鲁索有什么特别之处呢?是因为他的唱功最好,或者名气最大吗?到底是卡鲁索成就了唱片业,还是唱片业成就了卡鲁索呢?

卡鲁索的演唱水平当然是高超的,但伊斯曼显然认为,唱功什么的都不是问题的关键。卡鲁索成功的原因,首先是因为他很配合。录唱片的时候,经常需要歌唱家多次重复。要命的是,和今天的录音棚不大一样,这种重复和演员的个人水平没有必然的联系,很可能是因为机器不好用,所以演唱大师们不愿意录音,因为实在是太麻烦了。卡鲁索就从不会抱怨,他在录音这方面还很有天分,很懂得怎么利用麦克风,也就是通过调整麦克风的距离,找到更好的声音效果。卡鲁索的歌喉在剧院表演场合中当然在普遍水准之上,但是他的声音从唱片里听,就是所有歌唱家中最动听的。这就像镜头有放大效果,比如我们常听到有人说,银幕上很美的脸,在现实中不一定好看。

不爱抱怨,又懂得利用麦克风展现高质量的效果,卡鲁索凭着这两个特质,成了唱片时代的音乐大师。维克多公司慧眼独具,也因此获得了丰厚的回报。更重要的是,借助卡鲁索,音乐,尤其是歌曲跟留声机之间的联系被固定下来了。

维克多公司这一套营销方案,无疑是非常成功的。他们不仅卖出了许多留声机,同时也卖出了数不尽的“卡鲁索”。伊斯曼在这里提出了一个重要的观点,唱片的普及,让唱歌这种音乐表演,有了全新的价值。音乐的价值本来就是通过听觉引起遐想,用留声机听唱片,我们是“只闻其声不见其人”,这种听音乐的状态反而会促进这种遐想,会创造出更多的价值。

于是,卡鲁索脱颖而出。在相当长的一段时期中,卡鲁索每月有一万美元的收入进账,一万美元在那个年代可是个天文数字。在1914年,卡鲁索的总收入超过22万美元。虽然他的许多收入来源是现场演出,但正因为在唱片界的名望,让他现场演出的价格快速攀升。伊斯曼引用了维克多公司在1909年对经销商们的话:“今天,全国没有一个街区的人不熟悉卡鲁索的名字,为什么呢?这不是因为他是世界上最伟大的男高音,而是因为我们把他的名字从一个国家传播到另一个国家!”这些话也许有维克多公司自吹自擂的成分,但也反映了一部分的事实。所以在伊斯曼的结论下,与其说是卡鲁索成就了唱片业,不如说唱片业成就了卡鲁索。而卡鲁索又成全了维克多公司,让他们把留声机和音乐,跟中产阶级的音乐需求画上了等号。

从此以后,留声机逐渐取代了现场音乐。英国评论家丹尼尔·斯诺曼在他的《歌剧的社会史》中描述过这个变化。20世纪30年代的时候,如果你问一位美国的歌剧爱好者:“是什么吸引你去剧院看歌剧?”那么对方一定会回答:“因为我听了父母的留声机唱片。”在音乐的问题上,我们都是先接触复制品,才可能有机会听到现场的版本。过去,人们是“因为热爱剧院里的表演所以听留声机”,而没过多久,就成了“因为听了大量唱片,而被吸引到剧院”。

这个因果逻辑的转换,就是唱片业成功的标志。说到这儿,你应该发现了,如果只是靠叮砰巷的流行歌曲,唱片业可能没办法这么快占领世界。唱片的普及,反而是因为凸显自己不同于流行歌曲。

通过今天对《贩卖音乐》这本书的讲解,我们首先了解了19世纪末20世纪初期,美国音乐商业化的过程。这里面,有两个重要的推动力,一个是通俗音乐的市场化,另一个是唱片和留声机的普及。作者伊斯曼通过展现叮砰巷音乐和维克多公司的商业模式,相当大胆地提出自己的看法,那就是商业音乐的创作动机只有一个:用来销售,而不是表达作者固有的艺术感情。音乐的作者与其说在创作音乐,不如说是流水线上的工人。他这种有些决绝的论调一定会遭受许多批评,比如音乐爱好者们会举出形形色色的严肃音乐家,并且指出这些艺术家都是商业音乐的参与者,但伊斯曼用格什温、卡鲁索之类的例子告诉我们,哪怕他们原本具有艺术家的身份,但是不得不在商业资本的操作下让自己尽量变成一个匠人。

伊斯曼的观点隐含着批判性,他将商业资本与艺术做出了一定程度上的对立,但同时又承认了商业资本在音乐传播中的价值。这种价值首先体现在资本通过技术加大了传播的广度,同时又利用营销制造了新的消费欲望和习惯。伊斯曼为这种技术与营销的巧妙结合做出了精辟的总结:他们真正做到了贩卖音乐,而不是贩卖机器。

不过,你可能还会有疑问,那为什么后来的唱片市场上,古典音乐反而不如流行音乐了呢?古典音乐虽然能让唱片播放成为欣赏音乐的最佳选择,但是一旦这种历史任务已经达成,那么我们在第一部分说的那些流行音乐的优势又会重新起作用。流行音乐更容易开发出新产品,对于音乐商业化来讲,这当然是一个必要条件了。这样一来,流行音乐不断制造新的工业化文化产品,古典音乐则不断回顾往日的经典。而关于古典音乐在二十世纪中后期的不断衰落,你可以听听我们解读过的另一本书《谁杀了古典音乐》。

撰稿:青年维也纳 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.美国音乐商业化的过程,有两个重要的推动力,一个是通俗音乐的市场化,另一个是唱片和留声机的普及。

2.商业音乐的创作动机只有一个:用来销售,而不是表达作者固有的艺术感情。