《谁是美国人》 曲飞工作室解读

《谁是美国人》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者,是已故的美国哈佛大学学者塞缪尔·亨廷顿。亨廷顿是享誉世界的国际关系学者,23岁就拿到哈佛博士学位,在哈佛任教,前后长达半个多世纪。也曾经在上世纪70年代末,作为顾问参与过美国最高级别的国家战略安全决策,堪称是上世纪美国顶级的政治学者和国家智囊。

关于本书

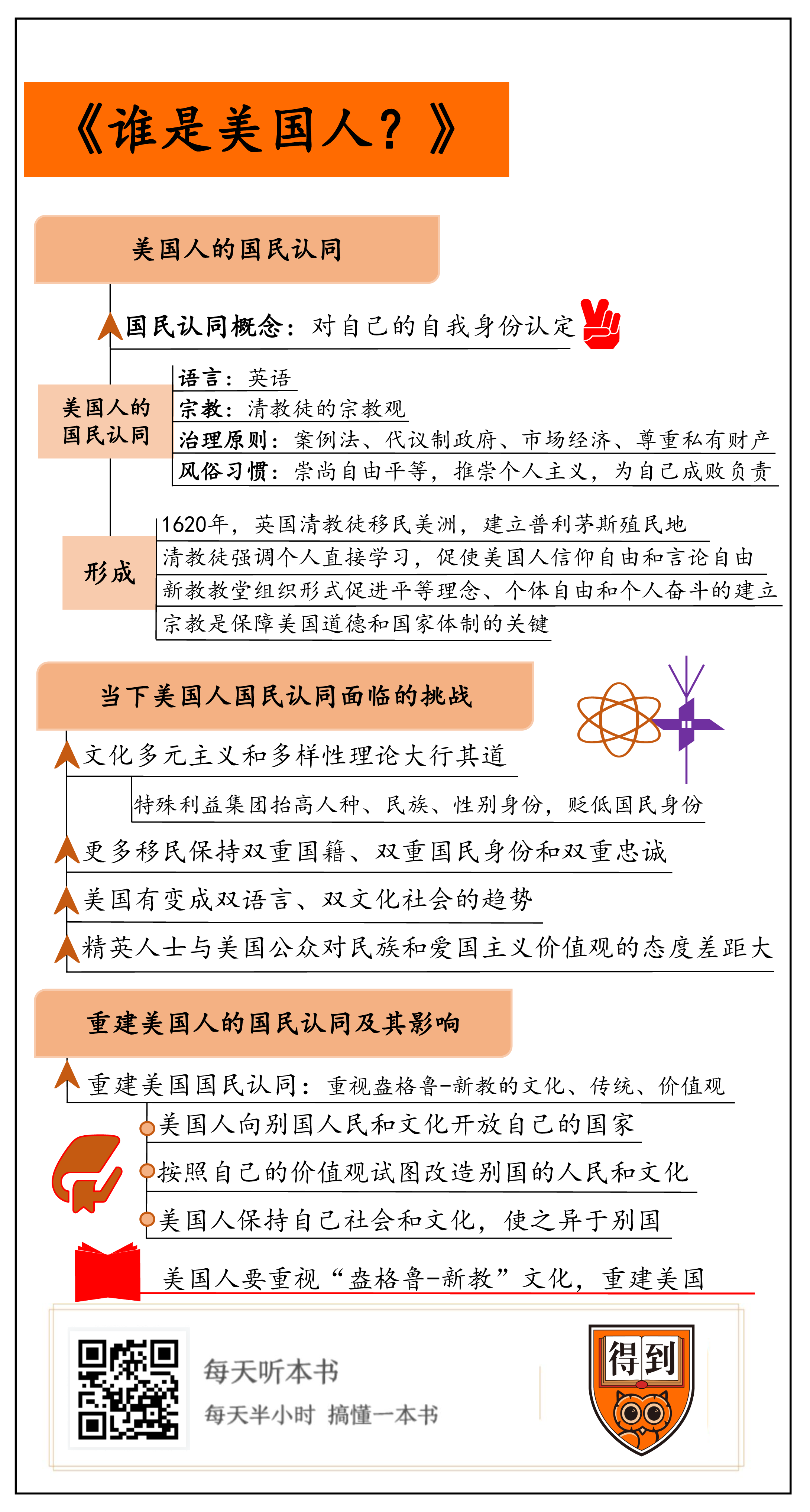

本书是亨廷顿继《文明的冲突与世界秩序的重建》之后最重要的著作。秉承作者“文明冲突论”的视角,提出了“谁是美国人”的问题,阐发国民认同(国民特性)这个概念,以及当下美国国民认同面临的危机和挑战,提出重塑“盎格鲁-新教文化”这一美国文明的根本特性,对美国至关重要。

核心内容

国民认同不同于国籍,它是一个人对自我身份的认定。作者认为:具有美国的国民认同的人,就是美国人。作者认为,在全球化的今天,多元文化使得上述美国国民认同的基本要素被冲淡,这将危及美国的未来,因此有必要重塑美国的国民认同。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《谁是美国人?》,书的副标题是“美国国民特性面临的挑战”。作者在书里指出,美国人作为一个民族的自我认同,不是基于土地或种族,而是基于一种文化,这就是“盎格鲁-新教”文化,这曾经是构成美国的核心要素,但是在今天,这种认同正在面临着巨大的挑战。

这本书的书名叫“谁是美国人?”,这听起来像是一道送分题——这还用问吗?有美国国籍的人就是美国人。然而,作者给出的答案却远没有这么简单,他从这个问题引出一个概念,这个概念就是“国民认同”,也就是副标题里说的“国民特性”。只有具备了某种文化上的特质,你才能从文化意义上算是某个群体当中的一员。作者引进这样的视角,让我们对于一个既简单又深奥的问题,有了更深入的认识维度,这个问题就是“我是谁?”

这本书的作者,是已故的美国哈佛大学学者塞缪尔·亨廷顿。亨廷顿是享誉世界的国际关系学者,他在23岁的时候就拿到哈佛大学的博士学位,在哈佛任教的时间前后长达半个多世纪。在上世纪70年代末,他还作为顾问,参与过美国最高级别的国家战略安全决策,堪称是上世纪美国顶级的政治学者和国家智囊。亨廷顿最著名的著作是《文明的冲突与世界秩序的重建》,这本书我们以前也解读过。

而本期要介绍的这本书,出版于2004年,这本书虽然没有《文明的冲突》那本书名气那么大,不过它们的理念是一脉相承的。“文明冲突论”是在9·11事件之后迅速流传开来的,很多研究者都在这个理论的启发下,用文化和文明的视角来看待和解读世界。而在这本书中,亨廷顿则把眼光转向了美国,用文化的视角来审视美国内部的问题,并且提出了他的忧虑,那就是:他担心美国不再是原来的美国了,并且他迫切地希望,从文化的角度,来重建美国。

可以说他在本书中流露出的彷徨和不安,比《文明的冲突》还要严重,这是亨廷顿更想留给美国人的著作。

那对于我们中国人而言,这本书的价值在于它首次揭露了美国社会蕴含的至关紧要的变化,对于我们认识这个头号大国的未来,提供了一个非常有说服力的视角。听完这本书,相信大家对美国的文化会增加一些新的理解,也会明白为什么亨廷顿这位美国顶级知识精英,会对本国的未来忧心忡忡。而从更广义上看,这本书讲的是一个国家或者族群的自我认同,就像它的原名和第一版的译名《我们是谁》。虽然以美国为例展开讨论,但可以说作者探讨的不是美国一国的问题,而是一个更普世的、每个群体都会遇到的问题,那就是自我身份的认定。

接下来,我主要从四个方面来给你讲述这本书的核心内容:首先我们要说的是,什么是国民认同,美国人的国民认同包括哪些方面,然后再结合着历史来讲讲,美国人的认同是怎么形成的?第二,亨廷顿眼中,当下美国人的国民认同状况是如何的,遇到了什么问题?第三,作者认为该如何重建美国人的国民认同,美国人在这个问题上的态度,将对世界产生什么样的影响?最后,我们再来一起探讨一下,该怎么看待亨廷顿在这本书中表达的观点,美国人的国民认同这个话题,能带给我们什么启示。

在说这部分之前,我们先要开宗明义地讲一个本书的核心概念:国民特性。这个词,英文原文是 national identity ,“身份”跟“国家”连起来用,这在本书成书的那个时代还不太常见,所以当时翻译者也不知道该怎么翻译,于是就翻译成了一个比较陌生的词组:叫国民特性。事实上在这本书的旧版里,译者还特别陈述了对这个词翻译的困惑。但是对于 national identity 这个词,我们今天有了一个更常见也更好理解的翻译:国民认同。比如,你认同自己是中国人,或者美国人,或者墨西哥人……这种你对自己的自我身份认定,就是所谓国民认同。说清了这个概念,我们再来看本书的书名,“美国国民特性”,就好理解了,它指的是“对美国人这个身份的认同”。就像本书的主题:谁是美国人?其实这里就有了答案了:具有美国的国民认同的人,就是美国人。

那下面我们就不说国民特性这个今天已经不太常见的概念了,涉及到的地方,我们都用国民认同来替换。

那“认同”这种感觉是怎么来的?这个问题说来比较奇怪,人往往是先认识了“别人”这个概念,然后才意识到“自己”这个概念。亨廷顿分析说,对国家的认同感,也是这么建立起来的,当你感觉到存在一个“他国”,才会有寻找一个自己所属的“本国”的愿望。人的这种认知,有时候还会被人利用,一些政客会通过塑造假想敌来增强自己的凝聚力,因为从心理学上说,人会从敌我的对比之中得到满足。

亨廷顿认为,16世纪之后,欧洲各国君主倡导国民意识,努力让民众认为自己是一个群体,而外国是另一个敌对的群体。现代民族国家,就是在这种认同的基础上发展起来的,所谓法国人、英国人这些概念,才变得越来越清晰,也正是因为这样,近代以来欧洲的战争,才从中世纪那种“国王与国王的战争”变成了“人民与人民的战争”。

以上就是本书的核心概念,国民认同。了解了这个概念,我们再来看看,亨廷顿眼中,美国人的国民认同是什么,又是怎么建立起来的。

美国人经常把他们的国家称为“移民国家”或者“移民社会”。有一种观点认为,美国就是来自世界各地的移民不断接受美国民主、自由的价值观而形成的。比如美国著名的总统富兰克林·罗斯福,就曾经在1938年的一次讲话中说:“我们都是移民和革命者的后代。”但是亨廷顿不认同这个观点,虽然所谓美国人,最早都是欧洲来的移民,这其中主要是从英国来的移民,但在亨廷顿看来,早期的移民跟后来的移民不一样。他把最早期的移民称为“定居者”,认为他们和后来的其他移民是有区别的,他认为这些定居者,以及定居者的后代,才是美国的核心。

他的逻辑是这样的:所谓的移民,是从一个成熟的社会和文化环境里,迁移到另外一个成熟的社会和文化环境里,比如说从中国移民到欧洲,或者从欧洲移民到中国,你迁移的目的地,已经有完备的文化系统了,你只要想办法融入就好了。但是最早来美洲的欧洲人,他们是要在陌生的土地上按照自己的意志,凭空建立一个社会。他们是带有一种集体的目的感,有意识地要构建一个有别于他们祖国的新的社群,而且是要长期、世代生活在这里的。所以亨廷顿认为,移民是融入一个社会,而定居者是要自己建立一个新社会。

亨廷顿说,美国的社会始于1607年、1620年和1630年的头几批定居者群体。那在这我们需要补充介绍一下美国历史,说说这三个年份发生了什么。1607年,英国人在北美建立了第一块殖民地,詹姆斯敦;1620年,被美国人尊为祖先的英国清教徒,乘坐著名的“五月花号”,来到美洲,建立了普利茅斯殖民地;1630年,因为普利茅斯殖民地的成功,吸引了英国上千的清教徒“大迁徙”来到美洲,建立了马萨诸塞殖民地,不久后又建立了美国第一座城市:波士顿。

这些都是美国历史早期非常重要的节点性事件,美国的政体、语言、工作和生活模式以及许多的习俗都是这些最早的定居者制定的。而在这种社会形态已经比较成型之后,再来的人,才被称为“移民”。亨廷顿考证说这个词在18世纪80年代,也就是美国独立战争后期,才出现在美国人的语言中,指当时外来的移民者,用以区别早先的定居者。

亨廷顿认为,美国的国民认同,主要就是以定居者开创的这个规范为蓝本。这种认同,在美国独立之前就已经形成了,但是它被归纳总结出来,是在美国独立之后不久。具体包括什么呢?他援引了美国历史上第一位最高法院大法官约翰·杰伊的话来概括,包含六点:分别是“有共同的祖先,讲共同的语言,信仰同一宗教,遵从同样的治理原则,习俗风尚非常接近,通过共同的战斗和努力,打完了漫长的战争,高尚地赢得了自由和独立。”

这六点我们放到今天来看一看:随着美国移民的增多,来自世界各地哪的移民都有,共同的祖先这一项就谈不上了,而现在也不可能有参加过独立战争的人了,但是其他四点,你看像共同的语言、宗教、治理原则、风俗习惯,这些都仍然被认为是构成美国的核心要素。

亨廷顿进一步把这些总结为:基督教信仰、新教价值观和道德观念、工作道德、英语、英国式的法律、司法和限制政府权力的传统,以及欧洲的文学、艺术、哲学和音乐传统。以上这些,都是17到18世纪的定居者开创的模式,可以说是美国最初的基因里的东西。在这一基础上,在18到19世纪,又出现了所谓的“美国信念”,原则是自由、平等、个人主义、代议制政府和私有财产制。后来一代又一代的移民都是被同化到这一文化当中。所以说,美国的国民认同跟其他国家的国民认同,最大的区别就在这,它不是基于土地的,也不是基于种族的,而是基于这种“美国信念”。

构成“美国信念”的这些文化要素当中,亨廷顿着重指出了宗教的重要性。关于这个话题,可能跟我们平常的印象不大相符。提起美国,我们都会觉得这是一个典型的世俗国家:宗教团体在政治上没什么特殊地位,也不是依照宗教法来治国理政,怎么能说是宗教国家呢?

要理解这个问题,就得从美国的创建说起。美国早期社会最主要的创建者,是来自英国的清教徒。什么叫清教徒?这个我们又要补充介绍一下。在英国人向北美殖民之前,欧洲经历过宗教改革,西欧的基督教世界分成了天主教和新教两派,其中英国是新教阵营的,反对罗马教廷对宗教权力的垄断,还有种种的繁文缛节和奢侈腐化。但是英国的教会崛起之后,他们也搞了像罗马教廷那样的复杂的等级系统,这就跟他们反对的没什么两样,由于英国的教会是有王室在背后支持的,所以被称为“国教派”。

但是这么一搞,英国也有一些人很不满,觉得你这样跟罗马教廷又有什么区别呢?所以这些人就从教会系统里分离出来,按照他们自己的理解来进行宗教活动,这些人,就被称为“清教徒”。英国的国教派容不下清教徒,他们就只好流亡,他们先是到荷兰,然后又跑到美洲,1620年,清教徒移民乘坐五月花号,来到美洲,建立了普利茅斯殖民地。

以上就是关于清教徒历史背景的一个补充介绍,从这里我们可以看出,清教徒之所以放弃英国的生活,来到美国这么一片荒芜之地,就是为了按照自己的宗教理念,建立一个“新天堂”。可以说,宗教目的是美国立国的一个原始驱动力。并且,清教徒的特点就是,强调个人良知,强调个人直接学习《圣经》,在精神上与上帝直接交流,而不通过教会来作为媒介,这就促使美国人笃信个人主义、平等以及信仰自由和言论自由。

个人主义的理念强调个人对自己的成败负责。新教的教堂组织形式是教区教友齐聚一堂,这就促进了人们反对等级制,后来这种理念就被移植到政府的建立原则当中,所以美国的政治很强调平等这个理念。《独立宣言》的理论前提就是“人人生而平等”,同时美国崇尚个体自由和个人奋斗,每个人为自己负责,对福利社会的理念不太感冒。这种美国的精神,都可以从清教徒那找到源头。

至于宗教对美国的影响,亨廷顿认为,美国是一个有着世俗政府的基督教占主导地位的国家。美国的国父,华盛顿、亚当斯等人都表达过,宗教是保障美国道德和国家体制的关键。美国联邦最高法院在1811年宣布:“我们是基督教的人民。”美国内战时,林肯也这样说过。1931年,最高法院重申:“我们是基督教的人民,彼此皆有平等的宗教信仰自由,同时心怀敬意地承认我们服从上帝意志的责任。”你看今天美国总统宣誓就职的时候,都要手按着圣经,美元上也印着“我们信仰上帝”。

说到这,第一部分就讲完了,我们首先介绍了国民认同这个概念,然后探讨了美国的国民认同是什么?是一套准则,或者说文化,包括语言、宗教、治理原则、风俗习惯四个方面。语言,就是英语;宗教,是清教徒的宗教观;治理原则,是以案例法为主的英式的法律或者说叫“海洋法系”、代议制政府、市场经济、尊重私有财产;风俗习惯,就是崇尚自由平等,推崇个人主义,每个人为自己的成败负责。整个这一套,就是构成美国的文化要素,也就是美国的国民认同。只有从心里接受这些,才算是一个真正意义上的美国人。最后我们又结合着美国的历史,讲了美国的这种国民认同是怎么形成的。

我们下面来谈谈:亨廷顿认为美国人的国民认同正在遭遇严重的挑战,那么,到底是什么挑战呢?亨廷顿对此也谈了四个方面。首先,文化多元主义和多样性的理论在某些精英人士中大行其道,一些特殊利益集团抬高人种身份、民族身份、性别身份,而贬低国民身份。20世纪60年代,美国人的国民认同受到一系列运动的挑战。这些运动的领导者们认为,美国不是一个共享同样文化理念,并且完全融合的民族大家庭,而是一个不同种族和民族聚合起来的产物。他们指责此前流行的美国熔炉理念或着番茄汤理念。这两个比喻应该很好理解,就是说不同原籍、不同文化的人到了美国,就熔于一炉,像煮汤那样溶解到美国当中。

而多元主义者认为美国不应该是汤,而应该像一盘沙拉那样,虽然各种蔬菜拌在一起,但彼此还是你是你我是我,保留各自的文化特质,这样也会使得美国从单一的欧洲文化,确切说是盎格鲁-新教文化转变为多元文化。有的人可能还记得,在克林顿任总统时,他就欢呼美国人从欧洲文化统治下得到了解放。

其次,原先促进移民同化的因素减弱或不复存在,越来越多的移民保持着双重国籍、双重国民身份和双重忠诚。社会学家丹尼斯·朗在1989年就下结论说:“今天已没有人再主张让新的移民‘美国化’,那已是恶劣的老种族中心主义的过去。”20世纪初,福特公司带头促进美国化,而到20世纪90年代,福特已相当明确地将自己界定为一家跨国公司,而不是美国公司。

第三,移民中,讲西班牙语的墨西哥裔的移民居于多数,美国有变成双语言、双文化社会的趋势。亨廷顿对墨西哥裔移民对美国造成的变化尤为担忧。他认为墨西哥裔跟其他移民很不同:他们的祖国与美国相邻,让美墨边界变得模糊;另外,这些移民人数众多而且大量的非法进入美国,拉美裔人的比重不断猛升;他们分布集中,主要是南加利福尼亚等地,由于居住集中,难以同化,反而在美国出现了很多拉丁化的城市和区域;他们的移民浪潮持续不断,形成了链条式的搬迁,移民行为又一波比一波容易,持续越久越难以停下来,就像是滚雪球一样越滚越大。

因为在历史上,美国的加利福尼亚、内华达、德克萨斯这些州,曾经是墨西哥的领土,由于这样的历史原因,这些墨西哥裔移民来到美国,反而有重返故土的感觉,甚至有人对美国提出了领土要求。其实,不仅墨西哥裔的移民构成了严重的挑战,其他拉美裔的移民也带来了类似的问题。而非常明显的例子就是迈阿密,这个城市已经被古巴人所支配。古巴裔在社会生活中占据优势,非拉美裔受到排斥,当地的政界和商界的主要人物都是古巴裔,人们常说迈阿密是“拉美首都”。非拉美裔白人成了少数派,他们受到店员歧视,有人感慨:“我的上帝呀,可尝到少数民族的滋味了。”

第四,美国一部分重要精英人士轻视国民身份,重视全球身份和跨国身份,这与美国公众仍然重视民族主义和爱国主义价值观的态度,形成越来越大的差距。被誉为“当代的托克维尔”的约翰·米克尔思韦特和阿德里安·伍尔德里奇说:这些精英们:“日益脱离社会上其他的人。他们到外国上大学,在国外工作一段时间,为拥有全球业务的单位干活。他们形成世界中的一个世界,通过各种各样的全球网络彼此相联系,却想与本国社会大众隔绝……他们宁愿花时间跟他们世界各地的同伙穷聊,也不愿意跟左邻右舍说话。”亨廷顿批评说,现如今的美国知识分子放弃了对国家和同胞承担的义务,却吹嘘他们对全人类的认同。

但是时任普林斯顿大学教授的艾米·古特曼则提出不同意见,她认为,让学生“首先应做美国公民”的做法是“令人厌恶的”,她认为美国人的首要“忠诚对象”不应该是“美国或某个政治主权团体”,而应是“民主人道主义”。这种观点,在美国部分左派精英人士中是很有代表性的。

总之,亨廷顿发现,美国的国民属性已经消失,人种区别在慢慢模糊,语言也出现双语化现象。

那么,亨廷顿认为应如何重振美国的国民认同?这是本书的第三个问题。很多人认为,依靠“美国信念”,美国仍然可以聚合为一个国家,亨廷顿却并不这样看。亨廷顿认为,美国信念是一种意识形态的东西,而人们改变意识形态并不难,就像发生在苏联的现象,仅靠意识形态立国,非常脆弱。政治原则无法在人们心中激起深厚的感情,不像亲缘、血缘、文化、民族等,可以触动“神秘的记忆心弦”。

所以,亨廷顿主张向更远的源头去追溯。我们前面讨论过,美国的国民认同主要是对所谓美国信念的认同,而美国信念,归根结底来源于盎格鲁-新教文化,所以亨廷顿寄希望于宗教,认为只要美国人重归这一宗教文化,美国国民认同便不成问题。

亨廷顿很欣慰地看到,从上世纪90年代开始,美国宗教再度呈现复兴的势头。亨廷顿分析,宗教再度回归公众的广场,是因为美国人越来越担忧道德败坏的问题:少女怀孕、离婚率上升、犯罪率居高不下、色情暴力充斥传媒、吸毒成风。 亨廷顿说,这让人们感觉到一个比较有意义的社群和文明社会的形式消失了。2000年有一个关于美国宗教生活的民意调查,调查主持人指出:“一个明确又响亮的信息是:美国人强有力地将宗教与个人伦理和行为等同起来,认为宗教是一剂解毒剂,可以对他们今天在我们国家所看到的道德败坏现象解毒。”

亨廷顿把从宗教派生出来的盎格鲁-新教的文化、传统和价值观,视为美国的希望。他认为,只要美国人重新重视这个文化和价值观,就能重建美国的国民认同。那样的话,即使从人口比例上,白人变成了美国的少数族裔,但美国还能长久地保持其为美国。亨廷顿认为,如何界定美国自己,将决定美国在世界上的作用。他指出了三种可能:第一种,美国人可以拥抱世界,也就是向别国人民和文化开放自己的国家;第二种,美国人可以试图按照自己的价值观去改造别国的人民和文化;第三种,美国人可以保持自己社会和文化,使得他不同于别国的社会和文化。

在亨廷顿看来,如果是第一种,美国将变成世界人民的美国,美国人的活动将要听命于国际社会;如果是第二种,美国将会变成一个帝国,试图支配世界;如果是第三种,美国仍将是奉行盎格鲁-新教文化的美国人的美国。亨廷顿本人的倾向没有明说,但我们从字里行间可以看出,他支持第三种选择。

关于他的这个没有明说的倾向,其实我们可以结合着《文明的冲突》这本书来看,在这本书里亨廷顿把世界文明归纳为七或八个大系,并且认为没有哪一种文明可以升级为支配全世界的“普世文明”。所以说,亨廷顿既不希望美国自己的文化特质和国民认同被更多的移民和外来文化稀释,他也不认为美国有能力按照自己的价值观去改造整个世界。他向往的,是一个属于美国人、尤其属于盎格鲁-新教白人的美国,他认为美国应该有自己明确而独特的国民认同,这种认同源于文化。并且很容易看出,他对这种文化的优越性满怀信心。可以说,这是我们熟悉的那个亨廷顿,他用的还是“文明冲突论”的视角来看世界,把“文化”或者说“文明”,作为划分世界、界定不同人群身份的主要标志,并且从文化当中寻求关于美国前途命运的答案。

到这,这本书的内容就说完了,我们最后再简单回顾一下。

我们说了美国的国民认同其实是一套准则,或者说是文化,包括语言、宗教、治理原则、风俗习惯四个方面。具体来说就是:英语、清教徒的宗教观、案例法、代议制政府、市场经济、尊重私有财产、崇尚自由平等、推崇个人主义、每个人为自己的成败负责……这一套东西曾经被叫做美国信念,只有从心里接受这些,才算是一个真正意义上的美国人。这也是美国的国民认同有别于其他国家的主要标志,它不是基于土地或种族,而是基于上述这套信念,而这些,主要来源于美国的历史和盎格鲁-新教文化。

但亨廷顿认为,美国人的这种国民认同正在遭遇严重的挑战,并且详细说明了自己的理由。那这种认同危机能不能化解呢?亨廷顿认为是有希望的,他把从宗教派生出来的文化、传统和价值观,视为美国的希望。他认为,只要美国人重新重视这个文化和价值观,就能重建美国的国民认同。

亨廷顿已经于2008年逝世,但是直到今天,全球化仍然是世界发展的主要趋势,不同国家和族群之间的界限越来越模糊,而这正是他担心的。但是在他的祖国美国,也发生了对全球化趋势的强烈反弹。比如,特朗普总统上台后宣称,要放弃美国的世界主义。他的这个态度,跟亨廷顿提出的“重建美国人的国民认同”,似乎在目的上是合拍的,但是实际效果,究竟是能给美国带来凝聚,还是割裂,这个现在还看不出来。

此外,亨廷顿把美国的文化看做样板和楷模,这是不是过于“美国中心论”了?虽然他承认世界文明的多样性,不过同时他也把以美国为代表的西方文明视为最理想的文明。但如果真是这样,为什么反而要担忧这种文明受到的冲击和挑战呢?这样看来,他提出的“一切问题到文化当中去求解”的路径,似乎也不是万能的。

最后,这本书的英文名字是“Who are we?”我们是谁?其实,这对任何一个国家来讲,都是一个值得思考的问题,美国在全球化环境下遇到了国民认同的问题,而中国也处在同样的环境之下,会不会也遇到同样的问题?又该如何定义中国人的国民认同?这个问题太大了,也超出了本书的范围,我们在这就不讨论了,但很显然,这是值得我们思考的。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳 转述:顾一菲

划重点

1、具有美国的国民认同的人,就是美国人。

2、亨廷顿认为,美国人的国民认同正在遭遇严重的挑战,但是只要美国人重新重视文化和价值观,就能重建美国的国民认同。

3、美国信念,归根结底来源于盎格鲁-新教文化。