《论三国人物》 裴鹏程解读

《论三国人物》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是著名历史学家方诗铭先生,他曾师从顾颉刚、钱穆、陈寅恪等史学大师,主要研究秦汉魏晋史。史学大师顾颉刚先生曾想过从史学研究角度写一部“三国”,但因为工程太大而没有进行。方诗铭先生继承了顾颉刚先生的宏愿进行三国历史研究,本书即为研究成果之一。

关于本书

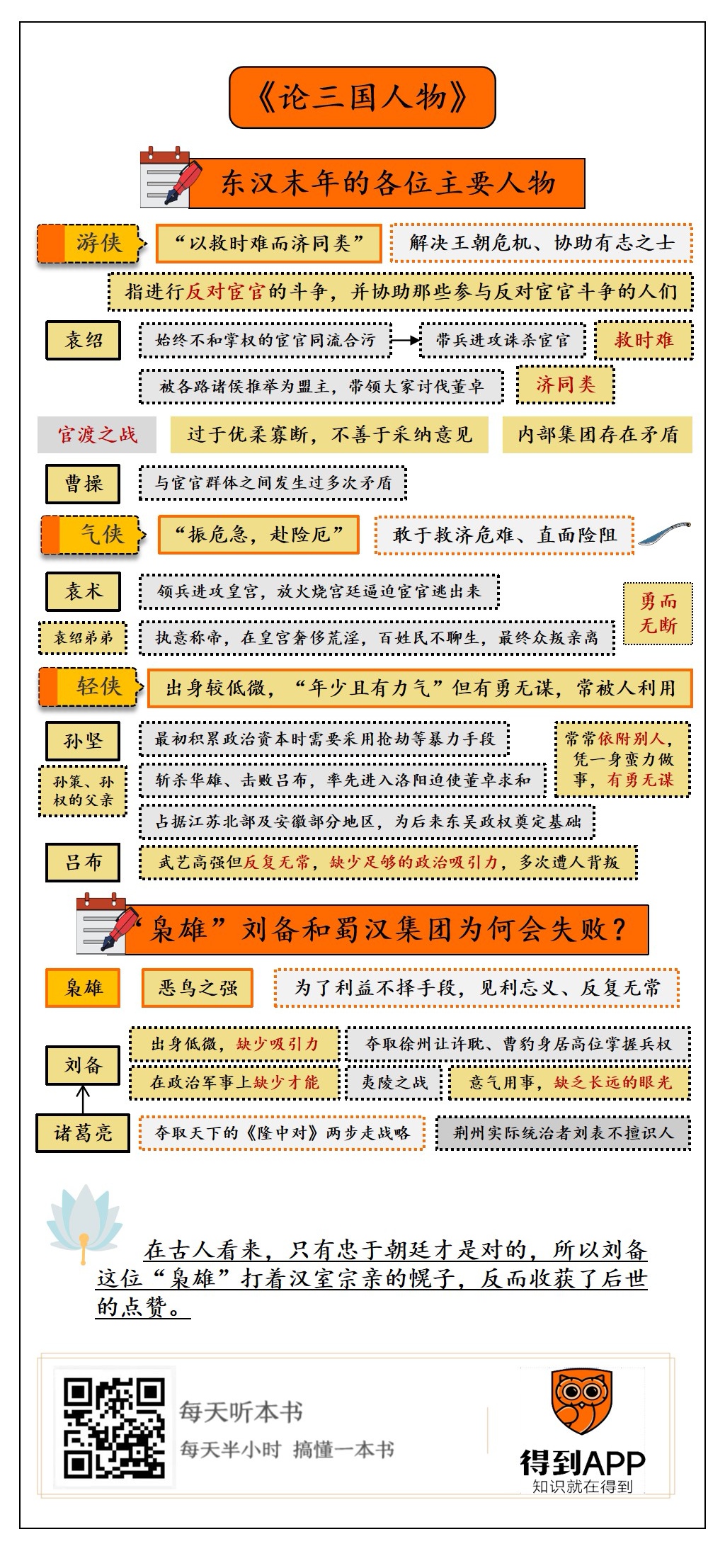

本书在研究方法上,着重从历史人物性格方面解读三国历史。作者认为,那些耀眼的英雄人物其实都有侠者性格,只是层次有高低:顶级的是“游侠”,之后是“气侠”,最低是“轻侠”。另外,本书重新评价了曹操和刘备:曹操是“英雄”,刘备是“枭雄”。

核心内容

第一部分,东汉末年“游侠”“气侠”“轻侠”分别有什么特点?

第二部分,为什么刘备是“枭雄”?为什么蜀汉集团最终失败?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《论三国人物》。

中国可以考证的历史有三千多年,三国时期只有短短六十年,占比不到五十分之一,但“三国”却是中国文化记忆中最耀眼、最有温度的那块拼图。

三国历史之所以这么受欢迎,一个很重要的原因是《三国演义》塑造了很多立体鲜明、有血有肉的人物,像狡诈狠毒的曹操、义薄云天的关羽,你一定能列举出很多。但《三国演义》毕竟是“演义”,“七分实事、三分虚构”,价值观上摆明了同情蜀汉,矮化曹魏。所以,有人提出应该读陈寿的《三国志》。事实上,《三国志》也存在类似《三国演义》的问题。因为《三国志》作者陈寿后来在西晋做官,而西晋是从曹魏母体中孕育的,所以《三国志》坚定站在曹魏正统的立场上。

史学大师顾颉刚先生也想过从史学研究角度写一部“三国”,但因为工程太大而没有进行。今天这本《论三国人物》的作者方诗铭先生曾师从顾颉刚、钱穆等史学大师,主要研究秦汉到魏晋这段历史。他继承了老师顾颉刚先生的宏愿,进行三国历史研究。在方法上,方诗铭先生着重研究《三国演义》中的英雄人物,根据史料还原人物本来面目。

这本书最引人注目的地方是从个体性格方面解读三国人物。比如使用了“游侠”的概念,作者认为,那些耀眼的英雄人物,其实都有侠者性格,只是层次有高低,顶级的是“游侠”;之后是“气侠”,“意气用事”的“气”;最低是“轻侠”,“轻举妄动”的“轻”。例如,袁绍、曹操这样逐鹿中原的是游侠;割据一方、英勇但不善决断的袁术是气侠;有勇无谋,常被人利用的孙坚、吕布是轻侠。除了提出“侠”这个评价体系,作者还重新评价了刘备。以前,人们常用“枭雄”这个词来形容曹操。但作者认为,刘备才是“枭雄”。

下面,我们把东汉末年到三国的历史分为前后两段,分别介绍其中的主要人物:

第一部分,我们看东汉末年“游侠”“气侠”“轻侠”有什么特点;第二部分,我们重点关注一下“枭雄”刘备,看看刘备集团为什么会失败。

首先,我们看一下东汉末年的各位主要人物。

虽然严格意义上的三国历史是从公元220年开始的,这一年汉献帝退位、曹丕称帝。但讲三国的故事,我们会从东汉末年开始,这个阶段涌现了很多人物,比如袁绍、袁术、吕布、孙坚,精彩程度不亚于之后的三国时期。不过,群雄并起就会让人看得眼花缭乱,不像后来魏蜀吴三家争霸那样阵列分明。

但如果按照方诗铭先生的观点,把这段历史的人物分为“游侠”“气侠”“轻侠”三等,我们对这段历史上的人物会有更好的把握。

先看“游侠”。提到“游侠”这个词,你可能首先联想到秦末汉初那些行走江湖、行侠仗义的人。不过,方先生这里说的游侠不太一样,这个群体有个很高的标准叫“以救时难而济同类”,也就是解决王朝危机、协助有志之士。在当时的政治环境下,是指进行反对宦官的斗争,并协助那些参与反宦官斗争的人们。

方诗铭先生认为“游侠”的代表人物是袁绍和曹操。

曹操是当之无愧的三国主角之一,但提到袁绍,我们总觉得他是个配角,至少聊三国故事的时候,袁绍的重要程度肯定比不上曹操。但事实上,袁绍和曹操都是东汉末年历史的核心人物。这本《论三国人物》有70篇文章,曹操和袁绍两个人的章节就占了三分之一以上。

那我们就先来看袁绍。袁绍生于155年,比曹操年长一岁。在《三国演义》中,袁绍这个人显得有点小肚鸡肠,总是容不得别人比自己强,小说这么写有个目的,是为了衬托主角曹操海纳百川。

那真实的袁绍是什么样的呢?

熟悉《三国演义》,你会知道袁绍家族有个响亮的名号是“四世三公”。袁绍祖上四代人中,有五位把官做到了“三公”级别。“三公”是东汉时期品阶最高的官职。不过,袁绍是庶出,母亲只是个婢女。袁绍同父异母的弟弟袁术就经常揭他这块伤疤,骂他是“家奴”。既然这样,为什么各路诸侯仍然愿意追随袁绍呢?

这是因为袁绍的“游侠”特质。东汉末年宦官专权问题严重。由于袁绍家世显赫,掌权的宦官多次请他出任官职,但袁绍三番五次找理由推脱,这次因为母亲去世要守孝三年,下次说要为父亲守孝三年,之后干脆隐居起来。袁绍始终没有跟宦官同流合污。

袁绍并不只是与宦官划清界限。朝廷内外有很多人因反对宦官而遭打压迫害。这个时候,袁绍冒着杀身之祸解救藏匿了很多受迫害的人。

但是宦官这个顽疾不除,东汉的病体只会越来越严重。后来,袁绍带兵进宫诛杀宦官。正因为这样的侠义风范,袁绍在社会上收获了非常好的名声,特别是赢得了各路游侠和豪杰的支持。所以,后来董卓专权,袁绍就被各路诸侯推举为盟主,带领大家讨伐董卓。

你看,袁绍的所作所为正体现了游侠的最高标准,“救时难”而且“济同类”。

再看“游侠”的另一位代表曹操。曹操的父亲是宦官养子,按理说,曹操似乎更偏向于宦官阵营,为什么曹操也属于“游侠”呢?

曹操年少时就跟很多名士来往,他跟袁绍还是好友。而曹操成为游侠,有一个更重要的原因,是曹操与宦官群体之间发生过多次矛盾。他在二十多岁的时候担任洛阳北部尉,有位宦官叫蹇硕,蹇硕的叔父违反了法令,被曹操依照法令乱棍打死。曹操因此得罪了宦官群体。到第二年,曹操的妹夫被宦官杀了。这次,宦官的行为引发了曹操的不满。所以,后来曹操也加入了“救时难、济同类”的铲除宦官斗争中。

虽然曹操和袁绍都是“游侠”,但最初曹操的力量是没法跟袁绍相比的。既然这样,为什么曹操还能战胜袁绍统一北方呢?

这就要提到著名的官渡之战。以前,我们提到官渡之战中袁绍的失败,主要归罪于他本人过于优柔寡断,不擅于采纳意见。一位谋士给他献计:你的实力很强,应该采取持久战略,一定能耗得过曹操,结果袁绍不听。另一位叫许攸的谋臣说,曹操领兵倾巢出动,你应该袭击他的大本营,袁绍也不听。结果许攸投奔了曹操,让曹操袭击袁绍的粮草囤积地乌巢。袁绍手下将领张郃曾向袁绍建议,要派大军救援乌巢,但是袁绍只派轻骑去救援。结果,袁绍步步走错,把一手好牌打得稀烂。

这本书提到,袁绍之所以失败有个重要原因,那就是集团内部的矛盾。

前面我们提到两个人,一个是投奔曹操的许攸,一个是建议增兵乌巢的张郃,他们分属不同集团。许攸属于颍川集团,张郃属于河北集团,两个集团的矛盾非常尖锐。颍川集团的许攸跟着袁绍在前线打仗,河北集团一个叫审配的谋臣,以许攸家法不严、家人贪腐为由,把许攸的妻儿羁押起来。这是导致许攸离开袁绍的一大原因。

另外,官渡之战期间,曹军偷袭乌巢,河北集团的张郃建议袁绍救援粮仓,但颍川集团一位叫郭图的谋士却建议袁绍进攻曹操军营。袁绍采纳了郭图的建议,让张郃进攻曹营,结果迟迟打不下来。郭图眼看着自己的方案没成功,担心袁绍怪罪,就诬告张郃不尽力,结果,张郃也投降了曹操。

袁绍死后,他的几个儿子继续内斗,最后被曹操一一消灭。袁绍在官渡之战的失败,不仅断送他的政治生命,而且也彻底改变了他的历史形象。他身上的缺点被不断放大,最终成为后人口中不听劝告的负面典型。但有一点不可否认,袁绍和曹操作为东汉末年最具代表性的游侠,都是杰出的政治家。

说完了袁绍、曹操这两位“游侠”的代表人物。接下来,我们看一位“气侠”的代表,这就是袁术。

什么是气侠呢?按照字面意思就是“崇尚气力的侠客”,气侠具有“振危急,赴险厄”的特点,也就是敢于救济危难、直面险阻。

袁术是袁绍的弟弟,也参加了反对宦官的斗争。他曾领兵进攻皇宫。宦官们躲在宫廷里负隅顽抗,袁术就放火试图把宦官逼迫出来。这正体现了袁术“振危急,赴险厄”的气侠特质。

既然袁绍干的事情,袁术也干,而且袁术的母亲是正妻,出身更好,那为什么袁术只是“气侠”,影响力比不上袁绍呢?

因为袁术是个“勇而无断”的人。这个特点在“封丘之战”中展现得非常明显。封丘位于今天河南省的东部,东汉末年袁术和曹操在这里进行了一次关键较量。袁术想当然地认为,曹操大军一定会直奔封丘与袁术的主力进行决战。没想到曹操首先进攻袁术的薄弱环节。有勇无谋的袁术没有深思熟虑就率军救援,结果在行军途中遭遇曹操袭击。之后,袁术一路败退,曹操一路追杀,袁术从今天的河南东部一直逃到江西北部才勉强摆脱曹操。对袁术来说,这是一次彻底失败的战争。

而这次失败完全是袁术冒失鲁莽造成的。之前袁术有孙坚军队的支持,但封丘之战,孙坚的军队并没有参加。袁术依靠的是什么人呢?都是曹操曾经打败的残兵败将,战斗力很有限。况且,这些人跟随袁术并不是要跟他长期结盟创事业,而是要找曹操报仇。袁术就这样冒失地跟曹操开战了,失败是必然的。

袁术后来还有个败笔,就是称帝。曹操即使成为北方最强大的力量,终其一生也没有称帝。但袁术却冒头当了靶子,结果大家纷纷把矛头指向他。两年后,袁术在走投无路中呕血而死。

你看,袁术虽然也有直面险阻的气质,并能在乱世中割据一方,但勇而无断的性格导致他不具备长远考虑的眼光而较早出局。

说完了“气侠”袁术,我们最后看两位东汉末年的“轻侠”,一位是袁术的合作伙伴孙坚,另一位是大家眼中三国时代“战斗力排名第一”的吕布。

与“游侠”“气侠”相比,“轻侠”有什么特点呢?

轻侠的“轻”有不稳重的意思,他们出身比较低微,“年少且有气力”但有勇无谋,常常被人利用。作者认为,“轻侠”这个词在当时可以等同于“壮士”或“剑客”。

我们先看孙坚。孙坚是孙策、孙权的父亲,在《三国演义》中是个配角,戏份不多。其实,孙坚是个很了不起的人。《三国演义》里有个经典桥段“关公温酒斩华雄”。其实斩华雄这件事情,并不是关羽干的,而是孙坚的事。另外,孙坚在讨伐董卓期间担任先锋,立了很多战功,不只斩杀华雄,还击败了吕布,并率先进入洛阳迫使董卓求和。之后,孙坚甚至占据了江苏北部及安徽部分地区,给后来东吴政权奠定基础。

既然孙坚的战功如此卓著,为什么他没能进入袁绍、曹操的“游侠”行列,甚至不及袁术的“气侠”呢?

这正是因为孙坚身上的“轻侠”特质,“少且有气力”但有勇无谋。

《三国志》记载,孙坚17岁的时候和父亲一起乘船去钱塘,途中遇到一群强盗抢劫财物后在岸上分赃。过往船只都不敢向前行驶,但孙坚跟父亲说,我来会会这些人。父亲正要拦他,孙坚已经提刀上岸了。分赃的强盗看到气势汹汹的孙坚,以为是官兵,转头就跑。但孙坚不依不饶,继续追赶盗贼,并杀了一个盗贼,提着人头回来了。孙坚因为这件事情出了名,在县衙里谋得了一个职务。

孙坚的崛起最初靠的就是平定山贼。“山贼”这个词,听起来好像是藏在山里的强盗。其实,“平定山贼”这个词背后可能包含三方力量的博弈。

东汉末年战乱时期,地方豪族深刻影响着当地,尤其是在南方丘陵地区,很多山中的豪族会直接控制当地的经济和人口,实际上成立了小朝廷,作者猜测,这可能就是所谓的“山贼”,这是第一种力量。面对地方豪强,朝廷赋予地方官员清缴权力,希望把经济和人口收归中央,这是第二种力量。而孙坚虽说也是朝廷命官,在县衙谋了个职务,但他打着朝廷的旗号缴杀山贼,暗地里另立山头,把当地的人口、土地纳入个人控制中,形成第三种力量。

你看,由于孙坚出身低微,无法像袁绍、袁术一样很早就能结交到社会名流。所以,他在最初积累政治资本的时候,需要采用抢劫等暴力手段。这也导致他常常依附别人,凭一身蛮力做事,有勇但无谋。

加入讨伐董卓行列之前,孙坚打算夺取荆州。当时荆州刺史是王睿,出自琅琊王氏。琅琊王氏是当时最著名的豪门大族。王睿向来看不起孙坚。于是孙坚就来硬的,要杀掉王睿。王睿问孙坚,自己犯了什么罪。孙坚回了他四个字:“坐无所知”,意思是“你的罪过是你什么都不知道”。这显然就是在耍无赖,最后逼得王睿自杀了。后来,他以同样不正当的手段杀了南阳太守张咨,这也是一个有深厚家族背景的人。这么一来,他引发了很多人的不满。

对他个人而言,这些冒失的行为并没有换到什么实际好处。有了荆州这个筹码,孙坚本可以好好经营,养足兵马,收买人心,但他却执意要北进中原。很快,朝廷给荆州委任了新的刺史。另外南阳那块富庶的地方被袁术占据了。孙坚之后只能选择与袁术合作。

孙坚没有占到荆州,或许有很多复杂原因。但他最后在朝廷上落幕的举动可就真是把“毫无远见”展示得淋漓尽致了。

攻打荆州的时候,孙坚的军队节节胜利,但他竟然一人骑着马在岘山行进,结果被流矢射中而亡。也就是说,孙坚是在打胜仗的时候去世的。身先士卒是将领的必备品质,但既然孙坚有志于逐鹿天下,却因为冒失而丧命,真是太可惜了。

与孙坚命运相近的还有一个人,我们来看“轻侠”的另一位代表,这就是吕布。

吕布不论在《三国演义》里还是正史中,都是最能打的,但也是有勇无谋、被人当枪使的典型。

吕布早年跟随过丁原、董卓、王允,但这三个人都没好下场。后来,吕布又投奔过袁术、张杨、袁绍。但这些人都很清楚吕布武艺高强但反复无常的特点,所以要么不想留他,要么就是想除掉他。

其实,吕布不被大家接受,有一个很重要的原因是他的出身。“轻侠”大多出身比较低微,早年为了生存,干过杀人越货的勾当。当时地方豪族是看不起这种人的,所以,吕布最初抢占兖州、徐州,总是很难维持局面,甚至多次遭人背叛。本质上是出身低微、有勇无谋的“轻侠”在当时缺少足够的政治筹码和凝聚力。

东汉末年的历史,诸侯混战主要发生在北方,我们选取了五个人物介绍了东汉末年的各路英雄,接下来我们把视角扩展到全国,进入三国历史。

作者方诗铭先生提到一个鲜明的观点,刘备其实是“枭雄”。这一部分,我们就看看,为什么说刘备是“枭雄”,为什么蜀汉集团最终会失败。

什么是枭雄呢?“枭”是一种恶鸟,相传这种鸟会吃掉自己的母亲;“雄”是强的意思。所以“枭雄”直接翻译过来说“恶鸟之强”。

为什么作者却认为,刘备才是“枭雄”呢?

《三国志·刘备传》记载,吕布的部下曾劝告吕布:刘备生性反覆,难于驯养,不早点除掉他,就会被他反噬。作者认为,“反覆难养”就是对刘备“枭雄”这一政治特征的最好概括。

刘备先后投靠过很多人,比如公孙瓒、陶谦、曹操、刘表、孙权、刘璋,但“反覆难养”这个特征始终伴随着他。

刘备最初在幽州的公孙瓒手下做事,为了获得更大的发展空间,投靠了徐州的陶谦。结果刘备占据了徐州。《三国演义》给的解释是刘备有德、有功,民心所向。实际上是因为刘备拉拢了当地豪族。

后来,吕布占了徐州,刘备投奔曹操。曹操不仅款待他,而且当面称他,只有刘备与他本人才算得上“英雄”,甚至连袁绍也不放在眼里。曹操在赞誉他,刘备却在背后与车骑将军董承等人合谋,企图发动政变,除去曹操。

甚至到后期,刘备的创业已经小有成就,在荆州占据大片地方,但他“反覆难养”的性格仍然没有改变。刘备前往西南益州,割据益州的刘璋迎接刘备让他讨伐张鲁。结果,刘备却带兵返回成都,迫使刘璋开城出降,刘备鸠占鹊巢,自己当起了益州的一把手。

你看,在政治方面,刘备是个“枭雄”,生性反覆,难于驯养。其实,在军事方面,刘备也存在能力不足的问题。

刘备占据徐州,是他事业的第一个小高峰,他本应该谨慎把握,好好经营。但他很快给就给自己挖了个坑。徐州的政治中心和军事要地是下邳。但这么重要的位置,刘备竟然同时让陶谦的旧部曹豹和张飞两个人管理,但他们性格不合,势同水火,没过多久俩人就发生矛盾,最后刘备失去了徐州这块宝贵的根据地。

之后的夷陵之战,更显示了刘备不仅才能有限而且意气用事。当时,曹丕获取了夷陵之战的布局图,曹丕就下定论,刘备不懂得兵法,必然大败。结果不幸被曹丕言中。

既然刘备身份低微,才能有限,为什么他还能建立蜀汉事业呢?

本书作者认为,刘备后来获得荆州、益州,建立蜀汉政权,完全是得益于诸葛亮《隆中对》的策划。

那我们就介绍一下刘备集团中的另一个重要人物,诸葛亮。

虽然《三国演义》把诸葛亮过度神化,但他的才能的确非常出众。诸葛亮最具战略眼光的事,是为刘备提出夺取天下的《隆中对》两步走战略:面对强大的曹操,刘备第一步是要从刘表手里夺取荆州,也就是今天的湖北、湖南一带,并联合孙权与曹操对抗。随后夺取西南地区的益州,这是成就霸业的关键。第二步则是等待有利时机,比如曹操之死可能引发的内部混乱局面,到时候刘备从荆、益两路出击,这样的话“霸业可成,汉室可兴”。

为什么说诸葛亮的《隆中对》很有眼光呢?在东汉以前,由于南方开发程度低,经济、政治、文化中心都在北方。所以无论是秦王嬴政、汉高祖刘邦还是光武帝刘秀,他们统一全国的重中之重,都是把关中、华北平原这些地方拿下,统一南方就是捎带手的事情了。但是到东汉末年,南方已经获得了相当程度的开发,诸葛亮提出控制荆州、益州也能成就天下霸业,这个视角具有一定的开创性。

既然诸葛亮那么有眼光,为什么非得跟朝三暮四的刘备呢?

诸葛亮“躬耕于南阳”,南阳属于荆州地界,按理说,诸葛亮才能那么高应该去辅佐荆州的实际统治者刘表。但刘表非常不擅于识人。荆州当地有位名士叫司马徽,人们把他推荐给刘表,结果刘表竟然只把他当成一个“小书生”。在乱世中要想称霸一方,识人是基本能力,所以,《后汉书》就把刘表称为“木偶”。

诸葛亮很清楚荆州在未来的战略地位,但荆州在刘表这个“木偶”手里,自己是不可能有前途的,所以诸葛亮要另找一个有潜力的人,这就是同在荆州的刘备。

既然刘备集团有诸葛亮的入伙,为什么蜀汉政权最后没有成功呢?

原因有很多,但作者提到一个很有意思的观点。回到刘备“枭雄”的本质,他缺乏长远的眼光,占据益州后中止了诸葛亮提出的同时控制荆州、益州的关键步骤,最终失败。

刘备跟诸葛亮的关系,并没有小说中那样亲密。刘备最初进入蜀地,带的是庞统,后来担任核心参谋的是法正。而庞统和法正都是认为荆州战乱不堪,难以经营。所以,刘备入蜀后,几乎把全部精力放在了保障益州权益上。

你或许会说,后来的夷陵之战难道不是刘备在借机夺回荆州,并争取天下吗?

这其实是刘备故作姿态。

守卫荆州的是关羽。由于关羽很早入伙,战功卓著,所以心高气傲。按理说,荆州这么重要的地方放在他手里,并不是最合适的。但刘备并不打算好好经营荆州,所以才把荆州托付给关羽。

但荆州是从东吴嘴里抢来的,刘备让关羽一人守卫荆州,不是置兄弟于不顾吗?

章太炎对此有个推论:刘备担心自己死后,关羽作为元老会对自家政权构成威胁,所以想借东吴之手除掉关羽。但关羽死后,刘备心生愧疚,为了洗清嫌疑,他不顾所有人反对要发兵攻打东吴。

这种说法是否可信,还需要学界进一步讨论。但在这里我们可以看到刘备身上鲜明的“枭雄”特征:一方面,他的军事能力不足,冒冒失失打了夷陵之战,不仅自己在白帝城病逝,蜀汉政权也失去了争夺荆州的可能性;另一方面,刘备缺少远见卓识,奔波大半生,占据益州后,他更乐于偏安一方,争夺天下的雄心就丧失了。所以刘备不可能是三国争霸最终获胜的一方,也不可能结束分裂局面、统一全国。

最后,我们来聊一个词“英雄”。人们常说,三国是个英雄辈出的时代。那什么才是“英雄”呢?

三国时代有部作品叫《人物志》。其中对“英雄”有个解释:“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄。”简单说,英雄就是文武都出众的人。而获得“英雄”这个评价的,只有曹操。同时代的李瓒评价他“天下英雄无过曹操”,许劭给曹操的评语是“乱世之英雄”。

那后来曹操为什么变成人们口中“乱世之奸雄”呢?

或许是因为,曹操面对乱世给出的解决方案古人不愿接受。由于清除宦官、权臣后,东汉王朝并没有恢复秩序,所以曹操着手重建一套统治秩序。曹操做得也确实很有成效,打败袁绍后,他为北方带来了相对的稳定。但在古人看来,只有忠于朝廷才是对的,所以,刘备这位“枭雄”打着汉室宗亲的幌子,反而收获了后世的点赞。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

三国人物都有侠者性格,但层次有高低:袁绍、曹操这样逐鹿中原的是“游侠”;割据一方、英勇但不善决断的袁术是“气侠”;有勇无谋,常被人利用的孙坚、吕布是“轻侠”。

-

“枭雄”刘备先后投靠过很多人,但他在政治上“反覆难养”,军事上能力不足,最终造成蜀汉政权的灭亡。