《许倬云说美国》 裴鹏程解读

《许倬云说美国》| 裴鹏程解读

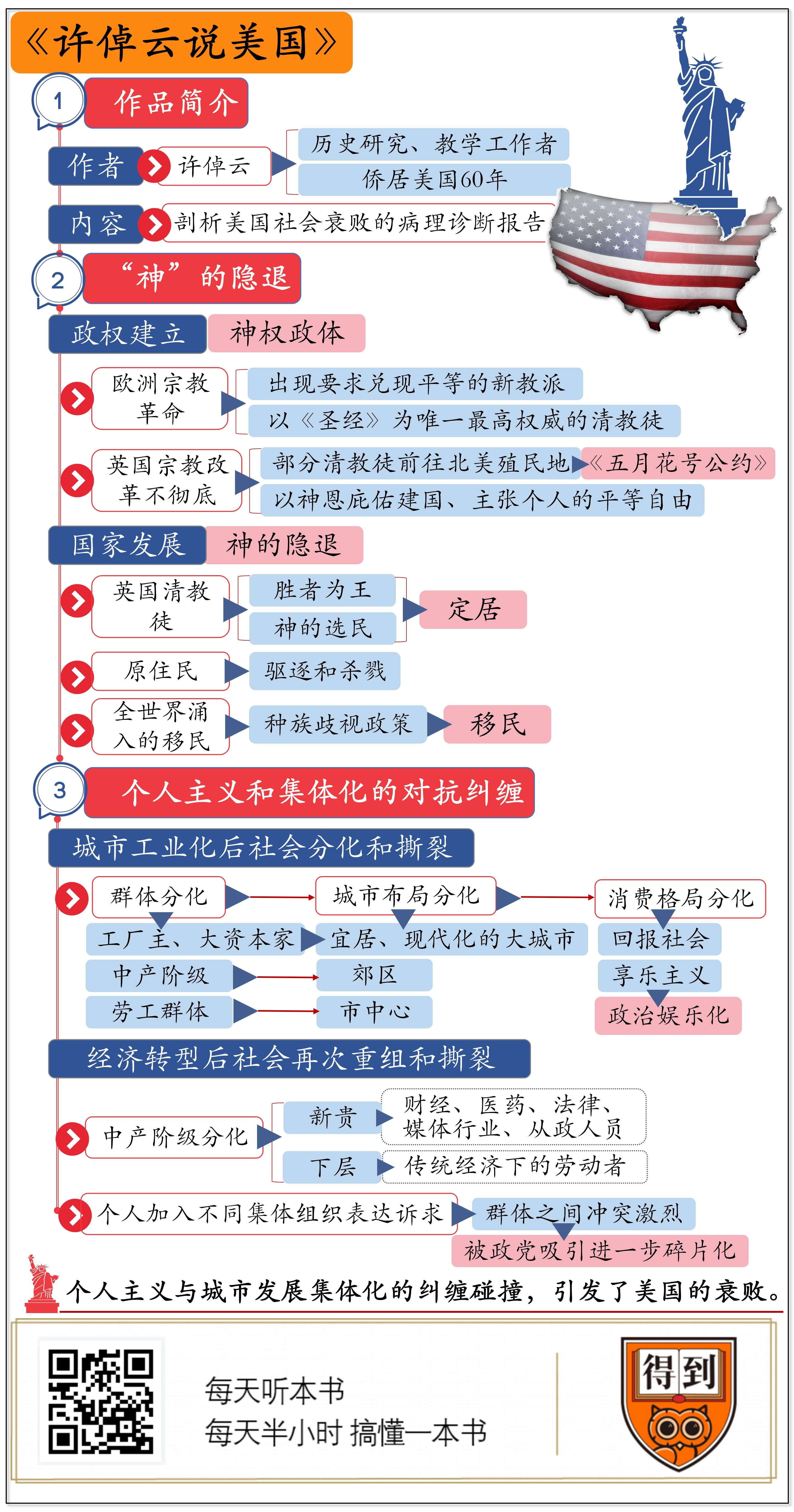

关于作者

本书作者是许倬云著名的华人史学家,曾执教于美国匹兹堡大学,1986年荣任美国人文学社荣誉会士,在中国文化史、思想史研究领域有巨大影响力。听书解读过他的《汉代农业》《说中国》。《说美国》是作者在美国生活六十多年后完成的《说中国》的姊妹篇。

关于本书

作者以研究中国历史的华人视角来审视美国。作者认为,美国文化的脉络是“神”的隐退,也就是推崇个人主义。两百多年来不同文化背景的人像作者一样满怀憧憬来到美国。但随之而来的工业发展要求分工合作,城市生活带来密集定居,这就和美国底层的个人主义发生剧烈碰撞。“神”的隐退、城市发展带来的集体化这两种潮流的激荡,造成美国社会的挤压和撕裂,阶层的分化和固化,由此引发了美国的衰败。

核心内容

1.美国似乎是高科技和现代化的象征,为什么说美国文化的脉络是“神”的隐退?

2.工业与城市发展带来的集体化,如何造成美国的撕裂?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《许倬云说美国》。

许倬云1930年出生在江南的一个书香门第,家学深厚,恰好又赶上新旧交替的剧变时代,所以,他对历史问题有很深刻的思考。「每天听本书」曾解读过他的《说中国》。今天要聊的这本《许倬云说美国》可以看作是《说中国》的姊妹篇。

研究中国历史的许倬云为什么要写一部美国史作品呢?

美国对许倬云来说,是一个安身立命之所,他二十多岁的时候就前往美国求学,后来在美国侨居六十年,从事历史研究、教学工作。所以,美国也成为他观察现代西方文明的窗口、剖析帝国盛衰变化的社会实验室。

他第一次踏上美国土地是在二十世纪五十年代,那正是美国国力最鼎盛的时候。但是,今天他却这样说:“六十年前,我满怀兴奋进入新大陆,盼望理解这个人类第一次以崇高理想作为立国原则的新国家,究竟是否能够落实人类的梦想。六十年后,却目击史学家、社会学家正在宣告这个新的政体病入膏肓……回顾初来美国,曾经佩服这一国家立国理想是如此崇高。在这里客居六十年,经历许多变化,常常感慨如此好的河山,如此多元的人民,何以境况如此日渐败坏?”

今天这本《说美国》既是作者客居生涯的回忆录,也是他剖析美国社会病理的诊断报告,他在书中试图回答这个问题:为什么蒸蒸日上的美国在近几十年却一步步走向衰败?

作者在书中把中国作为参照物,从文化的角度思考了美国衰落的原因。许先生提到:“比人稍微长一点是政治,比政治稍微长一点是经济,而文化仅稍次于自然,乃是万年鉴。”作者认为,美国文化的脉络是“神”的隐退,也就是推崇个人主义。两百多年来不同文化背景的人,像作者一样满怀憧憬来到美国,希望融入这个社会。但随之而来的工业发展要求分工合作,城市生活造成密集定居,这就和美国底层的个人主义发生剧烈碰撞。“神”的隐退、城市发展带来的集体化这两种力量的互相纠缠碰撞,造成美国社会的撕裂和重组,由此引发了美国的衰败。

在我们的印象中,美国是高科技和现代化的象征,但其实美国是个宗教色彩非常浓厚的国家。美国有句国家格言叫“我们信仰上帝”(In God We Trust),这句话被印在了纸币上,渗透在人们生活的每个角落。美国总统就职的时候,要把手放在《圣经》上宣誓,国会开会前,议长也要带头读一段《圣经》。既然宗教对美国这么重要,那为什么作者认为美国文化的脉络是“神”的隐退呢?

中国和美国都是庞大的共同体,但中国有几千年历史,如果对应中国历史的话,美国是在乾隆年间建立的,到现在不到三百年。美国文化的形成过程,就是世界各地人民不断涌入的过程。这个过程可以分为两个阶段,第一个阶段叫“定居”,第二个阶段叫“移民”。

我们先看第一个阶段“定居”。定居和移民是不同的,“移民”的意思是以外来人身份加入某地,共同生活;而“定居”这个词可能暗含一个意思,那就是“这里原本没有主人,我来这里固定居住,成为这里的主人”。

但我们知道,美洲原本有土著居民,只不过美国人在写本国历史的时候,习惯于把欧洲人远渡大西洋来美洲打拼作为起始点,一个标志性的事件就是《五月花号公约》的签订。以前,我们经常把它作为美国政治的胚胎,其实它也是美国文化中最重要的那一味底料。

作者提到,在《五月花号公约》的精神指导下,新大陆竟然出现了一个“神权政体”,而这个“神权政体”最后孵化了美国。《五月花号公约》迸发出的强大力量到底是什么?为什么说美国最初是一个“神权政体”呢?

“五月花号”是从英国驶向了北美,我们现在不妨先回到英国看看发生了什么。

当时的英国乃至整个欧洲正在进行“宗教革命”。欧洲的基督教是单一神信仰,也就是说,上帝之下所有的生命都是平等的,人类的所有行为也是上帝意旨的体现。但中世纪封建社会,上帝和民众之间却出现一个媒介,这就是罗马天主教会,民众也被分为贵族、平民和奴隶。你看,中世纪的基督教世界就是一个阶级化的社会。所以,近代欧洲各国爆发了宗教革命,出现许多新教教派,要求兑现“平等”。其中有的教派主张比较激烈,比如“加尔文宗”提出,《圣经》是唯一最高权威,任何教会或个人都不能成为传统权威的解释者和维护者。乘坐“五月花号”来到美洲新大陆的那些人,正是英国一些信奉加尔文主张的新教教徒,他们也被称为清教徒。他们为什么要离开英国呢?

英国当时也进行了宗教改革,出现了英国国教。这英国国教却换汤不换药,本质上还是罗马天主教那些东西,只不过“英格兰教会最高领袖”不再是罗马教皇,变成英国国王。清教徒对这样不彻底的宗教改革很不满,他们在英国国内也被排斥。一部分清教徒就满怀怨气来到英国在北美的殖民地。而他们登上美洲便发誓,要在神恩的庇护下建立一个新世界,建设一个让全世界景仰的“山巅之城”,落实每个人应有的平等和自由。在这种朴素的宗教思想的指导下,当地清教教堂拥有极大的威权。立法的理论依据必须追溯到《圣经》传达的理念,司法活动也要符合教义规范。

新教精神主张开拓进取,衡量一个人是否对上帝虔诚,主要不是看他做多少祷告,而是要看他是不是用心地做自己的工作。而通过工作获得的财富其实是来自上帝的奖赏,是用勤奋、守时、讲信这些美德换来的。无论是“五月花号”横跨大西洋,还是殖民者在北美艰苦创业,甚至是后来向西开拓的过程,一群群人抛弃已有的一切,奔向未知的前途,这都有赖于宗教力量的聚拢和推动。

听起来“神”左右着一切,但接下来的北美殖民地却出现了“神”的隐退。

北美殖民地的环境和欧洲不同,这里自然环境艰苦,但地广人稀,土地肥沃。你只要足够勤奋,就能有自己的一块地,温饱问题肯定能解决。所以在这种情况下,人人都承蒙神恩,通过更辛勤的工作,赚更多的钱,以自己的行为彰显神的恩典,证明自己是“神的选民”。个人主义在这时被最大限度地激发出来。

但这里其实有个隐含的问题,“神的选民”就像个资格证书,没有拿到证书那些人就不配与拿到资格证的人为伍,他们不能蒙受神恩,会被看作异类。比如,在自以为蒙受神恩的殖民者眼里,那些落后的原住民就是异类。殖民者会理直气壮地任意处置他们眼中的异类。这导致数百万原住民被驱逐和杀戮。

你看,在这个时候,生物演化论中弱肉强食的原则,被自然而然引申到社会竞争中。信奉个人主义的成功者对失败者不会有怜悯,更不会同情。这也就是,为什么美国人会把祖先的殖民活动称作“定居”,而不是“移民”。

这样的话,整个社会弥漫着无情的竞争,人们信奉“胜者为王”。两百多年来,这种观念深刻地影响了人们的行为。原本清教徒主张的“在神的面前一切都平等,在神的庇护下,所有人都应当有自由”,竟然转变成“我可以为所欲为,因为我是胜者”。这个过程中,“神”的主张成为人们口中的套话,“神”完成了个人主义合理性的论证,最终隐退。

到这时,美国文化才只有底料。那些撒下底料的“定居者”们在身份上有个共同点,他们都是“英格兰清教徒”,也就是所谓的“WASP”(白皮肤的盎格鲁-撒克逊清教徒)。接下来的“移民”将给美国文化放入佐料。

美国独立之前,欧洲移民可以自由进入美洲,荷兰人、比利时人、德国人带着自己的文化习俗陆陆续续在各地组成小的移民社会。到后来,欧洲发生革命或是饥荒,欧洲各地有更多人逃到新大陆。美国人口从四五百万跃升到七千五百万。美国立国以后,需要开发广大内陆地区。紧接着19世纪到20世纪之间,美国开始了大规模工业化。这都需要越来越多的劳动力。因此,美国开放门户吸收欧洲的移民。后来,来自东方的中国人、日本人等族群也参与了开拓西岸的工作。

但这就出现一个问题,各种族裔的到来,给美国社会放入多元复杂的文化佐料,会不会导致底料变质呢?

由于最初英裔人数长期占绝对多数,比非英裔加起来都多,导致英语民族、英语文化成为这个新国家的主流。随后加入美国的新移民,就必须接受英语民族的支配,自愿地融入英语文化之内。而且,欧洲移民大多属于基督教系统,他们融入美国困难并不大。当然,那些被掠卖到美国的非洲后裔,长期被美国人看作是“会说话的牲口”,不在国民之列。

南北战争后,美国工业化发展需要大量的劳动力,许多非欧洲人来到美国。这时美国政府就开始挑三拣四了。最著名的是《排华法案》,将中国的移民配额尽量压缩。其他来自东方的人民,命运也没有太大的不同,只是他们人数不如华人众多,不太引人注意。

这种歧视政策,一直到1924年依然存在。那一年,联邦政府再次修改了移民种族配额。根据所谓“优生学”的原则,大部分配额给了来自英格兰、苏格兰和爱尔兰的人群,每个群体进入美国的人口都是几万人。其次是北欧各国及德国,这些地区进入美国的移民也数以万计。以上这些人已经占到配额的三分之二。剩下的三分之一,联邦政府就要精打细算了。政府首先降低了犹太人、南欧、东欧移民的配额比重,因为这些族群在美国已经有很多。像法国、意大利、希腊、捷克、波兰等国,进入美国的移民被划定在几千这个量级,其他欧洲族群的配额更少,只有几百人。而东方各国每年一个国家只有一百人的限额。这是个什么概念呢?欧洲小国列支敦士登当时的人口不过一千多人,他们的配额竟然也是一百人。

这些数字直白地说明:纽约港口自由女神欢迎的是欧洲白人,尤其是他们认为种族优秀的日耳曼和北欧各族。但你也一定发现了,这些堂而皇之的说辞,归根到底是避免文化基因被破坏。到2007年,美国清教徒人数仍占一半以上,属于基督教体系的人数占四分之三以上。

既然美国成功地保持了所谓的“纯度”,这样的话美国社会应该是一个大熔炉,但美国现在的撕裂却非常突出。甚至在白人内部,支持特朗普的群体就跟支持拜登的群体存在严重对立。

按理说不同背景的人生活在一起,时间长了就容易互相同化,况且美国建国时间短,两百年来不断强化建国理念,显然更容易融为一体。为什么美国社会的撕裂程度近些年好像越来越严重呢?

作者认为,美国工业化和城市化的过程,带来不可避免的集体化,但这与美国的个人主义传统是抵触的。正是在个人主义和集体化的对抗纠缠中,美国社会被反复撕裂、重组。

接下来我们将把镜头对准一个城市,匹兹堡。

我们知道,工业化是一个国家现代化的重要标志,而钢铁的生产能力又是一个国家工业水平的风向标。匹兹堡就是观察美国工业化、城市化的绝佳样本。

作者在匹兹堡住了四十几年,长期在匹兹堡大学历史系任教,他亲眼看着“钢铁之都”匹兹堡走向辉煌,又在20世纪80年代走向衰落。

钢铁生产离不开煤矿和铁矿。美国的铁矿主要储藏在五大湖地区。而阿巴拉契亚山区北部一带是美国煤矿的重要储藏区。匹兹堡恰好处在一个绝佳的区位,它距离煤矿区和铁矿区都很近,而且这里水陆交通便捷,所以在美国工业化过程中,成为美国最重要的钢铁工业城市。在19世纪末,美国的钢铁产量占全世界总产量的40%以上,其中匹兹堡是美国最大的钢铁基地,占美国钢铁总产量的二分之一到三分之二,因此匹兹堡被人称为“世界钢都”。

一战前后,美国重工业和铁路建设迅速发展,钢的需求量不断加大。二战期间,由于战争对钢铁的巨大需求,匹兹堡更是进入钢铁工业发展的“黄金时期”,当然这也是美国经济的腾飞时刻。作者刚到匹兹堡时,总是看到河上出现大型的拖船拉动十三节驳船,那些还只是运送煤渣、铁砂的船只。钢铁业每天需要几万吨的原料,生产规模让人难以想象。

而匹兹堡钢铁产业的发展,促成资源、资本、管理、技术以及劳动力的聚集。不只是匹兹堡城市周边小城镇、农村的民众被吸引过来,很多掌握技术、懂得管理的高素质劳动力也来到这个城市寻找机会。卖苦力的人会成为劳工,而有所专长的人可能会成为中层的管理人员、技术人员。你看,这就是一个集体化的过程,工厂主、大资本家之下,出现了两个大的群体,一个是劳工群体,还有一个是中产阶级。

出于节省支出的考虑,收入不太高的劳工会住在工厂附近,这样可以降低通勤成本,但显而易见的坏处是工厂附近空气污染比较严重。所以,收入略高的中层阶级就会选择在郊区居住。

那工厂主、大企业家会住在哪儿呢?他们是掌握资本、负责决策的人,并不需要每天待在工厂里。因此,他们会在更宜居、更现代化的纽约、佛罗里达这些城市买房置地。

来看一下当时匹兹堡的城市布局。

匹兹堡市中心是最繁华的地区,这里集中着大商店、工商总部和文化教育机构。以市中心为核心,放射出一条条通向城市外围的大路,紧紧围绕市中心的是一圈中下层和穷困劳工的住宅区。继续向外就是郊区,这里住着中上层的居民。

你看,工业化带来了城市化,而随之而来的集体化打破了城乡、族群的关系,一定程度上重新整合了美国社会。而且,这还会重塑美国文化。美国会出现一种个人主义和集体化糅合的文化现象。

前面我们提到,美国文化的核心是个人主义。新教徒为了证明自己是“神的选民”会积极竞争努力工作,赚更多的钱、获得更高的名誉。那赚到钱之后呢?

可能有两种情况,第一种是回报社会,宗教上的论证是:我赚取的财富只是在临时替上帝保管。我已经证明自己是“神的选民”,这时候我不应该把财富据为己有。就拿匹兹堡出身的“钢铁大王”卡耐基来说,他事业成功以后,将个人财富用于公益:比如办了一所大学,捐建了自然博物馆和许多公共图书馆,他还捐助建设了纽约的卡耐基音乐厅,并设立了一个为世界和平而努力的卡耐基基金会。

但对于很多普通人,他们并没有大资本家那样疯狂赚钱的个人天赋和综合条件。辛辛苦苦赚到钱后,他们会选择另一个方向,这就是享乐主义。尤其是在二战以后,美国迅速繁荣,聚积了巨量财富,并登上世界领导者的霸主地位。国民也更希望在工作之余享受个人奋斗的劳动成果。这就催生了美国两项非常吸金的产业,娱乐和体育。

美国本来就有民间娱乐的传统,在开拓内陆的时期,就有很多小剧团搭乘篷车四处游走巡演,后来随着经济发展,出现了高级的歌剧院、音乐厅。但真正普及于一般人民的,则是在一战以后快速发展的电影业。普通民众不需要花很多钱,就能达到享乐的目的。

体育产业更是这样。美国移民最初主要来自欧洲,他们延续了欧洲各民族好动的传统,创造了棒球和现代篮球运动,还把欧洲的足球改造为美式足球。其实,这三种运动原本都是学校的体育项目。后来成为全民娱乐的项目。娱乐中最能获得快感的要数各类比赛。以上球类运动都有全国级别的比赛项目。那些普通的劳工,虽然收入不高却努力储蓄,盼望能够在赛季看一场球。球赛门票加上旅费、住宿、饮食等支出,就要占掉一位劳工的月薪的一大块。但是他们乐此不倦,因为许多人自以为,球队代表城市,也就代表城市中普通的自己。

作者到达匹兹堡时,匹兹堡在棒球、篮球、美式足球三种球类上都获得冠军,“三冠王”的荣耀让市民们彻夜狂欢。作者询问邻居:“难道是因为球员都是匹兹堡本地队青年吗?”邻居瞪了一眼说:“匹兹堡队,这个词还不够吗?”

你看,个人主义和集体性明明是相互对立的,但个人享乐和集体荣誉感在这时却出现了某种契合。

看起来这是好事,但问题很快就出现了。看到娱乐活动的感染力,很多政客就想在政治活动中试试这种方法。美国前总统罗斯福运用无线电,直接向全国的选民解释他的政策;肯尼迪利用电视,以英俊的外表、善辩的口才,吸引了无数的选票。特朗普更是直接使用“推特”传达他的观点,直达每个选民手上的手机。

这时,政治家会凭借情绪化的表达、直接的个人形象来获取选票,而不是传统的理性思考和辩论。政治活动慢慢变得娱乐化,注重感官享乐的下层民众,会认为自己也参与了政治,和同道中人一起影响了国家。

看起来个人主义和集体性实现了融合,其实是被撕碎了。要不要全民医保?要不要限制亚裔的入学比例?要不要提高养老金?要不要在美国南部边境建墙?针对一些具体的政治主张,民众会追随不同的政客,一方面更紧密地跟同道中人站在一起,另一方面与持不同意见者针锋相对。

更严重的问题还在后面。随着工业化发展,美国劳工工资不断上涨,到80年代,美国的钢铁业在世界上失去了竞争优势。而欧亚大陆经济复苏,欧洲凭借原有的技术底子,在和平环境中奋起直追,产品质量超过美国;亚洲有大量廉价劳动力,生产的钢铁更便宜。后来,欧洲和日本的钢铁甚至卖到昔日的“钢铁之都”匹兹堡的大钢厂门口。

匹兹堡的钢厂被迫纷纷关闭。以匹兹堡为代表的许多城市不得不调整产业结构。虽然天色晴朗、空气干净了,但每一家工厂的倒闭,都可能造成附近整个小镇的失业,与日常生活有关的交易活动也迅速减少。匹兹堡一带的五大湖区原本是美国的工业带,这时得到了一个新外号——“铁锈带”。在这个过程中美国的社会被再次重组,然后再次撕裂。尤其是,原来庞大的中产阶级出现了分化。

从事财经、医药、法律、媒体行业,以及从政的人汇入上层。他们受过高等教育,具有国际观,居住在大中都市或房价昂贵的郊区,收入丰厚。

传统经济下的劳动者,包括蓝领工人、商业基层员工以及公私机关的文员,他们没法跟“机器人”抗争,被挤落到贫困线。这些人只能住在城中或郊区房价不高的老社区。他们虽然学历不高,但心存自尊;曾经生活无虑,现在难免心怀委屈。所以在2016的大选,他们把选票投给善于迎合他们心情的特朗普。

传统美国社会中产阶层分裂了:一部分成为新贵,一部分则沦为被挤压的下层。今天,这两个阶层之间几乎没有共同语言,也没有什么接触。

其实,美国的撕裂还不只这样。除了美国的下层要求获得平等,今日美国社会,每一群体都争取平等。于是社会被进一步切割出更多小的群体:比如性别之内,又有男同性恋者、女同性恋者、双性恋者及“其他”;少数族群又分割为非裔、拉裔、亚裔、混合后裔等;如果按照收入又分割为富人、中产上层、中产下层、贫困人口等。

每个人可以同时属于多个群体,比如一个人可以是双性恋、非洲裔、中产下层。这种混乱的现象本质上还是美国文化中的个人主义导致的,每个人都异常关注自己的利益是不是受损了。由于个人影响力有限,普通个体就要抱团取暖,通过加入不同的集体组织来表达自己的诉求。

而在美国政治中,他们又被民主党和共和党分别拉拢,彼此之间变得水火不容。所以,我们看到了那一幕:2021年1月,特朗普的支持者因为不满拜登当选美国总统而暴力闯入国会,这在美国历史上还是第一次。

回头看,两百多年前,二百五十万欧洲白人来到美洲这个天选之地,他们以“神”的名义构建起一个以个人主义为文化核心的国家。经过多次大的移民潮,美国本想形成一个“大熔炉”,但实际的情况则是,新来的人都是被融合在以英语为国语的文化中,而各种族群自己带来的文化成分,只能隐藏在各自社区之内。尤其是亚洲移民、拉丁裔和非裔等族群入场较晚,只能居于弱势。

在美国发展过程中,工业化和城市化重新整合了美国社会,个人主义表现为享乐主义,势单力薄的下层民众选择在各种集体娱乐性活动中获得参与感。随之而来的经济转型却使很多下层民众对社会心生不满。在个人主义精神下,大家为了自身的利益,加入各式各样的群体,群体之间冲突激烈。而美国政党会借此机会,更鲜明地提出政治主张,以吸引各种社会力量。美国随之进一步走向碎片化。

随着特朗普任期结束,美国告别了一位特立独行的总统。很多人认为,美国的撕裂可能会有一定程度的缓解,你是怎么看这个问题的呢?欢迎你留言分享你的观点。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

比人稍微长一点是政治,比政治稍微长一点是经济,而文化仅稍次于自然,乃是万年鉴。

-

在个人主义精神下,民众为了自身利益,会加入各式各样的群体,群体之间冲突激烈。而美国政党会借此机会,更鲜明地提出政治主张,以吸引各种社会力量。美国随之进一步走向碎片化。