《讲谈社6:绚烂的世界帝国》 曲飞工作室解读

《讲谈社6:绚烂的世界帝国》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者气贺泽保规,曾经在北大历史系和陕西师范大学唐史研究所留学。历任日本佛教大学副教授、富山大学教授,1995年4月至今任日本明治大学文学部教授,明治大学东亚石刻研究所所长。主要研究魏晋南北朝至隋唐时代的政治、社会、文化史。

关于本书

本书重点探索了两个问题:一是对隋朝的历史地位进行重估,进而探究隋朝与唐朝之间的关系;二是发掘唐朝政治体制的柔韧性,平定安史之乱过后,唐朝并未沦为一个地方或偏安政权,而是重新启程,继续维持了一个半世纪的统治,唐朝的体制为什么具有强悍的政治生命力?

核心内容

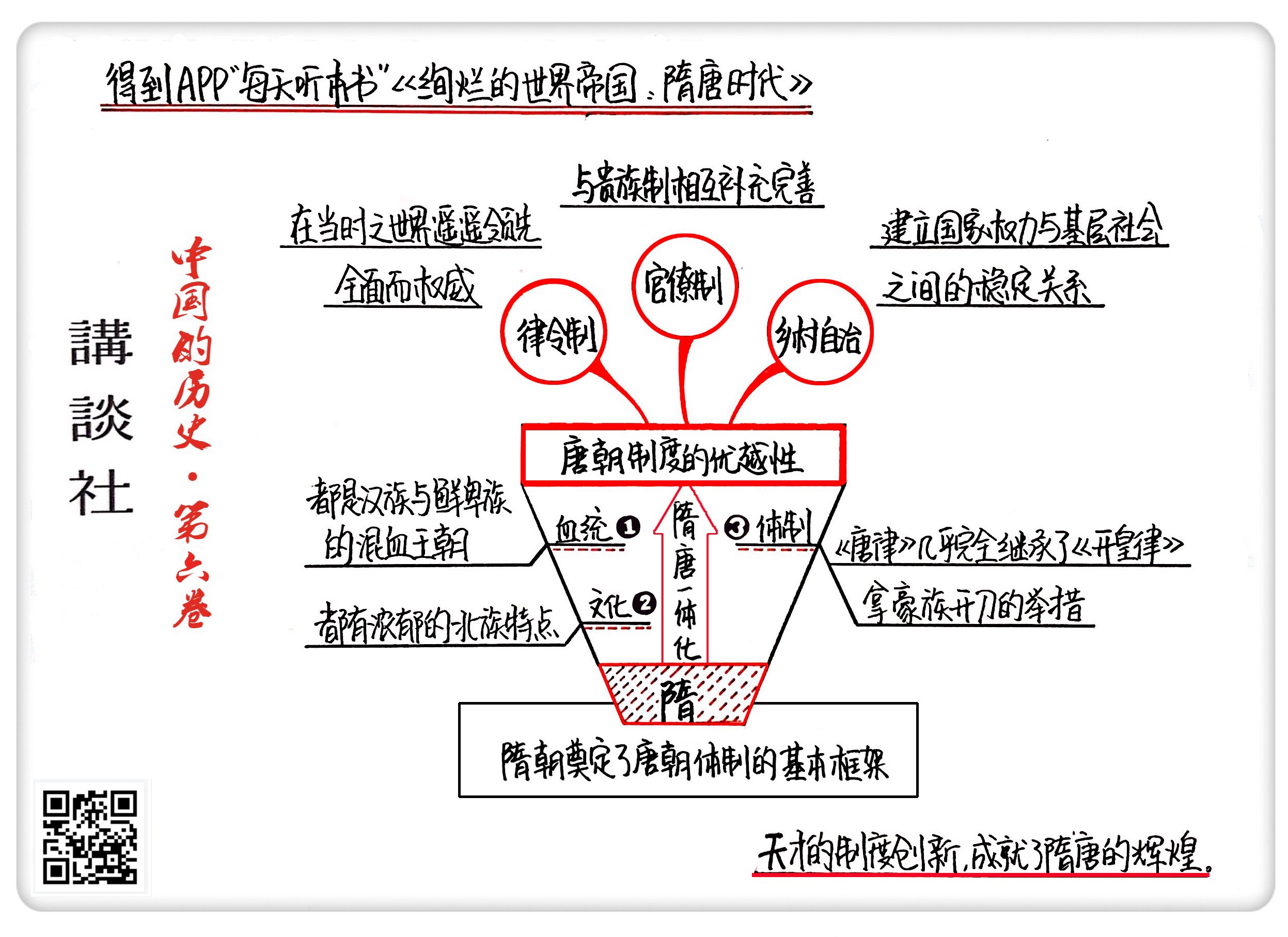

本书关注的两个核心问题是:一、隋唐两个朝代的关系,隋朝制度与文化对唐朝的影响,以及在此基础上对隋朝历史的重新定位;二、起源于隋朝、发展完善于唐朝的一些列制度,如律令、科举、乡村自治,如何保证了唐朝在当时全世界范围内的领先地位,又如何使让唐朝经历了安史之乱的浩劫之后,又存续了一百多年。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《绚烂的世界帝国:隋唐时代》。这本书的中文版22.3万字,我会用27分钟的时间,为你讲述书中的主要观点:天才的制度创新,成就了隋唐的辉煌,并且赋予唐朝顽强的生命力,让它在遭受安史之乱的致命打击之后,还能存在一个半世纪。

《绚烂的世界帝国》是“讲谈社·中国的历史”丛书第六卷。作者叫气贺泽保规,气贺泽是姓氏,保规是名字。1943年出生于日本长野县,从本科到博士一直就读于京都大学。曾经在北大历史系和陕西师范大学唐史研究所留学。历任日本佛教大学副教授、富山大学教授,1995年4月至今任日本明治大学文学部教授,明治大学东亚石刻研究所所长。主要研究魏晋南北朝至隋唐时代的政治、社会、文化史。代表作包括《府兵制之研究:府兵兵士及其社会》《则天武后》等。2004-2005年间,曾担任日本唐代史研究会会长,这意味着他在日本汉学界的权威地位。要知道,唐史研究是日本汉学界的重镇,其水准并不亚于中国,这么多人才,推出气贺泽保规来写这本书,足见对他的认可。

这本书中,气贺泽保规重点探索了两个问题,一是对隋朝的历史地位进行重估,进而探究隋朝与唐朝之间的关系,大体而言,隋唐之间,接近一体化,这两个朝代,除了执政者一个姓杨一个姓李,并没有本质上的区别,有个成语叫“萧规曹随”,说的是西汉初年,萧何的政策,曹参追随,其实隋唐也是如此,不妨叫“隋规唐随”;二是发掘唐朝政治体制的柔韧性,公元755年,安史之乱爆发,整个大唐为之撼动,然而叛乱平定过后,唐朝并未像晋朝那样沦为一个地方或偏安政权,而是在重重危机之中,重新启程,继续维持了一个半世纪的统治,对此,我们不禁要问:这个体制究竟具备什么样的弹性,才能造就如此强悍的政治生命力呢?

下面我们就开始,一边讲述隋唐的历史故事,一边探寻这两个问题的答案,先来看第一个。

我们先从隋朝说起。隋朝始于公元581年,终于618年,共计37年寿命,属于标准的短命王朝,还不如西晋。它只有两个皇帝,一是隋文帝杨坚,二是隋炀帝杨广,正所谓“二世而亡”,和秦朝一样。我们小时候,如果听过评书《隋唐演义》《兴唐传》,都知道隋炀帝是著名的大昏君,好大喜功,荒淫无道,恶贯满盈,这也顺带影响了我们对隋朝的观感,觉得隋朝是个非常糟糕的朝代。

那么隋朝是不是一个非常糟糕的朝代呢?开国者杨坚,号称出自豪族弘农杨氏,之前我们说魏晋南北朝,曾经提到弘农杨氏,中国历史上著名的显赫家族,汉末三国的名人像杨震、杨彪、杨修、晋武帝司马炎的杨皇后等,都是弘农杨氏的子弟,隋朝非常重要的大臣、四大名将之一杨素(在演义里被说成隋文帝的弟弟,事实上不是),这位杨素也是弘农杨氏的嫡系。

气贺泽保规则指出,杨坚与弘农杨氏的关系,恐怕十分遥远。杨坚的家族,出身关陇贵族军事集团,这是鲜卑族建立的西魏政权的核心班底,是胡汉融和的精英集团。杨坚的父亲杨忠,身高七尺八寸,相当于现在的两米,力大无穷,敢赤手空拳与猛兽格斗,这样的样的特征让人怀疑,有彪悍的少数民族血统。如果说杨坚的血统存疑的话,他的儿子隋炀帝杨广,那就是如假包换的混血儿了,因为他的母亲,杨坚的皇后独孤氏,是鲜卑人,而且是西魏八柱国之一独孤信的女儿,关于这个独孤信,我们下面还会讲到。

那我们在看来唐朝。李渊、李世民等唐朝皇帝,号称他们老李家出自陇西李氏,这是可以与弘农杨氏相提并论的名门望族。事实上,李渊的祖宗,只能追溯到李暠头上,当然李暠并不简单,他是十六国时代的一个小国西凉的开国君主,算起来,李渊乃是李暠的七世孙。李渊的父亲叫李昺,母亲独孤氏,是独孤信的第四个女儿,杨坚的老婆则是独孤信的第七个女儿,算起来,李渊和杨广还是姨表兄弟呢。我们说过独孤信是鲜卑族,所以李渊是汉族与鲜卑族的爱情结晶,也是混血儿。

这样看来,隋朝和唐朝,都可以算是汉族与鲜卑族的混血王朝,虽然他们在文化制度上,主要都表现为汉化,但是这本书中,气贺泽保规常常提到,唐朝执政者身上有一种北方游牧民族气息。以唐朝帝王们与武则天、杨玉环的关系为例。武则天原来是唐太宗李世民的女人,身份是正五品的才人,按唐朝后宫体制,从皇后到采女,分作九级,才人排在第六级,比较低端。

说到李世民与武则天,大家可能会关心一个问题:李世民到底有没有宠幸过武则天?这是一个历史疑案。从官方档案来看,武则天在李世民的后宫长达十二年——十四岁入宫,二十六岁李世民去世——并无怀孕与生育记录。所以,在这个问题上,野史、小说和影视剧有点渲染过度了。不管有没有发生关系,从名分上讲,武则天都是李世民的女人。李世民死后,她则与李世民的儿子、唐高宗李治相识、相爱,并被封为皇后。气贺泽保规甚至认为,李治与武则天相识,不是在李世民死后,而是生前,相识的地方,则在李世民的病榻,二人不仅相识,还发生了暧昧的关系。当然这个说法,更多是出自他的推测,不一定是事实。

这属于儿子撬走了老子的女人。大概一百年后,剧情颠倒了过来,老子抢走了儿子的女人。这便是唐玄宗李隆基与杨玉环的故事。杨玉环本来是李隆基的儿子寿王李瑁的王妃,被李隆基巧取豪夺,纳为贵妃。这种一女侍奉父子二人的行为,在匈奴等北方游牧民族那里,相当常见,父亲死后,其遗孀由儿子继承,当然自己的生母除外,这在西方还有个说法,叫利未拉特婚姻,典故出自《圣经》。十六国时期,后赵的开创者羯族人石勒,为了向汉族学习,特地废除了这一习俗。不承想,在唐朝皇室这里,竟然反其道而行之。这也许与他们的异族血统有关。

其实在这个问题上,李治和李隆基并不是始作俑者,杨广早已先行一步。公元604年七月,杨广害死了他的父亲杨坚,当天晚上,他便侵犯了杨坚的妃子宣华夫人陈氏,随后将另一位妃子容华夫人蔡氏纳为己有。气贺泽保规认为,“从这个意义上来看,隋唐国家在本质上仍带有浓郁的北族特点”。

以上说的是隋唐两个王朝在血统和文化上的共同性,说完了这个我们再来说体制上的共同性。

公元581年,隋朝建立之后,率先推出了律令制。律,就是刑法;令,是指刑法之外的法令,包括行政、官制、税务等。开皇二年,也就是公元582年,隋朝的新令出台;次年,新律出台,史称《开皇律》。这二者合起来,就是具有划时代意义的开皇律令。《开皇律》以“权衡轻重,务求平允,废除酷刑,疏而不失”为主旨,它的特色,一是废除了自古以来残害身体的旧五刑,如刺青、砍脚、割鼻子、阉割等,改作新五刑:笞(鞭打)、杖(杖击)、徒(剥夺自由、强制劳动)、流(流放)、死(死刑),这一改,显然文明多了;二是提出罪刑法定主义,针对各种罪行,明确了相应的处罚方式。就此而言,“开皇新律是当时世界上最先进的刑罚体系”。

唐朝的法律,统称《唐律》。学法律的朋友都知道,《唐律》是中国古代法律的集大成之作,它的影响力,不仅在中国,更在东亚、世界。对比可知,《唐律》几乎完全继承了隋朝的《开皇律》,虽然从唐高祖武德七年(624年)到唐玄宗开元二十五年(737年),这一百多年间,《唐律》经历了七次修订,但修改之后,与《开皇律》依然大同小异。《开皇律》共计十二篇五百条,《唐律》共计十二篇五百零二条,从数目上讲,仅仅增加了两条。《开皇律》提出了“五刑”“十恶”“八议”,《唐律》一概照搬。

律令之外,隋朝还要许多举措,影响深远。对新生的隋朝而言,急需解决的内部敌人,就是盛行于魏晋南北朝的贵族制,我们上一本书里曾经介绍过贵族或者说豪族在当时社会上的影响力之巨大。在九品官人法的护持之下,贵族凭借家世、门第,把持了从中央到地方的行政权。隋文帝决定首先拿他们开刀。对策,一是把人事权从地方收归中央;二是规定了任期制与回避制,所谓任期制,指文官三年任期,武官四年任期,所谓回避制,指官吏不得在本人的出生地任职;三是精简行政机构,在魏晋南北朝,地方分作州、郡、县三级,隋文帝把郡砍掉了,改作州、县两级;四,也是最重要的一项政策:科举制,当然隋朝的科举制只是雏形,尚未施展开来,要等到唐朝,才能大放光彩。从这四点来看,可见隋文帝的雄才大略、高瞻远瞩,此人绝对是一代英主。

对于隋朝的制度优势及其历史地位,气贺泽保规有一段评论,我们来读一下:

隋代被其后唐代的光环所遮挡,因而历来往往不受重视。然而,正如秦与汉的关系一样,隋代实际上奠定了唐代前半期体制的基本框架。

这本书关于隋朝,还有一些精彩的论断。因为篇幅原因,我们就举其中一个例子。开皇二十年(公元600年),隋朝爆发了一场政治事变:十月,皇太子杨勇被废,十一月,晋王杨广被立为新太子。一般而言,这被视为兄弟之争。气贺泽保规结合此前一年宰相高熲的下台,此后一年杨素出任宰相,判定太子废立的背后,还有政策因素。高熲与杨勇是儿女亲家,他属于关陇集团,坚持关中本位主义的政治路线;杨广与杨素联手,则有意脱离关中本位,转向江南等更广阔的地域,包括东亚,重新构筑权力体系。通常认为,隋朝由关中本位路线向非关中本位路线的转换,发生在杨广执政时期,换言之,路线的差异,把隋文帝与隋炀帝分成了两个时代;仔细分析,气贺泽保规发现,在隋文帝选择杨广作为太子的时候,已经决定了转换路线的大政方针。

接下来,我们来说唐朝。唐朝初年,出现了被誉为“千古一帝”的唐太宗李世民。若给中国古代的皇帝排座次,李世民一般都能排进前三位,与秦始皇嬴政、汉武帝刘彻,康熙皇帝玄烨等人不相上下。不过,气贺泽保规对李世民却有些不以为然,在他看来,李世民的“贞观之治”之所以脍炙人口、流芳百世,主要出自《贞观政要》的包装和鼓吹,这种书,可信度很成问题。李世民这个人,非常在意后世如何评价自己的形象与政绩,毕竟他有心病,玄武门之变,杀兄、逼父,都是政治污点,他在世之时,便有意编造历史,甚至要查看自己的《起居注》,按照当时的规定,记录皇帝公开言行的《起居注》,不能让皇帝本人看到,所以史官一再拒绝。气贺泽保规怀疑,李世民最终还是看到了自己的《起居注》,也许还加以篡改,以致《起居注》所描写的唐太宗,完全是一代明君,至于他最担心的玄武门之变,则是轻描淡写,模糊不清。其结论是:唐太宗未必是后世所追捧的一代明君,正如隋炀帝未必是一个十恶不赦的暴君。

对此,气贺泽保规认为,唐太宗李世民非常清楚地知道,他自己的所作所为与之前的隋炀帝杨广相比,有过之而无不及,而自己在各方面的才干,“无论在把握未来的构想能力和行动能力方面,还是在学问以及文学素养等方面”,并不强于杨广,如果不另辟蹊径的话,自己只能步隋炀帝之后尘。所以唐太宗把隋炀帝塑造成为一个彻头彻尾的恶棍和反面典型,并通过重视臣子的谏言这一策略,竭力在各方面与隋炀帝进行对比,千方百计地打造自己的明君形象,借以洗刷因玄武门之变而带来的阴影。——从后世的历史评价和人们的普遍印象来看,李世民为自己打造的人设,可以说是相当成功的。

这当然不能空谈。气贺泽保规经过比较,发现唐太宗时期的人口和经济发展,都不如隋炀帝时期。所以作者评价说:“作为一位统治者来说,唐太宗并没有任何方面超过隋炀帝。”——这大概是本书当中最惊世骇俗的论点。

气贺泽保规笔下,对唐朝的皇帝都不无微词,但他所钟意的是唐朝的胸襟、文化和制度。譬如他用了整整一章,来写唐朝的女性生活,除了平等、开放,他还使用了一个词语来形容女性,叫“昂首阔步”,由此可见唐朝女性自信的程度。从武则天到韦皇后、太平公主,再到杨贵妃,这些争议巨大的唐代女性,她们面对支撑男性社会的理论以及旧习,勇敢地谈论爱情、公开发表自己的主张、追求有个性的生活,这是女性地位和社会开放程度的写照。如果跟宋代以后女人被强制缠脚,被束缚于儒教伦理道德之中的境遇相比,隋唐时代在这一方面与后世的反差可以说是十分明显的。

好,上面讲的就是,为什么隋唐应该被当成一个整体来看待,以及,在这个视角下的隋朝历史地位重新定位。

虽然唐朝的许多制度设计都深受隋朝的影响,不过气贺泽保规还是对唐朝的制度运转大加赞赏,他认为这正是唐朝历经安史之乱那样毁灭性的打击之后,还能作为一个统一王朝(至少形式上是统一的),持续一个半世纪的核心原因——这也就是本书探讨的第二个大问题。

这得从安史之乱说起。公元755年,一代枭雄安禄山及其盟友史思明,挑战庞大的大唐帝国,纵横北方,攻入长安,建立了自己的国家:大燕。这场动乱充分暴露了唐朝政治体制的弱点,使大唐帝国的威信灰飞烟灭,荡然无存。但是,即便帝国的大厦一度摇摇欲坠,其主体结构并未动摇,凭借制度的柔韧性,继续坚挺了一个半世纪之久,论生命力,唐朝成为了汉朝之后第二大王朝。那么问题来了,用我们今天的话讲,唐朝的制度优越性到底表现在哪里呢?

这本书明确谈到了三点。第一是律令制。就水准而言,唐朝的律令在当时之世界,遥遥领先,独一无二,引来日本等国家的学习与移植。唐代律令的全面性,几乎涵盖了政治生活的方方面面,巨细无遗;同时它的权威性也很有保证,律令在前,即使是皇帝,都不能为所欲为,皇帝超越法规的行为,或者无视法规的独断专行,必定会受到臣下的反对,同样,官僚对于法律条文的扩大解释、扩大应用,都不会被允许,关于死刑等重罪需要经过好几道关口的审核;最后它还很有弹性,律令的执行并非一刀切,而是因地制宜、因时制宜。因此,气贺泽保规断言:“唐朝之所以能维系长达三百年之久的统治,律令的存在应该是其中一个重要的原因。”

第二是由律令制、科举制等组成的官僚制。通常把官僚制与贵族制视作对立的两面。前面说过,贵族制是隋朝的敌人,对唐朝而言,也是如此。隋唐的皇帝,纵然号称出自名门望族,实则都是靠军功起家,与豪族关系不大。他们掌权之后,所需踢开的第一块绊脚石,就是贵族。然而当时贵族势力之大,连皇帝都奈何不得。书中提到,唐太宗执政时期,为了向贵族示威,曾下令编写了一本表示家世门第序列的氏族目录,我们可将之理解为变相的百家姓,编定之后,山东贵族博陵崔氏赫然名列第一,作为大唐皇室的陇西李氏只排在第三位。唐太宗勃然大怒,于是派人重新编纂一本以陇西李氏为首的氏族目录,这就是《贞观氏族志》。从这个故事,我们可以看到山东贵族的影响力,居然能压皇室一头(注意,前面提到的博陵,在今天河北,这个山东也不是指现在的山东省,而是泛指崤山以东地区)。

唐朝推行了各种政策与制度,如律令制、科举制,以对抗、解构贵族制。其结果,在气贺泽保规看来,不是官僚制战胜了贵族制,亦非贵族制融化了官僚制,而是一场妥协,双方握手言和。贵族制主动向官僚制低头,譬如贵族子弟积极参加科举考试;与此同时,官僚制不得不顾及贵族制的强大现实,主动向其倾斜,譬如著名的三省六部制,便残留了南北朝以来的贵族制的巨大影响,“整个有唐一代,重视家世出身以及贵族教养的空气始终没有大的变化”。最终,气贺泽保规得出了一个折中的结论:“贵族制和官僚制乃是一种相互补充完善的关系”。

顺道说一句。唐朝的贵族制终结于公元905年。这一年六月,大权在握的朱全忠,就是朱温,在亲信李振的鼓动之下,将裴枢、独孤损、崔远等朝廷大臣带到了黄河边的白马驿,李振说:“此辈自谓清流,宜投于黄河,永为浊流。”大意是,裴枢这帮人,平时自诩清流,不妨把他们投入浑浊的黄河里,让他们变成浊流。朱温大笑,把裴枢等三十余人全部杀死,然后投尸于黄河,制造了耸人听闻的“白马之变”。气贺泽保规说唐史,写到这一幕,黯然告终,留下了一个苍凉的尾巴:“裴枢等人都是来自于世家大族的科举出身的官僚,他们的被杀乃是象征着唐代贵族制社会终结的大事件。”

第三点可称之为乡村自治。前面说过,隋朝建立之后,将地方行政从三级压缩为两级,为了加强对基层的统治,设置了“乡里制”,按旧制,100户为里,设里正,隋朝则在此之上,以500户为一乡,设乡正,乡正由执政者派遣,而非民间推举。不料隋朝迅速灭亡,唐朝继承了乡里制,却废除了乡正,将管理乡里的权限还给了里正(村正),说白了,就是由基层民众自我管理,实行乡村自治。“由此而建立起了国家权力与基层社会之间比较稳定的关系。这一点是支撑唐朝维系长时间统治的一个重要原因。”

然而,天下没有永远的执政者,没有不会灭亡的王朝。唐朝的制度再有弹性,其政治红利终究会消耗殆尽。安史之乱过后,唐朝元气大伤,内有宦官专政、朋党之争,外有藩镇割据,契丹、沙陀等异族迅速崛起,内外交攻,使大唐王朝渐渐沦为一个空心的巨人,只需轻轻一击,便会露出腐朽的本质。公元907年,朱温逼唐哀帝李柷(zhu)禅位,改国号为梁,唐朝就此灭亡。书中说隋朝是一个过渡性的、承前启后的朝代,那么唐朝的价值,有承前而无启后,更像是一个终结,一场告别。作为一个划时代的转折点,唐朝的灭亡意味着中国的政治、经济与文化中心,以及历史的天平,从此自西向东,或者说从西北方向东南方转移。

除了隋唐的兴亡史,气贺泽保规还谈到唐朝的农村、城市、妇女、军队、文化等,其中不乏令人耳目一新的见解。我们都知道唐朝以开放著称,男女相对平等,书中说隋唐时代是古代中国的女性生活最幸福的一个时期。那么怎么论证这一点呢?气贺泽保规提供了一些视角,一是画中女性骑马的姿态,二是对离婚与再婚的态度,三是悍妻与妒妇的出现,彪悍的妻子,妒忌的妻子,对应怕老婆的故事,胡适先生曾把一个国家怕老婆的故事与民主指数联系起来。通过这三点,我们看到了唐朝女性“昂首阔步的形象”。

还有一个好玩的细节。大唐王朝三百年,皇后正式在位的年数只有七十二年,四分之三以上的时期,皇后的位置都处于空窗。这七十二年,武则天一个人就占了二十三年,将近三分之一。大家听到这里,会不会有点惊讶呢?这背后最大的原因,正在于对武则天现象的防患,一朝被蛇咬,十年怕井绳,为了把第二个武则天扼杀于子宫之中,唐朝后期干脆不设皇后了。譬如唐宪宗李纯,他的贵妃郭氏,爷爷是朝廷重臣郭子仪,母亲是升平公主,还生了一个皇子,即后来的唐穆宗李恒,即便如此,她在世之时,只是贵妃,死后才被儿子追封为懿安皇后。

气贺泽保规谈唐朝文化,还提到唐朝皇帝服用丹药的故事。唐太宗李世民,给我们的印象,英明神武,休休有容,但是,不知大家有没有注意,他只活了五十岁,英年早逝。关于他的死因,有一种说法,《旧唐书》称“服胡僧长生药,遂致暴疾不救”,大意是,吃药,中毒,暴卒。书中没有写到李世民的死,只说他为了追求长生不老,服用丹药,晚年丧失判断能力,卧在病榻之上任药物侵蚀身体,御医毫无办法。前面提到的唐宪宗,也是因为好吃丹药而日益烦躁,喜怒无常,最后被身边的宦官杀死。

这本书还有一段结语,其主题便是外国汉学界流行的“唐宋变革论”。这种论调将隋唐与魏晋南北朝视为一体,贯穿这六百年的线索便是贵族制。宋朝之后,无论国家的结构还是时代的状态都发生了本质变化。那将是我们下一期音频要讲的。

好,这本书我们就讲到这里,再来回顾一下,本书关注的两个核心问题是:一、隋唐两个朝代的关系,隋朝制度与文化对唐朝的影响,以及在此基础上对隋朝历史的重新定位;二、起源于隋朝、发展完善于唐朝的一些列制度,如律令、科举、乡村自治,如何保证了唐朝在当时全世界范围内的领先地位,又如何使让唐朝经历了安史之乱的浩劫之后,又存续了一百多年。讲谈社·中国的历史系列的第六卷,《绚烂的世界帝国:隋唐时代》,我们就为你讲完了,接下来第七卷,《中国思想与宗教的奔流:宋朝》,欢迎继续关注。

划重点

1、隋代被其后唐代的光环所遮挡,因而历来往往不受重视。然而,正如秦与汉的关系一样,隋代实际上奠定了唐代前半期体制的基本框架。

2、唐朝的制度优越性表现在三点:第一是律令制,第二是由律令制、科举制等组成的官僚制,第三点是乡村自治。

3、作为一个划时代的转折点,唐朝的灭亡意味着中国的政治、经济与文化中心,以及历史的天平,从此自西向东,或者说从西北方向东南方转移。