《讲谈社世界史9:东印度公司与亚洲之海》 裴鹏程解读

《讲谈社世界史9:东印度公司与亚洲之海》| 裴鹏程解读

关于作者

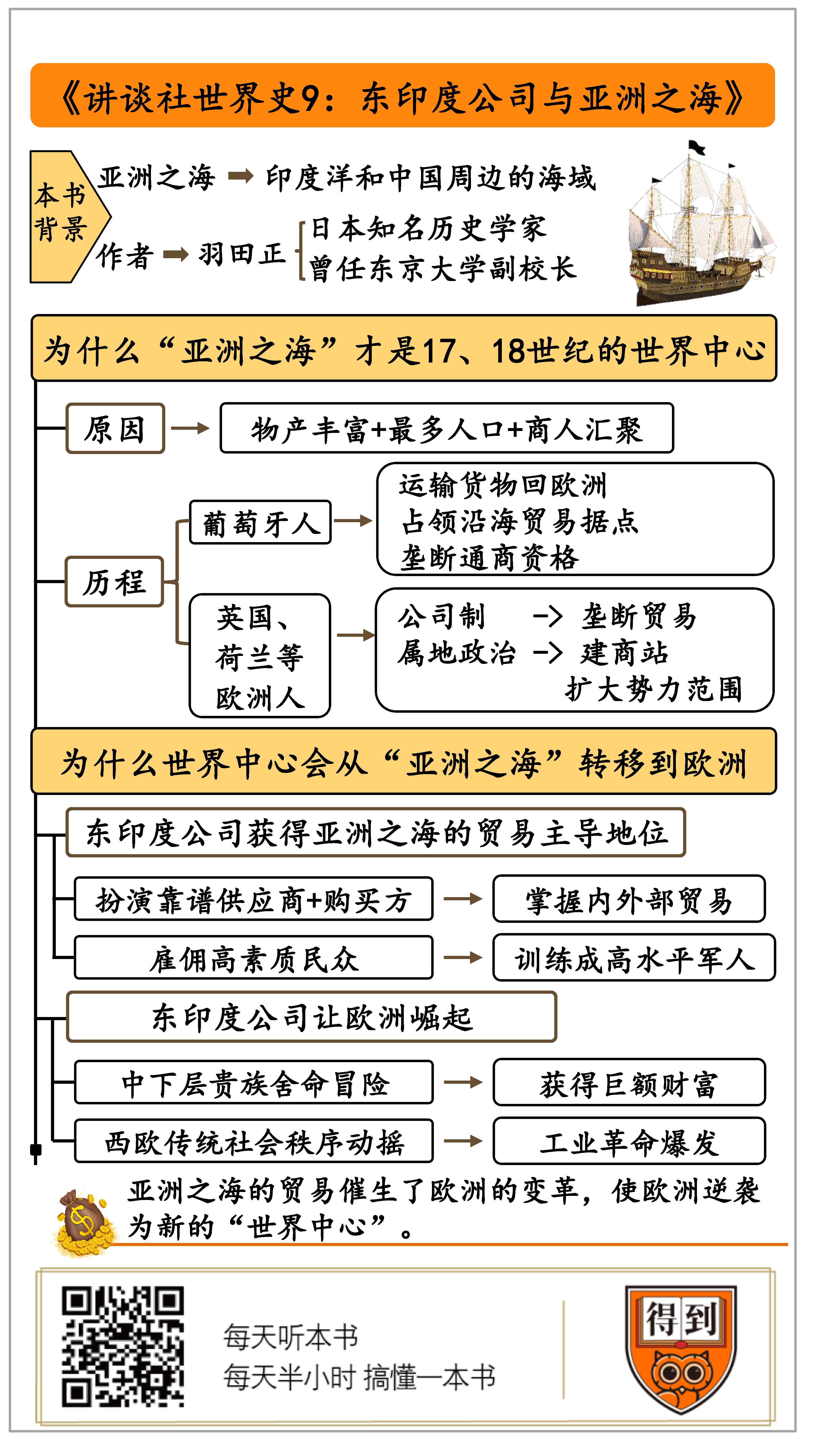

本书作者羽田正是日本知名的历史学家,尤其擅长全球史研究,曾经担任东京大学副校长。

关于本书

本书是「讲谈社·兴亡的世界史」系列第九本。讲谈社号称日本的“商务印书馆”,这套「兴亡的世界史」是讲谈社集日本国内最顶尖的学者合力完成的作品。这本书重点关注了被其他历史学者忽略的关键区域“亚洲之海”,重新解释了欧洲的崛起过程。

核心内容

第一,为什么说在近代,亚洲之海才是世界的中心?这个舞台到底发生了什么大事?

第二,“亚洲之海”到底是怎么失去“世界中心”这个位置的?

你好,欢迎每天听本书,我是裴鹏程。咱们继续说「讲谈社·兴亡的世界史」。今天讲的是这套书的第9本,也是最后一本,书名是《东印度公司与亚洲之海》。

听书名,你就会发现,这本书和讲谈社世界史的整体风格很不一样。这套书其他的选题讲的都是影响人类历史发展的重要帝国,比如古代的罗马帝国、蒙古帝国,近代的英国、法国、俄罗斯。但是,今天这本书,它的主角却是公司。讲谈社为什么要在讲帝国的书里,塞一本讲公司的书呢?

这是因为,东印度公司跟一般公司不一样,“它们”是活脱脱地的“准国家”。东印度公司的权力特别大,有自己的势力范围,可以组建军队、铸造货币,还可以跟其他国家谈判签约。你可能注意到了,我刚才用的是“它们”,因为东印度公司不是一个公司,而是很多公司。这些东印度公司深刻地影响了世界历史发展。其中最有名的,就是英国东印度公司。它是鸦片贸易的幕后黑手,还曾经蚕食了整个印度。我还解读过另一本书,叫《东印度公司》,讲的就是它的历史。其实,除了英国东印度公司,荷兰、丹麦、法国、葡萄牙等很多国家都有过本国的东印度公司。这些东印度公司长期称雄世界,比如英法两国的东印度公司在南亚次大陆角逐霸权,东南亚马来群岛是荷兰东印度公司的天下。

讲东印度公司的书有很多,为什么这本书会被讲谈社收录呢?

读完这本书,我有一个直观的感受,关于那些东印度公司的事儿,这本书讲得中规中矩。但是,作者特别把聚光灯打在一个叫“亚洲之海”的地方。把它作为舞台,来写世界近代历史。而各个东印度公司,就是这个舞台上的众多主角。这让我眼前一亮。

“亚洲之海”是什么地方?粗略地讲,“亚洲之海”指的是印度洋和中国周边的海域。

那为什么要关注“亚洲之海”呢?这本书的作者提到,看历史的时候,我们更习惯用国别、王朝的视角,这样能帮我们理清历史脉络。但是,我们要想观察近代以来,全球互联互通的那几百年历史,再使用国别、王朝视角,就会出现各国历史无法对齐的现象。所以,要想了解近代世界的整体历史,我们必须要换个视角。“亚洲之海”,就是一种全局视角。

而且,以前我们看近代史,会有一种直觉,欧洲在蒸蒸日上,而其他地方似乎都在走下坡路。但是,当我们把视角从亚非欧大陆,转向到海洋,也就是“亚洲之海”,你就会获得一个新的观察。在近代,特别是17、18世纪,“亚洲之海”才是世界的中心。这里有世界上最繁忙的贸易往来,一批批欧洲商人,想尽办法进入亚洲之海,把这里的商品带回欧洲。一些欧洲国家还组建了竞争力强大的东印度公司,展开漫长激烈的竞争,你方唱罢我登场,上演了一出出好戏。

那为什么后来世界中心会从“亚洲之海”转移到西欧呢?这本书告诉我们,答案也得从“亚洲之海”身上找。“亚洲之海”的贸易导致西欧发展模式发生改变,实现崛起,让西欧在19世纪逆转成为世界中心。

简单介绍一下作者,本书作者羽田正是日本知名的历史学家,曾经担任东京大学副校长。为了更好地解读这本书,我还采访了大家很熟悉的施展老师。施展老师是外交学院教授,世界政治研究中心主任。下面,我就结合采访内容,围绕“亚洲之海”,分两部分来介绍这本书。第一,为什么说在近代,亚洲之海才是世界的中心?这个舞台到底发生了什么大事?第二,“亚洲之海”到底是怎么失去“世界中心”这个位置的?

为什么作者认为,在近代17、18世纪,亚洲之海才是世界中心呢?

回答这个问题之前,我们需要先明确一下,什么是中心。我们说,纽约是美国的金融中心。这意味着,与周边地区相比,纽约集中了大量的金融资本。又比如,海淀区是北京的教育中心。这是因为,与周边相比,海淀区集中了更多的教育资源。你看,中心是相对于边缘而言的。中心意味着聚集了某种资源,意味着会对边缘产生强大吸引力。

与当时的亚洲之海相比,欧洲就是边缘。在欧洲人眼里,“亚洲之海”是一座宝山,有欧洲人需要的各种商品,比如东非的黄金、象牙;西亚的马匹、地毯;南亚和东南亚的香料;东亚的棉织品、茶叶、瓷器。这里不仅物产丰富,而且生活着当时世界三分之二以上的人口。拥有最丰富的物产,最多的人口,周边地区的商人都汇聚到这里做生意。从这个意义上讲,“亚洲之海”当然能够成为17、18世纪的世界贸易活动中心。

如果把“亚洲之海”比作舞台,首先登场的就是葡萄牙人。我们都很熟悉“开辟新航路”的故事,率先完成国家统一的西班牙王国和葡萄牙王国,资助一批人开辟航路寻找印度。最终,西班牙人发现了美洲新大陆。而葡萄牙人绕过非洲好望角,进入了亚洲之海。

进入“亚洲之海”这个宝地,葡萄牙人赢了头彩。他们把货物运回欧洲,不仅赚得盆满钵满,甚至建立了一个“海上帝国”。这是欧洲人在“亚洲之海”这个舞台上搞的第一件大事。

建立一个“帝国”,听起来应该很困难。那远道而来的葡萄牙人是怎么做到的?

葡萄牙海上帝国跟我们理解的传统帝国不太一样。它的核心是占领海岸线、垄断通商的资格。葡萄牙人在印度洋沿岸占领了一连串据点,圈出一个势力范围,从东非到西亚,再到印度、东南亚,甚至到了日本和我们中国的澳门。在这个势力范围里,来往的商船,只有获得葡萄牙人颁发通行许可证,才能做买卖。

就这样,葡萄牙人在“亚洲之海”这个舞台上大放异彩。不过,历史学家告诉我们,葡萄牙人其实只是一个配角。真正的主角是后来英国、荷兰等这些国家的东印度公司。

葡萄牙人一马当先,占尽了先机,为什么会惨淡收场呢?

最直接的一个原因是,葡萄牙国内政权发生了巨大变化。1581年后,西班牙国王腓力二世兼任了葡萄牙国王。但是,这位兼职国王根本顾不上管葡萄牙的事,他一边忙着在欧洲打仗,还要忙着经营西班牙在美洲的生意。就这样,葡萄牙在“亚洲之海”的事业开始走下坡路。

当然,葡萄牙人逐渐从亚洲之海退场,更重要的原因还是葡萄牙“底子不好”。葡萄牙地狭人少,要管理东非、西亚、南亚、东南亚,还有美洲巴西的商站,那么点人根本应付不过来。最后,繁重的管理负担生生拖垮了葡萄牙。这就给后来的荷兰、英国等国家提供了可乘之机。

但是,荷兰和英国的崛起也不是别人给你让让路就够了。在那个时代,远洋贸易就跟今天创业差不多,你得先有巨额启动资金。想一下,航海要有船吧,船上得有人吧,有人就得有吃喝补给吧,背后都是钱,除此之外,还需要一大笔本钱进货,生意才能启动。

当时的荷兰、英国只是欧洲二三流的国家,国力没法跟西班牙、葡萄牙相提并论。那它们怎么才能进入亚洲之海,甚至成为舞台上的主角呢?

这个时候,英国人和荷兰人想到了一个好办法来解决钱的问题。今天我们很熟悉的“公司制”,就是在这种情况下被创造出来的。我们知道,公司可以聚拢资本,而且可以长期经营。公司赚钱以后,还能吸引更多的人投资入股,形成一个越做越大的良性循环。

不过,即使创造了“公司制”这种组织模式,聚集了足够的资本,也不见得有人愿意去冒这个险。你想,在当时,远洋贸易可绝对是个高危行业。遇到竞争对手,或者遭遇海上风暴,极有可能血本无归。

施展老师说,当时欧洲远洋航行的死亡率接近一半。就算有钱出去,也很可能没命回来。要想鼓励人们出去卖命,办法或许只有一个,承诺给他们超额利润。也就是说,钱要足够多。怎么才能保证超额利润呢?

答案是垄断。只有垄断了某个地区、某种商品的销售权,才能保证超额利润。贸易垄断权正是东印度公司们发展壮大的灵魂。举个例子,英国东印度公司长期垄断了从亚洲之海到英国的硝石贸易。硝石是制造火药的重要原料,当时英国正在到处打仗,所以,东印度公司只是从英国国王一个人手里就赚到了好几万镑。硝石只是一个小例子,有这样一个数据,1720年英国15%的进口商品来自印度,而几乎所有商品都是通过东印度公司进口的。你可以想象,东印度公司在这个过程中,会获得多少利润。

再举一个大家更熟悉的例子,鸦片贸易。18世纪,英国从中国清朝大量买入茶叶、丝绸和瓷器,但是英国没什么东西可以卖给中国。大量白银流入中国,英国人很心疼。怎么办?英国商人想到一个招数,向中国卖鸦片。这个鸦片贸易,同样是被东印度公司垄断的。不久,清朝政府发现了鸦片的危害,一再下令禁止鸦片买卖。但即使是这样,只是靠走私的鸦片,清朝靠茶叶、瓷器赚的钱就都被抵消了,白银流向完全逆转,英国实现了翻盘。而这个过程中的一系列具体动作,是东印度公司直接完成的。

你看,这就是贸易垄断权的威力。凭借这个手段,东印度公司们在亚洲之海实现了快速发展。不过呢,这里有个问题。前面说了,17世纪亚洲之海非常繁荣,亚洲的各个国家很强大。比如印度莫卧儿帝国就处在巅峰期。这就很奇怪,那么强大的国家,怎么会允许别人在自家门口搞事情呢?

施展老师给我们补充了一个重要信息。东印度公司在亚洲之海能够成功,还有另一件法宝。当时欧洲国家是“属地政治”传统,亚洲之海范围内的国家大多是“属人政治”。这里的“属”,是“归属”的“属”那个字。“属人”和“属地”的差别,给东印度公司发展提供了机会。什么意思呢?

我们先看“属地政治”。欧洲国家领土比较小,民族文化也比较单一,所以国家很容易有效控制土地和土地上的民众。这就形成一种属地政治。属地政治就意味着,如果有外人来我们的地盘上搞事情,必须得获得统治者的同意,而且要在严格控制下才能进行。换句话说,它的管理以地盘为中心,我的地盘我说了算。

而在亚洲之海这边,是属人政治。就拿南亚的莫卧儿帝国来说。这个帝国面积大,民众成分也非常复杂,在当时的管理条件下,根本不可能严密地控制每一处土地。而且,施展老师提到,莫卧儿帝国统治者来源于游牧民族,游牧民族系统是以控制人为核心的。领土面积和政治传统这两个原因加在一起,国家统治者只能采取管人的策略。

施展老师举了这样一个例子:莫卧儿帝国西边还有一个国家,萨法维帝国。这个帝国大致位于今天的伊朗和伊拉克,面积也很大。它的统治者是伊斯兰教团出身的,教团是什么不重要,我们只需要知道它的统治逻辑,也是控制人。

你看,这样的话,对于亚洲之海的这些帝国来说,你是哪儿来的,无所谓。甚至夸张一点说,你在我这儿搞走一小块地方,也不要紧。只要你承认我的宗主权,然后定期向我缴税,满足我的要求,这事儿就齐了。所以,对于莫卧儿帝国、萨法维帝国来说,欧洲人来了,只不过是多了一类奇怪的人,和土地上形形色色的民众没有本质区别。

这两种观念的差异就给东印度公司们的发展提供了机会,建个商站,扩大点势力范围,并没有遇到太大的困难。

你可能会想起,不对啊。荷兰人占领台湾,明末清初不是还有郑成功收复台湾的事情吗。而且,我们也很熟悉明代戚继光抗倭扫清边患的故事。既然,东亚也是亚洲之海的一部分,为什么显得有点不一样呢?

作者羽田正也考虑到了这个问题。他对亚洲之海,特别做了个细致的区分。中国这边的东亚海面,和莫卧儿帝国那边的印度洋海面不太一样。中国虽然也有广大的土地,众多的民族,但是古代中国的中央集权程度很高,所以一直就有“普天之下莫非王土”的观念。这就导致,东印度公司们在东亚这边搞事情,就得多花点力气了。

总的来说,这些东印度公司凭借贸易垄断权、属地政治传统,在亚洲之海迅速发展起来。

不过,即使属地政治再怎么好用,贸易垄断权带来的诱惑再怎么大,东印度公司们毕竟是外来客,它们能赚到的钱,也只是把亚洲的商品带回欧洲这一个来源。和亚洲之海内部各个强大帝国之间发生的贸易比起来,根本不值一提。

但是我们知道,后来这些东印度公司把很多地方变为殖民地,比如印度次大陆成为英国的殖民地,东南亚马来群岛成为荷兰殖民地。甚至,欧洲还取代“亚洲之海”成为世界中心。这个剧烈的转变是怎么发生的呢?

接下来,我们就看一下,世界舞台的中心到底是怎么从“亚洲之海”,转移到欧洲的。

这个过程很漫长,但我们可以把它分为两个大环节。第一步,是东印度公司们在亚洲之海反客为主,获得贸易的主导地位;第二步,则是腰缠万贯的东印度公司商人,回到欧洲引发变革。崛起后的欧洲开始全面压制亚洲之海,成为新的世界中心。

我们先看第一步,作为外来客,东印度公司们是怎么在亚洲之海反客为主,占据主导地位的?

作者羽田正给了一个有意思的答案,这是因为欧洲人的船上有国旗。怎么回事呢?

前面说过,施展老师说,欧洲是属地政治传统,各个国家的民族文化相对单一,共同体观念比较容易形成。也就是说,欧洲人很容易形成内外有别的观念,你是荷兰国民,我是英格兰国民,我们效忠不同的国王,我们是截然不同的。

这种观念反映在远洋贸易中,就是商船上不同的国旗。特别是在异国他乡,国旗就是最显眼的身份标志,拥有相同旗帜的商船会相互依靠,报团取暖。而且,打着同样旗子的船只,不只有商船,也有军舰。他们彼此之间会有一种救助关系。这种救助关系就意味着,悬挂国旗的商船要比没有悬挂国旗的商船安全性更高。

国旗带来的影响,可不止保护欧洲人的商船这么简单。我们知道,不论是在任何地方,做任何买卖,我们肯定会选择更靠谱的商家合作。什么叫靠谱?远途贸易的时候,能够把货物安安稳稳送到目的地就是一种靠谱。

显然,飘着国旗的欧洲商船的安全性更高,连亚洲商人也更愿意把运输货物的事情,委托给欧洲船来做。这样的话,这些活跃在亚洲之海的东印度公司不仅掌控了从亚洲之海到欧洲的贸易,连亚洲之海沿岸国家的内部贸易,也被他们逐渐控制。我们知道,日本距离中国很近。但是,中国的丝织品卖到日本这笔生意,却是远道而来的荷兰人做的。除了中国的商品,荷兰人还会把印度的棉织品卖给日本的德川幕府。亚洲之海,到处可以看到欧洲人的商船。

不过,请你注意。对于“亚洲之海”来说,这可不是件好事。你想,在亚洲的地盘上,亚洲人的生意,竟然被欧洲人主导,亚洲人只能扮演供货商和购买方的角色。不只是这样,很多亚洲人会被东印度公司雇佣,成为公司职员,甚至是公司雇佣军军人。例如,英国东印度公司为了扩张地盘,需要招募越来越多的军队和印度土邦作战。只靠一点点英国人肯定不够。所以,东印度公司开出很诱人的工资,吸引当地人报名参加。而且,东印度公司可不是谁都要,他们会进行非常严格的筛选,重点雇佣那些高种姓的民众。因为,这些人的素质更高,更容易训练成为高水平的军人。

你看,到这个时候,虽然东印度公司们是外来客,但他们已经开始不断蚕食那些沿岸国家的权力份额,逐渐成为“亚洲之海”沿岸越来越强大的主导力量。

而且,这些东印度公司在亚洲搞得风生水起,可不只是填满了商人的口袋。它其实还带来一个更深的影响,也就是引发了一连串的反应,助推了欧洲崛起。这是世界中心从亚洲之海转向欧洲的第二阶段。

这些东印度公司是怎么让欧洲崛起的?

接下来,我们要把镜头暂时转回欧洲,重点关注一个群体,那些从亚洲之海赚钱回到西欧的商人。

什么人才会去冒险赚钱呢?肯定不会是上层社会的大贵族。我看过一本书叫《帝国边缘》,讲的是那些在亚洲、非洲冒险的英国人。书中提到,到亚洲之海做买卖讨生活的主要是一些不得志的中下层贵族。这就像个赌局,远航要把你的命押上去。但是,万一生意做成了,你也是距离财富最近、获得收益最多的人。

就拿英国东印度公司的克莱武举个例子。他出生在英国西部的一个普通家庭,他有12个兄弟姐妹。虽然家里有个小庄园,但是为了过日子,克莱武的父亲还得出去当律师补贴家用。克莱武也不怎么争气,他很喜欢打架,曾经被学校开除三次。看到克莱武在读书上没什么出息,父母就在他18岁的时候,送他去东印度公司担任贸易站的低级文官。

没想到,读书不怎么行的克莱武,却在东印度公司混得风生水起。十多年后,当克莱武回国时,他已经是腰缠万贯的富商。作者统计,他当时至少有317000英镑的财产。这是什么概念?那个年代英国国内的大银行家年收入才不过2600英镑,而克莱武是他的120多倍。

你想,克莱武只是众多在亚洲之海打拼的欧洲人的一个代表。当很多像“克莱武”一样的人赚钱归来,他们就会要求获得更高的社会地位,掌握更大的话语权。对于这种现象,上层贵族老爷们虽然很不满,但也没办法,毕竟人家带回了大量的钱财和货物。

在这个过程中,西欧传统社会秩序就被逐渐动摇了。当这些商人或者新兴的资本家进入主流社会,他们会推动国家出台一些更有利于做买卖的政策。比如,要求建立一个不受政府控制的自由市场,要求所有人都要严格履行合约,鼓励能提高生产率的发明创造。这样的社会环境,加上从亚洲之海带回的大量资本、丰富的原料,工业革命就爆发了。

原本,欧洲拿不出什么有竞争力的商品。但是,工业革命后,欧洲生产能力提升了一个量级,逐渐成为发达的工业强国,实现了崛起。而亚洲之海仍然停留在传统的农业、手工业阶段。能力不同了,双方的关系就会发生颠倒。

机械生产需要更多的钢铁、燃料、原料,以及更大的市场。这些资源从哪儿拿呢?相对落后的亚洲之海,就会成为当时欧洲人的目标。为了抢有限的资源,各大国的商人和公司,要求政府抢占更多的地盘。

我们重新把镜头转回亚洲,看看,在19世纪,崛起的欧洲人会给亚洲之海沿岸国家带来什么。

英国政府把印度变成了殖民地,并且对中国发起鸦片战争。意大利在1870年独立,没过几年,就着急得跟法国打了一仗,争夺北非的突尼斯。欧洲各国掀起瓜分非洲的狂潮,七手八脚把非洲撕得粉碎。还有,我们很多人都学过法国小说家都德写的《最后一课》。这部小说的背景是,法国在普法战争中战败,一些民众被迫改说德语。但是,我们可能没注意到,即使战败了,法国一方面背负着赔款割地的压力,另一方面却仍然没有停止在亚洲之海扩张的脚步,比如在东南亚正式建立了“法属印度支那”,在西非、南太平洋建立殖民地,还强行租借了中国的广州湾。

你看,到了这一步,崛起的欧洲已经掌握了主导性力量,曾经的世界中心“亚洲之海”反而成为被支配的一方。

那欧洲已经是世界中心了吗?如果我们只看到欧洲和“亚洲之海”的故事,还不算完。既然是“世界中心”,那世界上其他地区是什么情况?

在这本书里,作者主要把聚光灯打到了亚洲之海。施展老师把另一半拼图,帮我们拼起来了。

施展老师提醒我,今天我们谈的主要是活跃在亚洲之海的这些东印度公司,其实,在17、18世纪还有多达六七十家公司活跃在全球。比如英国为了和东欧贸易,建立了莫斯科公司。负责英国和美洲地区贸易贸易的是南海公司,负责地中海东岸地区的是黎凡特公司。除英国以外,法国成立了负责北美地区的密西西比公司,荷兰成立了负责美洲地区的西印度公司,德国成立了东非公司、西非公司。

你看,这些公司就像是欧洲伸出的一个个触角,把自己和全世界紧密连接了起来。你可能会想,为什么是欧洲人做了这个事情呢?

我们知道,亚洲有商品,美洲贡献了金银,非洲牺牲了劳动力。欧洲好像没什么可以拿得出手的东西。在这场全球互动中,欧洲人只拿出两样东西,第一是跑腿卖命。它就像个给人介绍买卖的中介,通过赚中间费获利。不过跑腿卖命大家都能干。那欧洲还有什么可以拿得出手呢?欧洲仅有的一点优势,就是它的组织形态,也就是公司制。我们不要以为,公司只是仗着垄断特许权就够了。在这背后有很多的支撑,比如股份制度、会计制度、资本制度、保险制度、法律制度等很多东西。

正因为这种套制度优势,欧洲变成了世界的枢纽,把全球都卷进自己的网络。欧洲成为世界中心,在全世界范围内收割红利。而东印度公司和亚洲之海的故事,是这个全球网络形成过程中,最不可或缺、情节丰富的组成部分。

到这儿,这本书的精华内容就为你介绍完了。这也是讲谈社「兴亡的世界史」系列的最后一本。在这里,我要郑重地说一句,你能一路跟下来,真的很了不起。

欢迎你进一步阅读「讲谈社·兴亡的世界史」系列采访精选。你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给和你一样喜欢历史的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

戳此直达《东印度公司与亚洲之海》采访精选

划重点

1.“亚洲之海”的贸易导致西欧发展模式发生改变,实现崛起,让西欧在19世纪逆转成为世界中心。

2.东印度公司凭借贸易垄断权、属地政治传统,在亚洲之海迅速发展起来。

3.欧洲仅有的一点优势,就是它的组织形态,也就是公司制。

4.欧洲变成了世界的枢纽,把全球都卷进自己的网络。欧洲成为世界中心,在全世界范围内收割红利。