《讲谈社世界史6:东南亚》 裴鹏程解读

《讲谈社世界史6:东南亚》

关于作者

石泽良昭,鹿儿岛大学教授、上智大学教授、上智大学校长、吴哥窟遗址国际调查团团长。研究方向为东南亚史,特别是柬埔寨碑刻学。2001年带队发掘出274座佛像,解开诸多柬埔寨历史谜团。著有《古代柬埔寨史研究》《吴哥窟的信息》《吴哥窟 国王们的故事》等。

关于本书

本书作者从吴哥的遗址、碑文出发,重构吴哥王朝的历史全貌,展现东南亚昔日普通人的衣食住行,以及独特的精神文化。

核心内容

-

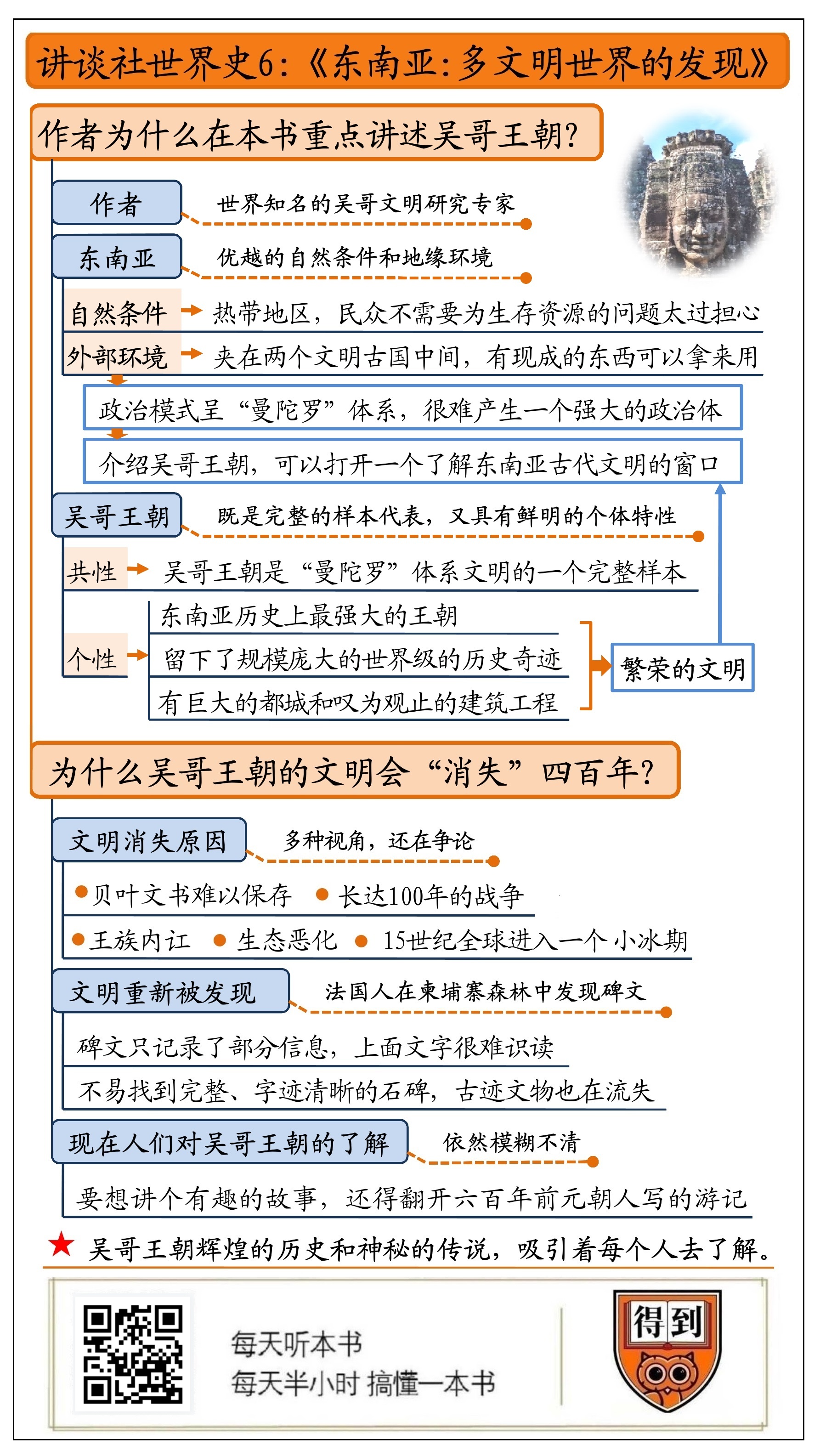

为什么本书的题目是《东南亚》,但全书主要讲的是吴哥王朝的历史?

-

为什么吴哥王朝莫名其妙“消失”了四百年?

你好,欢迎每天听本书,我是裴鹏程。咱们继续说「讲谈社世界史」。

今天为你带来的第六本,它讲的不是一个国家,不是一个文明,而是一个区域,东南亚。书名是《东南亚:多文明世界的发现》。这本书的作者叫石泽良昭,他是东南亚研究领域的一位重量级学者。翻开推荐序,你就会读到这样一句话,这本书是“日本国内东南亚史学界学术成就的一座丰碑”。

不过,继续阅读的话,就会发现有点奇怪。这本书虽然叫“东南亚”,但全书十二章,真正讲东南亚的前前后后只有三章,剩下九章讨论的是一个叫“吴哥王朝”的古代政权。

吴哥王朝是什么?讲它就等于讲了东南亚吗?你可能对这个王朝不太熟悉,但你肯定听说过一个著名的古迹,“吴哥窟”。去东南亚旅游,吴哥窟是一定要看的。而这个赫赫有名的吴哥窟正是吴哥王朝历史遗迹中最灿烂的一部分。

东南亚的吴哥王朝大致出现在中国唐末。它以今天的柬埔寨为核心,前后存在了六百年。不过,大概在中国明朝中期的时候它消失了,之后四百年里,没有人记得这个古国。听起来,这应该是个很神秘、很重要的古代文明。但也很明显,不论是地理空间,还是存在时长,吴哥王朝肯定不能等同于东南亚。那这本书,为什么显得有点文不对题呢?

为了更好地回答这个问题,更好地了解东南亚历史,我采访了美国加州大学孙来臣教授。加州大学是研究东南亚史的重镇,孙来臣老师在这个方面做出很多研究成果。所以,他不仅任职于加州大学,同时还是日本大阪大学和中国多个大学的兼职教授。我会从孙来臣教授这里为你补充一些书以外的研究成果。

接下来,我们就带着前面的疑问,开始今天的内容。

作者为什么写了这样一部文不对题的作品呢?我们先从作者身上找找答案。

本书作者石泽良昭是东南亚史研究专家。更准确地说,他是世界知名的吴哥文明研究专家。石泽良昭从二十多岁开始就在学习和研究吴哥历史。到今年,他已经八十多岁了。在与吴哥文明结缘的六十年里,石泽良昭多次担任吴哥遗址国际调查团的团长,成绩很突出。

举个例子,在2001年左右,石泽良昭带领团队在吴哥古迹发现了274尊废弃的佛像。这是一百五十年来吴哥地区最重大的考古发现,被称为“史无前例”的“世纪大发现”。后来,石泽良昭领衔完成了一部名为《古代柬埔寨史研究》的皇皇巨著。这部著作被认为是“研究柬埔寨古代史的最佳指南”。加州大学孙来臣教授也认为,像今天的《东南亚》这本以第一手材料进行研究、全面介绍吴哥王朝历史的著作,在全世界范围内都屈指可数,价值很高。

这么说来,讲述吴哥王朝的历史,自然就是石泽良昭最拿手的事情。但六百年的吴哥历史,并不等于整个东南亚的历史。所以,作者擅长研究吴哥,不能回应我们的疑问,为什么这本书叫《东南亚》,但用绝大部分篇幅讲吴哥王朝。

既然我们在作者的经历上找不到答案,那再看看本书题目中提到的“东南亚”。是不是东南亚自身有什么独特之处,所以作者要这样谋篇布局呢?

我们都知道,一个地区孕育出什么样的文明,会受到各种因素的制约。比如,从自身来说,是不是有足够的生活资源?从周边环境来说,是不是有丰富的交流对象?东南亚在自身条件和周边环境这两方面,情况怎么样呢?

先看它自身的自然条件。东南亚的资源基础怎么样呢?可以说非常好。东南亚属于热带季风气候区,热量充足,降水丰富。一年四季都能采集到很多果实,冻不着也饿不着。

石泽良昭在书中提到一个种水稻的例子。通过这个例子,你就能感受到东南亚的自然条件有多好。我们知道,东亚和东南亚很多地方都种水稻。种水稻,需要先育苗,然后挑选出健壮的秧苗,在合适的时间插秧。之后,还得除草,小心打理。

但东南亚有点不一样。一次,石泽良昭路过柬埔寨的乡间稻田。他看到农家女子在种水稻。不过,石泽良昭始终没有看见插秧的画面。他只看到,水牛在翻耕土块,农家女背着竹篓跟在后面,熟练地把竹篓里的稻种撒在水田里。不只是没有插秧,当地农民也不除草,甚至后来在收割水稻的时候,也不会把稻穗全部收干净。石泽良昭询问村民原因,却被村民反问“为什么要这样做呢?”后来,石泽良昭得知,当地的水热条件都很好,不去精耕细作,人们也可以生活得很不错。

这种热带地区自然条件的禀赋是其他地方羡慕不来的。但对于文明的发展来说,这可能不是一件好事。因为,它会在一定程度上遏制这个文明对外扩张的野心。热带地区自然条件优越,民众就不需要为生存资源的问题太过担心。

但反过来看,由于不用想办法提高生产效率,技术就得不到很好的发展。由于不用集中群体力量为生存而战,军事力量和组织管理手段就发展不起来。想一下,强大的军事、庞大的统治网络、先进的技术和文化,这不正是一个强大政权存在,必需的要素吗。所以,东南亚那样优越的自然条件,反而导致当地很难产生一个强大的政治体。你可以想一下,我们能叫得上名字的那些强大国家,比如古代的罗马帝国、蒙古帝国,还有近代的法国、德国、俄罗斯,它们没有一个出现在热带地区。

说完了东南亚自身的自然条件,我们把视野放宽,来看看东南亚的外部环境。

翻开地图,你会看到东南亚正好夹在两个文明古国中间。北边是古代中国,西边是古代印度。这会对东南亚产生什么影响呢?

最直接的影响,是有许多现成的东西可以拿来用,这给东南亚省了很多事情。比如,中国古代很早就出现了强大的王权,皇帝统治着辽阔的疆域。东南亚的一些政权,比如越南就长期学习中国,把中国那一套管理办法搬到当地,它被称为“小中华”。再看东南亚西边的印度,印度的哲学思辨很发达,印度教、小乘佛教、大乘佛教涌入东南亚,给东南亚民众提供了丰富的信仰选择。印度使用的梵文、巴利文也影响了今天东南亚各国的文字和语言。

但仔细想想,这同样不是个好事。夹在两个强大的文明体中间,东南亚地区的一个个小政权很容易被这两个文明吸引,当地就很难产生一个特别强大的政治体。

对于东南亚的政治现象,加州大学孙来臣教授拿天文学知识打了个比方,很形象。如果把古代东南亚的统治结构,看作一个宇宙的话,当地大大小小的政治体就是一个个星系。政治体中央的强大部落是恒星,臣服于它的地方部落是行星。恒星凭借它巨大的质量,牵引着周边行星转动,就像强大的部落对周边的其他部落产生影响力。不过,恒星引力下降的时候,围绕它旋转的行星会被其它恒星吸走。也就是说,地方小部落会在各个政权之间来回摇摆,所以东南亚各个王国的疆土始终在不断变化。统治不稳定一直是东南亚历史的常态。古代东南亚的这种政治模式在史学界有个专门的名字,叫“曼陀罗”体系。“曼陀罗”就是“圆”或“中心”的意思。

东南亚地区有很多“曼陀罗”类型的文明,挨个儿讲一遍,四五百页的篇幅肯定不够。所以,这本书就把吴哥王朝当作一个案例,通过介绍吴哥王朝历史,为我们打开一扇了解东南亚古代政权基本特征的窗户。

不过,这种类型的文明在东南亚不只吴哥王朝一个。越南、泰国、缅甸,印度尼西亚的爪哇岛,都有很多类似的文明。作者为什么特别选了吴哥王朝,重点介绍呢?

最后,我们就从这本书的主角,“吴哥王朝”方面来找找答案。

既然要找一个代表性的样本,通过介绍它来介绍东南亚,那这个样本最好是相对完整的。恰好,吴哥文明就符合这个特征。前面提到过,吴哥王朝存在了六百年,面积最大的时候达到一百万平方公里,大致相当于两个四川省。这样个头比较大,存在时间比较长的文明体,显然是个很不错的样本。

样本只是完整就够了吗?吴哥王朝除了能够反映东南亚古代政权的共性,更重要的是,它还有很多我们无法忽视的个性。这是我们不得不重视它的原因。

我随便给你说几条,吴哥王朝是东南亚历史上,最强大的王朝,这里不需要加“之一”两个字。吴哥王朝还给我们留下了规模庞大的世界级的历史奇迹。只是在1992年一年,吴哥地区就有九十九处遗址,被联合国教科文组织认定为世界遗产。另外,吴哥王朝的都城面积大得出奇,达到了1000平方公里。这是什么概念?今天的纽约市只有780平方公里。要知道,吴哥城可是一千年前建造的。这个世界纪录,直到19世纪,才被两次工业革命后的伦敦打破。

吴哥王朝不仅有巨大的都城,还有让人叹为观止的建筑工程。东南亚地区气候分旱季和雨季,一年之内降水量有明显变化。为了调节水量,维持农业生产,吴哥王朝历代统治者都在努力做一件事,就是组织修建一种叫“巴莱”的东西。“巴莱”是什么?翻译过来是大蓄水池的意思。

既然是“大蓄水池”,它有多大呢?举个例子,吴哥城中有一座名为“西巴莱”的大水池,当然今天已经面目全非了。为了搞清楚这个池子有多大,我请教了孙来臣教授。他跟我讲,几年前,美国的NASA参与了吴哥古城的勘探测量工作。通过使用“激光雷达”技术,计算出了西巴莱的面积。作为一个蓄水池,它的面积竟然达到1600公顷,这是什么概念呢?相当于2240个标准足球场,或者是六个颐和园的昆明湖那么大。

熟悉历史的朋友可能听过一个故事,当初大清王室为了修建颐和园,不顾反对挪用了北洋水师建设海军的军费。后来,装备很差的北洋水师在甲午战争中被重创,清朝被迫签订了丧权辱国的《马关条约》。后人就常常拿修建颐和园来说事儿。你看修一个园子就把大清折腾得够呛。比颐和园昆明湖大五六倍的西巴莱可是在八百年前修的。而且,吴哥王朝可不止这一个蓄水池。

我们知道,大规模的建筑工程,意味着高度发达的政治文明。因为一个政治文明只有发展到相当高的程度,统治者才能掌握足够的财力、人力去大兴土木。看一下古代中国的万里长城、古代印度的泰姬陵,就可以想象,这么庞大的吴哥遗迹背后,曾经有一个多么繁荣的文明。

你看,石泽良昭重点讲述吴哥王朝,不仅因为这是他的专长,还因为,吴哥王朝是个完整的案例。通过介绍它,可以打开一个了解东南亚古代文明的窗口。当然,更重要的是,吴哥王朝是东南亚历史上最强大王朝,遗迹背后辉煌的历史和神秘的传说,吸引着每个人去了解。

不过,很多文明都曾经拥有辉煌的历史,吴哥王朝最与众不同的地方,是它的神秘。准确地说,吴哥王朝是一个在人们的记忆中消失了四百年的文明。15世纪吴哥王朝灭亡后,它的故事就像从没有存在过一样,所有人都不记得了。

为什么吴哥王朝的文明会“消失”四百年呢?

拿中国来做个比较,我们虽然生活在21世纪,但我们会经常引用两千五百年前孔子说过的话,时不时提到一千四百年前唐太宗和魏征之间明君贤臣的故事。为什么古代中国的记忆能保留下来?这得益于大量史料的留存。最早人们用龟甲兽骨、青铜器记录历史,后来是丝绸、竹简,到汉代,出现了纸张。

但在吴哥,当地没有纸,人们主要使用一种叫“贝叶”的东西记录历史。贝叶,“贝壳”的“贝”,“树叶”的“叶”,它是一种棕榈树的叶子,质地比较硬。这种记录方法是从印度传来的,很多佛教经典就记录在这种贝叶上。可是,贝叶有一个很大的缺点,就是很容易被小虫子啃坏。所以,在今天很少有古代的贝叶文献保存下来。这导致,我们对吴哥的历史了解得非常少。

不过,毁掉吴哥历史记忆的,除了自然原因,更多的是人为的战争。而且,这是一种可怕的消耗战。打仗不是一较高下就完了,而是要耗尽对方的人力、物资,使对方彻底瓦解崩溃。也就是说,漫长仗打下来,不仅意味着战争的胜负,更意味着国家、种族、文明的存亡。参加作战的不仅有国王和军人,还有普通的行政官员和宗教人士。当战争焦灼的时候,普通村民也会被迫参加。最终的结局,如果不是获胜,那就是战死,或者成为奴隶。

从14世纪开始,也就是我国明朝开始,吴哥王朝和北方兴起的一个叫大城王朝的政权,发生冲突。两国之间的战争,断断续续进行了一百年。在这个过程中,吴哥王朝的全部财力、人力都被战争抽干、吞噬。最后,大城王朝的军队包围了吴哥王朝的都城,把财宝抢夺一空后,放火烧毁了都城。不只是贝叶文书,连吴哥王朝这个曾经辉煌的政权也形神俱灭。

对于柬埔寨来说,吴哥王朝灭亡后,它不仅失去了东南亚最强者的身份,而且彻底成为一个依附者。柬埔寨人把吴哥之后的历史称为“黑暗时代”。面对北方的压力,吴哥城被抛弃,国家的统治中心不断向南转移,一直迁到今天柬埔寨首都金边。几百年过去后,虽然人们会在森林的深处,遇到连绵的残垣断壁,但谁都不认识,这是什么。

需要说明一下,关于为什么吴哥王朝会消失,学界直到今天还在不停地争论。除了上面的说法以外,有人说,其实是王族内讧导致国家灭亡。也有人说,吴哥的水利工程成就了吴哥的繁荣,但也导致了它的衰落。长期泥沙淤泥,使大规模的水利设施无法正常使用。所以,人们逐渐放弃了吴哥地区,纷纷到南方寻找生路。

孙来臣教授还给我们提供了一种视角,吴哥王朝是在15世纪消失的,如果我们看看15世纪的人类世界,可能会发现一些有趣的现象。15世纪,明朝北方的边患变得严重起来。蒙古人对明朝发动进攻,甚至俘虏了皇帝。东北女真人也变得越来越难以控制。女真人就是后来灭亡明朝、建立清朝的满人。日本在15世纪进入了战国时代,社会变得空前动荡。另外,西欧基督教徒对罗马教会越来越不满,不久,欧洲爆发了宗教改革运动。这只是欧亚大陆发生的连锁反应吗?看一下长期孤立发展的美洲大陆。曾经繁盛的玛雅文明逐渐衰落,历史学家发现,玛雅衰落的主要原因是大规模的战争,还有比较严重的旱灾。

这种全球规模的不安定是怎么回事呢。孙来臣教授从气候角度做了解释。从15世纪开始,全球进入一个小冰期。简单说,就是全球气温下降。而气温降低会导致粮食作物产量减少,谷物价格上涨。紧接着就是频繁的饥荒与瘟疫。很多文明的历史古籍都记载了这个混乱的年代。回过头来看,吴哥王朝的衰落也是全球大环境的一个组成部分。当然,吴哥王朝到底是因为什么消失的,历史学家还在努力寻找更多的答案。

那四百多年后,吴哥文明是怎么被重新发现的呢?

你可能想不到,吴哥王朝的历史重见天日,竟然得益于后来的殖民者。也就是,殖民柬埔寨的法国人。

19世纪50年代,中国和英法两国爆发了第二次鸦片战争。之后,法国开始在东南亚加速扩张,大概用二十多年的时间建立起一个“法属印度支那”。大概相当于今天的柬埔寨、老挝、越南。为了进一步扩张,法国人组建了一支考察团,打算在森林中勘探出一条通往中国云南的道路。当然,由于瀑布和浅滩,修路的想法后来放弃了。但他们无意中在森林深处发现了很多碑文。一些对古代文明非常好奇成员,把这些碑文拓印下来,带回法国。古老的吴哥文明逐渐浮现在人们的视野中。

找到一些碑文,吴哥文明就重见天日了吗?远远没有。

就像是中国古代的甲骨文和金文一样,碑刻虽然也记录了历史信息,但这种低效、耗资巨大的记录方式,肯定不会记载日常琐碎。它们主要记载的是国家大事。什么才算国家大事呢?《左传》有一句话,“国之大事,在祀与戎”。在古代中国,国家最重要的事情,是祭祀和战争。吴哥王朝也差不多,吴哥的碑文主要记载的是宗教活动,比如哪位国王皈依了某位神灵,哪位王族给寺庙捐赠了多少赠品。当然,也少不了对吴哥国王的歌功颂德。

你可能说,现在吴哥古迹有很多碑刻,足够多的碑刻是不是就能拼接出一些历史的画面呢?事实并没有这么简单。由于吴哥王朝的历史曾经消失四百年,那个时候的文字,现在已经很难识读了。就拿本书作者石泽良昭举例,为了研究吴哥,他至少掌握了梵文、巴利文、古代高棉文等古代语言,以及法语、英语、柬埔寨语等现代语言。困难可不只有这些。东南亚是热带地区,雨水和苔藓对石碑的侵蚀很严重,再加上后代的战乱,就算想找到一块,既保存完整,又字迹清晰的石碑,也很不容易。

不过,学术研究再怎么困难或许只是小事,真正可怕的是,随着吴哥文明的面纱被一点点揭开,越来越多的危险向它靠近。这是怎么回事?其实,古迹不仅意味着它是一个被封印的古老文化,还意味着金钱和利益。就像敦煌莫高窟被发现后,很多文物流失一样。吴哥遗迹也同样暴露在这样的危险中。

1923年,吴哥古迹一座名为女王宫的寺院丢失了四尊女神像。不久之后,凶手查到,是一位法国作家,他叫马尔罗。马尔罗和妻子在柬埔寨旅游的时候,顺手偷走了女神像。随后,马尔罗被捕,女神像被送还女王宫寺院。不过,马尔罗虽然被判处监禁,后来却缓期执行。也就是说,马尔罗并没有受到实际的惩罚。这位马尔罗,后来竟然还担任了法国第一任文化部部长。死后,他的骨灰被放入了法国先贤祠,这里是法国文化名人的安葬地。

经历了这么多的波折,一百多年后的今天,人们对吴哥王朝的了解加深了多少呢?

答案可能会让所有人沮丧。虽然人们发现了很多碑刻,但只靠碑文,人们只能看到吴哥王朝的部分侧面。国家制度是什么样的?不清楚。民众怎么生活?也不清楚。到目前,我们了解到的有关吴哥王朝的一些生动信息,反而是六百多年前的一位元朝人写的一篇小文章。这个人叫周达观。他写的这篇文章,叫《真腊风土记》。

1295年,元朝人周达观奉命随使团从温州出发,访问吴哥王朝。他在吴哥逗留一年左右,后来写了一篇游记《真腊风土记》。这里的“真腊”,指的就是吴哥王朝。

最后,我就结合考古发现和《真腊风土记》,把吴哥王朝的一些场景描述给你。

既然说的是一个王朝,那我们先说点国王的事情。如果国王站在人堆里,怎么判断谁是国王呢?你可以重点看衣服的花色,以及手脚的颜色。由于吴哥王朝的纺织水平不太高,所以衣服花色的密度可以反映一个人的社会地位。在吴哥,只有国主的衣服是花布制作的。王公大臣的衣服,花色不能太密。对于普通人,除了年轻的女性,所有人的衣服都不能有花色。另外,吴哥人不穿鞋。国王会用药水把手和脚染成红色。普通人的话,除了女性都不能染红自己的手脚。

我们再说说诉讼和刑罚。中国古人都很讨厌诉讼,能私下处理就最好不打官司。但在吴哥,民间发生纠纷,即使是很小的事,也要报告给国王。有一点我们可能想不到,在中国古代,强奸和赌博可是大罪。但这两项在吴哥不算犯罪,国家不管。当然,如果男子强奸妇女被抓了现行,他可能会被私下处死,抛尸荒野。

还有诉讼,如果有两家打官司,没办法辨明真伪。国家会把这涉案人员分别关在王宫对岸的一个个小石塔内,等到上天的判断。一两天之后,身上生疮,或者是染病咳嗽的那个人,会被认为是不占理的。有理的人,上天会保佑他安然无恙。

除了上面提到的这些,考古发现也证实了很多有趣的内容。比如,吴哥国内建有102处“义诊机构”。正如它的名字,这些“义诊机构”很可能是公费医疗的小诊所。根据碑文记载,每个诊所都有200左右的人在工作。即使是距离国都最远处的那个诊所,也有98个工作人员。碑文甚至还记录了国王照料病人的场景。另外,为了把全国各地连接起来,国王组织修建了从首都吴哥城到全国各地的道路,叫作“王道”。道路上设有许多“灯明之家”,外观像是一个个小寺庙,作用有点像我们古代中国的驿站。真有点“条条大路通吴哥”的感觉。

回头来看,吴哥王朝很幸运,优越的自然条件和地缘环境,造就了这个伟大的文明,同时给后世留下那么多宝贵的遗产和神秘的传说。但吴哥王朝也很不幸,那么辉煌的文明,最终不明不白地消失了。而且,被人类遗忘了四百年。四百年后,许许多多像石泽良昭这样的学者,用一生的心血在颓垣断壁间寻找历史的真相。但一百多年来,吴哥王朝的形象依然模糊不清。甚至,我们要想讲个有趣的故事,还得翻开六百年前元朝人写的游记。

其实,任何历史的记忆都可以分为两个部分,实际的物品,和记录的文字。寻找历史的过程,就是一个考古学家与历史学家合作的过程。考古学家发掘遗物,历史学家分析文献。遗迹更有说服力,但研究难度更大。文献的真实性可能差一些,但它更丰富,更鲜活。人类历史上面貌清晰的那些文明,无一例外,都有厚重的文献在记录它的细节。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

戳此直达「孙来臣教授采访精选」

划重点

1.夹在两个强大的文明体中间,东南亚地区的一个个小政权很容易被这两个文明吸引,当地就很难产生一个特别强大的政治体。

2.吴哥王朝的衰落也是全球大环境的一个组成部分。

3.古迹不仅意味着它是一个被封印的古老文化,还意味着金钱和利益。