《西奈抄本》 《读书》杂志社解读

《西奈抄本》|《读书》杂志社解读

关于作者

《圣经》西奈抄本最初是由德国学者提申多夫发现的。提申多夫的专长是《圣经》的版本校勘学,他从青年时代起,就一直锲而不舍地搜求《圣经》的各种古代抄本,足迹遍布欧洲各个国家。1844年,提申多夫在埃及西奈山脚下著名的圣·凯瑟琳修道院发现了西奈抄本,他绞尽脑汁把抄本从修道院取出,作为珍宝献给了俄国沙皇。

关于本书

西奈抄本原来是一部抄写了全部《圣经》的古书,包括《旧约》和《新约》,用大写的希腊文字母抄写。这部书大约制作于4世纪中叶,字体舒朗,看上去赏心悦目,明显是最优秀的专业人员精工细作而成,所以也是西方古代书法的极品。因为它年代古老,缮写精美,又有极高的校勘价值,所以无论是研究《圣经》版本校勘、书籍史,还是古文书学,这部书都是难得的古代文物。

核心内容

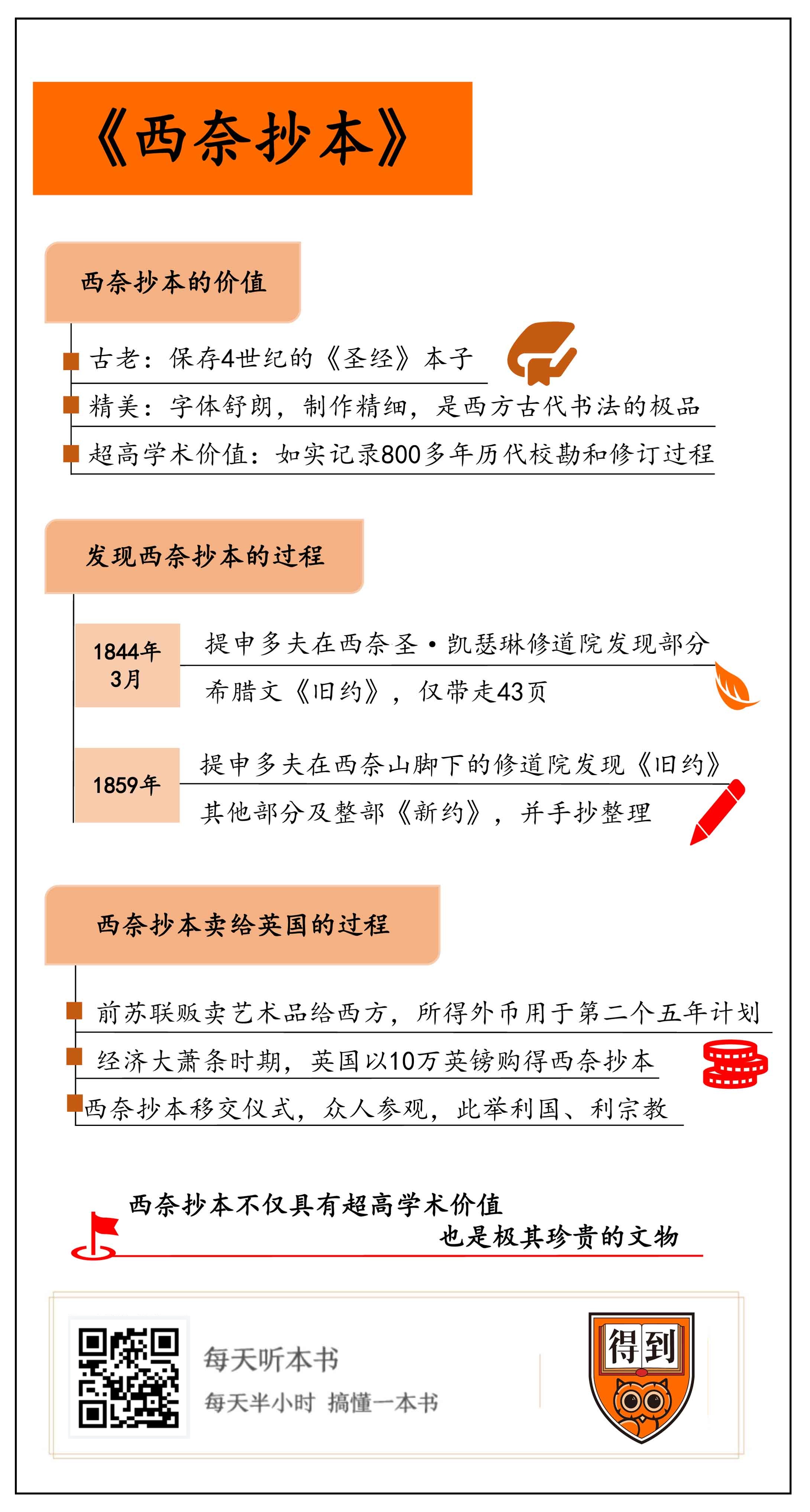

在本期音频中,我们跳出原书,重点讲讲《圣经》西奈抄本的价值以及它的故事:首先,我们从这个古籍本身来看看它的价值;第二部分,我们说说发现这个抄本的过程是多么偶然,这也能从侧面证明它有多珍贵;第三部分,说说苏联政府将西奈抄本卖给英国的过程,看看西方世界对它有多么重视。

你好,欢迎每天听本书。今天要跟你分享的这本书题目是《西奈抄本》,它的副标题是“世界最古《圣经》的故事”。这个西奈抄本是《圣经》最早的版本,它不但有非常高的学术价值,也是极其珍贵的文物。在信仰基督教的国家里,它还有很高的象征意义。今天为你解读的这本书,就讲述了人们重新发现和争夺它的种种传奇故事。

先解释一下标题。“西奈”指的是这部古籍发现的地方,就是西奈半岛上的一座修道院,西奈半岛在埃及的东北端。再来解释一下什么叫“抄本”,就是抄写的版本。在印刷术普及之前,书籍都是靠专业人员一笔一画抄写出来的,这样抄写出来的书,我们就叫它抄本。西奈抄本是最古老的《圣经》,它的重要性不言而喻,现藏在大英博物馆,是镇馆之宝。这个宝贝可是1933年英国人花了10万英镑从苏联买回来的。1933年的10万英镑绝对不是个小数目,粗略估计,应该折合现在的500万镑,换成人民币的话,就是将近4500万元。这部《圣经》在当时是天下最贵的一本书了。

为了迎接最古老的《圣经》从莫斯科远渡重洋来到大英博物馆,英国人还搞了隆重的仪式。1933年圣诞节,大量的英国民众聚集到大英博物馆门口,观看这场仪式。一家著名拍卖行的代表在万众瞩目之下,小心翼翼地把装着西奈抄本的铁盒子交给大英博物馆馆长。交接过程中,不仅有大量的警卫保护,当时英国最著名的古文字学家就站在交接双方的中间,见证这个重大的历史时刻。

英国为什么花天价买下这部《圣经》古本呢?它到底珍贵在什么地方?在本期音频中,我们就跳出原书,重点讲讲《圣经》西奈抄本的价值以及它的故事:首先,我们从这个古籍本身来看看它的价值;第二部分,我们说说发现这个抄本的过程是多么偶然,这也能从侧面证明它有多珍贵;第三部分,说说苏联政府将西奈抄本卖给英国的过程,看看西方世界对它有多么重视。

我们就从它诞生的时候开始讲起。西奈抄本原来是一部抄写了全部《圣经》的古书,包括《旧约》和《新约》,用大写的希腊文字母抄写。这部书是4世纪中叶创作的,相当于我国的东晋前期。

有些学者认为,这部《圣经》或许跟罗马帝国的君士坦丁大帝有直接关系,据说他晚年还受了洗,皈依了基督教。君士坦丁大帝跟基督教有很密切的关系,他干过的最有名的事,是公元311年颁布法令停止迫害基督教。公元325年,他召开了一次宗教大会,平息了当时教会内部的争论。教会历史学家记载,君士坦丁曾下令让人制作50部《圣经》。有人猜测,西奈抄本也许就是这位罗马皇帝亲自订制的这批《圣经》之一,难怪做工非常精致。

19世纪以来,在埃及陆续出土了很多古代《圣经》的残片,都写在埃及的莎草纸上。可惜,这些残片在地下埋了太长时间,损毁非常严重,有些只保留了几行文字,即使是保存相对完好的,也只是《圣经》一部分的篇章。像西奈抄本这样,把《旧约》和《新约》全部抄写、合订在一册的抄本极其罕见。当然,现在保留的西奈抄本也已经不是完整的,《旧约》中很多部分也找不到了,保存相对完整的是《以赛亚书》《诗篇》等篇幅较长的几卷。但让人惊讶的是,西奈抄本完整无缺地保存了全部的《新约》。西奈抄本保留下来的一共有411页,因为是双面书写,所以等于有822张页面。根据学者推算,在没有损坏之前,原书至少应有700多页。

这部《圣经》先是抄在皮纸上,然后装订成册。所谓皮纸,指的就是用羊皮或者牛犊的皮,精心打磨,然后脱毛,经过一系列复杂的工艺处理,最后制成的一种特殊的、适合书写的纸。皮纸表面光滑,而且非常结实。西奈抄本装订好之后,基本上是四方的形状,每一页的高大约有38厘米,宽大约有34厘米,比《辞海》的开本还要大三分之一。它的书写格式也很特殊,《圣经》古代抄本通常每页上写两栏文字,但西奈抄本由于页面宽阔,竟写了四栏。从抄经的字体来看,更早的《圣经》残片大都字迹潦草,或者写得歪歪扭扭,可以看出抄书的人并不擅长书法,但西奈抄本字体舒朗,看上去赏心悦目,明显是最优秀的专业人员精工细作而成,所以也是西方古代书法的极品。

这本古书的另一个特点,就是文字改动非常频繁。学者根据笔迹鉴定,也根据抄写的习惯,发现这样一部大部头不是一个人从头到尾抄写的,实际上,至少有三个人参与了这项巨大的工程,他们一笔一画,将全部《圣经》用希腊文大写字母抄下来。然后还有人对抄好的《圣经》做了仔细的校对,把拼写错的单词改正过来,把由于疏忽而没有抄上的句子补进去,或者把重复抄写的部分删掉。要知道,抄写工作是非常机械、单调和枯燥的,稍不留神就会抄错,大家可以试一试,随便挑一篇文章,自己手抄一遍,看看最后会出多少错。

据统计,西奈抄本目前保存的部分上面大大小小的更改,算下来大约有20000多处,也就是说,平均每一页有将近30处改动,这样大规模、系统的校对是非常罕见的。根据字体和墨水的颜色,可以看出有些改动是在刚刚抄写完之后就立即完成的,有些则是在后面几百年间,由不同时代的读者在阅读这部《圣经》时,随时发现错误随时更正的。有的时候,后代人出于神学的考虑,或者看到《圣经》的其他版本,也会自己做出改动。最晚的改动大概出现在公元12世纪,相当于我国的南宋时期,这时距离西奈抄本的诞生已经有800多年了。我们可以说,这部西奈抄本宛如一块活化石,既保存了4世纪的《圣经》本子,又如实地记录了历代校勘和修订的整个过程。

西奈抄本的价值,不仅仅在于它的古老、精美,还因为它如实地记录了这800多年来人们对它的修订,这些信息对于研究和理解《圣经》很重要,所以说这部书是难得的古代文物。

《圣经》的古代抄本肯定不止西奈抄本这一部,西奈抄本之所以被当成是宝贝,是因为这么早、这么完整的抄本是独一无二的。人们能发现它也是一个充满偶然性的奇迹,第二部分我们就来讲讲西奈抄本的发现过程,这是一个版本学家的寻宝故事。

西奈抄本最初是由德国学者提申多夫发现的,他的专长是《圣经》的版本校勘学。校勘学听上去很高深,但其实道理很简单。古代的书籍全靠手抄,你也抄,我也抄,年代一久,抄写的人就越来越多,抄写次数越多,抄错的几率就越大,一个人抄错了不要紧,后代人又去抄这个出了错的版本,就会以讹传讹,所以,如果较早的那些抄本都遗失了,或者因为年深日久而损毁了,那么越往后的人,就只能看到充满错误的各种抄本。这时,就需要请专门从事校勘的专家来帮助我们确定哪些文字是抄错了,哪些文字是后人放错了位置,希望最终能编出一部和最早的版本最为贴近的本子来。提申多夫这个人,就是一位精通《圣经》校勘的学者。他坚信,能发现的古本越多,就越有可能恢复《圣经》文本的原貌。他从青年时代起,就一直锲而不舍地搜求《圣经》的各种古代抄本,足迹遍布欧洲各个国家。

当时他做了一件事,让学界对他刮目相看。有一部公元5世纪的《圣经》抄本,也就是相当于我国南北朝时期的书,到了12世纪,可能由于纸张缺乏,所以人们将这部《圣经》页面上的字迹洗掉,还用特殊的石头涂擦,然后在被清洗的旧纸上又抄录了另外一部著作。换句话说,12世纪的人就像小学生一样,用橡皮把铅笔写的作业擦掉,然后再写上另一科的作业。对于校勘学家来说,最宝贵的当然是被涂掉的、最下面那一层文字了,因为那里抄的是一部更早的《圣经》。但困难的是,原来的字被涂掉了,上面又盖上了一层后来写上的文字,所以实在难以辨认。

这时,提申多夫就大显身手了。他在1840年来到巴黎,决心彻底解决这个棘手的问题。他把一种特殊的化学试剂小心翼翼地涂到这个抄本上,让底层的文字更清楚地暴露出来。然后,他靠着耐心和毅力,一个字母、一个字母地辨认,终于让被涂抹掉、被封存的文字得见天日。他后来将整理出来的成果发表,使他在学术界名声大振,而他当时只有28岁。

欧洲各大图书馆收藏的《圣经》古代抄本,提申多夫一件一件都设法看到了,西方的资源这时差不多用光了,他开始将目光投向亚洲,决定去遥远的东方试试运气。他得到了一笔资助,在1844年3月启程。他先在埃及访问了几座修道院,然后首次造访了西奈山脚下著名的圣·凯瑟琳修道院。这座古老的修道院是罗马皇帝在公元565年建造的,是一座名副其实的千年古寺。西方学者极少光顾这座修道院,提申多夫正是在这里做出了惊人的发现。这里必须先提醒一下大家,我们现在对于发现西奈抄本整个过程的了解,全部是根据提申多夫自己的叙述。有人说他的说法大致可信,也有人说他只是编了一个故事而已,他的话里面充满不实之词。我们先来看他自己是怎么说的,提申多夫后来是这样回忆的:

1844年5月,我参观了修道院的藏书室。在一个大厅中央,我看到一个又大又宽的篮子,里面装满旧书。主管藏书室的修士知识渊博,他告诉我,像这样的两堆纸,年久腐烂,早应付之一炬。在这堆废纸中,我竟然发现了好几页希腊文《旧约》。这是我曾见到的最古的《圣经》之一,我大吃一惊。修道院的主事者同意我带走其中43页,相当于这批废纸的三分之一。反正他们准备把这些纸烧掉,所以很痛快地同意让我带走。可我无法让他们把其余的部分也给我。我的欣喜之情溢于言表,使得他们有点疑心这部抄本真正的价值。我抄录了其中一页,然后对修士们千叮咛万嘱咐,如果再找到其他部分,一定要小心呵护。

这就是提申多夫的叙述。他去东方搜集古书,不到两个月就有这么大的收获,好像得来全不费工夫。提申多夫很有心计,他回到欧洲之后,对于在哪里获得这部古籍始终含糊其辞,他这样做是为了防止别人顺藤摸瓜,去争夺其他部分。现在,发现地只有他一个人知道,他想什么时候回去,就可以什么时候回去。他将此次出行所获得的战利品,也就是那43页的《圣经》,存在了莱比锡大学图书馆。这里也成为今天西奈抄本四大保存地之一。

又过了9年,提申多夫故地重游,但这一次没有什么收获,只找到一张残页,被当作书签夹在了其他抄本中。但这让他坚信,他发现的这个抄本最初一定包含了全部的《旧约》。提申多夫有点像《格列佛游记》里面的主人公格列佛,过不了安生日子,一有机会就想往外跑。他没有拿到的那80多页《圣经》,一直让他魂牵梦萦。到了1856年,他向沙皇递交了一份计划书,希望能得到资助。这是因为圣·凯瑟琳修道院是东正教的修道院,如果能获得沙皇的支持,所有人都会给他大开绿灯。提申多夫非常幸运,沙皇批准了他的请求,提供了不少经费。就这样,他第三次踏上去东方的旅程,这也是最戏剧化的一次。

1859年1月,提申多夫最后一次来到西奈山脚下的修道院。他和院中的一位管事闲聊的时候,发现那个人也读过希腊文《旧约》,那个人从屋里取来一个红布包裹,提申多夫是这么描述自己当时的心情的:

我打开封皮,惊异地发现,里面正是15年前我在那个篮子里发现的残页!不仅于此,还有《旧约》其他部分以及整部的《新约》!……我欣喜若狂,但这一次,我按捺住兴奋之情,为的是不让其他人有所察觉。我装作漫不经心的样子,问他我能不能把书拿回房间里,待空闲时仔细查看。回到屋里,我才无所顾忌地表露狂喜。我手上捧着的,是世界上最宝贵的一部《圣经》。这件抄本的年代和重要性,超过我在过去20年里所见过的所有抄本。

当天晚上,提申多夫彻夜未眠,不是因为兴奋过度,而是因为他抄了一整夜的书。这次新发现的《圣经》中,有一卷书叫《巴拿巴书》,这部书在早期基督教历史上往往被归入《新约》。在19世纪时,这卷书的上半部一直找不到希腊文原文。很多学者一直在苦苦搜寻这半卷失落的原文,没想到竟然在这里发现了。提申多夫借着微弱的灯光,通宵达旦,把这部海内孤本给抄了一遍。第二天,提申多夫向修道院提出,他想把新发现的所有部分带回开罗,找人誊写一遍。修道院院长批准了他的请求,几天之后,全部抄本送交到他手中。提申多夫自己说,在后面两个月中,他找了两个懂希腊文的德国人作帮手,在摄氏四十度的酷暑里,愣是手抄了11万行的希腊文《圣经》。

西奈抄本的发现,让提申多夫名垂青史。从这个故事里来看,我们不得不说提申多夫的运气实在是太好了。但是,他对于发现地点和经过总是遮遮掩掩,也让很多人对他产生了怀疑,觉得这里面肯定有什么蹊跷,毕竟所有这些故事都只是他自己说的,没有任何旁证。所以有人就说,提申多夫的自述里面有很多东方主义的渲染,营造出一幅西方中心主义的画面。在他的故事里,欧洲学者像救世主一样,不远万里跑到文化落后的地区,把当地人一点也不知道珍惜的古代书籍,从废纸堆里挽救出来,为后代保留了古代文化传统。这样的刻画,好像太符合一些老套的故事,听上去总觉得有点儿假。

但是,也有为提申多夫辩护的人。比如,他对于发现地一开始支支吾吾,不过是寻找古籍的人常用的策略。提申多夫自己已经捷足先登,当然不愿意让别人也分一杯羹,这是合理的职业考虑。而且,就算是提申多夫花钱买下的,这在当时也是很平常的事。有人愿意卖,也有人愿意买,公平交易而已。所以有些学者觉得,提申多夫并没有采用什么见不得人的手法。

《西奈圣经》的发现过程我们讲完了,不过疑问也跟着来了:后来这本书怎么就跑到了苏联,为什么又会到了英国?英国人为什么会花那么多钱把这本书买回来?好,下面我们就进入第三部分。

前面说过,提申多夫是个很有心计的人,他觉得既然自己接受了沙皇的资助,理应对沙皇表示感谢,而且这个珍贵的《圣经》抄本如果存放在俄国,以后自己再想查阅的话必定会更方便,再加上这所修道院从中世纪开始就一直受俄国的庇护,所以提申多夫提出应该将这部《圣经》古本作为礼物献给沙皇。经过多年的争吵和谈判,修道院一方最终跟沙皇的特使签订了正式的捐赠协定,并收到沙皇赏下的9000卢布和勋章。从此,西奈抄本中篇幅最大的这一部分,就收藏在圣彼得堡的皇家图书馆,归沙皇亚历山大二世所有。

1928年,前苏联进入第一个五年计划。为了保证后面第二个五年计划能顺利完成,需要大量外币来购买商品和机械设备。而为了换取外汇,前苏联就打算把已经国有化的珍贵艺术品卖给西方。1933年是第二个五年计划的开始,以文物换外汇的政策继续执行。这部西奈抄本就赫然列在准备出手的文物清单上。英国经营古籍买卖的商家,立即就盯上了这部《圣经》,开始和前苏联接洽。结果前苏联方面要价20万英镑,经过一番讨价还价,最终以10万英镑的价格成交。

这件事经过了前苏联政治局的批准,斯大林还在当时的政治局决议上签过字,可以看出,这次交易是非常郑重其事的。就这样,沙皇用9000卢布和几枚勋章换来的西奈抄本,很意外地为苏维埃社会主义建设做出了贡献。前面说过,当时的10万英镑,差不多相当于现在的500万英镑,但是,业内人士并不觉得这个成交价贵得离谱。有行家认为,如果不是经济大萧条使美国人的钱袋瘪了许多,那么以20万英镑的原价卖给美国也是不成问题的。

英国人要买这本古老的《圣经》,也是下了血本了。要知道,1933年,全世界都还在经历着经济大萧条,英国也不例外。政府财政紧缩,人民手头拮据,失业人口激增,饭都吃不饱,有必要花天价买一部古代《圣经》吗?毕竟古书也不能当饭吃。买还是不买,在英国内阁里意见就不统一。当时的英国首相是麦克唐纳,他主张购买,因为他认为苏联政府换来的外汇,又会用来购买英国产品。但管钱袋子的财政大臣张伯伦却叫苦不迭。张伯伦是下一届首相,就是主张对希特勒采取绥靖政策的那一位。

由于首相全力支持这项计划,所以张伯伦也只好同意,但开出的条件是:英国政府提供10万英镑的资金保证,但大英博物馆必须负责向社会大众募捐,如果最终筹来的款达不到10万镑,则政府负责剩余的金额。也就是说,政府兜底,大众每捐一镑,就会替政府省下一镑。由于担心如果民众知道有政府兜底,他们的捐款热情会降低,所以对外的说法是,政府拿出5万镑,而博物馆以募捐的方式解决另外的5万镑。由于苏联政府要求货到付款,所以财政部先垫付了10万镑。

西奈抄本在1933年圣诞节期间从苏联运到英国,于是就出现了我们在文章最开始所描述的那一幕。移交仪式举行之后,当天走进大英博物馆参观的人数就达到6千人。第二天,西奈抄本在馆内正式展出,有很多虔诚的参观者前来,当亲眼见到如此古老的《圣经》时,情不自禁脱帽致敬。展出的前两周吸引了大批民众,参观人数高达8万多人次。

这部古老的《圣经》已经来到英国,一块石头落了地,于是筹款活动立即紧锣密鼓地展开。大英博物馆印制了4万本小册子,相当于募捐倡议书。西奈抄本展出不到两个月,捐款已超过2万英镑,又过了两个月,就已经筹到了5万英镑。捐款看似踊跃,但来自普通民众的数额却不是很大。大英博物馆捐款箱每天收到的小额捐款,多的时候能达到40镑,少的时候就只有20镑。所以,博物馆针对社会名流和企业家采用了宣传攻势,当时的英国国王和王后作了大英臣民的表率,捐了125英镑。但是,国王也不如企业家财大气粗,有的大款出手豪阔,一掷千金,一下子就捐了1千英镑。

能把一部《圣经》古本从苏联请回来,回归西方,宗教界人士当然为之欢欣鼓舞,花多少钱都不在乎,但有一部分宗教信仰不那么强烈的民众却不买账。1933年,英国的失业人数高达300万,这时花大价钱买回一部古籍善本,既不能当饭吃,也不能带来工作机会,这种慷慨大度是脚踏实地的英国人是不太能接受的。特别尴尬的是,英国人民勒紧裤腰带筹集的募款,最终要流入苏联政府的钱袋。所以,当时也可以听到不少刺耳的声音。曾有人刻薄地说:“如果首相一定要继续帮助俄国人,他难道不能自掏腰包吗?为何要动用公款?”是呀,资本主义英国虽然得到了珍贵的文物,却也无形中援助了社会主义事业,这看上去好像也太过讽刺了。

1933年正是两次世界大战之间,世界经济大萧条,国际局势很不稳定,有这样的声音也很好理解。不过从结果来看,宗教情怀尚存的英国人还是觉得购买西奈抄本是一件有利于国家、有利于宗教的善举。不仅有当时的首相支持、有大英博物馆积极推动,普通民众也非常配合,募款活动基本成功,最终共收到5万多镑,加上大英博物馆董事会支付的7千镑,最后英国政府实际担负的金额只有3万9千镑。

西奈抄本的故事我们就讲完了,下面为你回顾一下本书要点:

西奈抄本对于基督教国家来讲,是一件意义非凡的文物,而且有很高的学术价值。这个抄本最早是德国学者提申多夫在埃及的西奈半岛发现的。据他说,当时这个手抄本其中的一部分差点被烧掉。但也有人怀疑,这个抄本是通过什么非法的渠道得来的。现在,历史的真相已经成了谜。再后来,抄本辗转到了俄国,前苏联为了换取建设资金,把它卖给了英国。在经济大萧条时期,英国人依然花重金把它请回了西方世界。

不过,大英博物馆的西奈抄本并不全。西奈抄本一共分成了四个部分,苏联当时留下了6份残片做纪念,现在藏在俄罗斯国家图书馆。1975年,在圣·凯瑟琳修道院一间密室里,居然又发现了提申多夫没看到的另外12页和40份残片,所以西奈半岛今天仍藏有一点残篇。另外还有一部分在德国的莱比锡大学。但在2010年,这部珍贵的古籍又重新聚合在一处,这次的合体完全是网络的功劳。这四家机构联手,请了专业摄影师,将现存抄本的每一页都用数码相机拍摄了高清图片,全部放在网上供全世界人民观看。现在,你只需轻按鼠标,登录西奈抄本的官方网站,就能浏览这个抄本的每一页,就能欣赏公元4世纪的精美书法。这肯定是提申多夫当年所始料未及的。

从西奈抄本的故事中,你会发现古籍经典的流传与整理本身就是一段充满戏剧性的故事。这段故事需要靠千百年来许多有名的或无名的学者,用自己的辛勤努力来书写。如果这些古书获得好的归宿,发挥出最高的学术价值,无疑是人类文明遗产不断流传的体现。西奈抄本就是绝佳的范例。

撰稿:《读书》杂志社 脑图:刘艳 转述:金北平

划重点

1.西奈抄本对于基督教国家来讲,是一件意义非凡的文物。这个抄本最早是德国学者提申多夫在埃及的西奈半岛发现的。

2.后来抄本辗转到了俄国,前苏联为了换取建设资金,把它卖给了英国。但是,大英博物馆的西奈抄本并不全,分藏于各地。2010年才又重新聚合在一处。