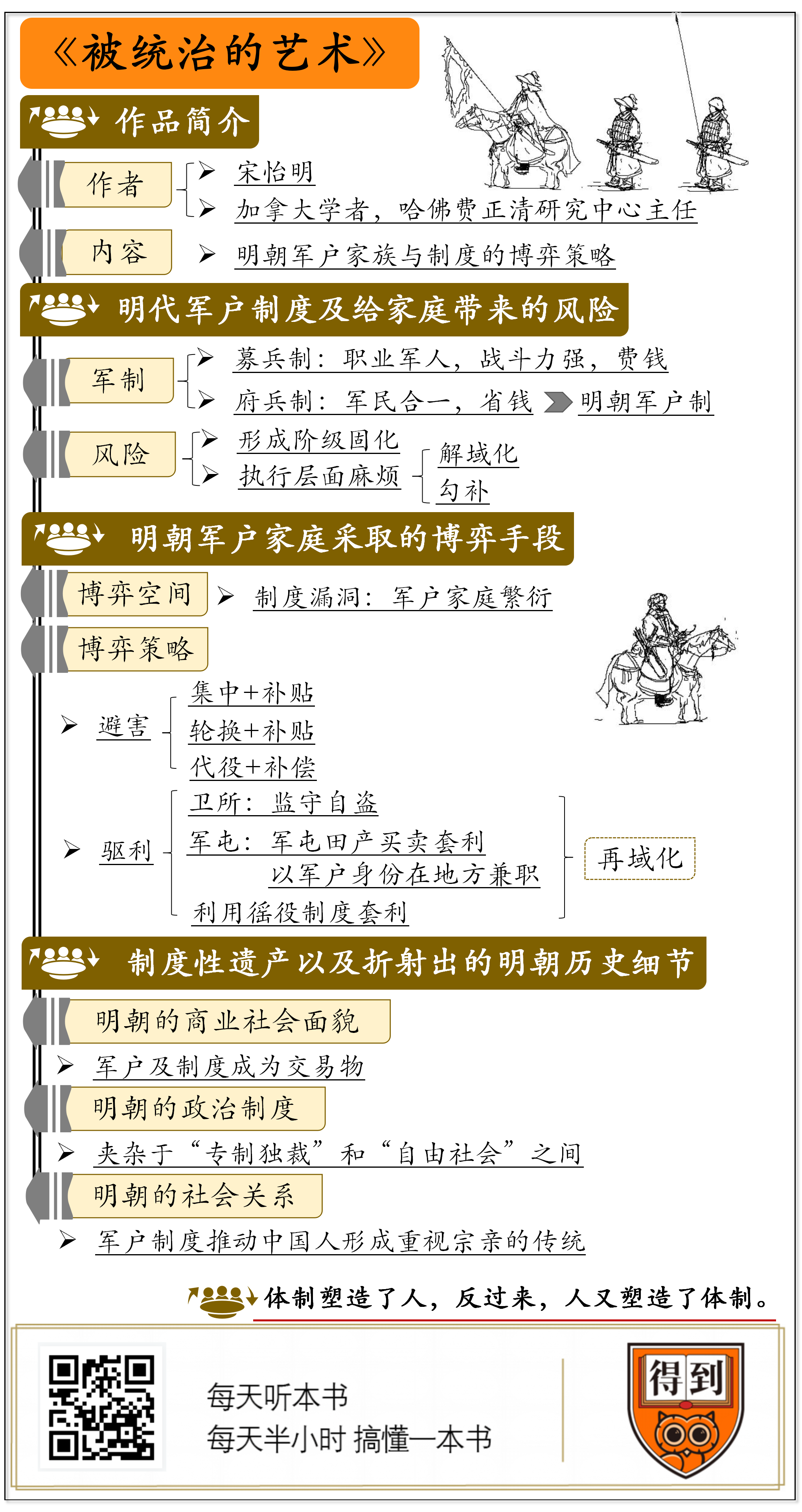

《被统治的艺术》 曲飞工作室解读

《被统治的艺术》| 曲飞工作室解读

关于作者

作者宋怡明,现任哈佛大学费正清研究中心主任,是海外中国史研究权威学者。同时,他也是是改革开放后最早一批来华的加拿大学者之一,曾经走遍中国。这本《被统治的艺术》获得美国《选择》杂志2018年度杰出学术著作奖。

关于本书

本书参考了大量族谱、地方志以及民间口述史,从流水账的记述中抽出有典型性的故事,并且分门别类,用中国传统章回体小说的格式写出来,除了学术性还很有故事性,所以高晓松称之为“中国福建版的《百年孤独》”。

核心内容

本书以明代沿海卫所为背景,剖析了在明代世袭军户制度下,军户家庭与朝廷之间的互动。重点阐述了在与国家代理人的互动中,军户为优化自身处境,使自身利益最大化而采取的一系列策略。这些策略依据福柯“统治的艺术”之名,被总结为“被统治的艺术”。

你好,欢迎每天听本书。今天我们要介绍的这本书,叫《被统治的艺术》。

这个书名就挺值得琢磨的,教人怎么“统治”别人的书有很多,经典的像《韩非子》《君主论》,这些书是站在君王、国家的角度谈“如何统治”。如果要谈到跟我们普通人贴近一点的,那就更多了,像各种管理学著作,其实都是教人怎么去管人。

然而现实中呢,显然是被管理者、被统治者,要远远多于管理者、统治者。不管你愿不愿意接受,这都是个事实。那么,这些被统治者,该怎么去适应、服从、进而利用这一套加在他们身上的统治呢?似乎探讨这个话题的书并不多,而今天这本书,就是在通过研究历史,对这个话题提出一些看法。

本书的作者,是加拿大学者宋怡明,他大学时代曾经师从于加拿大著名汉学家卜正民,也就是我们讲过的《哈佛中国史》那套书的主编。早在20世纪80年代,宋怡明就曾经到中国,一边教英语一边旅行,几乎走遍中国。他现任哈佛大学费正清研究中心主任,专攻的领域是中国明清及近代社会史。后来宋怡明又先后在台湾大学和厦门大学做过访问学者,正是在这段时间,他发现了一个很有意思的现象。

什么呢?那就是福建很多延绵传续了几百年的家族,都曾经是明朝的军户,明朝制度规定他们要世代当兵。但是从这些军户家族的族谱中却能看到,他们采取了博弈策略,来规避当兵的风险、优化家族的处境,有时还能从制度中寻找可利用的地方,来实现“制度套利”,军户家族和制度之间的博弈,甚至迫使明朝对军户制度做了调整和修改。其中产生的某些影响,在今天还可以看到痕迹。

面对严酷的制度,明朝军户家族采取的这种趋利避害的博弈策略,确实算得上是“被统治的艺术”了。而这,也就是本书将要呈现的。

下面我们把《被统治的艺术》分成三部分来讲讲:

第一部分,先要交代一下明代军户制度是怎么回事,这种制度给军户家庭带来的风险是什么。正因为这些风险的存在,才迫使福建沿海各家族采取了博弈策略。

第二部分,我们讲一下军户家庭针对制度带来的不利处境,采取了什么样的博弈策略,不但把损失降到可控范围内,甚至还能进而实现“制度套利”。

第三部分,我们讲一下朝廷对军户家庭的博弈策略,形成了哪些制度性遗产。

好,下面我们先从第一部分开始说起。

明朝的开国皇帝是朱元璋。对于这个人,我们多少都了解一点。他最大的性格特点,有人说是刻薄,有人说是坚毅,也有人说是控制欲太强,表现出来,就是想把所有权力都抓在手里不放,像他废丞相、颁布法上之法《大诰》,都是“控制欲太强”的具体表现。而且,朱元璋不光是想控制他在世的时代,更想把这种控制延续到他死后。

所以你看他生前设计了很多所谓“祖宗之法”,要求后世的皇帝都必须照着执行,就是在努力把对帝国的控制,延续到生命的长度之外。这其中,作为最重要的制度之一——兵制,当然也是朱元璋关注的重点,他的设计方案是:把全体国民的户籍划编为几类,其中一部分人,必须世代当兵,源源不断地为国家提供兵源,这部分人就叫军户。

说到这插入一点背景介绍,军户,不是朱元璋的原创,事实上中国古代的兵制,最常见的有两种:府兵制和募兵制。募兵制就是国家出钱出粮,挑选精壮劳力,招募为职业军人,他们原则上不用从事生产,就专管训练和打仗。这种制度的好处是,军人的军事素养高,战斗力强,当然这只是理论上的。缺点,是太费钱。这就是募兵制。

而府兵制,就是军民合一,设置专门的军户,平时为农,战时为兵,平时的劳动收成就是自己的军粮。而他们能得到的,则是减免税负徭役等等一些政策优惠。在南北朝到唐朝前期,中国主要采用的都是府兵制,唐朝后期和宋朝,转为募兵制。

好,插叙结束。那再看朱元璋设置的军户制度,从性质上说,显然它更接近府兵制。这样最直接的好处是,省钱,国家拿出一部分土地划拨给军户,让他们自种自吃,这样就节省了朝廷的养兵成本了,不用再从国家税收里边拨钱给军队。所以啊,据说朱元璋曾经很得意地自夸说,我养兵百万,不费民间一粟。另外,这个制度的好处也是咱们前面说的,它可以一劳永逸。

于是,这个制度就推行开了。军户在明朝占的总人口比例极其庞大,根据《明太祖实录》和《明朝的军屯》等后世学者的研究,明朝军户通常占全国户数的20%。朱元璋时期登记在册的士兵有400万人之多。

对于朱元璋来说,这个制度成本低,效率高,显然很不错。然而对于那些被编为军户的人来说呢,可就倒霉了。

首先,这等于阶级固化,以法律的形式确定下来了。虽然理论上你可以通过科举,来改换门庭,但实际上,首先科举考试周期长、录取率低。更要命的是,你参加考试的期间,该负担的各种义务还是不能停,像军户,你正复习备考呢,那边征召令下来了,你就得放下书本去当兵。在这种状况下,一个家族很可能几代、甚至永远,都翻不了身。

另外,从执行层面上说,军户制度带来的麻烦也很大。明朝国防系统的基层单位叫“卫所”,“卫”就是负责镇守一方的一个军区单位,像天津就曾被称作天津卫,这源于明朝时候这里曾经设有一个“卫”。而一个“卫”下辖五个“所”,一个所的定额是1120人,所以“所”又叫“千户所”,一个卫5600人。卫的最高指挥官叫指挥使,所的最高指挥官叫千户,下面还可以再设百户所。

明朝的卫所分布,分为五个主要系统。分布最密集的,是北部边疆和京畿地区;其次是西南边疆;第三个系统,是驻守大运河沿岸;第四个系统,是沿海地区的卫所,这本书研究的福建地区卫所,就属于这个系统;第五个系统,是内陆广大腹地的卫所。

这五个系统当中,至少前四个卫所的选址,都是在险要地带的,所以在卫所服役的军人,就不得不离开家。而明朝为了避免当地人在当地服役可能引发地方割据,通常愿意把军人派往尽可能远离故乡的卫所去,像福建地区的军户经常要到千里之外的云南贵州去服役。作者把这个过程,称之为“解域化”,意思就是,解除军人和他所属的地域之间的联系。

这样一来,也就大大增加了军户生活的艰苦程度。而一旦他们在服役过程中阵亡了、伤残了,还是当逃兵了,卫所都会发函给军户的户籍所在地,让这户人再出一个男丁,填补空缺,这叫“勾补”,也叫“勾伍”。只要是被“勾补”的军户家族,无论有什么困难,都必须派人去履行这个义务。

在本书一开篇,作者就引用了福建颜家族谱里的一段记载,这家人从朱元璋的洪武年间到明后期的万历年间,都是军户身份,在他们家族第二代中,兄弟六个有四人先后服役,其中二死一逃,唯一幸存者也在西南边陲的卫所里,终身没能回归故土,所以颜家人在族谱里悲叹“勾伍之毒人也,猛于虎!”

通过上面讲的这些,相信你不难感受到明朝军户家庭的处境。这也是为什么他们必须想尽办法,与这项制度做出博弈,“被统治的艺术”,就是这么萌生出来的。

这就引出我们要讲的第二部分:为了减轻军户制度带来的伤害,明朝军户家庭采取了什么样的博弈手段,用来避害趋利。

首先要说,这个博弈空间,来自制度设置本身的必然漏洞。朱元璋想一劳永逸地解决大明朝日后的兵员问题,但有一个变量是没法控制的,那就是军户家庭不是一代传一代,而是每一代都会开枝散叶,繁衍出很多后代。比如作者考察的一个军户家谱显示,到第八代的时候,这个军户的直系后代就繁衍到了100多人。

那这些人,军户制度是没法全部容纳的,原因很简单,国家不需要,也养不起这么多兵,即便是府兵制这种军户自给自足的模式也不行,因为没有那么多土地可以划拨给他们当军屯。所以,朝廷就不能让军户家族出生的人丁全去当兵,而是,只要保证一个家庭单位有一个人在军队里服役就可以了。这样一来,军户家族也有条件,可以把军户,特别是残酷的“勾补制度”带来的伤害,降到最低。他们采取的策略,作者概括为“集中+补贴”和“轮换+补贴”。

所谓集中策略,是说一个军户家族的服役义务,都集中到该家族的一个支系身上。这样,家族的其他成员就可以规避当兵的风险。比如说一个军户,有三个儿子,以后由长子这一支负担从军义务就行了,二子、三子这两支的后人就可以免于从军。

集中策略的好处是,可以把军户制度带来的不利影响,集中在家族的一小部分之内,从而让家族的其他成员免于这种风险。但问题是,这就等于“薅羊毛,可着一只羊薅”,弊端也是显而易见的,可能到一两代人之后就执行不下去了。所以还有一种策略是轮换,也就是一个家族的各个支系轮流出人,来承担从军义务。

明朝军户制度松弛后,又发展出了“代役”策略,即军户家庭可以通过支付酬劳的方式,让别人代为服役。风险意识更强、更稳妥一些的军户家庭,会让“正军”带着一个备用军户一起去驻扎地。正经军户叫“正贴军户”,备胎的那位叫“军余”,一旦正军出了事,“军余”就顶上。这样,军户家族的其他家庭就更安全了。

不论集中还是轮换,都要有一个必不可少的配套措施,那就是补偿,没去从军的人,要给去从军的人以及他的后代,一定的经济补偿。常见的方式,一是按家族人头数收钱,补偿给要当军户的这家人。二是家族建立一份基金,基金的收益用来给军户家庭做长期的补偿。至于代役,那更不用说,要出钱来雇佣代役者。

从本书作者的追踪考察看,采取这些策略家族的履约意识一般都很强,补偿可以延续许多代。“集中+补偿”“轮替+补偿”,以及后来衍生出来的“代役+补偿”,通过这几种策略,军户家族就获得了暂时的安稳。把军户制度带给他们的痛苦,降到了比较低的程度。

但这还仅仅是“避害”,还属于面对制度性的伤害,不得已想出的一种自保、止损的策略,仅有这些,还是不足以称之为“被统治的艺术”,真正玩出更高段位的,那就不光是避害,更能在此基础上做到“趋利”,用作者的话概括,就是利用军户制度本身的问题,进行“制度套利”。

他们是怎么做到的呢?下面我们就来讲讲。

首先解释一下什么叫制度套利?就是利用不同监管制度的差异,给自己谋福利。作者举了这样一个例子:假如有一款产品,厂家想把它当药品来销售,但这就要通过药监部门的严格监管审核,意味着它有可能上不了市。但如果厂家把它定位为营养品,那就可以按照营养品的制度和流程来审核,这就要宽松很多。等到拿到上市资质之后,厂家再采用某些模棱两可的宣传手段,让消费者把这产品视为药品,当药品来买。这样,厂家通过在两套审核制度之间切换,利用它们各自对自己有利的部分,实现了收益最大化,这就是制度套利。

那军户们的制度套利是怎么实现的呢?主要在三个地方进行。一是在卫所,二是在军屯,三是发生在履行徭役义务时。

卫所的制度套利,主要是针对明朝的对外贸易政策展开的。朱元璋对于海上贸易一直抱有警惕,担心有不法之徒里通外国。因此朱元璋制定的对外贸易政策以限制为主,把贸易严格限制在朝贡贸易范围内;严禁民间出海做生意;严打走私。

这其中的后两项原则,主要就由沿海的卫所来贯彻落实,然而卫所却往往会借着这个便利,实现制度套利。

《明宪宗实录》记载了这么一件事,1465年成化元年,爪哇国的使团前来朝贡路经广东,一名中国走私商人就与他在潮州当指挥使的朋友合谋,把使团的船导到潮州,走私商人出面向爪哇使臣私下交易购买贡品,指挥使则以缉私为名,封存了使团的贡品,并趁机偷走了其中一些很值钱的玳瑁。

这还是有点技术含量,而且相对克制的。有的卫所官兵,干脆利用海上巡逻的情报优势,自己干起了走私的副业。嘉靖八年夏天,发生了一件直接惊动嘉靖皇帝本人的事:浙江盘石卫的士兵因为军饷被拖欠太久,集体哗变。朝廷一查,牵出了更大的案子:卫所的几个主要军官不仅克扣军饷,还与倭寇私下交易,默许倭寇非法买卖番货,袭扰地方。

轻则参与走私,重则直接跟敌寇勾结,这当然是一种监守自盗的行为。不过也要看到,卫所军户的饷经常被克扣拖欠、个人经常被军官隐占为家奴,这也是导致他们监守自盗的一大诱因。另外,明朝的朝贡贸易制度,主要讲面子,而并不太考虑顺差逆差,所以外国使团进贡玳瑁还是什么别的,朝廷的回赐不会差太多。这种局面,才让沿海卫所有了利用制度进行套利的空间。

除了发生在卫所中制度套利现象,另一种制度套利的主要方式,是在军屯进行的。

在明朝,民间的土地田产和军屯的田产,监管制度是完全不同的。民田可以随便买卖,而军屯不行,军屯的所有权很清晰,理论上永远属于卫所,属于国家,军田的所有权是不可以买卖的。但是,军屯的使用权,可不可以转让呢?制度关于这点的界定就很模糊。聪明的军户就可以利用军田和民田监管制度的差异、利用军田所有权和使用权的模糊边界,实现套利。

明末天启年发生过这样一个案子:一名姓李的士兵,把屯田的使用权卖给了一名姓林的民户,后来几经转手,屯田的使用权又被抵押给了一个郭姓民户,以获得贷款。抵押合同约定,要是还不了贷款,郭姓民户将获得屯田所有权。后来,李姓士兵的后人要求重新获得屯田使用权,最终地方官判决支持李家后人收回了屯田使用权。

在这个案子中,李姓士兵买卖军田使用权,为自己牟取了利益。而在军田使用权转了一大圈后,他的后人仍然可以依据“军田所有权不得买卖”这条制度原则,重新弄回了这块地。这实际上是官营土地经济与市场经济的博弈,军户及其后人可以充分利用官营土地经济不会输的优势保住自己的利益。

到明末,军户不但敢把屯田的使用权私卖给民户,有时还把屯田伪装成自己的私田与民户交易。一旦出现争执,或者土地价格上涨的情况,他们就以“交易的土地属于国家”为由,再把屯田夺回来。明末清初的著名学者顾炎武曾经总结过福建军屯制的种种弊端,他感叹说“或有田无军,或有军无田”。其实这个时候,军屯制已经因为制度套利的滥用,完全失效了。

还有的军户在卫所驻地,担任搬运工、鞋匠、裁缝之类的兼职,跟这些行业的专职人员相比,他们的军户身份,可以使他们免于地方官吏的骚扰,这也是利用两种身份的差别,实现了套利。

也因此,之前被从原籍“解域化”的士兵们,在卫所驻地形成了新的群落,实现了“再域化”,也就是再次于所在地域结合,成为当地的一个有影响的社会群体。

还有一种制度套利方式,主要是针对徭役制度展开的。

聪明的军户可以利用制度套利积累大量田产和财富。但并不是没有烦恼。根据明朝制度,拥有的土地越多,要承担的徭役也越重。正规军户不需要承担徭役,徭役需要家族中的其他成年男丁承担。

有钱的军户采取的策略是,把土地田产都登记到自己的妻子和家族其他女眷名下。这样就避免了徭役。另一种方式是,想办法让附籍或寄籍的男性家属,取得民户身份。需要履行徭役义务时,可以称他们是附籍或寄籍的军户,无须服徭役;需要补伍当兵打仗时,可以称他们是民户,无须当兵。当然,要取得双重身份,有钱的军户需要贿赂地方官吏。军户本就不属于地方管辖,因此,地方官吏通常对军户家庭转换户籍的行为,睁一只眼闭一只眼。拿人的手短,很正常。

军户们这些形形色色的套利手段,形成了明朝新的“日常政治”游戏规则。这种游戏规则既不反朝廷,也不是完全屈服于军户制度,既相对安全,又有巨大的制度套利空间。可以说是明朝“上有政策下有对策”的典型样板。

不用说,这些形式多样的制度套利,是明朝中后期军队战力下降的重要原因。并且由于军户制度的不足,明朝后期为了应付频繁的战事,又采取了募兵制作为补充,由此增加的庞大军费成本,也成了压垮明朝财政的致命负担,不过这些不是我们这本书讨论的内容,就不多展开说了。

围绕军户制度的博弈策略,不仅导致了明朝更迭这一个历史结果,还产生了其他制度性遗产。

下面,我们讲这本书的最后一部分,围绕军户制度的博弈催生出了哪些制度性遗产。这些制度性遗产又映射出了哪些通常我们不太注意的明朝历史的细节。

首先,种种“被统治的艺术”背后,映射着明朝的商业社会面貌。我们可以注意到,军户家庭实现家族内部的集中、轮换等避险策略,主要是靠契约、合同完成的。在这里,军户、甚至军户制度实际上成了一种交易物,这是比商品交易更高级的交易。

围绕军户交易,军户的土地利益、政治法律义务乃至社会关系都可以交易。只有在社会广泛商业化的土壤中,百姓才会开发出一套这么高等级的同国家间的互动模式和应对系统,来对冲国家的索取和期望。这体现出了明朝的前现代社会的特征,也扎实地印证了日本著名学者内藤湖南等人的“中国文明早熟论”。

其次,从明朝军户制度的演变过程看,朱元璋的“祖宗之法”其实有足够的弹性空间,并不是万世不易、刚性十足的。比如书里提到,洪武期间,朱元璋曾多次下旨,禁止军户的家属随军。但到15世纪初期,朝廷因为意识到了这项政策的弊端,修改了“祖宗之法”,鼓励军属随军。再比如,对于民间的“代役策略”,朝廷当然是禁止的,但在宣德年间,规定义子或女婿可以代役。这实际上是变相认可了民间的“代役”。因为对于军户家庭来说,找人代役,认个义子就行,这不是什么难事。

军户制度理论上必然带来的另一个弊端是,军户因为世袭,永无翻身之日。但事实上,由于军户家庭采取的各种博弈策略,以及这个制度本身必然的发展轨迹,很多军户家庭子弟,也有机会跳出先天的身份限制。比如嘉靖朝的著名首辅夏言、曾在万历天启两朝担任内阁大学士的叶向高,还有“江南四大才子”之一的文徵明,都出身军户。还有一项对明代一万多个进士家庭的研究表明,能够出七名以上进士的家族只有十五个,其中就包括福建莆田军户林氏,林家六代出了七个进士。可见,军户背景并没有彻底隔断所有军户家族子弟的出路。

本书作者宋怡明就提出,朱元璋是有意创造了一套兼具国家干预和地方自治和非正式统治的制度体系。之所以这么做,是因为朱元璋知道,国家要完全控制社会,必然要承担过高的成本。

由此推论,说朱元璋的“祖宗之法”制造了“专制独裁”,或许言过其实了。真实的情况或许是,明朝夹杂于“专制独裁”和“自由社会”这两者之间,才能够产生“被统治的艺术”的空间。

第三,军户在驻地重新构建的社会关系,或者说“再域化”,还形成了新的文化遗产。军户在异乡安家后,需要不断从原先籍贯地获得补偿,因此愿意与千山万水外的宗亲保持长期联系。久而久之,就成了传统。著名汉学家孔飞力认为:中国人重视宗亲的传统,是由在国内浪迹、客居异乡的士人、商人、劳力的长期经验磨炼出来的。《被统治的艺术》证明,军户制度也是中国人形成重视宗亲传统的推动力量。

宋怡明教授还敏锐地发现,明朝实行军户制度时,正值“铸造现代世界中枢熔炉”的时期。和明朝默认民间对军户制度的再创造一样,当时的不少大国都不约而同地选择了一定程度的妥协。法国17世纪的直接税,由每个教区的居民自行分配均摊,等于承认一种“非正式体制”;奥斯曼帝国自愿向地方让渡了部分治权,被历史学家形容为“妥协产物的事业”,就属于这种情况。

宋怡明教授提出设问:或许铸造现代世界,都有一个向“被统治的艺术”低头、向制度套利让步的过程,在这个基础上进而再形成国家、代理人与民间互动的新模式。只凭这个有趣的设问,就足以打开我们对于明朝历史的新想象、新视野。

体制塑造了人,反过来,人又塑造了体制。民间对体制的博弈和扭曲,构成了百姓的日常政治史,而百姓的日常政治史,又是一个国家的政治史、制度史的重要组成部分。只有了解这种制度的博弈,了解民间被统治的艺术,才能更好地还原那个时代,发现国家运行和更替的真相。

文稿:曲飞 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

从明朝军户家族的族谱中可以看到,他们采取了博弈策略,来规避当兵的风险、优化家族的处境,有时还能从制度中寻找可利用的地方,来实现“制度套利”,军户家族和制度之间的博弈,甚至迫使明朝对军户制度做了调整和修改。其中产生的某些影响,在今天还可以看到痕迹。