《菊花王朝》 裴鹏程解读

《菊花王朝》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者胡炜权,曾在日本国立一桥大学获得博士学位,现任教于山东大学。他是日本战国史研究会、东北史学会、地方史研究协会、日本历史学会等学会的会员,已出版的专著有《明智光秀与本能寺之变》和《日本战国•织丰时代史》。

关于本书

本书梳理了与天皇和天皇制相关的70个问题,共分10章,向读者详解有关天皇和天皇制的各种谜题。前4章主要阐述与天皇历史相关的一些问题,概说天皇的历史与天皇制的发展脉络;后6章则从天皇的宗教与仪式、思想、艺能与学问、日常生活、形象、家族等各个方面,解答人们对日本天皇日常生活的疑问。

核心内容

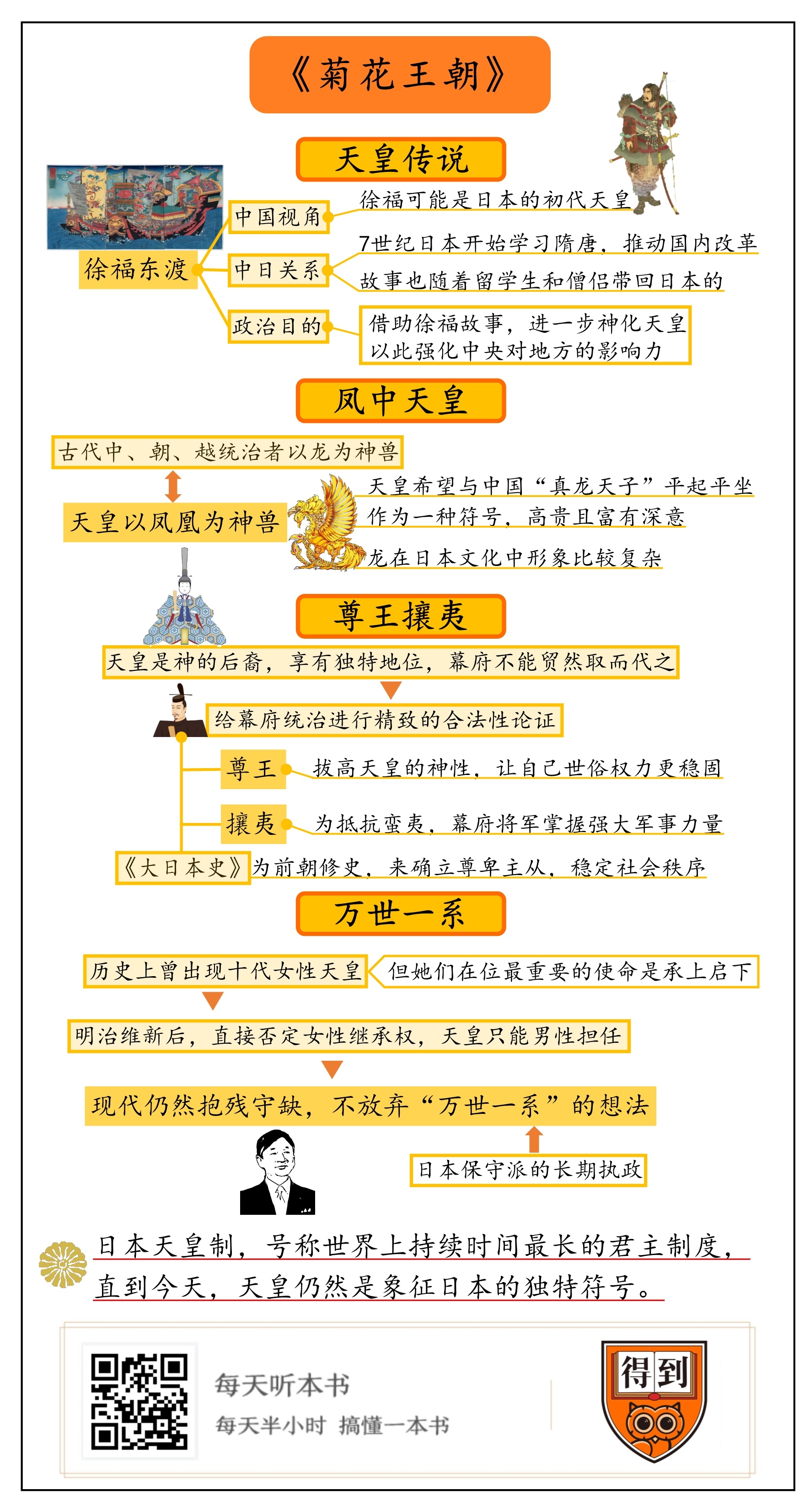

日本天皇是怎么利用中国的徐福东渡故事进行政治宣传的? 为什么说,中国皇帝是“真龙天子”,日本天皇是“凤中天皇“? 为什么幕府将军巩固权力的“尊王攘夷”手段,最终葬送了幕府统治? 为什么日本在近代突然禁止女性担任天皇?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的是《菊花王朝:两千年日本天皇史》。

日本天皇制,号称是世界上持续时间最长的君主制度,从日本神话时代绵延至今,已经有两千多年。对于日本,天皇制可不单单是一种政治制度,它与日本的文化、社会、历史息息相关。直到今天,天皇仍然是象征日本的独特符号。比如,代表日本皇室的菊花图案,就被印刻在日本的护照封面上,这不仅是在提醒国民,天皇在日本文化中的重要性,也是在借助天皇来构建外国人大脑中对于日本这个国家的基本印象。从这个意义上说,了解天皇制正是了解日本的关键一步。

你是否注意到,日本天皇其实是个非常矛盾的存在。就拿“天皇”这个名号来说,“天皇”听起来威严大气,甚至比中国古代的“皇帝”还要略胜一筹。中国的皇帝掌握国家大权,号令天下四方,完全担得起“皇帝”这个响亮的称号。但日本的天皇可就差点意思。古代日本的最高权力长期被握有军权的幕府掌控,天皇只是统而不治的象征君主。奇怪的是,日本天皇从古至今却都享有极高的地位,这是怎么回事呢?

今天这本《菊花王朝》,就试着带你了解一下这个问题。系统研究日本天皇制的著作有很多,其中大多是日本学者完成的。由于他们研究的是本国历史,所以能提供非常丰富的细节。但今天为你介绍的这本书,是一位中国学者的写的,他叫胡炜权,曾在日本国立一桥大学获得博士学位,现任教于山东大学。

因为是中国学者写的日本史专著,所以这本书最突出的特点是,将天皇制问题与中国古代的相关历史综合探讨。这样的书,中国读者读起来会有特别的收获。就拿前面的问题来说——为什么天皇从古至今都拥有无限尊贵的地位,书里提供了很多有趣的解释。这些解释可能不是回答这个问题最核心的答案,但能让我们获得更多视角重新认识天皇制。

比如,由于日本发展起步晚,中央力量有限,天皇制问世之初,统治者会巧妙借用中国的民间传说来神化天皇,强化中央号召力。但是,文化吸引力极强的中国,也会让日本统治者感到紧张。所以,天皇会隔空与古代中国的皇帝“唱对台戏”,凸显自己的独特地位。另外你可能听说过,明治维新的时候,维新派打着“尊王攘夷”的旗号,结束了幕府的统治。事实上,这个推翻幕府统治的“尊王攘夷”策略,一度是幕府保障自身权力的重要手段。有这样一个奇怪的现象,一直到近现代,日本历史上都没有明令禁止女性担任天皇。古代日本曾出现十代女性天皇,这在整个东亚文化圈都很罕见。但二战后,日本《皇室典范》却明文规定天皇只能由男性担任,这与现代化的日本显得非常格格不入。这种现象,仍然要从“维护日本天皇的尊贵地位”来找答案。

这本《菊花王朝》全书结构别出心裁。看目录就会发现,整本书的结构是问答式的,每一小节都在讨论一个有关天皇的小问题。接下来,我们就以“天皇的尊贵地位是如何长期维持的”作为线索,试着从古代中日关系的角度寻找几个有意思的答案,分享给你。

当然,这本书内容很丰富,涉及天皇的传说、历史、文化、生活等各个方面,推荐你从原书目录中挑选几条感兴趣的,翻翻相关章节的具体内容。

既然讨论“天皇的尊贵地位是如何长期维持的”,我们首先从天皇的传说讲起。你可能听说过“徐福东渡”的故事,其实这个故事与日本天皇制早期的国内宣传有很大关系。

早在西汉时期,“徐福东渡”在《史记》《淮南子》中就有记载:秦朝建立后,方士徐福替秦始皇出海寻找仙药。到后来情节逐渐丰富起来,变成了:徐福出海寻找仙药没有成功,于是带着三千童男童女和各类工匠去了荒无人烟的日本岛。徐福自立为王,成为日本初代天皇,三千童男童女繁衍为日本民众。

甚至有学者写了专门的著作、文章来论证这件事情。他们首先拿出来的证据是,日本民间有许多祭祀徐福的活动,日本列岛今还有四十多处与徐福有关的历史遗迹,比如“徐福庙”“徐福祠”等等。这些遗迹甚至出现在本州岛北端,那里距离大陆可是很远的。这说明有关徐福的崇拜传播广泛、流传久远。还有一个证据,徐福是公元前3世纪的人,而日本也在公元前3世纪左右进入“弥生时代”。弥生时代,青铜器、铁器、水稻种植在日本逐渐普及,父权制取代了母权制,日本列岛出现了一系列的小王国,它们与中国、朝鲜半岛交往变得频繁起来。哪有这么巧合的事情,因此,徐福很可能跟天皇制的产生有关。

这种观点,是从中国的视角得出来的。我们试着换个角度,从日本和中国的关系再看“徐福东渡”,就会发现不一样的答案。

在日本,的确有很多和徐福有关的遗迹以及祭祀活动,那徐福的故事是什么时候传入日本的?

日本最早关于徐福的记录出现在8世纪左右,也就是中国的唐代中期,这个时间很关键。从7世纪开始,日本开始与隋唐建立频繁的互动关系,目的是为了学习隋唐的典章制度、文化科技,推动日本国内的改革。而徐福东渡的故事,很可能是隋唐时期的日本留学生和僧侣带回国的。

把一个故事带回国内并不稀奇,但如果仔细研究日本国内流传的徐福故事,就会发现,这些故事都特别强调“东渡寻找仙药”这个情节。

强调“东渡”情节,就会让人产生疑问,徐福为秦始皇寻找仙药,他为什么不去西边的昆仑,不去北海、南蛮之地,偏偏东入大海呢?而且,这件事情并不像是假的,毕竟很多的中国史料都有记载,甚至连大名鼎鼎的《史记》都有收录。这说明在古代中国人看来,只有东方海外才会有仙岛、仙山、仙人和仙药。

那东方海外在哪儿?日本人想想自己与中国的地理位置,会自然而然得出一个答案,中国的东方海外,指的分明就是日本。

天皇制产生之初,天皇的影响力很有限,怎么才能扩大影响力呢?神话天皇就是一种手段。

看看日本人怎么记载第一任天皇。日本的第一位天皇是神武天皇,传说他是日本最高神——天照大神的五世孙。当初神武天皇的祖父,也就是天照大神的孙子,曾经受命下凡来到日本九州地区管理日本。到公元前7世纪,大致在我国春秋时期,神武天皇继承了王位,他带着族人东征,最后辗转到达今天本州岛的奈良县,成为日本的开国天皇。按照神话,神武天皇在位79年,活了127岁。

但只是自说自话也不够,最好有别人的佐证。徐福东渡的故事就帮了这个忙。因为,这个故事说明,隔壁中国也这么认为东方的日本是神国,有仙山、有仙人。甚至在秦朝的时候,中国皇帝还大费周章派人来我们日本神国求取仙药。这不正说明了天皇确确实实是神吗?所以,日本各地的民众更要臣服于天皇,臣服于中央。

回头再看,那些被派遣到古代中国研修学习的,大多是日本上层的贵族知识分子。他们前往古代中国,受到天皇的资助,主要目的是把隋唐的先进制度、文化、技术带回日本,推动国家系统的建构。恰好徐福的故事,也是一个很好的宣传材料,所以便带了回去好好利用。

其实,“徐福就是日本的初代天皇”这种说法,主要是20世纪50年代以来中国学者的观点,日本国内虽然逐渐承认日本列岛在古代曾多次接纳来自中国、朝鲜半岛的文明,但“徐福就是日本初代天皇”这种说法,日本人只会看作是无稽之谈。

古代日本把古代中国的先进文化科技引入,的确在一定时期内促进了日本的发展。但是,有中国这样一个文化吸引力巨大的实体在身边,日本统治者心里也犯嘀咕。虽然日本政府宣传“天皇是神的后代”,但上到国家机构、下到生产技术,学习的都是隔壁。日本怎么才能证明自己是高贵的“神国”,确保对民众的吸引力呢?

在这个过程中,日本统治者采用了很多措施,其中一个重要手段让天皇向中国皇帝隔空唱对台戏,以此拔高天皇的神圣地位。来看个有意思的例子。

中国古代皇帝号称“真龙天子”。“龙”这种神兽,象征着至高无上,被皇帝独享。这种气派威武的神兽也影响了周边的朝鲜半岛、越南,以及日本。日本人也曾以龙来比喻天皇,从平安时代到幕府统治结束,也就是中国的唐朝中期到清朝中期的一千多年间,历代天皇在即位仪式当日都会穿着一种叫“衮衣”的礼服。这种衣服的双袖上就各绣有一条龙。

但除此以外,天皇与龙之间便几乎没什么交集,天皇也不像中国皇帝以及朝鲜、越南国王那样,把龙作为自己的独享logo,在日常生活中尽情展示。日本天皇与龙之间的“友谊”,真的是点头之交。

同在一个文化圈,为什么日本天皇有点特立独行呢。如果说“龙”是代表中国、朝鲜、越南统治者的神兽,那日本天皇就不需要一个代表性的神兽吗?

中国古代的皇帝是“真龙天子”,那日本就是“凤中天皇”,也就是说,象征日本天皇的神兽是凤凰。

大致在我国北宋初年,日本天皇和朝廷开始把象征永生不息的凤凰,和象征吉祥、长久的植物竹、桐合称为“桐竹凤凰”,用作天皇家的代表图腾,绣在礼服上。另外,天皇即位时会坐在一种叫“高御座”的台子上,这个台子的顶棚上就装饰有一只大的金凤凰和八只小凤凰。天皇所坐的轿子也称为“凤辇”。日本明治维新后,天皇专用的火车、即位周年发行的纪念金银币上,也会有凤凰标志。为什么日本会舍弃龙,而特别强调凤呢?

有学者认为,很重要的一个目的是日本天皇希望自己能与中国的“真龙天子”平起平坐。

根据史料《三国志》记载,三国时期,日本的一位统治者曾派使者出使魏国,曹操的孙子魏明帝曹叡册封这位统治者为“亲魏倭王”。“倭王”指的就是日本的统治者。这时中国的地位显然更高。

但是与隋唐建立联系后,日本统治者一改三国时代称臣受封的习惯,把国名由“倭”改为“日本”。对隋朝政府,天皇自称“日出处天子”,称隋朝皇帝为“日没处天子”,反映日本当时已经产生与隋唐平起平坐的意识。

同样,在象征天皇的神兽问题上,天皇也在努力选择一个合适的对象,既可以与中国的龙区别开,同时高贵且富有深意。

在日本传说中,有一种神鸟叫“八咫乌”,也就是“三足鸟”。说到三足鸟你会想到什么呢?如果你关注足球的话,就会熟悉三足鸟是日本国家足球队的标识。或许你还能联想到一个古老的中国神话,后羿射日。后羿射下来的太阳就是三足鸟。有人猜测,日本的三足鸟这个符号,很可能也来自中国。

三足鸟在古代日本文化中意义重大,日本天皇是天照大神的后裔,而天照大神其实就是日本的太阳神。传说,神武天皇东征的时候,就是三足鸟带的路。所以,三足鸟就被看作是神的使者。只不过,三足鸟和凤凰还不是一种形象。在中国民间,凤凰被称为百鸟之王,它又名丹鸟、火鸟。凤凰在中国古人心中的高贵位置、以及与火的紧密关系,这两点与日本的三足鸟有很多类似之处。后来,更为精致的凤凰形象传入日本,日本人就把它跟三足鸟联系糅合起来,发展为一种可以与中国龙对标的符号,以此抬高日本天皇。

当然,日本放弃龙这个符号,还有一个原因——龙在日本文化中形象比较复杂。除了中国这边传过去的中国龙、佛教中的龙,日本民间文化中的蛇神,也和龙很像。所以,日本干脆选了一个没有太大辨识难度的凤凰作为天皇的象征符号,沿用至今。

说完了凤凰与日本天皇的关系,我们把时间刻度向后调,再来看一个有意思的问题。

古代日本的国家权力,曾经长期掌握在幕府手中。如果是在古代中国,掌握实权的人在时机成熟时,就会取代失势的君主,自立为帝。但日本的情况不一样,天皇号称是天照大神的后裔,在日本社会中享有独特的地位,所以幕府并不能贸然取而代之。那幕府怎么才能合法地掌握权力呢?

幕府做的事情仍然是抬高天皇位置,具体办法是“尊王攘夷”。但如果你对日本近代史比较熟悉就会知道,维新派推翻幕府统治,高举的旗号也是“尊王攘夷”。

很多人会把“尊王攘夷”理所应当地看作维新派对付幕府将军的大杀器。因为,“尊王”的口号说明,幕府将军窃取了天皇的统治权,那是非法的。而高喊“攘夷”的口号,也说明幕府将军无能,不能尽职尽责扫清外来威胁。你看,“尊王攘夷”这口号摆明了是在瓦解幕府统治的合法性。既然这样的话,当初幕府将军是如何通过“尊王攘夷”来维持统治呢?

这还得说到中国的影响。“尊王攘夷”出自《春秋公羊传》,意思是“尊勤君王,攘斥外夷”,后来传入日本,并实现本土化。来看看幕府将军是怎么完成这套论证的。

先看“尊王”。这一点其实比较好理解,天皇是神的后裔,作为日本的最高权威无可争议,但天皇过于尊贵,世俗的琐事不应该烦劳天皇分神。所以,幕府将军从天皇手上接过了“大政委任权”,行使驾驭各地诸侯和武士的权力,其他阶层则顺从幕府统治、安守本分。总体上形成天皇代表神明,幕府行使权力的局面。以前,幕府将军虽然也可以凭借武力,占有天皇的权力,压制地方的势力,但有了“尊王”的论证,通过拔高天皇的神性,让自己的世俗权力更加稳固。

与“尊王”思想相辅相成的就是“攘夷”思想。在江户时代,大致相当于明清时期,日本人认为除中国王朝以外,朝鲜、琉球都是低日本一等的“藩国”。而日本列岛北方的虾夷族,以及葡萄牙、西班牙等这些来到东亚地区的西欧国家更是未开化的“蛮夷”。日本神国以天皇为首,有神明加护,绝不能与藩国、蛮夷等同,更不接受被压迫和威胁。所以,以天皇为尊的日本必须要抵抗蛮夷,保卫国家的神圣性。谁来完成这个艰巨的任务呢?

当然就是掌握强大军事力量的幕府将军。从17世纪开始,日本做了一件事,就是模仿古代中国修史。在古代中国,每当新的王朝建立,都要为前朝修史,通过给前朝盖棺定论,来强调新王朝的正统性。所以,日本也想通过修史,来确立尊卑主从,稳定社会秩序。经过一个世纪,皇皇巨著《大日本史》得以问世。

编纂《大日本史》的一些学者认为,日本之所以能走出战乱,享受数百年的太平盛世,全都归功于天皇与将军之间的君臣关系顺应了“天命”,社会才井然有序。他们坚信,普天之下,只有神国日本才能做出这种“创举”。

在18世纪,从上层社会的幕府、朝廷,到深受儒家影响的中上级武士阶层都认为,只要幕府带头“尊王”和“攘夷”,那幕府统治的正当性就不会受到质疑。换句话说,最初的“尊王攘夷”思想与幕府统治是互为因果的。这相当于给幕府统治进行了一场精致的合法性论证。幕府高举“尊王”大旗,通过拔高天皇的神性,使各地诸侯和平民继续拥护幕府体制。

不过,“尊王攘夷”的口号其实是幕府将军身边的一颗隐形炸弹。毕竟“尊王攘夷”的基础是“尊王”,整套理论的核心论述是“因为尊王,所以长治”。到了幕府统治末期,随着社会矛盾加剧,再加上幕府一连串的外交失利、内政失误,“尊王攘夷”反而变成刺向幕府的尖刀,葬送了1000年的武士统治历史。

后来的日本经历了明治维新走向上现代化之路,但是与日本经济、政治、文化教育的革新不同,日本天皇制的一些内容却显得越来越保守,最突出的就是禁止女性担任天皇。

日本古代历史上曾经出现过十代女性天皇,各个时期也从未明令禁止女性担任天皇。但明治维新后,日本编订《皇室典范》,第一章第一条就规定,只限拥有天皇血统的直系男性成员来继承天皇之位,直接否定了女性成员的继承权。二战结束后,《皇室典范》虽然经过修订,但第一章第一条仍然保留了原来的内容。

你可能注意到了,2019年日本新天皇即位。由于天皇没有儿子,按照《皇室典范》规定,天皇之位未来只能由自己的弟弟文仁亲王,以及文仁的儿子悠仁亲王先后继承。万一继承人有个三长两短,这对号称“万世一系”的日本天皇制来说,可是致命的打击。但就算是这样,日本的《皇室典范》还是没有被改动。为什么不断追求现代化的日本,反而要禁止女性皇室成员继承大统呢?

目的仍然是维护天皇的独尊地位,我们围绕“万世一系”这个关键点看一下。

中国古代王朝存在“易姓革命”的现象。只要是受命于天,任何人都可以取代失德的君主,自立为帝,所以不同王朝姓氏不同是很正常的。由于日本没有较早地发育出强大的中央控制力,日本的统治者,不论是天皇个人还是幕府将军,为了有效控制地方,都要借助天皇的神性来凝聚人心,比如强调日本天皇从古至今“万世一系”从未中断,这是世上绝无仅有的。

但问题是,千百年来难免会出现德行、能力比较差的天皇,这时应该怎么办呢?还有,如果遇到天皇直系男性后代都不在了,怎么办呢?

回看历史,日本古代曾有8位女性担任过10任天皇,也就是说,有个别女性不止一次担任天皇。不过,这些女性天皇可能跟我们想的不一样。她们大多是前任天皇的女儿,由于天皇过世后没有儿子,所以由女儿暂时接掌大统,但这只是权宜之计。为保证王室的延续,以及王族血统的纯正,她们会嫁给皇族近亲。婚后,丈夫会成为新天皇,自己则成为妻后。虽然自己是女性,丈夫也不是天皇直系,两个人担任天皇都有点不够格,但两个人结合,他们的儿子将拥有双重皇族血统,自然有足够的资格继承皇位。

也就是说,虽然日本女性天皇很多,但她们在位最重要的使命是承上启下,有一点像中国古代太后临朝听政的情况,具有偶然性和临时性,不到万不得已,不会启动。

但到日本近代,这个问题就比较麻烦了,近亲结婚是不被倡导的。根据日本传统,皇室女性出嫁后将跟随夫姓,并自动失去皇族成员身份。所以,一旦由女性担任天皇,两难状况将出现。如果不结婚,王族血脉无法延续,如果结婚,女性天皇必然要与他姓氏的男子生子育女,天皇系谱将转到他家之手,日本的“万世一系”的皇统纯正就被打破了。这种理论的背后潜藏着的是男尊女卑、父系继承为尊的思想。

你可能会疑问,为什么日本在现代仍然抱残守缺,不放弃“万世一系”的想法呢?

一个直接的作用力是日本保守派的长期执政。长期的天皇制对于日本文化产生了深刻影响,天皇是日本“国家和国民统合的象征”不可轻易打破。而且,日本社会也形成以天皇为核心的神道教,这是日本传统文化最核心的精神源泉。神道教的很多祭祀活动都是由男性天皇主持的,女性成员一律无法参与。因此,保守派抬出“神道教等于国家传统,国家传统等于习俗”的理论,直白地否认女天皇出现的合法性和正当性。

但为了能够维持万世一系,保守派不得不提出一些有违常理的方案维持天皇的“特别性”。比如,他们认为,天皇并非普通人,“只有男性天皇可以即位”这项规定不受宪法中男性女性权利平等的影响。他们甚至提出,在极端情况下,并不否认天皇可以多妻多妾。毕竟之前的明治天皇和大正天皇都是侧室所生,为了皇族血脉,多妻多妾是可以讨论的。

最后,关于大家关注比较多的日本王室继承人的问题,再多说几句。目前,日本天皇只有一位女儿,而天皇的弟弟文仁亲王有两位女儿,和一位小儿子悠仁亲王。在悠仁出生之前,日本皇族只有女性后代,皇位继承人问题曾经被热议。但悠仁出生之后,这件事情就被保守派压下去了。

这本书的作者在书中提到,解决日本皇室继承人问题的最佳时机,就是三位公主出嫁之前,因为一旦出嫁,她们将失去皇族身份。如果这个问题没有解决,天皇制断绝的危机将继续缠绕这个千年家族。

当然,除了存续天皇制度外,这个问题还有一个不是解决办法的解决办法,那就是在天皇家族后继无人的时候改行共和制,彻底结束两千多年的天皇制。不过,目前天皇制在日本国民心目中仍拥有较正面的评价,而且保守势力仍然控制国内政治,日本想迎来共和制,可能比让女性天皇继位,概率还要低。

文稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.由于日本发展起步晚,中央力量有限,天皇制问世之初,统治者会巧妙借用中国的民间传说来神化天皇,强化中央号召力。

2.文化吸引力极强的中国,也会让日本统治者感到紧张。所以,天皇会隔空与古代中国的皇帝“唱对台戏”,凸显自己的独特地位。

3.推翻幕府统治的“尊王攘夷”策略,一度是幕府保障自身权力的重要手段。

4.日本国内保守派长期执政,抬出“神道教等于国家传统”的理论,否认女天皇出现的合法性和正当性。