《英国工人阶级的形成》 果旭风解读

《英国工人阶级的形成》| 果旭风解读

关于作者

爱德华·帕尔默·汤普森,当代著名历史学家。1924年出生于英格兰,在剑桥大学读书时就加入了英国共产党,参加过二战,后来又退了党,成为了一名独立的马克思主义者。70年代开始积极投入和平主义运动,是欧洲反核运动的领导人之一。

作为一名社会活动家,他在英国颇有声望,一次民意测验中,汤普森被评为英国四位最有影响的社会公众人物,另外三位是撒切尔夫人、伊丽莎白二世和她的母亲伊丽莎白王后。汤普森的著作基本都是自下而上的写作,不受学院、学术价值观的约束,非常重视一手资料和底层民众的生活。《英国工人阶级的形成》一出版就为他赢得了世界性著名历史学家的声誉,那年,他还不到40岁,只是一名大学讲师。

关于本书

这本书出版时间是1963年,当时一出版就反响巨大,震动了整个国际学术界。此后这本书是不断再版,成为20世纪西方历史学界为数不多的能够开创学派的作品之一,这个学派就是二战后兴起的文化马克思主义。《泰晤士报》评论说,它帮助人们重新想起工人阶级在自我形成过程中表现出来的苦恼、英雄事迹和理想追求,凡是对英国人民的历史进程感兴趣的人,都不可不读这本书。《纽约书评》称它是“有绝对权威性、经久而重要的著作”。

核心内容

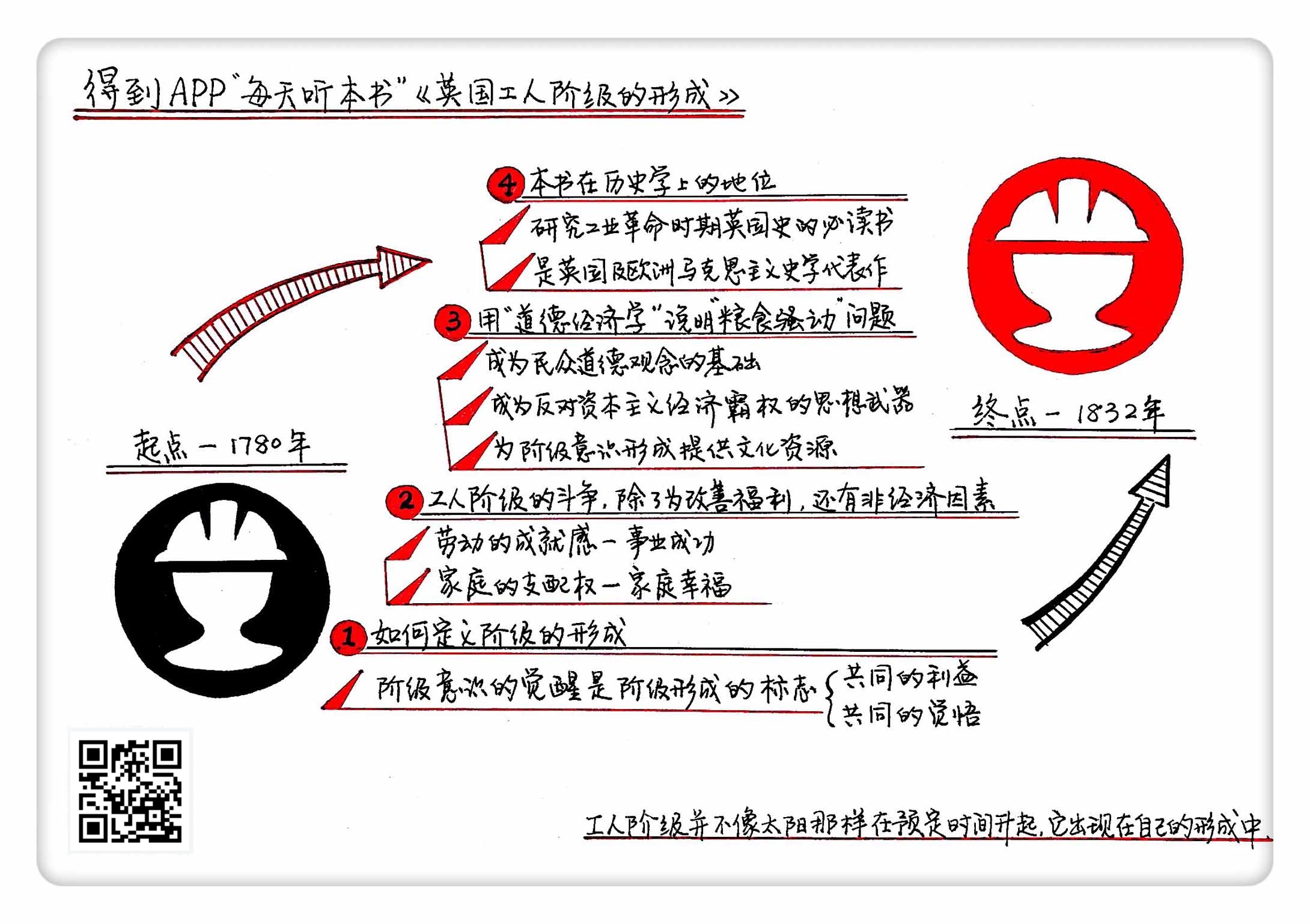

阶级意识的觉醒是阶级形成的标志。英国工人阶级的斗争,不单单是为了改善福利,还希望恢复劳动的成就感以及恢复对家庭的支配权。换句话说,一个是追求事业的成就,一个是追求家庭的幸福。这两种自主权,实际都是对自由的向往。最后,汤普森还用“道德经济学”来说明粮食骚动问题。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《英国工人阶级的形成》,这本书中文版约75万字,我大概会用28分钟为你讲述书中精髓:工人阶级形成的真实原因、工人运动的真实目的并帮你分析一下工业革命时代复杂而曲折的欧洲社会结构。

刚听一句话你可能就会问了,工人阶级不就是工厂出现之后,人们开始去工厂工作,从而发展组成了工人阶级吗?工人们因为没有生产资料,只好出卖自己的劳动,从而受到了资本家的压榨剥削,于是他们不得不进行抗争。抗争的方式无外乎就是捣毁机器、罢工,更高级的方式就是谈判。这不是很简单耳熟能详的事情吗?其实,这事还真没这么简单。本期就跟你讲讲工人阶级到底是怎么形成的,他们的斗争到底是为了什么,他们有什么样的思想武器。

《英国工人阶级的形成》是一本什么样的书呢?简单说,这是一本英国工人阶级的传记,重点讲的是英国工人阶级从步入青春到早期成熟这样一个阶段的情况。

那么我们为什么要讲这本书呢?我们都知道,1760—1830年是英国历史上一个重要的时期,也就是工业革命时期。工业革命对人类历史的影响真是太大了,它不仅为后来英国成为举世闻名的“日不落帝国”奠定了基础,甚至还改变了整个世界的面貌。工业革命的一大结果,就是确定了资产阶级的统治地位,相应地也诞生了一个阶级,那就是工人阶级。《英国工人阶级的形成》这本书,说的基本是这个时间段内的英国政治情况,时间起点是工业革命开始后20年也就是1780年,终点是到工业革命结束后的两年,即1832年。工人阶级是整个社会的一面镜子,了解了这个时期工人阶级,可以说对于理解工业革命、英国政治,甚至整个欧洲的社会发展都有积极意义。

这本书出版的时间是1963年,当时一出版就反响巨大,震动了整个国际学术界。此后这本书是不断再版,成为20世纪西方历史学界为数不多的能够开创学派的作品之一,这个学派就是二战后兴起的文化马克思主义,所谓文化马克思主义就是注重从文化的角度来研究马克思主义问题的史学流派。《泰晤士报》评论说,它帮助人们重新想起工人阶级在自我形成过程中表现出来的苦恼、英雄事迹和理想追求,凡是对英国人民的历史进程感兴趣的人,都不可不读这本书。《纽约书评》称它是“有绝对权威性、经久而重要的著作”。直到今天,凡是研究工业革命时期的英国史,这本书仍然是必读书。从工人阶级这个群体来讲述工业革命,是这本书的最独特之处。

这本书观点鲜明,对正统观点提出了重大挑战,比如以前认为伦敦通讯会的成立是工人阶级形成的标志,但作者认为工人阶级的形成不是看成立某个机构,而在于工人阶级意识的觉醒。又比如,当时民众对粮食涨价的抗议,在传统认知上认为这是为了反饥饿,但作者认为没那么简单,他认为抗议还和人民的思想观念有关。

那么,这么牛的书,作者是谁呢?这本书的作者,是当代著名历史学家爱德华·帕尔默·汤普森。汤普森在剑桥大学读书时就加入了英国共产党,参加过二战,后来又退了党,成为了一名独立的马克思主义者,上世纪70年代积极投入和平主义运动,是欧洲反核运动的领导人之一。作为一名社会活动家,他在英国颇有声望,一次民意测验中,汤普森被评为英国四位最有影响的社会公众人物之一,另外三位分别是撒切尔夫人、伊丽莎白二世和她的母亲伊丽莎白王后。汤普森的著作基本都是自下而上的写作,不受学院、学术价值观的约束,非常重视一手资料和底层民众的生活,他受邀写《英国工人阶级的形成》时,只拿到了出版商50英镑的资助,本来要写一个小册子,结果一出手就是900页的皇皇巨著,不出所料,书一出版就为他赢得了世界性著名历史学家的声誉,那年,他还不到40岁,只是一名大学讲师。

介绍完作者和作品的一些概况,接下来,我们就从四个方面来说说这本书:首先我们讨论一下什么是阶级,汤普森对阶级的形成是如何定义的?接下来在工人阶级形成后,他们的斗争都是为了改善福利吗?紧接着补充分析作者在书里提出的一个概念,什么是“道德经济学”。最后我们讲一讲《英国工人阶级的形成》这本书在历史学上的地位。

先说说什么是阶级,汤普森对阶级的形成是如何定义的?他的观点是:阶级意识的觉醒是阶级形成的标志。换句话说,你在一个群体里有强烈的归属感,而且这个群体足够大,那就离阶级不远了。注意,这个观点和多数马克思主义学者的解释不同,它不那么强调阶级的经济地位、政治地位。比如,我们一般认为,工人阶级的一大特点就是穷,而且受到资本家的压迫和剥削,与资产阶级天生对立,所以,工人们要进行反抗斗争,既有经济上的反抗也有政治上的反抗。但是作者认为,这样理解就太简单了,阶级可不是抽象概念,它由一个个真实的、有血有肉的人构成。作者说,我们不能只有爱而没有恋人吧,不能只有恭敬而没有地主长工吧。

所以他认为阶级实际上是这样产生的:一批有共同经历的人,当他们从共同的经历中得出一个结论:他们之间是有共同利益的,这个利益不仅与其他人不同,而且还常常和其他人的利益对立。他们把这个结论也就是共同的利益、共同的敌人明确地说出来,并由此产生了强烈的情感共鸣,到这个时候阶级就产生了。

马克思在名著《路易·波拿巴的雾月十八日》里说到19世纪中叶法国的农民问题时,说小农之间虽然存在地域空间上的联系,利益也一致,但是他们却没有形成阶级。是什么原因呢?这是因为他们虽然利益一致,但他们没有意识到他们利益一致,因此就没有形成一种共同的关系,也没有形成全国性的联系,更没有形成任何一种政治组织,最终法国小农就没有形成一个阶级。从这里可以看出,在马克思看来,对于阶级的意识和心理认同是很重要的。但后来的很多马克思主义学者却偏离了这个方向,只是注重社会结构的因素。也就是说,汤普森的观点和马克思的原意是一致的。

那么我们从这个阶级形成的定义来看,谁是我们的朋友,谁是我们的敌人,是个重要问题。因为知道他们是谁,也就知道了我们是谁。作者说,如果让历史停留在某一个点上,你是看不到阶级的,你能看见的只是一堆人加上一堆的经历。也就是说,阶级不是凭空出现的,但也不是像太阳升起来那样必然出现的,阶级更像一条河,流到哪里,它自己也不知道。不过,如果在河流发生变化的一个关键的合适时间段上来观察,就会看到人与人之间的相互关系,哪些人是并肩一体的,哪些人是矛盾对立的。说到观察这件事,如果想观察工人阶级的形成,哪个时间段最合适呢?那就是工业革命。

正是在1780年到1832年这50多年期间,多数的英国工人开始意识到,他们之间是有共同利益的,而且他们的利益与统治者和雇主是对立的。他们产生了共同的觉悟,英国工人阶级最终形成了。

以上就是第一部分的内容:汤普森对阶级形成的定义,用一句话概括,那就是阶级意识的觉醒是阶级形成的标志。1780年到1832年这50多年期间,多数的英国工人开始意识到,他们之间是有共同利益的,而且他们的利益与统治者和雇主是对立的。他们产生了共同的觉悟,英国工人阶级最终形成了。

英国工人阶级形成后,就一直和资产阶级对抗,他们不断地开展运动,进行斗争。我们会想当然地认为工人的这种斗争肯定是为了改善自己的生活条件,追求更高的工资和更好的工作环境,一句话,就是追逐更好的福利啊。但真的是这样的吗?结果比你想象的复杂得多,接下来我们就来讲这个问题:工人阶级的斗争可不都是为了改善福利。

过去很多历史学家认为,英国工人在工业革命时期的反抗斗争无非就是提高工资、减少工作时间,也就是少干活多挣钱。但是汤普森不这样认为。他认为当时工人的反抗斗争,不仅仅想改善生活条件,还有很多非经济的原因。

首先一个原因是工人想恢复劳动的成就感。我们知道,工厂是工业革命的产物,“工人”的概念是随着“工厂”产生的。工厂的大量出现才催生出我们讲的工人阶级。作者在书中提到一个著名的等式:蒸汽动力+棉纺织厂=新工人阶级。这就是说棉纺织业受到工业革命的冲击最大,多数的工人阶级是在这个行业产生的。机器的到来,让他们的身份发生了天翻地覆的变化:从手工业匠人一下变成了工厂工人。他们感到措手不及,他们对过去恋恋不舍,可是形势所迫,只有无奈。

在工业革命前,从事手工业可是很光荣的事情,你看,他们的工作状态是这样的:一周想工作几天,想休息几天,完全自己来定;工作时,不仅自己能做,还可以全家总动员,让小孩子也参与进来,帮忙做点简单的活;活做完了,就拿着自己的作品来跟进货商讨价还价,钱很快也就到手了;如果行情好,还可以扩大规模,增加人手,自己也就摇身一变,成为小工场主,也就是老板。这里简单说一下,手工工场和工厂的区别。两者的主要区别是一个用手工生产,一个用机器生产。工厂的效率极高,于是很快就把效率极低的手工工场取代了。总之,工业革命前,手工业者是比较自由的,相应地他们也有更多的自主性,也有行业的尊严。但随着机器大生产的来临,他们沦为流水线上的工人,这种自主和尊严就逐步丧失了。

我们以木匠为例具体看一下怎么工人进了工厂,自主权和工作的尊严就丧失了。以前,木匠可以精雕细磨,可以在自己的产品上发挥自己的创造力,那是很有成就感的事情。可是,来到工厂以后,他完全成为了流水线上的一道工序,成了一颗颗“螺丝钉”,他们把工厂看成是“拼命作坊”,他们在工头的巡回监督下以令人生厌的步调干华而不实的活计,谁要是落后,谁就会被淘汰。生存、自尊,对工艺信誉水平的自豪感,对不同程度的技能习惯的奖励等等,都成为往事,随风而去。他们不再是自己手艺的主人,工厂里只有标准,不讲创造;只讲效率,不谈手艺。在工厂里,工人不是主人,机器才是,甚至工人已经不是他自己,只是机器的一个零件。听从命令、服从管理,成为了工人的首要任务。

大家想,在这种情况下,工人的存在感何在啊?我们可以看到,手工业师傅失去了独立地位,他们风光不再。所以工人们要进行斗争,希望取得劳动的成就感。他们不想只会服从,他们想要更多的平等、自由,创造和激情。

除了追求劳动的成就感和尊严,其次工人想恢复的是家庭的支配权。什么是家庭的支配权,简单说,就是支配家庭成员的权力,在工业化之前,这个支配权显然是属于家长的。如果说追求劳动的成就感是对工作自主权的重视,那么恢复对家庭的支配权,就是对生活自主权的争取。换句话说,一个是追求事业的成就,一个是追求家庭的幸福。这两种自主权,实际都是对自由的向往,也就是不管是工厂主还是资本家,你最好少干预我,工作是我的创造,工作不要侵犯我的家庭,影响我们家庭的关系。

工业化对家庭影响很大,以前家庭是基本生产单位,从事农业生产、手工业生产或者商业经营,家庭成员一起工作。工业化将经济生产转移到了家庭以外的工厂,使家庭生活与工作之间产生了极大差别。工人每天离开家平均在工厂中工作14小时,工业化使家庭成员越来越过着彼此不同的生活。

我们在这里以织布为例,过去一个织布师傅,可为全家提供就业,包括孩子。男人是主力,女人做饭、做家务,还是男人的帮手,小孩子也可以做力所能及的事情,整个家庭看上去其乐融融,很不错。就像作者说的,全家人聚在一起,无论吃得多么差,至少可以按照自己选择的时间坐下来吃饭。甚至他们已经形成了一种以织布作坊为中心的家庭和社区生活方式,他们可以一边工作,一边聊天或唱歌。

但是,随着手工业的瓦解,大人去了工厂,孩子多数去工厂当学徒工或者童工。结果,那些只为儿童提供就业的纺织厂受到抵制,只雇佣女工和少年的织布厂也一直受到抵制。当时曼彻斯特有个人,他的儿子在工厂的一次事故中丧生了,他说:我已经有7个男孩,但即使我有77个男孩也绝不会再把任何一个送进棉纺织厂……在那里,他们必须从早晨6点工作到晚上8点,结果就是没有时间受教育,也没有他们学习的榜样……

说到这里,我们说一个与此相关的童工问题。当时社会认为工厂雇佣童工是不道德的,也是抵制工厂雇佣童工的。早期英国纺织行业就有这样的传闻,讲述了监工耸人听闻的虐待行为,他们让儿童从黎明工作到天黑,殴打他们使他们保持清醒。

可是,作者汤普森说,“抵制童工”并不全是出于所谓“人道主义”,也不是为了孩子的什么健康成长考虑,这里面还有很多其他原因。事实上在原来的家庭作坊里,儿童干活可不比在工厂来得轻松,虽然难度不大,但是时间长。当时有一个极端的说法是:虐待童工的第一批犯人就是父母。很多刚刚学会走路的儿童就要开始工作,去取东西,运东西。作者提到一个例子,英国发明家克朗普顿的一个儿子回忆说:“我母亲总是拍打筛子上的棉花,然后把它放进一个棕色的深桶里,又倒入很浓的肥皂水,然后她把我的小外衣卷起来,卷到我的腰部,把我抱进桶里,要我用脚用力把棉花踩到盆底……这件事需要从头到尾不停地做下去,做到棉花把桶装满,再也站不住为止。这时,她拿过来一把椅子,放在旁边,让我扶着椅背。”

其实,抵制童工的原因很复杂,比如童工抢走了成人男子的工作,童工不利于资本家之间的平等竞争,童工不便于管理,男人的地位受到了侮辱,因为他们失业后反而会被妻子或儿女养活,等等。当然,这些呼吁都被披上了“爱护儿童”的外衣。

不管出于什么动机来呼吁“爱护儿童”,不可否认,工业革命后,工厂制度改变了工人的家庭,大家不得不为了生存去工厂劳动,过去家庭手工劳动的场景荡然无存,人们对家庭的支配权受到很大影响。所以,恢复对家庭的支配权成为工人斗争的目标。

以上,说的就是我们讲的第二个方面的内容:英国工人阶级的斗争,不单单是为了改善福利,除此之外,工人还希望恢复劳动的成就感以及恢复对家庭的支配权。换句话说,一个是追求事业的成就,一个是追求家庭的幸福。这两种自主权,实际都是对自由的向往。

在工人阶级形成后,工人有了自己的斗争目标,但是他们的利益对立面,也就是资产阶级当然不会听之任之。处于力量弱势的工人阶级,想要团结一致,就不仅需要有手中的武器,更需要思想的武器。这就是我们常说的,有武器的批判,也得有批判的武器。我们知道,全世界工人阶级最著名的思想武器是马克思主义,但那是后来的事情。早期的工人阶级用过什么思想武器呢?接下来说说“道德经济学”。

什么是道德经济学呢?简单说就是在分析具体经济问题的时候也要把当时人们的道德观念考虑进去。说到这个概念,就不得不提到18世纪与19世纪初期的粮食骚动问题,这是当时英国最常见,最典型的民众抗议形式。那么,粮食骚动是怎么回事呢?

我们知道,粮食作为生活必需品,它的重要性可是仅次于空气和水。尤其在生产力水平较低或者人们收入较低的时候,绝大部分收入都会用来购买粮食,也就是说吃饭、食品支出居于首位。这有点像我们今天说的“恩格尔系数”:一个家庭或个人收入越少,用于购买生存性的食物的支出在家庭或个人收入中所占的比重就越大。如果粮食供应不足,粮价上涨,人们可能就会进行抗议和抵制活动,容易引起社会的骚乱。我们把这种因为粮食问题而引发的抗议活动,叫作粮食骚动。

有学者统计,18世纪发生在英国的骚动有三分之二是粮食骚动。英国这一时期的粮食骚动,像同期的征兵骚动、反圈地骚动、宗教骚动一样,在之后一百五十多年历史中,一直没有引起历史学家的关注,这一状况直到二战之后才开始改变。二战后英国出现了一批新马克思主义史学家,他们把注意力转向“隐藏在冰山顶尖之下”的社会下层,主张“从下往上看”,不再把民众抗议仅看作是对社会结构转型的被动反应,而是让抗议中的民众作为主体出场,赋予他们更多主动的含义,这使粮食骚动等民众抗议第一次成为了历史研究的一个重要主题。道德经济学概念的出现就是这种史学研究转向的反映和体现。

为什么会发生粮食骚动呢?很多学者认为是“肚皮造反”,从经济方面找原因,比如因为战争、自然灾害等因素导致粮食供应不足以及价格上涨。汤普森认为把骚动归结为单纯的经济因素,犯了经济简单化的错误,忘记了人的动机、行为的复杂性。汤普森在《英国工人阶级的形成》中,用道德经济学来说明粮食骚动,认为粮食骚动不光有经济方面的原因,更多的是与民众的粮食观念有关。这里我们要说一下,道德经济学并不是汤普森最早提出来的,他本人认为这一术语源于18世纪晚期,但是,汤普森是第一次用道德经济学来解释粮食骚动的学者。汤普森在书中用这一术语来说明这些大众行为是具有合法性基础的。在书中,他这样说:这些粮食骚动还没有得到本应得到的关注,它以更为显而易见的大众支持为基础,并且由更悠久的传统验证其合法性……它得到更古老的道德经济学的支持而合法化。这个准则告诫人们:任何哄抬食品价格、靠人们日常必需品来牟取暴利的不公正手段,都是不道德的。

可是,由于主题的限制,汤普森并没有在这本书中为道德经济学给出清晰的定义。在8年后,也就是1971年的时候他发表了《18世纪民众的道德经济学》,在这篇文章里,他对此进行了细致解读。

首先,他认为道德经济学是18世纪劳动人民利用传统家长制创造出来的一种平民文化,这种文化为自己的自觉的反叛行为服务。说到这里,我们解释下什么是“家长制”。简单说,家长制就是在一个大家庭中,家长为家里最穷、最受欺负的孩子出头说话。比如说,穷人要吃饭,缺少粮食,商人的粮食应该直接就卖,而不能囤积高价。还有,穷人有优先廉价购买权,也就是照顾穷人,开通绿色通道。这是他们能够接受的一种道德观念。如果商人囤积居奇,借此提高价格,或者在销售的过程中缺斤少两等,那当时底层百姓就接受不了,就要进行反抗,虽然在别人眼中是暴动或者骚乱,但底层百姓却认为是商人首先违反了“家长制”的传统,违背了公认的道德传统,所以他们的反抗是合理的。

可以说,这一切构成了民众的道德经济学的基础。也就是说,对民众道德观念的伤害,同实际的利益伤害完全一样,是粮食骚动的直接原因。

在汤普森看来,粮食骚动其实是自觉反应,是被民众的一般意见激发的结果,是主动的,他们有信念,他们正在捍卫传统的权利或习惯。而且他们是得到团体甚至当局的支持和许可的。为什么呢,因为民众事实上是从家长制的模式中得出它的合法性观念,而且拿来反对新兴的市场经济中的资产阶级的,所以它才能从官方的家长制传统中获得某种支持。

其次,汤普森认为道德经济学为民众提供了一种思想武器,尽管力量有限,但是它确保了粮食骚动这种“没有阶级的阶级斗争”在一定意义上的成功,使得市场“经济”价格与群众确定的传统的“道德”价格之间达到了某种平衡。换句话说,民众用道德经济学这种思想文化武器将自己反对资本主义经济霸权的抗争活动合法化,最终借助当局的力量取得了斗争的胜利。

最后,汤普森认为,道德经济学为英国工人阶级意识的形成提供了非常重要的文化资源。道德经济学现在已经被政治经济学取代,但是在它逐渐消亡的过程中,却沉淀成为一种新的传统习惯,从而成为正在形成中的工人阶级处理其阶级经验的一种“文化方式”。比如说,它曾经激发英国工人阶级在19世纪上半叶发动多次“有组织的、持久的非法活动或准暴动”以捍卫自己的权益,简单说,道德经济学成为了工人阶级最早的理论来源。

以上,就是第三部分的内容。汤普森用来说明粮食骚动问题的道德经济学,他认为这是18世纪劳动人民利用传统家长制创造出来的一种平民文化,这种文化为自己的自觉的反叛行为服务。粮食骚动不是自发行为,而是民众主动自觉的行为。道德经济学为民众提供了一种反对资本主义经济霸权的思想武器。道德经济学还为英国工人阶级意识的形成提供了非常重要的文化资源。

以上我们从三个方面说完了《英国工人阶级的形成》这本书的主要内容,那么我们现在跳出这本书,在一个更广阔的视野中,看看这本书在历史学科中处于什么样的地位。

通过前面的讲述我们可以知道,汤普森这本《英国工人阶级的形成》是用马克思主义来理解英国传统的,尤其以阶级和阶级斗争为主线来解释历史发展的动因。以前的马克思主义史学研究工人阶级,着重点在登上历史舞台的工人阶级以及历史作用。但是对于工人阶级的形成问题,论述很少。汤普森的这本书算是填补了一个空白。因此,这本书成为英国甚至是欧洲马克思主义史学的代表作。

英国马克思主义史学是西方的新史学中的一个流派,它不同于传统的史学,这个学派一个明显的特点就是研究下层人民的历史,而传统的史学是侧重于写帝王和精英的历史。在传统的历史学观念当中,人民就是被随意摆布的工具,而英国的马克思主义史学家认为人民也参与了历史的创造,应当发掘人民的历史,给他们应有的历史地位,并且对他们的遭遇,应该给予同情和关注。汤普森的这本代表作就是这样一本同情和关注下层人民历史的著作。

著名历史学家格奥尔格·伊格尔斯(Georg G.IGGERS)在《二十世纪的历史学》中说,强调民众文化作用的马克思主义史学运动中,最为重要的一部史学著作,就是爱德华·汤普森的《英国工人阶级的形成》。

这就是今天我们讲的汤普森《英国工人阶级的形成》一书的主要内容,我们从四个方面讲了这本书的精髓。

第一,汤普森认为,阶级意识的觉醒是阶级形成的标志。1780年到1832年这50多年期间,多数的英国工人开始意识到,他们之间是有共同利益的,而且他们的利益与统治者和雇主是对立的。他们产生了共同的觉悟,英国工人阶级最终形成了。

第二,英国工人阶级的斗争,不单单是为了改善福利,除此之外,还希望恢复劳动的成就感以及恢复对家庭的支配权,换句话说,一个是追求事业的成就,一个是追求家庭的幸福,这两种自主权,实际都是对自由的向往。

第三,汤普森用道德经济学来说明粮食骚动问题。他认为道德经济学是18世纪劳动人民利用传统家长制创造出来的一种平民文化,这种文化为自己的自觉的反叛行为服务。粮食骚动不是自发行为,而是民众主动自觉的行为。道德经济学为民众提供了一种反对资本主义经济霸权的思想武器,道德经济学还为英国工人阶级意识的形成提供了非常重要的文化资源。

最后,我们认为,从底层研究历史是本书的一个特色,《英国工人阶级的形成》是英国甚至是欧洲马克思主义史学的代表作,在历史学中占有重要的地位。

撰稿:果旭风 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.1780年到1832年,英国工人开始意识到他们的共同利益,英国工人阶级最终形成。

2.英国工人阶级的斗争,不单单是为了改善福利,还希望恢复劳动的成就感以及恢复对家庭的支配权。

3.道德经济学是劳动人民利用家长制创造的平民文化,为反叛行动提供了思想武器。

4.《英国工人阶级的形成》是英国甚至是欧洲马克思主义史学的代表作。