《舌尖上的历史》 丁冬解读

《舌尖上的历史》| 丁冬解读

关于作者

汤姆·斯坦迪奇,是拥有牛津大学工程与计算机科学学位的英国历史学者、畅销书作家,著有《六个瓶子里的历史》。作为具有理工背景的跨界历史学家,他最大的优点就是能够从正统历史学者容易忽略的小地方入手,发现历史的隐秘规律。

关于本书

这是一本好看又好吃的世界史,被国内外众多知名媒体推荐。本书从食物的角度,带你重新解读文明诞生、社会组织形成、地理大发现、工业发展、军事冲突,发现食物在这一系列大事背后的隐秘作用。

核心内容

古往今来,食物所发挥的作用不止是让人填饱肚子而已。作者从历史当中找出了六个重要片段,试图从这些历史背后找出食物发挥的关键作用。了解了这些你就会恍然大悟,原来推动历史前进的不是我们的手,而是我们的胃。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《舌尖上的历史》,这本书的中文版大约15万字,我会用大约24分钟的时间为你重点讲述这本书的核心内容:食物在我们人类文明发展的进程当中起了哪些重要作用?可能你会觉得,食物的作用,那就是让我们吃饱不饿呗,还有什么啊?那这本书就会告诉你,远远没有这么简单。

这本书的作者,是英国作家汤姆·斯坦迪奇。他是一位出身牛津的理工男,所以他写历史属于跨界,这种跨界写作最大的优点就是,能够从正统历史学者容易忽略的小地方入手,发现历史的隐秘规律,比如这本《舌尖上的历史》就是以食物为视角来写历史。斯坦迪奇还有一本更有名的书,叫《六个瓶子里的历史》,是以饮料为线索来写历史,我们也会在稍后为你带来。

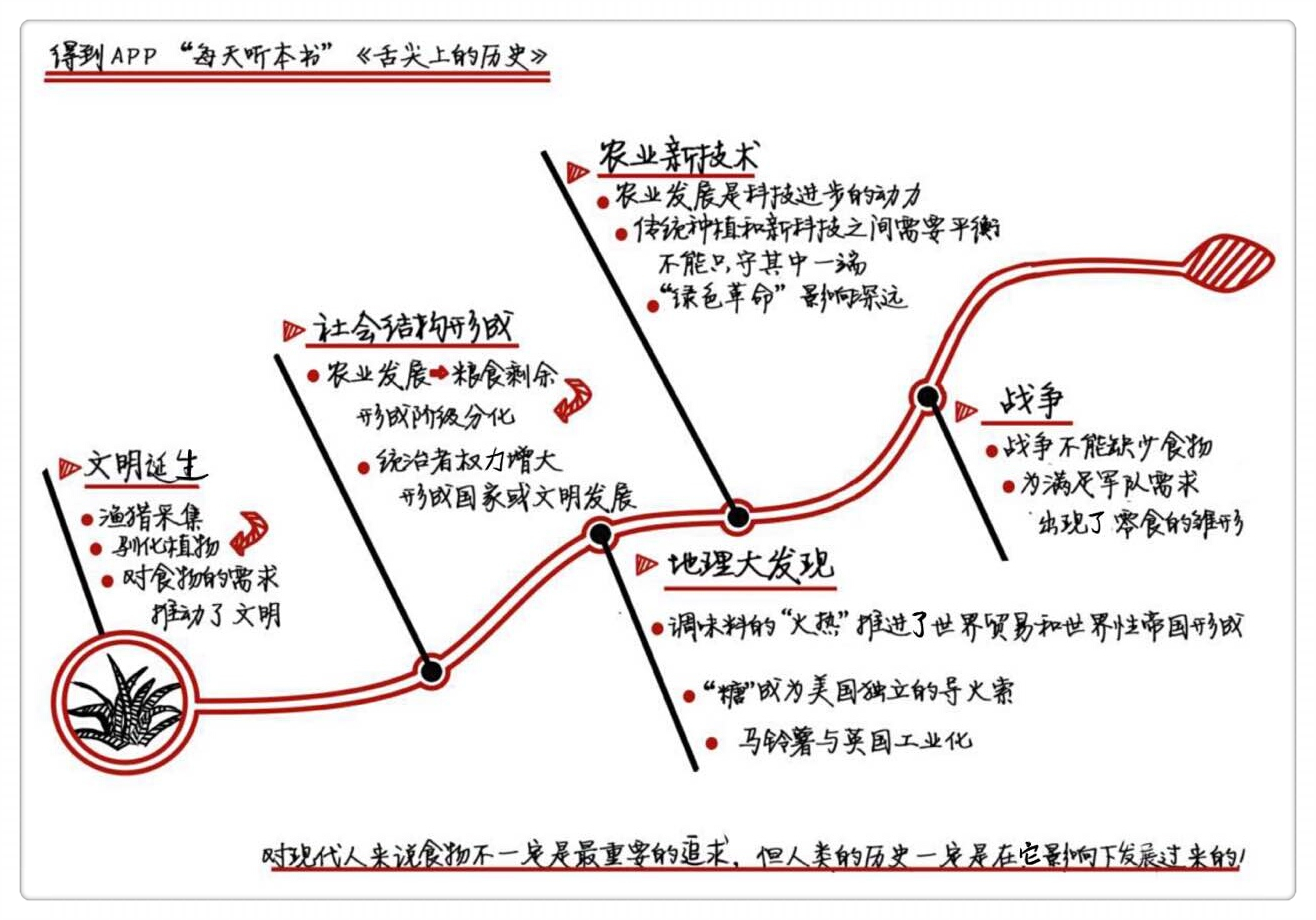

还是先说回今天这本《舌尖上的历史》。在这本书里,斯坦迪奇从历史当中找出了六个重要的片段,分别是:文明的诞生,社会结构的形成,地理大发现,新食物来源与工业化,战争,以及当前环境问题下的未来农业革命,试图从这些历史的背后找出食物发挥的关键作用。了解了这些你就会恍然大悟,原来推动历史前进的不是我们的手,而是我们的胃。下面我们就逐一来看一下。

首先,一起来回溯到我们祖先的时代,也就是距今一万多年前,人类文明诞生的最初时刻。最初的人类是靠什么吃饭的呢?渔猎采集。也就是打猎,打到什么吃什么,摘果子,摘到什么吃什么。但是随着人类这个物种数量越来越大,单靠渔猎采集,食物来源就渐渐接济不上了,然后就发生了农业革命,农业以及畜牧业出现了。人开始掌握野生作物的生长周期并且培育它们,定期收割、加工,这样食物来源就稳定多了,人类有了条件定居生活,后来的一切文明都是在这个基础上发展起来的。可以说,就是对食物稳定供应的需求,催生了农业,也催生了文明。

到了公元前2000年左右,地球上绝大多数的人类族群都已从事农牧业了,这个过程我们称之为“驯化植物”,之前在《极简人类史》《枪炮、病菌与钢铁》等等这些书里都提到过,不过都是一笔带过,好像发明农业是很简单的一件事,但是斯坦迪奇告诉我们并不是这样,我们祖先对野生作物的改造程度之大,远远超出我们的想象。举例来说,今天我们吃的玉米,就是人类长期培植、改良过的,最原始的野生玉米,墨西哥类蜀黍,比今天的玉米小很多,现在的玉米是人类不断改造的结果;还有胡萝卜,今天橙色的胡萝卜,也是人类选择性栽培的结果。作者说,我们今天吃的一切农产品,几乎没有一种是名副其实的纯天然,如果不是人类的介入,它们都不会是现在的样子,甚至根本不会存在。而这些改造都在远古时代就已经开始了,作者把这个过程称为“史前基因工程”。所以你看,我们的胃,确切说是我们对食物的需求,推动了文明的诞生和发展,也极大地改造了自然界。

再来看看我们的祖先过上定居生活之后又发生了什么?社会和阶级产生了。随着农业水平的发展,剩余粮食越来越多,那怎么管理、分配这些粮食呢?这项权力就逐渐被少部分人所掌握,这些人有的凭借威望,有的靠各种才能,他们就形成了最早的精英阶层,而这其中又产生了部落领袖,原本人人平等的原始部落,逐渐就分化成富人和穷人、统治者和被统治者,世界就由这些统治者来支配。

那他们是怎么让这套秩序运转起来的呢?最初的源动力,就是他们掌握的粮食。在古代的世界,食物就是财富,掌控了食物,就掌控了权力。比如,你可以用粮食作为薪酬,组织起一批追随者作为卫队,来保卫你和你的权力;或者招揽一些有才能的人辅佐你,管理你的部落、城邦甚至王国,而且有了这样的机制作为统治工具,又可以反过来进一步控制你的辖区里的剩余粮食分配,建立起穷人为富人耕作的体制,一个金字塔型的社会结构就这么建立起来了。

而随着这样的社会组织形态再继续完善,下一个阶段,这些统治者的权力继续加大,可以通过协调农业活动,尤其是灌溉,来掌握粮食生产,从而更牢地控制他的国家。再接下来,一些强大的国家进而征服弱小的国家,较弱小的一方则必须以贡品的形式,交出其剩余物产……世界上早期的国家或文明基本都是这么发展起来的,而食物,就是这个机制运转当中最主要的推动力之一。

接下来我们看一个更具体也更有趣的例子:食物如何促发了地理大发现。

15世纪,欧洲开始了大航海时代,欧洲的航海家、探险家疯了一样想要到亚洲来,他们来干什么?最主要的还不是找金银财宝,而是找香料。进入文明时代,我们人类吃东西就不再是单纯地为了果腹,而是越来越追求口味,特别是上流社会,在吃的方面逐渐讲究起来,这时候,调味品的重要性就体现出来了。你想啊,一块肉,不论是煮还是烤,要是没有任何佐料,你看能不能吃得下?所以,他们就需要香料。

欧洲人使用香料的历史很久,作者找到了一份古罗马时代埃及亚历山大港的海关报税单,上面列举了很多进口的香料,有肉桂、桂皮、姜、胡椒、豆蔻等等,欧洲人用这些香料主要就是用做调味品,当然也有其他用途,比如熏香、制药等等。当时欧洲人吃过用香料调味的食物,简直好吃到不知道该怎么形容,觉得这简直不是人间的东西,于是把香料称为“掉落凡尘的天堂碎片”。可问题是,香料主要都产在热带地区,欧洲没有,所以就需要从亚洲,特别是印度和东南亚来进口。

就像上面说的,早在罗马时代,甚至更早,就已经有覆盖欧亚大陆的香料贸易网了。当时最主要的几大帝国,也是几大文明中心,像中国的汉帝国,今天印度北部、阿富汗一带的贵霜帝国,今天伊朗伊拉克一带的安息帝国,还有罗马,就这样被这个贸易网联系起来。除了香料和其他的各地特产,还有技术、思想、文化、宗教,也都随着这个贸易网络相互传播。我们讲过一本书叫《海都物语》,讲的是威尼斯人的历史。威尼斯小小一座城市为什么能在那么长的时间里富甲欧洲?主要就是因为他们垄断了欧洲六成以上的香料进口贸易。

到了15世纪,地中海东部的政治格局发生了大变化,欧洲人通过传统欧亚贸易路线获得香料变得越来越困难,也越来越贵,这就迫使他们开始尝试寻找新的航路,然后大航海时代就开始了,葡萄牙人发现了绕过非洲通往印度的新航线,后来又进入东南亚,控制了主要的香料产地。当时,欧洲人把今天的印度尼西亚、马来西亚,甚至包括菲律宾,都统称为“香料群岛”。后来荷兰人取代葡萄牙人控制了东南亚。荷兰17世纪的黄金时代,商业、金融、艺术都空前发展,在背后给予支持的就是香料贸易源源不断的利润。香料贸易直到17世纪末才开始逐渐降温。不过还是可以说,作为一种食品调味剂,香料对世界贸易和世界性帝国的形成,起了巨大的推进作用。

说起大航海,不能不提这个时代的另一个主角:西班牙。早在葡萄牙人到达印度之前,西班牙雇佣的热那亚航海家哥伦布就试图向西航行到达亚洲,结果无意中发现了美洲,然后通过欧洲和美洲之间的贸易往来,一些原来各自特有的物产都跨过大西洋,来到了对方的地盘上,对地球生态环境产生了巨大影响,这就是所谓的“哥伦布大交换”。我们在《1493》那本书中很详细地介绍过,不过那本书关注的更多的是工业原材料或者作为货币的贵金属,其实,食物在这个过程中同样作用重大。我们下面讲两个例子:糖与美国独立,马铃薯与英国工业化。

在17、18世纪,对于美国的前身也就是英国在北美的殖民地来说,蔗糖是重要的贸易品,特别是北方的新英格兰地区,它们最主要的贸易就是到加勒比地区买蔗糖和甜酒,再把这些糖运到非洲购买奴隶,然后把奴隶贩卖到南方的南卡罗来纳、乔治亚这些地方,这就是著名的大西洋三角贸易。由于加勒比地区分属于英法西班牙等几个殖民大国,法国、西班牙殖民地的蔗糖比较便宜,所以北美的贸易商更愿意从它们那进货,这样一来,作为北美的宗主国英国就不高兴了。1764年,英国议会出台《糖法案》,对其他国家输入英国美洲殖民地的糖以及含糖的制品征收重税,这一下就导致美洲的整个贸易链都成本大增,美洲商人叫苦连天,接连抗议,引发了美英之间的一系列矛盾,直至美洲人搞起革命,并且最终脱离英国独立,建立了美国。可以说,闹出这么大的事,糖是一个很重要的诱因。

而对后世影响更大的是马铃薯,也就是土豆,这也是原产在美洲的作物,后来被引进欧洲。在18、19世纪,英国开始了工业革命,而这个时候,英国面临一个自然条件的限制,那就是搞工业得需要大量的土地来建工厂,可英国是一个岛国,土地很有限,都拿去建工厂了,耕地就不够了。那粮食从哪来?英国人想出了解决的办法:在当时,爱尔兰是英国的一部分,很多土地都掌握在英国人手里,于是英国就把小麦这类的主要农作物都放到爱尔兰岛来种植,等有了收成,再输入到英国。那爱尔兰的土地都给英国人种小麦了,爱尔兰人自己吃什么呢?这个时候,马铃薯就发挥出作用了。当时,英国在爱尔兰大力推广马铃薯种植,马铃薯是一种含热量很高的作物,单位土地面地上种出来的马铃薯,能提供相当于小麦三倍的热量,所以爱尔兰人就以马铃薯为最主要的食物来源。拿一部分地种马铃薯,就够他们自己人吃的了,其余的地种小麦卖给英国,这不就一举两得了嘛。而英国就不用再预留农业用地,也就可以腾出来大量土地建工厂,专心地搞他们的工业革命了。

这个事件最正面的影响就是,英国成为世界上首个完成从农业到工业化转型的国家,同时也提供了一个成功范例,那就是一个实现工业化的国家完全可以通过进口来解决粮食问题。当时的欧美各国,正是看到英国的成功,才纷纷寻求向工业化转型,带动了工业在全球范围内的发展。而英国自己,不但工业方面突飞猛进,也在19世纪的一百年内,人口增长了三倍多。这让当时世界最权威的人口专家马尔萨斯目瞪口呆,因为根据他那个著名的人口理论,当一个国家人口超过一定数量,就会发生战争、瘟疫之类的大灾难,多余的人口大量死亡,之后才能逐渐恢复平衡。不过英国的现实情况,似乎是给他的理论提供了一个反例,而这很大程度上要归功于马铃薯这种食物帮助英国人解除了后顾之忧。

然而,这个故事还有黑暗的另一面,那就是19世纪中期的爱尔兰大饥荒。我们前边说,爱尔兰引进了马铃薯之后,就以马铃薯为最主要的主食,这种把食物建立在单一来源上的做法其实风险非常大。果然,1845年,爱尔兰的马铃薯患上了一种传染病,在地里枯萎、腐烂,这种病在全国蔓延,马铃薯大面积歉收,爱尔兰人就挨饿了。这场大灾难持续了五六年,有超过100万爱尔兰人饿死或是病死,这是近代以来西欧历史上最悲惨的一页。另有100多万爱尔兰人为了逃荒移民国外,不久之后美国铁路的大发展,就跟爱尔兰饥民大量涌入提供了劳动力有关。同时,英国政府在爱尔兰大饥荒问题上表现得很糟糕,这也给爱尔兰人留下很深的心理阴影,成为后来爱尔兰独立运动的一个思想源头。

说完了这些,我们再来看看人类历史中占比重非常大的一个话题,那就是战争。

食物对战争的影响,那就来得更大,俗话说“兵马未动粮草先行”,这就是说要打仗,最重要的一个环节就是军粮。在这里,斯坦迪奇还引用了中国宋代的一本兵书,来论述一场战争的取胜关键,“深入敌地,勿当粮阙……据其仓廪,夺其蓄积,以继军饷,则胜。”意思就是说,战争双方,一方打进另一方的领土之后,最怕的就是断粮,而要是能占领了对方的粮仓,把他们积蓄的粮食拿来作为自己的军饷,这样就能胜利;同样,战争中弱势一方抵抗强势一方,最有效的办法就是所谓“坚壁清野”,把敌军行进途中可能获得的粮食补给全都毁掉,用饥饿来战胜敌人。这招直到现代之前都很有效,前面说的美国独立战争,那么强大的世界性帝国英国,为什么没能打败当时很弱小的美国?主要不是战场上打不过,而是后勤跟不上。这里提供的数字说,英国要维持在美洲作战的3.5万人规模的兵力,每天要耗费37吨粮食以及57吨战马草料,所以说,英国最终是被这个食物消耗量给拖垮的。

而同样,从古至今,一些名将能够纵横千里深入敌国,靠的不光是军事指挥能力,同样重要的是解决后勤给养的能力。比如拿破仑,他的方法是让士兵“分散觅食,集中作战”,虽然他动员军队之前,也会在前面的行军路线上储备若干大粮仓,但是不随军携带过多的粮食,而是让士兵自己解决,办法是买、是抢,还是打白条都可以,这样就解决了行军速度的问题,往往在敌人军队忙着办粮食的时候,拿破仑就已经打到他们眼前了。

拿破仑军事生涯的顶点,1805年的奥斯特里茨战役,就是最好的例子。这场战役,由法国皇帝拿破仑迎战奥地利、俄罗斯两国皇帝的联军,所以又称为“三皇会战”,在军事史上相当有名。战略战术方面的分析我们在这就不细说了,单说拿破仑军队在搞粮食方面的优势。他们行军途中就从所过之处榨取了巨量的粮食,例如一座仅有1.5万人的德国小镇,法军愣是从这搞到了8.5万份面包、11吨盐、3600蒲式耳的干草(蒲式耳是一种农产品计量单位,一蒲式耳大约等于一升),还有6000袋燕麦、2840升酒……正是因为有这样的征收粮食的能力,拿破仑的军队才不用带着大量累赘的粮车行军,才有了超强的机动性,在奥俄联军准备好之前就先发制人,逐一击破。后来,拿破仑说过一句名言:“军队靠着它的胃行进。”而讽刺的是,几年之后拿破仑入侵俄国失败,主要也不是败在战场上,而是因为战线太长,补给出了问题,而俄国的冬天,也让他的军队搜集粮食变得困难。

同样是为了满足军队的需要,一些高热量、高浓缩、便于携带的食品被研发出来,最典型的就是罐装食品,比如罐头、灌装饮料。这些最初都是出现在军队里,后来也转向民用,在我们今天的生活中越来越常见,随便哪个超市都买得到。

而除了战争场景,粮食跟政治也一直都是息息相关。比如苏联解体,粮食短缺是一个重要原因,而现在,一些彼此敌对的国家,也在用粮食为武器相互博弈。出生在印度的诺奖经济学家阿玛蒂亚·森认为,粮食生产跟政治有很大关系,他说,“人们经常将饥荒归咎于天灾,但是,到独立之前,印度在英国统治下一直饥荒不断,然而,一旦建立民主政体与新闻自由,印度的饥荒便突然消失无踪。”

而食物的问题,也一直是技术进步的动力。像我们最开始说的,我们的祖先就是在食物的驱使下发明农业、发展文明,类似的事情其实一直都在发生着。1909年7月,液体氨的合成,开启了一个宝贵并且急需的肥料新来源,让粮食大幅增产成为可能;在20世纪,全球粮食供应增加了7倍,而人口增长了3.17倍,从16亿增加到60亿以上,这跟化学肥料和高产量种子的研发有很大关系,这个过程在今天被称为“绿色革命”。 绿色革命的影响广泛而深远,除了造成人口激增之外,也帮助数亿人脱离贫穷,特别是中国和印度的快速工业化,这也带动了整个亚洲的经济复苏。

以上说了粮食对我们过往历史的影响,那么未来呢?作者认为,毫无疑问,食物在未来仍然将对人类历史进程发挥重要影响,比如,现在世界各国严重贫富不均,一些极度贫困的国家地区,现在还不能摆脱饥饿的威胁;再比如,人口增长需要更多的粮食供给,这些粮食从哪来?传统农业模式带来的生态压力,已经让地球不堪重负,而新的科技手段,比如转基因技术,也还存在着很多不确定因素,可能还需要更长的观察期才能下结论。作者在这也提供不了明确的方案,但他认为,找到传统的有机种植和新科技之间的平衡点,而不是盲目固守其中一端,将是解决未来粮食问题的关键。

这本《舌尖上的历史》我们到这就说完了,再来一起回顾一下。

这本书里,作者汤姆·斯坦迪奇为我们总结了食物在人类历史发展过程中起到的作用,讲到了六个方面,分别是:一、对食物的需求催生了农牧业,人类由此走向文明;二、当农业发展、大量剩余粮食出现之后,掌握粮食分配的人由此成为了社会顶层,并建立起了等级社会的金字塔型结构,而粮食一直是维系这个社会结构运转的最重要动力;三、欧洲人对香料的追求,促发了地理大发现;四、一些食物对历史事件有重要影响,比如糖与美国独立运动,马铃薯与英国工业化和爱尔兰大饥荒;五、粮食在古今战争中起到的作用;六、农业新技术对今天以及未来地球的影响。

其实,从农业的萌芽到绿色革命,食物一直是人类历史的基本成分,希望这本书能够帮助你以全新的视角看待食物与我们人类文明的发展。

撰稿:丁冬 脑图:摩西 转述:陈亚