《自贡商人》 侯彦冰解读

《自贡商人》| 侯彦冰解读

关于作者

作者曾小萍是美国哥伦比亚大学历史系、东亚语言和文化系教授,美国教育部东亚国家资源中心主任,研究领域为清代和民国时期的社会经济史。《自贡商人》是她的代表作,也是首部系统研究自贡商人的学术著作。

关于本书

对于近代中国产业发展的困局,作者提出,人们惯常抱怨的那些内外困境,其实并没有阻碍自贡井盐工业的规模化转型,反而使自贡盐商们汇聚工业资本、成为一代巨富。

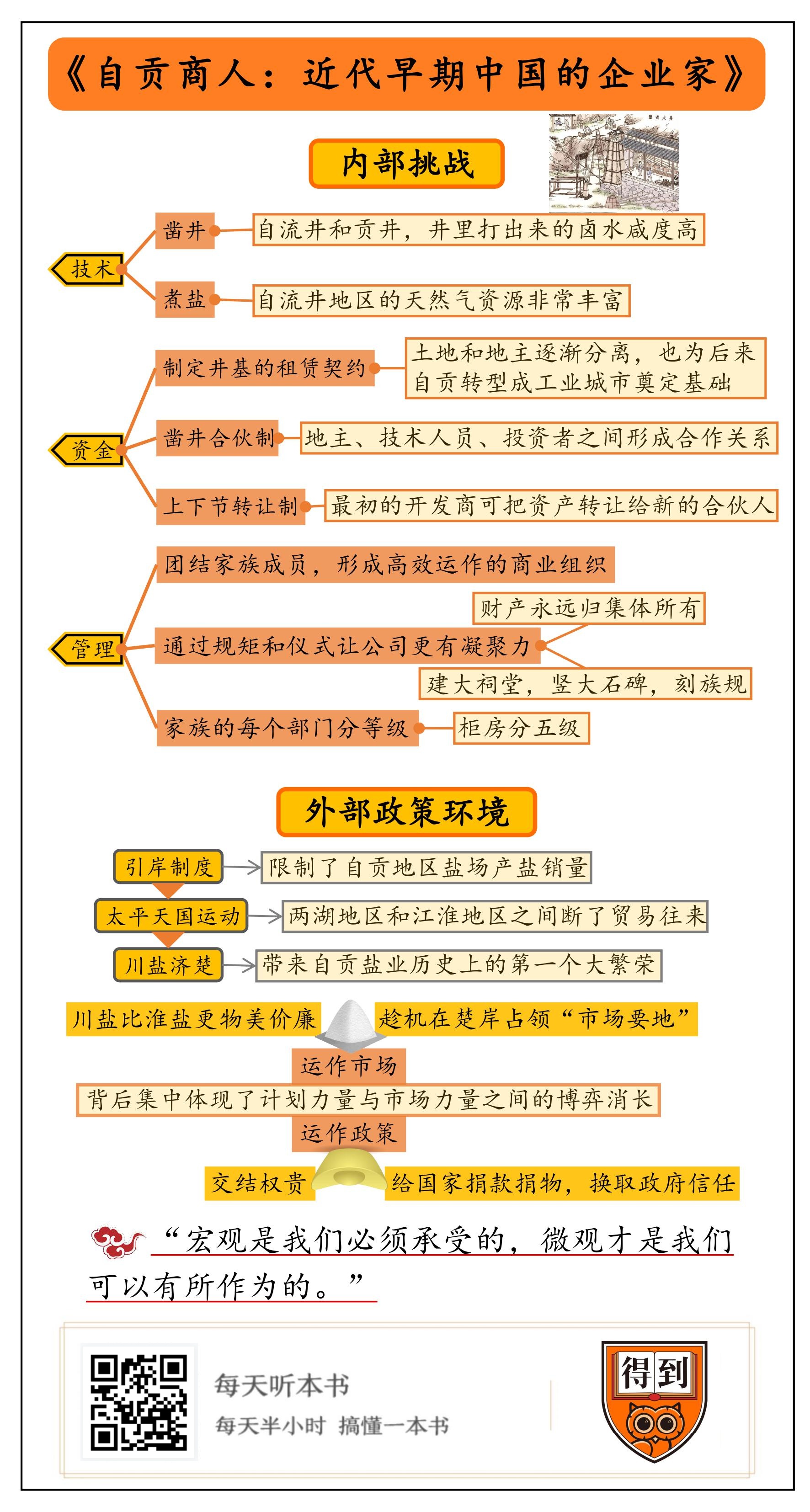

核心内容

本文将从内、外两个切面入手,剖析清朝自贡商人是如何突破重重挑战,推动自贡盐场从手工作坊转型为大规模工业企业,走出自己的“巨富之路”的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《自贡商人:近代早期中国的企业家》。

提到四川自贡,你首先想到的,可能是起源于这里的盐帮菜,比如冷吃兔、水煮牛肉、火边子牛肉,等等。这些咱们今天耳熟能详的自贡盐帮菜,在200多年前,也就是清朝中期就出现了。当时盐帮菜分成三个派别,口味各不相同:盐工菜又辣又咸,会馆菜偏酸和甜,盐商菜则是鲜香刺激。

自贡从东汉时期就开始产盐了,但为什么盐帮菜直到清朝中期才形成体系?还有,为什么盐帮菜会有三个分支?每个分支菜系的口味又如此不同?

这些问题从根本上都源于同一件事,那就是:清朝中期,自贡的盐场发生了一个深刻的变化——从手工作坊转型为了大规模的工业企业。

这个转型是怎么发生的?美国学者曾小萍推出了一本书,用专业的视角、丰富的细节,为人们还原了当年古盐都、自贡盐商的历史传奇。这就是我们今天要介绍的这本书——《自贡商人》。

曾小萍是美国哥伦比亚大学的资深教授, 主要从事东亚历史、语言和文化的研究。为了收集研究资料, 她曾多次实地考察自贡古盐业遗址, 到当地档案馆和历史博物馆等地查阅资料, 做了大量研究。光是本书所附的参考资料列表,就有四十几页之多。

作者写这本书的目的,不仅是要勾勒一段盐商发迹史,而且是要以自贡盐商为切入点,对中国近代工业史进行一次重新解读。为什么说是“重新解读”呢?

我们来思考一个问题:如果把“晚清”“中国”还有“工业”这几个词拼凑起来,你脑海中最先浮现的场景是什么?

可能是落后的手工作坊,低效的银货交易,或者是蛮横的官府压迫,“辫子长见识短”的工场主......等等。的确,这是中国近代工业给很多人留下的典型印象,也体现了一种常见观念,那就是:封建的社会环境、匮乏的生产技术、落后的管理及金融制度,阻挠了中国的产业投资和发展。

但是在本书中,作者提出,人们惯常提起的那些内外困境,其实并没有阻碍自贡井盐工业的规模化转型,没有阻碍自贡盐商们汇聚工业资本、成为一代巨富。那么,自贡商人究竟是怎么做的呢?

接下来,我们就分别从内、外两个切面入手,剖析清朝自贡商人是如何突破重重挑战,推动自贡盐场从手工作坊转型为大规模工业企业,走出自己的“巨富之路”的。

首先,咱们来看看自贡盐业在转型过程中面临的内部挑战。

设想一个场景:某天,你被分派进一个随机的穿越系统里,来到了几百年前的自贡,手里有一张纸条,上面写着系统派给你的任务——建一个全国最大的盐场。如果对当地环境做过勘察的话,你会发现,这几乎是一个不可能完成的任务。为什么呢?

我们知道,盐场的主要功能是产盐。把盐生产出来,共分两步:第一步,获取含盐量很高的盐水;第二步,把盐水中的水蒸发掉,只留下盐。这两个步骤,在江淮地区很简单——晒海水就行,但是在自贡却成了难题。

首先,自贡在内陆,盐全部溶解在地下水里;海水什么的,见都没见过。而且,四川本就气候湿润,加上还是盆地,水汽聚集。一盆水摆出去,过一天变两盆,永远也晒不干。那怎么办呢?

自贡人民给出的解决方案是:在地面凿井,把含盐量很高的地下水——也就是卤水——打起来,放到锅里煮,水分煮干后就留下了盐。后来,人们把用这种方式生产的盐叫作“井盐”。

听起来挺容易的,但操作起来其实非常复杂。

先说凿井,凿井选址是需要撞运气的。有时候人们在一个山头凿井,凿得到处都是井眼儿,也不一定能凿出有卤水的井来。

这个问题对于自贡人民来说,是个名副其实的“千古难题”——花了一千多年才解决。从东汉时期到清代,自贡历代盐工先后钻了13000多口井,把地面凿了个遍。在反复试错之后,他们发现,有两个地方特别适合凿井,分别是自流井和贡井,井里打出来的卤水咸度很高。“自贡”这个后来诞生的地名,正是自流井和贡井的合称。

好,选址的大方位确定了,下一步就是在这片土地上凿井。要获取更高咸度的卤水,就要不断朝着井的更深处凿去。到了清代道光十五年,也就是1835年的时候,人们竟然凿出了一口深度为1001米的深井。这放在当时,可是相当了不起的。做个对比,在那10年之后,美国人的钻井最高纪录,也只有五百多米。

当时,从自贡的这口“千米深井”里,喷涌出了大量的黑色卤水,这放在自贡商人眼里,就是黑色黄金啊。因为,黑卤是卤水里“盐值”最高的一种。同样一口锅,用黑卤煮盐,产盐量比一般卤水要高得多。

卤水开采上来了,接下来是煮盐。从前,自贡煮盐的燃料用的是柴火和煤炭。但是木柴收集起来费时费力,煤炭也需要从外地运进来。这样一来,煮盐的效率就很低下。

怎么办呢?好在,自贡商人在凿井的过程中意外发现,自流井地区的天然气资源非常丰富。天然气可比柴火煤炭好太多了。你只需要凿一口气井,就会有24小时源源不断的天然气涌上来,根本不需要人管,也不会产生废料。这下,产盐效率自然就大大提高了。

好,上面咱们说的是,自贡商人是如何攻克井盐生产的技术难题的。不过,更大的难题在后面,就是资金问题。

19世纪中叶,开凿一口井的成本通常高达10000两白银,相当于当时250位县令一年的俸禄总和。况且,许多井的开凿成本远高于这个数字。

另外,凿一口井花费的时间,通常是四、五年或者十几年,有的井凿了数十年才凿到卤水,凿井人都换了好几个。凿井尚且花费如此大的财力、人力,就更别提后面更加复杂的工序了。而当时,四川经历了许多战争,城市不再繁荣。从外地流入四川的也是一些难民,几乎没有家庭能够独立承担打井的费用。

要是在现代,我们创业时如果缺钱,可能会想到向银行借款。然而在那个年代,国家的金融机构资金规模非常有限,只能提供短期贷款。打井是一个需要长期大量投资的工程,金融机构没有能力承担。

不过,自贡商人并没有被这个问题难倒。他们是怎样筹集资本的呢?首先,凿井需要选好地理位置,动工之前要找到一处预判卤水含量高的土地,并向所有者租下这片地,作为井基,大意就是打井的基础。这意味着土地将从用于农业耕作转向用于采掘业。这一步飞跃得益于一项悠久的传统,这就是土地租佃契约制。无地少地的农民向地主租赁土地要立约,凿井人向地主租赁土地用以开凿盐井时,就仿照农田租赁的样式制定了井基的租赁契约。比如,租金跟农田租赁一样,可以通过支付实物来偿还,这里的实物就是盐。

地主往往希望在早期就能获得大笔的利润分红,一旦觉得盐井开凿过慢,就可能会提出撤回土地。为了让盐井不受地主影响,能够继续开采下去,自贡商人们在许多契约中约定,刚开始向地主支付一笔押金,而之后的租金一定要等到盐井开采成功才支付。在开采过程中不允许地主对盐井的开采指手画脚,井基的租期是直到“井老水枯”。也就是说,直到盐井资源完全采完,土地才会重新回到地主手里。于是,土地和地主逐渐分离,这也为后来自贡转型成工业城市奠定基础。

除了土地,凿井、煮盐以及搭建设施设备都需要找有相关技术的人。于是,自贡商人便开始慢慢联合起拥有土地、资金、技术的人,在契约中约定三方共同享有盐井的分成,这便是早起自贡的凿井合伙制,此时地主、技术人员、投资者之间就不再是单向的租赁关系或雇佣关系,而是合伙关系。到后期,这种合伙制契约甚至还用到了股份的概念。比如把开一个盐井的工程分成30股,那么地主分得7.5股,投资者得22.5股。如果后来土地和资本对开发盐井的作用发生变化,他们所占的股份也会随之变化。这种复杂的商业合伙制将亲属的、非亲属的,本地的和外来的资本都聚拢在一起,这种跟早期近代工业企业相近的特点,让自贡不借助金融机构,也完成了工业化的初始投资。

然而盐井的开凿是需要长期大量投资,很难有投资者能够从始至终地负担盐井的投入。有时挖到一半的井不得不作废,那么,怎样确保后续也有资金能够源源不断地注入开发呢?

当最初的开发商人没办法继续投资时,他们会把资产转让给新的合伙人。这个过程叫上下节转让,它有点儿像接力赛跑,前一个人如果跑得没力气了,就把原来持有的股份传给下一个人。这样一来,哪怕盐井在开发的中途遇到了资金困难,也能保证一直挖到底。

这种上下节转让制度还是源于中国发达的契约文化。协议各方通过正式的裁定或者非正式的习惯来进行约束和规范,支撑着中国20世纪之前罕见的大规模资本投资。

自贡商人的盐业企业逐渐庞大,规模从一两口井逐渐变成了大盐场。19世纪80年代,四川总督丁宝桢估计,至少有100万人在盐场的井、灶工作,另外有数十万人作为船工运输食盐,还吸引了许许多多来自陕西、山西、广东、福建等地的外地商人。

可以说,当时的自贡就像是一个井盐王国,融合了不同阶层、不同地域的人。这些人的生活和饮食习惯各不相同——盐工干活辛苦,出汗多,饮食偏好重口味;外地商人住在会馆里,保留着从前在家乡或酸或甜的饮食嗜好;再说自贡的大盐商,是当时全中国最富有的一批人,饮食上自然不满足于惯常口味,而是追求精细、刺激。我们开头提到的,由盐工菜、会馆菜、盐商菜组成的自贡盐帮菜体系,就是在这个时期走向成熟的。而这些,都始于我们所讲的核心故事,自贡盐场从手工作坊向大规模工业企业的转变。

这样的规模化转型,并不完全是好事。你或许听说过一个经济学定律,叫“规模报酬递减”,说的是,当厂商规模大过一定程度时,由于它生产的各个方面难以得到有效的协调,生产效率会逐渐下降。解决这个问题的一个典型思路是改善管理或组织方式。当时的自贡商人,采取的也是这个思路。

原来,在井盐开发的过程中,由于人们往往以家庭为单位进行投资。于是自贡这里逐渐形成了一些富裕的家族。在创建商业组织时,自贡商人充分利用了特有的家族文化,将一个姓氏里的人团结起来,形成高效运作的商业组织。比较有名的就是盐商里的四大家族,他们分别是李四友堂、王三畏堂、胡慎怡堂、颜馨桂堂。清朝四川有句流行的俗语是:“你不姓王、不姓李,老子就不怕你。”道出了人们对盐商中德高望重者的敬畏。

四大家族内部如何分权呢?你可以把家族看作一个大公司。家族里一般有一个灵魂人物,他就是公司的一把手。公司里重要的职位,全都由家族成员担任。家族的结构比较简单,一个管盐业财产的部门,你可以理解为公司的核心业务部门。一个管农业财产的部门,其实就是衍生业务部门。还有一个是跟外面打交道的部门,也就是公关部门。公司一把手会管核心业务,一把手的儿子或者女婿会负责其他部门。

为了让这个公司更有凝聚力,家族还有一些规矩和仪式。比如,有的家族规定永不分家,财产永远归集体所有,这让后续企业赚到的钱能够继续投入集体事业,也就是盐井的开凿,而不是为个人贪污。有的家族建了大祠堂,在祠堂竖一个大石碑,石碑上刻着族规。他们用这样的方式,提醒后代要对家族忠诚。

家族的每个部门也分了等级。举个例子来说,管理一个盐灶需要一个部门,叫柜房,柜子的柜,房子的房。柜房一般分五级,最下面一层是学徒,然后是工人,再往上就是领导层。学徒比较有意思,有点像现在公司设的管培生。他们在盐灶柜房学习经营管理。这些家族公司非常重视管理人员的挑选。盐灶柜房的中层管理人员,都是从这些学徒中挑选的。提醒一下,这里学徒跟家族可不一定有血缘关系。有的管理人员在职位上表现优秀,通过了见习期,还会被提升到公司永久性的管理职位。这些人业务水平一流,可以说是高级职业经理人。其他的家族公司还会来挖人才呢。

自贡商人以家族为根基,建立起具有传承性的家族企业。而在美国的商业史上,家族企业的历史与美国的历史几乎一样长,如今美国不少著名的公司也为家族所有,例如微软、沃尔玛、戴尔、杜邦等等。自贡商人的企业组织管理模式与美国商业精英的想法不谋而合。

好,上面我们说的是,自贡盐商是如何通过技术、金融和管理创新,克服重重内部挑战的。接下来这段故事,我们来看一看盐商与外部政策环境之间的博弈。

我们都知道,在封建王朝,盐税是财政收入的重要来源,食盐的生产、运输、销售等一切活动都在政府的严密控制之下;所以普遍来看,国内盐商的生存环境是比较艰难的。

但是,自贡盐商的情况有点特殊。因为他们身处天高皇帝远的西南地界,而且最初盐业生产的规模并不大,所以朝廷在他们身上就没花什么心思。相比于东边和北边的同行,他们的日子要宽松一些。

但是,他们也有自己的烦恼。这个烦恼用四个字来概括就是“引岸制度”。简单说,在这个制度下,全国市场这一整个蛋糕,被朝廷划分成若干小块,每一块都指定了若干世袭盐商把持。也就是说,每块区域里的食盐都是专人专卖,不准跨区域自由买卖,否则以私盐治罪。这就限制了自贡地区盐场产盐销量。

当时,自贡商人们最眼馋的就是两湖地区这块奶油最多的蛋糕。不过,长期以来,两湖地区所需的盐都被淮盐所把持,川盐占其市场份额非常小。自贡商人们只能眼巴巴羡慕着,也没有其他的办法。

后来,他们等到了一个机遇。这个机遇,就是1851年爆发的太平天国运动。这场草根与官府之间的内战一直持续到1864年。两湖地区的人民,日常吃的盐都是来自江南的淮盐,而且是由朝廷批准的那几家淮商专卖的,其他人的盐,政府根本就不允许你进来。但是太平天国运动爆发的第三年,太平军攻克南京,两湖地区和江淮地区之间断了贸易往来。民以食为天,食不可一日无盐啊。面对这么个大问题,清政府只好借拨川盐过来应急,这就是“川盐济楚”,因此带来了自贡盐业历史上的第一个大繁荣。当时,自贡的富荣盐场一跃成为四川最大的盐场,四大盐商家族之首“王三畏堂”成了中国19世纪中叶最大的工场手工业资本集团。

表面上看,好像是自贡盐商撞了大运,借政策的东风开拓了市场。但其实,这份“命运的礼物”,是自贡盐商自己攥着绳子,把它硬拽过来的。

什么意思呢?其实一开始清政府借拨川盐到楚岸的时候,只调拨了1.6万担,大约是80万公斤。但这时候两湖地区食盐运销权还是在淮商手里,政府调拨川盐只是个权宜之计,没有规定常年运送。但到手的鸭子怎么能轻易放走?于是自贡盐商在此后的15年间,一直锲而不舍地贩运大量川盐入楚,牢牢坐住了这块天上掉下来的市场。

按当时的政策,这种行为原则上属于越岸倾销,是要按贩卖私盐论处的。但他们不仅没有被处罚,还使清政府在1856年被迫承认了川盐在两湖地区的合法性。史料记载,当时“川楚商民均忘食淮旧制”,也就是说,大家都不记得淮盐这个老伙计了。

其实,川盐能让两湖地区人民“乐不思淮”,靠的当然不是蛮力。

客观地说,川盐与淮盐相比,更加物美价廉,就连长期抑川盐而扬淮盐的清两江总督曾国藩,也不得不承认,川盐具有比淮盐更多的优点。如果照商品流通的市场规律,不加人为的限制,川盐在两湖广大地区,是有其广阔持久的销售市场的。再加上,“川盐济楚”一开始,自贡的大盐商们就马不停蹄地在楚岸的宜昌、沙市、汉口等设立盐号和支店,组织大批人力运输、贩卖食盐,把自己的小旗子插满了“市场要地”。今天再回头来看,这些不正是企业抢夺市场份额、跃升行业龙头的关键要素——产品能力和渠道能力嘛。

所以,自贡盐商从促使政府转念,到市场的扩张,再到产量的增加,靠的不仅是政策机遇,更是市场的力量。在这件事上,企业本身的决策、产品和渠道能力,都得到了充分展现。

当然,这是用咱们现代人的眼光去看的。如果放回到清代的社会环境中,企业跟政府的博弈,一方面可以像我们刚刚说的,充分运用市场的力量;但另一方面,跟封建统治阶级打好交道也是一项必不可少的操作。

清代商人运作政策的方式主要有两种:一种是交结权贵;另一种就是给国家捐款捐物,换取政府信任。这些事情,自贡的大盐商们当然也没少做,也取得了一定效果。但后来,他们却开始自觉或不自觉地站在了政策的对立面,跟政府的博弈也陷入了扭曲。

怎么回事呢?“川盐济楚”的故事还有后半段。当时,自贡盐商的生意虽然凭借政策机遇和市场力量直上青云,但随着太平天国战争的结束,国家开始逐渐恢复淮盐在两湖地区的原有地位。从清同治七年,也就是1868年起,曾国藩等朝廷要员为恢复两淮盐区的引岸,多次奏请朝廷压缩川盐销楚数量,使得数十年内自贡盐在楚岸的销售份额一步步缩小,从年销售量125万担下降至45万担。自贡盐商的日子也就越来越难熬。

后来,政策形势更加严峻了。四川总督丁宝桢在富荣盐场创办了官运局,实行官运商销制度,也就是官府将盐场生产的食盐统一收购,存储在官设的仓库里,再转卖给商人去销售。这么一折腾,必然会大大伤害自贡盐商的利益。盐商之首、“王三畏堂”的主人王朗云气不过,就通过相熟的京城大官,不断上访户部、都察院。

但是,由于王朗云之前就因为对抗政策,跟丁宝桢结下过梁子。这次,丁宝桢决定趁这个机会好好整治他,于是将王朗云过往对抗官令的所有行径上报朝廷,引得慈禧大怒,颁下懿旨,革了王朗云之前捐银赈灾得来的二品官职,交给丁宝桢严惩严办。王朗云得到京官密信通告,急逃他乡,流亡4年才回到自贡,“王三畏堂”元气大伤。

王朗云的这段故事,是我们观察当年盐商与政府对立的一个切口。今天来看,这种对立,本质上是当时的企业家,对于朝廷专制压迫的一种被迫反抗。如果不反抗,面临的就是衰败灭亡。

因为在当时的社会环境下,盐商只是封建统治者维护统治、攫取利益的工具之一。不反抗的另一面就是无休止地接受政策压制、无休止地向朝廷输送钱物。

自贡盐商的同行前辈,乾隆年间江南地区的盐商,就是一个典型例证。只要国库吃紧、朝廷暗示,就得忙不迭地送钱;遇上重大军需、庆典、赈务、工程,更要踊跃捐输巨款;皇帝每次南巡,也都得布置大排场,吃喝住行伺候到位。

所以,到乾隆时,盐商们看似资产雄厚,内部却财力空乏。因为雍正已经在这些人身上榨干了油水,只给他们留下个“富商”的虚名。

最典型的一个当属一位叫江春的盐商。1789年,历任首席总商多年的扬州盐商、一代巨富、乾隆爷的“布衣之交”江春,在贫困潦倒中黯然辞世。他晚年家业衰败,关键原因就是长年接待皇帝下江南的铺张靡费,还有无穷无尽的报效捐输。

在封建社会的政企博弈中,朝廷是永远的赢家。这一场棋局,从开始就注定了结果。

但是,即便是在封建政府如此压制和盘剥的环境下,自贡盐商也能一头运作政策,一头运作市场,建立起属于自己的庞大财富王国,其谋略和胆识,在今天看来就更加令人赞叹。

其中最有代表性的体现,就是在“川盐济楚”这个历史节点上。这一政策机遇,使自贡盐业步入鼎盛。但这种局面,严格来说并非清政府促成的,而是自贡盐商自己争取来的。也就是说先有了政策的突破,其后才是政府的认可,它的背后,集中体现了计划力量与市场力量之间的博弈消长。这一点,在后来的历史进程中也屡屡得到重现。

好,以上就是《自贡商人》这本书里,我要与你分享的主要内容。

自贡井盐企业向大规模工业企业转型的这一过程,让人不觉联想到当代巨富查理·芒格说过的一句话——“宏观是我们必须承受的,微观才是我们可以有所作为的。”

正如本书作者所言,自贡井盐企业的生长逻辑,其实与一般企业是共通的:利用技术和组织革新突破生产效率瓶颈,利用金融工具撬动资本力量;在适应宏观环境变化的同时,运用市场规律实现个体利益的最大化。

从1887年至清末,自贡盐的年产量一直处于鼎盛期,保持在20万吨左右,是全国销盐量的五分之一。当时的自贡,不仅是四川最大的制造业中心,也成了一块“吸金海绵”,吸收了中国正在寻求出路的大量资本,成就了自贡盐商富甲一方的传奇。

其实,人们之所以愿意花时间去看巨富的成长之路、伟大的企业传奇,最深层的原因并不是他们最终拥有了让人羡慕的财富,而是因为,他们面对的问题也是我们今天遇到的问题,他们如何解决这些问题,也对我们有启发。他们更好地解决了我们今天会遇到的问题。

比如,面对资源困境如何突破?如何管理一个日益规模化的组织?如何撬动你并不拥有的资本?如何在既定政策环境中寻找可能机遇?这些问题,自贡商人都给出了具有现代意义和现实启发的解决方案。因此,捋清自贡井盐业的转型机理,对于我们理解当今的企业困境和相应对策,同样具有极为重要的参考价值。

撰稿:侯彦冰 转述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.人们惯常提起的近代中国的内外困境并没有阻碍自贡井盐工业的规模化转型,反而促使自贡盐商们汇聚工业资本、成为一代巨富。

2.宏观是我们必须承受的,微观才是我们可以有所作为的。

3.自贡井盐企业的生长逻辑其实与一般企业是共通的:利用技术和组织革新突破生产效率瓶颈,利用金融工具撬动资本力量;在适应宏观环境变化的同时,运用市场规律实现个体利益的最大化。