《脆弱的崛起》 裴鹏程解读

《脆弱的崛起》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者徐弃郁是清华大学国家战略研究院资深研究员,曾经在国防大学战略研究所担任副所长。

关于本书

这本《脆弱的崛起》是徐弃郁老师最重要的代表作,先后三次修订再版,并受到国际学界关注,于2017年在美国出版。

核心内容

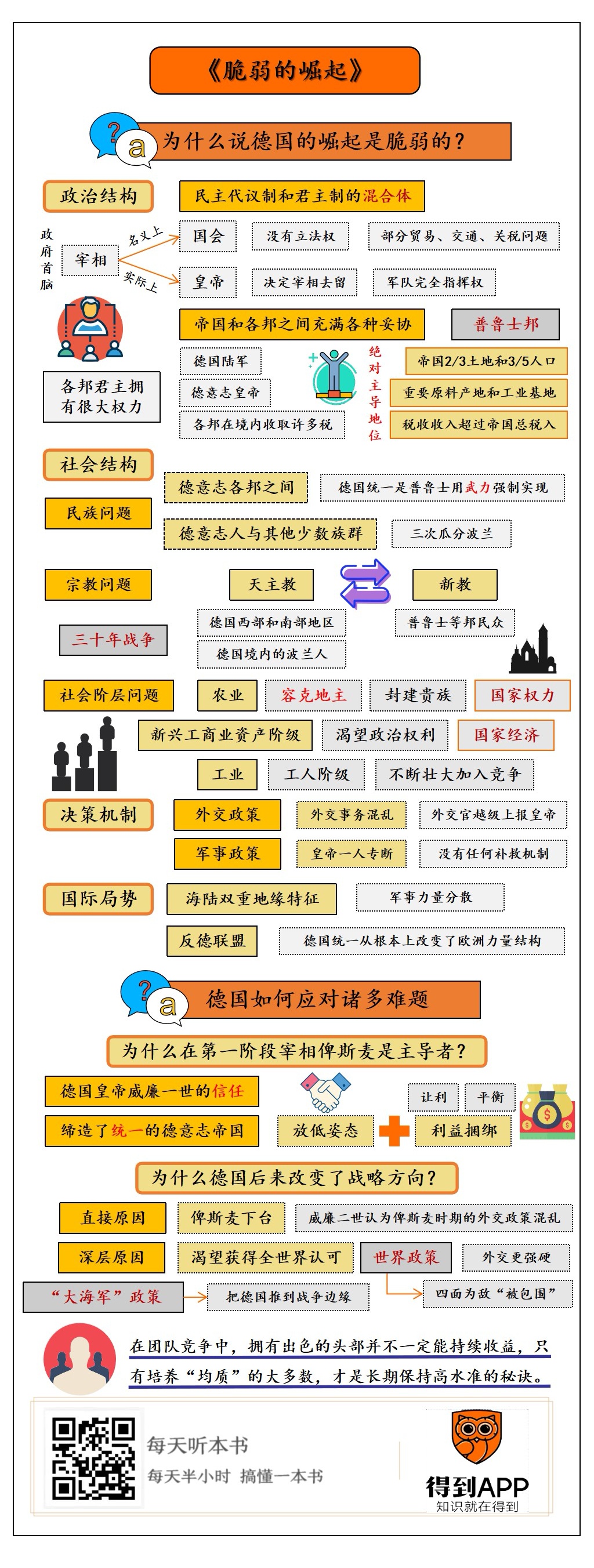

从1871年德国统一到一战爆发,这四十多年德国分别推行着两个完全不同的“大战略”:前二十年是俾斯麦担任帝国首相时期,他通过高超的外交手段,谨慎地维持着德国的稳定发展。之后的二十多年,德皇威廉二世当政,在民意的裹挟下,他一改之前俾斯麦的外交风格,最终导致德国走向战争。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《脆弱的崛起》,副标题是“大战略与德意志帝国的命运”。

说到近现代史上最引人注目的国家,德国一定在列。德国脱胎于中世纪的神圣罗马帝国,虽然叫帝国,其实是一盘散沙。1806年,名不副实的神圣罗马帝国被拿破仑强行解散。但没人想到的是,六十多年后,德国就实现了真正的统一。而且,德国统一不到50年,它的工业实力就已经排名世界第二,欧洲第一。甚至被两次大战被打垮后,德国经济还能再次腾飞,到现在仍然是欧洲排名第一的经济体。

在看这段历史的时候,很多人都会感叹,德国就像是个不倒翁,被打倒后总能重新站起来,非常了不起。但“总能站起来”就意味着它常常被打倒。在德国那么多次的“站起来”中,有一次特别重要,这就是1871年的德国统一。著名历史学家斯塔夫里阿诺斯就曾经说:“1871年以后,德国工业以巨人般的步伐前进,使欧洲其他所有的经济,包括英国的经济都落后了。”既然这样,为什么在后来,德国还会被打垮呢?

今天这本《脆弱的崛起》讲的正是1871年德国统一到一战前这段历史。对于“崛起的德国为什么被打垮”这个问题,以前的答案可能是“新的世界大国崛起必然引发战争,在不可避免的战争中,德国被群殴,最终垮掉了”,或者是“德国统治者威廉二世是个好战分子,是他把德国拖入战火,自寻死路”。

今天这本书会给你一个不一样的解释。先来介绍一下作者徐弃郁老师。作为「得到」用户,你应该对他不陌生。徐弃郁老师是清华大学国家战略研究院资深研究员,曾经在国防大学战略研究所担任副所长。他也是『得到』的『英国简史』『美国简史』『德国简史』『全球智库报告解读』等课程的主理人。这本《脆弱的崛起》是徐弃郁老师最重要的一部代表作,先后三次修订再版,并受到国际学界关注。这本书的英文版权就被哈佛大学肯尼迪政府管理学院购买,于2017年在美国出版。

正如本书题目《脆弱的崛起》,徐弃郁老师提到,德国虽然实现国家统一并迅速崛起,但这个崛起是非常脆弱的。从1871年德国统一到一战爆发,这四十多年可以分为两个阶段,德国分别推行着两个完全不同的“大战略”:前二十年是俾斯麦担任帝国首相时期,他通过高超的外交手段,谨慎地维持着德国的稳定发展。之后的二十多年,德皇威廉二世当政,在民意的裹挟下,他一改之前俾斯麦的外交风格,最终导致德国走向战争。

接下来,我们就分两部分来了解一下这本书的精华内容。

第一部分我们看一下,作者所谓的“脆弱的崛起”到底是指什么?

第二部分我们讨论,既然德国的崛起是脆弱的,俾斯麦到底做了什么,为德国赢得了稳定发展的二十年?既然这样,为什么后来德皇威廉二世要改变国家战略?德国又是如何滑入世界大战深渊的?

先来看一下,为什么说德国的崛起是脆弱的?

你可能没有想到,从1871年德国建立之初,它的脆弱性就已经暴露出来了。

首先看政治结构方面。

1871年,虽然德意志帝国成立,德国实现统一,但这样的统一完全是妥协和平衡的结果。比如,德国的政治体制是民主代议制与君主制的混合。帝国宪法规定:“要实行普遍、平等、直接选举的帝国国会选举法。”看起来,帝国国会好像是德国最高权力机关。但实际上,它的权力非常小。虽然叫国会,但它主要负责的是批准军事预算等法令,除此以外,既没有立法权,也不能对政府提出不信任。政府的首脑是帝国宰相,宰相只是在名义上向国会负责,实际上是向皇帝负责。皇帝可以决定宰相的去留。另外,军队也只效忠皇帝而不效忠政府,军队的指挥权完全属于君主。除了内政,在外交方面,德国签订国际条约时,只有部分有关贸易、交通、关税的问题需要获得帝国国会同意,其它条约皇帝一人批准就可以了。

德国政治结构的妥协平衡还体现在帝国和各邦的关系上。德国虽然完成统一,但其实是个各邦的“散装”组合。各邦君主拥有很大权力,像所谓的德国陆军其实是由几个主要邦的陆军凑起来的。军队平时由各邦君主负责,只有打仗的时候才由德意志皇帝行使指挥权。甚至1871年德意志帝国成立的时候,威廉一世想要使用“德国的皇帝”这个国家意义的称号都遭到个别邦的拒绝,最后威廉只能使用“德意志皇帝”这个具有民族意义的称号。而且,帝国也并没有多少收入来源,能收的几种税少得可怜,而各邦可以在境内收取许多税。当时的人们常说“帝国是大家的包伙人”。也就是说,帝国就像是个食堂管理员,只负责定期从各邦手里收一笔伙食费,然后给大家供饭吃,除此以外别的事情就管不着了。

在德国的各邦中,有一个邦非常特殊,这就是普鲁士邦。普鲁士国王兼任德国皇帝。这是因为,普鲁士邦占据着绝对的主导地位。它拥有帝国2/3的土地,和3/5的人口。德国最重要的原料产地和工业基地也在普鲁士境内。它的税收收入,常常超过帝国总税入。

你看,德国政体是民主代议制和君主制的混合体,帝国和各邦之间充满了各种妥协。所以,德国看起来是个统一国家,其实内部充满矛盾。日常政令推行充满阻碍,即使在战争的时候,也很难集中全部力量。这正是德国崛起中脆弱的第一个方面。

除了政治体制的脆弱,社会方面也矛盾重重。

德国统一是普鲁士用武力强制实现的,所以德国统一后,普鲁士和那些被打败的邦之间是有裂痕的。俾斯麦在他的《思考与回忆》一书中这样说:“各个德意志人随时准备用火和剑同自己的德意志邻居和同族人搏斗,如果发生连他本人也不理解的纠纷,只要王朝有令,就亲自把对方置于死地。”你看,连德意志各邦之间的隔阂都这么深,就更不用说德意志人和其它少数族群的矛盾了。历史上,普鲁士曾经和俄国、奥地利三次瓜分波兰,所以德国土地上有很多波兰人。现在让他们效忠德国是很难想象的。

与民族问题混杂在一起的,还有宗教问题。马丁·路德发起宗教改革后,德意志境内就存在天主教与新教的尖锐对立。普鲁士等邦的民众主要信仰新教,但在德国西部和南部地区,天主教占优势。另外,德国境内的波兰人也信仰天主教。要知道,宗教冲突可是件非常可怕的事情。17世纪,德意志地区的天主教与新教群体之间曾经爆发“三十年战争”,邦国的人口被消灭了约25%-40%,男性人口更是将近有50%阵亡。想到这段历史,德国宰相比洛就感叹:教派之间的分歧随时都会导致德意志帝国分崩离析。

德国的社会矛盾不仅存在于民族问题和宗教问题上,还体现在社会阶层之间。传统的德国社会基本上以农业为主,掌握土地的阶层被称作容克地主。他们在国家政治生活中长期占有统治地位,政府官员、陆军军官主要都出身于容克地主。但是到德国统一的时候,工业化已经有了相当的进展,农业在国家经济中的比重迅速下降。这就造成一个尖锐矛盾:迅速壮大的工商业资产阶级要求获得与经济地位相匹配的政治权力。但德意志帝国是由封建贵族主导建立的,传统的容克地主阶层牢牢掌握着核心权力。你可能会说,新型资产阶级和传统地主之间的矛盾,难道不是欧洲各个国家都有的吗?但德国不一样。因为德国统一时间比较短,工业化过程又十分仓促、集中。所以,新的社会力量没有充足的时间,像英国、法国一样逐渐替代旧的精英阶层。这就引发了德国社会的撕裂,新兴资产阶级掌握国家经济,传统精英掌握国家权力,双方互相撕扯,但谁也搞不动谁。而随着工业进一步发展,第三个新的群体,也就是工人阶级不断壮大,他们很快也加入竞争中,这导致德国社会的问题更加复杂,形成一种难解的僵局。这种政治僵局贯穿了第二帝国的历史。

说完了政体方面和社会方面的问题,其实德国还有个不得不说的脆弱之处,这就是“决策机制”的脆弱。

德国当时在外交决策方面有个基本流程:首先是使馆搜集外交信息,外交办公厅汇总后呈报给宰相,然后宰相形成判断并主导制定政策,最后皇帝进行裁定。执行的时候,宰相下达具体指令,驻外的外交官员负责具体操办。但在现实中,这个程序很难落实。因为,当时德国的外交官都出身贵族,所以他们经常利用与王室之间的特殊关系越过宰相,直接向皇帝报告。但这就造成外交事务的混乱。

德国统一过程中,最重要的一步是打败了法国。打败法国后,俾斯麦认为应该维持法国动荡的政局以及共和制,这对德国是有利的。因为,德国东部的俄国是君主制国家,如果德国西部的法国也保留君主制的话,法俄就更有亲近感,容易走到一起夹击德国。但德国驻法大使阿尼姆伯爵认为,法国已经被打败,暂时构不成威胁。而法国社会动荡很容易波及德国。不妨帮助法国恢复为君主国,这样可以和德国王室、贵族一起维护统治阶级的利益。这个主张遭到俾斯麦驳斥。但阿尼姆伯爵并没有服从,而是绕过俾斯麦直接向德皇威廉一世写信,这显然破坏了宰相对外交事务的统一领导,导致德国在对法问题上出现混乱。

除了外交决策,德国的军事决策也存在类似的分裂。比如,德国的军政和军令是完全分开的。德军行政方面的工作主要由普鲁士陆军部负责,宰相也能在国防预算、兵员补充、装备、军需方面发挥一点象征性的作用。但在军令方面,比如军事计划、军队组织训练、动员和实用,完全由皇帝一人专断。除了陆军部以外,还有一个叫总参谋部的机构,在平时负责制定作战计划,战时负责具体落实和执行皇帝命令。另外,一小部分陆海军将领还会组成一个“军事内阁”,每天向皇帝做汇报,就军事问题进行讨论决策,它实际上成为一个与普鲁士陆军部、总参谋部平行的军事机构,彼此之间没有任何实质上的联系。而且,德国的武装力量也没有统一的指挥机构,也是直接听命于皇帝。这就导致一个严重问题,在进行军事战略决策的时候,只有皇帝一个人能协调各个方面。这其实特别考验皇帝的素质,皇帝如果非常能干,反应速度快,或者善用贤能,帝国运转就良好,如果皇帝能力不足,那可就糟了。因为没有任何机制来补救。

说了这么多,你肯定发现了,新建立的德意志帝国在制度准备上是“先天不足”的。政治结构、社会机构、决策体制都存在大问题。各个小团体都努力让自己的权力最大化,但缺乏完善的法律和机制规范。所以,这些小团体只能处在一种各自为政的状态。这不仅不利于德国形成比较均衡的大战略,而且连进行某种全局性、连续性的筹划都很困难。

这正是所谓的德国“脆弱的崛起”。

其实,德国崛起中的脆弱远不只这些。要知道,德国的统一和崛起可不只是自己的事情。看一下德国的地理位置就会发现,它面临着非常不利的国际局势。

德国位于欧洲中部,既有漫长复杂的陆上边界,又濒临海洋,这是典型的海陆双重地缘特征。这意味,它的军事力量需要被分散到不同方向。更糟糕的是,德国处于大国的包围之中,东临俄国,南接奥地利,西部与法国相连,唯一不与大国接壤的是北方是北海和波罗的海。而在这个方向,德国也面对着英国的海上霸权。俾斯麦就总结道,德国处于“中心和无屏障的地理位置,国防线伸向四面八方,反德联盟很容易形成”。

俾斯麦的担忧就是眼前的现实。因为德国的统一从根本上改变了欧洲的力量结构。欧洲总共五个强国,英、法、俄、奥、德。德国只在统一过程中就打败其中的两强——奥地利和法国。这怎么能不引起欧洲国家的强烈反弹呢?奥地利和法国一直都在伺机报复。俄国呢?德皇和俄国沙皇是远方亲戚,两个王室之间原本走得比较近。但随着德国迅速统一和崛起,俄国觉得,德国打败了西边的法国、南边的奥地利,接下来不就轮到东边的俄国了吗?所以,俄国也变得高度紧张。再看英国,英国虽然没有直接跟德国接壤,但英国决不允许欧洲出现一个强大的国家跟自己争夺世界霸权。原来德国没有统一之前,法国是英国主要提防的对象,所以英国经常拉着普鲁士敲打法国。但是普鲁士打败法国,德国建立后,欧洲大陆的力量对比就此发生了根本性变化。英国一位著名政治家在议会讲演的时候就强调,德国统一是欧洲大陆的一场革命,受冲击最大的就是英国。

你看,统一后的德国并不是我们所想的那样充满光明和希望,无论是国内情况还是国际环境都非常严峻。

面对这样的局面,为什么德国还能继续发展,甚至在最初二十多年间没有跟其它国家之间爆发剧烈冲突呢?

第二部分我们看一下,面对这么多难题,德国是怎么应对的?

德国从1871年统一到一战爆发,这四十多年的国家战略可以划分为两个阶段。这两个阶段分别由两个人主导:第一个阶段的主导者是帝国宰相俾斯麦,第二个阶段的主导者是后来的德意志帝国皇帝威廉二世。

你可能会有疑问,德意志帝国的决策权是皇帝掌握的,为什么在第一阶段宰相俾斯麦却是主导者呢?

这一方面当然是德国皇帝威廉一世的信任,但更重要的是,俾斯麦太出色了。徐弃郁老师认为,正是俾斯麦缔造了统一的德意志帝国,并为德国发展创造了20年的和平环境。

其实,面对德国统一后的局面,俾斯麦首先想到的策略跟我们一样,就是放低姿态,说德国没有更多要求,只想管好自己。如果别的大国有矛盾要找德国仲裁调解,它就尽可能避开矛盾焦点,不去当头。

一次,英国驻德大使找上门,说俄国破坏了《巴黎和约》,想要把势力扩展到黑海地区,并且顺便质问德国,是不是暗地里为俄国撑腰。面对英国的质问,俾斯麦没有直接回应,而是说,德国和俄国之间的关系一直是公开的,没有秘密协定。紧接着,俾斯麦话锋一转:当初普鲁士和英国之间有良好关系,现在德国也将与英国继续保持良好关系。

但双方的关系真的能像当初一样吗?不只是英国,每个欧洲国家,都不可能因为俾斯麦一句话就卸下提防。打个比方,一群人正在吃饭,突然有个大胖子走过来说:“你们吃你们的,别管我,我就坐这儿看看。”德国就是这样一个突然出现的大胖子,在欧洲这个饭桌上,谁还能安心吃饭。

所以,德国想独善其身、韬光养晦,只靠放低姿态是绝对不够的。接下来,俾斯麦想到的解决方案是,施展他强大的外交手段,编织一张大网,把各个大国的利益捆绑在一起,你中有我我中有你。

具体的内容讲起来很复杂,但俾斯麦的战略中有两个关键词:第一个词是“让利”,也就是说,德国打破以前的不结盟政策,加入很多同盟。而在每个具体的同盟里,德国的利益都要小于其他国家。看起来,德国是在割肉,但如果放眼所有的同盟就会发现,总的来说,德国的收益其实是最大的。

俾斯麦外交战略的第二个关键词是“平衡”。因为结盟还不够,结盟只意味着德国要分头和欧洲各国做朋友,但是欧洲各国之间可能存在各种矛盾。比如奥匈帝国和俄国就在东南欧斯拉夫人的问题上有严重冲突。一些斯拉夫人生活在奥匈帝国地盘上,但俄国人认为自己是斯拉夫人的老大哥,嚷嚷着要帮助寄人篱下的同胞们出头。这时,俾斯麦就施展平衡之术,这边跟奥匈帝国说,我们都说德语,关系最亲近啦,所以只要俄国来打你,我一定出面支持你。转过头,俾斯麦又跟俄国说,你放心,我会拦着奥匈帝国不让它挑衅你。另外,只要你不主动打奥匈,德国也不会发动战争。

你看,在俾斯麦的左右周旋中,给各个有疑虑的大国分别吃下了定心丸。这些国家都认为自己的利益得到基本的保障,便慢慢接受了统一德国的出现。德国也因此获得了宝贵的二十年的和平发展时机。

那既然德国依靠俾斯麦的外交策略获得了稳定和发展,为什么德国后来又改变了战略方向呢?

直接原因是俾斯麦的下台。虽然俾斯麦获得了德皇威廉一世的信任,但威廉一世去世后,新任德皇威廉二世并不愿意活在宰相俾斯麦的阴影下。所以威廉二世上台后,德国的外交政策就来了个大转弯。

因为,在威廉二世看来,俾斯麦时期的外交政策是混乱的。还是拿俄奥这两个死对头来说。俾斯麦的做法是一方面和奥匈结盟反对俄国,另一方面又和俄国签订互不侵犯条约。

但威廉二世认为,这不是两面三刀、自相矛盾吗?如果将来真的发生战争,德国不就左右为难了吗?再说了,德国今非昔比,可是个响当当的大国。左右逢源的外交做派实在是有伤颜面。

所以,威廉二世放弃了俾斯麦复杂烦琐的结盟策略,来了个一刀切。德国跟奥匈帝国是传统盟友,那就明确地站在奥匈这一边。既然这样,德国和俄国之间的互不侵犯条约也就废除了。

这么一来,德国的外交策略确实很清晰。但原来俾斯麦费尽心机建立的平衡可就没了。俄国立马慌了,这是要开战吗?怎么办,不如去跟法国结盟。德国的左邻和右舍,再次成为德国的敌人。其次,奥匈帝国看到德国为自己站台,也变得不再谨慎,敢于和俄国发生正面冲突。奥匈帝国虽然是欧洲大国中最弱的那个,但现在却可以“以弱者身份绑架强者”,拉着德国团团转。还有,作为世界第一大强国的英国,它的目标是欧洲大陆各国彼此互相制衡。原来德国在努力追求平衡,至少俾斯麦主政时期,德国努力表现出了这样的姿态。但现在,德国竟然明目张胆地选边站,英国立刻紧张起来。

你看,德国的国际环境也就恶化了,德国看看四周,繁杂的结盟网络确实没有了,身边只剩下奥匈帝国这一个盟友了。

话说回来,难道德国新的领导集团中连一个明白人都没有吗?

当然有,但是德国发展到现在这个阶段,事实上已经没法延续俾斯麦时期的外交政策了。这是德国转变外交政策的第二个原因,也是更深层次的原因。

当时的欧洲盛行民族主义,英国人要保住“日不落帝国”的地位;法国人日夜筹划着要向德国复仇;连奥斯曼帝国、奥匈帝国境内的斯拉夫人也要求建立自己的国家。德国人呢?德国统一时间很短。统一之前,这块土地上的人饱受凌辱。别的国家打仗,竟然选在德意志的土地上,而且还雇佣德意志人来打。现在,德国终于统一了,德国人总算是扬眉吐气了,于是非常渴望获得全世界的认可。民众的这种诉求反映在国家政治上,就是要求国家在外交方面更强硬。

所以,德国在这个时候开始高调推行所谓的“世界政策”。德国要把政策重点放在海外殖民地的扩展上。也就是说,德国要获得与自身影响力相匹配的海外殖民地。之后,德国每次获得新的殖民地,比如中国的胶州湾、太平洋的萨摩亚群岛和加罗林群岛。政府就会在报纸上公开刊登贺电,并大张旗鼓地宣传。

当然,为了在全世界扩展影响力,那就需要拥有一支像英国一样强大的海军。这就是德国的“大海军”政策。德国划拨了大笔资金兴建海军。效果也很明显,只用了十几年的时间,德国就从一个海军小国变成一个海军大国,整体实力仅次于海上霸主英国。

看起来德国取得了成功,但实际上却把德国推到了战争边缘。英国的世界霸权虽然在衰落,但瘦死的骆驼比马大,尤其是海军方面,那可是英国的生命线。所以,眼看着德国在欧洲大陆选边站,甚至明目张胆地搞海军,英国坐不住了,它拉起一个反德的包围圈,一方面对德国不断提高警惕,跟法国、俄国签订互助协议;另一方面,继续强化本国的海军实力,与德国展开竞赛。英国的海上优势是上百年积累的,德国虽然一路追赶,但领跑的始终是英国,德国即使拼尽全力,也只能跟在英国制定的标准后面跑,“一直在追赶,但从未能超越”。

你可能会说,万一将来打仗,至少海军能抵挡英国。我们看一下一战就清楚了。德国毕竟是个陆地大国,所有关键性战役全部是陆军打的。海军主力舰队只跟英国舰队打了一场日德兰海战,其余时间基本上处于被英国海军封锁的状态。用丘吉尔的话来说,德国大海军就是个奢侈品,花了这么多钱但基本派不上用场。

你看,德国所谓的“世界政策”,并没有让威廉二世彪炳史册,也没有让德国人民收获应有的尊重和肯定,反而导致德国陷入四面为敌的“被包围”状态。到这时,距离世界大战的爆发,也就只剩一根导火索了。

回头看,面对德国崛起中的脆弱性,俾斯麦随时准备接受一种不完善、不确定的结果,通过合纵连横的外交手段维持德国统一后20年的稳定。而威廉二世等人却认为德国地缘政治复杂“不进则退”,为了生存只能采取进攻性策略。也就是说,他们认定战争是不可避免的,这导致“必有一战”变成一种自我实现的预言,最终引发了德意志帝国的崩溃。

最后,我们再思考一个问题。德国最终走向战争,是否有俾斯麦的责任呢?

我们可能会觉得,如果俾斯麦继续留任的话,至少战争不会来得那么快。其实,德国走向战争还有一个原因,就是德国没有培养出一支成熟的外交队伍。

俾斯麦的确是伟大的外交家,俾斯麦当宰相的时候,他基本上是德国的人格化,人们提到德国,首先想到的就是俾斯麦。但20年后,俾斯麦却留下一个没有独立思考能力,只能依靠大人物替自己做主的国家。

再看当时的英国,或许没有俾斯麦那样在世界历史上数一数二的外交家,但却有一批高水平的外交官员。正因为有他们,大英帝国的外交才能稳定有序地进行。

其实,在团队竞争中,拥有出色的头部并不一定能持续收益,只有培养“均质”的大多数,才是长期保持高水准的秘诀。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

面对德国崛起中的脆弱性,俾斯麦通过合纵连横的外交手段维持德国统一后20年的稳定。而威廉二世等人却认为为了生存只能采取进攻性策略,最终引发了德意志帝国的崩溃。

-

在团队竞争中,拥有出色的头部并不一定能持续收益,只有培养“均质”的大多数,才是长期保持高水准的秘诀。