《肇造区夏》 裴鹏程解读

《肇造区夏》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者谭凯(Nicolas Tackett) )是当今最著名的汉学家之一,任教于美国伯克利加州大学历史系。本书是他在宋史研究领域的最新作品,他的另一部代表作《中古中国门阀大族的消亡》,每天听本书已解读。

关于本书

本书不同于其他宋史著作过度偏重文献。作者综合了历史学、文学、考古学、外交政治学、地理学、文字学、人类学等研究方法,从国际关系的角度重新审视宋朝,对“汉族”“疆界”“中国”等概念进行了全新剖析。

核心内容

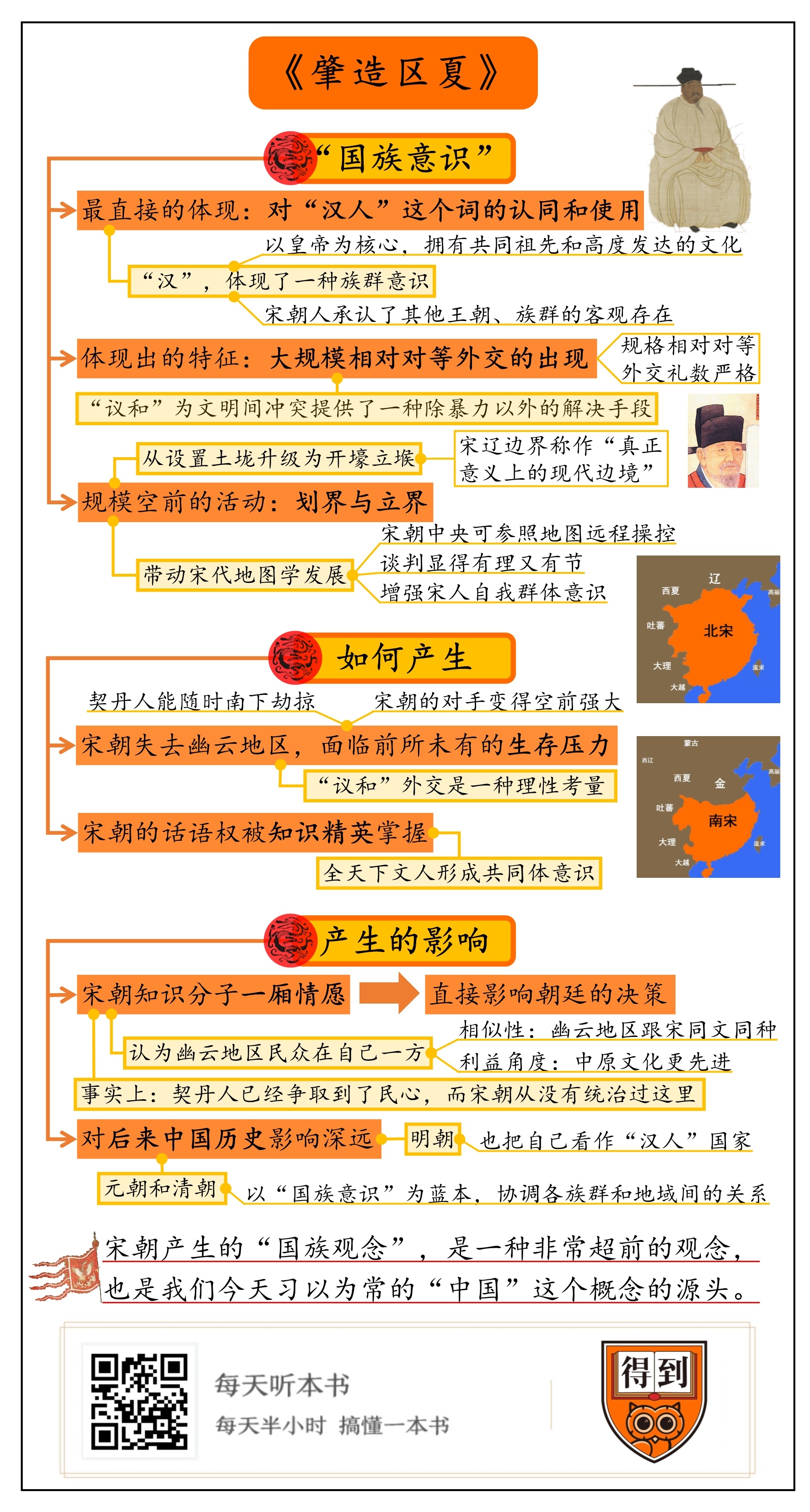

我们往往认为现代的民族国家缘起于18世纪的欧洲,本书提出,其实在11世纪的北宋,知识分子群体内已经产生一种可替代现代民族国家体制的制度——“国族意识”。这种意识对中国后来的历史产生了深刻影响。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的这本书叫《肇造区夏》。“肇造”就是肇始、创造的意思,“区夏”指的是华夏、中原,也就是古人心中的中国。所以,“肇造区夏”直译过来就是“创建华夏”或“创建中国”。

说到“创建华夏”,我们总会谈到商周。“肇造区夏”这个词就出自《尚书》的《康诰》篇。当初,周成王任命胞弟康叔治理商朝的旧地,成王这样勉励康叔:“希望你能发扬文王的功德,平易谦逊,共同创造华夏,让大小邦国井然有序。”你看,华夏文明是在这时开枝散叶的。除了商周,说到“创建华夏”,我们也会谈秦汉。古代中国的官僚制度、地理版图在秦汉时期具备雏形。

但是,今天这本《肇造区夏》讲的却是宋朝。按理说,“创造华夏”不应该有宋朝的份。时间上,宋代不前不后,谈不上创始。空间上,宋代的幅员规模相对较小,比不上隋唐,更比不上元明清。统治时长上,宋代比周朝、两汉都短。那为什么一本讲宋朝的书能担得起“肇造区夏”这个沉甸甸的词汇呢?

先来介绍一下本书作者,他是瑞士籍汉学家、美国伯克利加州大学历史系教授谭凯。你不要误以为谭凯是个华人。国外的著名汉学家有个习惯,就是要给自己起个与本名读音相近,同时中国风十足的名字。

这本《肇造区夏》是谭凯教授在宋史研究方面的最新力作。正如这本书的副标题——“宋代中国与东亚国际秩序的建立”。谭凯教授没有像其他宋史学者一样沉浸在文献中研究历史,而是综合利用历史、文学和考古资料,从边疆地区和东亚国际关系的角度重新审视宋朝。

谭凯认为,在宋代以前,生活在古代中国土地上的人认为“普天之下莫非王土”,皇帝受命于天,是整个天下的统治者。中原以外的蛮夷之地虽然没有被皇帝直接管理统辖,但终有一天会被皇帝的权威所辐射。但是,宋朝人就比较现实了。他们认为,自己驾驭的不是“天下”,而是“国家”。宋朝的皇帝只是“中国”这个文明世界的统治者,周边的蛮夷之地皇帝并不负责。因此,大致在11世纪,宋代的知识分子和政治精英阶层萌发出一种前所未有的共同体意识。作者把这种共同体意识,称为“国族意识”或“中国”意识。这种意识对宋代历史,以及宋代之后的中国历史产生了深刻影响。从这个意义上说,宋代称得上“肇造区夏”。

这种听起来有点奇怪的“国族意识”或“中国”意识是怎么回事?宋代为什么会产生这种意识?这种意识会对宋代以后的中国历史产生什么具体影响呢?

第一部分,我们先看一下,这种突然出现、听起来有点奇怪的“国族意识”或“中国”意识说的到底是什么?

宋朝人的这种意识,最直接的一个体现,是对“汉人”这个词的认同与使用。

今天,我们会习惯性地把“汉”作为一个族群的名字来使用。如果追溯起来,“汉”最早指的是汉朝。南北朝时期,北魏的统治者是鲜卑人,他们就用“汉”指称中原地区原本居住的群体。请注意,中原人是被其他族群称呼为“汉”,而不是自称。到唐代,各民族混居在中原,甚至隋唐王室都有鲜卑、匈奴血统。在这种大背景下,“汉”不能像之前一样指称中原地区的特定族群。唐代人如果想要指称自己,或是用唐朝的“唐”,这是国号;或是用华夏的“华”,这是个古老而且高贵的词。

但是到宋代,“汉”这个字的使用率突然提升。根据谭凯统计,在唐朝、五代,当指示“中国人”,也就是当时中原地区民众的时候,“汉”这个字的使用率只有6%。但是到宋代,“汉”的使用率达到53%。与唐朝人不同,宋朝人几乎不用国号来称呼本国人。如果用,也只是在区别本朝与前朝的时候会用,强调自己不是“隋朝人”“唐朝人”,而是“宋朝人”。

为什么“汉”这个词的使用率在宋代会突然提高呢?

前面说了,唐代人在指示自己时,有时会自称为“华”。“华”这个字,强调自己在文明世界中生活,透露出对周边“蛮夷”的鄙夷。但宋朝人使用的“汉”,可就很不一样了。“汉”体现了一种族群意识。“汉”原本指汉朝人的后裔。宋朝建国的时候汉朝灭亡已经七百多年了,相当于元朝到我们今天这么久远。谭凯认为,按照人类学的观点,宋朝人用“汉”这个词指称自己,强调自己是汉朝人的后代。这意味着宋朝人默认自己是一个特定的族群。这个族群以宋朝皇帝为核心,拥有共同的祖先,拥有高度发达的文化。

继续讨论下去,就会出现一些有趣的现象。如果宋朝人认为“汉人”是个特定的族群,其实也就承认了,宋代人的皇帝只统辖“汉人”生活的区域,周边区域并不在宋朝皇帝统辖范围内。换句话说,宋朝人承认了其他王朝、族群的客观存在。宋代以前,中原王朝的社会精英会仰仗自己的文化优越性,等待周边蛮夷的主动臣服。但宋朝面对周边的辽、西夏、金,无论宋朝人心里多么嫌弃他们,也不得不跟对方平等对话。

这时,宋朝的“中国”意识体现出来的一个特征,就是大规模相对对等外交的出现。

读宋朝历史,有一个情节总少不了——“议和”。当双方不想再继续打仗的时候,会进行“议和”,坐下来好好沟通,你要什么,我要什么。沟通得差不多了,为了防止某一方反悔,双方再签个文字材料,也就是“和议”或者“盟约”。大家以后,都按照“和议”办事。

比如,北宋建国四十多年后和辽再次开战,后来双方在一个叫澶渊的地方订立盟约。双方结为兄弟之国,北宋皇帝比辽朝皇帝年龄大点,占了便宜当了兄长,每年给辽这个弟弟“银十万两”“绢二十万匹”,作为“岁币”。此后一百年间,宋辽双方没有再发生过大的冲突。

又过了差不多四十年,北宋和西夏打了一仗。最终双方议和,西夏低头称臣,北宋每年给西夏一些绢、银、茶叶,以换取相安无事。后来女真人崛起灭了辽朝和北宋,南宋总是被女真人打败,不断跟女真人议和,主要内容基本都是低头称臣,割地、赔钱。

我们看到这样的情节,心里多半有些憋屈。但放在文明存续的角度来说,“议和”其实为文明间的冲突提供了一种除暴力以外的解决手段。双方冲突在极限到来之前及时收手,通过商议的方式寻找一个利益平衡点,换取和平,不得不说这是宋朝人的一大创造。

其实,外交对于宋朝是非常重要,是决定存亡的。宋朝有这样一个现象:很多最终能担任宰相、副相、枢密使这些高级官职的官员,基本都有负责外事活动的经历。据统计,北宋出使辽朝的使节中,大约有六成最终进入政府决策层。

可以看到,外交活动在宋代显得格外重要。既然这样,讲究就很多。比如有一条——双方会面的外交人员地位要相当。一次,欧阳修出使辽朝。这时的欧阳修是翰林学士,负责起草朝廷诏令以及编修史书,属于高级官员。所以,辽朝就派了一位宰相与其他几名重臣亲自陪同。欧阳修出使辽朝回京后,第二年就接替包拯出任开封知府,当了北宋首都的一把手。

除了规格对等这个大原则,还有很多严格的外交礼数。宋哲宗刚刚继位的时候,一位叫范百禄的大臣出使辽朝。当时的哲宗只有9岁,名义上的大宋国君,实际由太皇太后摄政。结果,辽朝一方粗心大意,在外交辞令中只问候了宋朝的太皇太后,却忘记问候小皇帝。看起来这只是沟通环节上的一个小疏忽,但违背了宋辽之间的外交约定。所以,范百禄虽然在辽朝的地盘上,仍然严肃反问“为什么辽朝如此失礼”,最终迫使辽朝按程序重新走了一遍。

说到外交活动,还有一件好玩的事情顺便说一下。宋辽两国使者沟通使用什么语言呢?宋辽疆界的交汇处在华北平原,于是流行于华北地区的某种汉语方言就成为外交活动的通行语。但是,总会有一些契丹人使节不会汉语,这时,配备翻译就是外交场合的一项基本工作。

这种对外交的严谨和重视,宋代之前是很难看到的。我们接着想,既然存在外交活动,就意味着有两个独立的外交主体。怎么才能确认双方都是独立的外交主体?

宋朝人做了一件规模空前的活动,划界与立界。

划界是指统治者反复研读地图,决定国家边界的大致走势。而立界就是把栅栏、界石这些地标竖立起来,标明边界位置。

在宋朝以前,中原王朝并没有划界意识,也从没有设立过边界,中原王朝和其他政权的界限主要是通过山脉、河流、古长城粗略划分的。而且,中原人更愿意把精力放在一个个城池上,无意经营城池之间的开阔地带,更不用说边境地区了。

但宋朝不太一样了,北宋投入大量的劳力、财力,通过人工设施把国界标记出来。以宋辽为例,宋辽澶渊之盟后,双方划定了边界,边界主要沿白沟河展开。白沟河位于北京以南,穿过了华北平原。宋朝人沿着白沟河一线设置了很多土垅。这种土垅很像农田里的田垄,用来提示双方军民互不越界。

不过,经过多年的风吹雨淋,土垅渐渐不再清晰。甚至有一些辽朝的农民越过边界,耕种了原本属于宋朝的土地。虽然只是一小块土地,但是涉及边界问题,双方关系一度紧张。最后,宋朝启动了规模更大、更系统的立界工程。既然土垅容易损坏,那就升级了划界手段——“开壕立堠”。开壕,就是挖沟。立堠,就是设置一种更高大的土堡。很多学者都把这一系列行动最终打造的宋辽边界称作是“真正意义上的现代边境”。

这个划界与立界工作,其实还带动了宋代地图学的迅速发展。以前,人们把天下划分为九州,这是一个相当粗糙的概念。而宋朝人为了更好地完成划界工作,努力推动地图精度的提高,宋代甚至出现了精致的彩绘地图。这对于宋王朝的好处是很明显的。一方面,宋朝中央可以参照地图远程操控军事行动或工程活动。另一方面,谈判的时候,更爱动嘴皮子的宋朝人,也可以拿着地图跟对方说,“你看,你占我地方了”,显得有理又有节。另外,地图还产生另外一个作用——宋人自我群体意识的增强。因为,大家知道界桩以内是一个群体,界桩以外就是另一个不同的世界。所以,当我想要跨出去的时候,可就得三思了。

你看,这样的现象是之前从未有过的。那为什么宋代的中国会产生这么大的变化呢?

在前面的介绍中,你可能已经隐隐约约感受到,宋朝人这种心态的转变,是因为面对比较突出的生存压力。

以前我们会认为,宋朝跟汉、唐比起来至少在军事方面是很虚弱的。汉灭匈奴、唐灭突厥,天子端坐长安,等待着外邦携带马匹、珠宝这些土特产前来求见。但宋朝,跟谁作战好像都吃败仗,最终只能掏钱买和平。

我们换个角度,答案可能不一样。

提到宋朝为什么总打败仗,必然会提到的一个关键点——宋朝失去了幽云地区,也就是常说的燕云十六州。幽云地区指今天北京,以及山西、河北北部。这里横亘着山脉,是北方游牧区和南方农耕区的交汇处。以前,幽云地区一直被中原王朝掌握,凭借着山脉屏障,中原王朝可以抵挡北方游牧民族的入侵。但是幽云地区在五代时期落入契丹人手里。这给后来的宋朝带来两大难题。

第一大难题,比较容易想到。契丹人掌握了幽云地区,就能随时南下华北平原。平原无险可守、无法设置攻势,契丹人便能发动劫掠,甚至直捣黄龙,攻陷北宋都城。

最让宋朝难以招架的其实是第二大难题——宋朝的对手变得空前强大。还是拿时间相距不远的唐朝来说。唐朝的对手是北方的突厥、回鹘。看历史地图可以发现,它们的面积很大,甚至对唐形成半包围态势。但两者面积虽然大,却是由一个个部落组成的松散联盟。所以,唐朝可以拉一派、打一派,把自己的势力渗入大草原,采用分化瓦解等手段,缓解周边的威胁。

但宋朝面对的敌人可就不一样了。比如,北宋面对的第一个强敌——契丹人建立的辽,是一个复合型政权。契丹人不仅控制着草原,还统治着以农耕为主的幽云地区。这意味着,辽朝既拥有游牧民族强悍的战斗力,也懂得治理农耕区那一套。久而久之,辽就不再是一个松散的游牧联盟,而是一个类似中原王朝那样的高度集权的政治体。宋朝想要模仿之前的汉唐,渗透瓦解北方政权,根本做不到。同理,对于宋朝,西夏和金的情况也是类似的。

这时,宋朝就认清了现实,虽然自己在经济、文化方面更胜一筹,但在东亚,自己并不像之前的秦汉、隋唐一样,掌握全局性的优势。所以,找准自身定位,与对手进行恰当的沟通,寻找一个双方都接受的平衡点,就是一种理性的考量。

不过,只是外部环境,宋代“国族意识”或“中国”意识还不能产生。你想,魏晋南北朝的时候,偏安南方的东晋和宋齐梁陈,局面要比北宋更糟糕。五代时期破碎的割据政权,也不乏宋朝面对的那种难题。那宋代的“国族意识”是怎么产生的呢?

这就要说到,宋朝内部一个重要群体的崛起——知识精英。

在古代中国,社会精英掌握着话语权,他们会直接影响一个时代的思潮。宋代以前,这个精英群体是贵族。长安和洛阳长期承担着国都的角色,被称为“两京”。这些贵族聚集在两京地区,彼此联姻,世代为官,形成盘根错节的利益共同体,共同掌控着国家权力。

但唐末、五代的中原经历了一系列血腥战争。两京地区遭受的破坏最严重。盘踞在两京的贵族群体被连根拔起,属于贵族的时代结束了。那在宋代,什么人会成为新的社会精英呢?

这就是知识精英。宋代,印刷术空前发展,读书变得方便起来。另外,北宋开国皇帝赵匡胤有“黄袍加身”的经历。这导致宋代统治者更愿意在文人的帮助下治理天下。所以,在科举中获得成功就成为社会地位的主要标志。宋代也流传着很多,因为读书而飞黄腾达的故事。

北宋时期有一个穷小子叫汪洙,他九岁就写得一手好诗,有“神童”之称。一天,知府看到这位穿着破旧短衣的汪洙,就问他:“你的衣衫怎么这么破旧?”汪洙应声答诗一首:“神童衫子短,袖大惹春风。为去朝天子,先来谒相公。”知府一听,呵!不得了,小小年纪,竟有如此大口气,日后一定不可限量。汪洙后来真的中了进士,做了不小的官。

你对汪洙可能不了解,但是你一定听过他的诗。比如“万般皆下品,唯有读书高。”“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”还有“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”

当全天下的人都知道“万般皆下品,唯有读书高”,宋代受教育人口数量迅速攀升。北宋后期,大约有20万学生就读于全国各地的州学、县学,约8万学子定期参加各州三年一次的科考。甚至到南宋,无论你是否考取到好的功名,只要致力于学习并努力参加科举就相当于已经有一只脚迈入了精英圈。

这时,北宋的社会精英就会呈现一种遍地开花的局面,而不再像宋代以前,只有长安、洛阳才是精英聚集地。在这种背景下,无论是飞黄腾达,还是名落孙山,无论是江南的举人,还是四川的进士,他们都会记得全天下有很多人经历了和自己同样的寒窗苦读。另外,知识精英为官后,常常转任他职。在赴任途中,他们热衷于走访帝国各地的文化名胜,并为这些名胜赋诗。这时,他们会想到,其他读书人也曾在此登临,并留下体裁类似的诗篇。久而久之,全天下的读书人会形成一种越来越强烈的群体意识。

当全天下的人都在背诵“朝为田舍郎,暮登天子堂”,知识分子的群体意识还会进一步打开。因为即使是农民的儿子,有朝一日也会通过读书科举身居高位。所以,不论是达官显贵还是贫苦人家,只要是文人,都是一个共同体。

那这样的意识,会在当时产生什么影响呢?

前面提到,宋朝失去了幽云地区,面临着前所未有的生存压力,同时,宋朝的话语权被知识精英掌握。有趣的事情发生了。

由于宋朝没有掌握幽云地区,这意味着华北平原的北部在辽朝手里。但是整个华北地区的经济、文化情况是相近的。这时,宋朝的知识分子会一厢情愿地认为,被辽朝统治的华北地区的民众会自认为和宋人才是“一家”,他们无比愿意为中原王朝效力。范仲淹就曾说,“幽燕各州的人,沿袭汉人习俗,他们时刻思念回归中原王朝,世世代代,子孙都不忘记。”面对西北的西夏政权,有大臣曾上书宋朝皇帝,“西北地区的兴州、灵州这两个地方,大多是汉人,他们虽然被西夏的统治者俘虏,但时刻希望被宋朝君主统治”。

这些宋代知识精英一边放飞想象,一边在皇帝跟前念叨,直接影响了朝廷的决策。我们以前在谈到宋朝收复幽云地区的时候,总是说,这是出于军事考量。其实,文化意识在其中也起到很大作用。

比如,宋太宗下诏收复燕地的时候,就说出了这样的话:幽云地区的人们对契丹的统治非常愤懑。只要我们出兵,当地人就会接应我们,一起赶跑契丹人。

不过,幽云地区的人并不这么想,也没有这么做。宋太宗带兵北伐的时候,当地人反而帮助契丹人抵抗宋军进攻。根据记载,宋军傻呵呵地发放榜文,要求当地人效力。当地人看到榜文后,自然而然惊呆了。太宗的北伐都以失败告终。

直到这时,一位大臣仍然固执地说,“这是因为当地人一时糊涂,他们误以为咱们贪恋他们的土地。所以,今后咱们必须要把宣传工作做好,要让当地人知道我们是在拯救他们于水火。”

过了几十年,宋朝人的心思仍然没有发生多大变化。大名鼎鼎的苏轼在参加科考的时候就说,“我们应该重点联合幽云地区的士大夫。他们承继了华夏的文脉,通晓事理。没听说嘛,宋太宗当初北伐失败要南返的时候,幽云地区的士大夫哭得那叫个惨啊。”

读到这些内容,我们会疑惑,为什么宋代知识分子这么天真呢?试着站在宋代知识分子这个群体的角度思考一下。从相似性来说,幽云地区的人跟我们同文同种;从利益角度考量,中原文化显然更先进,他们在契丹人手下,只会被野蛮对待。所以,从任何角度看,幽云地区的民众都应该站在我们这边。

可事实上,幽云地区五代的时候就已经被契丹人收入囊中了,一百多年来,契丹人通过轻徭薄赋,已经争取到了民心。而宋朝,从没有统治过这里。

这个梦一直做到了南宋。这时,北方的强敌从辽变成了金,宋朝的可控土地进一步缩小,不只是幽云地区没收回来,连中原核心区也落入北方强敌之手。但陆游这样的“爱国诗人”仍然写诗操心北方的“同胞”。最有名的就是那句“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”。

后来,南宋权臣韩侂胄领兵北伐。他提出一个战略构想:女真虽然已经统治中原八十多年。但是中原人一定仍然忠于大宋王室。只要我们起兵,他们就会加入北伐队伍。结果呢,事情并没有如韩侂胄所想。宋军惨败,韩侂胄的头颅也被作为南宋求和的代价之一,送给金国。

我们接着想,南宋灭亡之后,这种国族意识还会继续存在下去吗?

其实,这种观念不仅没有因为宋朝的灭亡消失,反而对后来的中国历史产生了深远影响。

直接受到宋朝影响的是明朝。14世纪中期,汉人再次建立了政权。明朝人也像宋朝人一样,把明朝看作是一个“汉人”的国家。汉人知识分子再次积极主张用文化、族群以及地域尺度区分汉人与外族。而元朝和清朝,虽然统治者是少数民族,但他们以宋朝的“国族意识”为蓝本,构建起一个更复杂的观念。它们将汉人和中原看作帝国中的一部分。然后强调自己的族群具有足够的能力,协调帝国境内各个族群、各个地域之间的关系。

当然,宋朝的“国族观念”还给我们留下了更多的思考。我们现在常说的“国家”“民族”这些观念直接来自19世纪的欧洲的“民族主义”。而我们习惯上把中国古代历史看作是不断循环的,甚至是停滞的。但结合今天内容,我们发现,11世纪的宋朝产生的“国族观念”,是一种非常超前的观念。谭凯教授甚至说,“北宋时期精英阶层中出现的世界观和身份认同感表明,世界历史中已经存在一种可替代现代民族国家体制的制度。”

北京大学的邓小南教授也提出了类似的看法,她认为宋代政治观念中出现了一种新的趋势,把“民族、文化与其政权之范围视为一体”。复旦大学的葛兆光教授也认为,宋代出现了一种“中国意识”,并认为这是近代中国“国族主义”思想的一个古老的源头(“远源”)。

当然,这种“国族意识”“中国”意识还是粗糙的、原始的,甚至是偶然的。不过,当我们现在重新读起陆游临终前写的那句“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”时,感觉或许会不同。除了能感受到宋代知识分子那种可爱的执着以外,不要忘记,我们今天习以为常的“中国”这个概念,要回到八百年前的宋朝寻找源头。

文稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.宋朝人认为,自己驾驭的不是“天下”,而是“国家”。宋朝的皇帝只是“中国”这个文明世界的统治者,周边的蛮夷之地皇帝并不负责。

2.大致在11世纪,宋代的知识分子和政治精英阶层萌发出一种前所未有的共同体意识——“国族意识”或“中国”意识。

3.宋的对手空前强大,辽和金不是松散的游牧联盟,而是一个类似中原王朝那样的高度集权的政治体,并掌握游牧区和农耕区双重治理法则。