《美的历程》 建宁解读

《美的历程》| 建宁解读

关于作者

李泽厚,我国著名哲学家,主要研究中国近代思想史,同时也进行哲学和美学的研究,20多岁时,对美学就有了独到的认识。1979年,出版了《美的历程》,该书迅速成为畅销书,李泽厚因此被冠上了“思想领袖”“思想库”“青年导师”的称号,成为无数年轻人的偶像。

关于本书

在本书里,李泽厚从宏观的角度,介绍了中国古代艺术在各时期形成的不同的审美趣味,梳理和归纳了中华五千年文明的发展历程,并结合历史背景,分析了不同的审美情趣形成的原因。李泽厚认为只有把审美、艺术和历史的发展联系在一起,才能真正理解中国古代艺术的美。

核心内容

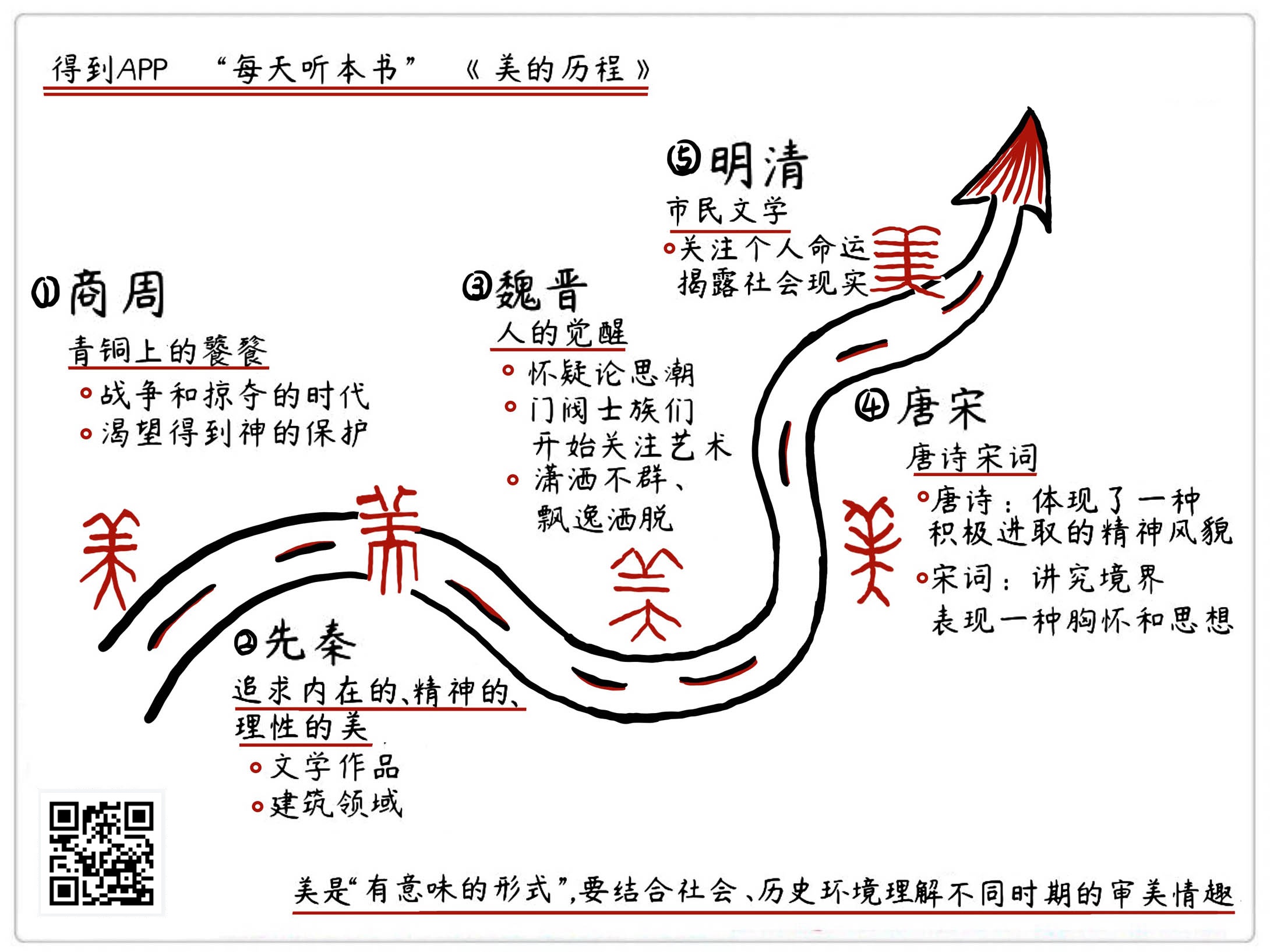

美是“有意味的形式”,不同的艺术特色和审美情趣的产生和发展是与社会的政治和经济紧密联系在一起的,有着内在的规律。李泽厚从宏观的角度指出,要想深切的体验到中国古代艺术的美感,不仅要关注艺术作品的表现形式,更要关注它的内涵,关注作品背后的那个时代的思想观念。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《美的历程》。这本书的中文版大约16万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述本书的主要内容,我们一起来看看中国古代不同时期的艺术到底美在何处?中国古代艺术特有的美感又是怎样形成的?

吴冠中曾说:“中国的文盲不多了,但美盲很多。”现在很多人的生活中缺的不是物质,也不是文化,而是审美。那么美是什么?美在哪里?如何感知、体验美呢?今天,我就带你走进《美的历程》,去获取解读美的密码,让我们一起从源头看一看,美的发展历程。

在开始讲这本书之前,我们先来认识一下这本书的作者,李泽厚先生。李泽厚是我国著名的哲学家,他主要研究中国近代思想史,同时也进行哲学和美学的研究。20多岁时,李泽厚就自成一家,对美学有了独到的认识。1979年,49岁的李泽厚出版了《美的历程》。一开始,出版社的人根本不觉得这个书好卖,结果却完全出乎意料,这本书一下子就畅销了,大学生们几乎人手一册,销量保守估计也要在百万册以上。李泽厚在当时被称为思想领袖、思想库、青年导师,是无数年轻人的偶像,启蒙了很多人。

这样一本美学专业著作,为什么会成为畅销书呢?这与当时中国出现的一股美学热密切相关。这其实是因为在新中国成立初期,受制于当时的社会经济背景,人们普遍压抑了对美的追求,到了上世纪70年代末80年代初,实行改革开放,人们的思想开始解放,终于可以大胆地去追求美了,于是对美学的关注一下子就升温了。

《美的历程》就是在这样的历史背景下应运而生的。当时还有几本关于美学的书,比如朱光潜的《谈美书简》、宗白华的《美学散步》等。与之相比,《美的历程》这本书最大的特点就是没有深奥空洞的理论,也不是对艺术品的细节描述,而是用散文一样的语言,从宏观的角度,将中华五千年文明的发展历程进行了梳理和归纳。结合历史背景,分析了不同时期的审美情趣形成的原因,这样就把审美、艺术和历史的发展联系在了一起。

这本书一共有十个章节,基本上是按照朝代顺序来介绍中国古代艺术的不同的审美趣味。这本书的内容非常丰富,不仅讲了中国美学和美术史,还涉及了文学史、哲学史和文化史的内容。在具体了解这些不同的审美趣味之前,咱们先来弄清楚,美是什么。

人类对美的感知,其实很早就出现了。我们可以看到山顶洞人在规则的石块上钻出小小的孔洞,在墓穴里撒上红色的赤铁粉。这种做法被专业人士叫做巫术礼仪,或者叫远古图腾活动,但是这里面其实已经有了人类对美的最初的感知。随着巫术礼仪不断发展,人们又逐渐形成了对龙和凤的图腾崇拜。

图腾,是一种神的灵魂的载体。龙、凤在世界上是不存在的,是人们想象出来的怪物,但是因为融入了一种对自然力量的崇拜和畏惧,融入了一种对部落的认同,这就可以叫做审美意识了。说到这儿,你可能会问,美到底是什么?作者李泽厚认为,美是“有意味的形式”,其实就是说,美是外形与内涵的结合,这里的内涵是指一种思想观念或者是一种人的想象。

好了,我们知道了美是有意味的形式,知道了美是要有思想内涵的,但是不同的时期,历史环境是不同的,人们的思想观念也不一样,所以就会形成各具特色的艺术美感。今天,我就选择了中国历史上五个非常关键的社会时期,也就是商周、先秦、魏晋、唐宋和明清,为你逐一解读这五个时期的不同的审美趣味,分析这些美感形成的原因。

我们先来看看商周时期的审美特点。在历史博物馆里,我们可以见到商周的青铜器,青铜器是一种祭祀的礼器,用来供奉祖先或铭记战功。商代有很多大型的青铜器,最有名的就是司母戊鼎,有八百多公斤重。如果仔细观察上面的纹饰,你会看到很多凶猛、可怕的兽面纹,我们一般称之为饕餮。饕餮究竟是一种什么动物?说不清楚,作者认为是牛,但这个牛不是用来耕地的普通的牛,而是当时宗教仪典中的圣牛。人们幻想饕餮具有巨大的神力,恐怖、残酷、凶狠。说到这儿,你是否感受到了一种神秘的威力和带有狰狞味道的美。为什么当时的人们面对这么恐怖的东西还会感到美呢?这就不得不提到远古的历史。

从炎黄时代一直到商周时期,大规模的氏族部落之间的战争越来越多,规模也越来越大,史书记载说:牧野之战,血流成河,以致士兵用的木棒等武器都漂了起来。虽然有些夸张,但是伴随战争而来的大规模的屠杀、掠夺、奴役,却是真实存在的。在那个时代,是崇尚暴力的,人们歌颂这种野蛮血腥的吞并战争,宣扬这种暴力的征服。在这样的历史环境中,吃人的饕餮形象正好符合人们的需要,成为了时代的标志。

饕餮可怕的形象里融入了一种复杂的宗教观念和情感,说它复杂,是因为它不仅是一种对其他部落的恐吓,还体现了对本部落的一种保护。实际上,不仅中国是这样,荷马史诗《伊利亚特》中也有很多可怕的妖魔鬼怪,非洲人戴的面具也是狰狞恐怖的,尽管这些都很粗野、可怕,但是却有着巨大的美的魅力。为什么会这样?因为在看来十分恐怖的神秘气息中,却反映了人类社会必须通过血与火的恐怖,才能开辟社会前进的道路。所以我们说青铜艺术的美,就在于它融合了历史力量和原始宗教的神秘观念,让我们感受到一种生命的气息。

那么,是不是所有狰狞、恐怖又神秘的东西都能具有美感呢?不是的,在商周的青铜艺术中,还有着像小孩子一样的天真的、稚气的东西。饕餮的样子其实也像小孩子画出来的怪物,有点原始,有点天真,这构成了中国独特的青铜艺术的美——沉重又神秘、狰狞又天真。

以上是我为你讲述了商周时期的青铜艺术。我们来总结一下,商周时期的青铜艺术,诞生在一个充满战争和掠夺的时代,而正是这种暴力战争推动了人类社会的前进。人们渴望在战争中得到神的保护,从而战胜对手,于是把可怕的饕餮形象铸在稳重、大方的青铜器上,祭拜上天和祖宗神灵,从而形成这一时期独特的审美趣味,形成了独特的青铜艺术的美,这种美是一种沉重又神秘、狰狞又天真的美。

讲完了商周,我们来看看先秦时期的审美趣味有了怎样的变化。所谓先秦,是指秦以前,也就是春秋战国时期。大家知道,这个时期是中国古代社会出现巨大变革的时期。政治上,原来的分封制开始崩溃,周王室力量衰落,诸侯国之间互相征战;经济上,铁犁牛耕出现,生产力得到发展,土地私有制确立。这一切给统治阶层中的知识分子,也就是“士”阶层提供了发展的机会,他们纷纷到各诸侯国宣传自己的治国理念,渴望得到重用。士阶层中的代表人物有孔子、老子等。

在这样的动荡时期,社会上出现了两股对立的思想,一个是以孔子为代表的儒家学说,另一个就是以庄子为代表的道家。儒家是不讲鬼神的,强调用理性来指导我们的现实生活,鼓励人们积极对待人生,要努力建功立业,宣传着正能量。道家则主张人与自然的和谐,追求一种不受世俗约束的独立状态。这两家一个入世,一个出世;一个乐观进取,一个消极躲避,但是两者都蕴含着理性的精神。需要强调一下,这里的“理性”并不是我们现在所理解的理性思维,放到当时那个时代背景下,所谓的理性指的是不信仰宗教神鬼,而是关注现实,追求现实人生的和谐和满足。

在儒家和道家思想的影响下,这一时期的审美趣味就转向一种追求内在的、精神的、理性的美。举个例子来说,我们读《诗经》,“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。” 这是一首秦国的民歌,也是一首爱情诗。这个文学作品的美感,就在于借助景物来表达内心的情感,人们需要从景物去联想和想象到男子的痴情。这种借物抒情使情感不是那么直白地表达出来,就像诗中借助男子与女子之间始终存在的距离,表达了男子急切又无奈的心情。这种审美趣味显得含蓄而又意犹未尽,让人感受到丰富又饱满、入世又乐观的理性情感。

这种理性精神,我们也可以在建筑领域感受到。从用途来看,其他民族的主要建筑大多是用来供养神灵,而中国古代大多是宫殿建筑,是君主居住、办公的场所,是与人的现实生活联系着的。从布局来看,中国即使是祭拜神灵的地方也和生活区紧密相连,不仅如此,中国不是突显单个建筑多么宏伟,而是通过一群建筑的互相映衬,体现它的壮观。从建筑的风格来看,西方建筑多是高耸入云、带有神秘感,而中国建筑却是平面铺开,注重生活情调的,在亭台楼阁中感受人与环境的和谐。从建筑材料来看,西方是阴冷的石头,中国是暖和的木质。中国建筑的这些审美特点,同样也体现了实用的、入世的、理智的理性精神,而不是反理性的宗教狂热。

以上我为你讲述了春秋战国时期的理性精神。我们来总结一下,由于受到儒家和道家思想的影响,这一时期的审美趣味体现出一种理性精神,不论是文学还是建筑,人们不再关注神秘的宗教鬼神,而是追求现实的生活感受,通过借物抒情来表达丰富饱满的思想情感,体现了一种内在的、精神的、理性的美。

这种理性精神,在春秋战国时期产生,在秦汉时期得以延续与发展,而伴随魏晋时期的到来,社会出现了巨大的改变,审美趣味也随之一变。这一时期,政治上分裂割据,政权更迭异常频繁,从曹魏到隋朝总共才三百六十多年,竟然出现了三十多个大小王朝,等级森严的门阀士族垄断了官位;经济上,城市和商业不再像秦汉时那样繁荣,地主的庄园不断扩大,农民被牢牢地束缚在土地上;文化上,儒家思想越来越迂腐。

按说,在这样的社会,人心惶惶,艺术也应该没有发展了,但是,有意思的是,这样黑暗、混乱的魏晋时期恰恰是一个思想非常活跃,艺术飞速发展的时期,审美的趣味也发生了变化,如果用一个词来概括这一时期的审美特点,那就是“人的觉醒”。

我们先来看看这种人的觉醒指的是什么。从两汉时期开始,士大夫阶层生活条件非常优越,家中有庄园,生活富足,政治上享有世代相传的特权。这样一群有闲又有钱的人,慢慢失去了对政治的兴趣,反而对文学、音乐、自然、书法感兴趣,追求自我的享受、文学的独立、音乐的修养,自然的欣赏等。他们关注的东西,从外部环境转向了人的内心世界,从社会转向了自然。这就是我们所讲的人的觉醒,这种觉醒强调自己独特的一面,强调一种独立的精神,外在的表现就是形成了潇洒风流、特立独行的魏晋风度。

为什么在魏晋时期会出现人的觉醒,会出现特立独行的魏晋风度呢?我们还得从当时的社会背景讲起。从魏晋到南北朝,王朝更迭频繁,社会上层争夺权力,政治斗争异常残酷。门阀士族的头面人物往往身不由己地卷进上层政治漩涡,很多名人因此被杀,包括何晏、嵇康、郭璞、谢灵运、范晔等等,这都是当时第一流的诗人、哲学家,但都因政治斗争失去了性命。这些门阀士族经常生活在这种既富贵安乐,又充满担忧的环境中,所以,从表面上看,他们轻视世上一切,洒脱不凡,但是内心却充满巨大的苦恼和恐惧,对人生有着更强烈的反思和认识,而魏晋风度中积极的意义和美的力量也在于此。

讲到这儿,你可能会有疑问了,哪个朝代没有政治斗争呢?怎么偏偏就在魏晋时期出现了人的觉醒呢?是的,异常频繁的朝代更迭只是一个原因,另一个原因,还与这一时期思想领域的怀疑论思潮有关系。什么叫怀疑论?就是用怀疑的态度对待一切。在这样一种思想的影响下,人们对社会的伦理道德、鬼神迷信都开始怀疑,正是这种对外在权威的怀疑和否定,人们开始发现,只有人必然要死才是真的,人生苦短,为什么还要折磨自己呢?为什么不抓紧时间,尽情享受呢?在这样的思考中,人存在的价值和意义就显现出来了,就有了人的觉醒。

人的觉醒在艺术审美领域是怎样展现的呢?我们先从文学方面来看看。魏晋时期是中国文学观念与文学价值的独立时期。鲁迅曾说,曹丕的时代是文学的自觉时代,也可以说是为了艺术而艺术的时代。什么叫为了艺术而艺术呢?这是相对于两汉讲究文学要重视道德教化来讲的。从魏晋开始,文学不再讲究实用性,只需要以人为中心,以日常生活为题材,抒发情感就可以了,所以魏晋时期,纯文学作品出现了。就以曹丕为例,按说曹丕这个人地位很高,后来又做了皇帝,享尽了人世间的荣华富贵,应该是实现了人生的最高理想了,然而他仍然感到“年寿有时而尽,荣乐止乎其身”,帝王将相、富贵功名转眼即逝,真正不朽的,能够永远流传的还是精神生产的东西。曹丕的诗词之所以被后世永久传诵,一方面是由于词章华丽优美,另一个方面就是他表达了对人生的一种深切的反思。这种为了艺术而艺术,体现了诗文自身的价值。所以,从魏晋到南朝,文学特别讲究文辞的华美、文体的划分、文笔的区别和文理的探究。

这种对艺术自身的追求,不仅体现在文学领域,在绘画、书法领域也是这样。书法是中国特有的一种艺术,用线条来表现美。在魏晋以前,不论是篆书还是隶书,都写得工工整整,到了魏晋时期,草书、行书盛行,变得优美而灵动。尤其是草书,任意挥洒,线条如行云流水般,非常有利于表达书写者的情感。所以,一般认为,草书的实用性不大,但是艺术性最强,体现了这一时期不重实用,只重情感的艺术特点。

以上,我为你讲述了魏晋时期的人的觉醒。我们来总结一下,魏晋时期社会动荡,充满了战争和混乱,但是就在这样的时期,艺术领域却得到发展,门阀士族们开始关注自然景观,追求自然、质朴的生活,追求纯粹的艺术,表达出一种更深沉的人生态度,体现了人的觉醒,也正因为这种内在的人的觉醒,形成了外在表现为潇洒不群、飘逸洒脱的魏晋风度。

讲完了魏晋,我们再来看看唐宋时期的审美趣味。对于中国人来讲,唐诗宋词是读书时代的记忆,每个人都能背上几首。但唐诗宋词究竟美在哪里呢?这个问题不好用一句话来回答,因为唐诗、宋词代表了两种不同的审美趣味,所以我们就分开来讲讲。

先说唐诗。唐诗盛行的年代正是中国封建社会最鼎盛的时期,国家统一,经济繁荣,社会稳定,人们对现实生活充满了希望,又由于实行科举制,这一时期的知识分子渴望建功立业,渴望功成名就。所以,在盛唐的诗歌中充满了青春、自由和欢乐的气息。又因为国家走向了统一,南北文化开始交流融合,所以唐诗中既有南方的精致,也有北方的雄浑。虽然风格多样,却都体现了一种积极进取的精神风貌。李泽厚认为这就是盛唐之音。不仅唐诗是这样,书法、舞蹈都是如此,它们都反映了世俗知识分子上升阶段的时代精神。

说到唐诗,我们肯定得提到李白和杜甫。如果说李白的诗歌是不可学的天才之美,那么,杜甫就是在规矩中去创造美,他为后来人提供了学习、模仿的范本。杜甫和李白年龄虽然只相差11岁,但是两人的诗歌却是两种风格,这是为什么呢?

李白的诗歌风格形成于大唐帝国最为辉煌的年代,特点是以抒发个人情怀为中心,表达对自由人生的渴望与追求,属于前面讲到的盛唐之音。而杜甫诗歌的主导风格,却是在安史之乱后形成的。安史之乱,是指755年安禄山、史思明发动的叛乱,延续了8年之久,史学家都认为这是唐帝国由盛转衰的转折点。所以盛唐时代的那种充满自信、富于浪漫色彩的诗歌情调,到了杜甫这里便戛然而止了,杜甫的诗开始关切政治和民生疾苦、重视写实。

说完唐诗,我们再来看宋词。词是怎么产生的呢?其实最早的词是文人写给歌伎传唱的曲子,后来就形成了长短不齐的固定句式,可以对景物进行细致的描述,表达复杂的心境。王国维在《人间词话》中说:“词以境界为最上。”境界是什么呢?就是一种真景物,真感情,体现了一种胸怀和心境。很多流传千古的好词,都是借助于其他事物,委婉含蓄地表达情感。

例如有个诗人名叫韦庄,喜欢借用美人来表达情感,他通过写美人思离别,以此来哀悼唐朝的灭亡。辛弃疾则喜欢用历史典故来表达个人的志向。比如,他不是直白地说我要收复失地,而是十分巧妙地用“举头西北浮云,倚天万里须长剑”这样的诗句来表达。总之,境界的大小,决定了词的不同美感。这种审美趣味的变化与时代背景的变化有直接关系。北宋时期,社会经济持续发展,对外贸易繁荣,社会相对稳定,科举制的大规模推行,使得地主阶级在社会中的地位相对稳固,于是地主知识分子们开始享受生活,时代的精神不在于建功立业,而在于关注生活,不强调世间万物,而关注个人心境。

可以看到,不论是盛唐之音,还是宋词的意境,其实都在传递着当时人们的胸怀和心境。在唐朝兴盛的背景下,唐诗充满了青春、自由和欢乐的美感,安史之乱后,这种美感被工整、规范、凝重的美感所取代。而宋词则讲究境界,也就是要表现一种胸怀和思想。这正体现了李泽厚所说的,美是有意味的形式。

最后我们来讲讲明清的审美趣味。对照刚刚讲过的唐宋时期,那时的美感仍是高雅的,表现了一种人的情怀,进入明清,审美趣味却变得俗气了,高雅的趣味完全被世俗的真实取代了。不论是《水浒传》《金瓶梅》,还是《聊斋志异》《三言二拍》,都是以描述世俗的生活为主,充满了小市民的种种庸俗、低级、浅薄无聊。那么,我们应该怎样理解这种审美趣味的“俗气”呢?

如果说高雅的文艺是属于文人士大夫阶层的,那么带点庸俗的市民文学就是属于城市中的小市民的。通过对纯真爱情的歌颂,对封建婚姻的讽刺,对负心汉的谴责,对色情的欣赏,表达了当时的人们想要冲破传统礼教束缚的愿望,虽然还谈不上个性解放,但是在这些世俗小说中可以看到对个人命运的关注,带有蓬勃的生机。就像西方在文艺复兴时期,出现《十日谈》这样的作品一样,人的解放往往首先是从人的欲望的解放开始的,同样道理,我们就能理解为什么《金瓶梅》《西厢记》这样的作品会在明清时期出现,其实这也是一种冲破封建礼俗,争取自由的表现。

为什么明清时期会出现这样的市民文学呢?这同样与社会的发展有直接关系。从宋代开始,商业、城市越来越繁荣,以汴京为中心的发达的国内商业、交通网已经建立,市民阶层逐渐形成。虽然在元代受到一些挫折,但到了明朝,商品经济进一步发展,随着商业市镇不断发展壮大,市民阶层人数也在不断增加。而在文艺领域,市民们就需要一种描述真实生活的东西用来消遣。于是,唐代出现了“传奇”,宋代出现了“话本”,在这个基础上,明清时期发展成了“小说”。市民文学就这样逐渐兴盛起来。

到了清朝中期,满族已经统治中原很长时间了,表面上看,社会发展甚至出现了康乾盛世,但是内部已经开始腐败,政治专制,官场黑暗。在这种情况下,就出现了一批揭露社会现实的小说,比如《儒林外史》《红楼梦》等,李泽厚认为这是批判现实主义成熟的表现。《儒林外史》把理想寄托在那几个儒生、隐士的身上,《红楼梦》最后只能让贾宝玉去做和尚,从而得以解脱。这些作品表达了一种“无路可走”的苦痛和求索,它们的美感不是轻快的,也不是伤感的,是对社会生活具体的描述和批判。

讲到这,这本书我们就讲完了,在本书里,作者李泽厚按时间顺序梳理了从远古到明清时期中国古典文艺的发展历程,对中国古典艺术的不同风格进行了解读,告诉了我们,美是有意味的形式,美是形式与内涵的结合。不同的社会和历史环境,赋予了文艺作品不同的思想内涵,造就了不同的艺术特色,也给予了我们不同的美感。

今天,我们重点讲了几个转折时期的不同的审美趣味:在商周时期,青铜艺术体现了一种沉重又神秘、狰狞又天真的美,这是因为那个时代崇尚战争和暴力;到了春秋战国时期,理性精神得到发展,人们从鬼神的阴影中走出来,开始关注现实,追求一种内在的、精神的、理性的美;而在魏晋时期,社会动荡,朝不保夕,人们开始重新思考人生,形成了潇洒不群、飘逸洒脱的魏晋风度;唐宋时期,国家统一,社会繁荣,不论是唐诗还是宋词,都在表现人的心境和胸怀;最后在明清时期,商品经济发展,审美趣味转向世俗和人情。

虽然我们讲了很多不同的艺术特色,不同的审美情趣,但是,它们的产生和发展是与社会的政治和经济紧密联系在一起的,是有着内在的规律的。比如,在经济繁荣的年代,建筑、工艺这一类艺术就会发展得更好,而在社会动荡、混乱的时期,文学、绘画就相对繁荣。总之,只有将艺术和政治、经济联系在一起,我们才能更好地理解中国古代的审美趣味。要想深切地体验到中国古代艺术的美感,我们不仅要关注艺术作品的表现形式,更要关注它的内涵,关注作品背后的那个时代的思想观念。

撰稿:建宁 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.美是有意味的形式,美是形式与内涵的结合。

2.只有将艺术和政治、经济联系在一起,我们才能更好地理解中国古代的审美趣味。要想深切地体验到中国古代艺术的美感,我们不仅要关注艺术作品的表现形式,更要关注它的内涵,关注作品背后的那个时代的思想观念。