《罗马革命》 曲飞工作室解读

《罗马革命》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者罗纳德·塞姆,是英国牛津大学古罗马历史教授,被誉为20世纪西方世界最出色的罗马史学家。

关于本书

本书的作者从政治史研究的角度,观察罗马革命的前因后果,解读为什么罗马会由一个共和国变成帝国,为什么又是屋大维,完成了这项历史性的革命。这本书出版于1939年,所写的罗马历史跟上世纪二三十年代墨索里尼在意大利上台的过程,有很多相似之处,在当时引起了巨大反响。

核心内容

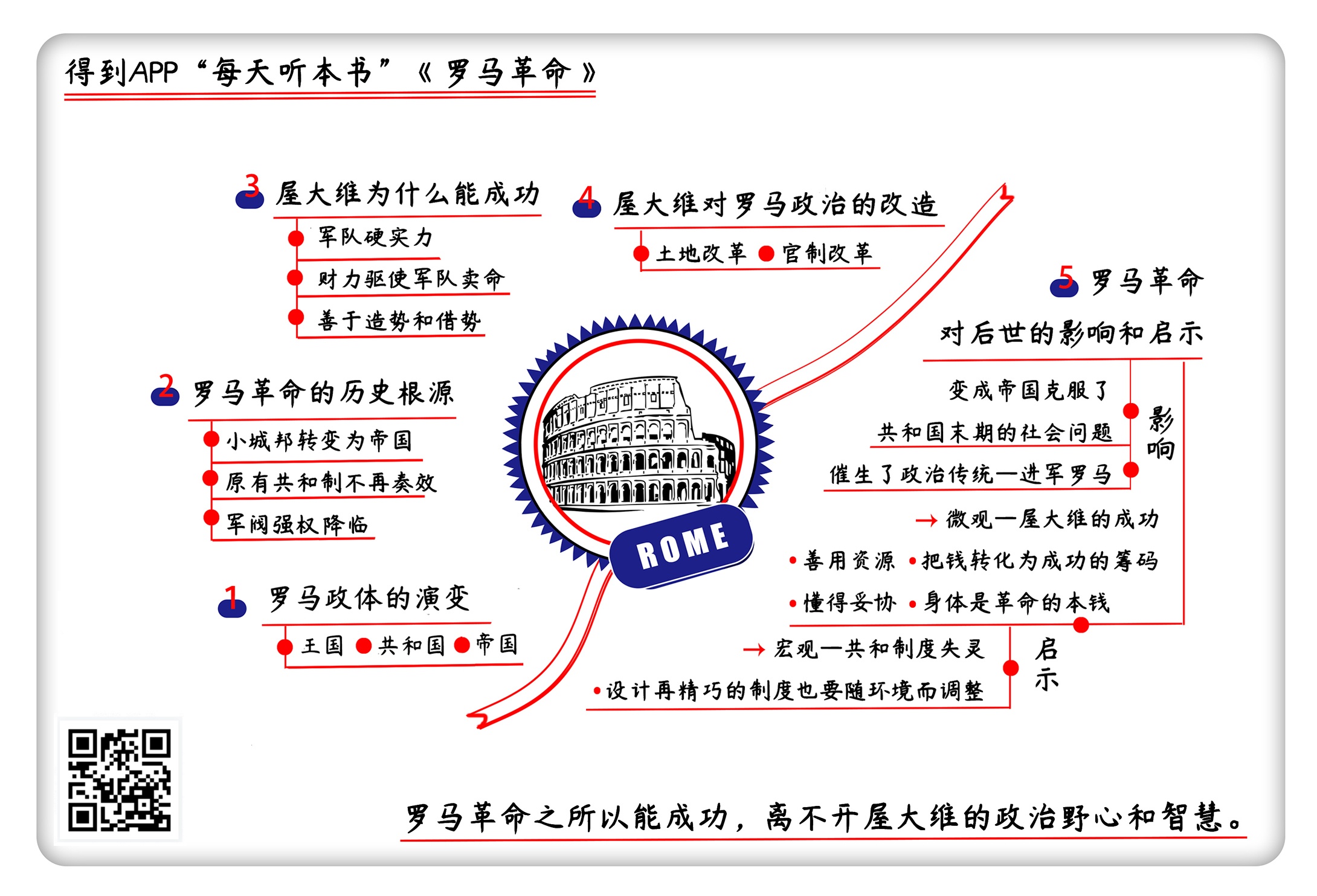

本书对罗马革命的论述,可以分为四个方面:罗马是怎样由共和国变成帝国的?为什么会发生这样一场制度革命?屋大维又是如何在革命中脱颖而出成为罗马皇帝的?这段历史可以带给我们什么启示?

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是《罗马革命》,这本书的中文版大约 60万字,我会用大约28分钟的时间为你讲述书的主要内容:罗马是怎样由共和国变成帝国的?为什么会发生这样一场制度革命?屋大维又是如何在革命中脱颖而出成为罗马皇帝的?这段历史可以带给我们什么启示?

说起罗马,我们可能有一个大致印象,那就是,罗马是一个伟大的帝国。然而,罗马并不是从一开始就是帝国的,它经历过好几次政体的演变,从王国到共和国再到帝国,而从共和国到帝国的这次变革,就是这本书讲的罗马革命。

罗马革命是西方历史上一个非常大的课题,关注这个问题的学者和著作也很多,我们为什么要选取这本《罗马革命》来讲呢?这是因为本书的作者抛弃了古罗马史家的论述,从政治史研究的角度,观察罗马革命的前因后果,解读为什么罗马会由一个共和国变成帝国,为什么又是屋大维完成了这项历史性的革命。而且,这是一本出版于1939年的书,当时欧洲正处在二战爆发前夕,本书所写的罗马历史,特别是罗马革命前后各路军阀“进军罗马”夺取权力的过程,跟上世纪二三十年代墨索里尼在意大利上台的过程,有很多相似之处,所以在当时引起了巨大反响。直到今天,这本书也被英国牛津大学列为历史系研究生的必读参考书之一。

本书的作者名叫罗纳德·塞姆,是英国牛津大学古罗马历史教授,被誉为20世纪西方世界最出色的罗马史学家。在这本书中,他对罗马革命的论述,可以分为五个方面,分别是:第一,革命之前的罗马是什么样的?第二,罗马为什么非革命不可?第三,屋大维为什么能在罗马革命的群雄竞逐之中脱颖而出成为罗马皇帝,并且开创了罗马的帝制时代?第四,屋大维成为皇帝后,到底搞了哪些革命?如何通过这些革命,解决了罗马的问题?第五,罗马革命对之后的历史有什么影响?这段历史对我们当下,又有什么启示?

下面我们就按照这个逻辑结构,把这本60万字800多页的大书化整为零,分为四个部分,逐一来讲一下。

先来看看:革命之前罗马的发展情况。相信很多人都认识罗马城的城徽:一只母狼为两个小男孩哺乳。这个形象就来源于罗马城创建的传说,相传,两个被母狼哺育长大的小孩——罗穆路斯兄弟,创建了罗马城。后来罗穆路斯杀死自己的弟弟,当上了罗马的第一位王——据说这是公元前8世纪的事,相当于我们中国的周朝。

这就是罗马历史的开端。一开始,只是个小城邦。接下来的两个世纪里,罗马总共经历了7任国王,这段历史被称为罗马的王政时代。但是罗马的特别之处在于,他们设有一个元老院,由100名罗马大家族的首领组成,负责立法、行政命令的审议以及官员任免。看得出来,元老院的权力很大,对罗马的王权一直是有制约的。后来,罗马的最后一位国王塔克文上台了,他被称为“傲王”,骄傲的傲,从这个绰号就可以想象他的风格了,非常暴虐,终于激起罗马人的反抗,他们在公元前510年,把傲王塔克文赶出了罗马。之后,由于罗马人对傲王的印象太糟了,而且他们一直有元老院为代表的贵族政治的传统,所以他们也就没再拥立新的国王,而是由几个大贵族牵头,建立起了由贵族们共同统治的共和制。

以上就是罗马共和制的来源。从这个时候开始,罗马的共和制持续了足有500年,这期间,罗马人做了两件到现在都被西方社会津津乐道的制度创新。

第一项,是民政方面的。罗马人创立了分权制度,这也是法国近代学者孟德斯鸠所提倡的立法、行政和司法分离的“三权分立”制的雏形。但是这个“三权”,跟我们现在说的立法权、司法权、行政权不完全一样,除了立法和行政之外,另一项重要的权力是否决权,或者说监督权。

我们先来说第一项:立法权,前面说了,罗马的元老院是只有贵族才可以参加的,在公元前494年,罗马人又建立了特里布斯会议。“特里布斯”就是英文里“部落”那个词“tribe”的词源,它是以部落为单位的,所有罗马人都可以参加,不看出身和财产。特里布斯会议和元老院,共同组成了罗马共和国的立法机构公民大会。

然后是第二项:行政权,行政权掌握在执政官手里,由两人同时担任,一般从贵族当中选出,任期是一年,不得连任。如果遇到非常时期,比如持续多年的战争,还可以确定一位任期仅有半年的独裁官,代替两名执政官全权行政。另外,独裁官有24个护卫,分成两班,每人扛着一把斧子,斧子柄外面捆着一圈木棒,称为“法西斯束棒”,后来墨索里尼用作法西斯党的 logo ,这也就是法西斯主义这个词的来源。最后是保民官,由2到10人组成,他们可以衡量确定元老院的法令是否对人民有利,如果是不利于平民利益的法令,保民官有权否决,这项权力可以视为一种监督权。另外,在罗马人的法律中还有个著名的《罗马法》,古罗马的司法事务就根据《罗马法》等法律来执行。《罗马法》直接导致了欧洲的文艺复兴与近现代社会的形成。但这部分内容这个与本书关系不大,我们就不多讲了。

第二项,是军政方面的,罗马人建立了军团制度。一开始,罗马人使用从希腊引进的公民军队体制,也就是公民们自备武器,按照武器装备的好坏排列,武器越好的越排在前面,越差的越排在后面。但这种在希腊运转很好的军事体制,到了罗马就有点水土不服,罗马人不适应它,屡屡打败仗,甚至原本军事水平远不如罗马人的法国高卢人,也能打败罗马军队,攻占罗马城。因此罗马的有识之士,就结合罗马的实际情况,建立了军团制度。军团制度是按照社会阶级相似、年龄相似、水平相似的士兵每5000人组成一个军团。利用军团制度,罗马通过三场布匿战争打败并且毁灭了强敌迦太基(布匿是罗马人对迦太基主体民族腓尼基人的称呼),又通过三次马其顿战争,占领了希腊与巴尔干半岛,称霸地中海。

以上,就是罗马共和时代的特点和成就,凭借着民政和军政两方面的制度优越性,罗马以一城之地,席卷了整个地中海世界,为日后成为大帝国奠定了基础。但是这个时候,随着战争不断胜利、领土不断扩张,以及罗马内部社会结构的转变,共和制的制度红利也越来越少,罗马面临着无法克服的社会问题,这让他们走到了革命的前夜,那么究竟是什么问题呢?

这就是我们下面要讲的:罗马革命的历史根源,也就是说,罗马为什么非革命不可?前面说了,罗马的崛起离不开战争,从公元前3世纪开始,罗马人的战争越来越多。从在意大利本土家门口小打小闹,到跨海作战打到西班牙、突尼斯、希腊,战争的周期也从两三个月,发展成一年半载,直至几年、十几年,第二次布匿战争打了17年!

战争持续的时间越来越长,在农业社会,这就会造成一个大问题,那就是,人都去打仗了,土地没人耕种,慢慢变成了无主的荒地,这些地就被那些留在后方的贵族们兼并了。另外,罗马人到处侵略,带回来大量的奴隶,几乎所有的事情都有廉价的奴隶来做了,这就摧毁了之前小农经济为主的罗马经济基础,导致很多穷人无事可做,没法养活自己。据统计,穷人和奴隶们在公元前1世纪中期的时候,已经占到罗马人口的90%以上了。这就是罗马革命之前的第一个问题:贫富两级分化问题。

第二个问题是治安。仗打完了,一群复员军人九死一生回到家,却看到自己的家没了,土地房屋,甚至妻儿都被“隔壁老王”霸占了。这些人要么给富人当佃户,甚至奴隶,要么就只能变成流浪汉,最多的时候,罗马甚至有1/3的人口在流浪。这种生活积累的怨气,加上他们不怕死的军人作风,这是多大的不稳定因素啊!这就造成了罗马社会更加动荡,贫困阶层和富裕阶层的矛盾也更加尖锐。

针对这种情况,罗马人尝试过改革。比如著名的改革家格拉古兄弟,他们在公元前133年和公元前123年,先后担任罗马的保民官,实行改革,其中哥哥提比略·格拉古提出了新的土地法,限定每个家庭拥有的土地不得超过250公顷,超出部分必须上缴国家,由国家发放给没有土地的农民。这个方法看起来很好,但是根本没有可行性,政府没有足够的强制力来保证这个政策的落实,提比略死于贵族操控的暴乱。公元前123年弟弟盖约·格拉古也当选保民官,推行规模更大也更触及贵族利益的改革,结果也激起了贵族更大的反扑。公元前121年,他也被元老院派来的军队逼迫而死,尸体被扔进罗马城边上的台伯河里,连带着一起死的,不下3000人,这是罗马共和国晚期一场非常大的动乱。

格拉古兄弟的改革就这样失败了。那么我们不免要问,为什么之前已经500年运转良好,并且为罗马带来巨大成功的共和传统,到了这个时候就越来越玩不转,改革救不了它,到了必须用革命推倒重来的地步呢?在作者看来,真实原因是:“罗马由一个城邦转变为一个帝国,原有的共和制已经有很多问题不能解决,因此出现独裁是一个完全必要的条件。政治权利只是一种手段,而非最终目标。终极目标是保证人民的安全与富足,可是‘罗马共和国的政治体制并不能保证人民的生活安全与富足’。”

上面这段话是作者的原文,其实简单来说,就是一个小国在短时间内扩张成一个大国,原来的那套根据小国的情况制定的制度和传统就统统不管用了。罗马的军团士兵只有区区几万人,即便是加上罗马的公民也只有不到100万人,而他们在共和国末期统治的已经是至少5000万人的大国。各地的习惯习俗不同,而且企图反叛自立的地方也不在少数。再加上前面说的贫富矛盾到了没法调和的程度,罗马已经内忧外患严重,就等压死骆驼的最后一根稻草了。当年他们放逐了国王,建立了共和制,用来保护他们的自由;而现在,当这个制度已经没法保障他们基本的安全和富足,那么,他们宁可牺牲掉自由,来换取一个足以改变现状的强权降临。这个强权,就是军阀。

我们大家知道,当一个国家中央政府暗弱,无力统治国家时,那谁手里有枪谁就能称王。军阀们纷纷利用穷人的反抗情绪,来壮大自己的队伍,发展自己的政治资本。所以,共和国末期的罗马,是一个枭雄辈出的时代,马略、苏拉、庞培、恺撒、克拉苏、安东尼、屋大维,可以说是前后三代的军事强人一个个粉墨登场,不管他们的官方名称是执政官还是独裁官,其实他们就是军阀。

这些人的故事,都相当精彩、传奇。但是这些不是咱们本期要讲的主旨,所以我们就把这些细节留到其他书里讲,先直接跳到最终结局。那就是,屋大维成为了最后的胜利者,结束混战的状态,恢复了人们期待已久的“秩序”,他个人也以“奥古斯都”的头衔,成了罗马皇帝,变罗马共和国为罗马帝国。

那么我们下面就来讲一讲屋大维为什么能成功。

说奥古斯都屋大维,我们必须从恺撒说起。当然恺撒的生平,那也是几大本书都写不完,我们也简要言之,恺撒出身罗马贵族家庭,但是政治上,他是反对元老院的腐朽与保守的,恺撒的文韬武略在当时的西方世界都是无可匹敌的。他通过军功建立了巨大的个人威望,获得了军队对他个人的效忠,然后凭借这个资本,进军罗马,迫使罗马元老院任命他为终身独裁官。然后恺撒又打败庞培等强敌,结束了罗马军阀混战的状态。但是在公元前44年,正当他准备进一步对罗马的政体动手术的时候,一些认为“恺撒威胁了罗马自由传统”的旧贵族,刺杀了恺撒,希望挽救共和制。结果罗马市民对他们的所作所为并不买账,元老院非但没能通过干掉恺撒而获益,反而被恺撒的部将安东尼以此为借口,杀了个干干净净。

在恺撒的遗嘱中,指定当时年仅19岁的屋大维为继承人。这个屋大维是恺撒的一个远亲,按照我们中国人的辈分来论,算是恺撒的侄孙,但是恺撒认他为养子。

恺撒死后,他的部下当中实力最强的安东尼成了新的独裁官。但是屋大维可不愿意做个小人物,他想借着恺撒的威名,笼络他麾下的老兵,还打算学恺撒进军罗马,让元老院支持他成为执政官或保民官。虽然这次行动没能成功,不过还是造出了声势,让屋大维能够与安东尼以及另一位恺撒旧部雷必达平起平坐,成为罗马政坛的“三巨头”之一(为了跟当年恺撒庞培克拉苏那一版的三巨头区分,一般把屋大维他们称为“后三头”)。

后三头联手打败了刺杀恺撒的共和派,屋大维和安东尼达成短暂的势力平衡,安东尼去了埃及,统治罗马在东方的省份,后来跟埃及的克莱奥帕特拉,也就是著名的“埃及艳后”、恺撒曾经的情妇混在了一起,屋大维则留在了罗马。这个局面维持了大约10年,最终屋大维和安东尼还是走向决裂。公元前31年他们开战,公元前30年在亚克兴海战中,安东尼被打败,他和埃及艳后先后自杀。屋大维一统罗马,公元前27年获得“奥古斯都”的称号,这个词的意思基本可以理解为元首。公元前23年他又担任了保民官和资深执政官,集所有大权于一身,所以很多中文书上就按照我们习惯的理解说,屋大维在这一年当上了罗马的“皇帝”。

这就是屋大维崛起的简要过程,我们简单总结一下他成功的三大关键,可以说,第一当然是军队的硬实力;第二是驱使军队为他卖命的财力,这不光是因为他继承了恺撒的大笔遗产,更因为他善于花钱,毫不吝惜。比如他控制了罗马的国库之后,拿出巨款分发给士兵,每人发3600个金币,这相当于士兵10年的薪饷。他还通过钱,获得了元老院的支持,这就把钱变成了切实的对他的忠诚;第三,是他的善于造势和借势的智慧。早在公元前43年,他就借助恺撒的号召力拉拢他的旧部,还利用当过执政官的大文豪西塞罗对安东尼的声讨,及时地把叛离安东尼的人拉到自己这边。

成功上台之后,屋大维就逐渐把罗马的共和制残余彻底地改造成帝制,那他究竟做了哪些制度革命?又如何解决了前面说的罗马共和国末期的种种社会问题呢?这就是我们下面要讲的:屋大维对罗马政治制度的改造。

第一项,是土地方面。在前面的第二部分,我们交代了共和国末期罗马两大社会矛盾:两极分化和治安问题。它们的根源都是土地问题,贵族占有了过多的土地。而从格拉古兄弟到恺撒,当他们试图用改革来解决的时候,总是会因为触动了贵族的既得利益而遭到贵族的反扑,连恺撒都被弄死了,说明这个利益集团还是很强大的。所以,屋大维掌权之后,必须采取一个更迂回的、渐进的策略来解决这个问题。

屋大维的土地政策是不进行重新分配,贵族们手里的土地,甭管是怎么来的,都予以承认,不剥夺重分配,这就稳住了那些贵族们。那无地者呢?其实,说土地紧张那是指意大利本土,但罗马人这些年东征西讨,抢占的地盘多了去了,很多都是无主之地,像高卢、西班牙、叙利亚、埃及、伊利里亚(在巴尔干半岛沿海地区,今天克罗地亚、斯洛文尼亚这一带),这些地方都有很多荒地可开发,屋大维就打发那些无地者、退伍老兵们,去这些地方开发新地盘,政府支持,谁开拓的土地就归谁,还可以世袭拥有。

这就把前面说的原本是社会不稳定因素的流浪者们,都变成罗马帝国新省份新城市的建设者了。这样一来,罗马的社会矛盾和治安状况就缓和多了,而且他们新开发的土地也就等于给政府开辟了新的税源。同时,屋大维帮助贵族解决了麻烦,保住了财产,那贵族也总要有点回馈吧。屋大维就定了几项税收,包括遗产税,既能收上钱,又有助于缓解贵族对社会财富的过度敛取,防止他们做大。这些税款他分成两部分,一部分给元老院养着那帮贵族们,另一部分他建立了一个军用金库,专门给士兵们发军饷用。

第二项,是官制方面。原来的元老院实际就是一个寡头集团,只会在自己的小团体中谋利益。他们要求执政官只能任一年,说得好听是维护共和和自由传统,其实就是想执政权各大家族雨露均沾,不要一家独大,属于小圈子内部的一种平衡。

屋大维对老牌的贵族实行了保护政策,给予很优厚的待遇,他自己还让出了执政官的职位,让贵族们有机会竞争执政官。然后他又设置了城市财政官、城市保民官等很多新的官职,让贵族们去争夺这些空衔和虚名,随意发表自己的言论。只要不用武力或者号召用武力反对自己,干什么都随意。有时候元老院这帮人也会指着屋大维的鼻子骂他,说他哪些法令不合适了,哪些行动不合时宜了。屋大维的聪明之处就在于,他非常容忍这些批评,不论接受还是不接受。屋大维的老婆孩子因此觉得他太懦弱了,屋大维解释说:只要这帮人不拿刀剑指着我,其他随他们去。

与此同时,屋大维也组建自己的班子。屋大维建立了御前会议,他让出利益和虚衔,目的就在于要独揽实权。屋大维当然需要帮手,但又不希望通过贵族来做,于是就把自己的家臣和一些忠心的释放奴(就是已经被赐予自由的前奴隶)集合起来,让他们为自己做事,有的写章程,有的掌握国库,有的掌管法务……名义上他们是屋大维的私人助手,其实他们才是真正帮助屋大维掌权的人。他们的意志在很多时候比元老们更能影响罗马皇帝的判断。并且这项制度,在屋大维死后也被保留了下来。

通过上述的土地和官制两方面的改革,罗马的权力结构其实已经完全转变了。那些看起来穷山恶水的新省份,就都处在效忠屋大维的军团控制之下了,这些地方能为罗马带来新的增长点以及巨大的潜力。至于罗马城,屋大维尽可能地把荣誉和财富都让给那些贵族遗老遗少,看起来他们日子过得很舒坦,天天什么事不干就在家数钱,但事实上,他们的实权和政治影响力,都在逐渐地消减。同时,屋大维的改革不但解决了之前的社会矛盾,增强了罗马帝国的国力,也进一步稳固了他个人的权力,帝制政体逐渐完成,贵族们退居二线,罗马革命,就这样完成了。

不过,本书的作者塞姆认为,即便如此,西罗马帝国也不是皇帝一人说了算的君主独裁国家,而是皇帝和贵族以某种程度的联盟关系来共同统治的“精英制国家”。注意,这就是塞姆在学术观点上有别于诺奖得主蒙森等罗马史大家的独特见解。

下面是最后一部分:罗马革命对后世历史的影响以及对我们的启示。我们先说影响,这个影响,首先当然是体现在罗马的历史方面了,那就是罗马变成了一个帝国,通过前面说的制度转变,克服了共和国末期那些社会问题。但帝国制也有新的问题,那就是它的权力传承变成了世袭模式,而统治者的能力是没法世袭的。恺撒和屋大维英明神武,他们的后代却是素质参差不齐,屋大维的后代当中就有傻子皇帝克劳狄、暴君卡里古拉,还有一把火把罗马城烧了的尼禄,闹得罗马帝国好不混乱。直到公元96年开始的五贤帝时期,罗马帝国的皇帝世袭制才走入正轨。

之后的罗马,皇帝变成了“正副”两个,正的叫做奥古斯都,副皇帝被叫做恺撒。这就是罗马人能想到的维持君主制的方法,现任皇帝在位时就开始培养下一代皇帝。第一代皇帝叫奥古斯都,第二代皇帝叫恺撒。就是这个制度,让罗马在西欧延续了400多年,在东欧延续了1400多年。

第二个影响,罗马革命催生了一个政治传统,就是“进军罗马”。 第一个喊出这个口号的是苏拉,他在公元前88年进军罗马,并获得了胜利。随后又有马略、恺撒、安东尼、屋大维……历史上总共15个人曾经成功地“进军罗马”,都当上了独裁官或者皇帝,这成了罗马历史上的一项政治传统,进军罗马,才能掌握最高的权力。这就有点像我们中文里说的“问鼎”。

西罗马帝国灭亡之后,又有一波一波的蛮族或者外国人“进军罗马”,包括拿破仑,这使得罗马城在战火中被多次蹂躏,成为攻破次数仅次于“圣城”耶路撒冷的城市。我们前面说过这本书的创作背景,在作者那个时代,还发生过一次“进军罗马”,那就是意大利法西斯党魁墨索里尼于1922年还制造的,他凭借这个行动在意大利掌权,也把意大利引入灾难。虽然这些人的具体经历、施政方针,还有在历史上的评价都大不相同,但他们都是通过“进军罗马”,获得了权力,由此可见,“进军罗马”这一政治口号在人们心中根深蒂固。

另外作者还认为,中世纪的欧洲局势,就是对罗马革命前前后后这段历史的复现。西罗马帝国灭亡后,罗马教皇取代皇帝,成了新的权威,但他们的权威是相对的,并不能绝对控制各个小国,这就像共和制末期的元老院。教廷的权威不断衰弱,但到了中世纪末期,欧洲的诸国实力大增,这时他们就变成了罗马革命时期的一个个军阀,各自统领自己的军团,用军事手段来争霸,欧洲出现了哈布斯堡王朝、拿破仑帝国,甚至后来希特勒的第三帝国等强权。只不过它们都没能像恺撒、屋大维那样,开创一个长期的统一的帝国。

最后,对我们来说,屋大维与罗马革命的历史能让我们得到什么启示呢?我想,这个问题也可以概括为两个方面:从宏观层面上来说,罗马人非常巧妙的共和制度最终失灵,这说明设计再精巧的制度和方法,当支撑它运转的外部环境发生变化,如果不随之做出调整,那么它也将会变成社会发展的阻碍,最终被抛弃。

而从微观层面上说,屋大维个人的成功,我们可以总结出几条经验。他善于运用资源,特别是舆论的支持;他不贪恋财富,而能看到更远,慷慨地对待部下和合作者,也就是说,把钱最大限度地转化成成功的筹码;他懂得妥协,不像恺撒那样过于咄咄逼人,而用更迂回的方法,以更小的代价实现目标。这些都是他最终成功的必要条件。此外我们还必须说,屋大维的成功也要归功于他的长寿,他活了77岁,在当时实属罕见,比苏拉到安东尼这些同时代的强人们都长寿得多,这也让他有充足的时间来实现他的统治与革命。而这点,也跟我们在《讲谈社·中国的历史》里探讨过的司马懿的成功很相像,他们都是活得足够长,把所有能和自己匹敌的对手都耗死了,最后自己天下无敌。关于这点,我们必须说,“身体就是革命的本钱”啊!

这本《罗马革命》我们就说完了,再来回顾一下:第一,罗马人曾经建立了优越的共和制,并且收效良好;第二,当罗马由小城邦演变成全球性大国时,原有的制度已经不适应社会发展,必须有人挑大梁将这个制度改变;第三,奥古斯都虽然也是一个军阀,但他却建立了比共和制更适合于社会发展的帝制,也令罗马帝国能稳步地向前发展,同时也成为后来欧洲两千年发展轨迹的蓝本。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1、设计再精巧的制度和方法,当支撑它运转的外部环境发生变化,如果不随之做出调整,那么它也将会变成社会发展的阻碍,最终被抛弃。

2、屋大维善于运用资源,特别是舆论的支持;他不贪恋财富,而能看到更远,慷慨地对待部下和合作者,也就是说,把钱最大限度地转化成成功的筹码;他懂得妥协,不像恺撒那样过于咄咄逼人,而用更迂回的方法,以更小的代价实现目标。这些都是他最终成功的必要条件。