《罗马帝国衰亡史6:帝国的最终衰亡》 東西堂主解读

《罗马帝国衰亡史6:帝国的最终衰亡》| 東西堂主解读

关于作者

爱德华·吉本,启蒙运动晚期英国著名历史学家。他在对罗马帝国开展了历时20余年的研究后,用全新的历史写作手法创作了《罗马帝国衰亡史》,为启蒙运动的欧洲提供了深刻借鉴和反思。《国富论》的作者、著名经济学家亚当·斯密曾说,“《罗马帝国衰亡史》足可以让吉本列入欧洲文史界的首位。”

关于本书

本书是作者毕生智慧和研究成果的结晶,完整叙述了从罗马帝国“五贤帝时代”起至1453年君士坦丁堡沦陷1300多年的历史,其中涉及到了政治、经济、军事、宗教、文化和社会生活的方方面面。书中既有对罗马帝国衰亡原因的深刻剖析,也有对当时历史图景的呈现,是研究罗马史、解析中世纪欧洲的经典必读书目。

核心内容

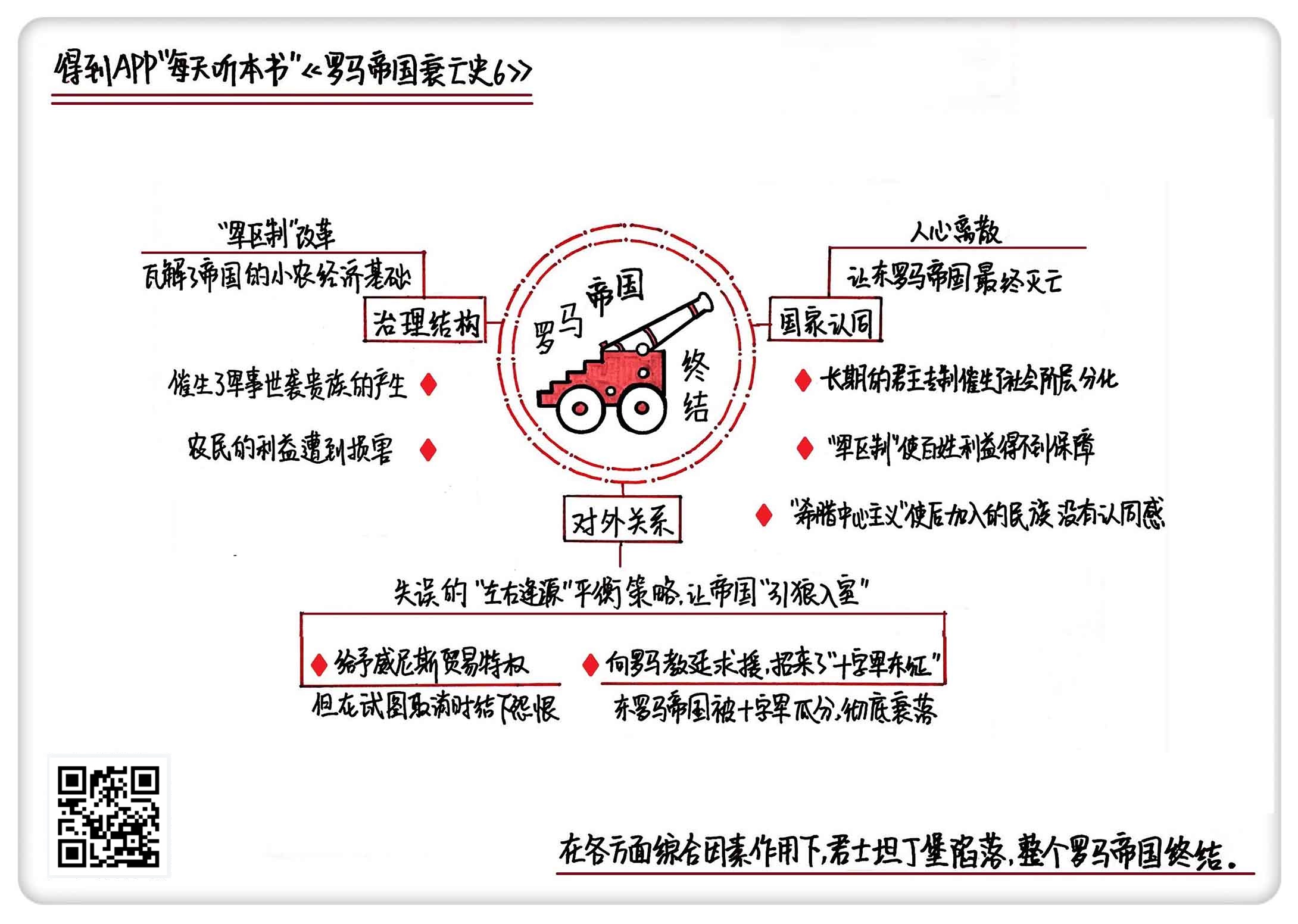

深刻剖析了帝国最后二百年的衰败原因,从帝国的治理结构、对外关系和国家认同三个方面,详细描绘了东罗马帝国的最终灭亡。

你好,欢迎每天听本书。今天继续为你解读《罗马帝国衰亡史》,这套书一共分为六卷,中文版总计大约380万字。我们的解读分为六期,今天是这个系列的最后一期。我将用大约22分钟,为你讲述书中精髓:东罗马帝国最终灭亡的致命打击和历史教训。

上一期说道:东罗马帝国的几次对外征服,严重消耗了帝国的实力,造成经济资源衰竭。伊斯兰教的崛起,引发了对于圣像崇拜的抵制。帝国开始破坏圣像运动,让西欧的罗马教会产生抵制,并借机给法兰克人查理曼加冕。这个举动打破了东西方的平衡,造成了东罗马和西欧的分裂。而东罗马完成中央集权制的转换后,相应宫廷体系没有跟上,又造成了内斗。帝国的统治中心岌岌可危。

接着上期的内容,今天我就讲讲东罗马帝国的结局:为了应对七世纪以来不断增多的外敌入侵,东罗马帝国实行军区制改革。改革虽然短期内取得了成效,却催生了军事世袭贵族的产生,破坏了帝国的小农经济。而帝国在实施左右逢源的外交策略过程中,对形势判断失误,让威尼斯崛起,并引发了十字军东征,给帝国带来深重的灾难。最终阶层分化和希腊中心主义让帝国内部离心离德。终于在1453年,君士坦丁堡陷落,整个罗马帝国灭亡。

这期音频,我就从帝国的治理结构、对外关系和国家认同三个方面,讲一讲东罗马帝国的最终灭亡。下面,我就来一个个说。

先来看看:军区制改革,瓦解了小农经济基础。什么是军区制呢?它是一种军政合一的组织体系。之前讲过,在罗马帝国早期,采取的都是行省制。这种行省制,是在罗马对外扩张时期产生的。随着帝国版图越来越大,它把那些被征服的殖民地都收归成行省。比如西西里行省,就是它冲出罗马城,打下西西里岛以后的第一个行省。亚述、美索不达米亚,就是它在征服今天伊拉克、叙利亚等地区建立的中东行省。

靠着行省制,罗马帝国把自己打成了地跨亚非欧三洲的大帝国,但疆域大了以后,它慢慢开始有点鞭长莫及了。为了收税,也为了地区稳定,很多行省都有兵权,这也造成了后来的地方割据。西罗马帝国灭亡就是和这种地方割据有很大关系。所以东罗马痛定思痛,对行省制进行改革,推行总督制。它的核心,就是把地方的行政权和军权分离。也就是说,行省虽然还是有兵权,也有军事长官,但要归地方总督管辖。

不过这种总督制没有维持多久,希拉克略皇帝在任期间,开始了军区制改革,又恢复到了军政合一的老路,他把零零散散的行省合并,建立了军区,也就是说,由军事长官“一手包办”地方的行政权、司法权和军事权。希拉克略之所以这么做,是因为从7世纪开始,外部入侵再次增多,这样做可以随时组织军队,应付战争威胁。应该说这个想法是好的,也在初期收到一定效果,但它带来的副作用,也是非常严重的。除了之前说的地方割据以外,军区制的破坏,主要体现在经济方面。

在工业革命以前,农业在任何一个国家都非常重要。对东罗马帝国来说,这也是它的经济基础。和军区制改革配套实行的叫做农兵制。所谓农兵制简单理解就是:国家给你田种,你来替国家打仗,老百姓平时是农民,战时是军人。不过,无论战时还是平时,整个这片区域,都实行军事化管理。

这样问题就来了。因为,军事组织讲的是服从文化,也就是上级对下级是一种绝对领导。在农兵制下,农民不像一般理解的那样“农民租地主的土地,然后交租”就可以了,他们是完全处在被领导的地位。军事长官对辖区内的农民,有生杀予夺的大权。正是因为这种权力关系的存在,压榨农民,就成了常态。如果出了纠纷,国家为了打胜仗,当然也会站在军事长官这边。

在这种力量完全不对等的情况下,军事贵族开始对农民进行土地兼并,并且,为了维护军区稳定,军事贵族还是世袭的。一个个家族凭借军功,在地方的势力越来越强,对农民的压榨,也就越来越严重。到最后,绝大多数土地都集中到了军事贵族手里。农民要么逃亡,要么沦为农奴,东罗马帝国赖以生存的农业经济基础,破坏殆尽。帝国晚期,小农阶层几乎就完全消失了。国家不仅征不上兵,还收不上税,整整一年从农业方面收上来的税,甚至不足帝国早期的百分之五。本来是为了增强国家军事实力的军区制,到了最后,却带来了军事和经济的双重危机。

这就是今天给你讲的第一个观点:军区制改革,瓦解了帝国的小农经济基础。为了应对外敌入侵,希拉克略皇帝推行了军区制改革,把行政权和军事权力合一。配套实行的农兵制,在增强抵抗外敌能力的同时,也让农民的利益遭到损害。大量土地被兼并,农民被迫流亡或者沦为农奴,东罗马帝国的小农经济瓦解。

接着来看:形势判断失误,让帝国“引狼入室”。东罗马帝国继承了之前罗马帝国的东部领土,也继承了它易攻难守的地缘政治,有很长的边境线,尤其是还要面对浩瀚的地中海,外部形势是非常严峻的。纵观帝国存在的1100多年,绝大部分时间都在和四周虎视眈眈的强敌打交道。六世纪开始,东罗马和老对手波斯帝国,开展了几百年的拉锯战;七、八世纪,伊斯兰势力从南部崛起,斯拉夫人在北部蚕食巴尔干半岛;九世纪以后,诺曼人闯入地中海占据了西西里;十世纪,从中亚草原来的突厥人,又成了心腹大患。

正是这种东西南北四面受敌的严峻形势,让东罗马帝国练就了一套“左右逢源”的平衡战略。假设有敌人A前来入侵,它就会找到和A有竞争关系的B,从背面牵制住敌人。如果有C对它形成威胁,它又会找到D甚至是E,来协助防卫。当然这个过程,也会付出一些成本,但在东罗马看来,只要是能够避免自己亲自出兵,这些都不算什么。

这方面最著名的就要算9世纪,它和基辅罗斯的政治联姻了。基辅罗斯就是今天俄罗斯人的祖先。在当时,东罗马在小亚细亚的军区发生叛乱,为了镇压叛乱,皇帝巴西尔二世,把自己的亲妹妹安娜嫁给了基辅罗斯大公弗拉基米尔,用基辅罗斯的军队镇压了叛乱。也正是由于这次政治联姻,后来的俄罗斯人一直以“罗马帝国继承人”的身份自居。就比如说历史上有很多俄国的统治者都叫做沙皇。这里的沙皇其实就是凯撒的转写,它就是来自于罗马帝国。

不过这种平衡战略,不是每次都管用的。在它后来和西欧的往来当中,正是因为对形势的判断失误,才造成了一系列完全不可逆转的严重后果。刚才说了,九世纪以后,诺曼人闯入地中海占据西西里,这给东罗马在地中海贸易安全带来了威胁。为了应对这种威胁,它想到了在意大利半岛的另外一支力量,那就是威尼斯人。这里的威尼斯并不是人们现在想象的划着小船穿行的水上城市,在当时,它是地中海边的一个小共和国。这个小共和国,在当时还没有成气候,不过由于长期出海航行,它的海军比较强。为了联合威尼斯对付诺曼人,东罗马开出了非常丰厚的条件,那就是:允许威尼斯进出帝国境内所有港口,并免去它的海关税收。

这看似是个不起眼的条件,但却在后来给帝国种下了无穷祸患。威尼斯派出舰队击败了诺曼人,获得了东罗马的贸易特权。这个口子一开,威尼斯周边的城邦眼红了,打着帮东罗马“维护海上秩序”的旗号,都纷纷涌了进来。请神容易送神难,当帝国后来想要把贸易特权收回来的时候,反倒和西欧结下了怨恨。

偏巧这个时候,来自亚洲草原的塞尔柱突厥占据了耶路撒冷。耶路撒冷皇帝阿历克修斯,写信向罗马教廷求援。写信求援是没问题,可在之前的破坏圣像运动里,东西教会已经发生分裂。虽然都属于基督教的同一种信仰,但由于长期隔阂,两方面可以说是貌合神离。罗马教皇在接到阿历克修斯的求援之后,正好借这个机会树立自己的权威,转移西欧的矛盾,发起了十字军东征。

十字军的名字虽然好听,但这群人不过是当时西欧的一群落破骑士、失地农民和宗教狂热者。他们打着“收复圣地”的名义,过境东罗马,大肆劫掠。之前和东罗马帝国结下怨恨的威尼斯,也成了帮凶。它不仅大发战争财,甚至在第四次十字军东征当中,怂恿毫无组织纪律的十字军攻击、洗劫了君士坦丁堡。这次浩劫,丝毫不亚于四世纪灭亡西罗马帝国的那次。大火烧了几天几夜,君士坦丁堡几个世纪积累下来的财富和艺术珍品被洗劫一空。在这之后,威尼斯占去东罗马帝国将近一半的领土。十字军按照西欧的封建传统各自为政,占起了山头,建立了一个一个的小王国。东罗马帝国从此彻底衰落了下去,再也没有恢复过来。

这就是今天给你讲的第二个观点:失误的平衡策略,让帝国“引狼入室”。东罗马帝国所处的位置,易攻难守。长期受到外敌入侵,让它形成了“左右逢源”的平衡策略。但这种策略并不是每次都管用,为了消除诺曼人的威胁,它给予了威尼斯贸易特权,并在试图取消特权时,结下怨恨。在塞尔柱突厥占据耶路撒冷以后,皇帝阿历克修斯向罗马教廷求援,招来了十字军东征。十字军借着过境东罗马,大肆劫掠,甚至攻陷了君士坦丁堡。东罗马帝国被十字军瓜分,彻底衰落。

最后来看看:人心离散,让东罗马帝国最终灭亡。很多人可能知道,1453年攻陷君士坦丁堡,最终灭亡整个罗马帝国的,是奥斯曼土耳其人。在很多现代文艺作品里,也经常对1453这场战役大加渲染,包括对战役的攻守双方战术、参战人数、武器对比进行详细分析等等。但如果放在整个罗马帝国的“大历史”来看,导致君士坦丁堡陷落的,还真不是单单这一年这么简单。

其实早在1453之前很多年,所谓东罗马帝国就名存实亡了。它原来是一个地跨亚、非、欧三洲的大国,但随着在亚洲、欧洲、非洲的领土全部丧失,东罗马慢慢沦落成了一个二三流的小国。截止到1453年城破前夕,君士坦丁堡已经处在四面包围当中。帝国的灭亡是早晚的事儿,奥斯曼只不过是压垮骆驼的最后一根稻草。

回头看来,如果东罗马在1100多年中,领土被周边民族一点一点蚕食,那从13世纪之后,它几乎是用了过去十分之一时间,丢掉了99%的领土。从表面上看,是敌人兵强马壮、来势汹汹,但往更深了分析,这背后还有最关键的原因,那就是:人心离散。

要知道,这一百多年里,奥斯曼攻打东罗马城池的时候,几乎可以用摧枯拉朽来形容。很多地方,比如说塞尔维亚、保加利亚、小亚细亚一些城镇,甚至没做任何抵抗,主动开城欢迎奥斯曼大军。为什么会出现这种情况呢?应该说是冰冻三尺,非一日之寒,它既有政治原因,也有经济原因,还有文化原因。

东罗马帝国采取的是中央集权的君主专制。这个体系发展到末期,就出现了社会阶层分化。和皇族有关的官僚机构,把持了大部分社会资源,老百姓陷入贫苦无依的境地,再加上第一点讲的军区制改革,滋生了地方世袭的军事贵族,大量农民破产,生活难以为继。而在奥斯曼进军的早期,没有实行严酷的杀戮,相反却采取了相对宽容的宗教政策:只要你肯皈依伊斯兰教,就可以免收人丁税,甚至还可以在军队中,谋一份差事。这样,随着奥斯曼大军的推进,队伍就越来越壮大。

如果仔细分析,在当时奥斯曼军中,不仅有当时的主体民族突厥人,还有大量的拉丁人、希腊人、马其顿人、塞尔维亚人等等。他们很多都是不堪忍受东罗马的压迫,投奔到了奥斯曼阵营当中。这其中,还有一个重要原因就是,很多非希腊人在以希腊文化为中心的东罗马帝国,找不到归属感。因为早期的罗马帝国幅员辽阔,行省众多,所以,它自然是一个多民族国家。但随着西罗马帝国灭亡,疆域慢慢缩小,东罗马蜕变成了一个以希腊文化为主的国家。

特别是在皇帝希拉克略在任期间,宣布用希腊语取代拉丁语,当作帝国官方语言,这就更让那些后来加入的民族处在尴尬地位。他们没有发言权,还时不时会遭到帝国上层希腊人的歧视。对他们而言,帝国处在盛世怎么都好办,反正就算没有发展,也可以跟着混一口饭吃。但随着帝国慢慢衰落,连饭也吃不上了,他们索性就在最后时刻,加入了奥斯曼的队伍。

这种人心离散,甚至也包括君士坦丁堡内部。在1453年最后的首都保卫战之前,城中的军民加在一起,大约有四万人,可真正投入战斗的只有7000人,并且,这7000人当中还有2000人是雇佣军。而奥斯曼一方,则完全是另一种景象。除了志在必得的气势、不断壮大的队伍,还有当时先进的攻城武器:火炮。尽管保卫战坚持了将近两个月,最终这座千年古城君士坦丁堡还是被攻破了。

有关这场战役的详细过程,每天听本书曾经在一个系列三期的《拜占庭帝国》做过详细解读,如果感兴趣可以来听一听。总之,随着君士坦丁堡的陷落,不仅标志着东罗马帝国的灭亡,也宣告着整个罗马帝国的灭亡。从此以后,欧洲中世纪结束,世界开始进入现代。

这就是今天给你讲的第三个观点:人心离散,让罗马帝国最终灭亡。在1453年君士坦丁堡之战以前,东罗马帝国就已经丧失了绝大多数领土。在对待奥斯曼的态度上,很多城镇甚至主动打开城门,转投敌军。这背后的原因,就在于人心离散,东罗马帝国长期的君主专制,催生了社会阶层分化。军区制改革,又让军事贵族势力壮大,底层百姓利益得不到保障。同时,由于希腊中心主义存在,后加入的民族没有认同感,最终,在各方面综合因素作用下,君士坦丁堡陷落。东罗马帝国灭亡,整个罗马帝国终结。

到这里,我们再来回顾下《罗马帝国衰亡史》六期的全部内容,为了便于你更好地理解,下面我按照不同的“条线”,把所有讲过的内容,给你做个系统的梳理:

第一,关于作者和这套书的背景。《罗马帝国衰亡史》创作于18世纪启蒙运动时代,这个时候距离罗马帝国灭亡只有二三百年。因为在欧洲人看来,罗马帝国不只是以罗马城为中心的西罗马帝国,它还包含以君士坦丁堡为中心的东罗马帝国,所以,它最终灭亡是截止到1453年君士坦丁堡陷落。本书的作者爱德华·吉本,是英国启蒙运动时代著名历史学家,他受到启蒙运动早期思想家的影响,开创了通史类的全新写法。这部著作给当时变革中的欧洲社会,提供了很好的反思和借鉴。

第二,关于时间线索。罗马帝国从公元前27年到1453年一共存续了一千四百多年。本书的开篇从罗马帝国时代早期的五贤帝时代开始。在五贤帝时代之后,罗马帝国经过塞维鲁王朝一步步陷入三世纪危机,直到戴克里先上任后,结束危机,但他推行的四帝共治又让帝国再次陷入分裂。终于在君士坦丁迁都后,另一位皇帝把皇位传给自己的两个儿子,东西罗马正式分裂。五世纪中期,西罗马帝国灭亡,东罗马帝国一直延续到了1453年,君士坦丁堡被攻陷,整个罗马帝国终结。

第三,关于罗马帝国权力传承体系的演变。由于之前500年的共和传统,罗马过渡到帝国时代后,权力迭代系统一度出现混乱。但到公元96年涅尔瓦皇帝,创立了任人唯贤的养子继承制,带来了五贤帝的黄金时代。随后,马可·奥略留把皇位传给儿子康茂德,又破坏了这种制度,带来了社会动荡。从戴克里先以后,帝国开始把君权神化,再经过君士坦丁强化,最终确立中央集权的君主专制。但虽然名分确立了,可配套的宫廷继承制度还是没有跟上,导致严重的内部斗争。东罗马帝国王朝更迭频繁,内部消耗巨大。

第四,治理结构方面。罗马帝国早期采取行省制,把被征服的殖民地划入帝国体系当中。塞维鲁王朝实行军事改革,让军队中行省士兵比例大大增加,造成了军队权力上升,地方割据严重,间接引发了三世纪危机。虽然后来实行总督制,把军权和行政权分离,但由于7世纪以后外敌入侵再次增多,东罗马帝国又采取军区制,恢复了军政合一,由此再次造成世袭军事贵族的产生。军事贵族和帝国皇权体系结合,让权势阶层把控了社会绝大部分资源,造成阶层分化,破坏了帝国统治的民意基础。

第五,经济方面。罗马帝国早期实行奴隶制庄园经济。由于奴隶大规模起义,后期庄园主给予奴隶一定人身自由,允许他们租种土地。塞维鲁王朝军事改革以后,军费的膨胀引发了三世纪危机,货币受到大幅度贬值,严重伤害了庄园制经济基础。东罗马帝国为了应对诺曼人入侵,引入威尼斯的海上军事力量,丧失了贸易主权。同时,军区制改革以后,土地兼并严重,再次破坏了帝国小农经济基础。帝国后期,经济陷于崩溃。

第六,文化认同方面。罗马帝国早期,由于幅员辽阔、行省众多,是一个多民族国家。但随着西罗马帝国灭亡,疆域慢慢缩小,蜕变成了以希腊文化为主的国家。在希腊文化为主导的东罗马帝国,后加入的民族找不到归属感,对国家的认同感低,在帝国慢慢衰落以后,很多选择加入了奥斯曼阵营。这也间接带来帝国的最终灭亡。

第七,宗教信仰方面。罗马帝国早期信奉多神教。但到了二、三世纪,帝国开始走下坡路。越来越多的人转向“一神”的基督教,整个社会信仰发生动摇。君士坦丁宣布基督教合法化以后,又产生了内部纷争。这种纷争一直延续到东罗马帝国时代,由破坏圣像运动的导火索,引发了东西教会大分裂。东罗马和西欧对立,最终让帝国在1453年的最后时刻,陷入孤立无援的境地。

撰稿:東西堂主脑图:摩西讲述:于浩