《罗马帝国衰亡史5:东罗马帝国》 東西堂主解读

《罗马帝国衰亡史5:东罗马帝国》| 東西堂主解读

关于作者

爱德华·吉本,启蒙运动晚期英国著名历史学家。他在对罗马帝国开展了历时20余年的研究后,用全新的历史写作手法创作了《罗马帝国衰亡史》,为启蒙运动的欧洲提供了深刻借鉴和反思。《国富论》的作者、著名经济学家亚当·斯密曾说,“《罗马帝国衰亡史》足可以让吉本列入欧洲文史界的首位。”

关于本书

本书是作者毕生智慧和研究成果的结晶,完整叙述了从罗马帝国“五贤帝时代”起至1453年君士坦丁堡沦陷1300多年的历史,其中涉及到了政治、经济、军事、宗教、文化和社会生活的方方面面。书中既有对罗马帝国衰亡原因的深刻剖析,也有对当时历史图景的呈现,是研究罗马史、解析中世纪欧洲的经典必读书目。

核心内容

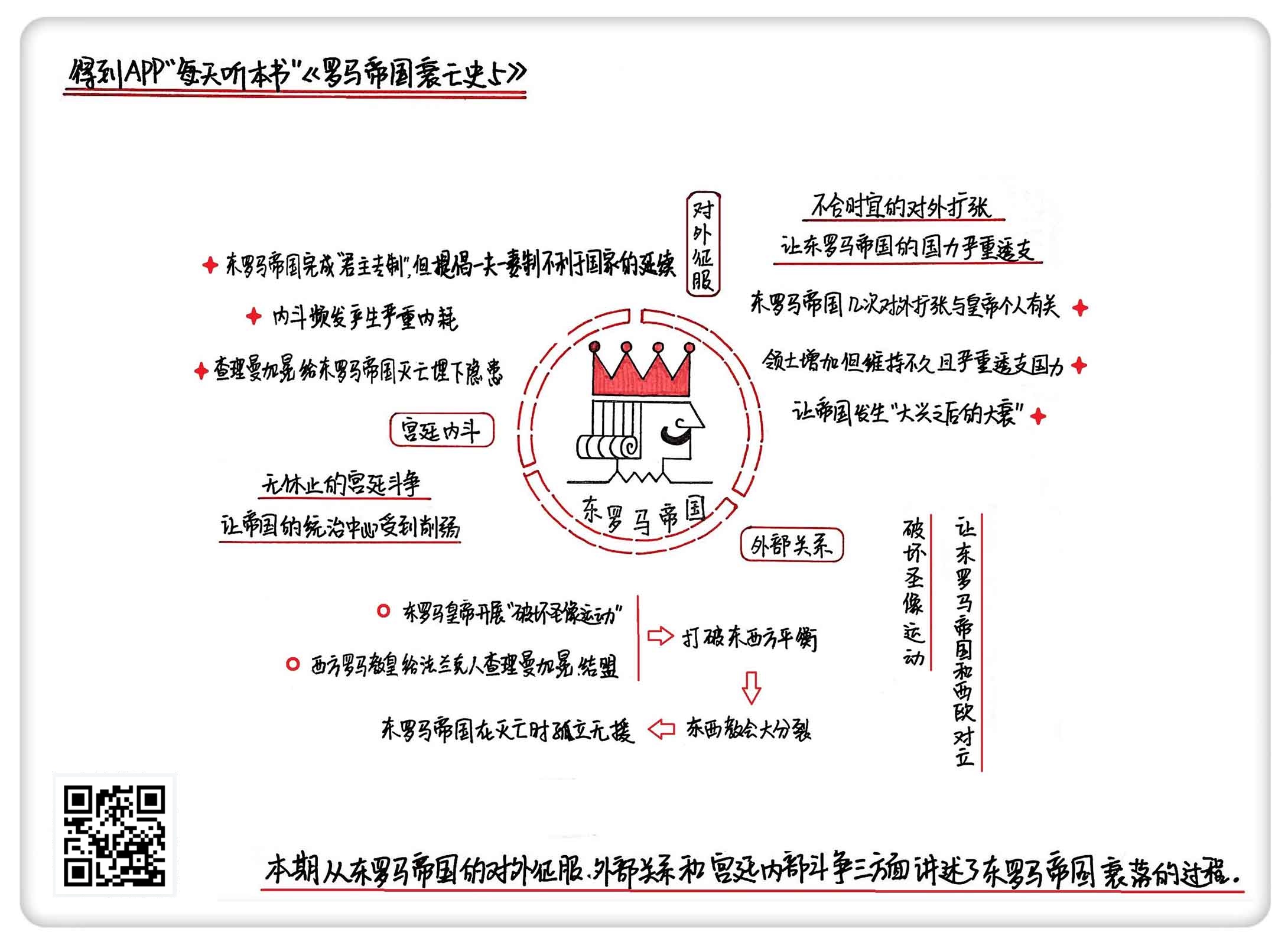

由东西罗马分裂为起点,从东罗马帝国的对外征服、外部关系和宫廷内部斗争三个方面,详细分析了东罗马帝国衰落的过程。

你好,欢迎每天听本书。今天继续为你解读《罗马帝国衰亡史》,这套书一共分为六卷,中文版总计大约380万字。我们的解读分为六期,今天是第五期。我将用大约24分钟,为你讲述书中的精髓:是哪些因素,导致残存的东罗马帝国一步步走向衰落的?

上一期说到:为了结束内战的混乱局面,戴克里先推行“四帝共治”,由四位皇帝分别掌管帝国的四个部分。结果造成进一步的内战,东西罗马最终走向分裂。在这个过程中,信仰“一神”的基督教的兴起,和罗马帝国原有的“多神”宗教产生严重冲突,整个国家出现信仰危机,军队战斗力下降。而君士坦丁向东迁都,变相放弃了罗马城,最终让西罗马帝国灭亡。只有东罗马帝国仍然残存下来。

接着上一期的内容,接下来的故事是:东罗马帝国的几次对外征服,严重消耗了帝国的实力,造成经济资源衰竭。伊斯兰教的崛起,引发了对于“圣像”崇拜的抵制。帝国开始了“破坏圣像运动”,让西方的罗马教会产生抵制,并借机给法兰克人查理曼加冕。这个举动打破了东西方的平衡,造成了东罗马和西欧的分裂。而东罗马完成“中央集权”制的转换后,相应宫廷体系没有跟上,又造成了内斗。帝国的统治中心岌岌可危。这期音频呢,我们就从东罗马帝国的对外征服、外部关系和宫廷内部斗争三个方面,讲一讲东罗马帝国衰落的过程。下面,我就来一个个说。

先来看看:不合时宜的对外扩张,让东罗马帝国的国力严重透支。罗马帝国以“军事立国”,但从这个“母体”中分离出来的东罗马,虽然也延续了这种风格,但在它存续的1100年里,绝大多数情况下还是采取守势。并且有意思的是,这个本应该防守为主的帝国,每当它试图开展对外征服,都会陷入一阵大衰退。这几乎成了贯穿整个帝国的规律线索。第一个发动扩张的,是一个名叫“查士丁尼”的皇帝。客观来说,查士丁尼是东罗马历史上一个伟大的皇帝。比如他在位期间,重新修建了圣索亚大教堂,并把之前散落在各个领域的律法、条例进行汇编和整理,编纂成《查士丁尼法典》。这部法典的架构,直到今天还被很多国家采用。查士丁尼也被人誉为“欧洲法律之父”。

不过从另一方面看,他在位期间开展的很多对外战争,是明显超过当时国家经济发展水平的。之所以这么做,并不是完全出于国家考虑,而是和他个人的成长经历有关。查士丁尼来自一个叫做“色雷斯”的地区。这个地区大约相当于今天的保加利亚南部、希腊北部和土耳其的西部。而在当时,这正是之前“东、西罗马帝国”的交界地带。查士丁尼从小的母语是拉丁语,拉丁语曾经是罗马帝国的官方语言。他出生的时候,西罗马帝国灭亡还没几年。所以在他年幼的心里,一直种着一颗“种子”,那就是:恢复罗马帝国的光荣,打回老家去。所以在他当皇帝没多长时间,就开始了一系列对外战争。包括哥特战争、波斯战争、汪达尔战争等等。

查士丁尼在位38年。可以说绝大多数时间,都用在这些战争当中。但一个最致命的问题是:无论他怎么打,都逃不开“东、西两线作战”的命运。在世界战争史上,“两线作战”一直以来都是个忌讳。这方面就比如“第二次世界大战”当中的德国。他之所以最后失败,很大程度就在于:要同时面对“东线苏联和西线英法美”的两面夹击。

二战早期的德国尚且知道,要稳住一方,防止两线作战,但这个时候的查士丁尼,由于贪功心切,甚至是主动挑起“两线战争”。他先是派兵进入意大利半岛,和占据原来罗马城的东哥特作战。这场战争旷日持久,打了十几年。随后,他又转过头和东边的波斯帝国,也就是现代的伊朗开战,战火又将近延续了20年。甚至他还横跨过整个地中海,深入今天摩洛哥、阿尔及利亚附近的北非地区,攻击那里汪达尔人的王国。

如果你打开一张今天的世界地图,大概也能感受到,这些地方距离有多远。但在查士丁尼看来:这曾经都是罗马帝国的势力范围,一定要收回来。话没错,心气也很高,可他却忘了一点:打仗是需要钱的。为了维持连年的战争,他不得不动用国库,维持庞大的军费开支,结果造成了帝国内部的经济危机。并且虽然形式上收回了之前罗马帝国时代的大部分领土,但没过多久,这些领土又一个个的相继丢掉了。在这之后的400多年,东罗马帝国再没有力量发动大规模扩张战。直到后来另一位皇帝巴西尔二世登位。这是一位善于骑射的马上皇帝。他不仅是“两线作战”,并且是“四面出击”。向东,他深入亚美尼亚;向西,他打到意大利半岛;向南,他对阿拉伯人采取强硬措施;向北,又消灭了保加利亚王国。甚至在一次战争当中,他把抓到的一万多名保加利亚战俘,挖去眼睛送回营。把当时的保加利亚国王活活吓死。也正是由于这个举动,让他得到了“保加利亚屠夫”的绰号。

“保加利亚屠夫”巴西尔二世时代和刚才的查士丁尼时代,是东罗马帝国历史上领土面积最大的两个时期,但这两个时期都没能长久。他们继任者的命运,无一例外的都是“大兴之后的大衰”。因为国家的资源都被前任皇帝用来发动战争。连年征兵,土地荒芜,国库空虚。他再也没办法应对更多新的敌人,国家从此走上衰落的道路。

这就是今天给你讲的第一个观点:不合时宜的对外扩张,让东罗马帝国的国力严重透支。在东罗马帝国的一千多年历史当中,总体上采取守势。仅有的几次对外扩张,基本上都和皇帝个人有关。虽然在征服中,帝国的领土得到了增加,但通常维持不久。并且这些对外扩张,都严重的透支了国力。让帝国发生了“大兴之后的大衰”。

下面给你讲讲:破坏圣像运动,让东罗马帝国和西欧对立。这里的“西欧”指的是哪呢?前边讲过,西罗马帝国在公元5世纪灭亡了,但这个灭亡,并不是说“在地球上就不存在了”。实际上无论是罗马城,还是那些罗马人都还在。甚至包括以罗马城为中心的“教会组织”也都完整的保留了下来。只不过原来统一的西罗马政府被推翻以后,国家四分五裂,变成了一个个“小王国”。这些小王国,就包括今天的法国、意大利、西班牙等。由于它们不再是一个统一的整体,所以历史上管欧洲西边的这半部分,叫做“西欧”。这个称呼,其实一直沿用到现在。西欧依然还是信仰基督教。并且,由于之前罗马城在历史上的崇高地位,罗马的主教,自然就成了整个西欧的精神领袖,被称作“罗马教皇”。需要注意的是:这里的教皇虽然也带个“皇”字儿,但他只有宗教上的权力。不过这个权力,可就不小了。至少能让他和东罗马帝国的教会平起平坐。

这个时候,东罗马帝国教会的首领,叫做君士坦丁堡“大牧首”。大牧首这个词,是基督教上的一个术语。简单说,就是欧洲东部基督教的精神领袖。和西欧的区别是,这个时候东罗马的皇帝还在,所以东部的“大牧首”并没有那么大权力,很多时候要听命于皇帝。就比如下面要讲的“破坏圣象运动”,实际上就是东罗马帝国的皇帝在主导。所谓破坏圣像运动是指在8到9世纪这一百多年当中,东罗马帝国发生的一系列声势浩大的,毁坏基督教画像的行为。这次运动,不仅给帝国内部带来混乱,也让它和西欧的关系产生恶化。甚至由此引发了东西教会大分裂,让东罗马帝国灭亡的最后一刻,陷入孤立无援的境地。

为什么一个简单的“圣像”会引发这么大的动荡呢?在上一期我们讲过。基督教的兴起,让罗马帝国产生了严重的信仰危机,最终成了“西罗马帝国”灭亡的一个重要原因。并且它所衍生的一些内部纷争,直到后来也没解决,一直延续到了东罗马时代。这其中重要的争议之一就是:要不要对耶稣和基督教其他圣人的“画像”进行崇拜。本来这只是个基督教内部的理论问题,但由于它和经济、社会,甚至军事问题相互纠缠,最后却演变成了一个政治问题。按照早期基督教的教义,是不允许偶像崇拜的,这也包括耶稣本人的形象。但问题是:早期的基督教徒,很多都是来自之前的希腊、罗马地区。这些地区原来是多神教,有着非常浓厚的“形象情节”。就比如你看到的那些,古希腊古罗马神话里的男神女神。

几百几千年的传统,都是看着“有形的神”做祈祷。现在突然皈依了基督教,你告诉他们:从今以后不能再拜有形的神了。很多人还真是不适应。所以早期那些有手艺,能够刻画男神女神的工匠,都转而为教会服务,开始做“圣像”,也就是基督教里圣人的画像。而教会为了吸纳更多信徒,也默许“圣像”的存在。这种“圣像崇拜”后来到什么地步呢?有的信徒甚至把圣像上掉下来的颜料,都放酒里一起喝下去,就好像这真能有什么神圣的力量。这种情况一直维持了很多年,都没什么问题。但在七世纪以后,一个非常尖锐的问题产生了。那就是伊斯兰教的兴起。因为伊斯兰教是严格禁止偶像崇拜的,并且他们和东罗马帝国距离非常近。这就潜移默化的影响了很多边境地区的军事贵族。由于圣像也是偶像的一种,所以这些人,非常反对圣像崇拜。

如果说是一般人也就罢了。但现在边境地区的军事贵族有情绪了,那皇帝可不能再视而不见了。并且除了这些原因,皇帝还有自己的“小算盘”。那就是:基督教势力越来越大,教会已经成了东罗马帝国一股不能忽视的力量。它们通常盘踞大量土地,享受着税收减免。这对国家财政的收入,也是个阻碍。所以八世纪开始,皇帝利奥三世发起了破坏圣像运动。从字面上理解,这只是捣毁基督教的圣人画像,但实际上,皇帝是“醉翁之意不在酒”。他真正要做的是:借着这次运动打击教会势力。运动开始以后,他不仅宣布捣毁圣像,并且下令没收了大量教会的土地,并强迫修士还俗。很多地方,还废除了教区的税务减免。

这就很像中国古代,曾经有一些皇帝开展“灭佛运动”。表面上也是宗教原因,但实际上针对的还是宗教背后的势力。比如说,比东罗马破坏圣像运动稍微晚个几十年的唐武宗李炎,他就是通过“打击佛教”没收寺院土地,扩大了唐朝政府的税源,巩固了中央集权。从这个意义上讲,古代的皇帝想法还真都差不多。不过利奥三世这样做,如果只是东罗马还好,但问题是现在的基督教已经不只是东罗马帝国一家的事了。包括之前罗马城所在的西欧地区,现在也已经完全基督教化了。而这些地方的宗教领导人是教皇。他们虽然口头上对东罗马皇帝恭敬,但心里却一直不服。毕竟,随着西罗马帝国的灭亡,整个西欧已经“山高皇帝远”了。

所以,借着这次破坏圣像运动的导火索,罗马教皇索性宣布:开除皇帝利奥三世和君士坦丁堡大牧首的教籍。而利奥三世作为报复,也派兵活捉了教皇。这场闹剧一直持续了一百多年。在这个过程中,西欧也发生了一系列微妙的变化。那就是:之前毁灭“西罗马帝国”蛮族后裔的一支:法兰克人崛起了。

他们虽然也占据了罗马的土地,但在政权的“合法性”上始终存在问题。毕竟法兰克人不是罗马人,法兰克人怎样统治西罗马的土地才能顺理成章呢?公元800年,法兰克人的国王查理曼,在罗马圣彼得教堂做礼拜的时候,被当时的教皇加冕为“罗马人的皇帝”。这下子“合法性”问题一下就解决了。当然,顺带也解决了罗马教皇的问题。因为在这之前,罗马教皇只有宗教上的权力,没有世俗权力。但在这之后,罗马教皇就有了“武装保护人”。大大增强了自己的实力,完全可以和东罗马帝国的基督教抗衡了。再往后东西教会的分歧越来越大,终于酿成了1054年的基督教会大分裂。罗马教皇和君士坦丁大牧首,分别把对方开除教籍。两方面的教会,开始各自独立发展。在西欧形成了后来的天主教,使用拉丁语传教;而在东罗马形成了东正教,用希腊语来祈祷和礼拜。这种分裂一直延续到了今天。

如果单纯只是宗教上的分裂也就罢了,但对当时的东罗马帝国来说,最大的伤害是:在后来1453年君士坦丁堡之战,帝国陷入孤立无援的境地下,西欧袖手旁观。因为几百年里,虽然同样属于基督教,但积怨太深。两方都各自把对方看作异端,不肯妥协。也酿成了后来东罗马帝国灭亡的悲剧。这一点,我在明天的最后一期,还会给你讲到。

这就是今天的第二个观点:破坏圣像运动,让东罗马帝国和西欧产生对立。是否对基督教的圣像进行崇拜,本来是个理论问题,但由于和经济、军事等问题结合,演变成了政治问题。东罗马皇帝利奥三世开展了破坏圣像运动,借机打击教会势力,但让西欧的教会受到影响,最终,罗马教皇和新崛起的法兰克人结盟。增强实力以后,和东部基督教抗衡,东西教会大分裂,也让东罗马帝国在灭亡的时候孤立无援。

最后给你讲讲:无休无止的宫廷斗争,让帝国的统治中心受到削弱。经过从戴克里先,到君士坦丁几代人的努力,东罗马帝国现在已经完成了向“君主专制国家”的转变。由于在早期的罗马帝国,并不存在真正意义上的“皇帝”。所以描述那个时候的权力中心,更妥当的词不是皇宫、王宫之类,而是:罗马帝国政府。但到了东罗马时代,皇帝的含义已经更接近人们理解的,常规意义上的“皇帝”了。也就是你经常听到的“九五至尊”,或者像中国的“陛下”“圣上”之类的,所以这个时候,东罗马帝国的权力中心,就变成了“宫廷”,而不再是政府。

一提到宫廷,你想到的可能是,很多电视剧里的情形:三宫六院、七十二嫔妃,簇拥着皇帝,各种“宫斗”此起彼伏。不过,东罗马帝国的宫廷还真不是这样。因为它本质上是个基督教国家,遵循严格的“一夫一妻制”。甚至包括皇帝本人也不例外。因为皇帝也是基督徒。所以他除了妻子之外,没有其他配偶。先不从道德层面评判,这样好还是不好,但这首先就造成了一个问题,那就是:皇帝后代“断档”的概率,大大增加了。要知道,中国古代三宫六院,虽然有皇权之下的个人原因。但更重要的是:出于整个统治系统的考虑,需要产生合法继承人。按照中国的惯例,一般是父死子继,偶尔也会出现“兄终弟及”,比如说北宋,宋真宗和宋太祖之间的关系,但绝大多数情况下,还是老皇帝死了,把皇位传给儿子。所以这就需要皇帝在位期间,产生足够多的“男性后代”,保证王朝的延续。

但东罗马帝国由于坚持基督教的一夫一妻制,作为一个皇权系统,它的风险就相当大了。因为一旦某个皇帝没有后代,就相当于这个王朝绝嗣了。所以作为对“一夫一妻”制的补充,东罗马帝国规定:皇帝的配偶、兄弟、姐妹、甚至女婿,都可以在一定条件下继承皇位。

从这点上看,虽然罗马帝国采取的是“皇权专制”,和东方的中国有点像,但由于他处在东西方交会的位置,所以和西方也挺像。比如刚才说的这种“皇帝的其他亲戚,也可以继承皇位”这种做法,就很像西欧。就比方说,英国的斯图亚特王朝安妮女王去世之后,就有50多个有继承权的“亲友团”。最终她甚至写信,从德意志地区邀请了一个人来继承王位。所以本质上,英国王室是有德国血统的。不过需要注意的是,这个时候的英国,已经是君主立宪制了。也就是说:君主的能力强不强,已经并没那么重要了。

但东罗马帝国就尴尬了。它既像东方,又像西方,最终把自己弄成了“四不像”。骨子里,它属于皇权专制。皇帝的能力、才干,甚至包括他的寿命,都对这个国家非常关键,但它的宫廷制度,又不支持产生足够多、足够强的继承人,所以就造成了后劲不足。比如说,它在立法上反对早婚,更不允许一夫多妻。皇帝们通常很晚才结婚,只靠一夫一妻延续下一代。这样,很多时候皇帝都老了,他的下一代还没成年。可以说效率非常低。再加上它允许那些“亲友团”参与到皇位的事情上来,必然会造成“宫廷内斗”。据统计:整个东罗马帝国的历史,有将近三分之一的皇帝,由于没有结婚或没有合法后代,造成皇位空缺。93个皇帝当中,有40人非正常死亡。其中被处决和暗杀的有34个;被流放、监禁或迫害的有42个。还有51个,是通过军事政变上台成为皇帝的。

在所有的王朝当中,统治不足三代就结束的家族,占了王朝总数的一半。很多王朝通常没延续几代,就因为绝嗣改朝换代了。即便王朝没绝嗣,也有那些亲戚们攥着宝剑,眼巴巴的看着还没成年的“小皇帝”,打算取而代之了。宫廷内斗不仅影响国内政局,也影响了帝国的外部命运。就比如刚才说的,罗马教皇给法兰克国王查理曼加冕,成为“罗马人的皇帝”。这其中一个很大的原因就在于:当时东罗马帝国没有“男性皇帝”。因为上一任皇帝死后,让他的皇后担任小儿子的监护人,并摄政整个帝国。但这位皇后很快就大权独揽,把儿子刺瞎双眼,关进监狱。

同时,她还把自己任命为“女皇”。这也是欧洲历史上第一位“女皇帝”,但罗马教皇并不承认,正好借这个由头给查理曼加冕。这个举动,彻底打破了东罗马帝国和西欧的平衡。应该说,新上任的“女皇”,还是察觉到了这个动向。也有意和这位新加冕的“查理曼大帝”结婚。靠缔结婚约,实现东西欧的统一。并且有意思的是:当时的查理曼也有这个想法,甚至派人上门求婚。两方面可以说是“一拍即合”。但问题是:东罗马帝国的宫廷内斗太频繁,送信的使臣还没有到君士坦丁堡,这位独揽大权的女皇,就再次被宫廷内斗推翻了。欧洲历史上“最高级别”的联姻,最终也没能发生。这给后来东罗马帝国的衰亡,带来无穷后患。在这之后,东罗马帝国依然在不断“内斗”中消耗,直到1453年在孤立无援的境地下,彻底灭亡。

这就是今天给你讲的第三个观点:无休无止的宫廷斗争,让帝国的统治中心受到削弱。东罗马帝国经过几代变革,完成了向中央集权的“君主专制”转变。但它的内部并没有宫廷制度,以至于内斗频繁发生,产生了严重的内耗,甚至导致了由于缺乏男性皇帝,罗马教皇给法兰克人查理曼加冕的情况。这个事件,打破了东西方的平衡,给东罗马帝国的灭亡埋下隐患。

这就是今天的全部内容,下面为你回顾一下:

不合时宜的对外扩张,让东罗马帝国的国力严重透支。在东罗马帝国的一千多年历史当中,总体上采取守势。仅有的几次对外扩张,基本上都和皇帝个人有关。虽然在征服中,帝国的领土得到了增加,但通常维持不久。并且这些对外扩张,都严重的透支了国力。让帝国发生了“大兴之后的大衰”。

第二,破坏圣像运动,让东罗马帝国和西欧产生对立。是否对基督教的“圣像”进行崇拜,本来是个理论问题,但由于和经济、军事等问题结合,演变成了政治问题。皇帝利奥三世开展了“破坏圣像运动”,借机打击教会势力,但让西欧的教会受到影响。最终,罗马教皇和新崛起的法兰克人结盟。增强实力以后,和东部基督教抗衡,东西教会大分裂。也让东罗马帝国在灭亡的时候孤立无援。

第三,无休无止的宫廷斗争,让帝国的统治中心受到削弱。东罗马帝国经过几代变革,完成了向中央集权的“君主专制”转变,但它的内部并没有宫廷制度,以至于内斗频繁发生,产生了严重的内耗。甚至导致了由于缺乏男性皇帝,罗马教皇给法兰克人查理曼加冕的情况。这个事件,打破了东西方的平衡,给东罗马帝国的灭亡埋下隐患。

撰稿:東西堂主 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.不合时宜的对外扩张,让东罗马帝国的国力严重透支。

2.破坏圣像运动,让东罗马帝国和西欧产生对立。

3.无休无止的宫廷斗争,让帝国的统治中心受到削弱。