《缔造和平》 刘怡解读

《缔造和平》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你讲的书,是加拿大历史学家玛格丽特·麦克米伦的《缔造和平》。这是一本将近800页厚的大书,乍一看不太好读。不过,它在“豆瓣”上可是得到了8.7分的高评分,中文版已经两次再版了。如果你对世界历史,尤其是20世纪初的国际关系史感兴趣,《缔造和平》绝对是一本不容错过的好书。

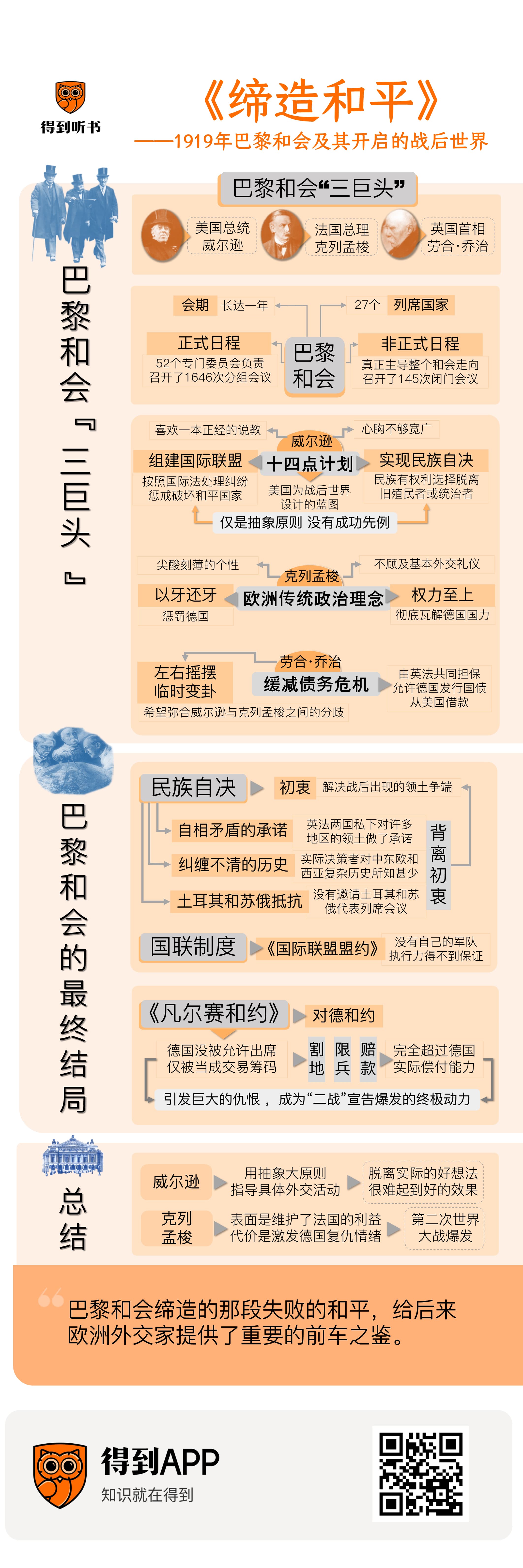

在这本书的封面上,印着三位并肩而行的大人物的照片。这张照片也叫“巴黎和会三巨头”,你在历史课本上一定见过。右边这位头戴高筒礼帽、露出一脸微笑的是美国总统威尔逊,他当过普林斯顿大学的校长,一副学者派头。中间这位留着大胡子,用手杖霸气地指指点点的是法国总理克列孟梭,他有个绰号叫“老虎总理”,看上去也是一脸威严。左边这位气定神闲,样子像个大富商的是英国首相劳合·乔治,他也是本书作者麦克米伦的曾外祖父。这三位大政治家,在1919年春天来到法国巴黎,参加一次讨论世界秩序的会议。这场会议,最后居然开了整整一年。“缔造和平”这个书名,说的就是这场巴黎和会最初的目的。

和平,这是一个人人都向往的词。但我们在新闻里,却经常听到一些地方爆发战争的消息。为什么渴望和平的善意,没有办法阻止层出不穷的战争呢?其实,这个问题不光是你我在想。巴黎和会上的“三巨头”,花了一整年时间在讨论的,就是怎样建立一套新秩序,维护整个世界的和平。通过学习这本《缔造和平》,你不仅可以了解到,一百多年前的政治家是怎样规划和平问题的。你还能看到,这些规划,又是因为哪些差错,没能实现预定的目标。类似的差错,其实也是今天影响全球和平的重要因素。

要知道,在巴黎和会召开之前,人类可是刚刚结束了血腥的第一次世界大战。在那次长达四年的战争里,各国死亡的士兵和平民的总数,超过了1500万人。面对这样惨痛的教训,不光是“三巨头”希望避免发生新的战争,其他国家对和平问题,也是异乎寻常地重视。一共有27个国家派了代表到巴黎,参加这场历史性会议,其中就有我们熟悉的中国外交官顾维钧。用本书作者麦克米伦的话来说,1919年的巴黎,既是全世界的政府,又是全世界的上诉法院和议会。

然而,巴黎和会的结局,却是一场大悲剧。它成立了一个新的国际组织,叫“国际联盟”,还和“一战”的战败国德国签订了一份《凡尔赛和约》。但这两项成果,从一开始就被许多人不看好。比如,在参加巴黎和会的英国代表团里,有一位年轻顾问,他就是大经济学家凯恩斯。凯恩斯写了一本书叫《和约的经济后果》,书里严厉地批评说:这个《凡尔赛和约》,根本就是一份鼠目寸光的文件。 它把战败国德国当成犯人来侮辱,一定会刺激德国人的复仇心理。等到德国在经济和军事上恢复了元气,下一场大战也就不远了。实际上,“二战”在1939年的爆发,正是德国踏上复仇之路的结果。而国际联盟,根本没有能力阻止它。换句话说,巴黎和会所缔造的和平,只维持了短短20年。

听到这里,你可能要问了:27个国家,谈了整整一年,为什么谈出的却是这么糟糕的结果呢?问题到底出在哪儿?这本《缔造和平》,回答的就是这些疑问。注意了,作者麦克米伦给你提供的可不是干巴巴的结论和推理。她用一种小说式的笔法,把你带回到1919年巴黎和会的现场,把那些大大小小的历史人物一个个介绍给你,让你有身临其境的感觉。别忘了,麦克米伦还是英国首相劳合·乔治的曾外孙女。她在撰写这本书时,就参考了劳合·乔治留下的日记和文件,精准地把握住了劳合·乔治在和会上的心路历程。这是其他类似主题的历史书做不到的。

本书作者玛格丽特·麦克米伦,是英国牛津大学国际史荣休教授,也是牛津大学著名的圣安东尼学院的前任院长。她在国际关系史和欧洲近代史这两个研究领域,深耕了40多年。而这本《缔造和平》,又是麦克米伦知名度最高的一部著作。虽然本书是写作于2001年,但已经再版过多次,还被改编成纪录片和音频讲座。可以说,这是一部长盛不衰的经典之作。你可以在“得到”电子书书库中阅读这本书的完整内容。

接下来,我就分三部分,为你介绍这本《缔造和平》对巴黎和会的分析。首先,按照作者麦克米伦的叙述,我来为你梳理一下,出席和会的“三巨头”为世界和平制定了怎样的规划,三位领导人各自的性格又是怎样的。而在第二部分中,我会向你展示,为什么这三位“巨头”的计划无法顺利展开,他们的冲突和妥协,对和会的最终结局有着怎样的影响。最后,我再为你总结一下,巴黎和会结束之后,“三巨头”有着怎样的命运。这次和会的教训,对我们理解今天的世界和平能有哪些帮助。

首先,我来为你介绍一下,巴黎和会这整整一年的会期,到底是怎样安排的。前面提到,正式列席和会的一共有27个国家,光是英国代表团就来了近400人。 在没有同声传译的年代,让这大几千人每人讲五分钟话,一个月就过去了,根本谈不了正事。为了解决这个问题,巴黎和会设置了“正式”和“非正式”两类日程。其中,正式日程是由52个专门委员会负责的,包括国联委员会、东欧委员会、劳工委员会等。看得出来,要讨论的问题非常多,也非常复杂。参会代表中的职业外交官和国际法专家,就被分配到了这些专门委员会。他们每一到两周召开一次会议,商讨有哪些原则要写进最后的条约啊、有哪些问题要整理成报告提交给大会啊,这些琐碎的技术细节。像这样的分组会议,一共开了1646次。平时,各位普通代表就在会场外自由地交谈,陈述本国对和平问题的立场。

当然,我们知道,国际政治中的话语权,从来都不是绝对平等的。巴黎和会也是一样。真正主导整个和会走向的,其实是所谓的“非正式日程”,也就是大国领导人的直接对话。在这里,就出现了我们前面反复提到的“三巨头”。他们平时住在不同的酒店里,每天会聚在一起一到两次,连开几个小时的闭门会议。像《凡尔赛和约》的主要条款啊、德国的海外殖民地怎么分配啊,这些最重要的问题,就是“三巨头”在闭门会议上决定的。为了保密,会场里只有一位精通英法两种语言的翻译,窗户24小时都是关着的。有时为了方便,“三巨头”还会直接说英语。 像这样的闭门会议,在整个巴黎和会期间一共进行了145次。不开会时,三位领导人也会结伴出门吃个饭,或者出席舞会。

在“三巨头”里,作者麦克米伦花了最多笔墨去写的,是美国总统威尔逊。当威尔逊在1918年底乘船离开纽约,向欧洲进发时,天空中布满了五颜六色的飞机和飞艇。现场有人专门放出信鸽,用书信记录下这个历史时刻。 在大西洋的另一边,东道主法国提前给美国代表团准备了一家奢华的酒店,每位代表都有一个大套间。威尔逊本人则下榻在拿破仑家族拥有的一栋大别墅里。当美国代表团乘坐的轮船抵达法国港口时,欢迎的人群齐声高喊:“威尔逊万岁!”

威尔逊的亮相,之所以会这样隆重,是因为美国帮助英法打赢了第一次世界大战。要知道,从1914年夏天到1917年底,欧洲大陆上激烈的战争可是持续了三年半时间。所有参战国都精疲力竭,随时可能崩溃。就在这个时候,美国出场了,加入了以英法为首的协约国阵营。它不仅把200多万装备精良的新兵输送到了欧洲,还在最后关头拯救了英法两国的财政。 可以说,没有美国的介入,战争根本不可能在1918年结束。同样,没有美国的“输血”,欧洲的战后和平也不可能稳定下来。伤痕累累的欧洲各国,期盼的是威尔逊能带来大笔的贷款,帮助他们重建家园。

但威尔逊的公文包里,可没有支票本。他真正带去欧洲的,是一份叫“十四点计划”的文件,这是美国为战后世界设计的蓝图。威尔逊认为,欧洲国家之所以会爆发一场自相残杀的战争,是因为他们的外交理念出了问题。传统的欧洲外交,遵循的不是道义逻辑,而是强权政治的主张。大国为了自己的利益,可以随意践踏小国的主权,引发了各种民族矛盾,埋下了一个又一个“火药桶”。另外,欧洲大国还组建了各种形式的军事同盟,动辄相互威胁,把武力当作处理国际关系的常规手段。正是在这种错误理念的驱使下,第一次世界大战爆发了,整个世界都付出了代价。

如果欧洲的外交理念已经无法维护世界和平,那接下来该这么办呢?威尔逊的“十四点计划”,提供的就是他眼里的最佳方案。 在这“十四点计划”里,又以两点最为重要。一是组建一个容纳所有国家的大型组织,叫作国际联盟,简称“国联”。国联的作用,是按照国际法来处理大大小小的纠纷,并对破坏和平的国家进行惩戒。 另一条叫作“民族自决”,听起来有点抽象。它的意思是:任何一个民族,都有权利选择是否脱离旧的殖民者或者统治者,建立新的国家。

像“十四点计划”这样的理念,在当时无疑是巨大的进步。它把矛头指向了欧洲帝国主义的旧规则,显得很公正,在全世界都引发了热烈反响。不过,“十四点计划”和美国的国家利益,也是密切相关的。美国无意在欧洲直接占领土地,它重视的是经济影响力的扩张。因此,美国可以轻描淡写地忽视掉领土纠纷。但欧洲国家就不这样想了,在它们看来,威尔逊那种居高临下的态度,简直就是人格侮辱。 巴黎和会分裂的伏笔,就这样埋下了。另外,“十四点计划”里的许多主张,只是抽象的原则,根本没有成功的先例。这也成为和会的一大隐患。

之所以会对抽象的原则寄予这么高的期望,和威尔逊总统本人的个性有关。他是一位学者出身的政治家,喜欢用一本正经的态度进行说教。法国总理克列孟梭就讽刺说:“上帝也不过给了‘十诫’,可威尔逊一出手就是‘十四点’!”克列孟梭还说过一个金句:“当我在巴黎和威尔逊一起开会时,还以为身边坐着耶稣基督。”作者麦克米伦认为,威尔逊有一种自以为是的道德感,他相信:只有他本人代表的是公平和高尚,反对他的人则是邪恶的。这导致威尔逊在和会的整个过程中,经常会傲慢地拂袖而去,不给其他领导人面子。 要想搞好外交,这样的气质可就不太妙了。

另外,威尔逊还是一个心胸不够宽广的人。作为一名民主党籍总统,他对美国国会里的共和党人完全持敌视的态度。在挑选出席巴黎和会的代表时,威尔逊连一个共和党人都没有带。他的政敌讽刺说:“这么小心眼的人,还想成事?”美国的国务卿蓝辛,和威尔逊关系也不好。因为蓝辛太有主见,常常让威尔逊觉得要抢自己的风头。这种剑拔弩张的人际关系,意味着威尔逊的个人主张根本得不到整个美国政界的支持。他在巴黎其实是孤军奋战。

和来自美洲的威尔逊相比,法国总理克列孟梭,体现的完全是欧洲大陆最传统的政治理念,那就是以牙还牙、权力至上。要知道,在“一战”战胜国里,法国的物质损失是最严重的。光是士兵的死亡人数就超过了130万,从首都到乡村都变得满目疮痍。 相反,作为头号战败国的德国,因为主要是在其他国家的领土上作战,自己的工业区和城市反而没有遭到破坏。作者麦克米伦指出,这种奇怪的反差,对克列孟梭造成了巨大的刺激。他开始相信:要维护欧洲乃至整个世界的和平,就必须彻底瓦解德国的国力,让这个欧洲大陆头号强国永远无法再发动侵略战争。 因此,法国在巴黎和会上的主张,完全是奔着惩罚德国去的,手段也是最老式的,比如获取赔款、瓜分土地。这就和美国要求建立新的外交规则的立场发生了冲突。

另外,克列孟梭尖酸刻薄的个性,在和会上也惹出了不小的麻烦。前面提到了威尔逊总统的性格缺陷。其实,威尔逊只是有些门户之见,日常的待人接物,还是很得体的。但克列孟梭就不一样了,他连基本的外交礼仪都不怎么顾及。除了闭门会议和偶尔应酬之外,克列孟梭根本不和英美领导人见面,私下却编了许多段子去讽刺对方。他攻击威尔逊像耶稣基督,还说劳合·乔治简直就是拿破仑,想当法国人的皇帝。有了这么一位“毒舌”的法国总理,“三巨头”之间的辩论,经常会变成公开争吵。要想心平气和地达成一致就更难了。

三巨头中的第三位人物,就是本书作者麦克米伦的曾外祖父劳合·乔治。巴黎和会召开时,劳合·乔治只有56岁,比威尔逊和克列孟梭年纪都轻,头脑也是最机敏的。 但麦克米伦却注意到,这种机敏其实有两面性。劳合·乔治希望弥合威尔逊与克列孟梭之间的分歧,因此经常左右摇摆。他时而宣称法国人的主张合情合理,时而又表示美国人的主张更有远见。一来一去,美法两国都觉得英国毫无原则,不太可信。另外,劳合·乔治还是一位偏重国内政治的首相,他对外交事务是不够了解的,却又喜欢现场出点子。英国外交部制定好的计划,在闭门会议上经常被劳合·乔治改得面目全非。这种临时的变卦,也影响到了巴黎和会的正常推进。

当然,劳合·乔治出的点子,并不都是坏主意。当时,欧洲正面临一个巨大的现实困难,就是债务危机。“一战”结束时,英国欠美国的外债已经积累到了47亿美元,另外还借给法国30亿美元。这在当时是很大的数目。英国要还上欠美国的账,就得找法国要钱,法国的钱则要从德国的赔款里来。但德国因为战败,流动资金完全枯竭,根本拿不出现金。为了解决这个问题,劳合·乔治让他的财政顾问,也就是前面提到的凯恩斯,想了个主意。这个主意是:由英法共同担保,允许德国发行国债,从美国借款。德国本来就有欧洲最雄厚的工业基础,劳动力也很充足。一旦德国从美国借到了钱,恢复了生产,它就有能力向法国支付赔款,法国则可以偿还欠英国的债务,整个欧洲的金融之水也就重新流动起来了。 经济一盘活,国家之间的矛盾减少,和平自然就有希望了。

但是,英国的这个计划,显然和法国的利益背道而驰。法国要的不是复兴欧洲,而是彻底摧毁德国。它不仅不肯为德国提供债务担保,还要变本加厉地剥夺德国剩余的工矿资源。这样一来,英法之间就产生了矛盾。另外,要实现劳合·乔治的计划,英国还需要美国的支持。但当时的美国国会和银行界,对卷进欧洲债务问题根本就不感兴趣。 劳合·乔治和凯恩斯的这个计划,最后实际上变成了英国人的一厢情愿。

好了,以上就是《缔造和平》一书重点描写的三位政治家,以及他们在巴黎和会上的主要立场。听到这里,你可能会有一种感觉:“三巨头”对和平各有各的看法,彼此的沟通也不顺利,鸡同鸭讲,这是巴黎和会无法达成预期目标的主要原因。其实,不光是“三巨头”之间有矛盾,美国提出的那两个新点子,也就是“民族自决”和国际联盟,把所有参会国家都卷了进来,吵成了一锅粥。在本书的30章内容里,有15章是关于这两个问题的,可见它们的重要性。

“民族自决”这个概念之所以会被提出来,初衷是为了解决战后出现的领土争端。“一战”末期,奥匈帝国、沙皇俄国和奥斯曼土耳其三个多民族帝国先后走向了崩溃。过去臣服于这三大帝国的许多少数民族,比如波兰人、爱沙尼亚人和阿拉伯人,现在都建立了自己的政权,设置了国界,有一些还爆发了激烈的内战。为了把这些变化固定下来,美国提出了“民族自决”的主张,呼吁这些新政权派代表到巴黎,陈述自己的诉求,由和会来决定是否应当给予支持。

而无休止的麻烦,就在这种“看上去很美”的安排下出现了。在作者麦克米伦笔下,它们主要表现为三点。首先,在大战期间,为了赢得更多盟友、获取军事胜利,英法两国已经私下对许多地区的领土做了承诺。比如,它们支持塞尔维亚在巴尔干半岛搞扩张,还把匈牙利的一部分划给了罗马尼亚。这些安排,属于传统的强权外交,和民族自决原则是完全矛盾的。相互冲突的承诺,引起了无休止的扯皮,导致巴黎和会的许多议程根本推进不下去。

其次,“三巨头”作为巴黎和会的实际决策者,对中东欧和西亚复杂的历史所知甚少。当那些新独立民族的代表出现在会场上,提出种种互相矛盾的领土要求时,“三巨头”根本不知道该如何回应。比如,波兰代表就曾经拿出一张地图,宣称中东欧的一大片领土都应该并入波兰。 这个要求合不合理呢?“三巨头”根本搞不清楚。缺乏地理常识的英国首相劳合·乔治,闹的笑话尤其多。他不知道斯洛伐克在哪里,甚至以为澳大利亚在新西兰的东边。 急性子的美国总统威尔逊,很快就对这种情况感到不耐烦了。出于对欧洲政治的困惑和失望,威尔逊在和会后半程实际上放弃了对民族自决的坚持。他开始听任英法两国按照传统的强权逻辑,在地图上随意划定一条条新国界。

最致命的是,出于傲慢和敌意,巴黎和会并没有邀请土耳其和苏俄代表列席会议。而这两个国家,和民族自决问题的关联恰恰最密切。要知道,“民族自决”的另一面,可是分割战前属于土耳其和俄国的领土啊。于是,土耳其和苏俄很快选择了诉诸武力,出兵攻打巴黎和会支持的那些民族主义政权。新组建的土耳其大国民议会政府,经过三年的奋战,最终击败了英法两国支持的希腊军队,避免了国家遭到肢解。 而苏维埃俄国,也一步步夺回了战前属于沙俄的领土。这就让巴黎和会划分的许多新国界,还没生效就宣告破产了。

自相矛盾的承诺、纠缠不清的历史,加上土耳其和苏俄的抵抗,在这三项因素的共同作用下,巴黎和会关于民族自决的安排,变成了一笔彻头彻尾的糊涂账。比如,奥斯曼帝国在中东的属地,根本没有适用自决原则,而是被英法两国直接瓜分了。今天经常在国际新闻里出现的巴勒斯坦,就是通过英法之间的交易,变成了英国的控制区。后来,英国又安排犹太人移民到巴勒斯坦,在中东地区制造了新的民族矛盾。这显然背离了民族自决原则的初衷。

除了民族自决问题,国联问题在巴黎和会上也闹出了一系列风波。作为国联制度的首倡者,美国总统威尔逊宣称:只要把全世界所有的国家都吸纳进这个组织,让大家一起来反对战争,一起惩罚发动侵略的人,世界和平就有保障了。 但是,功能这么重要的一个组织,却没有自己的军队。换句话说,要是真的有哪个国家发动了侵略战争,需要国联做出反应,它是完全没有“硬实力”的。所以,巴黎和会虽然讨论出了一份长长的《国际联盟盟约》,内容有26条,但它的执行力根本就得不到保证。不仅如此,为了换取英法两国对国联制度的认同,威尔逊还默许战胜国以国联的名义接收德国的海外殖民地,甚至让日本继承德国在中国山东的殖民利益。 “五四运动”就是由这个决定引发的。

听到这里,你可能还有一个问题:战败国德国的代表去哪儿了?无论是法国要求的赔款,还是英国提出的债务方案,不是都需要德国来配合吗?原来,巴黎和会根本就没有让德国出席。这是“三巨头”犯下的最严重的错误。

前面已经提到,德国虽然是“一战”战败国,但它的经济和人口并没有被战争摧毁,还是一个大国。要建立新的世界秩序,要杜绝下一场战争,听听德国的意见是很重要的。但是,克列孟梭出于胜利者的报复心理,根本不想和德国代表心平气和地对话。威尔逊也认为,惩罚一下德国,可以给以后企图破坏和平的国家提供一个活生生的案例。更何况,美国希望在国联问题上得到法国的支持,德国就被当成了交易筹码。左右摇摆的英国首相劳合·乔治,看到美法两国已经达成一致,也就接受了既成事实。就这样,“三巨头”一直等到对德和约的条文已经起草完,才把德国代表从会场外面召进来,要求对方立即签字。德国方面,根本连说“不”的权利都没有。这份对德和约,就是巴黎和会最重要的成果《凡尔赛和约》。

《凡尔赛和约》的大部分条款,都出自法国总理克列孟梭的主张。根据这份和约,德国被迫割让6.5万平方公里的领土,失去了700万人口,陆军总兵力被限制在10万人以下。前面提到的劳合·乔治和凯恩斯提出的那份债务重组计划,在和约里被完全推翻了。德国赔款的总金额被定为1320亿金马克,这个数字相当于今天的5000多亿美元,完全超过了德国实际的偿付能力。开了一整年的会,提出了那么多新主张,最终签订的却是这样一份最传统的惩罚式和约。可以想象,德国人对《凡尔赛和约》乃至整个巴黎和会,该有多么仇恨。这种仇恨以及它所引发的报复,正是欧洲和平在1939年再度终结,“二战”宣告爆发的终极动力。

好了,关于玛格丽特·麦克米伦这本《缔造和平》的主要内容,以及书中涉及的核心人物,就为你介绍到这里。

令人唏嘘的是,在1919年1月怀着踌躇满志的劲头抵达巴黎,希望为自己的国家乃至整个世界带来长期和平的三位大国领导人,经过这一整年的煎熬,迅速走向了政治生涯的末路。美国国会直接拒绝在《凡尔赛和约》上签字,国联体制因此丧失了最重要的支持者。 威尔逊遭遇了一场中风,随后在1924年病逝。劳合·乔治在1922年辞去了英国首相的职务,作为一名普通议员继续活到了1945年。 至于克列孟梭,他看上去得到了一份有利于法国的和约。但在战争中元气大伤的法国,既没有能力逼迫德国按期支付赔款,也说服不了英国继续对德国保持警惕。1929年,克列孟梭在孤独中去世。 10年后,德国入侵波兰,揭开了第二次世界大战的序幕。

站在100多年后的今天,回看巴黎和会缔造的那段失败的和平,我们其实不难发现它的致命缺陷。威尔逊总统希望用抽象的大原则来指导具体的外交活动。这些原则,听起来都很诚恳。但当原则被应用到具体的场景时,其实还需要细致的前期调查和不厌其烦的调整。威尔逊就是因为低估了细节的重要性,又缺少持久的耐心,才从巴黎铩羽而归。这样看来,光有好的愿望,是不足以达成理想的外交结果的。脱离实际的好想法,也很难得到好的效果。缔造和维护和平,是一项漫长的系统工程。

反过来,克列孟梭的强硬立场,看上去是维护了法国的利益,代价却是激发出了德国的复仇情绪,继而导致了下一场大战的爆发。直到“二战”也宣告结束,欧洲各国才真正意识到了共同利益的价值,从而开启了欧洲一体化的进程。从这个角度看,巴黎和会的失败,也给后来的欧洲外交家提供了重要的前车之鉴。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你还可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

光有好的愿望,是不足以达成理想的外交结果的。脱离实际的好想法,也很难得到好的效果。缔造和维护和平,是一项漫长的系统工程。

-

巴黎和会的失败,也给后来的欧洲外交家提供了重要的前车之鉴。