《绿营兵志》 曲飞工作室解读

《绿营兵志》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者罗尔纲,是中国著名历史学家,太平天国史研究专家,训诂学家,晚清兵志学家,中国社会科学院近代史研究所一级研究员。对于罗先生的学术风格, 其女罗文起认为他的治学特点有四个方面:其一,披荆斩棘, 辨伪求真;其二,善于独立思考, 敢于探索创新;其三, 虚怀若谷, 从善如流;其四,刻苦学习,锲而不舍,不断前进。

关于本书

本书是罗尔纲研究清代兵制的作品之一,以研究清代国有汉军即绿营的起源与沿革、组织管理制度为主题,详细分析了清代绿营这一兵种的组织结构、统辖关系、升迁考核制度、俸禄军械等内容。全书分为3卷15章,附有详细的绿营营制表,堪称清代绿营的百科全书。

核心内容

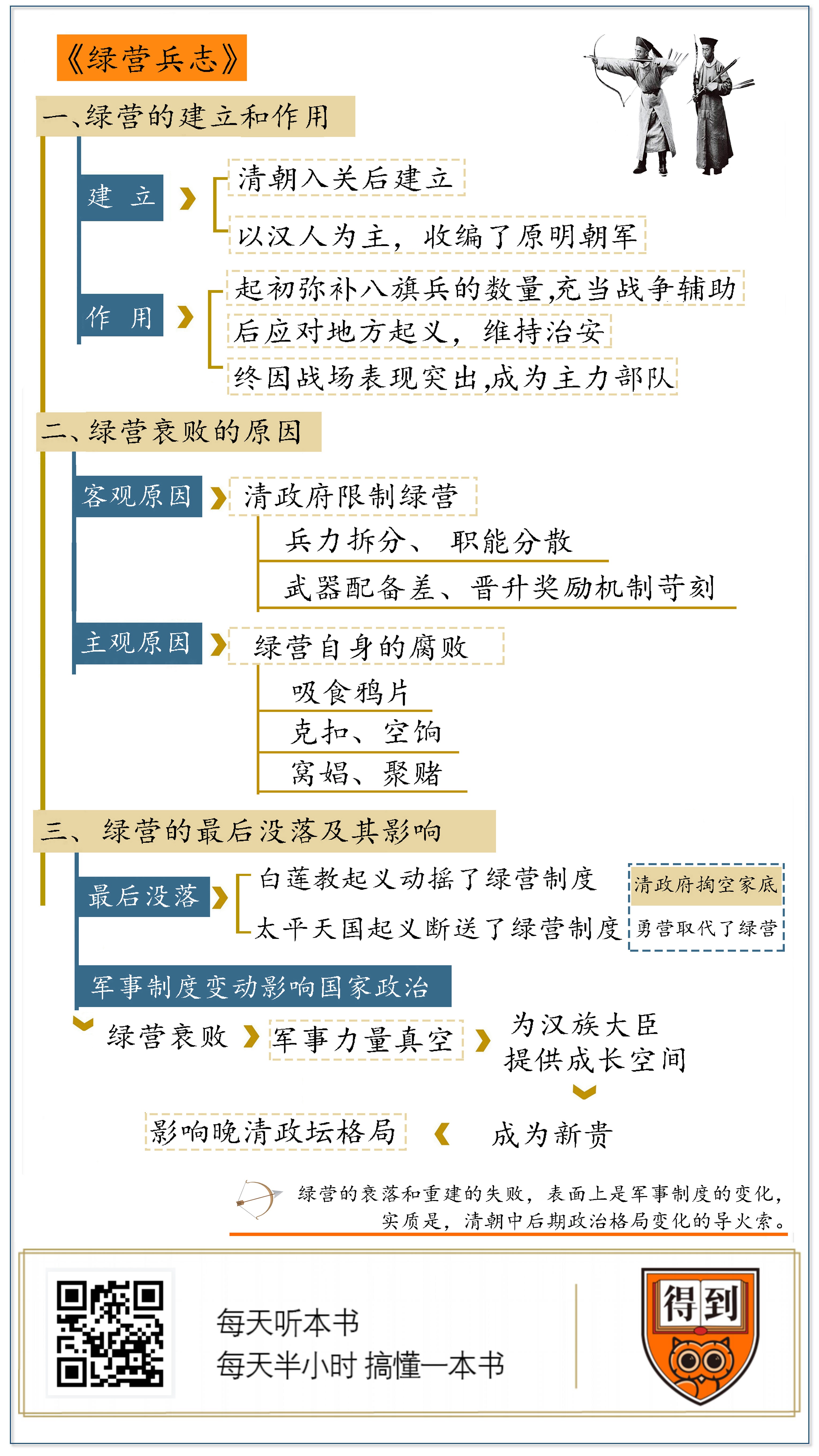

绿营是清代的国家正规军军种之一,以汉人为主。清朝入关后,采取了汉族大臣的建议,在每个省都建立驻守军队,这就形成了绿营。绿营为清政府快速统一、巩固政权,发挥了八旗不能取代的作用,甚至在西北,还成为国家边防的主力部队;但是,清政府在重视八旗、限制绿营的指导思想下,出台了多种不利于绿营发展的政策,从兵力、职责、装备、晋升等四个方面来限制绿营,加上绿营自己沾染腐败习气,终于不可避免地衰败了;经过白莲教起义和太平天国运动的接连打击,绿营再也不复当年之勇,成为存在感很低的二等军队,逐渐让位于新制度下成长起来的勇营,直至退出历史舞台。而如果进一步思考,我们还能从绿营的沉浮中看到“军事制度的变动,对国家政治的影响”。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《绿营兵志》。这个“绿”(lù)字的写法就是“绿色”的“绿”(lǜ),但是放在这儿,读音要念绿(lù),跟“绿林好汉”一致。

说到绿营,你可能从一些清朝题材的小说或影视剧里听过,绿营给人的印象是,清朝正规军序列当中比较次要的一支,以汉人为主,人多但是力量不大,战场上主要负责给清朝最精锐的“满蒙八旗”打下手,在政治上也没什么影响力。

然而事实真是这样吗?我们到清朝的军事史当中来看几个例子:

清代康、雍、乾三朝,西北战事不断,主要是和准噶尔部落以及他们支持的地方政权作战。其中康熙晚年到雍正初年,朝廷先后派出四任“大将军”,对付西藏和青海地区的骚乱,分别是允禵、延信、年羹尧、岳钟琪,允禵和年羹尧两位我们比较熟悉,而延信是清朝宗室成员,岳钟琪是年羹尧的副手和继任者。他们四位在青海时,手上的兵力有十一二万,其中绿营兵将近10万,更包括6万骑兵,而八旗兵才1万出头。所以,谁才是战争的主力呢?

再从政治影响力上看,这四位大将军全都下场惨淡,不是被软禁或入狱,就是被迫自尽。为什么这些有功之臣都是这样的下场?就是因为他们手里的兵权,让皇帝忌惮。再说具体一点,就是因为他们手里控制着近10万的陕甘绿营兵,整个黄河以北,再没有一支力量能跟他们抗衡。所以,皇帝才不得不对他们深怀戒心,找机会就要打压。而这样看来,绿营的力量也对清朝的朝局有着举足轻重的影响。

通过上述这些史实,我们应当修正一下对清代绿营兵的印象了:他们不是给八旗兵压阵助威、当背景墙的二等兵,而是清代正规军中的重要力量,也能对政局产生深远的影响。

而之所以我们会对绿营兵有那样的固化印象,就是因为,我们对他们的了解太少了。这本《绿营兵志》,就能填补这方面的知识空白。

本书的作者是已故的中国著名历史学家罗尔纲。他最广为人知的身份,是研究太平天国史的权威学者,他的《太平天国史纲》《太平天国史论文集》都是这个领域绕不开的巨作。不过罗先生另有一重学术身份,就是中国军事史专家,他写过一系列清代军事制度的专著,《绿营兵志》就是这一系列中的开山之作。罗先生曾经总结自己的治学之道:“必须忍耐、小心、一丝不苟,必须打破沙锅问到底。这些习惯,应该说是我一生工作的基本功。”虽然他谈的是研究太平天国历史的体会,但这种治学态度,可以说贯穿了他学术生涯的始终,比如在本书中,我们也能有所感受。

书名里的“志”,是杂志的志,而不是制度的制,这种志,叫作方志、志书,特点是详尽、全面,很像一本工具书。它以绿营的起源与沿革、组织管理制度为主题,详细分析了清代绿营的组织结构、统辖关系、升迁考核制度、俸禄军械等管理内容。全书分为3卷15章,附有详细的绿营营制表。所以,《绿营兵志》不仅仅是研究绿营军事制度的书,还是一本全面记载绿营各个方面的档案,上到历史沿革,下到小兵的福利补贴,都要记载,堪称清代绿营的百科全书。

我们从中,找出了三个值得关注的问题,正好可以串联起绿营的兴衰过程,而弄懂了这三个问题,你也就能对绿营的发展,和这背后的历史原因,有一个大概的了解了:

第一个问题,绿营是在什么背景下建立的,它能发挥哪些八旗兵不可替代的作用?

第二个问题,今天的我们,对绿营的印象很模糊,是什么原因让它的存在感那么低呢?这个原因又和绿营的衰败有什么联系呢?

第三个问题,绿营衰败之后,清朝后期的军队制度又是什么样子的?新的军队制度对国家产生了什么影响呢?这部分内容我们会结合罗尔纲先生的另一本著作《湘军兵志》,一起来谈。

好,我们带着以上疑问,一起来了解一下历史上的绿营。先讲第一方面内容:绿营的建立和作用。

1644年清军入关,这时候他们的全部兵力,包括满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗,总共不过18万,再扣除掉一些留守东北老家的,入关的兵力还要再打折扣。这样的兵力,面对南明政权、李自成义军残部,以及各地的地方武装,显然是寡众悬殊,那清政权是怎样做到快速席卷全国的呢?一个关键就在于,他们成功吸纳、整编了投降的原明朝军队,这支新收编的军队,用绿色的旗帜作为标志,所以被称为绿营兵,顺治元年,直隶,就是今天的河北省,就设置了绿营编制。

在清军征服全国各地的过程中,八旗兵起初还是绝对主力,但问题是,他们人数少,而面对的敌人又复杂,除了要对付南明政权,还得四处镇压汉族义军,八旗军经常是疲于奔命。

比如顺治四年,山东农民起义,巡按山东的监察御史记载说,八旗兵往西南进军,义军就溜到东北,好不容易追上了,义军又钻进山里了。

针对这种情况,皇太极时随祖大寿降清的一位将军,叫刘武元,他上奏朝廷,提出了8个字的建议:“得一省必镇定一省。”

这里的“镇定”,不是“镇压平定”,“镇”在这里指的是一个军事单位,简单类比一下可以说,一个镇就相当于一个省级的军区单位,这是明朝就实行的一种制度,叫作“镇戍”,也就是通常所说的“镇守”。

刘武元提议的“镇定”,说白了就是:每攻打下一个省,就在一个省内建立一个军事单位,用来镇守当地,省内有叛乱,他们去平叛,邻省有叛乱,他们能帮忙,这样就用不着八旗精锐远征了。

这个建议被采纳实行了,那这些“镇”的兵源从哪里来呢?就是就地取材,招募汉人,所以,这些以汉人为主的治安部队,也就被编入了绿营系统。

从以上我们能看得出来,绿营是随着清政府统一全国的步伐,逐步建立起来的。据估计,到顺治后期,大概有80万的兵力被编入了绿营,其中大部分是原明朝军队。康熙年间,全国范围内的绿营系统,已经基本定型,18个省建立了54个属于绿营系统的“镇”,每个省都有,有的省还不止一个镇,最多的是广东省,建了8个。

讲到这儿,我们就清楚了,清朝起家的班底虽然是八旗兵,但仅靠他们是不能统一全国的。

虽然八旗兵野战能力突出,但就算他们能攻城拔寨,也守不住,毕竟人数不够,而且他们的战斗力也受战场环境制约,不是在所有地方都能发挥优势的。

比如,在江南和西南地区的作战中,绿营兵就比八旗兵更管用,罗尔纲先生解释说,八旗兵,尤其是满洲八旗和蒙古八旗,强项在于骑射,在东北平原打野战,明朝军队确实打不过他们,但入关后,在西南山地丘陵地带,马爬不上山,丛林里又射不了箭,八旗的骑射功夫根本用不上,而当地汉人习惯了穿山越涧,山地战斗力比八旗强多了。

再比如,顺治十六年,郑成功攻打南京,是绿营兵出城打退了郑成功。罗尔纲先生评价:这一战后,郑成功再也无力进攻,他的正规军都指望不上,反清复明的民间力量就失去了主心骨,从此彻底断送了推翻清朝的希望。因此,清廷能在中原站稳脚跟,首功在绿林。

除了数量和在特定战场的优势,绿营兵在综合战斗力上,也很快超过了八旗。

康熙十三年,平三藩的岳阳之战,前敌指挥将军让八旗兵去切断吴三桂的水路粮道,八旗兵说我们的船不行啊,江上风浪大啊,百般耍赖推诿。将军又让八旗兵去攻城,结果八旗兵没一个敢冲锋的,鸣金收兵的时候,反而“三军欢声如雷”。康熙先后换了三位将军,也没拿下岳阳。最后,将军们摸索出一个战术:让绿营打先锋,八旗跟在后面,反而能打赢。

对此,康熙不得不找面子说:自古汉人作乱,都是汉兵去平叛,我是不主张让满族军队上阵的,很容易破坏团结啊。其实,康熙心里明白,八旗战斗力衰退,根本打不赢,就别上阵现眼了。

平三藩也用绿营当主力军,可见,绿营当年的战斗力很强,对清政府的稳定起到了关键作用。

再后来,随着八旗的腐化堕落,绿营的重要性进一步上升,特别是在长江以南地区的作战中,绿营成了绝对主力,八旗反而成了点缀,最极端的例子是乾隆五十二年镇压台湾林爽文起义,参战的绿营兵1万人,八旗兵只有100人。后来咸丰年间镇压太平天国运动的时候,朝廷动员的兵力,绿营和八旗也保持在10:1的比例。

罗尔纲先生认为,这些数字说明绿营兵的战斗力和作用都强于八旗。

好,说到这里我们总结一下上面讲到的:我们这一部分说了绿营的建立和作用,它是清朝入关以后建立的、以汉族军人为主的部队,收编了很多原明朝军队;起初的作用是弥补八旗兵的数量不足,充当战场辅助,后来为了应对此起彼伏的地方起义,他们承担了维持治安的职责,但最终凭借在战场上的表现,成了近代以前清朝事实上的主力部队。

那么,既然绿营是正规军、主攻手,为什么在我们的印象中,绿营一点存在感都没有呢?

这就要说到本书的第二部分内容了:绿营衰败的原因。

原因有两点,客观上是制度设计;主观上是绿营后来的腐败。

我们先说客观原因,一句话就可以概括:在制度设计上,清政府制定了一系列限制绿营的制度。

为什么要限制呢?因为绿营兵力太重了。

康、雍、乾三朝,全国绿营总兵力维持在60万上下,嘉庆朝白莲教起义时,绿营兵达到66万,是清朝历史最高水平。但同期,八旗兵不到20万,是绿营兵数量的三分之一。清朝皇帝口口声声说满汉一体,但内心里,还是要防着汉人的,必须在制度上限制绿营的发展。

限制的第一招,是分兵。比如,四川省在明朝只有一个“镇”,也就是一个“镇”级军事单位,兵力1万,而康熙时四川绿营兵1万5千,却被分为四个“镇”,这样一分拆,哪个镇的兵力都不足以造反。

限制的第二招,把绿营的职能分散。

最特殊的例子是北京。京师是军事禁卫重地,但防卫军队是八旗,绿营不设镇,仅仅有一个5000人的巡捕营,做一些维持治安的工作,从任务分配上限制绿营的重要性。

到了地方省,也是这个思路。其实绿营兵不都是作战部队,它的职责中还有一些差役任务,比如押送犯人、把守城门、护送漕运、看守皇陵,甚至蝗灾来了,绿营兵还得去抓蝗虫。

就拿护送漕运来说吧,国家运送军事生活物资,确实是应该派兵护送,但和我们想象的不一样,所谓护送漕运,不仅仅是绿营兵扛着刀枪跟着货物走,还有大部分的绿营兵是在做漕运维护工作,比如巡查河堤、修补水沟、管理码头,甚至在河岸上种树都要管。这些看起来应该由管理河道的部门负责,或者雇人来干的活儿,都交给绿营来做。

由此,罗尔纲先生总结,所谓绿营,实际上是军队、警察、差役、河工的大杂烩。这样一算,绿营的总兵力,账面上是60万人,但真正用来上阵打仗的,就远没有那么多了。

即便是这样,清政府还要在绿营作战部队上动脑筋,这就是限制绿营的第三招:武器装备。

很简单,好的武器给八旗,绿营兵的武器就很普通了,尤其在火器上,八旗有火器营,而绿营不设这个编制,火炮倒是配备了,但一个省的绿营编制加起来,往往也没几门炮,平时还都在仓库里锁着,实弹训练的机会都不多。

绿营虽说没有火器营,可在步兵营里,也是装备了鸟枪的。雍正年间,兵部改革了全国军队的武器编制,规定绿营兵一律以鸟枪、弓箭、藤牌为主要武器,以前手里拿长枪、大刀、三眼铳的步兵,都改拿鸟枪了。这样的鸟枪兵大致占绿营兵力的50%。

不过,鸟枪兵并没有什么前途。为什么呢?

这就要说到限制绿营的第四招:内部晋升机制。

清政府很清楚,八旗兵擅长的是弓箭,而弓箭是打不过火器的。但绿营兵里,有不少人是世代研究火药、鸟枪、大炮的,汉人玩儿火器比射箭拿手,还容易立功。如果这些民间专家、技术能手都提干当官了,就会起到榜样带头作用,激励更多绿营兵放下弓马刀枪,而去学习火器,久而久之,绿营就算没有火器营,八旗兵也不是汉人的对手了。

所以,清政府规定,绿营兵的军官,绝不许从鸟枪兵、炮兵里选,就算立有战功,也不给涨工资,更不能提干。干得好的弓箭兵,可以升职为马兵,干得好的马兵,才可以晋升为军官。清政府用这种晋升奖励机制,来限制绿营的战斗力。

我们再来小结一下:从兵力、职能、武器配备、晋升机制四个方面,清廷在绿营的管理制度设计上,处处体现了限制汉人武装的用心。

但这些都是绿营衰败的客观原因,还有一点主观原因,那就是绿营自身的腐败。

康熙年间平三藩,绿营的战斗力是实实在在打出来的。但这一代人过去,新兵就指望不上了。乾隆晚期有一次御驾阅兵,在皇帝眼皮子底下,绿营骑兵竟然有从马上摔下来的。到了嘉庆末年,绿营兵吸鸦片已经很普遍了,更别说克扣、空饷、窝娼、聚赌这些腐败现象了。

这样的军队,自然是谈不上什么战斗力的,一场农民起义就可以把它打得溃不成军。

第三部分,我们一起来了解一下绿营的最后没落及其影响。

动摇了绿营制度的,是嘉庆年间的白莲教起义。起义军集中在陕西、四川、湖北三省,其中,陕甘、四川的绿营兵实力最强,在全国绿营系统中的占比,可以达到20%,湖广绿营的兵力也占全国的7%,可这么多兵,竟然没有战斗力,还得从其他省份调兵,历时9年才镇压了白莲教起义。

这场战争,不但充分暴露出绿营的战斗力衰减,还引发了严重的后果。

第一个后果,是清政府把家底掏空了。9年战争,清政府花费了2亿两白银,相当于好几年赤字运营。

第二个后果,就是勇营制度萌芽,后来,正是勇营取代了绿营的地位。

勇营就是地方招募的乡勇。绿营兵靠不住,为了对付农民起义军,有些地方就临时招募乡勇。有人会问,既然能招到乡勇,说明地方上有钱,也有兵源,为什么不把他们编入绿营呢?勇营和绿营的区别是:

1.勇营的兵饷比较低,养这样一支队伍,花不了多少钱;

2.绿营是国家军队,招一个兵,就得跟兵部核报兵籍档案,还得向户部申请办理军人待遇手续,补缺的手续繁杂,什么时候批下来也没准儿,兴许人都阵亡了,手续还没办下来呢。相比之下,招勇营的兵,手续上就要简单灵活得多;

3.勇营都是就地招募,在家附近作战,保护自己家的一亩三分地,战斗积极性高。

所以,招募勇营,跟扩充绿营相比,又方便,又划算,这就刺激了各省重视勇营、轻视绿营。

清政府掏空家底和勇营制度兴起,这两个后果是互相关联的,而且会造成恶性循环。勇营花钱少,各地就把绿营的兵饷挪用给勇营,因为这样就可以用同样的钱招到更多的兵。而相应的,绿营就发不出兵饷,士气和战斗力就更加下降。

白莲教起义,只是动摇了绿营制度,还没有让它立刻被淘汰,但这个恶性循环的后果,发酵了50年,到了太平天国起义时,彻底断送了绿营制度。

和白莲教是局部几个省的起义不同,太平天国起义波及半个中国,共计18个省,几乎有绿营的省份太平军都打到过,太平军所到之处,就把当地绿营扫荡一番。

我们举个例子,当时新疆还没有建省,也就没有绿营,它的驻防任务要由陕甘绿营派兵去执行,派出的兵5年一轮班,可太平天国运动时期,之前来新疆的驻防兵几乎就没回来过,因为陕甘再也派不出新兵去跟他们换岗。年羹尧和岳钟琪时代威风一时的陕甘绿营都到了这种程度,可想而知,其他省份会有多惨。据统计,太平天国运动结束后,安徽、浙江、江苏等省的绿营已经没有建制了,山西、直隶的绿营还有兵,但军装和武器都发不出来。

绿营遭到如此重创,清政府没想过重建吗?

想过,但想也是白想,绿营是救不活了,因为朝廷根本没有钱,而欠绿营的军饷,最多的省份已经欠了5年,最少的也有两三年,要是让绿营旧部都回营,朝廷连补发的工资都拿不出来。

因此,浙江、江苏、安徽等省份,率先上奏朝廷,明确表示,那些战争期间被打散的、开小差脱离队伍的、养伤后想回来归队的,我们统统不接收了,绿营编制自生自灭算了。

这个口子一开,其他并非战争重灾区的省份,也纷纷效仿,老兵退役后,不再补充新兵,正好可以空出名额吃空饷。

可是,绿营是每个省的守备军,朝廷怎么可能同意地方上这种废弃绿营的建议呢?

这就要看看提出建议的人是谁了。曾国藩、左宗棠这些湘军统帅,在战争中摸索出了勇营制度,他们的亲身经历说明,勇营比绿营管用。

这一点,李鸿章看得更明白,他曾给绿营开过药方:“厚给( jǐ )粮饷,废弃弓箭,专精火器,革去分汛,化散为整,选用能将,勤操苦练。”意思就是:“涨工资,弓箭换成火枪,别再承担管理河道这类的非战斗性任务,保证军队集中,保证人才晋升途径,让有能力的人得到升迁,好好训练。”做到这些,绿营可能还有救。

但是,这些能做到吗?我们前面说了,清廷对绿营的总体态度是要防范,所以这里面的任意一条都是违背这个宗旨的。李鸿章这个药方是典型地说起来容易做起来难,他最后也总结出四个字:“变易兵制”,“易”就是“改换”的意思,李鸿章的意思是说,只能从制度上推翻重建。

太平天国之后,清政府努力按照旧制度重建绿营,但各省的总督、巡抚早就看明白了,建它干吗?按以前的配方抓药,建得再好也是一堆废物。所以,尽管清政府三令五申,各省根本不推行。结果怎么样呢?唯一一个按旧制度重建绿营的省份是安徽,同治四年重建,到了光绪七年,16年过去了,兵都招不满。而其他省份,表面上进行所谓“重建”,其实都换了药方,保留着绿营的空架子,应付朝廷,暗地里都是偷偷改革,换成了勇营制度。

上面我们讲的就是绿营从衰落到名存实亡的过程,总结一下,白莲教起义,动摇了绿营制度,而太平天国运动,彻底葬送了绿营制度,让它名存实亡,到了晚清编练新军,只能算是最终的墓志铭了。

好,关于绿营的来龙去脉,到这儿我们基本上就明白了。但如果我们仅仅了解一种制度替代另一种制度的过程,就不能充分理解罗尔纲先生的这本书了。

关于清代兵志,罗尔纲先生写过三部曲,第一部就是本期讲的《绿营兵志》,其后还有《湘军兵志》和《晚清兵志》,《晚清兵志》共计六卷,分别是《淮军志》《甲癸练兵志》《陆军志》《海军志》《军事教育志》和《兵工厂志》。

作者写了这多么书,仅仅是为了梳理出一份清代军队档案吗?并不是的,罗尔纲先生的初衷是,研究军事制度的变动是如何影响国家政治的。

那么,下面,我们就在这一层面上,再对这本书进行一下总结。

在绿营时代,兵权归国家,绿营的军粮、军饷、调度、使用,事无巨细,都掌握在国家手中,即便是兵将,小兵的个人档案由兵部管理,绿营的将领由国家任命,将领调任后,兵不随将走。但到了勇营时代,一切都反过来了,小兵是将领招的,粮饷是将领给的,军令是将领发的,几乎就是兵随将走,兵成了将领的私家武装,国家不可能完全掌控兵权。

这一观点,在《绿营兵志》这本书里,只是隐约地提到了,要看完整的阐述,我们需要结合罗尔纲先生系列著作中的《湘军兵志》,把两本书合在一起,才完整地看出罗先生的写作目的。

他说,“研究湘军和绿营,在主旨来说,是要探索两种不同的兵制如何造成两种不同的政局”,绿营时代结束后,“由于湘军将帅获得了总督、巡抚的地位,他们既有兵权,又掌握了地方上的财政、民政,于是他们上分中央的权力,下专一方大政,造成了总督、巡抚专政的局面”。而“督抚专政”,对晚清政局的发展变化又造成很大影响。因此,绿营的衰落和重建的失败,表面上是军事制度的变化,但实质上,是清朝中后期政治格局变化的导火索。

理解了这一点,我们对《绿营兵志》这本书,就会有更深的阅读体会了。

到这里,这本《绿营兵志》的主要内容就说完了。

清朝入关后,采取了汉族大臣的建议,在每个省都建立驻守军队,这就形成了绿营。绿营为清政府快速统一、巩固政权,发挥了八旗不能取代的作用,甚至在西北,成为国家边防的主力部队;但是,清政府在重视八旗、限制绿营的指导思想下,出台了多种不利于绿营发展的政策,从兵力、职责、装备、晋升等四个方面来限制绿营,加上绿营自己沾染腐败习气,终于不可避免地衰败了;经过白莲教起义和太平天国运动的接连打击,绿营再也不复当年之勇,成为存在感很低的二等军队,逐渐让位于新的军事制度下成长起来的勇营,直至退出历史舞台。

而如果进一步思考,我们还能从绿营的沉浮中看到“军事制度的变动,对国家政治的影响”,那就是:清朝统治者从制度层面对绿营的防范打压,导致这支原本应当,也有能力成为国防主力的军队,不可避免地逐渐衰落,而绿营没落造成的军事力量真空,又为曾国藩、左宗棠、李鸿章之类的汉族大臣提供了成长空间,他们凭借地方武装起家,凭借军功,成为政治新贵,又反过来极大影响了晚清的政坛格局。

这种从军事制度变革中考察历史与国运的眼光,也是罗尔纲先生晚清军事系列著作的出发点。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.绿营为清政府快速统一、巩固政权,发挥了八旗不能取代的作用,甚至成为国家边防的主力部队。

2.绿营的衰败有两个原因:客观上,是因为清政府从制度层面对绿营的防范打压;主观上,是因为绿营自己的腐败。

3.绿营的兴衰,反映出军事制度的变动会影响国家政治。