《织色入史笺》 于姝婧解读

《织色入史笺》| 于姝婧解读

关于作者

陈鲁南,生于上世纪七八十年代,一名普通公务员。一生偏爱探求颜色与中国古代文化之间的关联,希望能够用隽秀的文字和自己独特的视角,去讲述那段令他着迷的文化历史。陈鲁南虽然不是专业研究人员,却凭借自己对中国古代文化的一腔热忱和认真的钻研精神,写出了《织色入史笺》这样一本优秀的文史读物。

关于本书

《织色入史笺》这本书由中华书局出版,装帧精美,颇具古典韵味。书名中的“色”指颜色,“史笺”是指精致的史书。作者试图将颜色融入历史,为读者展开一幅用颜色编织的中国古代文化画卷。

核心内容

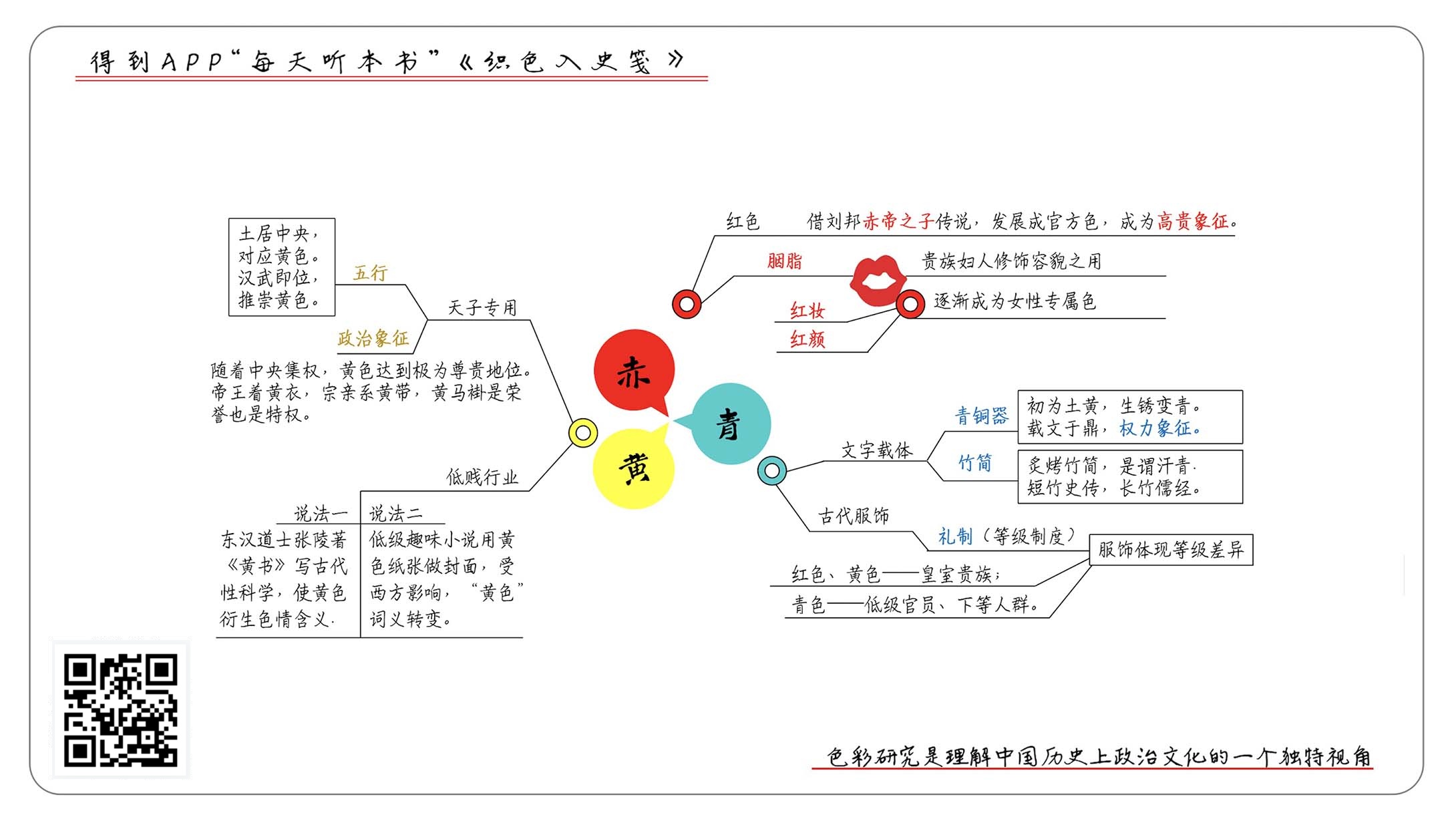

重点探究红色、青色和黄色这三种颜色,跟中国古代文化千丝万缕的关系。我们日常见到的跟颜色有关的民俗、词汇,其实蕴含着深厚的中国古代文化。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《织色入史笺》。这本书大约20万字,我会用大约28分钟的时间,为你讲述书中精髓:如何透过颜色,来了解有趣的中国古代文化。

在中国,关于颜色,有很多约定俗成的事情。比如,黄色能够代表皇家、皇室,黄色的龙袍、座椅、宫殿的黄色琉璃瓦等等,都显示着皇家的尊贵与威严。红色呢,则被看作是全民的吉祥颜色,逢年过节,娶媳妇嫁闺女,但凡是喜庆的日子,都会选择用红色来装饰。而至于绿色,有个不太好的词儿叫“绿帽子”,这个帽子估计谁也不愿意戴。

那么问题来了,为什么绿色帽子有特殊的象征意义,说蓝帽子就不行?红色为什么会成为中国全民的吉祥色?而黄色怎么就成为了皇家专属色呢?这些有着特定习俗的颜色背后,究竟蕴含着哪些中国古代文化含义呢?这些啊,正是今天这本书要为大家解答的。

《织色入史笺》这本书由中华书局出版,装帧精美,很有古典韵味。书名中的“色”指代颜色,“史笺”是指那种精致的史书。作者试图将颜色融入历史,为读者展开一幅用颜色编织的中国古代文化长卷。在这本书中,作者详细介绍了赤、青、黄、白、黑这五种中国古代独具代表性的颜色,并且将颜色背后所包含的历史背景、政治生活和民间习俗等等内容融会贯通,以颜色的独特视角,来看待历史,解析颜色背后的中国古代文化。

但要说写这本书的作者陈鲁南,还真不是文化界的专业人士。他是一名普通公务员,因为一生偏爱探求颜色与中国古代文化之间的关联,于是,希望能够用隽秀的文字和自己独特的视角,去讲述那段令他着迷的文化历史。虽然不是专业研究人员,但作者却凭借自己对中国古代文化的一腔热忱和认真的钻研的精神,写出了这样一本优秀的文史读物。

我们今天就重点选择书中介绍的赤色、青色和黄色这三个颜色,来为大家讲述颜色与中国古代文化的关系。

首先,我们来说一说古代的赤色,也就是红色。在中国文化中,我们对红色一直都热情不减。无论是过年也好,还是结婚、开业,但凡是喜庆的日子就都会想到用红色。可以说,红色已经成为我们日常生活中表现欢庆喜悦的标配了。那中国人为什么会这么宠爱红色,把它当成我们的吉祥色呢?这还要从汉朝说起。

《汉书》中有这样的记载,说在秦朝末年,汉高祖刘邦当时还只是一个小亭长,级别就类似于现在的乡长。有一天晚上,在道路的中央突然出现了一条大蛇,刘邦趁着酒劲就把大蛇给砍死了。后来,就有个妇女在路边哭,说被砍死的那条大蛇其实是白帝的儿子幻化成的,结果被赤帝的儿子杀了。白帝和赤帝这两位可都是上古时期受人拥戴的帝王。这个消息传开以后,大家都觉得刘邦这个人不简单,居然是赤帝的儿子,那他一定有天神眷顾,就纷纷前来投奔,为刘邦后来推翻秦朝的统治集结了相当大的力量。

听到这,相信你也会觉得这个赤帝之子的故事很扯,那个妇女很有可能就是刘邦找来的托儿。刘邦的父亲无论如何也不可能是个上古时期的人,这不科学。

但话又说回来,既然刘邦把赤帝之子这个名号拿来用了,就得把它落实到实际中去证明。那刘邦要怎么维护他这个赤帝之子的头衔呢?说起来,赤帝的赤,表示着红色。于是刘邦在推翻秦朝,建立汉朝后,就开始大力推崇红色,把红色发展成了官方色。像秦朝的龙袍其实还是黑色的,到了汉朝就变成了上身是黑色下身是红色。出征打仗的战袍也变成了红色,后来就连大门也被粉刷成红色。杜甫那首脍炙人口的诗句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,就用红色的大门来代表富贵人家,揭示了豪门与贫民之间严重的贫富差距。

而随着汉朝在政治上越来越推崇红色,红色便成为了一种高贵的象征。久而久之,民间就借用红色的“尊贵”来代表吉祥,很多民俗也就随之发展起来,比如,结婚时要穿红色,本命年也要穿红色,连月老连接姻缘的线也都是红色的。这也便是后来红色成为我们全民吉祥色的原因。

但在中国古代,红色不仅仅成为了民俗中的吉祥色,它更是与女性融合,给中国文化带来了柔美的一笔。比如:我们常常用“红粉佳人”“红颜知己”这类带有红色的词来形容女性。那为什么红色会成为女性的代名词?这就要从女性的好闺蜜——胭脂说起了。

胭脂,也就是我们现在所说的腮红。关于它的起源,其实有两种不同的说法:一个是五代十国时期的学者马缟,他曾经任职国子监太学博士,相当于现在的大学一级教授,他的考证还是很有说服力的。他认为,胭脂应该起源于商纣时期。当时有个叫燕地的地方,那里的妇女会采摘红蓝花叶,然后将花汁处理,凝结成油脂,用来妆饰容貌。而另一种说法是,胭脂产于中国西北匈奴地区的焉支山,那里的贵族妇女经常用胭脂来修饰脸部。

可无论哪种说法,胭脂的出现都不会晚于汉代。战国时期的著名辞赋家,也是美男子宋玉,就曾在《登徒子好色赋》中用红色的妆容来指代过女性。可以说,胭脂对女性的陪伴长达上千年,说它是女性的闺蜜一点都不为过。

但要说起胭脂真正流行起来,其实是在汉代。当时汉武帝刘彻为了加强汉朝与西域各国的联系,曾派张骞出使西域,此次出行促进了很多文化上的交融。比如,西域的核桃、葡萄、石榴、蚕豆、苜蓿等十几种植物,逐渐开始在中原栽培。西域的乐曲和胡琴等乐器,也随之在汉族流传。而胭脂,也就是从这个时候,被引入到中原地区,成为了女性的专宠。

到了隋唐时期,胭脂就更受追捧,甚至出现了“桃花妆”这种流行妆容。那这个桃花妆到底什么样呢?我特意找了一幅图放在文稿里,叫做《弈棋仕女图》,这是新疆吐鲁番出土的一幅武则天时期的画作。因为吐鲁番干旱少雨,画作在出土时色彩还非常鲜艳,可以看到很浓烈的桃花妆。基本上女性的脸,只有额头、鼻子和下巴是白的,脸颊处全都被涂抹成了红色。说实话,按照我们现在的审美,有点不太容易接受。

女性朋友肯定都知道,平时化妆的时候,涂完粉底如果再涂上一抹腮红,会显得气色特别好,衬托得脸部更加立体白皙,越发明媚动人。所以啊,虽然桃花妆现在看来有点夸张,但也说明了用胭脂妆饰自己,从古代开始就成为了一种美,一种时尚。正是出于古代女性对红色胭脂的迷恋,一些文人墨客的诗词中便开始出现以“红妆”“红颜”等带有红色字样的词来指代女性,而红色也由此成为了女性的专属色。那么,“红妆”和“红颜”这些词又是从什么时候开始产生的呢?

最早使用“红妆”来指代女性的诗,是东汉时期《古诗十九首》中的“青青河畔草”。诗中用“娥娥红粉妆,纤纤出素手”来形容一个女子的美丽。“娥娥”就是美丽的样子,纤纤就是说她手指细长白皙。而红粉妆,正是描写女子用胭脂化完妆的模样。后来更有“谁堪览明镜,持许照红妆”“阿姊闻妹来,当户理红妆”等诗句,都使用了“红妆”来形容女性涂抹胭脂的场景。

而至于“红颜”这个词,据班固的《汉书》记载,汉武帝刘彻在悼念亡妃李夫人的词赋中曾经写道:“既感激而心逐兮,包红颜而弗明”。这句诗的意思是说,我心中对你有无尽的追思,可美丽的你却躺在黑暗的坟墓中无法与我相见。句中就是用“红颜”这个词来指代用红色胭脂来妆饰自己的李夫人。

那说到这呢,红色的部分也就讲完了。我们说了中国文化尊崇红色的原因以及红色跟女性结合,产生的胭脂文化。接下来说一说另外一个很受中国古代人民喜欢的颜色——青色。

在古代啊,人们对于颜色的分类还不像我们今天这样精细。那时候的青色其实是包含了我们现在意义上的蓝色、青色、绿色等很多颜色。那么,这些统称为青色的颜色都跟古代文化有着什么样的联系呢?接下来,我会从中华文字的载体和中国古代服饰这两点,来为你介绍青色与中国古代文化的渊源。

首先,先来介绍一下我们中华文字的载体。文字的载体,简单点说,就是能够在上面书写文字的物体。比如说,我们现在最常用的文字载体当然就是纸张了。但在古代还没有发明纸之前,文字的载体是有着这样一段发展变化的。最开始文字被刻在甲骨上,也就是古代占卜时常用的龟甲和兽骨。而那些被刻在甲骨上面的文字也就称为甲骨文,是现存最古老的一种成熟文字。后来,文字的载体由甲骨转向了青铜器,然后又到了竹简,最后定型于纸张。这其中,青铜器和竹简都跟青色有着很大的关联。青色在中国文化的传承中,一直扮演着很重要的角色。

先来说下青铜器。名字中就带有一个青字,很明显,意思就是青色的铜器了。但要真说起来,青铜器是由红铜和锡的合金做成的器具,它刚做出来的时候还真不是青色,而是土黄色的。后来因为被长期埋在土里,开始一点点生锈,才变成我们现在看起来的绿色。

中国最早出现的青铜是在夏朝,又在西周趋于鼎盛。但青铜最早诞生却是在6000年前古巴比伦的两河流域。虽然中国发明青铜器要比世界上的其他国家晚一些,但其实就论青铜器的使用范围和制作工艺来讲,还没有哪一个地方能赶超中国。

就拿青铜器中的鼎来说,它起初是用来烹煮和贮存肉类的器具,后来被视为一个国家的权力象征。比如说,有个成语叫问鼎中原。说的就是春秋时期,楚庄王北伐,向周天子的使者询问他们九个鼎的重量,来推测人家的真实势力,想夺取周朝的天下。

而鼎除了是权力的象征以外,它还是文字的载体。周代的国君或王公大臣在重大的典礼时都要铸鼎,并在鼎上记载当时的盛况。像著名的西周大盂鼎,现藏于中国国家博物馆。它的上面就刻着291个金文,主要记载了周王对臣子孟的教导和册封。这为中国历史的研究提供了非常好的史料。而青色也伴随着青铜器这一文字的载体,具有了一定文化的韵味。

但说起来,青铜器作为文字的载体其实很笨重。为了更方便地交流信息,后来的人们又发明了竹简,开始在竹简上写字。竹简,其实就是用竹子削成的狭长竹片。但在刚开始,竹子的表面其实是很油的,不方便书写,而且还很容易被虫子蛀蚀。所以,在制作竹简中,就有一道非常重要的工序,就是要把竹子往火上烤一烤,去除表面的油。青色的竹子在受到炙烤时,其中的油脂慢慢溢出,感觉就像在流汗一样。所以,这道工序被叫做“汗青”,也叫做“杀青”。

从出土的古代竹简来看,长的竹简常用于书写儒家经典;短的竹简常用来记载诸子事迹和史传。所以,“汗青”这个词经过演变,成为了史册的代称。像文天祥那句著名的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,就用汗青来指代史册。而青色,也就承载下中国古代书香的气韵。

好了,说完了中国古代文字的载体,接下来说一说中国古代服饰与青色的关联。中国自西周以来就一直信奉礼制思想。汉武帝以后,更是将儒家的这种“礼”的观念推向正统。

礼制,其实就是在政治上提倡的等级制度。中国古代的官和民之间,必然存在着等级差异,而服饰的颜色,自然成为了一种等级差异的标识。红色、黄色这种受皇室推崇的颜色,成为了高级官员的专属。而青色,成为了一种代表等级较低的官员和老百姓使用的颜色。

首先,青色成为低级官员的服饰颜色,最早是在三国时期。魏文帝曹丕就把绿色定为小官们所穿的服饰颜色。而这一制度后世也基本沿袭了下来。大诗人白居易因得罪权贵被贬,担任九江郡司马,这是一个徒有虚名而没有实权的闲职。有一次在江边船上送别亲友,听闻一位琵琶女的悲惨身世,感同身受,流下了眼泪,便写下了千古名作《琵琶行》。其中有一句“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”,便是以“青衫”一词来形容自己江州司马的衣着,感慨自己沦落天涯的处境。

而在隋唐时期,官员品级制度趋于完善,更是形成了一种品色服制度,就是用服装的颜色来严格区分官员等级。唐高祖时,将官次服色分为四等,亲王及三品以上“色用紫”;四品、五品“色用朱”;六品、七品“服用绿”;八品、九品“服用青”。而在唐朝以后,宋朝、元朝以及明朝也都继续用青绿色来要求六品以下官员的衣服。据史书记载,明代官阶共分九品,一品至四品的官服为绯色,也就是红色;五品至七品为青色,从文物上来看,指的是蓝色;而八品九品官员,就是绿色了。

其次,绿色的服饰也成为了社会尊卑的代表。在隋唐以后,随着品色服制度的建立与成熟,以服饰来标示贵贱也进一步稳定下来。一般说来,越艳丽的色彩越显尊贵。一是印染技术的容易程度决定的,二便是政治上的原因。比如:红色是明朝的国色,而黄色更是在唐、宋、清等几个繁盛朝代中被作为帝王的象征。所以,黄色与红色是最为尊贵的色彩。甚至从唐朝开始,就有了对民间服色的禁令:禁止平民百姓穿彩色衣服。而明朝的禁令更加严苛,禁止的颜色多达十余种,明黄、紫色等鲜艳的颜色都不可以穿在老百姓身上。

所以,在中国古代,青色就成了地位较低的人穿的颜色。杜甫在《佳人》这首诗中就曾写到“天寒翠袖薄,日暮倚修竹”,描写了一幅天气寒凉时,一位身穿青色衣衫的女子,独自倚在修长的竹子上的画面。虽然我们脑补的画面很唯美,但诗中所描写的,是一个家道中落、住在山中茅屋里的贫穷女子。

这种阶层和服饰颜色的划分发展到后来,让青色甚至成为了一些低贱行业的服饰颜色。到了元朝,政府甚至直接规定,娼妓的家长和男性亲属要“裹青巾”,也就是戴青色的头巾。这么一来,“青头巾”就与娼妓的男性亲属有了联系。由于青、绿二色比较接近,人们习惯于说“绿头巾”,于是渐渐演变成了代表妻子不忠的“绿帽子”一词。

好了,说到这,与青色相关的古代文化,我们就告一段落。接下来,我们就来讲述最后一个颜色,黄色。

黄色应该是我们中华民族最喜欢的色彩之一了。因为,我们的皮肤就是黄色的,而我们的文明也起源于黄土漫漫的平原。但要说起黄色的寓意,你可能会联想到它另外的两个含义来。一个是那些指代淫秽色情,少儿不宜的黄色刊物或者电影。另一个可能会联想到古代皇室的那种金光闪闪的尊贵气派。说起来,黄色还真是很有意思。既是高贵的皇家专用色,同时又代表色情行业。那为什么会出现这样的情况呢?这就是接下来我要为你讲述的,黄色和中国古代文化的渊源。

首先,我们先来说一说皇帝推崇黄色这件事情。这还得从中国的五行说起。战国时期,齐国有个叫邹衍的,他认为每一个朝代都应该有与“金木水火土”这五行相对应的品德。另外,因为五行还有各自对应的颜色,比如,金就对应白色,木对青色,水对黑,火就对红,而土对应黄色。所以,一个国家有专属的五行还不够,该五行对应的那种颜色,帝王也会一并推崇。

像秦朝当时就奉行的是五行当中的水德,崇尚黑色。按照我们常说的五行相克原则,土会克水,那么推翻秦朝的汉朝就应该奉行土德,推崇黄色。但是,我们上面讲红色的时候说到,刘邦因为把自己包装成“赤帝之子”,只能极力尊崇红色,所以并没有按照五行的路数来走。

但是刘邦不信奉的东西,别人就不一定了。等到汉武帝即位的时候,就正式承认汉朝就应该是土德,要崇尚黄色。但他并不是追随五行相克的原理,而是根据五行对应的东西南北方位,黄色位于中央。他认为,皇帝不就是一个国家的最中心么?所以,黄色就该是政治的象征。于是,就把像龙袍这样具有象征意义的重大物件,都改成了黄色。所以,汉武帝是中国历史上第一个穿上黄色龙袍的人。

后来的朝代也都基本上继承了五行中央属黄色的理念,进而推崇黄色。一直到明清时期,国家的中央集权达到了前所未有的高度,黄色自然也就达到了空前绝后的尊贵地位,崇尚黄色的习俗也愈演愈烈。比如,只有皇帝们居住的紫禁城和城外的庙宇才能用黄色,其他的建筑都不允许。唯一有例外的一次是在雍正时期,特别批准用来祭祀孔子的孔庙可以用黄色的琉璃瓦来铺设屋顶,以表示对孔子的尊重,这算是一个特许。

而且皇帝上朝的时候,也要穿黄色的龙袍,以示威严。另外,只要是皇家宗亲,都可以在腰上系一个黄色的带子,来表示自己的特殊身份。“黄带子”也因此成了皇家直系子孙的别名。而至于一些功臣以及皇帝的侍卫,也都可以穿明黄色丝绸制作的褂子,俗称黄马褂。得到御赐的黄马褂,就是一种莫大的荣耀了,不仅如此,拥有黄马褂还有一些特权,比如打官司时,身穿黄马褂,就可以免却皮肉之苦。

所以,皇帝对黄色的偏爱,可以说是渗透到衣食住行等各个方面了。末代皇帝溥仪就曾回忆说:“每当我回想起自己的童年,我的脑海里便浮起一层黄色:琉璃瓦顶是黄的,轿子是黄的,衣服鞋帽的里子、腰上系的带子、吃饭喝茶的瓷制碗碟、包盖饭锅子的棉套、裹书的包袱皮、窗帘、马缰,无一不是黄的。这种独家占有的所谓明黄色,从小把唯我独尊的自我意识埋进了我的心底,给了我与众不同的‘天性’。”

好了,说完了黄色成为皇室的专属色,我们接来下就说一说黄色为什么会成为下流事物的代名词。

一种说法是,可能与一本叫做《黄书》的书有关。传说,东汉有一个道士张陵,他写过一部名叫《黄书》的作品,里面阐述了很多“房中术”,就是古代性科学。可能是为了增加些名人背书吧,这个张陵呢,就声称他书中写的那些内容,都是远古时期的那位轩辕黄帝创造出来的,这么一来,这个“黄”字便背了锅,衍生出了色情这个含义。

不过,黄色代表色情,还有另一种说法,是受了西方的影响。当时极富盛名的英国剧作家王尔德,因为同性恋的罪名而遭到逮捕时,胳膊就夹着一本叫做《黄杂志》的杂志。内容是一些忧伤的文艺青年写的作品,虽然有点色情,但还远远称不上淫秽。但后来有人爆料说,其实王尔德夹着的是法国作家比尔·路易的小说《爱神》。也是凑巧了,这本小说的封面也是黄色的。由于当时很多低级趣味的小说都用黄色纸张做封面,所以,黄色就跟色情产生了联系。

好了,到这里我们再来总结一下,我们说了三种跟中国古代文化有关的颜色,分别是赤色、青色和黄色。

首先,关于赤色,我们说了由于汉朝刘邦的政治推崇,导致了我们对红色的热衷与喜爱。而且红色不仅仅是我们的吉祥色,也因为是胭脂的颜色而融入了女性的生活中,成为了女性的代名词。

其次,关于青色,主要介绍了两点:一是中华文字的载体,另一个是中国古代服饰。文字载体中,青色跟青铜器和竹简都有着千丝万缕的关联,它伴随着中国古代文字的传承。而在中国古代服饰中,青色是普通人家和低级官员的服装颜色,深度参与了人们的日常生活。

最后,我们说到了黄色所代表的两种差异巨大的含义。因为汉武帝在政治上的尊崇,黄色逐渐成为帝王的专属色,到清朝发展到了极致。另一方面呢,因为国内或者国外的一些事件,同时成为了色情的代名词。

我们现在来看民俗中的这些颜色,其实都跟政治有着密切的联系。那些在政治上特别推崇的颜色,在民俗中也都是吉祥的象征,比如说:黄色和红色,都寓意着高贵和福气。而那些在等级地位中处于卑贱的颜色,就有着不好的寓意,像我们说到的绿帽子的由来。可以说,色彩研究,也是理解中国历史上政治文化的一个独特视角。

撰稿:于姝婧 脑图:刘艳 转述:杨婧

划重点

1.由于汉朝刘邦的政治推崇,导致了我们对红色的热衷与喜爱。

2.在中国古代服饰中,青色是普通人家和低级官员的服装颜色,深度参与了人们的日常生活。

3.因为汉武帝在政治上的尊崇,黄色逐渐成为帝王的专属色。另一方面,因为国内或者国外的一些事件,黄色同时成为了色情的代名词。